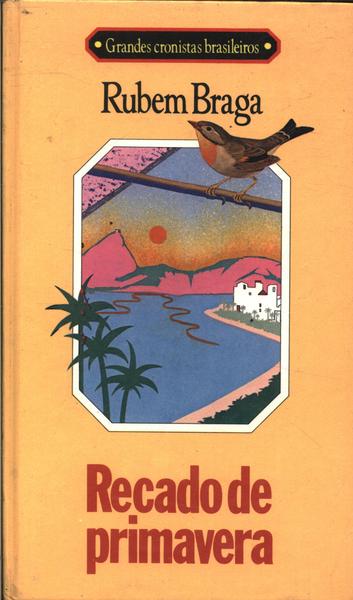

Biblioteca Virtual do Poeta Sem Limites

Tendo nascido em Cachoeiro do Itapemirim, Espirito Santo, em 12 de janeiro de 1913, Rubem Braga começou a trabalhar em jornal ainda estudante, assinando uma crônica diária no Diário da Tarde de Belo Horizonte, para onde se transferira, depois de Curto período no Rio de Janeiro. A partir de então, escreveu em diversos jornais e revistas do Brasil, tendo morado em São Paulo, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre e finalmente de novo no Rio de Janeiro, onde morreu, em dezembro de 1990. Acompanhou a Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, como correspondente do Diário Carioca junto ao Alto Comando Aliado na Itália. Suas viagens se estenderam a vários países do mundo; viveu durante o ano de 1950 em Paris e em 1955 em Santiago do Chile, onde chefiou o Escritório Comercial do Brasil, exonerando-se a pedido em novembro do mesmo ano. Em 1961, foi nomeado embaixador do Brasil em Marrocos, posto do qual também se exonerou a pedido em 1963.

Nunca deixou de escrever regularmente crônicas para jornais e revistas, vindo a constituir um verdadeiro fenômeno o de ser o único escritor a conquistar um lugar definitivo na nossa literatura exclusivamente como cronista. Abordando sempre assuntos do dia-a-dia, falando de si mesmo, de sua infância, mocidade, primeiros amores, Rubem Braga impregna tudo que escreve de um grande amor à vida - a vida simples, não-sofisticada, dos humildes e sofredores. Tem predileção especial pelas coisas da natureza, tomando freqüentemente como tema o mar, os animais, as árvores. Não apenas as suas crônicas de amor e exaltação à mulher, mas também as que dedicou a passarinhos, borboletas, cajueiros, amendoeiras e pescarias são das mais belas páginas de nossa literatura.

Este livro reúne o que há de melhor na obra daquele que é considerado, com justiça, o maior cronista brasileiro.

O CONDE E O PASSARINHO

Passo pela padaria miserável e vejo se já tem pão fresco. As jogadas e os camarões estão aqui. Está aqui a garrafa de cachaça. Você vai mesmo? Pensei que fosse brincadeira sua.

Arranje um chapéu de palha. Hoje vai fazer sol quente. Andamos na madrugada escura. Vamos calados, com os pés rangindo na areia. Venha por aqui, aí tem espinhos. Os mosquitos do mangue estão dormindo. Venha. Arrasto a canoa para dentro da água. A água está fria. Ainda e quase noite... O remo está úmido de sereno, sujo de areia. Sente ali na proa, virada para mim. Olhe a água suja no fundo da canoa. Ponha os pés em cima da porta. Eu estou dentro d’água até os joelhos, empurro a canoa e salto para dentro. Uma espumarada de onda fria bate na minha cara. Remo depressa, por causa da arrebentação. Fique sentada, não tenha medo não. Firme aí. Segure dos lados. Não se mexa! Firme! Ooooi.. Quase! Outra onda dá um balanço forte e joga um pouco de água dentro do barco. Estou remando em pé, curvado para a direita, com esforço. A outra onda passa mansa, mansa, a proa bate n’água e avança. O remo esta frio nas minhas mãos. Eu o mergulhei dentro d’água para limpar a areia. A água que escorre molha as mangas de meu paletó. 0 mar está muito calmo. Esse ventinho que está vindo e passando em seus cabelos é o vento da terra. O terral vem de longe, lá do meio da terra, dos matos dormentes atrás dos morros. Vem da terra escura para o mar escuro. Nós iremos com ele.

Levantei a vela encardida. O meu leme está quebrado, mas tenho o remo. Vamos um pouco beirando a praia para o norte. Agora o ventinho nos pega. A vela treme feito mulher beijada. Fica túmida feito mulher beijada. As vezes, a força do vento diminui um pouco, e ela bambela, amolece, feito mulher possuída. Olhe lá a sua casa. Não está vendo, não? O pão está bom? Se você comer todo agora, vai ficar com fome lá fora. Me dá essa cuia, vou tirar a água da canoa. Raspo o fundo do barco, onde o cheiro forte e enjoado da maresia, esse cheiro que eu amo, embebeu para sempre o lenho. Viro um pouco a vela, sento, e passo o remo para a esquerda. O leme, assim como está, ajuda. Vamos cortando a água maciamente... A água está cinza, escura, pesada, como óleo. O balanceio nos leva. A praia pobre ficou lá longe, com luzinhas piscando. Estamos quietos, e ela rói o pão olhando a água. A água fala alguma coisa ao batelão, lambendo seu corpo, numa ternura de velha amiga com velho amigo.

Ela está quase deitada. O frio do fim da noite, o ar cheio de água, com um cheiro úmido, me faz abrir as narinas, apaga o meu sono. Na penumbra imensa seus cabelos parecem úmidos sobre a testa morena. Nós avançamos no bamboleio manso, conversando com moleza. A sua voz me vem, atravessando o vento fraco, entre a voz da água na beira da canoa. Seu corpo, na proa, sobe e desce no horizonte... Ela está virada para mim. Contempla lá atrás a terra que vai morrendo no escuro, que é apenas um vago debrum sujo além da água. Eu olho a água. Tenho vontade de beijar a água. Beijar de leve a flor salgada da água, depois beijar com lábios úmidos, com pureza, de manso, aquela boca sob os olhos negros, sob a testa morena. Mas isso é apenas um desejo à-toa, sem força nenhuma, um desejo que sabe que veio à toa e que vai à toa.

Acendo um cigarro e perguntou - Você quer fumar?

A minha amiga não fuma, e ri. Ri muito, como se eu tivesse ficado triste muito tempo e de repente tivesse dito uma coisa engraçadíssima. Ri... Seu riso quebra, parte, destrói o encanto molengo da madrugada. L como se estivéssemos em terra e, por exemplo, fizesse sol, em uma tarde comum, ou nós andássemos depressa pela rua. Seu riso rasga a calma do mar escuro, como se o mar não estivesse soluçando sob a canoa.

Uma claridade pastosa, débil, vem lá do fundo sobre o qual o seu corpo deitado se balança. E nós conversamos animadamente, como se estivéssemos em um bonde, fôssemos a um cinema. Não estamos sozinhos no mundo, em uma canoa no meio do mar. A nossa vida não é apenas esta velha canoa, esta vela encardida e pequena, este remo úmido. Somos gente da terra, sem nenhuma evasão nem mistério. Conversamos. Eu conto histórias do mar, como se fosse um velho pescador. Ela me interrompe para contar uma coisa - uma coisa terrena, acontecida na terra, dentro de uma casa na terra, com lâmpada elétrica, onde os homens se atormentam. E eu ouço, me interesso. Desci a vela. Vou remando, remando tão bestamente como se os músculos de quem rema não tivessem alma, como se a água rompida pelo remo não tivesse músculos e alma, como se eu jamais tivesse sentido pulsar, nas minhas velas rolando ondas, a vertigem calma do mar. Remo, não há mais encanto nenhum. Tudo vai clareando no ar e na água. Remarei, pescarei. Pedirei a ela que se levante para que eu possa descer a pedra pela proa, até sentir bater na lama. Pescarei. Se ela estiver cansada, se ela achar cacete, voltarei para terra conversando. Ela achará cacete. Ela é da terra, está viciada pela terra, e eu não poderia lhe ensinar meu sentimento. Meu sentimento é inútil, eu converso conversas da terra com essa filha da terra. Eu pescarei e assobiarei um samba. Eu remarei para a terra logo que ela estiver cansada do mar.

Janeiro 1935

A EMPREGADA DO DR. HEITOR

Era noitinha em Vila Isabel... As famílias jantavam. Os que ainda não haviam jantado chegavam nos ônibus e nos bondes. Chegavam com aquela cara típica de quem vem da cidade. Os homens que voltam do trabalho da cidade. As mulheres que voltam das compras na cidade. Caras de bondes, caras de ônibus. As mulheres trazem as bolsas, os homens trazem os vespertinos. Cada um entrará em sua casa. Se o homem tiver um cachorro, o cachorro o receberá no portãozinho, batendo o rabo. e o homem tiver filhos, os filhos o receberão batendo palmas. Ele dará um beijinho mole na testa Ca mulher. A mulher mandará a empregada pôr a janta, e perguntará se ele quer tomar banho. Se houver rádio, o rádio será ligado. O rádio tocará um fox. Ouvindo o fox, o homem pensará na prestação do rádio, a mulher pensará em outra besteira idêntica. O homem dirá à empregada para dar comida às crianças. A mulher dirá que as crianças já comeram. A empregada servirá a mesa. Depois levará os pratos. Depois irá para o portão. O homem conversará com mulher dizendo “ mas, minha filha, eu não tive tempo...". A mulher ficará um pouco aborrecida e como nenhum dos dois terá ânimo para discutir, ela dirá: “mas, meu bem, você nunca tem tempo...". Então o homem, para concordar com alguma coisa, concordará com o seguinte: empregada atual é melhor que a outra. A outra era muito malcriada. Muito. Era demais. Essa agora é boazinha. Depois, sem propósito nenhum, o homem dará um suspiro. A mulher olhará o relógio. O homem perguntará que horas são. A mulher olhará outra vez, porque não tinha, recuperado.

- Oito e quinze...

No relógio da sala de jantar do vizinho serão quase oito e vinte. compensação a família é maior. O velho estará perguntando ao filho se o chefe da repartição já está bom. Na véspera o filho dissera ao pai que o chefe da repartição estava doente. O velho é aposentado. O filho está na mesma repartição onde ele esteve. A filha está em outra repartição. Eles têm um amigo que é importante na Prefeitura. Todos os três gostam de conversar a respeito da repartição. Talvez mesmo não gostem de conversar a esse respeito. Mas conversam. A casa da família é uma repartição. O velho está aposentado, não assina mais o ponto. A moça saiu com o namorado que é quase noivo e que a levará ao Boulward, à Praça, ao cinema. Eles vão acompanhados da menorzinha. A moça na repartição ganha 450, mas só recebe 410 miliquinhentos, e se julga independente. A sua tia costuma dizer das conhecidos ela tem um bom emprego. O emprego é tão bom que ela às vezes até trabalha. Ela um dia se casará e será muito infeliz. Perderá o emprego por causa de uma injustiça e negócios de política, quando mudar o prefeito e o amigo de seu pai for aposentado. Depois do primeiro filho ficará doente e morrerá. A criança também morrerá. Também, coitadinha, viver sem mãe não vale a pena. A tia chorará muito e comentará: coitada, tão moça, tão boa... E continuará vivendo. Aliás a vida é muito triste. Essa opinião é defendida, entre outras pessoas, pela cozinheira da casa, que já está velha e nunca vai ao portão porque não tem nada que fazer no portão. É uma mulata desdentada e triste, que há quinze anos responde à mesma dona-de-casa: “eu já vou, dona Maria". E há quinze anos vai fazer o que dona Maria manda. E que nunca teve uma idéia interessante, por exemplo matar dona Maria, incendiar a casa. Está tão cansada de viver que nem sequer mais quebra os pratos. Um dia ficará mais doente. Com muito trabalho, e por ser um homem de bom coração, o seu patrão arranjará para ela um leito na Santa Casa, onde ela falecerá. Seu corpo será aproveitado no Instituto Anatômico, mais escuro e mais feio pelo formol.

As luzes estão acesas em todas as casas daquela rua quieta de Vila Isabel. Um homem dobra a esquina: vem do Boulevard. Outro homem dobra a esquina: vai ao Boulevard. Algumas empregadas amam. Algumas famílias vão ao cinema.

De longe vem um rumor, um canto. Vem chegando. Toda gente quer ver. São quinze, vinte moleques. Devem ser jornaleiros, talvez engraxates, talvez moleques simples. Nenhum tem mais de quinze anos. É uma garotada suja. Todos andam e cantam um samba, batendo palmas para a cadência. Passam assim, cantando alto, uns rindo, outros muito sérios, todas se divertindo extraordinariamente. O coro termina, e uma voz de criança canta dois versos que outra voz completa. E o coro recomeça. Eles vão andando depressa como se marchassem para a guerra. O batido das palmas dobra a esquina. Ide, garotos de Vila Isabel. Ide batendo as mãos, marchando, cantando. Ide, filhos do samba, ide cantando para a vida que vos separará e vos humilhará um a um pelas esquinas do mundo.

O menino, filho do Dr. Heitor, ficou com inveja, olhando aqueles meninos sujos que cantavam e iam livres e ;untos pela rua. A empregada do Dr. Heitor disse que aqueles eram os moleques, e que estava na hora de dormir. A empregada do Dr. Heitor é de cor parda e namora um garboso militar que uma noite não virá ao portão e depois nunca mais aparecerá, deixando a empregada do Dr. Heitor à sua espera e à espera de alguma coisa. De alguma coisa que será um molequinho vivo que cantará samba na rua, marchando, batendo palmas, desentoando com ardor.

Fevereiro, 1935

BATALHA NO LARGO DO MACHADO

Como vos apertais, operários em construção civil, empregados em padarias, engraxates, jornaleiros, lavadeiras, cozinheiras, mulatas, pretas, caboclas, massa torpe e enorme, como vos apertais! E como a vossa marcação é dura e triste! E sobre essa marcação dura a voz do samba se alastra rasgada:

“Implorar

Só a Deus

Mesmo assim às vezes não sou atendido.

Eu amei... “

É um profundo samba orfeônico para as amplas massas. As amplas massas imploram. As implorações não serão atendidas. As amplas massas amaram. As amplas massas hoje estão arrependidas. Mas amanhã outra vez as amplas massas amarão... As amplas massas agora batucam... Tudo avança batucando. O batuque é uniforme. Porém dentro dele há variações bruscas, sapateios duros, reviramentos tortos de corpos no apertado. Tudo contribui para a riqueza interior e intensa do batuque. Uma jovem mulata gorducha pintou-se bigodes com rolha queimada. Como as vozes se abrem espremidas e desiguais, rachadas, ritmadas, e rebentam, machos e fêmeas, muito para cima dos fios elétricos, perante os bondes paralisados, chorando, altas, desesperadas!

Como essas estragadas vozes mulatas estalam e se arrastam no ar, se partem dentro das gargantas vermelhas. Os tambores surdos fazem o mundo tremer em uma cadência negra, absoluta. E no fundo a cuíca geme e ronca, nos puxões da mão negra. As negras estão absolutas com seus corpos no batuque. Vede que vasto crioulo que tem um paletó que já foi dólmã de soldado do Exército Nacional, tem gorro vermelho, calça de casemira arregaçada para cima do joelho, botinas sem melas, e um guarda-chuva preto rasgado, a boca berrando, o suor suando. Como são desgraçados e puros, e aquela negra de papelotes azuis canta como se fosse morrer. Os ranchos se chocam, berrando, se rebentam, se misturam, se formam em torno do surdo de barril, à base de cuícas, tamborins e pandeiros que batem e tremem eternamente. Mas cada rancho é um íntegro, apenas os cordões se dissolvem e se reformam sem cessar, e os blocos se bloqueiam.

Meninas mulatas, e mulatinhas impúberes e púberes, e moças mulatas e mulatas maduras, e maduronas, e estragadas mulatas gordas. Morram as raças puras, morríssimam elas! Vede tais olhos ingênuos, tais bocas de largos beiços puros, tais corpos de bronze que é brasa, e testas, e braços, e pernas escuras, que mil escalas de mulatas! Vozes de mulatas, cantai, condenadas, implorai, implorai, só a Deus, nem a Deus, à noite escura arrependidas. Pudesse um grande sol se abrir no céu da noite, mas sem deturpar nem iluminar a noite, apenas se iluminando, e ardendo, como uma grande estrela do tamanho de três luas pegando fogo, cuspindo fogo, no meio da noite! Pudesse esse astro terrível chispar, mulatas, sobre vossas cabeças que batucam no batuque.

O apito comanda, e no meio do cordão vai um senhor magro, pobre, louro, que leva no colo uma criança que berra, e ele canta também com uma voz que ninguém pode ouvir. As caboclas de cabelos pesados na testa suada, com os corpos de seios grandes e duros, caboclos, marcando o batuque. Os negros e mulatos inumeráveis, de macacão, de camisetas de seda de mulher, de capa de gabardine apenas, chapéus de palha, cartolas, caras com vermelhão. Batucam!

Vai se formar uma briga feia, mas o cordão berrando o samba corta a briga, o homem fantasiado de cavalo dá um coice no soldado e o cordão empurra e ensurdece os briguentos, e tudo roda dentro do samba. Olha a clarineta quebrada, o cavaquinho oprimido, o violão que ficou surdo e mudo, e que acabou rebentando as cordas sem se fazer ouvir pelo povo e se mudando em caixa, o pau batendo no pau, o chocalho de lata, o tambor marcando, o apito comandando, os estandartes dançando, o bodum pesando.

Mas que coisa alegre de repente nesses sons pesados e negros, uma sanfoninha cujos sons tremem vivos, nas mãos de um moleque que possui um olho furado. Juro que iam dois aleijados de pernas de pau no meio do bloco, batendo no asfalto as pernas de pau.

Com que forças e suores e palavrões de barqueiros do Volga esses homens imundos esticam a corda defendendo o território sagrado e móvel do povo glorioso da escola de samba na Praia Funda! No espaço conquistado as mulatas vestidas de papel verde e amarelo, barretes brancos berram prazenteiras e graves, segurando arcos triunfais individuais de flores vermelhas. Que massa de meninos no rabo do cortejo, meninos de oito anos, nove, dez, que jamais perdem a cadência, concebidos e gerados e crescidos no batuque, que batucarão até morrer!

De repente o lugar em que estais enche demais, o suor negro e o soluço preto inundam o mundo, as caras passam na vossa cara, os braços das que batucam espremem vossos braços, as gargantas que cantam exigem de vossa garganta o canto da igualdade, liberdade, fraternidade. De repente em redor o asfalto se esvazia e os sambas se afastam em torno, e vedes o tão molhado, e ficais tristes, tendes vontade de chorar de desespero.

Mas outra vez, não pára nunca, a massa envolve tudo. Pequenos cordões que cantam marchinhas esgoeladas correm empurrando, varando t massa densa e ardente, e no coreto os clarins da banda militar estalam.

Febrônio fugiu do Manicômio no chuvoso dia de sexta-feira, 8 de fevereiro de 1935... Foi preso no dia 9 à tarde. Neste dia de domingo, 10 de fevereiro pela manhã, o Diário de Notícia, publica na primeira página da segunda seção

“A sensacional fuga de Febrônio, do Manicômio Judiciário, onde se achava recolhido, desde 1927, constitui um verdadeiro pavor para a população carioca. A sua prisão, ocorrida na tarde de ontem, veio trazer a tranqüilidade ao espírito de todos, inclusive ao das autoridades que o procuravam.

Que repórter alarmado! Injuriou, meus senhores, o povo e as autoridades. Encostai-vos nas paredes, população! Mas eis que na noite do dia chuvoso de domingo, 10 de fevereiro, ouvimos

“Bicho Papão

Bicho Papão

Cuidado com o Febrônio

Que fugiu da Detenção..."

Isso ouvimos no Largo do Machado, e eis que o nosso amigo Miguel, que preferiu ir batucar em Dona Zulmira, lá também ouviu, naquele canto glorioso de Andaraí, a mesma coisa. Como se esparrama pelas massas da cidade esparramada essa improvisação de um dia? As patas inumeráveis batem no asfalto com desespero. O asfalto porventura não é vosso eito, escravos urbanos e suburbanos?

A cuíca ronca, ronca, estomacal, horrível, é um ronco que é um soluço, e eu também soluço e canto, e vos também fortemente cantais bem desentoados com, este mundo. A cuíca ronca no fundo da massa escura, dos agarramentos suados, do batuque pesadão, do bodum. O asfalto está molhado nesta noite do chuvoso domingo. Ameaça chuva, um trovão troveja. , cuíca de São Pedro também está roncando. O céu também sente fome, também ronca e soluça e sua de amargura.

Nesta mormacenta segunda-feira, 11 de fevereiro, um Jornal diz que “a batalha de confete do Largo do Machado esteve brilhantíssima".

Repórter cretiníssimo, sabei que não houve lá nem um só miserável confete. O povo não gastou nada, exceto gargantas, e dores e almas, que não custam dinheiro. Eis que ali houve, e eu vi, uma batalha de roncos e soluços, e ali se prepararam batalhões para o Carnaval - nunca jamais “a grande festa do Rei Momo" - porém a grande insurreição armada de soluços.

Fevereiro, 1935

O CONDE E O PASSARINHO

Acontece que o Conde Matarazzo estava passeando pelo parque. O Conde Matarazzo é um conde muito velho, que tem muitas fábricas. Tem também muitas honras. Uma delas consiste em uma preciosa medalhinha de ouro que o conde exibia à lapela, amarrada a uma fitinha. Era uma condecoração.

Ora, aconteceu também um passarinho. No parque havia um passarinho. E esses dois personagens - o conde e o passarinho - foram os únicos da singular história narrada pelo Diário de São Paulo.

Devo confessar preliminarmente que, entre um conde e um passarinho, prefiro um passarinho. Torço pelo passarinho. Não é por nada. Nem sei mesmo explicar essa preferência. Afinal de contas, um passarinho canta e voa. O conde não sabe gorjear nem voar. O conde gorjela com apitos de usinas, barulheiras enormes, de fábricas espalhadas pelo Brasil, vozes dos operários, dos teares, das máquinas de aço e de carne que trabalham para o conde. O conde gorjela com o dinheiro que entra e sai de seus cofres, o conde é um industrial, e o conde é conde porque é industrial. O passarinho não é industrial, não é conde, não tem fábricas. Tem um ninho, sabe cantar, sabe voar, é apenas um passarinho e isso é gentil, ser um passarinho.

Eu quisera ser um passarinho. Não, um passarinho, não. Uma ave maior, mais triste. Eu quisera ser um urubu.

Entretanto, eu não quisera ser conde. A minha vida sempre foi orientada pelo fato de eu não pretender ser conde. Não amo os condes. Também não amo os industriais. Que eu amo? Pierina e pouco mais. Pierina e a vida, duas coisas que se confundem hoje, e amanhã mais se confundirão na morte.

Entendo por vida o fato de um homem viver fumando nos três primeiros bancos e falando ao motorneiro. Ainda ontem ou anteontem assim escrevi. O essencial é falar ao motorneiro. O povo deve falar ao motorneiro. Se o motorneiro se fizer de surdo, o povo deve puxar a aba do paletó do motorneiro. Em geral, nessas circunstâncias, o motorneiro dá um coice. Então o povo deve agarrar o motorneiro, apoderar-se da manivela, colocar o bonde a nove pontos, cortar o motorneiro em pedacinhos e comê-lo com farofa.

Quando eu era calouro de Direito, aconteceu que uma turma de calouros assaltou um bonde. Foi um assalto imortal. Marcamos no relógio quanto nos deu na cabeça, e declaramos que a passagem era grátis. O motorneiro e o condutor perderam, rápida e violentamente, o exercício de suas funções. Perderam também os bonés. Os bonés eram os símbolos do poder.

Desde aquele momento perdi o respeito por todos os motorneiros e condutores. Aquilo foi apenas uma boa molecagem. Paciência. A vida também é uma imensa molecagem. Molecagem podre. Quando poderás ser um urubu, meu velho Rubem?

Mas voltemos ao conde e ao passarinho. Ora, o conde estava passeando e veio o passarinho. O conde desejou ser que nem o seu patrício, 0 outro Francisco, o Francisco da Úmbria, para conversar com o passarinho. Mas não era o Santo Francisco de Assis, era apenas o conde Francisco Matarazzo. Porém, ficou encantado ao reparar que o passarinho voava para ele. O conde ergueu as mãos, feito uma criança, feito um santo. Mas não eram mãos de criança nem de santo, eram mãos de conde industrial. O passarinho desviou e se dirigiu firme para o peito do conde. Ia bicar seu coração? Não, ele não era um bicho grande de bico forte, não era, por exemplo, um urubu, era apenas um passarinho. Bicou a fitinha, puxou, saiu voando com a fitinha e com a medalha.

O conde ficou muito aborrecido, achou muita graça. Ora essa! Que passarinho mais esquisito!

Isso foi o que o Diário de São Paulo contou. O passarinho, a esta `hora assim, está voando, com a medalhinha no bico. Em que peito a colocareis, irmão passarinho? Voai, voai, voai por entre as chaminés do conde, varando as fábricas do conde, sobre as máquinas de carne que trabalham para n conde, voai, voai, voai, voai, passarinho, voai.

Fevereiro, 1935

CHEGOU O OUTONO

Não consigo me lembrar exatamente o dia em que o outono começou no Rio de Janeiro neste 1935. Antes de começar na folhinha ele começou na Rua Marquês de Abrantes. Talvez no dia 12 de março. Sei que estava com Miguel em um reboque do bonde Praia Vermelha. Nunca precisei usar sistematicamente o bonde Praia Vermelha, mas sempre fui simpatizante. É o bonde dos soldados do Exército e dos estudantes de Medicina.

Raras mulatas no reboque; liberdade de colocar os pés e mesmo esticar as pernas sobre o banco da frente. Os condutores são amenos. Fatigaram-se naturalmente de advertir os soldados e estudantes; quando acontece alguma coisa eles suspiram e tocam o bonde. Também os loucos mansos viajam ali, rumo do hospício. Nunca viajou naquele bonde um empregado da City Improvements Company: Praia Vermelha não tem esgotos. Oh, a Gity! Assim mesmo se vive na Praia Vermelha. Essenciais são os esgotos da alma. Nossa pobre alma inesgotável! Mesmo depois do corpo dar com o rabo na cerea e parar no buraco do chão para ficar podre, ela, segundo consta, fica esvoaçando pra ca, pra lá. Umas vão ouvir Francesa da Rimini declamar versos de Dante, outras preferem a harpa de Santa Cecília. A maioria vai para o Purgatório. Outras perambulam pelas sessões espíritas, outras à meia-noite puxam o vosso pé, outras no firmamento viram estrelinhas. Os soldados do Exército não podem olhar as estrelas : lembram-se dos generais. Lá no céu tem três estrelas, todas três em carreirinha. Uma é minha, outra é sua. O cantor tem pena da que vai ficar sozinha. Que faremos, oh meu grande e velho amor, da estrela disponível? Que ela fique sendo propriedade das almas errantes. Nossas pobres almas erradas!

Eu ia no reboque, e o reboque tem vantagens e desvantagens. Vantagem é poder saltar ou subir de qualquer lado, e também a melhor ventilação. Desvantagem é o encosto reduzido. Além disso os vossos joelhos podem tocar o corpo da pessoa que vai no banco da frente; e isso tanto pode ser doce vantagem como triste desvantagem. Eu havia tomado o bonde na Praça José de Alencar; e quando entramos na Rua Marquês de Abrantes, rumo de Botafogo, o outono invadiu o reboque. Invadiu e bateu no lado esquerdo de minha cara sob a forma de uma folha seca. Atrás dessa folha veio um vento, e era o vento do outono. Muitos passageiros do bonde suavam.

No Rio de Janeiro faz tanto calor que depois que acaba o calor a população continua a suar gratuitamente e por força do hábito durante quatro ou cinco semanas ainda

Percebi com uma rapidez espantosa que o outono havia chegado. Mas eu não tinha relógio, nem Miguel. Tentei espiar as horas no interior de um botequim, nada conseguindo. Olhei para o lado. Ao lado estava um homem decentemente vestido, com cara de possuidor de relógio.

- O senhor pode ter a gentileza de me dar as horas?

Ele espantou-se um pouco e, embora sem nenhum ar gentil, me deu as horas : 13,48. Agradeci e murmurei : chegou o outono. Ele deve ter ouvido essa frase tão lapidar, mas aparentemente não ficou comovido. Era um homem simples e tudo o que esperava era que o bonde chegasse a um determinado poste.

Chegara o outono. Vinha talvez do mar e, passando pelo nosso reboque, dirigia-se apressadamente ao centro da cidade, ainda ocupado pelo verão. Ele não vinha soluçando les sanglots longs des violons de Verlaine, vinha com tosse, na quaresma da cidade gripada.

As folhas secas davam pulinhos ao longo da sarjeta; e o vento era quase frio, quase morno, na Rua Marques de Abrantes. E as folhas eram amarelas, e meu coração soluçava, e o bonde roncava.

Passamos diante de um edifício de apartamentos cuja construção está paralisada no mínimo desde 1930. Era iminente a entrada em Botafogo; penso que o resto da viagem não interessa ao grossa público. O próprio começo, da viagem creio que também não interessou. Que bem me importa. O necessário é que todos saibam que chegou o outono. Chegou às 13,48 horas, na Rua Marques de Abrantes, e continua em vigor. Em vista do que, ponhamo-nos melancólicos.

Março, 1935

VÉSPERA DE S. JOÃO NO RECIFE

O que é da terra, é da terra, e fala da terra, João, eu falarei da terra. Ora, João, tu tinhas um vestido de peles de camelo, e uma cinta de couro n volta de teus rins; e a tua comida era gafanhotos e mel silvestre. E filha de Herodias bailou, e era linda. E quando disse o que queria neste mundo, o rei entristeceu. Eras a voz que clama no deserto, e clamavas na cadela. E tua cabeça veio num prato para as mãos da bailarina.

João, esta geração de homens continua a mesma da qual disse o senhor: “São semelhantes aos meninos que estão assentados no terreiro, que falam uns para os outros e dizem: nós temos cantado ao som da gaita; para vos divertir, e vós não bailastes; temos cantado em ar de lamentação, e vós não chorastes."

João, ontem foi a noite de véspera de teu dia. O povo bailava ao som de gaitas. Não bailei nem chorei. Estive em Boa Vista, Afogados, telas, Tigipió, na Estrada de Jaboatão. E estive em Campo Grande e Beberibe. E estive, por que não dizer?, na zona noturna da ilha do Recife. em toda a parte o povo te festejava.

Às vezes chovia furiosamente, às vezes a lua brilhava. E às vezes o céu ficava parado e fechado, sem luz e sem chuva. Mas na terra humilde, noite era sempre a mesma. As casinhas, à margem das ruas esburacadas, estavam alumiadas por lanternas. É um efeito triste, colorido, de uma z pobre. Nas janelas e nas portas se penduravam as estrelas. Estrelas gordas de papel de cor, com uma luz fraca por dentro. Esses balões estrelados, cativos da parede, forneciam imagens nas ruas tão escuras. As trelas do céu, por exemplo, haviam descido para a terra, para perto da lama, para as casinhas baixas. E teu retrato, segurando o menino Jesus, estava colado nelas. Pelos quintais enlameados, as fogueiras ardiam. Firmadas por quatro estacas, com folhas de cana, bananeiras-meninas enterradas em volta, as fogueiras enfeitadas, de espaço a espaço, ensangüentavam a noite preta. Elas haviam brotado nos oitões, nos mangues, nos pomares, junto das pontes, ao longo das ruas, pelos fundos dos matos, como flores de fogo na noite preta.

E os fogos pipocavam. O Recife, João, todos já sabem que é um prato raso. A água é quase irmã da terra, beijando a flor das ruas, e as pontes quase se apoiam na massa líquida, e, para ver a cidade, e preciso andar toda a cidade...

Os fogos pipocavam pela noite adentro. Uns tinham estalos secos, intermitentes, esparsos; outros rebentavam roucos; outros chiavam; outros, crepitavam; outros eram urros de pólvora. Eu não estava no meio da noite eu estava no centro de muitas noites. E muitas noites antigas avançavam, negras, sobre mim, e eu as reconhecia, penosamente. Estava deitado na trincheira, fazia três abaixo de zero. Os fuzis inimigos amorosamente derrubavam folhas sobre mim, as balas passavam com uns silvos finos e iam morrer no fundo do mato. Eu bebera cachaça, estava deitado na terra fria da trincheira e, pelas montanhas enormes, pelos buracos dos vales fundos, as metralhadoras crepitavam, crepitavam.

João, eu as conhecia pelo sotaque; eram todas estrangeiras. Aquela do oeste era Hotehkiss pesada, a que estava embaixo era Colt, uma cacarejando em nossa frente era Zebê, e centenas de máquinas cuspiam fogo. Agora, sobre o meu crânio, assobiavam apenas os fuzis Mauser dos caçadores de trincheiras, e longe, do outro lado da linha, do outro lado da noite, roncou um Schneider. Nas primeiras noites, João, eu não podia dormir, e as granadas, quando rebentavam a cinqüenta metros, rebentavam dentro de meu peito. Agora eu desistira de ter qualquer medo, e o metralhar imenso me dava sono. Eu apenas temia morrer não tendo nome nenhum de mulher para dizer as palavras do fim. Eu voava nos caminhões de munição, acossados pela metralha nas estradas, sobre o abismo, nas curvas onde as balas furavam as carrocerias, a toda a velocidade, de faróis apagados na noite escura, sacolejando e roncando terrivelmente. Mas para mim não era mais uma noite perigosa: era apenas uma grande noite triste. Eu não queria matar ninguém, não me importava se alguém me matasse, e dois sargentos me olhavam com ódio, murmurando que eu era um espião. Eu era espião, João, João; eu era um espião da vida, no meio da morte. Eu ainda não tinha vinte anos, não tinha mais nenhum deus para me entender depois da morte, não tomava banho há um mês, estava sujo e magro, meu lápis de repórter quebrou a ponta. Havia esse mesmo crepitar de fogos pela vasta noite, e, junto dos acantonamentos, as fogueiras se acendiam para os soldados gelados. Meu papel de repórter estava sujo da terra das trincheiras, eu já não escrevia nada. A guerra era demasiado estúpida para não me fazer sorrir, eu não reconhecia aliados nem inimigos; apenas via homens pobres se matando para bem dos homens ricos; apenas via o Brasil se matando com armas estrangeiras. No fim, João, eu berrei contra os comerciantes da paz que haviam sido os comerciantes da guerra, e, entretanto, eu não conhecia o mecanismo das carnificinas; e me chamaram de cínico, quando somei os contos de réis que custava a morte de um soldado e disse que tal morte era muitas vezes mais cara que um naufrágio de primeira classe no Principessa Malfalda, só contando munição gasta. Eu não era cínico, João, eu, pelo menos, jamais fui cínico do cinismo dos cães de luxo; eu sempre tive o direito de ter o cinismo puro dos vira-latas, sem casa nem dono.

João, eu não tenho mais dezenove anos, estou na rua e não na trincheira, mas esses estampidos na noite transformam a noite. João, alguém canta, moças cantam nos bailes dos palanques, entre canjiquinhas, milho verde, folhas, flores, fogueiras, abraços, olhares, amores, e outras noites me cercam. Eu tinha treze anos e naquela noite ela subitamente me amou. Me amou talvez apenas um minuto, sentiu uma ternura e me deu aquele lenço de seus cabelos. Era um lenço grande, de flores encarnadas e azuis, e aquela chita estava sempre em volta de sua garganta ou amarrada em seus cabelos. Eu dormi na praia e o lenço tinha um cheiro terno e quente de cabelos castanhos, e aquele cheiro me entontecia e nunca em noite nenhuma eu amei nem amarei mais amada com amor assim. João, naquela noite também havia cantos, e o vento do sudoeste no ar escuro tinha o mesmo cheiro.

João, são muitas noites antigas que me prendem no meio desta noite. Pobres as noites sob as lâmpadas da redação, mesquinhas as noites de trabalho insincero, tristes noites sem ternura noturna.

João, o povo, na noite imensa, festeja a ti. Há fogueiras e amores e bebedeiras, mas Eu não irei a festa nenhuma. Amanhã, João, esse povo continuará na vida. Por que o distrais assim com teus fogos, João? Amanhã, os pobres estarão mais pobres e os ricos os esmagarão, e muitos homens irão clamar nas cadelas, como tu clamavas. João, amanhã outra vez a miséria dos donos da vida continuará deturpando a beleza da vida, as moças suburbanas irão perder a beleza no trabalho escravo; as crianças continuarão a crescer, magras e ignorantes; o suor dos homens será explorado. João, João, inútil João; o povo está gemendo, as metralhadoras se viram para os peitos populares. Ninguém dividiu as túnicas, nem os pães, como tu mandaste, João, inútil João.

Junho, 1935

LUTO DA FAMÍLIA SILVA

Assistência foi chamada. Veio tinindo. Um homem estava morto. O cadáver foi removido para o necrotério. Na seção dos “Fatos Diversos" do Diário de Pernambuco, leio o nome do sujeito João da Silva. Morava na Rua da Alegria. Morreu de hemoptise.

João da Silva - Neste momento em que seu corpo vai baixar à vala comum, nós, seus amigos e seus irmãos, vimos lhe prestar esta homenagem. Nós somos os Joões da silva. Nós somos os populares Joões da Silva. Moramos em várias casas e em várias cidades. Moramos principalmente na rua. Nós pertencemos, como você, à família Silva. Não é uma família ilustre; nós não temos avós na história. Muitos de nós usamos outros nomes, para disfarce. No fundo, somos os Silva. Quando o Brasil foi colonizado, nós éramos os degredados. Depois fomos os índios. Depois fomos os negros. Depois fomos imigrantes, mestiços. Somos os Silva. Algumas pessoas importantes usaram e usam nosso nome. É por engano. Os Silva somos nós. Não temos a mínima importância. Trabalhamos andamos pelas ruas e morremos. Saímos da vala comum da vida para o mesmo local da morte. Às vezes, por modéstia, não usamos nosso nome de família. Usamos o sobrenome de Tal". A família Silva e a família “de Tal" são a mesma família. E, para falar a verdade, uma família que não pode ser considerada boa família. Até as mulheres que não são de família pertencem à família Silva.

João da Silva - Nunca nenhum de nós esquecerá seu nome. Você não possuía sangue-azul. O sangue que saía de sua boca era vermelho - vermelhinho da silva. Sangue de nossa família. Nossa família, João, vai mal em política. Sempre por baixo. Nossa família, entretanto, é que trabalha para os homens importantes. A família Crespi, a família Matarazzo, a família Guinle, a família Rocha Miranda, a família Pereira Carneiro, todas essas famílias assim são sustentadas pela nossa família. Nós auxiliamos várias famílias importantes na América do Norte, na Inglaterra, na França, no Japão. A gente de nossa família trabalha nas plantações de mate, nos pastos, nas fazendas, nas usinas, nas praias, nas fábricas, nas minas, nos balcões, no mata, nas cozinhas, em todo lugar onde se trabalha. Nossa família quebra pedra, faz telhas de barro, laça os bois, levanta os prédios, conduz as bondes, enrola o tapete do circo, enche os porões dos navios, conta o dinheiro dos Bancos, faz os jornais, serve no Exército e na Marinha. Nossa família é feito Maria Polaca: faz tudo.

Apesar disso, João da Silva, nós temos de enterrar você é mesmo na vala comum. Na vala comum da miséria. Na vala comum da glória, João da Silva. Porque nossa família um dia há de subir na política...

Junho, 1935

MORRO DO ISOLAMENTO, ALMOÇO MINEIRO

Éramos dezesseis, incluindo quatro automóveis, uma charrete, três diplomatas, dois jornalistas, um capitão-tenente da Marinha, um tenente-coronel da Força Pública, um empresário do cassino, um prefeito, uma senhora loura e três morenas, dois oficiais de gabinete, uma criança de colo e atra, de fita cor-de-rosa que se fazia acompanhar de uma boneca.

Falamos de vários assuntos inconfessáveis. Depois de alguns minutos de debates ficou assentado que Poços de Caldas é uma linda cidade. Também se deliberou, depois de ouvidos várias oradores, que estava um dia muito bonito. A palestra foi decaindo, então, para assuntos muito escabrosos discutiu-se até política. Depois que uma senhora paulista e outra carioca trocaram idéias a respeito do separatismo, um cavalheiro ergueu n brinde ao Brasil. Logo se levantaram outros, que, infelizmente, não foi possível anotar, em vista de estarmos situadas na extremidade da mesa. Pelo entusiasmo reinante supomos que foram brindados o soldado desconhecido, as tardes de outono, as flores dos vergéis, os proletários armênios e as pessoas presentes. O certo é que um preto fazia funcionar sua harmônica, ou talvez a sua concertina, com bastante sentimento. Seu Nhonhô cantou ao violão com a pureza e a operosidade inerentes a um velho funcionário municipal.

Mas nós todos sentíamos, no fundo do coração, que nada tinha importância, nem a Força Pública, nem o violão de seu Nhonhô, nem mesmo as águas sulfurosas. Acima de tudo pairava o divino lombo de porco tutu de feijão. O lombo era macio e tão suave que todos imaginamos i~ o seu primitivo dono devia ser um porco extremamente gentil, expoente da mais fina flor da espiritualidade suína. O tutu era um tutu honesto forte, poderoso, saudável.

É inútil dizer qualquer coisa a respeito dos torresmos. Eram torresmos trigueiros como a doce amada de Salomão, alguns louros, outros mulatos. Uns estavam molinhos, quase simples gordura. Outros eram duros e enroscados, com dois ou três fios.

Havia arroz sem colorau, couve e pão. Sobre a toalha havia também copos cheios de vinho ou de água mineral, sorrisos, manchas de sol e a frescura do vento que sussurrava nas árvores. E no fim de tudo houve

fotografias. É possível que nesse intervalo tenhamos esquecido uma encantadora lingüiça de porco e talvez um pouco de farofa. Que importa? O, lombo era o essencial, e a sua essência era sublime. Por fora era escuro

com tons de ouro. A faca penetrava nele tão docemente como a alma de seu uma virgem pura entra no céu. A polpa se abria, levemente enfibrada, muito branquinha, desse branco leitoso e doce que têm certas nuvens às

quatro e mela da tarde, na primavera. O gosto era de um salgado distante da e de uma ternura quase musical. Era um gosto indefinível e puríssimo como se o lombo fosse lombinho da orelha de um anjo louro. Os torresmos davam uma nota marítima, salgados e excitantes da saliva. O tutu tinha o sabor que deve ter, para uma criança que fosse gourmet de todas as terras, a terra virgem recolhida muito longe do solo, sob um prado cheio de flores, terra com um perfume vegetal diluído mas uniforme. E pelo do prato inteiro, onde havia um ameno jogo de cores cuja nota mais viva era o verde molhado da couve - do prato inteiro, que fumegava suave

mente, subia para a. nossa alma um encanto abençoado de coisas simples de boas.

Era o encanto de Minas.

Setembro, 1934

MAR

A primeira vez que vi o mar eu não estava sozinho. Estava no meio de um bando enorme de meninos. Nós tínhamos viajado para ver o mar. No meio de nós havia apenas um menino que já o tinha visto. Ele nos contava que havia três espécies de mar: o mar mesmo, a maré, que e menor que o mar, e a marola, que é menor que a maré. Logo a gente fazia idéia de um lago enorme e duas lagoas. Mas o menino explicava que não. O~ mar entrava pela maré e a maré entrava pela marola. A marola vinha e voltava. A maré enchia e va2ava. O mar às vezes tinha espuma e às vezes não tinha. Isso perturbava ainda mais a imagem.

Três lagoas mexendo, esvaziando e enchendo, com uns rios no meio, às vezes uma porção de espumas, tudo isso muito salgado, azul, com ventos.

Fomos ver o mar. Era de manhã, fazia sol. De repente houve um grito o mar! Era qualquer coisa de larga, de inesperado. Estava bem verde perto da terra, e mais longe estava azul. Nós todos gritamos, numa gritaria infernal, e saímos correndo para o lado do mar. As ondas batiam nas pedras e jogavam espuma que brilhava ao sol. Ondas grandes, cheias, que explodiam com barulho. Ficamos ali parados, com a respiração apressada, vendo o mar...

Depois o mar entrou na minha infância e tomou conta de uma adolescência toda, com seu cheiro bom, os seus ventos, suas chuvas, seus peixes, seu barulho, sua grande e espantosa beleza. Um menino de calças curtas, pernas queimadas pelo sol, cabelos cheios de sal, chapéu de palha. Um menino que pescava e que passava horas e horas dentro da canoa, longe da terra, atrás de uma bobagem qualquer - como aquela caravela de franjas azuis que boiava e afundava e que, afinal, queimou a sua mão... Um rapaz de quatorze ou quinze anos que nas noites de lua cheia, quando a maré baixa e descobre tudo e a praia é imensa, ia na praia sentar numa canoa, entrar numa roda, amar perdidamente, eternamente, alguém que passava pelo areal branco e dava boa-noite... Que andava longas horas pela praia infinita para catar conchas e búzios crespos e conversava com os pescadores que consertavam as redes. Um menino que levava na canoa um pedaço de pão e um livro, e voltava sem estudar nada, com vontade de dizer uma porção de coisas que não sabia dizer - que ainda não sabe dizer.

Mar maior que a terra, mar do primeiro amor, mar dos pobres pescadores maratimbas, mar das cantigas do catambá, mar das festas, mar terrível daquela marte que nos assustou, mar das tempestades de repente, mar do alto e mar da praia, mar de pedra e mar do mangue... A primeira vez que sai sozinho numa canoa parecia ter montado num cavalo bravo e bom, senti força e perigo, senti orgulha de embicar numa onda um segundo antes da arrebentação. A primeira vez que estive quase morrendo afogado, quando a água batia na minha cana e a corrente do “arrieiro" me puxava para fora, não gritei nem fiz gestas de socorro; lutei sozinho, cresci dentro de mim mesmo. Mar suave e = oleoso, lambendo o batelão. Mar dos peixes estranhos, mar virando a canoa, mar das pescarias noturnas de camarão para isca. Mar diário e enorme, ocupando toda a. vida, uma vida de bamboleio de canoa, de paciência, de força, de sacrifício sem finalidade, de perigo sem sentido, de lirismo, de energia; grande e perigoso mar fabricando um homem...

Este homem esqueceu, grande mar, muita coisa que aprendeu contigo. Este homem tem andado por aí, ara aflita, ora chateado, dispersivo, fraco, sem paciência, mais corajoso que audacioso, incapaz de ficar parado e incapaz de fazer qualquer coisa, gastando-se como se gasta um cigarro. Este homem esqueceu muita coisa mas há muita coisa que ele aprendeu contigo e que não esqueceu, que ficou, obscura e forte, dentro dele, no seu peito. Mar, este homem pode ser um mau filho, mas ele é teu filho, é um dos teus, e ainda pode comparecer diante de ti gritando, sem glória, mas sem remorso, como naquela manhã em que ficamos parados, respirando depressa, perante as grandes ondas que arrebentavam - um punhado de meninos vendo pela primeira vez o mar...

Julho, 1938

CORAÇÃO DE MÃE

Nome da rua eu não digo, e o das moças muito menos. Se me perguntarem se isso não aconteceu na Rua Correia Dutra com certas jovens que mais tarde vieram a brilhar no rádio eu darei uma desculpa qualquer e, com meu cinismo habitual, responderei que não.

As moças eram duas, e irmãs. A mãe exercia as laboriosas funções de dona de pensão. Uma senhora que é dona de pensão no Catete pode aceitar depois indiferentemente um cargo de ministro da guerra da Turquia, restauradora das finanças do Reich ou poeta português. A pensão da mãe das moças era uma grande pensão, pululante de funcionários, casais, estudantes, senhoras bastante desquitadas. E não devo dizer mais nada: quanto menos se falar da mãe dos outros, melhor. Juntarei apenas que essa mãe era muito ocupada e que as moças possuíam, ambas, olhos azuis. No pardieiro pardarrão, tristonho, as duas meninas louras viviam cantarolando. Creio ser inevitável dizer que eram como dais excitantes e leves canários belgas a saltitar em feio e escuro viveiro - e a mãe era muito ocupada.

A tendência das moças detentoras de olhas azuis é para ver a vida azul celeste; e a dos canários é voar. Mesmo sobre os casarões do Catete o céu às vezes é azul, e o sol acontece ser louro. Uns dizem que na verdade esse céu azul não pertence ao Catete e sim ao Flamengo a - população do Catete apenas o poderia olhar de empréstimo. Outros afirmam que o sol louro é da circunscrição de Santa Teresa e da paróquia de Copacabana; nós, medíocres e amargos homens do Catete, também o usufruiríamos indebitamente. Não creio em nada disso. A mesma injúria assacaram contra Niterói ("Niterói, Niterói, como és formosa", suspirou um poeta do século passado, que foi o dos suspiros) declarando que Niterói não tem lua própria, e a que ali é visível é de propriedade do Rio. Não, em nada disso creio. Em minhas andanças e paranças já andei e parei em Niterói, onde residi na Rua Lopes Trovão, e recitava habitualmente com muita desgosto de uma senhorita vizinha:

“Caramuru, Caramuru, filho do fogo, mãe da Rua Lopes Trovão!"

Já não me lembro quem me ensinou esses versinhos, aliás mimosos. Ainda hoje costumo repeti-los quando de minhas pequenas viagens de cabotagem, jogando miolo de pão misto às pobres gaivotas.

Ora, aconteceu que uma noite, ou, mais propriamente, uma madrugada, a mãe das moças de olhos azuis achou que aquilo era demais. Cá estou prevendo o leitor a perguntar que “aquilo" é esse, que era demais. Explicarei que Marina e Dorinha haviam chegado em casa um pouco tontas, em alegre e promíscua baratinha. Certamente nada acontecera de excessivamente grave - mas o coração das mães é aflito e severo. Aquela noite nenhum dos hóspedes dormiu: houve um relativo escândalo e muitas

No dia seguinte pela manhã aconteceu que Marina estava falando ao telefone com voz muito doce e dona Rosalina (a mãe) chegou devagarinho por detrás e ouviu tropos que taisi

- Pois é... a velha é muita cacete. Não, não liga a isso não. É cretinice da velha, mas a gente tapela. Olha, nós hoje vamos ao dentista às 5 horas. É...

“A velha... “ Essa expressão mal-azada foi o princípio da tormenta. A conversa telefônica foi interrompida da maneira pela qual um elefante interromperia a palestra amorosa de dois colibris na relva. Verdades muito `duras foram proferidas em voz muito alta. A “velha" vociferava que aquilo era uma vergonha e preferia matar aquelas duas pestes a continuar aquele absurdo. “Maldita hora - exclamou - em que teu pai foi-se embora." Assim estavam as coisas quando Dorinha apareceu no corredor -- e foi colhida ou colidida em cheio pela tormenta. Houve ligeira relação partida de Marina, assim articulada:

- E a senhora também! Pensa que estou disposta a viver ouvindo desaforos? A senhora precisa deixar de ser...

Depois do verbo “ser" veio uma palavra que elevou dona Rasalina ao êxtase da fúria. As moças foram empolgadas em um redemoinho de tapas e pontapés escada abaixo, ao mesmo tempo que dona Rosalina berrava:

- Fora! Para fora daqui, todas duas!

("Todas duas" é um galicismo, conforme algum tempo depois observou um leitor da Gramática Expositiva Superior de Eduardo Carlos Pereira, residente naquela pensão, em palestra com alguns amigos.)

Outras palavras foram gritadas em tão puro e rude vernáculo que tentarei traduzi-las assim:

- Passem já! Vão fazer isso assim assim, vão para o diabo que as carregue suas isso assim assim Não ponham mais os pés em minha casa..

(O leitor inteligente substituirá as expressões “isso assim assim" pelos termos convenientes; a leitora inteligente não deve substituir coisa alguma para não ficar com vergonha.)

As moças desceram até o quarto sob intensa fuzilaria de raiva maternal, arrumaram chorando e tremendo uma valise e se viram empurradas até a porta da rua. Nessa porta dona Rosalina fez um comício que, mesmo contando os discursos do Sr. Maurício de Lacerda na Primeira

e República e os piores artigos dos falecidos senhores Mário Rodrigues e casa Antônio Torres produzidos sob o mesmo regime, foi das coisas mais lentas que já se disseram em público neste país. O café da esquina se esvaziou; automóveis, caminhões e um grande carro da Limpeza Pública estacionaram na estreita rua. As duas mocinhas, baixando as louras cabeças choravam humildemente.

Gente muito misturada, etc. Ë assim que os habitantes dos bairros menos precários e instáveis costumam falar mal de nosso Catete. Mas uma coisa ninguém pode negar: nós, do Catete, somos verdadeiros gentlemeti. O cavalheirismo do bairro se manifestou naquele instante de maneira esplendente quando a senhora dona Rosalina deu por encerrado, com um ríspido palavrão, o seu comício.

Em face daquelas mocinhas expulsas do lar e que soluçavam com amargura houve um belo, movimento de solidariedade. Um cavalheiro o precursor - aproximou-se de Marina e sugeriu que em sua pensão, na Rua Buarque de Macedo, havia dois quartos vagos, e que elas não teriam de pensar no pagamento da quinzena. Um segundo a esse tempo sitiava Dorinha, propondo chamar um táxi e levá-la para seu apartamento, onde ela descansaria, precisava :descansar, estava muito nervosa. A idéia do táxi revoltou alguns presentes, que ofereceram bons carros particulares.

De todos os lados apareceram os mais bondosos homens - funcionários, militares, estudantes, médicos, bacharéis, engenheiros-sanitários, jornalistas, comerciários, sanitaristas e atletas - fazendo os mais tocantes oferecimentos.

Um bacharel pela Faculdade de Niterói (então denominada “a Teixeirinha" ), que morava na própria pensão de dona Rosalina e que havia três meses não podia pagar o quarto, ofereceu-se, não obstante, para levar os dois canários até São Paulo, onde pretendia possuir um palacete. Ouvindo isso, um estudante de medicina que se sustentava a médias no Lamas, tomou coragem e propôs conduzi-las para o Uruguai. Seria difícil averiguar por que ele escolheu o Uruguai; naturalmente era um rapaz pobre, com o inevitável complexo de inferioridade: ao pensar em estrangeiro não tinha coragem de pensar em país maior ou mais distante.

Em certo momento um caixeirinho do armazém disse que as moças poderiam ir morar com sua prima, em Botafogo. Essa idéia brilhante de oferecer uma proteção feminina venceu em toda a linha. Um jovem oficial de gabinete do Ministro da Agricultura sugeriu que elas fossem para casa de sua irmã. Um doutorando indicou a residência de sua irmã casada, e um tenente culminou com um gesto largo ofertando-lhes a proteção de sua própria mãe, dele. A luta chegou a tal ponto que um bancário, intrépido, ofereceu três mães, à escolha. Em alguns minutos as felizes mocinhas tinham a sua disposição cerca de quinze primas, vinte três irmãs solteiras, quatro tias muito religiosas, quarenta e uma irmãs e oitenta e três mães.

O mais comovente era ver como todos aqueles bons homens procuravam passar a mão pelas cabeças das mocinhas, e lhes dirigiam as palavras cheias de ternura e bondade cristã. Trêmulas e nervosas, Marina e rinha hesitavam. De qualquer modo ã situação havia de ser resolvida.

O cavaleiro que tinha conseguido parar o carro em local mais estratégico começou a empurrar docemente as moças para dentro dele, entre alguns protestos da assistência. Vários outros choferes pretenderam inutilmente valer seus direitos - e até o motorista da Limpeza Pública quis à viva força conduzi-las para a boléia do grande caminhão coletor de lixo. Foi então que, subitamente, dona Rosalina irrompeu de novo escada abaixo; desceu feito uma fúria, abriu caminho na massa compacta e agarrou as filhas pelos braços, gritando

- Passem já para dentro! Já para dentro, suas desavergonhadas! Eis o motivo pelo qual eu sempre digo não há nada, neste mundo, como o coração de mãe.

Julho, 1938

NAZINHA

No meio da noite comum do jornal um colega de redação perguntou-me:

- Quinze anos - é menina ou senhorita?

Estava redigindo uma nota social e me propunha esse problema simples.

- Senhorita.

Ele ficou meio em dúvida e eu argumentei:

- Põe senhorita. Mocinha de quinze anos fica toda contente quando o jornal chama de senhorita...

Mas ele explicou:

- Essa, coitada, não vai ficar contente. É um falecimento...

E pôs “senhorita". E continuou a noite comum de jornal" Nem sei explicar por que pensei nisso no meu caminho de sempre, depois do trabalho, na rua vazia, de madrugada. Menina ou senhorita? Senti de repente uma pena gratuita daquela mocinha que morrera. Nem me dera ao trabalho de perguntar seu nome. Entretanto ali estava comovido... Oh!, todo Senhor, o Diabo carregue as meninas e senhoritas, e que elas morram aos quinze anos, se julgarem conveniente! Pensei vagamente assim, mas

a lembrança daquele diálogo perdido na rotina do serviço de redação Ag insistia em me comover. Senti simpatia pelo meu companheiro de trabalho por causa de sua expressão

- Essa, coitada... Seu

Bom sujeito, o Viana. E fiquei imaginando que no dia seguinte poderia ler no jornal o nome da mocinha e de seus pais. E que talvez um dia, por acaso, eu conhecesse esses pais. Ele seria um senhor de uns quarenta e cinco anos, moreno, bigodes mal cuidados, a cara magra, os cabelos grisalhos. Ela seria uma senhora de quarenta e um anos, ou talvez apenas trinta e oito anos, vagamente loura, os olhos parados, a cara triste, talvez um pouco gorda, de luto, muito religiosa, meio espírita depois da morte da filha. E então eu lhes contaria que me lembrava bem dessa morte, e contaria a conversa da redação - mentindo talvez um pouco, inventando uma conversa mais comovida, para ser delicado. E eles chamariam a outra irmã, uma garota de seis ou sete anos, os olhos claros, e lhe diriam que fosse lá dentro buscar os retratos de Iná poderia ser Iná, talvez com o apelido de Nazinha, o nome da filha morta. E viriam dois retratos um aos treze anos, na janela da casa, rindo; outro aos nove anos, com a irmãzinha ao colo, muito séria. E então a mãe diria que só tinham aqueles dois retratos - que pena! - e que gostava mais daquele dos nove anos

- Não é, Alfredo? Está mais com o jeitinho dela...

O Sr. Alfredo concordaria mudamente e eu me sentiria ali inútil , sem saber o que dizer, e iria embora. E talvez, depois que eu saísse, a mulher dissesse ao marido

- Parece ser boa pessoa...

E isso não teria importância nenhuma, nem me faria ficar melhor nem pior do que sou. E nada disso acontecerá. Mas pensei em tudo isso andando na rua deserta e subindo as escadas para o meu quarto. E hoje, depois de tantos dias, senti vontade de escrever isso, talvez na vaga esperança de que o Sr. Alfredo - esse homem qualquer que perdeu uma filha e que, não sei por que, eu penso que se chama Sr. Alfredo - leia o que estou escrevendo.

“Sr. Alfredo. O Sr. e sua senhora..."

Não, não vale a pena escrever aqui um bilhete ao Sr. Alfredo. Vai nau: ver que a mocinha era órfã de pai, e eu estarei tentando consolar um Sr. Alfredo que nem existe, nem com esse nome, nem com nenhum Mar outro. Vai ver que a mocinha era doente, talvez aleijada de nascença, e que sua morte foi, no dizer de sua própria mãe, “um descanso, coitada, para ela e para os outros". Oh, o Diabo carregue as meninas e senhoritas, de r e que elas morram, morram às dúzias, às grosas, aos milhões! Morram em todas as pálidas Nazinhas, morram, morram, morram, e não me amolem, pelo amor de Deus!

Nazinha... Por que inventei para a moça esse nome de Nazinha? Agora eu a veja nitidamente e, não sei por que, a imagino uns vinte e três dias antes de morrer, magrinha, os olhos claros, os cabelos castanhos-claros, vestida de preto como se estivesse de luto antecipado por si mesma. Seus lábios são pálidos, e os dentes de cima um pouco salientes deixam a boca semi-aberta, e ela tem um ar tímido, dentro de seu vestido preto, com melas de seda preta, sapatos pretos, um :ar tímido de quem estivesse pedindo uma esmola, a esmola de viver.

Nazinha... Reparo em seus sapatos pretos de salto alto (sapatos de moça, de senhorita, não de menina), e imagino que eles foram comprados pela mãe, que primeiro levou outro par que não servia porque estava apertando um pouco, e depois foi na loja trocar. E tudo isso me move, essa simples história dos sapatos de Nazinha, desses sapatos com que ela foi enterrada. Pobres sapatos, pobre Nazinha. Pensemos em outra coisa.

Agosto, 1942

OS MORTOS DE MANAUS

Febre, tifóide, 6; difteria, 2; coqueluche, 2; sarampo, 1... lia automaticamente um folheto jogado sobre a mesa da redação.

Febre tifóide, 6; difteria, 2; coqueluche, 2... Pensei num pequeno grupo de engraxates que quase toda noite se reúne na esquina da Avenida São João e Anhangabaú e canta sambas, fazendo a marcação com as escovas e as latas de graxa. São uns quatro ou cinco pretos que cantam assim pela madrugada, fazendo de seus instrumentos de trabalho instrumentos de música. Mas que poderia escrever sobre eles? Pensei também numa fita de cinema, num livro, numa determinada pessoa. Os assuntos passavam pela cabeça e iam-se embora sem querer ficar no papel. Febre tifóide, 6; difteria, 2; coqueluche, 2; sarampo, 1. São os mortos de Manaus. Apanhei o folheto e vi que era o Boletim Estatístico do Amazonas. Uma nota de estatística demógrafo-sanitária; as pessoas que faleceram em Manaus durante o primeiro trimestre do corrente ano. Larguei o folheto e continuei a procurar assunto.

Aquela notícia dos mortos de Manaus me fez lembrar um poema de Mário de Andrade sobre o seringueiro; Mário de Andrade me fez pensar em uma outra pessoa que também vi várias vezes no bar da Glória e essa outra pessoa me fez pensar em uma tarde de chuva; isso me lembrou a necessidade de comprar um chapéu, o chapéu me fez pensar no lugar onde o deixei e, logo depois, numa canção negra cantada por Marian Anderson: “Eu tenho sapatos, tu tens sapatos... “ Nessa altura a preocupação de encontrar um assunto fez voltar meu pensamento para os engraxates da Avenida São João; mas logo rejeitei essa idéia.

E na minha frente continuava o folheto sobre a mesa: Febre tifóide, 6; difteria, 2; coqueluche, 2... Sim, eu voltava aos mortos de Manaus. Ou melhor, os mortos de Manaus voltavam a mim, rígidos, contados pela estatística, transformados apenas em números e nomes de doenças. Ao todo 428 pessoas mortas em Manaus durante o primeiro trimestre do ano de 1940. Que doença matou mais gente? Senti curiosidade de saber isso. O número mais alto que encontrei foi 73; diarréia e enterite. Com certeza na maior parte crianças. Morrem muitas crianças dessas coisas de intestinos no Brasil. Dizem os médicos que é por causa da alimentação pouca ou errada, pobreza ou ignorância das mães. Eis uma coisa que não chega a me dar pena porque me irrita: o número de crianças que morre no Brasil.

Lembro-me que certa vez juntei uma porção de artigos médicos sobre o assunto e escrevi uma crônica a respeito. Mas já nem sei exatamente o que os médicos diziam. O que me irrita é o trabalho penoso das mulheres, o sacrifício inútil de dar vida a tantas crianças que morrem logo. Agora me lembro de um trecho da tal crônica: eu dizia que a indústria nacional que nunca foi protegida é a indústria humana, de fazer gente. Preferimos importar o produto em vez de melhorar a fabricação dele aqui. Não se toma providência para aproveitar o produto nem para que ele seja lançado em boas condições no mercado. A lei só cuida de que ele não deixe de ser fabricado. Fabricação de anjinhos em grande escala! Que morram aos montes as crianças mas que nasçam aos montões! É brutal.

Mas afinal seriam mesmo crianças, na maior parte, aquelas 73 pessoas? Nem disso tenho certeza. Vamos ver qual é a outra doença que mata mais gente. Passo os olhos pela lista. É impaludismo 60. Depois, tuberculose, 51. Depois nefrite, 32. Noto que houve dois suicidas e dois assassinados. E 19 mortos por “debilidade congênita". É a tal fabricação a grosso de gente. Fico pensando nesses débeis congênitos de Manaus. Tenho o desejo cruel de assistir a um filme em que os visse morrer: um filme feito em janeiro, fevereiro e março de 1940 em Manaus. Muito calor, chuvas. 19 crianças imobilizando seus corpinhos magros nos bairros pobres. Vejo esses corpinhos que não possuem força para crescer, para viver: vejo esses pequeninos olhos que ficam parados. 19 enterros “debilidade congênita". Se nos cinemas aparecessem uns complementos nacionais feitos assim, cruelmente, o povo que à noite vai aos cinemas se divertir ficaria horrorizado e amargurado. Que pensamento de mau gosto!

Penso nesses 60 mortos de impaludismo, nesses 51 mortas de tuberculose e tenho uma visão de seus corpos magros, enfim cansados de tremer, enfim cansados de tossir, sendo levados para o cemitério em dias de chuva, um após o outro. Sem febre mais frios, frios, amarelados, brancos, míseros corpos de tuberculosos, de impaludados.

Lepra, 18; câncer e outros tumores malignos, 10; tumores não malignos; 2. Esse negócio de medicina tem lá os seus humorismos que estranhos tumores são esses não malignos porém assassinos! Broncopneumonia, 24; doenças do fígado e das vias biliares, 24; disenteria bacilar, 5; doenças do parto, 5; gripe, 6; sífilis, 3; apendicite, 1... A lista é grande. Das 428 pessoas falecidas 235 eram do sexo masculino e 193 do sexo feminino. Ainda bem que os homens morrem mais 235 homens mortos, 193 mulheres mortas no primeiro trimestre de 1940 em Manaus.

De um modo geral não há nisso nada demais está visto que as pessoas têm mesmo de morrer. Que morram. Se a gente começa a pensar muito nessas coisas, passa a vida não pensando em mais nada. Então por que esses mortos de Manaus vêm se instalar na minha mesa, sub-repticiamente, esses mortos de Manaus sem nomes, numerados de acordo com suas doenças, na última página de um boletim de estatística? Enquanto eu procurava assunto e ouvia o samba dos engraxates e via o bar da Glória, e pensava em comprar um chapéu, esses mortos de Manaus me espreitavam certamente, esses 428 mortos absurdos de uma distante Manaus, esses impiedosos desconhecidos mortos me olhavam e expunham no boletim suas mazelas fatais e sabiam que eu não lhes poderia fugir.

Viajaram longamente no seio desse boletim, cada um com o nome de sua doença - o nome de sua morte - pregado na testa; esperaram meses até que eu os visse; o acaso os trouxe para cima de minha mesa; e eles se postaram ali, inflexível, reclamando atenção, anônimos, frios, mas impressionantes e duros.

Eu não tenho nada a ver com os mortos de Manaus! Tu nada tens a ver com os mortos de Manaus! Não importa: os mortos de Manaus estão mortos e existem mortos, devidamente registrados, com suas doenças expostas, impressos em boletim, contados e catalogados! Os mortos de Manaus existem: são 428 mortos que morreram em janeiro, que morreram em fevereiro, que morreram em março do ano de 1940.

Eles existem, eles não estão apenas jogados sobre a minha mesa, mas dentro de mim, mortos, peremptórios, em número de 428. Há dois que morreram por causas “não especificadas", mas nem por isso estão menos mortos que os outros, certamente. Os mortos de Manaus! Eles estão jogados sobre a mesa, e a mesa é vasta e fria como a tristeza do mundo, e eu me debruço, e eles projetam sobre minha alma suas 428 sombras acusativas. Sim, eu percebo que estão me acusando de qualquer coisa. Um deles - talvez um daqueles amargos e cínicos assassinados ou, espantosamente, apenas uma criança congenitamente débil - um deles não está tão grave como os outros e ri para mim de modo tranqüilo mas terrível. E murmura:

- Pobre indivíduo, nós aqui te estamos a servir de assunto, e nós o sabemos. A nossa custa escreves uma coisa qualquer e ganhas em troca uma cédula. Talvez a nossa lembrança te atormente um pouco, mas sairás para a rua com esta cédula, e com ela te comprarás cigarros ou chopes, com ela te movimentarás na tua cidade, na tua mesquinha vida de todo dia. E o rumor dessa vida, e o mofino prazer que à nossa custa podes comprar te ajudará a esquecer a nossa ridícula morte!

Assim fala um deles, mas sem muita amargura. São 428, e agora todos guardam silêncio. Mas esse silêncio de 428 mortos de verão em Manaus é tão pesado e tenso que eu percebo que acima desses intranqüilos ruídos do tráfego das ruas da cidade por onde daqui a pouco andarei, acima de algumas palavras que me disserem, ou de ternura, ou de aborrecimento, acima dos diurnos ou noturnos sons da vida, e do samba dos engraxates, e das músicas dos rádios do café onde entrarei, e das palavras de estranhos, perdidas nas esquinas, e do telefone e de minha própria voz, acima estará esse silêncio pesado. Estará sobre tudo como pesada nuvem pardo-escura tapando o céu de horizonte a horizonte, grossa, opressora, transformando o sol em um pesado mormaço. Os sons e as vozes da vida adquirem um eco sob essa tampa de nuvem grossa, pois essa nuvem é morta e está sobre todas as coisas. Arredai, mortos de Manaus! Seja o que for que tiverdes a dizer, tudo o que me disserdes será tremendo, mas inútil. Eu me sentia em vossa frente inquieto e piedoso, mas sinto que não quereis minha piedade: os vossos olhos, os vossos 428 pares de olhos foscos me olham imóveis, acusadores, obstinados. Pois bem! A mais débil de todas as brisas do mundo, a mais tímida aragem da vida dentro em pouco vos afastará, pesada nuvem de mortos! Sereis varridos como por encanto para longe de minha vida e de minha absurda aflição. A força da vida - sabei, ó mortos - a força da vida mais mesquinha é um milagre de todo dia. os, Eu não tenho culpa nenhuma, e nada tenho a ver conosco. Arredai, do arredai. Eu não tenho culpa de nada, eu não tenho culpa nenhuma!

Setembro, 1934

COM A FEB NA ITÁLIA

Um camponês velho deu as informações ao sargento Silvana Martinelli, 10 anos de idade.

A menina estava quase inteiramente nua, porque cinco ou seis estilhaços, de uma granada alemã a haviam atingido em várias partes do corpo. Os médicos e os enfermeiros, acostumados a cuidar rudes corpos de homens, inclinavam-se sob a lâmpada para extrair os pedaços de aço que haviam dilacerado aquele corpo branco e delicado como um lírio - agora marcado de sangue. A cabeça de Silvana descansava de lado, entre cobertores. A explosão estúpida poupara aquela pequena cabeça castanha, aquele perfil suave e firme que Da Vinci amaria desenhar. Lábios cercados, sem uma palavra ou um gemido, ela apenas tremia um pouco quando lhe tocavam num ferimento contraía quase imperceptivelmente os músculos da face. Mas tinha os olhos abertos - e quando sentiu na minha sombra ergueu-os um pouco. Nos seus olhos eu não vi essa expressão cachorro batido dos estropiados, nem essa luz de dor e raiva dos homens colhidos no calor do combate, nem essa impaciência dolorosa de tantos feridos, ou o desespero dos que acham que vão morrer. Ela me olhou quietamente. A dor contraía-lhe, num pequeno tremor, as pálpebras, como se a luz lhe ferisse um pouco os olhos. Ajeitei-lhe a manta sobre a cabeça, protegendo-a da luz, e ela voltou a me olhar daquele jeito quieto e firme de menina correta.

Deus, que está no Céu - se é que, depois de tantos desgovernos cruéis e tanta criminosa desídia, ninguém o pôs para fora de lá, ou Vós mesmo, Senhor, não vos pejais de estar aí quando Vossos filhos andam neste inferno! - Deus sabe que tenho visto alguns sofrimentos de crianças e mulheres. A fome dessas meninas da Itália que mendigam na entrada dos acampamentos, a humilhação dessas mulheres que diante dos soldados trocam qualquer dignidade por um naco de chocolate - nem isso, nem o servilismo triste mais que tudo, dos homens que precisam levar pão à sua gente - nada pode estragar a minha confortável guerra de correspondente. Vai-se tocando, vai-se a gente acostumando no ramerrão da guerra; é um ramerrão como qualquer outro e tudo entra nesse ramerrão - a dor, a morte, o medo, o disco de Lili Marlene junto de uma lareira que estala, a lama, o vinho, a cama-rolo, a brutalidade, a ajuda, a ganância dos aproveitadores, o heroísmo, as cansadas pilhérias - mil coisas no acampamento e na frente, em sucessão monótona. Esse corneteiro que o frio da madrugada desafina não me estraga a lembrança de antigos quartéis de ilusões, com alvoradas de violino - Senhor, eu juro, sou uma criatura rica de felicidades meigas, sou muito rico, muito rico, ninguém nunca me amargará demais. E às vezes um homem recusa comover-se: meninas da Toscana, eu vi vossas irmãzinhas do Ceará, barrigudinhas, de olhos febris, desidratadas, pequenos trapos de poeira humana que o vento da seca ia a tocar pelas estradas. Sim, tenho visto alguma coisa e também há coisas que homens que viram me contam: a ruindade fria dos que exploram e oprimem e proíbem pensar, e proíbem comer, e até o sentimento mais puro torcem e estragam, as vaidades monstruosas que são massacres lentos e frios de outros seres - sim, por mais distraído que seja um repórter, ele sempre em alguma arte em que anda, vê alguma

Muitas vezes não conta. Há 13 anos trabalho neste ramo - e muitas vezes não conto. Mas conto a história sem enredo dessa menina ferida. Não sei que fim levou e se morreu ou está viva, mas vejo seu fino corpo branco e seus olhos esverdeados e quietos. Não me interessa que tenha sido inimigo o canhão que a feriu. Na guerra, de lado a lado, é impossível, até um certo ponto, evitar essas coisas. Mas penso nos homens que começaram esta guerra e nos que permitiram que eles começassem. Agora é tocar a guerra - e quem quer que possa fazer qualquer coisa para tocar a guerra mais depressa, para aumentar o número de bombas dos aviões e tiros das metralhadoras, para apressar a destruição, para aumentar aos montes a colheita de mortes - será um patife se não ajudar. É preciso acabar com isso, e isso só se acaba a ferro e fogo, com esforço e sacrifícios de todos, e quem pode mais deve fazer muito mais, e não cobrar o sacrifício do pobre e se enfeitar com as glórias fáceis. E preciso, acabar com isso, e acabar com os homens que começaram isso e com tudo o que causa isso - o sistema idiota e bárbaro de vida social onde um grupo de privilegiados começa a matar quando não tem outro meio de roubar. ;

Pelo corpo inocente, pelos olhos inocentes da menina Silvana (sem importância nenhuma no oceano de crueldades e injustiças), pelo corpo inocente, pelos olhos inocentes da menina Silvana (mas ó hienas, ó porcos, de voracidade monstruosa, e vós também, águias pançudas e urubus, ó altos poderosos de conversa fria ou voz frenética, que coisa mais sagrada sois ou conheceis que essa quieta menina camponesa?), pelo corpo inocente, pelos olhos inocentes da menina Silvana (ó negociantes que roubais na carne, quanto valem esses pedaços estraçalhados?) - por esse pequeno ser simples, essa pequena coisa chamada uma pessoa humana, é preciso acabar com isso, é preciso acabar para sempre, de uma vez por todas.

Fevereiro, 1945

CRISTO MORTO

- Depois de uns vinte minutos você vai ver na frente, à esquerda, um morro com uma casinha branca, isolada, bem no cimo. Ali você sai da estrada e pega a mulateira que tem à sua esquerda. Dobre logo antes de uma capelinha arrebentada. Tome cuidado com o carro, porque ali o campo está minado.

Ouvindo essas indicações, saí pensando comigo mesmo que “uma capelinha arrebentada" é uma das indicações mais vagas que se pode dar a um viajante nesta região da Itália. É costume plantar igrejas no alto dos montes. Quando vem a guerra, essas igrejas são freqüentemente usadas como Postos de Observação, e um P.O. é sempre um alvo freqüentado pelas granadas da Artilharia.

Há tempos me levaram para ver um milagre: a Capela de Ronchidos, ou Ronchidosso, perto de Gaggio Montano, a 1.045 metros de altitude. Essa capela era um P.O. alemão que devassava incrivelmente as nossas linhas. Os americanos da 10ª Divisão de Montanha a ocuparam - mas antes disso a Capela recebeu fortes chacoalhadas de 105. Ficou completamente destruída, mas a santa foi encontrada intacta, com uma granada aos pés, uma granada que não explodira.

Mas depois desse milagre, vi um não-milagre que me pareceu mais impressionante. Uma granada, não sei se nossa ou “deles", atingira uma capelinha poucos quilômetros à direita do Monte Castelo, e um pouco mais ao norte. Apenas duas paredes ficaram de pé: o teto e as outras paredes ruíram. Havia uma tela com uma imagem de uma santa que não identifiquei: e no fundo havia uma grande cruz de madeira onde estava pregado um Cristo em tamanho natural - refiro-me ao tamanho de Cristo feito homem, naturalmente.

A cruz, pintada de preto, não parecia ter sido atingida. Mas o Cristo, de massa cor de carne, fora decapitado por um estilhaço. A mão esquerda da imagem despregara-se do braço da cruz, e o braço caíra ao longo do corpo, que tombou para o lado direito. A mão direita continuava, entretanto, pregada, e os pés também. E aquele corpo sem cabeça, pendurado a uma só mão, com os joelhos curvados, parecia querer cair a qualquer momento sobre o monte de escombros. Entre as pedras e os tijolos alguém plantara, como legenda do quadro, um cartaz simples “Perigo - Minas".

E então me ocorreu que não há minas somente para a imprudência das pés senão também da cabeça. Não basta andar com todo cuidado é preciso pensar, e (ainda mais aflitivo) é preciso sentir com todo cuidado. Lembrei-me de um verso de um poema que um amigo fez há tempos “Vou soltar minha tristeza no pasto da solidão". Não se deve soltar: o pasto da solidão é cheio de minas.

Tudo isso podem ser idéias à-toa, mas aquele Cristo decapitado depois de crucificado me pareceu mais cristão que a Madona intocada sorrindo com a granada aos pés, entre as ruínas de sua capela. Aquele pobre Cristo de massa, sem cabeça, pendendo para um só lado da cruz, me pareceu mais irmão dos homens, na sua postura dolorosa e ridícula, igual a qualquer outro morto de guerra, irmão desses cadáveres de homens arrebentados que tenho visto, e que deixam de ser homens, deixam de ser amigos ou inimigos para ser pobres bichinhos mortos, encolhidos e truncados, vagamente infantis, como bonecos destruídos.

O boneco de Deus estava ali. Perdera não apenas a cabeça, ainda mais. Perdera até a majestade que costuma ter o Cristo na Sua cruz, olhando-nos do alto do Seu martírio, dominando-nos do alto de Sua dor. Não dominava mais nada. Era um pobre boneco arrebentado e mal seguro, numa postura desgraçada e grotesca. Era um morto da guerra.

E ai dos mortos! Que faremos com os mortos? Podem rezar missas aos potes para que as almas deles se salvem, mas eles não querem isso. Eles querem saber de nós - eles nos vigiam. Eles vigiam o nosso reino da terra; foi por esse reino que eles morreram. Estão espantados : querem saber por que morreram, para que morreram. Eles morreram muito jovens, quando ainda queriam viver mais; não gostaram da própria morte, por isso. não gostaram da guerra.

Enquanto um homem for dono deste campo e mais daquele campo, e outro homem se curvar, jornada após jornada, sobre a terra alheia ou alugada, e não tiver de seu nem o chão onde vai cair morto - esperem a guerra. Ela explodirá - enquanto não explodir estará lavrando surda. O homem rico lutará contra outro menos rico que também quer ficar mais rico, ou não quer ficar ainda menos rico; e o homem pobre lutará por ele, ou contra ele. Lutará para não perder o pouco que tem, ou lutará porque não tem nada a perder. De qualquer modo haverá guerra - e os bonecos serão outra vez arrebentados e estripados.

E os homens subirão até as igrejas, não para ver a Deus, mas para ver os outros homens que eles precisam matar. E o Cristo de massa perderá a cabeça outra vez; e não perderá grande coisa, porque o Cristo-Deus, o Cristo-Rei, esse já a perdeu há muito tempo.

Abril, 1945

UM PÉ DE MILHO

Muitos homens, e até senhoras, já receberam a visita do Diabo, e conversaram com ele de um modo elegante e paradoxal. Centenas de escritores sem assunto inventaram uma palestra com o Diabo. Quanto a mim, o caso é diferente. Ele não entrou subitamente em meu quarto, não apareceu pelo buraco da fechadura, nem sob a luz vermelha do abajur. Passou um dia inteiro comigo. Descemos juntos o elevador, andamos pelas ruas, trabalhamos e comemos juntos.

A princípio confesso que estava um pouco inquieto. Quando fui comprar cigarros, receei que ele dirigisse algum galanteio baixo à moça da tabacaria. É uma senhorinha de olhos de garapa e cabelos castanhos muito simples, que eu conheço e me conhece, embora a gente não se cumprimente. Mas o Diabo se portou honestamente. O dia toda - era um sábado - correu sem novidade. Ele esteve ao meu lado na mesa de trabalho, no restaurante, no engraxate, no barbeiro. Eu lhe paguei o cafezinho; ele me pagou o bonde.

À tarde, eu já não o chamava de Belzebu, mas apenas de Bebu, e ele me chamava de Rubem. Nossa intimidade caminhava rapidamente, mesmo sem a gente esperar. Quando um cego nos pediu esmola, dei duzentos réis. É meu hábito, sempre dou duzentos réis. Ele deu uma prata de dois mil-réis, não sei se por veneta ou porque não tinha mais miúdo. Conversamos pouco; não havia assunto.