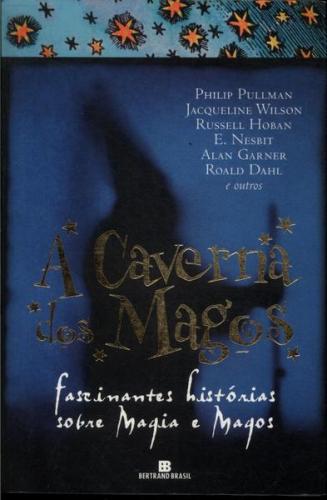

Biblio "SEBO"

Fascinantes Histórias sobre Magia e Magos

SUMÁRIO

O Mundo da Magia, por Peter Haining

O Professor de Lara e o Encantamento de Dois Centavos, de E. Nesbit

Escola para o Extraordinário, de Manly Wade Wellman

O Diretor Demônio, de Gillian Cross

Bandos de Fantasmas, de Humphrey Carpenter

Grimnir e a Alteradora de Formas, de Alan Garner

O Misterioso Oliver, de Russell Hoban

Os Guardiães do Descobridor, de Joan Aiken

Os Endiabrados, de William Harvej

A Magia de Voar, de Jacqueline Wilson

O Enigma Chinês, de John Wyndham

O Desejo, de Roald Dahl

O Menino Invisível, de Ray Bradbury

Meu Nome é Dolly, de William E Nolan

Algo para Ler, de Philip Pullman

O Centésimo Sonho de Carol Oneir, de Diana Wynne Jones

O MUNDO DA MAGIA

Se um dia você for à pequena aldeia de Cader Idris, em Corris, no vale das grandes montanhas Welsh, encontrará a entrada de algumas cavernas enormes, conhecidas como Labirinto do Rei Arthur. Em seu interior, está sentado um menino mago chamado Myrddin, popularmente conhecido como Merlin, que uma vez profetizou a chegada do guerreiro rei Arthur e previu a batalha entre um dragão branco e um dragão vermelho pelo futuro da nação galesa. O menino, de aparência inteligente e cabelo louro, em sua túnica de tecido de saco, não é real, claro, e sim um modelo aparentemente vivo de um dos muitos magos que, durante gerações, praticaram a sua antiga arte da magia.

Porque, acredite, os magos são reais e não apenas personagens imaginários das mentes de contadores de histórias como T. H. White, J. R. R. Tolkien e, mais recentemente, J. K. Rowling. Fato é que os magos têm estado por aí há séculos. Na Bíblia, no Capítulo 19 de Isaías, eles são chamados de "feiticeiros", e você pode encontrá-los também nos poemas de John Milton, que mencionam "magos com estrelas reluzentes... exalando doces odores", e na peça de Shakespeare A tempestade, apresentando o mago Próspero. Na maioria das vezes, são descritos como homens mais velhos: altos, com barba, cabelo ondulado, vestindo longos mantos decorados com símbolos místicos e segurando bastões mágicos. Também existem as mulheres feiticeiras, conhecidas como magas, e uma, muito famosa, é mencionada por Percy Shelley em seu livro de fantasia A bruxa de Atlas com as seguintes palavras: "Todos os dias aquela senhora maga sentava-se reservadamente, decifrando rolos de Venerável antigüidade." Não obstante, cada uma daquelas pessoas começou o aprendizado da magia quando ainda jovem, e não poucas, subseqüentemente, se tornaram o foco de mitos e de lendas, bem como de inspiração para contos. No passado, sempre se falava a respeito desses fazedores de magias em sussurros, numa mistura de temor e respeito; hoje, eles talvez sejam mais conhecidos como "magos".

Então, o que é um mago? Segundo os dicionários, são pessoas conhecedoras das artes ocultas e que praticam a magia e a feitiçaria. Também são sábios, podem ver o futuro e hipnotizar pessoas comuns. Foram instruídos na magia e nos encantamentos e usam uma linguagem característica, muito diferente das expressões comuns freqüentemente associadas à magia, como Abracadabra! e Abre-te, Sésamo! Os magos vivem em um mundo em que praticamente tudo é possível: conseguem alterar a própria aparência — uma habilidade conhecida como "mutação de forma"—, transfigurar todos os tipos de objetos inanimados e até se tornar invisíveis. Podem ver fantasmas, evocar poderes sobrenaturais e criar enorme felicidade ou pôr em prática uma terrível vingança. Mas os magos não são maus. Apesar de alguns deles terem cedido às tentações e feito mau uso desses poderes, não os usam necessariamente para infligir danos. Embora possam fazê-lo, ao lutar contra pessoas más e criaturas mortais ou quando envolvidos em batalhas contra as forças das trevas.

Um dos primeiros livros de contos sobre magos foi O mago desmascarado, escrito em 1652.

Ninguém sabe quem foi o seu autor, mas, acredita-se, pode muito bem ter sido um mago, considerando o conjunto de informações que o livro contém acerca da arte secreta. Ele até apresenta a lista de alguns magos sobre os quais se comentava que faziam magia em Londres naquela época. Havia o "homem astuto" em Bankside, um "mago peludo" em Pepper Alley e o "doutor Forman", com as suas "bochechas de gaita-de-foles" em Lambeth. Ainda mais intrigante eram a mãe Broughton, em Chick Lane, e o jovem mestre Oliver, que vivia em Turnbull Street. Ele, obviamente, foi um bom discípulo e aprendeu a arte da magia com mais rapidez do que a maioria. Embora pouco se saiba sobre Gliver além de seu nome, ele fez parte de uma tradição antiga e foi precursor de alguns jovens magos mencionados neste livro.

Infelizmente, embora o livro O mago desmascarado contenha a figura de um mago em atividade em seu círculo mágico, não apresenta um retrato do extraordinário mestre Oliver.

Entretanto, muito mais coisas são conhecidas sobre o menino mago Merlin, que cresceu para ser, provavelmente, o fazedor de magias mais famoso da história. Os fatos sobre a vida de Merlin são, é verdade, envoltos em mistério, mas acredita-se que ele tenha vivido no final do século VI. Comenta-se que foi um "menino sem pai", que cresceu em Carmarthen, estudando magia com um sábio famoso, Blaise de Brittany. Foi em Gales que Merlin começou a ganhar a reputação de profeta, quando vaticinou a chegada do rei Arthur. Ele também ofereceu orientação ao rei galés Gwrtheyrn, quando o monarca tentava construir um castelo em Dinas Emrys. Merlin disse que aquilo jamais se concretizaria devido a dois dragões, um branco e outro vermelho, que dormiam em um lago subterrâneo nas proximidades. Quando Gwrtheyrn ordenou que o lago fosse drenado, os dois dragões despertaram e começaram a lutar, até que o vermelho finalmente triunfou. Embora Gwrtheyrn ainda não fosse capaz de construir sua fortaleza, diz-se que aqueles acontecimentos foram o motivo pelo qual o dragão vermelho tornou-se o emblema nacional do País de Gales. Atualmente, Bryn Myrddin, a "Colina de Merlin", em Carmarthen comemora os dias da juventude do mago e há rumores de que aquele é o lugar em que ele ainda dorme, aprisionado, conta-se, por ter revelado alguns de seus segredos de magia. Segundo uma lenda local, os "lamentos fantasmagóricos" de Merlin podem ser ouvidos em noites escuras, tempestuosas, vindos das profundezas da colina.

Merlin também é associado à Cornualha, onde se estabeleceu anos após vaguear pelo país, tendo como único companheiro um porco selvagem. Ali, no castelo Tintagel, diz-se que o Merlin e seu discípulo, o jovem rei Arthur, encontram-se com a Senhora do Lago menino Arthur nasceu, destinado a ser um dos maiores reis ingleses, e Merlin usou a sua magia para se tornar um membro inestimável da corte e aliado dos famosos Cavaleiros da Távola Redonda. De acordo com outra lenda, o mago empregou seus poderes para transportar, desde seu lar original, na Irlanda, suas rochas gigantescas, que agora formam Stonehenge. Elas foram reunidas, voaram sobre o mar da Irlanda até a planície de Salisbury e, depois, foram ali organizadas segundo os planos de Merlin. As lembranças do grande mago são mantidas vivas em Tintagel por uma caverna sob o castelo no topo do despenhadeiro, conhecida como a "Caverna de Merlin", e também nas páginas do clássico romance de fantasiai espada na pedra, de T.H. White, que reconta a história da infância de Arthur e o papel do mago como seu tutor.

No norte da Inglaterra, em Alderley Edge, num íngreme despenhadeiro de arenito que se ergue da planície de Cheshire, pode-se encontrar um poço dos desejos que também é associado a Merlin. No poço, formado por uma fonte natural, há a seguinte inscrição:

Beba desta até se saciar,

Porque a vontade do mago Jaz a água jorrar.

Acredita-se que Merlin realizou uma de suas maiores proezas de magia naquele local, abrindo maciços portões ocultos na face da rocha para revelar uma imensa caverna. Lá dentro, o rei Arthur e seus cavaleiros estavam adormecidos, esperando o chamado, quando os ingleses mais uma vez necessitassem de sua coragem e bravura. Essa lenda foi utilizada no famoso romance A pedra encantada de Brisingamen, de Alan Garner, que contribuiu para este livro.

A Escócia também tem as suas histórias de magos. Em Selkirk, encontra-se a torre de Oakwood, o lar de Michael Scot, que, assim dizem, compilou um volume de feitiços e encantamentos conhecido como Livro de poder. Scot viveu nos primeiros anos do século XIII e aprendeu os segredos da magia em Paris.

Segundo a lenda, ele foi um astrólogo e vidente brilhante, com tamanho controle de magia, que uma vez voou para a França montado em um cavalo demoníaco. Acredita-se que o Livro de poder tenha sido sepultado com ele na abadia de Melrose. Mais próximo a nossa época, no século XVIII, outro escocês, Alexander Skene, foi para a Itália quando ainda era adolescente a fim de aprender tudo sobre como se tornar um mago.

Quando retornou a Aberdeen e viveu no local agora chamado de Skene House, seus poderes mágicos eram de tal ordem, que ele se tornou conhecido em toda a redondeza como "o mago proprietário de terras". Conta-se que ele jamais produziu uma sombra, nem mesmo sob a mais intensa luz do sol, e viajava a todos os lugares com quatro pássaros — um corvo, um falcão, uma pega e uma gralha — aos quais ele chamava de "meus duendes". Era hábil na elaboração de poções mágicas com ervas colhidas nos vales locais, empregando-as contra inúmeros fazedores de mal. Na comarca de Aberdeen, ainda hoje se repetem histórias sensacionais sobre o "mago proprietário de terras".

Outra narrativa popular escocesa famosa, "O aprendiz de feiticeiro", coletada por J. F. Campbell e publicada em seu livro Contos populares das montanhas da Escócia, em 1860, conta a história do filho de um jovem fazendeiro que foi treinado nos caminhos da magia por um feiticeiro, Fiachaire Gobha. O rapaz aprendeu a lançar encantamentos e também se tornou especialista em metamorfose", transformando-se em cachorro, touro, cavalo e até mesmo em um par de foles durante um estranho incidente. O que torna essa história particularmente interessante é a referência à Escola de Magia do Grande Mago que o velho freqüentou e para onde enviou seu jovem discípulo. Na história, há pouquíssima informação autêntica a respeito da escola, embora haja uma sugestão de que ela estivesse localizada na Itália e que talvez tenha sido o mesmo estabelecimento freqüentado por Alexander Skene. É mais provável que estivesse situada na Escócia, possivelmente em um canto remoto das montanhas ocidentais. De qualquer maneira, pode ser considerada a precursora da Escola Hogwarts de Feitiçaria e Magia, de Harry Potter, que também está localizada em um remoto castelo escocês.

Evidências a respeito de magos também podem ser encontradas em outros locais. Algumas vezes, eles parecem ter aterrorizado tanto as pessoas, que alguns tiveram o mesmo destino de Thomas Sche que, em 1596, foi queimado na estaca. Há referência a uma acusação, em 1751, sobre "uma grande multidão em Tring (Hertfordshire) que declarou vingança contra Osborne e sua esposa, acusando-os de mago e feiticeira", e, um século mais tarde, o autor, William Hone, em seu Every-day Book relata que, em julho de 1825, "um homem foi afogado, sob a acusação de ser mago em Wickham Skeith (Suffolk)". Outros escritores falam mais favoravelmente a respeito das atividades dos magos, incluindo Henry Mayhew em sua obra London Labour and the London Poor (1851-62), citando um homem: "Considero-me um mago, o que significa conjurador, astrólogo e leitor da sorte". Três famosos magos do século XIX também são mencionados em obras de ficção: Sir Walter Scott descreve "lorde Gifford, em sua estranha vestimenta de mago", em Marmion (1808); Gerald Dow, o mago nascido na Holanda, é mencionado por Nathaniel Hawthorne, praticando sua arte nos Estados Unidos em Tangkwood Tales (1853) e Rudyard Kipling refere-se, em Life's Handicap (1891), a "Juseen Daze, o mago que tem a cabeça do macaco falante".

Magos de todas as épocas também continuaram a aparecer na ficção moderna. Em 1900, a pequena Dorothy pôs-se a caminho para encontrar 0 mágico de Oz, na história de L. Frank Baum. Ela foi seguida, em 1938, pela obra de T. H. White, A espada na pedra, apresentando o menino Wart, a quem Merlin ensinou a estória do filho de um jovem fazendeiro que foi treinado nos caminhos da magia por um feiticeiro, Fiachaire Gobha. O rapaz aprendeu a lançar encantamentos e também se tornou especialista em "metamorfose", transformando-se em cachorro, ouro, cavalo e até mesmo em um par de foles durante um estranho incidente. O que torna essa história particularmente

interessante é a referência à Escola de Magia do Grande Mago que o velho freqüentou e para onde enviou seu jovem discípulo. Na história, há pouquíssima informação autêntica a respeito da escola, embora haja uma sugestão de que ela estivesse localizada na Itália e que talvez tenha sido o mesmo estabelecimento freqüentado por Alexander Skene. É mais provável que estivesse situada na Escócia, possivelmente em um canto remoto das montanhas ocidentais. De qualquer maneira, pode ser considerada a precursora da Escola Hogwarts de Feitiçaria e Magia, de Harry Potter, que também está localizada em um remoto castelo escocês.

Evidências a respeito de magos também podem ser encontradas em outros locais. Algumas vezes, eles parecem ter aterrorizado tanto as pessoas, que alguns tiveram o mesmo destino de Thomas Sche que, em 1596, foi queimado na estaca. Há referência a uma acusação, em 1751, sobre "uma grande multidão em Tring (Hertfordshire) que declarou vingança contra Osborne e sua esposa, acusando-os de mago e feiticeira", e, um século mais tarde, o autor, William Hone, em seu Every-day Book relata que, em julho de 1825, "um homem foi afogado, sob a acusação de ser mago em Wickham Skeith (Suffolk)". Outros escritores falam mais favoravelmente a respeito das atividades dos magos, incluindo Henry Mayhew em sua obra London Labour and the London Poor (1851-62), citando um homem: "Considero-me um mago, o que significa conjurador, astrólogo e leitor da sorte". Três famosos magos do século XIX também são mencionados nos caminhos da magia e que se metamorfoseou em diversos animais para aprender seus caminhos. Wart foi descrito como um ancestral espiritual de Harry Potter, uma opinião com a qual qualquer um que leia o livro provavelmente concordará. Merlin reapareceu em ThatHideous Strength por C. S. Lewis (194S). Em 1968, J. R. Tolkien apresentou outro personagem maravilhoso, o mago Gandalf, em 0 senhor dos anéis. Em suas pegadas, chegou, por J. K. Rowling, o jovem e versátil Harry Potter, aprendiz de mago na Hogwarts School, continuando a tradição de magia de fato e ficção que se comprovou tão fascinante aos leitores de todas as idades.

Espero, sinceramente, que as histórias que escolhi para este livro, acerca dessa tradição há muito existente — começando com "Professor de Lara e o encantamento de dois centavos", de E. Nesbit, a escritora da qual J. K. Rowling admitiu ter recebido enorme influência —, transportem você, leitor, ao mundo da magia onde qualquer coisa, e quero dizer qualquer coisa mesmo, é possível. E, assim espero, se a magia não for excessivamente poderosa, que lhe permitam retornar em segurança...

O PROFESSOR DE LARA E O ENCANTAMENTO

O professor Doloro de Lara — para chamá-lo por seu nome completo — é um profundo conhecedor de Magia (Branca) e da Arte Negra. Ele é bastante alto, tem aparência um pouco assustadora, olhos negros e boca indescritível, como a definem algumas pessoas que o conheceram. Ele também consegue alterar a própria aparência num piscar de olhos. Os anúncios do professor dizem que instruirá jovens alunos em seus próprios lares, sem custo adicional, e oferecem "períodos letivos especiais para escolas". Ele quase poderia ser um membro do staff da escola de Harry Potter, Hogwarts, o que não é de surpreender, pois desde criança J. K. Rowling foi muito influenciada pelos livros de E. Nesbit, autora que também escreveu sobre magos e magia e preferia assinar suas obras com apenas uma inicial. Nesta história, uma menina chamada Lucy deseja que o professor de Lara lhe forneça um encantamento para dar uma lição em Harry, seu irmão amedrontador. Mas a magia teve um resultado de certo modo inesperado, como você descobrirá...

Lucy era uma menina realmente muito boa, e Harry não era tão mau — para um menino, embora os adultos o chamassem de malandro! Ambos iam muito bem na escola c não lhes faltava amor em casa. Talvez Lucy fosse um pouco boba, e Harry era, sem dúvida, suficientemente grosseiro para chamá-la disso, mas ela não precisava ter retrucado, chamando-o de "besta". Creio que ela fez isso, em parte, para lhe mostrar que não era tão boba quanto ele pensava e também porque estava muito aborrecida por ter sido enterrada até a cintura entre os arbustos de groselha espinhosa. Lucy entrou no buraco que Harry havia cavado porque ele lhe disse que aquilo iria fazê-la crescer. Porém, repentinamente, ele pegou uma pá e jogou no buraco uma grande quantidade de terra, pisando-a em seguida, de maneira que Lucy não conseguia se mover. Ela começou a chorar, por isso Harry a chamou de boba e ela retrucou "besta". Ele se afastou, deixando-a "plantada lá", como dizem os franceses. Ela gritou mais do que nunca, tentando livrar-se, mas não conseguiu. Embora fosse naturalmente uma criança muito doce, Lucy teria sapateado de raiva, se apenas conseguisse tirar seus pés dali. E, então, berrou ainda mais. Logo apareceu o tio Richard, que a tirou dali, dizendo que aquilo era uma vergonha e dando-lhe dois centavos a Lucy para gastar como quisesse. Lucy pediu à ama-seca que a limpasse daquela terra suja de groselha e, quando estava limpa, saiu para gastar os dois centavos. Tinha permissão para ir sozinha, porque as lojas ficavam próximo de sua casa, do mesmo lado da rua, não havendo, portanto, o perigo dos cruzamentos.

— Vou gastar cada centavo só comigo — disse Lucy, feroz. — Harry não vai ganhar nada, a não ser que eu consiga pensar em alguma coisa da qual ele não goste e que eu possa colocar em seu pão e leite! — Ela jamais havia se sentido tão malvada antes, mas, por outro lado, Harry nunca tinha sido tão desagradável.

Andou lentamente diante das lojas, desejando pensar em alguma coisa que Harry odiasse. Ela mesma odiava minhocas, mas Harry não se importava com elas. Meninos são tão estranhos.

Repentinamente, viu uma loja que não notara antes. A vitrina estava repleta de flores — rosas, lírios, violetas, cravos, amores-perfeitos —, tudo que se possa imaginar, crescendo em um amontoado confuso, como se pode ver em um velho jardim no verão.

Procurou no alto o nome da loja. Em vez de um nome ou de, simplesmente, Florista, viu escrito "Doloro de Lara, professor de magia branca e negra". Na vitrina, um grande cartaz emoldurado e envidraçado informava:

ENCANTAMENTOS FEITOS ENQUANTO VOCÊ ESPERA.

TODOS OS TIPOS DE AMULETOS

CUIDADOSA E TOTALMENTE TRABALHADOS.

FEITIÇOS FORTES DESDE CINQÜENTA GUINÉUSA

DOIS CENTAVOS.

SATISFAZEMOS A TODOS OS BOLSOS.

EXPERIMENTE.

A MELHOR E MAIS BARATA LOJA NO MERCADO.

DESAFIA-SE A CONCORRÊNCIA.

Lucy leu aquilo com o polegar na boca. O que a atraía era a menção aos dois centavos. Jamais havia comprado um feitiço. Mesmo um de dois centavos seria novidade. Só pode ser algum tipo de truque mágico, pensou ela, e nunca deixarei que Harry veja como é feito... nunca, nunca, nunca!

Ela entrou. A loja também era florida, parecia um caramanchão, com um vermelho-rosado e um branco-lírio tanto dentro quanto fora. As cores e o odor quase lhe tiraram a respiração.

Um cavalheiro magro, sombrio e desagradável apareceu repentinamente de um caramanchão florido de beladona e disse:

— O que posso fazer hoje pela senhorita?

— Por gentileza, quero um feitiço — disse Lucy. — O melhor que puder fazer por dois centavos.

— Isso é tudo o que tem? — perguntou ele.

— Sim — respondeu Lucy.

— Bem, não pode esperar muito de um feitiço por esse valor — disse ele. — Entretanto, é melhor que eu tenha esses dois centavos do que eles fiquem com a senhorita. Acho que compreende, claro! Agora, do que gostaria? Podemos fazer um pequeno e interessante feitiço por seis centavos que fará com que jamais falte geléia para acompanhar o chá. Tenho outro artigo de 18 centavos que fará com que todos os adultos sempre pensem que você é boa, mesmo que não o seja, e por meia coroa...

— Só tenho dois centavos.

— Bem — disse ele, rabugento —, só existe um feitiço por esse preço, que, na verdade, custa dois centavos e meio, mas... digamos dois centavos. Posso fazer com que você goste de alguém e que esse alguém goste de você.

— Obrigada — retrucou Lucy —, gosto da maioria das pessoas e todos gostam de mim.

— Não é isso que quero dizer. Não existe alguém que você gostaria de ferir se fosse tão forte quanto ele e se ele fosse tão frágil quanto você?

— Sim — respondeu ela em um sussurro de culpa.

— Então, me passe os dois centavos — disse o sombrio cavalheiro — e, não se esqueça, trata-se de uma pechincha. — Ele arrancou as moedas quentes da mão dela. — Então, amanhã de manhã, você será tão forte quanto Harry, e ele estará tão pequeno e frágil quanto você. Desse modo, você poderá machucá-lo quanto quiser e ele não será capaz de feri-la.

— Oh — disse Lucy —, não tenho certeza de querer isso. Acho que gostaria de mudar o feitiço, por favor.

— Não trocamos artigos — respondeu ele, rabugento —, você recebeu o que pediu.

— Obrigada — disse Lucy, hesitante —, mas como eu...?

— É totalmente auto-ajustável — explicou o desagradável senhor Doloro. — Não é necessário experiência prévia.

— Muito obrigada — agradeceu Lucy. — Bom...

Ia dizer "bom-dia", mas a saudação transformou-se em "Meu Deus!", porque ela estava realmente atônita: de repente, a loja de flores metamorfoseara-se na loja de doces, que conhecia muito bem, e o desagradável senhor Doloro transformara-se na doceira, que lhe perguntava o que queria, e, evidentemente, uma vez que gastara os seus dois centavos, a resposta foi "Nada!". Ela já lamentava tê-los gasto e da maneira como o fizera e ainda se sentiu pior quando chegou em casa e Harry reconheceu, elegantemente, estar muito sentido por tê-la enganado, mas realmente não pensara que ela fosse tão tolinha e sentia muito — era isso!

Aquilo tocou o coração de Lucy, que lamentou mais do que nunca não ter utilizado seus dois centavos de maneira mais vantajosa. Tentou avisar Harry sobre o que estava prestes a acontecer na manhã seguinte, mas ele apenas respondeu:

— Esqueça isso, o pequeno Billson está vindo para jogar críquete. Você pode pegar as bolas, se quiser. — Lucy não queria, mas aparentemente era a única coisa que poderia fazer para mostrar que aceitava entusiasticamente o pedido de desculpas do irmão por tê-la enganado. Assim, apanhou as bolas, abatida e ineficiente.

Na manhã seguinte, Harry levantou-se na hora, dobrou o camisolão e arrumou tão bem o quarto, que a arrumadeira quase desmaiou de surpresa quando entrou nele. Em seguida, desceu a escada tão rápida e silenciosamente quanto um Camundongo e fez as lições antes do café da manhã. Lucy, por outro lado, levantou-se tão tarde, que só se vestindo apressadamente é que teve tempo de preparar uma "peça" para Harry muito boa antes de escorregar pelo corrimão bem na hora em que soava a sineta do café da manhã. Lucy foi a primeira a entrar na sala. Por isso, conseguiu colocar um pouco de sal em todas as xícaras de chá antes que mais alguém entrasse. Quando o estranho chá foi provado por todos, Harry foi responsabilizado.

— Fui eu que fiz isso — disse Lucy, mas ninguém acreditou.

Disseram que ela era uma irmã nobre, generosa, por tentar proteger seu desobediente irmão. Harry irrompeu numa torrente de lágrimas quando ela o chutou por baixo da mesa, mesmo odiando-se por isso, mas parecia impossível fazer qualquer outra coisa.

Harry chorou durante quase todo o caminho até a escola, enquanto Lucy insistia em deslizar ao longo das sarjetas, arrastando Harry atrás dela. Ela comprou um estilingue na loja de brinquedos e uma caixa de tachinhas na loja de pintura. Tudo fiado, mas, como Lucy nunca havia pedido fiado antes, conseguiu o que queria.

No topo da Blackheath Village eles se separaram — Harry voltou a sua escola, do outro lado da estação, e Lucy seguiu em frente, para a Blackheath High School.

A Blackheath High School tinha um saguão enorme e bonito, aonde se chegava por uma escadaria que mais parecia a de um quadro. Na outra extremidade do saguão, encontrava-se uma grande estátua de uma bela senhora. As professoras da High School chamavam-na de Vênus (francamente, não acredito que seja esse o nome dela).

Lucy — a boa, delicada, pequena Lucy, amada pela professora de sua série e respeitada por todos na escola — sentou-se naqueles degraus (não sei como ninguém a pegou) e, com o estilingue, lançou bolinhas de tinta (você sabe o que são, claro!) na bela estátua branca da senhora, até que Vênus (se esse for mesmo o seu nome, o que não creio) ficasse toda salpicada de pontos pretos, como um cão dálmata.

Depois, ela entrou na sala de aula e espalhou tachinhas, com a ponta para cima, em todas as mesas e assentos, um ato carregado de obscura retaliação a Blossoma Rand e a Wilhelmina Marguerite Asterisk. Outra armadilha: um dicionário, um pote com água, três pedaços de giz e um punhado de papel picado foram apressadamente colocados acima da porta. Três outras garotinhas, espectadoras boquiabertas, acompanhavam aquela movimentação. Não desejo deixá-los chocados, por isso nada falarei sobre o total sucesso da armadilha nem sobre a sangüinária briga entre Lucy e Bertha Kaurter em um campo isolado de handebol durante o recreio. Dora Spielman e Gertrude Rook eram suas agitadas "assistentes". A luta foi interrompida no quinto assalto pela professora de Lucy, a adorada senhorita Harter Larke, que levou as acusadas, manchadas de sangue, pelo saguão e pela bela escadaria ao gabinete da diretora.

As sutis habilidades de comando da diretora da Blackheath High School conquistavam tanto os pais quanto os alunos. Ela era envolvente demais. Qualquer outra pessoa menos esperta teria expulsado a desafortunada Lucy, sobrecarregada com a natureza masculina do irmão, perante tal prova agora apresentada, mas isso não se aplicava à diretora da Blackheath. Ela evitava fazer qualquer julgamento, uma atitude das mais terríveis para um culpado que, por sua vez, ficava pensando no assunto por uma hora e meia no gabinete da professora, enquanto ela, em particular, escrevia uma nota para a mãe de Lucy, gentilmente sugerindo que a menina estava agindo de maneira estranha, diferente de seu comportamento habitual: talvez estivesse aflita com alguma coisa. Talvez fosse melhor se ela ficasse em casa durante um ou dois dias. Lucy foi para casa. No caminho, derrubou uma garotinha que andava de bicicleta e levou a melhor em exaltada discussão com o filho de um padeiro.

Enquanto isso, Harry já havia enxugado as lágrimas e tinha ido para a escola. Sabia as lições, fato incomum e agradável e, estimulado por grandes esperanças, resolvera envolver-se profunda e firmemente dali por diante. Mas, ao sair triunfante da escola matinal, sentira a cabeça repentinamente golpeada pelo caçula dos Simpkins alegando que Harry estava tentando se destacar na sala de aula. O golpe havia sido calculado e certeiro. Harry, claro, não revidara. Em uma torrente de lágrimas e com a emoção descontrolada, implorara que o pequeno Simpkins o deixasse em paz e não fosse violento. Então, o pequeno Simpkins chutara, e outros de seus pequenos amigos se juntaram à ruidosa aglomeração, que se transformara em um festival de chutes.

Quando Harry e Lucy se encontraram na esquina da rua Wemyss, o rosto de Harry estava quase irreconhecível, enquanto Lucy parecia tão satisfeita quanto uma rainha e tão orgulhosa quanto um pavão.

— O que aconteceu? — perguntou Lucy vivamente.

— Todos os garotos da escola me chutaram — respondeu Harry, a voz sem entonação. — Queria estar morto.

— Eu também — respondeu Lucy, com alegria. — Acho que vou ser expulsa. Sem dúvida eu seria, mas a minha armadilha caiu sobre a cabeça de Bessie Jayne e não sobre a da senhorita Não-sei-o-nome-dela, e Bessie não é dedo-duro, embora tenha ficado com um galo do tamanho de um ovo de avestruz na testa e também toda encharcada. Mas acho que acabarei sendo expulsa mesmo.

— Gostaria de ter sido — disse Harry, chorando e emocionado. — Não sei o que está acontecendo comigo. Sinto-me todo errado por dentro. Você acha que consegue se transformar em outras coisas só por lê-las? Porque me sinto como se eu estivesse em algum dos livros que o gentil padre nos emprestou lá na praia.

— Que besteira! — exclamou Lucy. — Pois, para mim, é como se o fato de eu ser ou não expulsa não tivesse a menor importância. E vou lhe dizer uma coisa, Harry, sinto-me como se eu fosse muito mais forte do que você. Sei que poderia torcer seu braço e machucá-lo, como você fez comigo outro dia, sem que você conseguisse me deter.

— Claro que eu não conseguiria! Eu não posso evitar que alguém faça alguma coisa que deseja fazer. Quem quiser, pode me bater sem que eu consiga revidar.

E Harry começou a chorar de novo. De repente, Lucy ficou realmente com pena dele. Sabia que era a responsável por aquilo; reduzira o irmão a um mero covarde, só porque ele a enterrara naquele buraco e a abandonara lá. Subitamente, o remorso a envolveu com unhas e dentes.

— Preste atenção! — disse ela. — Foi tudo culpa minha! Eu queria magoá-lo porque você me deixou enterrada, mas já não quero mais. Não posso torná-lo um menino forte e corajoso de novo, mas sinto muito e cuidarei de você, meu querido Harry! Talvez você pudesse se disfarçar, vestindo uma saia, usando cabelo comprido e indo comigo para a High School. Eu cuidaria para que ninguém o ameaçasse. Não é bom se sentir ameaçado, não é?

Harry lançou os braços ao redor dela, uma coisa que jamais teria feito em público se naquele momento não estivesse se sentindo tão frágil.

— Não, isso é odioso — ele respondeu. — Lucy, desculpe-me por ter sido tão sujo com você.

Lucy também o abraçou e beijaram-se fraternamente, embora estivessem em plena luz do dia e andando pelo Lee Park.

Naquele instante, o feiticeiro Doloro de Lara colidiu com eles na calçada. Lucy berrou e Harry desferiu um golpe com o máximo de força possível.

— Preste atenção! — disse Harry. — Veja por onde esbarra...

— Você estragou o encantamento, Lucy, minha menina — disse o encantador, endireitando o chapéu. — Nenhum encantamento se mantém se você começa a beijar o seu irmão, pedindo desculpas. No futuro, tenha isso em mente, entendeu?

Mal acabou de falar, desapareceu na nuvem branca de um carro movido a vapor que passava, deixando Harry e Lucy olhando um para o outro.

Então, Harry voltou a ser Harry e Lucy voltou a ser Lucy até a medula de seus pequenos ossos. Nessa hora, eles apertaram as mãos com toda a sinceridade.

No dia seguinte, Lucy voltou à High School e pediu desculpas por tudo que fizera.

— Acho que não estava sendo eu mesma e isso jamais acontecerá de novo! — disse à diretora, que concordou totalmente com ela.

E Lucy cumpriu o prometido. Harry, por outro lado, na primeira oportunidade, deu uma surra completa na caçula dos impkins, mas não bateu com exagero: dosou determinação com misericórdia.

Esta é a parte curiosa de toda a história. Desde aquele dia em que o encantamento de dois centavos fez o seu trabalho, Harry foi mais gentil do que antes e Lucy mais corajosa. Não consigo compreender o motivo, mas assim é. Ele não a ameaça mais e ela não tem mais medo dele. Cada vez que ela faz alguma coisa corajosa para ele ou que ele faz algo gentil para ela, eles crescem mais parecidos, de modo que, quando forem adultos, ele poderá muito bem ser chamado de Lucius e ela de Harriet, independentemente de todas as diferenças existentes entre os dois.

E todos os adultos os olham e admiram. Eles imaginam que aquelas brigas incessantes produziram essa melhora. Ninguém suspeita da verdade, com exceção da diretora da High School, que participou de um curso completo de Magia Social, ministrado por um professor melhor do que o senhor Doloro de Lara. Por isso, ela entendeu tudo e não expulsou Lucy, apenas a repreendeu.

Harry agora é o líder na escola. Lucy está na sexta série e é um modelo de moça. Gostaria que todas as diretoras aprendessem Magia em Girton.

ESCOLA PARA O EXTRAORDINÁRIO

Bart esta viajando de trem para a sua nova escola. Estava prestes a tornar-se aluno na antiga e famosa escola americana de Carrington, não é de admirar que esteja um pouco apreensivo. Sua jornada, desde a cidade onde vive até a zona rural, deu-lhe muito tempo para pensar sobre o que está por vir, e, por isso, toda sorte de pensamentos preocupantes cruza a sua imaginação. Já está escurecendo quando Bart deixa a estação para caminhar em direção à escola. Subitamente, é surpreendido por Hoag, um jovem de rosto pálido e olhos escuros, penetrantes, que surge das sombras, oferecendo-se para mostrar-lhe o caminho. Hoag é outro aluno da escola, porém seguro aperto de mão e as coisas sinistras que diz ocorrerem por lá são meras indicações das terríveis forças das trevas que aguardam Bart em Carrington...

Bart Setwick, um rapaz de fisionomia sincera, vestindo um casaco de tweed bem talhado, desceu do trem em Carrington e permaneceu, por um momento, na plataforma. Essa pequena cidade e sua famosa escola seriam seu lar pelos próximos oito meses.

Mas qual seria o caminho para a escola? O sol já se havia posto e mal se podiam ver os letreiros luminosos das lojas na modesta rua principal de Carrington. Ele hesitou por um momento. Em seguida, ouviu uma voz suave, falando bem perto:

— Você vai para a escola?

Assustado, Bart Setwick virou-se. Na penumbra acinzentada, outro rapaz, parado e sorrindo suavemente, esperava uma resposta. O estranho deveria ter uns 19 anos — o que significava maturidade para o jovem Setwick, que tinha apenas 15 —, e seu rosto pálido mostrava as linhas da perspicácia. Era alto, desajeitado e estava vestido com uma camisa de malha de gola alta e calças apertadas, fora de moda. Bart Setwick examinou-o com um rápido e analítico olhar, no estilo da jovem América.

— Acabei de chegar — respondeu. — Meu nome é Setwick.

— O meu é Hoag. — Uma mão delgada estendeu-se. Ao tocá-la, Setwick sentiu-a fria como um sapo, dando uma idéia de músculos semelhantes a arames de aço. — Prazer em conhecê-lo. Vim na esperança de que alguém descesse do trem. Permita-me lhe oferecer uma carona até a escola.

Hoag virou-se com uma rapidez felina, considerando-se sua falta de jeito, e conduziu seu novo conhecido para fora da pequena construção de madeira que era a estação ferroviária.

Atrás dela, semi-oculta na sombra, havia uma velha charrete com um magro cavalo baio atrelado.

— Suba! — convidou Hoag, mas Bark Setwick hesitou por um momento. Sua geração não estava acostumada a esse tipo de veículo. Hoag riu para si mesmo e disse: — Oh, isso é apenas uma das esquisitices da escola. Temos hábitos estranhos. Suba!

Setwick obedeceu.

— E a minha mala?

— Deixe-a aí. — O jovem alto ajeitou-se ao lado de Setwick e tomou as rédeas. — Você não precisará dela esta noite.

Hoag estalou a língua, incitando o cavalo baio, que os conduziu por uma estrada ladeada por arbustos. O tropel do cavalo baio soava estranhamente amortecido.

Após uma curva e outra, chegaram a um campo aberto. As luzes de Carrington, recém-acesas, contrapondo-se à escuridão da noite, assemelhavam-se a uma constelação assentada na Terra. Setwick sentiu um sinal de calafrio que não parecia combinar com uma noite de setembro.

— Qual é a distância da cidade até a escola? — Setwick perguntou.

— Cinco ou oito quilômetros — respondeu Hoag com sua voz calma. — Essa distância foi decidida pelos fundadores, que desejavam dificultar as idas dos estudantes à cidade para se divertir.

Isso nos obrigou a descobrir os nossos próprios entretenimentos. — O rosto pálido de Hoag franziu-se num débil sorriso, com ar de gracejo. — Temos apenas uns poucos sujeitos legais hoje à noite. A propósito, para que você foi mandado?

Setwick franziu as sobrancelhas, desnorteado.

— Ora, para ir à escola. Meu pai me mandou.

— Mas para quê? Você não sabe que isso é um preparatório para uma prisão de alto nível? Metade de nós é constituída de estúpidos que precisam ser empurrados; a outra metade, de sujeitos que se meteram em escândalos em algum lugar. Como eu. — Hoag sorriu novamente.

Setwick começou a não gostar da companhia. Viajaram mais ou menos dois quilômetros em silêncio antes que Hoag fizesse outra pergunta:

— Você vai à igreja, Setwick?

O garoto não quis parecer puritano e respondeu com indiferença:

— Não freqüentemente.

— Você consegue recitar alguma coisa da Bíblia? — A voz suave de Hoag adotou um tom ansioso.

— Não que eu saiba.

— Ótimo! — Foi a resposta quase entusiástica de Hoag. — Como eu estava dizendo, existem apenas alguns de nós na escola esta noite; para ser exato, só três. E não gostamos de quem fica fazendo citações bíblicas.

Setwick riu, tentando aparentar sabedoria e cinismo.

— Não é Satã que tem a reputação de citar a Bíblia, para seu próprio...

— O que sabe sobre Satã? — interrompeu-o Hoag, voltando-se inteiramente para Setvvick e analisando-o atentamente com seus intensos olhos escuros. Então, respondendo à própria pergunta, disse: — Sabe pouco, aposto! Gostaria de saber mais sobre ele?

— Certamente — respondeu Setwick, perguntando-se qual seria a brincadeira.

— Eu lhe ensinarei daqui a algum tempo — prometeu Hoag enigmático, e o silêncio se fez novamente.

A lua já estava quase alta quando puderam ver um escuro amontoado de construções.

— Aqui estamos — anunciou Hoag e, então, lançando a cabeça para trás, emitiu um uivo selvagem, que fez Setwick quase pular fora da charrete. — Isso é para que os outros saibam que estamos chegando — explicou.

No mesmo instante, algo parecido com um eco do uivo, estridente, indistinto e sinistro, retornou. O cavalo vacilou em seu abafado trote e Hoag o fez voltar ao passo. Entraram numa estrada com crescidas ervas daninhas e em dois minutos estavam nos fundos do prédio mais próximo. Era de um cinza-pálido sob o luar, com retângulos pintados de branco como janelas. Em nenhum lugar havia luz, mas, enquanto a charrete parava, Setwick viu a cabeça de um jovem aparecer numa janela no andar térreo.

— Já de volta, Hoag? — ouviu-se uma voz aguda e alta.

— Sim, e trouxe um novo homem comigo — respondeu o jovem segurando as rédeas. Um pouco excitado por ouvir que se referiam a ele como homem, Setwick desceu da charrete. — Seu nome é Setwick — continuou Hoag. — Este é Andoff, Setwick, um grande amigo meu.

Andoff agitou a mão em saudação e pulou pela janela. Era rechonchudo, atarracado e ainda mais pálido do que Hoag, com uma pequena testa abaixo do cabelo escorrido e de aspecto molhado. Os olhos negros eram bem separados e o rosto apresentava uma aparência idiota. A jaqueta surrada era extremamente apertada para ele. Abaixo das velhas calças apareciam suas pernas nuas e os pés descalços. Andoff deveria ser um jovem crescido demais para 13 anos ou subdesenvolvido para 18.

— Felcher deve chegar em meio segundo — disse espontaneamente.

— Entretenha Setwick enquanto guardo a charrete — Hoag instruiu. Andoff concordou, fazendo um movimento com a cabeça. Hoag juntava as cordas nas mãos quando parou para uma palavra final. — Nada de gracinhas ainda, Andoff— advertiu, sério. — Setwick, não deixe esse saco de banha provocar você ou contar histórias fantásticas até que eu volte.

Andoff riu de forma estridente.

— Não, nada de histórias fantásticas — prometeu. — Você faz o discurso, Hoag.

A charrete foi-se e Andoff virou seu gordo e sorridente rosto para o recém-chegado.

— Aí vem Felcher — anunciou. — Felcher, este é Setwick.

Felcher parecia ter surgido inesperadamente do nada.

Setwick não o tinha visto vir da esquina do prédio ou escapulir por uma porta ou janela. Era, provavelmente, da mesma idade de Hoag ou mais velho, mas tão pequeno, que poderia quase ser anão. Sua mais notável característica era a cabeleira. Uma grenha enorme cobria sua cabeça, escorria sobre o pescoço e orelhas, caindo despenteada sobre os brilhantes e profundos olhos. Uma penugem densa descia por seus lábios e bochechas, e um tufo espesso de cabelo encaracolado despontava pela gola desabotoada da suja camisa branca. A mão que ofereceu a Setwick era quase simiesca em sua pelagem e aspereza da palma. Era também fria e úmida. Setwick lembrou-se da mesma sensação que tivera ao apertar a mão de Hoag.

— Somos os únicos aqui até o momento — observou Felcher.

Sua voz, surpreendentemente profunda e forte para tão pequena criatura, soou como um grande sino.

— Nem o diretor da escola está? — perguntou Setwick, o que causou uma explosão de risos nos outros dois, o guincho pífaro de Andoff fazendo coro à voz de sino de Felcher. Voltando, Hoag perguntou qual fora a graça.

— Setwick está perguntando — rosnou Felcher — por que o diretor não está aqui para dar as boas-vindas a ele.

Mais risadas de pífaro e sinos.

— Duvido de que Setwick acharia a resposta engraçada — comentou Hoag, rindo baixo.

Setwick, que era bem-educado, começou a se enfurecer.

— Digam o que está acontecendo — advertiu, no que esperava ser um tom severo — e, então, participarei desse alegre coral.

Felcher e Andoff olharam fixamente para ele com olhos estranhamente ansiosos e esquadrinhadores. Em seguida, voltaram-se para Hoag.

— Vamos contar a ele — falaram ambos ao mesmo tempo, mas Hoag sacudiu a cabeça negativamente.

— Ainda não! Uma coisa de cada vez. Primeiro, vamos à música.

Começaram a cantar. A primeira estrofe da oferenda era obscena, sem nenhuma máscara de humor para redimi-la.

Setwick nunca fora suscetível, porém sentia-se totalmente repugnado. A segunda estrofe parecia menos censurável, mas dificilmente fazia algum sentido:

0 que aqui nos tentaram ensinar

agora é inato aprendizado.

Cada um, resoluto e preparado,

veio conhecimento buscar.

Aquilo que de desastre foi chamado,

ó mestre, não nos matou não!

Aqui, imploramos nos governar,

pensamento, olho e mão.

Era algo semelhante a um hino, concluiu Setwick. Mas diante de que altar seriam tais hinos cantados? Hoag deve ter lido aquela pergunta em sua mente.

— Você mencionou Satã na charrete, quando vínhamos. Lembra-se? — A astuta face de Hoag parecia uma máscara suspensa na semi-obscuridade, perto de Setwick. — Bem, essa é uma canção satanista.

— E? Quem a compôs? — perguntou Setwick.

— Eu — informou Hoag. — Gostou?

Setwick não respondeu. Tentou detectar algum tom de zombaria na voz de Hoag, mas sem sucesso.

— O que — perguntou finalmente — tem todo esse canto satanista a ver com o diretor?

— Muito — respondeu Felcher em tom grave, retornando à conversa.

— Muito — esganiçou Andoff.

Hoag fitou cada um de seus amigos e, pela primeira vez, sorriu abertamente, revelando uma aparência dentuça.

— Creio — arriscou de forma calma, porém veemente — que podemos permitir que Setwick também faça parte de nosso pequeno círculo.

Então começaria aqui, concluiu o garoto, o trote a calouros sobre o qual tanto lera e ouvira falar. Ele tinha previsto tais eventos com alguma excitação e até ansiedade; porém, agora, não mais os desejava. Não gostava de seus três companheiros, nem do método empregado, independentemente de quais fossem as intenções. Deu um ou dois passos para trás, como se fosse se retirar.

Com a rapidez de um dardo, Hoag e Andoff cercaram-no.

Aquelas mãos frias agarraram-no e, repentinamente, sentiu-se tonto e enjoado. As coisas, iluminadas pelo luar, tornaram-se nebulosas e distorcidas.

— Venha e sente-se, Setwick — convidou Hoag, como se estivesse muito distante. Sua voz não se tornou mais alta ou rude, porém incorporava uma verdadeira ameaça. — Sente-se naquele peitoril da janela! Ou preferiria que o carregássemos?

Naquele momento, Setwick só desejava livrar-se do toque daquelas mãos, por isso, caminhou submisso até o peitoril, subiu e sentou-se. Atrás dele, a escuridão de um aposento desconhecido, e, na altura de seus joelhos, reuniam-se os três, que pareciam ávidos para contar-lhe uma piada secreta.

— O diretor era um respeitável devoto — começou Hoag, como se fosse o porta-voz do grupo. — Ele não gostava de demônios ou de adoração ao diabo. Assumiu claramente sua contrariedade quando chamou a nossa atenção na capela. Isso foi o começo.

— Isso mesmo — concordou Andoff, levantando seu gordo e dissimulado rosto. — Qualquer coisa que ele condenasse, nós queríamos fazer. Não faz sentido?

Faz sentido e é compreensível — concluiu Felcher, enquanto sua peluda mão direita brincava no peitoril, perto da coxa de Setwick. Sob o luar, parecia uma grande e nervosa aranha.

Hoag prosseguiu:

— Não sei de nenhuma outra de suas proibições que fosse mais fácil ou divertida de transgredir.

Setwick percebeu que sua boca tornara-se seca. A língua mal conseguia umedecer os lábios.

— Você quer dizer — balbuciou — que começaram a render culto aos demônios?

Hoag concordou satisfeito, como um professor diante de um aluno perspicaz.

— Durante umas férias, consegui um livro sobre o culto. Nós três o estudamos e, então, começamos com as cerimônias.

Aprendemos os encantamentos e feitiços de frente para trás e de trás para a frente.

— São duas vezes melhores de trás para a frente — interveio Felcher. Andoff deu uma risadinha.

— Tem alguma idéia, Setwick — disse Hoag quase abrolhando -, do que apareceu em nossa sala de estudos na primeira vez em que queimamos vinho e enxofre, dizendo as palavras apropriadas sobre eles?

Setwick não desejava saber. Cerrou os dentes.

— Se está tentando me assustar — rosnou —, certamente não vai funcionar.

Os três riram mais uma vez e começaram a expressar suas declarações de boa fé.

— Juro que estamos dizendo a verdade, Setwick — assegurou Hoag. — Quer ouvir ou não quer?

Setwick percebeu que tinha pouca escolha.

— Está bem, prossiga — rendeu-se, perguntando-se se adiantaria arrastar-se para a escuridão do aposento atrás do peitoril.

Hoag inclinou-se em direção a ele, com ar de confidencia.

— O diretor nos pegou. Pegou em flagrante.

— Livro aberto, fogo aceso — cantarolou Felcher.

— Ele tinha algo muito interessante a dizer sobre vingança divina — continuou Hoag. — Começamos a rir dele. Elese enfureceu. Finalmente, tentou executar a vingança com as próprias mãos e tentou nos punir, de uma forma muito primitiva, mas não funcionou.

Andoff ria exageradamente, mantendo os gordos braços cruzados sobre a barriga.

— Ele pensou que havia funcionado — complementou, murmurando —, mas não funcionou.

— Ninguém poderia nos matar — acrescentou Felcher. — Não depois dos juramentos que fizemos e das promessas que nos foram feitas.

— Que promessas? Quem fez promessas a vocês? —perguntou Setwick, que se esforçava para não acreditar.

— Aqueles que reverenciamos — disse Felcher. Se ele estava simulando seriedade, foi uma suprema representação. Setwick, quando se deu conta, estava mais assustado do que desejaria demonstrar.

— Quando tudo isso aconteceu? — foi a pergunta seguinte.

— Quando? — repetiu Hoag. — Oh, anos e anos atrás.

— Anos e anos atrás — repetiu Andoff.

— Muito antes de você ter nascido — Felcher assegurou. Os três estavam juntos, de pé, as costas viradas para a lua, que iluminava o rosto de Setwick. Ele não conseguia distinguir claramente suas expressões. Porém, as três vozes, a suave de Hoag, a profunda e vibrante de Felcher e a alta e estridente de Andoff, eram absolutamente sérias.

— Sei o que está questionando em seu íntimo — declarou Hoag um tanto presunçosamente. — Como podemos, nós que falamos sobre muitos anos atrás, parecer tão jovens? Admito que isso exige uma explicação. — Hoag fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. — O tempo, para nós, não passa. Parou naquela noite, Setwick, na noite em que nosso diretor tentou pôr fim a nossa adoração.

— E a nós! — disse, sorrindo maliciosamente, o enorme Andoff, com seu ar habitual de auto-congratulação sempre que completava uma frase de Hoag.

— O culto continua — disse Felcher, do mesmo jeito cantado, como já fizera —, o culto continua e nós continuamos, também.

— O que nos leva à questão: você quer compartilhar conosco, Setwick? Ser a quarta pessoa nesta animada pequena festa?

— Hoag interveio, animado.

— Não, não quero — respondeu Setwick áspera e veementemente.

Eles silenciaram e recuaram um pouco em resposta, tornando-se apenas um trio de bizarras silhuetas contra o tênue luar. Setwick podia ver o brilho dos olhos que o fitavam por entre as sombras de seus rostos. Ele sabia que estava com medo, mas não o demonstrava. Num impulso de coragem, pulou da soleira para o chão. O orvalho da grama esborrifou suas meias entre os cordões do sapato e a bainha das calças.

— Suponho que é a minha vez de falar — disse a eles de modo franco e correto. — Serei breve. Não gosto de vocês nem do que contaram. Estou indo embora deste lugar.

— Não vamos deixar! — disse Hoag, calmo, porém enfático.

— Não vamos deixar! — murmuraram em conjunto Andoff e Felcher, como se tivessem ensaiado milhares de vezes.

Setwick cerrou os punhos. Seu pai lhe havia ensinado a boxear. Ele avançou rápida e desembaraçadamente em direção a Hoag e o golpeou fortemente no rosto. No momento seguinte, os três precipitaram-se sobre ele. Não pareciam golpear, bater ou fazer força, porém ele caiu sob o ataque. Os ombros de seu casaco de tweed chafurdaram na areia e ele sentiu o cheiro das ervas esmagadas. Hoag, sobre ele, imobilizou-o com um joelho em cada bíceps. Felcher e Andoff estavam perto, inclinados.

Com olhar raivoso e impotente, Setwick soube de uma vez por todas que aquilo não era nenhuma travessura de colegiais.

Traquinas experientes jamais se juntam ao redor de sua vítima com tal olhar fixo, de brilho esverdeado, bochechas cadavéricas, lábios tremendo.

Hoag expôs os caninos brancos. Sua língua pontiaguda passou uma vez sobre eles.

— Faca! — falou por entre os dentes, e Felcher remexeu desajeitadamente em uma bolsa, entregando-lhe algo que cintilava sob o luar.

A magra mão de Hoag estendeu-se e recuou rapidamente.

Hoag tinha dirigido o olhar para cima, em direção a alguma coisa estranha à confusão. Lamentando-se, com voz embargada e inarticulada, levantou-se repentinamente do extenuado peito

de Setwick. Na precipitação, Hoag caiu desajeitadamente para trás. Os outros acompanharam seu olhar chocado e, imediatamente, também se encolheram, amedrontados.

— É o mestre! — gemeu Andoff.

— Sim! — retumbou uma áspera e nova voz. — Seu antigo diretor. Voltei para dominá-los!

Apoiando-se sobre um cotovelo, o prostrado Setwick percebeu o que eles tinham visto: uma figura alta, robusta, em um sobretudo longo e escuro, encimada por um rosto quadrado e distorcido, e despenteados cachos de cabelos brancos. Os olhos brilhavam com luz própria, pálida e inflexível. Conforme avançava, pesada e vagarosamente, emitia um riso abafado que revelava mortífera satisfação. Ainda que à primeira vista, Setwick percebeu que a figura não tinha sombra.

— Cheguei a tempo — falou pomposamente o recém-chegado. — Iam matar esse pobre menino.

Hoag se recuperara e defendeu-se:

— Matá-lo? — disse em voz trêmula, parecendo servil diante da figura ameaçadora. — Não. Nós teríamos é lhe dado a vida.

— Você chama isso de vida! — exclamou o homem de sobretudo. — Você teria sugado o sangue dele para encher as suas próprias veias mortas, amaldiçoando-o em prol de sua corrupta condição. Mas estou aqui para impedi-lo!

Um dedo enorme, com proeminentes juntas, foi apontado e, então, ouviu-se uma torrente de palavras. Aos nervos atordoados de Setwick, pareciam palavras do Novo Testamento ou talvez do Livro de Oração Comum. Imediatamente, lembrou-se da declarada aversão de Hoag a tais citações.

Seus três ex-adversários rodopiavam, como se em meio a um forte vento que causasse tremores de frio ou queimasse.

— Não, não! Não faça isso! — imploravam miseravelmente.

O velho rosto quadrado abriu-se em uma impiedosa gargalhada. O dedo de juntas salientes traçou uma cruz no ar e o trio gemeu em coro como se o sinal tivesse sido traçado sobre seus corpos por uma língua de fogo.

Hoag caiu de joelhos.

— Não! — soluçou.

— Eu tenho poder — zombou o atormentador. — Durante os anos de confinamento eu o conquistei e, agora, farei uso dele. — Novamente, uma triunfante explosão de júbilo.

— Sei que são amaldiçoados e não podem ser mortos, mas podem ser torturados! Farei com que rastejem como vermes antes que eu dê tudo por terminado.

Setwick conseguiu ficar de pé, vacilante. O sobretudo e a maciça cabeça inclinaram-se em sua direção.

— Corra! — estrondou um brutal bramido em seus ouvidos.

— Saia daqui e agradeça a Deus pela sorte!

Setwick correu, atordoado. Cambaleou por entre as ervas da pequena via de acesso à escola, alcançou a estrada. À distância, brilhavam as luzes de Carrington. À medida que voltava seu rosto em direção a elas e acelerava o passo, começou a chorar soluçante, histérica e exaustivamente.

Só parou de correr quando chegou à plataforma da estação.

Um relógio na rua soava 10 horas, um som profundo, não muito diferente da voz de Felcher. Setwick respirou profundamente, puxou o lenço e enxugou o rosto. A mão estava tremendo, como uma haste de capim sob o vento.

— Com licença! — Ouviu uma animada saudação. — Você deve ser Setwick.

Como anteriormente, nessa mesma plataforma, ele se virou, rápido, sobressaltado. Bem perto estava um homem de ombros largos, com cerca de 30 anos, usando óculos com armação de tartaruga. Vestia uma limpa jaqueta de Norfolk e calças. Um curto cachimbo feito de raiz de urze-branca pendia de uma boca bem-humorada.

— Sou Collins, um dos professores da escola — apresentou-se. — Se você é Setwick, deixou-nos preocupados. Nós o esperávamos no trem das sete, você sabe. Passei para ver se poderia encontrá-lo.

Setwick recobrou um pouco de seu perdido fôlego.

— Mas eu estive na escola — murmurou, protestando. Sua mão, ainda tremendo, gesticulou vagamente em direção ao caminho pelo qual viera.

Collins jogou a cabeça para trás e riu, desculpando-se em seguida.

— Sinto muito — disse. — Não há nada de engraçado se você andou tudo aquilo para nada. Veja bem, aquele antigo lugar está deserto. Era um local de reunião para os incorrigíveis garotos ricos. Foi fechado há uns 50 anos, quando o diretor ficou louco e matou três de seus alunos. Por coincidência, o diretor morreu esta tarde no sanatório do estado.

O DIRETOR DEMÔNIO

Ninguém sabe o nome dele, chamam-no simplesmente de "o Diretor". Não há como evitar aqueles enormes olhos verdes quando ele retira os óculos escuros e hipnotiza quem quer que lhe desobedeça nem o calafrio quando ele pronuncia sua já famosa frase tanto para adultos quanto para crianças: "Espero que você não seja uma pessoa que não cooperará comigo!" 0 Diretor Demônio dirige sua escola — cujo nome usualmente não é pronunciado, embora tenha sido chamada de St. Campions — com um poder sinistro, como se planejasse dominar o mundo. Ele é uma versão moderna do "Professor Maluco". Na verdade, tudo o que está entre ele e seus planos é um esperto grupo de alunos que se reuniram para formar uma organização conhecida como Sociedade para a Proteção das Nossas Vidas Contra Eles — SPVCE. Na lista de professores com poderes mágicos, o Diretor Demônio está perto do topo. Nesta história, o homem com os olhos verdes cheios de maldade usa o seu poder para deter um de seus ódios de estimação: pessoas que se divertem...

O homem alto, do outro lado da rua, está diante da casa de Bernadine, olhando para o cartaz na janela.

REUNIÃO FINAL DE CARNAVAL

AQUI!!!

HOJE À NOITE, ÀS 19:30!

TODOS SÃO BEM-VINDOS!

SE VOCÊ SE INTERESSAR, ESTEJA NESTE LUGAR!!!

— Eu serei o pássaro de fogo — disse Bernadine. Estava tão excitada, que repetia aquilo para todo mundo.

O homem olhou zangado através dos seus óculos escuros.

— Carnavais são barulhentos e desordenados.

Bernadine mostrou-lhe uma expressão de desânimo, esquivando-se rapidamente em direção à porta traseira. Com a reunião prestes a começar, a cozinha estava apinhada* de pessoas. A mãe de Bernadine agitava o gravador de fita acima da cabeça.

— Vou gravar todos vocês! Assim saberei quem prometeu o quê!

Todos riram. Quando ela o ligou, a porta traseira foi aberta.

O homem de óculos escuros entrou com passo arrogante. Por que ele tinha vindo? Bernadine olhou fixamente para ele.

— Olhe os seus modos — sussurrou a mãe.

O pai a cutucou.

— Não fique aí feito uma boba. Vá à casa de Stevie buscar a sua fantasia.

A fantasia de pássaro de fogo! Esquecendo-se do homem de óculos escuros, Bernadine esgueirou-se pela porta traseira.

Quando essa se fechou por trás dela, cessou todo o barulho na cozinha. O que era estranho, porque as reuniões de carnaval jamais eram silenciosas. Ela espiou pela janela para ver o que estava acontecendo.

Todos na cozinha estavam muito quietos, olhando para o homem alto. Lentamente, ele tirou os óculos escuros. Seus olhos verde-mar eram estranhos e brilhantes.

— Vocês estão todos muito cansados — murmurou, e subitamente todos começaram a bocejar. Estranho, pensou Bernadine.

Ela teria ficado ali para ver o que acontecia, mas não podia esperar. Queria estar na casa do primo Stevie, experimentando a fantasia de pássaro de fogo. Quem se importava com o homem de Óculos Escuros?

Quando voltou, a casa estava silenciosa. Abriu a porta dos fundos e encontrou a cozinha vazia, com exceção de seus pais.

— O que está acontecendo? — perguntou. — A reunião de carnaval terminou cedo?

— Não haverá carnaval — respondeu a mãe, com uma voz surda, monótona.

— 0 quê?

O pai concordou com um movimento de cabeça.

— Nada de bandas. Nada de blocos. Nada de dançar na rua — seu tom de voz era o mesmo. — Carnavais não têm importância e são destrutivos.

Bernadine arregalou os olhos.

— Nada de carnaval?

— Não haverá carnaval! — disseram os pais ao mesmo tempo.

— Nada de bandas. Nada de blocos. Nada de dançar na rua.

Carnavais não têm importância e são destrutivos.

Aquilo seria tudo que diriam. As mesmas palavras, repetidas vezes sem conta. Bernadine foi para a cama, mas sentia-se muito infeliz para dormir.

À uma hora da manhã, repentinamente, lembrou-se do gravador. Deslizando para fora da cama, esgueirou-se até a cozinha e o encontrou. Depois de voltar a fita, abaixou o volume e pressionou a tecla PLAY.

Tenuemente, ouviu risos e brincadeiras. Depois um silêncio súbito e, em seguida, a voz do homem de óculos escuros.

— Vocês estão todos muito cansados...

O que ele pretendia?

Subitamente, o tom de voz mudou. — Vocês farão o que eu disser — falou asperamente. — Estão entendendo?

— Entendemos. — A voz de todos que responderam parecia surda e mecânica, como a dos pais de Bernadine. Ela estremeceu.

— Não haverá carnaval — disse o homem alto. Nada de bandas. Nada de fantasias. Nada de blocos. Nada de dançar na rua. Carnavais não têm importância e são destrutivos.

As vozes mecânicas repetiam as palavras do homem de óculos escuros.

Sentindo-se fraca, Bernadine sentou-se. Ela agora sabia o que havia acontecido. Ele os hipnotizara, para impedir o carnaval.

Mas o que ela poderia fazer?

Ficou ali, na cozinha, durante uma hora, sentada, pensando.

Quando voltou para a cama, já tinha um plano.

No dia seguinte, na escola, todos estavam tristes.

— Não haverá carnaval — resmungava Stevie. — Isso é tudo o que o meu pai dizia.

Seu amigo Nathan concordou:

— Nada de dançar na rua. Carnavais não têm importância e são destrutivos.

Stevie suspirou.

— Parece que você terá de desistir de ser o pássaro de fogo, Bernie.

— Não, de forma alguma! — Bernadine sacudiu a cabeça. — Podemos preparar o carnaval sem nossos pais. Sabemos o que temos de fazer!

— Podemos enfeitar os carros abertos — disse Nathan. — E preparar os alto-falantes. Mas não podemos dirigir ou tocar a música.

Bernadine sorriu, misteriosamente.

— Deixem isso comigo e com Stevie. — Ela afastou Stevie para longe dos outros.

— Acha que consegue editar isto? — murmurou...

E retirou a fita.

No dia do carnaval, Bernadine vestiu a fantasia de pássaro de fogo e correu escadas abaixo.

O pai franziu as sobrancelhas.

— Não haverá carnaval!

— Haverá sim! — respondeu Bernadine.

Esquivando-se da mãe, que tentava agarrá-la, saiu porta afora. Ao longo de toda a rua, outras crianças fantasiadas também estavam se esquivando dos pais. Bernadine acenou do outro lado da rua, fazendo sinal para Stevie. Ele pôs o gravador em funcionamento e a voz de Bernadine irrompeu dos alto-falantes.

"CARNAVAL!"

Ela olhou pela rua, para a casa do homem alto. Vamos, apareça!, pensou.

"CARNAVAL!" - explodiu a fita.

Uma janela do andar superior foi aberta do outro lado da rua.

O homem de óculos escuros olhou para fora desdenhosamente.

— Vocês perderam tempo, enfeitando esses carros — disse. Não haverá carnaval. — Ele tirou os óculos.

Stevie olhou para Bernadine, mas ela sacudiu a cabeça.

Ainda não.

O homem olhou fixamente por alguns instantes para a multidão. Então, abriu a boca.

— Prestem atenção! — disparou.

Todos se viraram para olhá-lo e Bernadine acenou para Stevie. Agora!

Stevie ligou o gravador. Quando o homem começou a falar, sua voz foi abafada por ela mesma. De todos os alto-falantes trovejavam as palavras que ele pronunciara na reunião. Editadas por Stevie.

HAVERÁ... CARNAVAL... BANDAS... FANTASIAS... BLOCOS... DANÇA NA RUA.

O homem olhou fixamente para Bernadine. Ela podia ver que ele estava falando ainda mais alto, mas sem qualquer resultado. Os ensurdecedores alto-falantes continuavam a trombetear a sua voz.

CARNAVAIS TÊM... IMPORTÂNCIA!

Por toda a rua, os adultos estavam pegando suas fantasias de carnaval ou dando partida nos carros abertos, ou preparando instrumentos musicais.

HAVERÁ... CARNAVAL...

Com um som de metais e uma explosão de danças, o bloco de carnaval partiu. O homem alto fechou a janela com um estrondo, desgostoso. Bernadine sorriu, arreganhando os dentes. Então, começou a dançar, acompanhando a banda.

Ela era o mais feliz pássaro de fogo, jamais visto no carnaval.

BANDOS DE FANTASMAS

A noite de Walpurgis não é uma noite comum e o senhor Majeika não é um bruxo comum. E a noite de primeiro de maio, quando, segundo a tradição, bruxos e bruxas se reúnem para uma grande celebração. Dizem que as Montanhas Harz, na Alemanha, são o ponto mais famoso do mundo para essa confraternização anual de bruxos, com magos chegando de todos os lugares, voando em suas vassouras. 0 senhor Majeika é um bruxo que ainda não completou seus Exames de Feitiçaria e, assim sendo, precisa ganhar seu sustento na Escola de Saint Barty, onde é professor da terceira série. Seus alunos o adoram, principalmente Thomas Grey e sua amiga Melanie Brace-Girdle, os únicos que conhecem o segredo do senhor Majeika — com exceção do odioso Hamish Bigmore. Tom e Melanie são um pouco como Harry Potter e a temível Hermione Granger, e consideram que qualquer pessoa capaz de fazer aparecer um prato de batatas fritas ou transformar alguém em um sapo precisa ter tanta magia nas pontas dos dedos quanto o professor Snape, de Hogwarts. (Casualmente, J. K. Rowling disse que a Noite das Bruxas era a sua noite favorita e que o professor Snape teve como base um de seus próprios professores — embora ela não dissesse qual deles!) Neste conto, o diretor da Saint Barty, o senhor Potter, decidiu fazer uma excursão com os alunos ao Castelo Chutney — na

Noite de Walpurgis. Com o senhor Majeika na excursão, a magia e as surpresas chegam rápido e em grande quantidade...

Pobre senhor Majeika. Aquela era a sua primeira Noite de Walpurgis longe de Walpurgis e ele sabia que teria que comemorá-la sozinho. Aquela era a noite mais importante do ano, lá em cima nos campos dos céus de onde os bruxos e as bruxas chegam e para onde todos os originários de Walpurgis sempre tentam voltar naquela noite, de modo a não perder as maravilhosas comemorações — as danças ao redor da Eterna Fogueira ao ar livre, a Ceia de Osso com Tutano e Brometo e, o mais importante de tudo, a visão inesquecível do Círculo Trançado das Bruxas, executando a Dança das Sete Teias de Aranha. Mas, pobre senhor Majeika! Não havia modo de ele

voltar a Walpurgis para as festividades daquele ano: fora banido para Britland e ali precisaria ficar, como professor, até ter provado a si mesmo merecer voltar para casa e terminar seus Exames de Bruxaria.

"Pobre Majeika!", pensou o Venerável Bruxo, meditando sobre a situação do companheiro ali em Britland. "Pobre Majeika! E a Noite de Walpurgis, e ele ficará sozinho."

"Pobre de mim", pensava o senhor Majeika, dentro de seu moinho. "Noite de Walpurgis e ficarei aqui sozinho." Mas ele decidira organizar suas próprias festividades de Walpurgis e fingiu estar de volta àquele local, com todos os outros Bruxos e Bruxas. Preparou uma enorme fogueira ao ar livre, fazendo uma pilha elevada com flores silvestres de nomes desconhecidos e ervas daninhas que infestavam a cerca viva. Fez para si mesmo uma coroa de ervas, como as que todos estariam usando lá em Walpurgis. Naquela noite, quando voltasse da escola, ele acenderia a fogueira e dançaria ao redor dela à luz do luar, entoando cânticos de Walpurgis.

Ele quase não agüentava esperar!

— Ah, Majeika — disse o senhor Potter, quando o senhor Majeika apareceu aquela manhã na Escola Saint Barty com seu triciclo — hoje é um dia muito especial, não?

— Sim, sim, senhor Potter — respondeu o senhor Majeika ansiosamente — mas como o senhor sabia? — Por um momento ele pensou que a Noite de Walpurgis fosse comemorada em Much Barty. Que emocionante aquilo seria! Ele poderia imaginar a senhora Brace-Girdle e as senhoras do vilarejo dançando ao redor de uma fogueira; elas pareceriam quase tão notáveis quanto as bruxas do Círculo Trançado.

— Como eu sabia, Majeika? — perguntou o senhor Potter, perplexo. — Porque eu mesmo preparei tudo.

— Preparou, senhor Potter?

— Sim, sim, Majeika, a excursão anual da escola. Você não se esqueceu dela, não é Majeika? Faremos o nosso passeio escolar anual, e este ano o destino é o Castelo Chutney.

— É mesmo, senhor Potter? — disse o senhor Majeika. — Parece emocionante. — Não tão emocionante quanto a Noite de Walpurgis, talvez, mas, assim mesmo, ainda bastante bom. Ele jamais havia visto um castelo em Britland, embora já tivesse visitado diversos em outras partes de Walpurgis, a maioria dos quais ocupada por gigantes e ogros bastante perigosos.

— O Castelo Chutney — explicou o senhor Potter — está de pé, Majeika, desde o século X.

— E mesmo? — respondeu o senhor Majeika. — Será que ele não gostaria de sentar?

— Pobre Majeika — disse o Venerável Bruxo ainda outra vez, mas agora em voz alta para um dos Bruxos Sêniores, o Bruxo Thymes. — Se pelo menos houvesse um modo de mantê-lo em contato com as nossas festividades da Noite de Walpurgis aqui em cima...

O Bruxo Thymes coçou a cabeça com a ponta de sua varinha mágica:

— Humm — murmurou, pensativo. — E se um de nós fosse lá embaixo visitá-lo?

O Venerável Bruxo estremeceu.

— Bem, um de nós, não — disse com firmeza. — Já fiz isso uma vez e foi terrível. — Ele se lembrava dos espinheiros e de todo aquele vento na descida. — Possivelmente, algum dos mais jovens em Walpurgis, alguém que estivesse disposto a pegar um pouco de ar fresco e ver o mundo.

Um ônibus grande estava estacionado diante da Escola Saint Barry, com as palavras Excursões Medievais de Jasper, o Alegre, pintadas na lateral.

— Todos prontos? — perguntou o senhor Potter. — O ônibus nos levará até a estação, de onde, por uma composição especial, iremos de trem a vapor até a Encruzilhada Chutney; lá, outro ônibus nos pegará e nos deixará no Castelo Chutney. Todos a bordo!

— Ainda não posso ir — disse o motorista. — Jasper, o Alegre, que é o patrão, não apareceu.

— Mas já são 10 horas — disse o senhor Potter, ansioso. — Desse modo as crianças perderão o delicioso almoço que lhes foi preparado no Castelo Chutney.

— Façamos o seguinte — propôs a conselheira, a senhora Brace-Girdle, que viera acompanhar a partida da filha Melanie.

— Eu esperarei aqui esse Jasper, o Alegre, e o levarei até lá de carro. Não há motivo para ele estragar o dia de vocês.

— Muito gentil de sua parte, Bunty - agradeceu o senhor Potter. A senhora Brace-Girdle, como sempre, era a salvação. — Vamos partir, todo mundo! Próxima parada, a estação.

— Estação? — perguntou o senhor Majeika. — O que é uma estação?

O Venerável Bruxo convocou uma reunião com todos os walpurgianos. Fez uma pequena preleção sobre como Majeika deveria estar se sentindo solitário. E concluiu:

— Quem gostaria de ir lá embaixo, apenas por um dia e uma noite, e fazer do Aprendiz de Bruxo Majeika um walpurgiano realmente feliz, festejando com ele a Noite de Walpurgis?

Ninguém ergueu a mão. (Wilhelmina Worlock havia saído para uma viagem de um dia até a parte posterior da lua e não estava ali para se oferecer como voluntária.)

Hum — murmurou o Venerável Bruxo. — Já estou vendo. Nenhum voluntário. — Virou-se para o Bruxo Thymes. — Isso torna as coisas um pouco mais difíceis.

O Bruxo Thymes coçou a cabeça mais uma vez.

— Bem, nem todos estão aqui, você sabe disso. Um nome me vem à mente. E ele é até capaz de concordar em ir. Se quiser vê-lo, teremos de descer até as Catacumbas...

Bem — Melanie dirigiu-se ao senhor Majeika —, agora você já sabe como é uma estação. — Estavam na plataforma, aguardando o trem especial a vapor.

— Sim — concordou o senhor Majeika, hesitante, olhando a volta. — Mas ainda não sei para que serve.

— Eu lhe explicarei — disse Thomas. — E o seguinte...

Mas naquele momento ouviu-se o som agudo de um apito e eles puderam ver o trem a vapor bufando nos trilhos em direção a eles.

O senhor Majeika gritou, apavorado, e começou a correr.

— Um dragão! É um dragão!

Thomas e Melanie correram atrás dele e o agarraram, arrastando-o para fora da sala de espera, onde estava tentando se esconder.

— Não é um dragão — informou Melanie com firmeza. — É apenas um trem.

O trem entrou na estação e a máquina lançou uma nuvem de vapor ao passar por eles, com o fogo bramindo na cabine. O senhor Majeika estava todo trêmulo de pavor.

— Olhem! Fogo, fogo! E vapor, e fumaça! — gritou. — Só dragões respiram vapor e fumaça e têm um fogo assim no ventre.

— Ah, aí está você, Majeika — exclamou o senhor Potter, passeando pela plataforma. — Entre!

— Não vou subir em um dragão, senhor Potter — estremeceu o senhor Majeika.

— Oh, vai sim — intrometeu-se Melanie com firmeza. — Todos a bordo, senhor Majeika!

As Catacumbas walpurgianas são um dos lugares mais escuros, fantasmagóricos e medonhos de toda a Walpurgis, cheias de teias de aranha e iluminadas por uma sinistra luz esverdeada.

Até mesmo o Venerável Bruxo estava um pouco nervoso quando, junto com o Bruxo Thymes, andava às apalpadelas por uma passagem estreita.

— Tem certeza de que este é o lugar certo, Thymes? — perguntou, ansioso. — Eu não gostaria de entrar em um caminho errado, pois nunca se sabe o que se pode encontrar.

— Sem dúvida — respondeu o Bruxo Thymes. — Mas esta deve ser a câmara certa. Se bem me lembro, ele mora em um caixão de vidro aqui dentro. — Enfiou a cabeça por baixo de uma passagem estreita em arco e conduziu o Venerável Bruxo até uma gruta de aparência particularmente sinistra.

— Um caixão de vidro? — perguntou o Venerável Bruxo. — Você disse caixão?

— Então, isso não é emocionante, crianças? — perguntou o senhor Potter, observando o caos a seu redor dentro do trem.

No momento em que o apito soou e o trem começou a se movimentar em direção a Much Barty, irrompeu uma briga entre os integrantes da terceira série. Muitos subiram nas prateleiras de bagagem e o restante ficou discutindo para ver quem poderia conseguir um lugar perto das janelas.

— Ah, Majeika — suspirou o senhor Potter, vendo o senhor Majeika cambalear nervoso pelo corredor —, você pode tomar conta disso. — E o senhor Potter passou por ele, trancando-se no banheiro.

— T-tomar c-conta, senhor Potter? — disse o senhor Majeika, nervoso, olhando pela janela do corredor. — C-como quiser.

Mas alguém não deveria ficar de olho naquele dragão? Ele ainda está cuspindo fogo. Sabe disso?

Thomas e Melanie, procurando lugares para sentar, encontraram um compartimento vazio. Vazio, isto é, com exceção de Hamish Bigmore, ali sentado sozinho, jogando sal em um saco de salgadinhos crocantes.

— Importa-se de nos juntarmos a você, Hamish? — perguntou Melanie.

— E claro que me importo — respondeu Hamish Bigmore. — Estou com o bilhete de temporada de meu pai e ele sempre viaja de primeira classe. Saiam, antes que eu chame o guarda! — E apontou para o aviso afixado na janela: Apenas para portadores de passagem de primeira classe.

O Bruxo Thymes encontrara o caixão de vidro e estava batendo nele.

— Saia, saia, seja você quem for! — entoava.

O vidro estava sujo, e o Venerável Bruxo não conseguia ver quem ou o que estava dentro do caixão.

— Tem certeza de que essa é uma boa idéia? — perguntou, ansioso.

— É o feitiço certo para fazê-los levantar, você sabe — disse o Bruxo Thymes. E entoou mais uma vez: — Saia, saia, seja você quem for!

O caixão de vidro começou a abrir, rangendo.

O senhor Majeika estava começando a se acostumar com o fato de estarem viajando de dragão. No final das contas, a pavorosa criatura ainda não os havia devorado. Mas ele podia imaginar como seria se o tivesse feito. Uma bocarra se abriria e, repentinamente, tudo ficaria escuro quando as pessoas fossem tragadas para o ventre do dragão.

Naquele momento tudo ficou escuro. E o senhor Majeika berrou.

— Está tudo bem, senhor Majeika! — gritou Melanie.

— O dragão nos engoliu! — berrou o senhor Majeika.

— Não, não engoliu — explicou Thomas, pacientemente. — Só estamos dentro de um túnel, nada mais.

O senhor Potter emergiu do banheiro e comentou:

— Ah, Majeika, parece que você está se divertindo. Nada como um belo dia de passeio relaxante, não é?

— Não, senhor Potter — estremeceu o senhor Majeika.

— Saia, saia, seja você quem for! — entoou o Bruxo Thymes ainda mais vez e ergueu a ponta da sua vara de maneira que a luz esverdeada na gruta se tornasse um pouco mais forte.

— Vá embora — disse uma voz fraca vindo da abertura do caixão. — Não gosto de luz. Ela me deixa nervoso.

— Saia, saia, seja você quem for! — repetiu o Bruxo Thymes.

— Não sairei — replicou a voz fraca.

— Oh, sim, você sairá — insistiu o Bruxo Thymes com firmeza, colocando a mão na abertura. — Saia daí!

E para fora, muito a contragosto, veio um fantasminha magro, trêmulo, de longos cabelos grisalhos e rosto tão branco quanto uma folha de papel.

— Esse — disse o Bruxo Thymes ao Venerável Bruxo — é Phil, o Espectro.

O pequeno rosto pálido fixou-se neles.

— Phil, o Espectro — anunciou o Venerável Bruxo —, você foi escolhido para fazer uma visita a Britland.

— Por favor, não! — estremeceu o fantasma, tentando voltar ao caixão de vidro. Mas o Bruxo Thymes segurou-o pelo pescoço.

— É uma ordem — disse ao fantasma.

— Não! — guinchou o fantasma, retorcendo-se tanto, que a cabeça caiu. — Isso sempre acontece quando fico aterrorizado, — explicou, colocando-a de novo no lugar.

— Preste atenção, Espectro — o Venerável Bruxo falou com firmeza —, você não pode passar o resto de sua vida, digo, de sua morte, enfiado nesse miserável caixão. Saia e faça o trabalho

para o qual foi treinado! Espera-se que você assombre pessoas.

— Isso mesmo, Espectro — acrescentou o Bruxo Thymes. — Já está mais do que na hora de você assombrar.

— Mas não quero assombrar ninguém, senhor — argumentou Phil, o Espectro, miseravelmente. — Sou muito tímido. Eu costumava assustar um pouco, na surdina, mas eu mesmo ficava mortalmente aterrorizado. Por isso, me afastei e me escondi aqui, senhor. Apenas alguns outros fantasmas passam rapidamente por aqui, uma vez ou outra.

— Você é um sujeitinho infeliz, não é? — observou o Venerável Bruxo. — Nunca se sente solitário?

— Bem, senhor — respondeu Phil, o Espectro —, sinto-me um pouco só, de vez em quando.

— Exatamente isso! O Aprendiz de Bruxo Majeika está muito solitário lá embaixo, em Britland, e você foi escolhido para ir lá e alegrá-lo, apenas por uma noite, a Noite de Walpurgis.

— Mas, senhor...

— Não quero ouvir mais uma palavra, Espectro. Você vai para lá!

Mas ele não estava disposto a obedecer. De modo que o Bruxo Thymes e o Venerável Bruxo tiveram de empurrar o pobre Phil, o Espectro, buraco abaixo, pelo céu, de Walpurgis para Britland. A infeliz criatura berrava enquanto caía.

Se estivesse usando um lençol branco, como os fantasmas muitas vezes usam, ele teria funcionado como um pára-quedas.

Mas aquele era um fantasma do estilo medieval, uma vez que era da época de Henrique VIII, e seus gibão e calções não funcionavam como algum tipo de freio contra o vento. Caiu muito depressa e aterrissou com um som surdo bem perto de Much Barty. Fantasmas nada pesam, de modo que ele não se machucou, mas tudo aquilo foi um choque terrível.

— Muuu! — reagiu uma vaca bem atrás dele, e o pobre Phil, o Espectro, teria largado a sua pele, se a tivesse. Da forma como as coisas estavam, ele deu um pequeno grito e o livro de Instruções para walpurgianos em Britland caiu de seu bolso.

Aquilo fez com que se lembrasse: ele deveria verificar no livro as ordens que recebera. "Após a chegada em Much Barty", leu, "apresente-se imediatamente ao Aprendiz de Bruxo Majeika, que geralmente pode ser encontrado na escola de Saint Barty".

Phil, o Espectro, preparou-se para pegar a estrada.