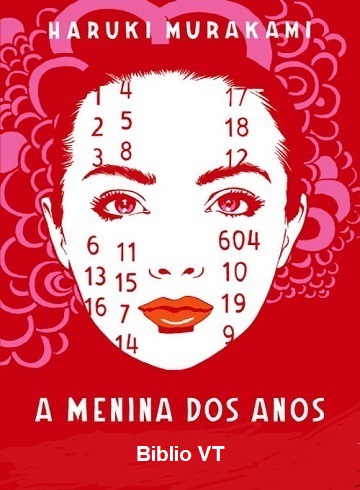

Biblio VT

Era sexta-feira, e, para não variar, ela andava a servir às mesas, nesse dia em que completava vinte anos. Costumava trabalhar às sextas, mas nesse dia em concreto tinha combinado com uma colega de trabalho, de modo a ficar com a noite livre. Por sorte, a outra mostrara-se de imediato disposta a trocar de turno. Vendo bem, apanhar com os gritos de um cozinheiro furibundo enquanto distribuía pratos de gnocchi de abóbora e espetada de frutos do mar pelas mesas dos comensais não era a forma ideal de celebrar o vigésimo aniversário. Para mal dos seus pecados, a colega piorara da constipação e ficara de cama com 40 graus de febre e uma diarreia que não havia meio de parar. Avisada em cima da hora, não teve remédio senão apresentar-se ao trabalho.

«Não te preocupes», dissera quando a colega telefonara a pedir desculpa pelo transtorno. «Também não estava a pensar em fazer nada de especial, apesar de ser o dia dos meus anos.»

Em boa verdade, não se pode dizer que tenha ficado particularmente desgostosa. A principal razão para isso era o facto de ter discutido violentamente com o mais-que-tudo, com quem planeara, em teoria, fazer qualquer coisa nessa noite. Andavam juntos desde o secundário. A discussão nascera do nada, mas, palavra puxa palavra, a cena assumira contornos mais dramáticos e transformara-se numa longa e amarga disputa em que ambos verbalizaram a sua fúria – suficientemente má para ter estraçalhado de vez os laços que há muito os uniam. Algo no mais fundo do seu ser se transformara em pedra e morrera para sempre. O namorado não voltara a entrar em contacto desde que se tinham travado de razões, e, por ela, não sentia a mínima vontade de tomar a iniciativa de lhe telefonar.

O restaurante italiano em que trabalhava era um dos mais afamados no cosmopolita bairro de Roppongi, em pleno coração de Tóquio. Estava a funcionar desde meados dos anos de 1960 e, embora fiel aos pratos da velha cozinha, continuava a valer pela qualidade da gastronomia tradicional, pelo que os clientes não se podiam queixar. A sala de jantar tinha uma atmosfera calma e acolhedora, sem sinais de novo-riquismo. Mais do que apelar às camadas jovens, o ambiente atraía, sobretudo, clientes com uma certa idade, entre os quais se contavam alguns atores e escritores célebres.

Havia dois empregados a tempo inteiro, seis dias por semana. Ela e uma colega, contratadas em regime parcial, eram estudantes que trabalhavam três dias em turnos alternados. Além disso, registava-se a presença de um gerente e, na caixa, de uma senhora magrinha de meia-idade, que, segundo diziam à boca pequena, se mantinha firme no seu posto desde que o restaurante abrira as portas. Inquebrantável, à semelhança de uma vetusta personagem, com o seu quê de sombrio, saída do romance A Pequena Dorrit1 de Charles Dickens. Estava encarregada de fazer a caixa e atender o telefone. Só falava quando necessário e usava o mesmo vestido preto. Tinha qualquer coisa de duro e frio; se fosse deixada a vogar à noite em pleno mar, o mais provável era ir contra todos os barcos que se cruzassem na sua rota e mandá-los direitinhos para o fundo.

Quanto ao gerente do restaurante, andaria na casa dos quarenta. Alto e largo de ombros, bastava olhar para a sua constituição para ver que devia ter feito desporto na juventude, se bem que, com os anos, tivesse acumulado pregas de gordura tanto na barriga como no queixo. O cabelo, curto e espetado, começava a rarear no alto da cabeça, e desprendia-se dele um odor vagamente bafiento que evocava um solteirão – parecido com o cheiro de jornais esquecidos numa gaveta, à mistura com rebuçados de mentol para a tosse. Havia na família um tio solteirão que cheirava igualzinho.

O gerente usava invariavelmente fato escuro, camisa branca e lacinho – não um daqueles que se compram já prontos, com a camisa, mas um laço genuíno, que ele, todo ufano, fazia questão de apertar na perfeição, sem o espelho à frente. Dia após dia, executava com grande eficácia as suas tarefas, que consistiam em receber os comensais e conduzi-los às respetivas mesas, e mais tarde despedir-se deles, tratar das reservas, saber de cor o nome dos clientes mais antigos e fiéis e atendê-los com um sorriso, mostrar-se recetivo a uma hipotética reclamação, recorrer aos conhecimentos de perito para dar conselhos avisados em matéria de vinhos e supervisionar o trabalho dos funcionários. A isso, acrescia uma missão especial, que consistia em transportar o jantar até ao quarto onde morava o dono do restaurante.

1 Little Dorrit, no original. Tradução portuguesa mais recente de João Pedro Cochofel publicada pelo Círculo de Leitores, Lisboa, 1987. (N. da T.)

– O proprietário tinha um quarto no sexto andar do mesmo edifício do restaurante.

Sem saber como, acabámos os dois à conversa sobre o nosso vigésimo aniversário. A maior parte das pessoas lembra-se perfeitamente desse dia. O dela tinha sido há mais de dez anos.

– Acontece que o proprietário nunca, mas nunca se mostrava no restaurante. O gerente era a única pessoa a conhecer o seu aspecto, já que tinha por obrigação levar-lhe a comida. Tirando ele, nenhum dos restantes empregados lhe pusera a vista em cima.

– Quer dizer que o dono do restaurante mandava entregar todos os dias no quarto a comida feita no seu restaurante?

– Isso mesmo – confirmou ela. – Às oito da noite, fizesse chuva ou fizesse sol, o gerente estava incumbido de lhe levar o jantarinho pronto. Como era a hora de maior movimento no restaurante, a ausência do gerente representava um problema para nós, mas não havia volta a dar, visto que aquele ritual vinha de trás. A refeição era colocada num daqueles carros de rodas, como os que são usados pelos hotéis no serviço de quartos; a seguir, o gerente empurrava o carrinho, com uma expressão muito séria, regressando quinze minutos mais tarde de mãos a abanar. Passada uma hora, tornava a ir lá acima para recolher os pratos e os copos vazios. O ritual repetia-se diariamente, sem exceção, como o mecanismo de um relógio. A primeira vez que assisti à cena, tudo aquilo me pareceu um bocado estranho. Dir-se-ia uma cerimónia religiosa, estás a ver? Mas depois habituei-me e deixei de passar cartão.

O proprietário do restaurante alimentava-se à base de galinha. A confeção e os acompanhamentos podiam variar, de dia para dia, mas o prato principal era sempre à base de galinha. Um jovem cozinheiro confidenciara-lhe em tempos que cozinhara frango assado durante uma semana a fio, para pôr à prova a reação dele, mas que não recebera reclamações. Como seria de esperar, qualquer cozinheiro-mor que se preze gosta de conduzir experiências e de preparar tudo a seu bel-prazer. Por conseguinte, de cada vez que mudavam de cozinheiro, o novo chef dava largas à imaginação e começava por arranjar mil e uma maneiras de cozinhar frango. Inventavam molhos, cada um mais requintado do que o outro, mandavam buscar as galinhas a novos fornecedores, mas tais esforços revelavam-se inúteis. Era o mesmo que atirar pedras para o interior de uma caverna deserta. A páginas tantas, acabavam por desistir e optavam por enviar ao dono do restaurante a mesma versão do requentado prato de frango guarnecido. Vendo bem, ninguém lhes exigia mais do que isso.

A dezassete de novembro, no dia dos seus anos, o trabalho correu como de costume. Ao início da tarde a chuva começara a cair a intervalos regulares, e mal escurecera transformara-se num valente temporal. Às cinco, o gerente reuniu-se com o pessoal para o industriar quanto aos pratos do dia. Aos criados de mesa, pedia-se-lhes que memorizassem a ementa, palavra por palavra, e que não recorressem em caso algum a notas rabiscadas num pedaço de papel: escalopes de vitela à Milanesa, sardinhas e massa com couve, musse de avelã. Volta e meia, acontecia o gerente pôr-se no papel de comensal e, à laia de teste, fazer perguntas a que os criados eram obrigados a responder. A seguir, os empregados tomavam a sua refeição: jamais um funcionário daquele restaurante, chegada a hora de fazer o pedido, correria o risco de ser apanhado em flagrante pelos clientes com o estômago a dar horas!

O restaurante abriu as portas às seis, mas os primeiros clientes tardaram a chegar devido à forte bátega que se fez sentir e que levou ao cancelamento de várias reservas. Era provável que as senhoras não quisessem aventurar-se e expor os seus vestidos de cerimónia ao efeito arrasador da chuva. Enquanto o gerente andava de um lado para o outro, de expressão fechada e lábios cerrados, os empregados matavam o tempo a polir saleiros e pimenteiros ou a trocar impressões com o chef. Quanto a ela, mantinha-se atenta à sala de jantar, onde se encontrava um único casal sentado à mesa, e ao som de harpa discretamente difundido através das colunas no teto. O odor intenso das chuvadas tardias de outono inundava o restaurante.

Passava das sete e meia quando o gerente começou a sentir-se adoentado. Sem forças, deixou-se cair numa cadeira e ali ficou, agarrado ao estômago, como se tivesse sido atingido a tiro. Uma camada de suor gorduroso colava-se-lhe à testa. «Acho melhor levarem-me ao hospital», pediu num murmúrio. Ele não era do género de adoecer subitamente e ver-se obrigado a dar parte de fraco. Trabalhava naquele restaurante já lá iam uns dez anos e não se lembrava de ter faltado um dia sequer. Nunca estar doente nem ferido representava um ponto de honra, mas bastava olhar e ver a sua expressão de dor para perceber que estava verdadeiramente atrapalhado.

A rapariga pegou num guarda-chuva e foi lá fora para ver se chamava um táxi. Um dos criados de mesa ajudou o gerente a pôr-se de pé e dispôs-se a acompanhá-lo ao hospital mais próximo. Antes de entrar no táxi, o gerente disse-lhe com maus modos: «Quando forem oito da noite, quero que leves esta refeição ao quarto 604. Tens apenas de tocar à campainha, dizer “Aqui tem o seu jantar” e deixar ficar o carrinho.»

«Quarto 604, diz o senhor?»

«Às oito em ponto», repetiu, voltando a fazer uma careta de dor. A porta fechou-se, e o táxi arrancou.

Depois de o gerente ter desaparecido do mapa, a chuva continuou sem dar mostras de querer abrandar e um ou outro cliente entrava de longe a longe. Não havia mais de duas ou três mesas ocupadas, por isso não fazia diferença que o gerente e um dos funcionários estivessem ausentes; do mal o menos, como soe dizer-se. Na realidade, a azáfama costumava ser tão grande que o pessoal de serviço não chegava para as encomendas.

Perto das oito, quando a refeição destinada ao dono do restaurante ficou pronta, a jovem empurrou o carrinho de serviço para dentro do elevador e subiu até ao sexto andar. A refeição compunha-se do mesmo de sempre: uma entrada à base de galinha com vegetais cozidos no vapor, meia garrafa de vinho tinto com a rolha parcialmente tirada, pão e manteiga, um termo de café. O aroma intenso do prato de galinha cozinhado encheu por completo o espaço exíguo do elevador, misturando-se com o cheiro da chuva. O chão estava repleto de gotas, dando a entender que alguém com um guarda-chuva molhado utilizara o elevador.

A empregada empurrou o carrinho pelo corredor fora, detendo-se ao chegar diante da porta com o número 604. Era ali. Depois, fez um esforço e tornou a confirmar mentalmente: 604. Tem de ser aqui. Aclarou a garganta e tocou à campainha.

Não obteve resposta. Deixou-se estar ali durante uns bons vinte segundos. Quando se preparava para tocar de novo, a porta foi aberta e apareceu um homenzinho magro. Devia ser uns dez centímetros mais baixo do que ela. Vestia um fato escuro e, em contraste com o branco da camisa, destacava-se a gravata, de um castanho-amarelado parecido com a tonalidade das folhas caídas. Tudo nele respirava limpeza, com a roupa muito bem engomada e sem um vinco, e o cabelo, branco, cuidadosamente penteado. Quem o visse, seria tentado a pensar que se preparava para fazer uma noitada. As rugas vincadas da testa lembravam ravinas, daquelas que se veem nas fotografias tiradas do ar.

– Aqui tem o seu jantar – disse numa voz rouca, pigarreando de novo baixinho. Quando ficava nervosa, a sua voz tinha tendência a enrouquecer.

– O meu jantar?

– Sim, o gerente ficou indisposto de um momento para o outro. Portanto, tive de ser eu a vir até aqui trazer-lhe o jantar no lugar dele.

– Ah, estou a ver – sussurrou o ancião, quase como se falasse com os seus botões, sem tirar a mão da maçaneta da porta. – Com que então, sentiu-se mal! Quem diria?

– Começou a ter dores no estômago de repente e levaram-no para o hospital. Pode ser apendicite, segundo ele.

– Isso não augura nada de bom – declarou o velho, passando os dedos pelas rugas da testa. – Mesmo nada de bom.

A rapariga voltou a aclarar a garganta.

– Posso levar a comida para dentro? – perguntou.

– Ah, claro... – disse ele. – Sim, claro, se estiver nessa disposição. Por mim, esteja à vontade.

Se estiver nessa disposição?, pensou ela. Que estranho modo de pôr as coisas. Por que diabo era a vontade para ali chamada?

O velhote escancarou a porta, e ela empurrou o carrinho. O chão estava coberto por um tapete cinzento e não havia espaço para tirar os sapatos. A primeira divisão tinha aspecto de ser um imenso escritório, como se o quarto funcionasse mais como local de trabalho do que como residência. Da janela avistava-se a Torre de Tóquio, profusamente iluminada, cuja estrutura de aço se recortava a pouca distância dali. Junto à janela via-se uma secretária, e ao lado desta estava um sofá para duas pessoas com ar confortável e resistente. O velho apontou para a mesinha de café com tampo de plástico defronte do sofá. Ela dispôs um guardanapo branco e os talheres de prata, e depois colocou em cima da mesa o bule do café e a chávena, a garrafa de vinho e o copo, o pão e a manteiga, sem esquecer o prato com o frango e o acompanhamento de legumes no vapor.

– Se o senhor quiser fazer o favor de deixar os pratos na entrada, como de costume, regressarei daqui a uma hora para recolher tudo.

As palavras delas tiveram o condão de desviar o velho da apreciação contemplativa do seu jantar.

– Claro que sim, não se preocupe. Deixarei ficar tudo na entrada. Em cima do carrinho. Daqui a uma hora. Se assim o desejar.

Pois sim, abelha, respondeu ela de si para si, é mesmo isso que desejo.

– Há mais alguma coisa que eu possa fazer por si?

– Não, muito agradecido – respondeu ele, depois de refletir. Os sapatos pretos brilhavam de tão engraxados. Eram pequenos e deveras elegantes. Vê-se que se trata de um homem que dá valor à apresentação, pensou ela. E que está bastante bem conservado para a idade que tem.

– Nesse caso, vou regressar ao meu posto de trabalho.

– Espere um instante, por favor – pediu ele.

– Sim?

– Estaria disposta, minha cara, a conceder-me cinco minutos do seu tempo? Tenho um assunto que gostaria de abordar com a menina.

Confrontada com um pedido tão sincero, a rapariga corou.

– Sim, acho que isso é possível – concordou. – Quer dizer, desde que não ultrapasse os cinco minutos.

No fundo, era ele o patrão, a pessoa que lhe pagava as horas que trabalhava por dia. A questão não se punha. Além disso, aquele velho não parecia capaz de fazer mal a uma mosca.

– A propósito, que idade tem? – perguntou o homem de idade, mantendo-se de pé junto à mesa, com os braços cruzados e sempre a fitá-la.

– Tenho vinte anos, acabados de fazer – respondeu ela.

– Vinte anos, acabados de fazer – repetiu ele, semicerrando os olhos como se estivesse a querer espreitar por uma pequena fresta. – Vinte anos acabados de fazer. Quando, ao certo?

– Bom, para ser franca, acabei de os fazer – referiu ela. E, após uma ligeira hesitação, acrescentou: – Hoje é o meu dia de anos.

– Estou a perceber – disse ele, esfregando o queixo como se aquilo se revestisse aos seus olhos de enorme significado. – Hoje, não foi o que disse? Completa vinte anos?

Ela respondeu que sim com a cabeça.

– Quer então dizer que veio ao mundo faz agora exatamente vinte anos.

– De facto – confirmou ela –, assim é.

– Estou a ver, estou a ver – disse ele. – Mas isso é maravilhoso. Bem, então, os meus parabéns.

– Muito obrigada – agradeceu ela. Apercebeu-se de que era a primeira vez, ao longo do dia, que alguém lhe dava os parabéns. Claro, podia ter uma mensagem dos pais no atendedor automático quando chegasse a casa do trabalho, se telefonassem de Oita.

– Creio que a ocasião merece uma celebração digna desse nome – avançou ele. – Que me diz a acompanhar-me num pequeno brinde? Podemos aproveitar este belo tinto.

– Agradeço, caro senhor, mas não posso, tenho trabalho à espera.

– Ora, um golinho nunca fez mal a ninguém. Se for eu a dar autorização, ninguém se atreverá a dizer nada. Vamos, só um brinde para festejar este dia.

O velho acabou de tirar a rolha da garrafa e deitou um pouco de vinho no copo destinado à menina dos anos. Ato contínuo, tirou outro copo da cristaleira e serviu-se a si próprio.

– Feliz aniversário – disse ele.

Os dois ergueram os respetivos copos e fizeram um brinde.

– Muitos anos de uma vida feliz e plena de realizações, e que nada nem ninguém permitam que nuvens negras representem uma ameaça.

Brindaram os dois e entrechocaram os copos.

Muitos anos de uma vida feliz e plena de realizações, e que nada nem ninguém permitam que nuvens negras representem uma ameaça, repetiu ela mentalmente. Que estranho discurso para brindar ao seu aniversário.

– Uma pessoa faz vinte anos uma vez na vida. É uma ocasião que não se repete.

– Eu sei – replicou ela, bebendo um gole no vinho, à cautela.

– E, no entanto, neste dia em particular, deu-se ao trabalho de vir até aqui trazer-me o jantar, como se fosse uma fada boa.

– Limitei-me a cumprir ordens.

– Mesmo assim – referiu o ancião, acenando rapidamente com a cabeça várias vezes. – Mais uma razão, minha encantadora menina.

Instalou-se na poltrona de cabedal ao lado da escrivaninha e, com um gesto, convidou-a a tomar assento. Sem largar o copo, ela aproximou-se e sentou-se na beirinha do sofá. Com os joelhos alinhados, ajeitou a saia e aclarou a garganta pela enésima vez. Reparou nas linhas traçadas pelas gotas de chuva que escorriam pela vidraça. Reinava uma estranha calma.

– Hoje é o dia em que faz vinte anos, e ainda me traz esta maravilhosa refeição quente – observou ele, para que não restassem dúvidas, ao mesmo tempo que pousava o copo com força na secretária, produzindo um ligeiro som seco. – Só pode ser obra do destino, não lhe parece?

Apesar de não estar lá muito convencida, ela concordou com a cabeça.

– Daí que – prosseguiu o dono do restaurante, ajeitando o nó da gravata no tom das folhas mortas – me sinta na obrigação de ter uma atenção para consigo. Uma ocasião especial exige uma oferta especial.

Apanhada de surpresa, ela abanou a cabeça.

– Nem pense nisso. Limitei-me a trazer-lhe o jantar, tal como me foi pedido.

O homem de idade ergueu as mãos, com as palmas viradas para ela.

– Não, por quem sois! Está decidido. E nem é bom que a menina pense mais no assunto. Quando falo num presente, não me refiro a algo palpável, um objeto com etiqueta a indicar o preço. Nada disso. Quero eu dizer... – explicou, pousando as mãos na secretária e inspirando longa e profundamente – ... que teria todo o gosto em conceder a uma jovem fada tão encantadora um desejo, que é como quem diz, que está ao meu alcance ajudar o seu desejo a materializar-se. Tudo o que possa imaginar, ou que sempre ambicionou. Isto partindo do pressuposto de que tem realmente um desejo concreto.

– Um desejo? – repetiu ela, sentindo a garganta seca.

– Sim, algo que gostasse de ver substancializado. Diga-me qual é o desejo, um desejo que seja, e comprometo-me a transformar os seus anseios em realidade. É um presente de anos desse género que me proponho dar-lhe. Contudo, é melhor ponderar antes de responder, porque só lhe posso conceder um desejo. – Dito aquilo, pôs um dedo no ar. – Um único para amostra. Olhe que não pode mudar de ideias.

Ela não soube que responder. Um desejo? Fustigadas pelo vento, as gotas de chuva batiam com violência e de forma desigual de encontro ao vidro da janela. Enquanto ela permaneceu calada, o velho olhou-a nos olhos, sem dizer palavra. Sentia o pulsar desencontrado do tempo nos ouvidos.

– Posso perguntar uma coisa, esse pedido ser-me-á concedido?

Em jeito de resposta, o ancião – com ambas as mãos sobre a mesa – limitou-se a sorrir. Era um sorriso afetuoso, perfeitamente natural.

– Então, tem um desejo ou não, minha menina? – insistiu ele com toda a gentileza.

*

– Isto foi rigorosamente verdade – frisou, olhando-me de frente. – Não estou a efabular.

– Claro que não – disse eu. Ela não era pessoa do género de inventar uma história daquelas assim do pé para a mão. – E tu, chegaste a fazer o tal pedido?

Ela continuou a fitar-me durante um bocado. Depois, suspirou baixinho.

– Não me interpretes mal – declarou. – É preciso não esquecer que na altura eu não levava o velhote cem por cento a sério. Aos vinte anos já ninguém acredita em contos de encantar. Se aquela era a maneira que ele arranjara para se meter comigo, há que reconhecer que sabia fazer as coisas e que tinha um apurado sentido de oportunidade. Vendo que ele era um velho todo pimpão com um brilhozinho nos olhos, resolvi alinhar na brincadeira. No fim de contas, e já que era o dia em que eu fazia vinte anos, pensei para comigo que não era nada do outro mundo se sucedesse alguma cena invulgar. Não se punha sequer a questão de acreditar ou não.

Assenti em silêncio.

– De certeza que entendes este estado de espírito. Estava a chegar ao fim o dia do meu vigésimo aniversário e ainda não acontecera nada que merecesse a pena referir, nem uma única pessoa me tinha dado os parabéns, e eu limitara-me a servir pratos de tortellini com molho de anchovas.

Voltei a fazer que sim com a cabeça.

– Não te preocupes – disse a outra –, entendo lindamente.

– E foi então que formulei um desejo.

O velho continuava a olhar fixamente para ela, sem dizer uma palavra, com as mãos pousadas na secretária. Sobre a mesa via-se ainda uma série de pastas grossas (porventura livros de contabilidade), a par de material de escritório, um calendário e um candeeiro que tinha um abajur verde. No meio daquilo, as mãos pequenas pareciam fazer parte do inventário. A chuva continuava a embater com violência na vidraça, deixando que as luzes da Torre de Tóquio se infiltrassem por entre as gotas dispersas.

As rugas na testa do homem de provecta idade revelavam-se mais profundas.

– É portanto esse o seu desejo?

– Sim – respondeu ela. – Esse é o meu desejo.

– Um tanto ou quanto insólito para uma rapariga da sua idade – comentou ele. – Para dizer a verdade, estava à espera de algo diferente.

– Se não servir, posso reformular o pedido – disse a jovem, aclarando a voz. – Não me importo. Por mim, tudo bem.

– Não, não! – atalhou ele, agitando as mãos como se fossem bandeirinhas. – Não há nada de errado com o seu desejo. Fiquei surpreendido, confesso. E não deseja mais nada? Como, por exemplo, ficar mais bonita, mais inteligente, mais rica... Enfim, o género de coisas que uma rapariga da sua idade teria normalmente pedido?

Ela precisou de um par de minutos para encontrar as palavras adequadas. O idoso limitou-se a esperar pacientemente, sem piar, mantendo as mãos em posição de repouso sobre a escrivaninha.

– É óbvio que gostava de ser mais bonita, mais inteligente ou de ter mais dinheiro. Mas não consigo imaginar qual a minha reação no caso de um desses cenários me calhar em sorte. Talvez seja demasiada areia para a minha camioneta. Sinceramente, ainda não sei muito bem como encarar as coisas da vida. Não sei como é que funciona.

– Compreendo – disse o velho, entrelaçando os dedos e voltando a descruzá-los. – Compreendo.

– Quer dizer que aceita o meu pedido?

– Claro que sim – respondeu ele. – Naturalmente. Pela minha parte, não vejo nenhum obstáculo.

De um momento para o outro, pareceu fixar um ponto algures na sala. As rugas da testa tornaram-se mais vincadas. A imagem lembrava as próprias dobras do cérebro, à medida que ele dava mostras de se concentrar. Parecia ter o olhar cravado em qualquer coisa – fragmentos invisíveis do passado, quem sabe? – que estivesse a pairar à sua frente. Abriu os braços, soergueu-se na cadeira e bateu as palmas energicamente produzindo um som seco. Depois, voltou a sentar-se e passou ao de leve a ponta dos dedos pelas rugas da testa, como se fizesse menção de as atenuar. Só então se virou para ela, arvorando um sorriso genuíno e meigo.

– Já está – disse ele. – O desejo foi-lhe concedido.

– Tão depressa?

– Sim, não custou nada. O desejo realizou-se. Feliz aniversário, minha simpática menina. Agora pode regressar ao seu trabalho. Não se preocupe, que eu volto a pôr o carrinho no corredor.

Ela apanhou o elevador e regressou ao restaurante. Sem nada para transportar, sentia-se estranhamente leve, como se estivesse a caminhar por cima de uma superfície invulgarmente vaporosa e macia.

– O que foi? Parece que estás na lua– observou o colega mais novo.

Ela lançou-lhe um olhar ambíguo e negou com a cabeça.

– A sério? Não, estou óptima.

– Conta-me tudo. Fala-me lá do dono do restaurante. Como é que ele é?

– Não te sei dizer, não lhe vi bem a cara – desculpou-se ela, matando a conversa logo de início.

Passada uma hora tratou ela mesma de ir buscar o carrinho, que foi encontrar já no corredor, com tudo no devido sítio. Ao levantar a tampa do prato coberto, verificou que tanto a galinha como os vegetais tinham desaparecido. Também a garrafa de vinho e o bule de café estavam vazios. A porta que dava para o quarto 604 permanecia fechada e sem sinal de vida. Ficou ali por segundos, na vaga esperança de que a porta se abrisse, mas tal não se verificou. Voltou a meter o carrinho dentro do elevador e trouxe-o para baixo, deixando-o ficar ao lado da máquina de lavar loiça. O cozinheiro olhou distraidamente para o prato, apenas para confirmar que estava vazio, como de

costume.

*

– Não tornei a ver o proprietário – confidenciou-me ela. – Nem uma única vez. Afinal, o problema do gerente não passou de uma vulgar dor de estômago, e no dia seguinte voltou a levar o jantar ao dono do restaurante. Despedi-me e abandonei o restaurante logo a seguir ao Ano Novo, e nunca mais tornei a pôr lá os pés. Não sei explicar porquê, mas achei melhor manter-me afastada. Chama-lhe uma premonição, se quiseres.

Ensimesmada, entretinha-se a brincar com uma base de copos, daquelas de papel.

– Às vezes, tenho a sensação de que aquilo que me aconteceu no dia em que fiz vinte anos não passou de uma quimera. Pergunto a mim mesma se terá sucedido algo que me levasse a pensar que aconteceram certas coisas que, em bom rigor, nunca se verificaram. Mas tenho a certeza de que foi realmente assim que a situação se desenrolou. Ainda hoje me lembro com uma nitidez espantosa das peças de mobiliário e de todo o tipo de bricabraque que existia no quarto 604. Não podia ter sido mais real e, além do mais, revestiu-se para mim de grande significado.

Ficámos os dois em silêncio, cada um a beber o que tinha no copo e mergulhado em pensamentos.

– Posso fazer-te uma pergunta? – disse eu. – Ou, melhor dizendo, duas perguntas?

– À vontade – respondeu ela. – Imagino que me queiras perguntar qual foi o desejo que formulei na altura. Palpita-me que será essa a primeira coisa.

– Dir-se-ia que não te apetece falar no assunto.

– Achas?

Assenti.

Ela pousou a base do copo e semicerrou os olhos até ficarem reduzidos a duas fendas, como se estivesse a esforçar-se por avistar algo ao longe.

– Nunca se deve dizer a ninguém aquilo que se desejou, não sei se sabes.

– Fica descansada, não é minha intenção arrancar-te o segredo – expliquei. – Gostaria de saber se o teu desejo se realizou, mais nada. E já agora, independentemente do desejo, se te arrependeste de ter pedido o que pediste. Alguma vez lamentaste não ter desejado outra coisa?

– A resposta à primeira pergunta é sim e não. O mais certo é ainda ter muitos anos de vida pela frente. Como tal, não te posso dizer com toda a certeza o que o futuro me reserva.

– Quer dizer que o teu desejo precisa de tempo para se realizar?

– Acertaste. O tempo desempenha um papel crucial.

– Como acontece quando se pretende cozinhar certos pratos?

Ela anuiu.

Fiquei a matutar naquilo, mas a única coisa que me veio à cabeça foi a imagem de uma grande tarte a cozer lentamente no forno em lume médio.

– E a resposta à segunda pergunta?

– Qual era?

– Queria saber se te arrependeste do que pediste?

Permaneceram em silêncio por momentos. O olhar que me deitou era desprovido de profundidade. A sombra de um sorriso mudo passou-lhe pelos lábios, sugerindo uma calma resignação.

– Agora estou casada – afirmou. – Casei-me com um técnico de contas três anos mais velho do que eu e temos dois filhos, um rapaz e uma rapariga. Também sou dona de um setter irlandês. O meu carro é um Audi, e jogo ténis com amigas duas vezes por semana. É esta a vida que levo presentemente.

– Não me parece tão má quanto isso – comentei.

– Mesmo se te disser que o para-choques do Audi tem duas amolgadelas?

– É para isso que eles servem, os para-choques são feitos para bater.

– Isso dava um grande autocolante – disse ela. – Os para-choques são feitos para bater.

Observei a sua boca no instante em que pronunciava aquelas palavras.

– Vê se entendes o que te quero dizer – voltou ela à carga, num tom mais suave, coçando o lóbulo da orelha, por sinal um lóbulo extraordinariamente bem-feito. – Por mais que as pessoas se esforcem, por mais que queiram, nunca alguém pode ser quem não é. Tão simples quanto isso.

– Aí tens outro bom slogan!

Soltou uma gargalhada, nitidamente divertida, e a sombra desapareceu como que por magia.

Encostando o cotovelo ao balcão, olhou para mim.

– Diz-me uma coisa. Se estivesses no meu lugar, o que terias pedido?

– Na noite em que fiz vinte anos, queres tu dizer?

– Ahã.

Demorei bastante a pensar, mas não me veio à memória um único desejo.

– Não me lembro de nada em particular – confessei. – O dia em que fiz vinte anos foi há um ror de tempo.

– Não te lembras de nada, a sério?

Abanei a cabeça.

– Nem uma única coisa?

– Nadinha.

Ela olhou-me de novo nos olhos. Um olhar profundo e sincero.

– Então é porque o teu desejo já se realizou.

Haruki Murakami

O melhor da literatura para todos os gostos e idades