Biblio "SEBO"

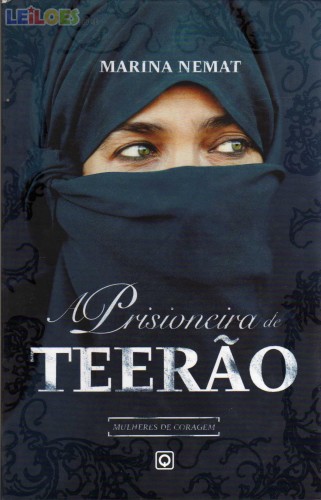

Lê-se como um romance, mas a vida de Marina Nemat não se parece mesmo nada com um romance: 1982 foi um ano negro para o Irão. A guerra com o Iraque acendia-se e o novo regime do ayatola Khomeini já rivalizava com o do Xá em brutalidade. Eram perseguidos todos aqueles que se opunham à mão de ferro da revolução islâmica fundamentalista. Marina, que pertencia a uma família católica, tinha apenas dezasseis anos quando, na escola, reclamou que tivessem substituído a aula de Matemática pela leitura do Corão e criticou o governo no jornal escolar. Foi arrancada à família, presa, torturada e condenada à morte por traição, mas um dos seus carcereiros apaixonou-se loucamente por ela e conseguiu que a pena fosse comutada em prisão perpétua. Esse gesto, porém, tinha um preço... Poéticas, apaixonantes e recheadas de graça e sensibilidade, estas memórias de Marina Nemat são ímpares. A sua busca de redenção emocional envolve os seus carcereiros, o seu marido e a sua família — e a todos ela oferece o maior dom de todos: o perdão.

Há um antigo provérbio persa que diz: “O céu tem a mesma cor onde quer que se esteja.” Mas o céu canadiano era diferente daquele que eu recordava do Irão — era de um tom de azul mais profundo e parecia interminável, como se desafiasse o horizonte.

Chegámos ao aeroporto de Pearson, em Toronto, a 28 de Agosto de 1991, num dia bonito e solarengo. O meu irmão esperava-nos. Eu, o meu marido e o nosso filho de dois anos e meio íamos ficar em sua casa até encontrarmos um apartamento. Embora não visse o meu irmão há doze anos — tinha catorze quando ele partiu para o Canadá — reconheci-o imediatamente. O cabelo estava mais grisalho e mais ralo, mas tinha um metro e noventa e sete, e a sua cabeça destacava-se no caos animado da multidão que esperava.

Quando abandonámos o aeroporto de carro, olhei pela janela e a vastidão da paisagem assombrou-me. O passado tinha desaparecido e era do interesse de todos que eu o deixasse para trás. Tínhamos de construir uma vida nova neste país desconhecido que nos oferecera refúgio quando não tínhamos para onde ir. Precisava de concentrar toda a minha energia na sobrevivência. Tinha de o fazer pelo meu marido e pelo meu filho.

E construímos mesmo uma vida nova. O meu marido arranjou um novo emprego, tivemos outro filho e eu aprendi a conduzir. Em Julho de 2000, nove anos depois de chegarmos ao Canadá, comprámos finalmente uma casa de quatro assoalhadas nos subúrbios de Toronto e tornámo-nos orgulhosos canadianos da classe média, que cuidavam do jardim, levavam os rapazes à natação, ao futebol e às aulas de piano, e convidavam amigos para churrascos.

Foi nessa altura que deixei de conseguir dormir. Tudo começou com instantâneos de recordações que me assaltavam o espírito assim que ia para a cama. Tentava afastá-los, mas eles precipitavam-se sobre mim, invadindo tanto as minhas horas diurnas, como as nocturnas. O passado estava a dominar-me e eu não conseguia mantê-lo afastado; tinha de enfrentá-lo ou ele destruiria a minha sanidade. Se não conseguia esquecer, talvez a solução fosse recordar. Comecei a escrever sobre o período que passei em Evin — a famosa prisão política de Teerão —, sobre a tortura, a dor, a morte e todo o sofrimento acerca do qual nunca conseguira falar. As minhas recordações tornaram-se palavras e libertaram-se da hibernação forçada. Julgava que, quando as transpusesse para papel, me sentiria melhor — mas não senti. Precisava de mais. Não consegui manter o manuscrito enterrado numa gaveta do quarto. Eu era uma testemunha e tinha de contar a minha história.

O primeiro leitor foi o meu marido. Também ele desconhecia os pormenores da minha estadia na prisão. Quando lhe entreguei o manuscrito, meteu-o debaixo da cama, do lado dele, onde permaneceu, sem que lhe tocasse, durante três dias. Senti-me angustiada. Quando o iria ele ler? Iria compreender? Iria perdoar-me por ter guardado tais segredos?

- Porque não me contaste antes? - perguntou-me, quando finalmente o leu.

Estávamos casados há dezassete anos.

- Tentei, mas não consegui... Perdoas-me?

- Não há nada a perdoar. E tu, perdoas-me a mim?

- O quê?

- Não ter perguntado.

Se eu tinha dúvidas quanto a falar, desapareceram no Verão de 2005, quando conheci um casal de iranianos num jantar. Desfrutámos da companhia uns dos outros e falámos de coisas do quotidiano: dos nossos empregos, do mercado imobiliário e da educação dos nossos filhos.

Quando o ar da noite se tornou demasiado fresco para estarmos sentados no exterior, fomos para dentro de casa, comer a sobremesa. Enquanto servia o café, a dona da casa perguntou-me como ia o livro, e a mulher iraniana, Parisa, quis saber do que tratava.

- Quando tinha dezasseis anos, fui detida e passei dois anos como presa política em Evin. Estou a escrever sobre isso - respondi.

Ela empalideceu.

- Sente-se bem? - perguntei-lhe.

Ela fez uma pequena pausa e disse que ela própria passara alguns meses em Evin.

Todos os presentes se calaram, olhando-nos fixamente.

Parisa e eu descobrimos que havíamos estado na prisão na mesma altura, em zonas diferentes do mesmo edifício. Mencionei os nomes de algumas das minhas companheiras de cela, mas não lhe eram familiares, e ela falou-me das suas amigas da prisão, mas eu não as conhecia. Contudo, partilhávamos recordações de certos acontecimentos, bem conhecidos da maioria das reclusas de Evin. Ela afirmou tratar-se da primeira vez que falava a alguém das suas experiências na prisão.

- As pessoas simplesmente não falam sobre isso - declarou.

Fora esse mesmo silêncio que me dominara durante mais de vinte anos.

Quando fui libertada de Evin, a minha família fingiu que estava tudo bem. Ninguém mencionou a prisão. Ninguém perguntou: “Que te aconteceu?” Eu ansiava por lhes contar a minha vida em Evin, mas não sabia por que ponta pegar. Esperei que me perguntassem alguma coisa, qualquer coisa que me desse oportunidade de começar, mas a vida prosseguiu como se não tivesse acontecido nada de invulgar. Suspeitei de que a minha família queria que eu fosse a rapariga inocente que fora antes da prisão. O sofrimento e o horror do meu passado ater-rorizava-os, por isso ignoraram-nos.

Encorajei Parisa a telefonar-me e falámos algumas vezes. A sua voz tremia sempre que partilhávamos as recordações das nossas companheiras de cela, evocando amizades que nos haviam ajudado a sobreviver.

Umas semanas mais tarde, disse-me que não queria voltar a falar comigo, que não queria recordar.

- Não consigo. É demasiado difícil. É demasiado doloroso - disse, com a voz embargada pelas lágrimas.

Eu compreendi e não argumentei. Ela tinha feito a sua escolha - e eu fizera a minha.

Fui detida no dia 15 de Janeiro de 1982, cerca das nove horas da noite. Tinha dezasseis anos.

Nesse dia, acordara antes do romper do dia e não conseguira voltar a adormecer. O meu quarto parecia mais escuro e mais frio que o habitual, por isso permaneci debaixo do edredão de pêlo de camelo e esperei pelo sol, mas a escuridão parecia estar ali para ficar. Nos dias frios como aquele, desejava que a nossa casa fosse mais bem aquecida - dois aquecedores de querosene não eram suficientes - mas os meus pais sempre me disseram que eu era a única que achava a casa demasiado fria no Inverno.

O quarto dos meus pais era ao lado do meu e a cozinha ficava do outro lado do corredor estreito que ligava os dois extremos do nosso apartamento de três divisões. Ouvi o meu pai a arranjar-se para ir para o trabalho. Embora se movesse ao de leve e silenciosamente, os sons fracos que produzia ajudavam-me a acompanhar os seus movimentos para a casa de banho e depois para a cozinha. A chaleira apitou. O frigorífico abriu e fechou. Ele devia estar a comer pão com manteiga e compota.

Por fim, uma luz débil penetrou através da janela do meu quarto. O meu pai já tinha saído para trabalhar e a minha mãe, que não costumava levantar-se antes das nove, ainda dormia. Virei-me e revirei-me na cama e fiquei à espera. Onde estaria o sol? Tentei fazer planos para o dia, mas era inútil. Sentia-me como se tivesse saído do curso normal do tempo. Saí da cama. O chão de linóleo estava ainda mais frio do que o ar e a cozinha mais escura do que o meu quarto. Era como se nunca mais fosse conseguir sentir-me quente. Talvez o sol nunca mais fosse nascer. Depois de tomar uma chávena de chá, tudo o que me ocorreu fazer foi ir à igreja. Vesti o casaco castanho comprido, de lã, que a minha mãe me fizera, cobri a cabeça com um grande xaile bege e desci os vinte e quatro degraus de pedra cinzenta que conduziam à porta da frente e ligavam o nosso apartamento à rua agitada do centro da cidade. As lojas estavam ainda fechadas e havia pouco trânsito. Caminhei para a igreja sem erguer os olhos. Não havia nada para ver. Retratos do Ayatollah Khomeini e slogans raivosos como “Morte à América”, “Morte a Israel”, “Morte aos comunistas e a todos os inimigos do Islão” e “Morte aos anti-revolucionários” cobriam quase todas as paredes.

Levei cinco minutos a chegar à igreja. Quando pus a mão na pesada porta de madeira da entrada, um floco de neve pousou-me no nariz. Teerão tinha sempre um ar de beleza inocente sob os enganadores flocos que ondulavam no ar e, embora o regime islâmico tivesse proibido a maioria das coisas bonitas, não conseguia impedir a neve de cair. O governo ordenara que as mulheres cobrissem o cabelo e emitira decretos contra a música, a maquilhagem, as representações pictóricas de mulheres sem véu e os livros ocidentais, que haviam todos sido considerados satânicos e, por consequência, ilegais. Entrei na igreja, fechei a porta atrás de mim e sentei-me a um canto, observando a imagem de Jesus na cruz. O templo encontrava-se vazio. Tentei rezar, mas as palavras flutuavam-me dentro da cabeça, sem qualquer sentido. Cerca de meia hora mais tarde, dirigi-me à sacristia para cumprimentar os padres e dei de caras com André, o organista, que era um rapaz bem-parecido. Tínhamo-nos conhecido há uns meses e eu via-o frequentemente na igreja. Toda a gente sabia que gostávamos um do outro, mas éramos ambos demasiado tímidos para o admitir, talvez por André ser sete anos mais velho do que eu. Corada, pergun-tei-lhe o que fazia ali tão cedo e ele explicou-me que fora reparar um aspirador avariado.

- Há vários dias que não te vejo - comentou. - Por onde tens andado? Liguei algumas vezes para tua casa e a tua mãe disse que não andavas bem. Estava a pensar ir hoje visitar-te.

- Estive adoentada. Deve ter sido uma constipação ou qualquer coisa do género.

Ele achou que eu estava demasiado pálida e que devia ter ficado em casa mais uns dias, e eu concordei. Ofereceu-se para me levar de carro, mas eu precisava de apanhar ar fresco e fui a pé para casa. Se não estivesse tão preocupada e deprimida, teria adorado passar algum tempo com ele, mas, desde que os meus amigos da escola, Sarah, Gita e o irmão de Sarah, Sirus, tinham sido detidos e levados para a prisão de Evin, eu não era capaz de reagir. Sarah e eu éramos as melhores amigas desde o primeiro ano, e Gita era uma grande amiga há mais de três anos. Gita fora presa em meados de Novembro, Sarah e Sirus a 2 de Janeiro. Eu conseguia ver a imagem de Gita com o seu cabelo longo, castanho e sedoso e o seu sorriso de Mona Lisa, sentada num banco perto do campo de basquetebol. Perguntei-me o que teria acontecido a Ramin, o rapaz de quem ela gostava. Nunca mais soubera dele depois do Verão de 1978, o último antes da revolução, antes da nova ordem mundial. Agora, estava em Evin há mais de dois meses e os seus pais não haviam sido autorizados a vê-la. Telefonava-lhes uma vez por semana e a mãe chorava sempre ao telefone. A mãe de Gita ficava todos os dias de pé durante horas à porta, observando as pessoas que passavam, à espera que a filha regressasse a casa. Os pais de Sarah tinham ido muitas vezes à prisão, pedindo para ver os filhos, mas o pedido fora-lhes recusado.

Evin era uma prisão política desde a época do Xá. O nome evocava medo em todos os corações, pois significava tortura e morte. Os seus diversos edifícios estavam dispersos através de uma vasta área a norte de Teerão, no sopé dos montes Alborz. As pessoas nunca falavam de Evin — a prisão estava envolta num silêncio temeroso.

Na noite da detenção de Sarah e de Sirus, eu estava deitada na minha cama, a ler uma antologia de poemas de Forough Farrokhzad, quando a porta do meu quarto se abriu bruscamente e a minha mãe apareceu na ombreira.

- A mãe da Sarah acabou de telefonar... - disse-me. Senti como se estivesse a respirar fragmentos de gelo.

- Os guardas revolucionários prenderam a Sarah e o Sirus há cerca de uma hora e levaram-nos para Evin.

Deixei de sentir o corpo.

- Que fizeram eles? - perguntou a minha mãe.

Pobres Sarah e Sirus. Deviam estar aterrorizados. Mas ia correr tudo bem. Eles só podiam estar bem.

- Marina, responde-me. Que fizeram eles?

A minha mãe fechou a porta do meu quarto e encostou-se a ela.

- Nada. Bem, a Sarah não fez nada, mas o Sirus é membro dos Mojahedin. - A minha voz soava fraca e distante. A Organização Moja-hedin-e Khalgh era um grupo de muçulmanos de esquerda que lutava contra o Xá desde a década de 1960. Após o êxito da revolução islâmica, os seus membros opuseram-se ao poder ilimitado do Ayatollah Khomeini como líder supremo do Irão e chamavam-lhe ditador. Como consequência, o governo islâmico declarou a ilegalidade do partido.

- Estou a ver. Então talvez tenham prendido a Sarah por causa do Sirus.

- Talvez.

- Coitada da mãe deles. Estava desvairada.

- Os guardas disseram alguma coisa?

- Disseram aos pais que não se preocupassem, que queriam apenas fazer-lhes umas perguntas.

- Então é possível que os libertem em breve?

- Bem, o que me dizes leva-me a pensar que libertarão a Sarah em breve. Quanto ao Sirus... Bem, ele devia ter previsto isto. Não há razão para preocupações.

Quando a minha mãe saiu do meu quarto, tentei pensar, mas não consegui. Sentindo-me exausta, fechei os olhos e mergulhei num sono sem sonhos.

Durante os doze dias que se seguiram, passei a maior parte do tempo a dormir. A simples ideia de realizar as tarefas mais elementares parecia-me cansativa e impossível. Não tinha fome nem sede. Não queria ler, ir a lado nenhum, nem falar com ninguém. Todas as noites, a minha mãe dizia-me que não havia notícias de Sarah nem de Sirus. Desde que eles tinham sido presos, sabia que eu seria a seguinte. O meu nome constava de uma lista de nomes e moradas que a minha professora de química, a Khanoom1 Bahman, vira no gabinete da directora - e a nossa directora, a Khanoom Mahmoodi, era uma guarda revolucionária. A Khanoom Bahman era uma boa mulher e avisara-me de que essa lista se destinava aos Tribunais da Revolução Islâmica. Contudo, eu nada podia fazer a não ser esperar. Não podia esconder-me. Para onde iria? Os guardas revolucionários eram implacáveis. Se fossem realizar uma detenção a casa de alguém e a pessoa não estivesse, levavam quem quer que lá encontrassem. Não podia pôr em risco a vida dos meus pais para me salvar. Durante os últimos meses, centenas de pessoas haviam sido detidas, acusadas de alguma forma de oposição ao governo.

As nove da noite, fui tomar um banho. Assim que liguei a torneira e a água começou a fumegar, o som da campainha ecoou pela casa. O meu coração afundou-se. Ninguém tocava à campainha àquela hora.

Desliguei a torneira e sentei-me na borda da banheira. Ouvi os meus pais abrirem a porta e uns segundos mais tarde a minha mãe chamou por mim. Destranquei a porta da casa de banho e abri-a. Dois guardas revolucionários barbudos, armados e com fardas verde-escuras ao estilo militar, estavam de pé no corredor. Um deles apontou-me a arma. Senti como se tivesse saído do meu corpo e estivesse a ver um filme. Aquilo não estava a acontecer-me a mim, mas a qualquer outra pessoa, a alguém que eu não conhecia.

- Fica aqui com eles, enquanto eu revisto o apartamento - disse o segundo guarda para o amigo; e, em seguida, virando-se para mim, perguntou: - Onde é o teu quarto? - O seu hálito cheirava a cebola e deu-me a volta ao estômago.

- Ao fundo do corredor, a primeira porta à direita.

O corpo da minha mãe tremia e o seu rosto estava lívido. Cobrira a boca com a mão, como que para abafar um interminável gemido. O meu pai olhava-me fixamente; olhava-me como se eu estivesse a morrer de uma doença súbita e incurável e ele não pudesse fazer nada para me salvar. Rolavam-lhe lágrimas pelo rosto. Não o via chorar desde a morte da minha avó.

O outro guarda regressou pouco depois com um punhado de livros meus, tudo romances ocidentais.

- Estes livros são teus?

- São.

- Vamos levar alguns como prova.

- Prova de quê?

- Das tuas actividades contra o governo islâmico.

- Não concordo com o governo, mas não fiz nada contra ele.

- Não estou aqui para decidir se és ou não culpada, estou aqui para te prender. Veste um chador.

- Sou cristã. Não uso chador.

Ficaram ambos surpreendidos.

- Muito bem - disse um deles - põe um lenço e vamos embora.

- Para onde a vão levar? - perguntou a minha mãe.

- Para Evin - responderam eles.

Com um dos guardas a seguir-me, dirigi-me ao meu quarto, agarrei no xaile de caxemira bege e cobri o cabelo com ele. Estava uma noite fria e o xaile manter-me-ia quente, pensei. Quando estávamos prestes a sair do quarto, o meu olhar foi atraído pelo rosário, pousado em cima da secretária. Peguei nele.

- Ei, espera! Que é isso? - perguntou o guarda.

- As minhas contas para rezar. Posso levá-las comigo?

- Deixa ver.

Entreguei-lhe o rosário. Ele examinou-o, olhando atentamente cada uma das contas azuis-claras e a cruz de prata.

- Podes levá-lo. Rezar é exactamente o que precisas de fazer em Evin.

Deixei cair o rosário para dentro do bolso.

Os guardas conduziram-me a um Mercedes preto estacionado na entrada. Abriram a porta de trás e eu entrei. O carro arrancou. Olhei para trás e vislumbrei as janelas iluminadas do nosso apartamento destacando-se na escuridão e as sombras dos meus pais de pé à porta. Sabia que devia estar aterrada, mas não estava. Um vazio frio envolvia-me.

- Tenho um conselho para te dar - disse um dos guardas. - É do teu interesse responderes sem mentir a todas as perguntas que te fizerem ou pagarás por isso. Já deves ter ouvido dizer que em Evin têm formas de fazer as pessoas falar. Evitarás o sofrimento se disseres a verdade.

O carro dirigia-se velozmente para norte, em direcção aos montes Alborz. Àquela hora as ruas estavam quase vazias. Não havia pessoas e apenas alguns carros. Os semáforos eram visíveis à distância, passando de vermelho para verde e novamente para vermelho. Após cerca de meia hora, à pálida luz da lua, vi os muros de Evin, qual serpente ziguezagueando ao longo dos montes. Um dos guardas falava ao outro do casamento da irmã que estava prestes a realizar-se. Estava muito contente pelo facto de o noivo ser um guarda revolucionário de alta patente, oriundo de uma família tradicional e abastada. Pensei em André. Uma dor aguda encheu-me a barriga e estendeu-se aos ossos, mas era como se algo terrível lhe tivesse acontecido a ele e não a mim.

Penetrámos numa rua estreita e sinuosa e os muros altos de tijolo vermelho da prisão surgiram à nossa direita. De tantos em tantos metros os holofotes das torres de vigia lançavam na noite a sua luz intensa. Aproxi-mámo-nos de um grande portão de metal e detivemo-nos diante dele. Por todo o lado, havia guardas de barba, armados. O arame farpado que cobria a parte superior do muro lançava uma sombra emaranhada sobre o pavimento. O condutor saiu e o guarda sentado no banco do passageiro deu-me uma faixa de pano grosso e mandou-me vendar os olhos.

- Põe isso como deve ser ou arranjas sarilhos! - ladrou.

Com a venda posta, o carro atravessou os portões e continuou a andar durante dois ou três minutos antes de parar novamente. As portas abriram-se e disseram-me que saísse. Alguém me amarrou os pulsos com corda e arrastou-me. Tropecei num obstáculo e caí.

- És cega? - perguntou uma voz, e seguiu-se uma gargalhada.

Pouco depois, já não estava tanto frio e percebi que tínhamos entrado num edifício. Uma estreita faixa de luz surgiu por debaixo da minha venda e vi que caminhávamos ao longo de um corredor. O ar cheirava a suor e a vomitado. Mandaram-me sentar no chão e esperar. Sentia outras pessoas sentadas ao meu lado, mas não conseguia vê-las. Toda a gente estava em silêncio, mas vozes indistintas e encolerizadas chegavam do outro lado de portas fechadas. De vez em quando, percebia uma palavra ou outra: Mentiroso!Diz-me!Nomes!Escreve! Por vezes, ouvia pessoas gritar de dor. O meu coração começou a bater tão depressa, que me comprimia o peito e o fazia doer, por isso coloquei as mãos sobre ele e fiz pressão. Após algum tempo, uma voz ríspida mandou alguém sentar-se ao meu lado. Era uma rapariga e estava a chorar.

- Porque estás a chorar? - perguntei.

- Tenho medo! - respondeu. - Quero voltar para casa.

- Eu sei, eu também quero, mas não chores. Não adianta nada. Tenho a certeza de que em breve eles nos deixam voltar para casa - menti.

- Não deixam, não! - gritou ela. - Vou morrer aqui! Vamos todos morrer aqui!

- Tens de ter coragem - disse-lhe, arrependendo-me imediatamente de o ter dito. Talvez ela tivesse sido torturada. Como me atrevia eu a dizer-lhe que tivesse coragem?

- Isto é muito interessante - disse uma voz masculina. - Marina, tu vens comigo. Levanta-te e dá dez passos em frente. Depois vira à direita.

A rapariga chorava agora em voz alta. Obedeci. A voz mandou-me dar quatro passos em frente. Uma porta fechou-se atrás de mim e disseram-me que me sentasse numa cadeira.

- Foste muito corajosa ali fora. A coragem é uma qualidade rara em Evin. Vi muitos homens fortes irem-se abaixo aqui. Então, és arménia?

- Não.

- Mas disseste aos guardas que eras cristã.

- Sou cristã.

- Então, és assíria?

- Não.

- Estás a baralhar-me. Os cristãos ou são arménios ou assírios.

- A maioria dos cristãos iranianos, mas não todos. As minhas duas avós migraram da Rússia para o Irão depois da revolução russa.

As minhas avós tinham casado com iranianos que trabalhavam na Rússia antes da revolução comunista de 1917, mas depois da revolução os maridos foram forçados a abandonar a União Soviética por não serem cidadãos russos, e elas escolheram ir para o Irão com eles.

- Então são comunistas.

- Se fossem comunistas, porque teriam abandonado o seu país? Partiram porque odiavam o comunismo. Eram ambas cristãs devotas.

O homem disse-me que uma parte do Sagrado Corão falava de Maria, a mãe de Jesus. Explicou-me que os muçulmanos acreditavam que Jesus era um grande profeta e que tinham um grande respeito por Maria. Ofereceu-se para me ler essa parte do Corão. Escutei, enquanto ele lia o texto árabe. Tinha uma voz profunda e suave.

- Então, que achas? - perguntou quando acabou de ler. Desejei que ele prosseguisse, pois sabia que estaria em segurança enquanto ele continuasse a ler, mas sabia também que não podia confiar nele. Era provavelmente um guarda revolucionário, um homem violento que, sem remorsos, torturava e matava inocentes.

- Muito bonito. Estudei o Corão e já conhecia essa passagem - respondi. As palavras saíram-me da boca ligeiramente entrecortadas.

- Estudaste o Sagrado Corão? Isso ainda é mais interessante! Uma rapariga cristã corajosa que estudou o nosso livro! E continuas a ser cristã, embora conheças o nosso profeta e os seus ensinamentos?

- Sim, continuo.

A minha mãe sempre me disse que eu falava sem pensar. Dizia isto quando eu respondia com franqueza a perguntas e quando fazia os possíveis por não ser mal interpretada.

- Interessante! - exclamou o leitor do Corão com uma gargalhada. - Gostava de continuar esta conversa numa altura mais apropriada, mas neste momento o Irmão Hamehd está à espera para te fazer umas perguntas.

Ele parecia genuinamente divertido comigo. Talvez eu fosse a única cristã que havia conhecido em Evin. Devia estar à espera que eu fosse como a maioria das raparigas muçulmanas de famílias tradicionais - caladas, tímidas e submissas - mas eu não tinha nenhuma dessas qualidades.

Ouvi-o erguer-se da cadeira e sair da sala. Sentia-me entorpecida. Talvez aquele fosse um local que transcendesse o medo, onde todas as emoções humanas normais sufocavam, sem se darem ao luxo de sequer lutar.

Esperei, pensando que não tinham razão para me torturar. A tortura era geralmente utilizada para extrair informações. Eu não sabia nada que lhes pudesse servir de alguma coisa e não pertencia a nenhum grupo político.

A porta abriu-se e fechou-se, e eu dei um salto. O leitor do Corão havia regressado. Apresentou-se como Ali e disse-me que Hamehd estava ocupado a interrogar outra pessoa. Ali explicou que trabalhava para a sexta divisão dos Tribunais da Revolução Islâmica, que estava a investigar o meu caso. Parecia calmo e paciente, mas avisou-me que devia contar a verdade. Era muito estranho ter uma conversa com alguém sem poder ver a pessoa. Não fazia ideia do seu aspecto, da sua idade, nem do tipo de sala em que nos encontrávamos.

Disse-me que sabia que eu tinha manifestado ideias revolucionárias na escola e que tinha escrito artigos contra o governo no jornal escolar. Não o neguei. Não era segredo nem crime. Perguntou-me se eu trabalhava com alguns grupos comunistas e respondi que não. Ele sabia da greve que eu iniciara na escola e julgava impossível que alguém sem ligações a partidos políticos ilegais pudesse organizar uma greve. Expliquei-lhe que não organizara nada, o que era verdade. Apenas pedira à professora de cálculo que ensinasse cálculo em vez de política. Ela pedira-me para sair da sala, eu saíra e os meus colegas tinham-me seguido. Antes que eu desse por isso, a maioria dos estudantes soubera do sucedido e recusou-se a voltar para as aulas. Ele não acreditava que pudesse ter sido assim tão simples. Disse-me que a informação que recebera sugeria que eu tinha fortes ligações com grupos comunistas.

- Não sei onde vai buscar as suas informações - atalhei -, mas está completamente enganado. Estudei o comunismo da mesma forma que estudei o Islão e isso não me tornou mais comunista do que muçulmana.

- Estou a gostar disto - disse ele, rindo. - Dá-me os nomes de todos os comunistas ou outros anti-revolucionários da tua escola para eu acreditar que não estás a mentir.

Porque me pedia ele os nomes dos meus colegas de escola? Ele sabia da greve e do jornal escolar, a Khanoom Mahmoodi devia ter falado com ele e ter-lhe dado a sua lista. Mas não podia correr o risco de lhe dizer nada, pois não sabia que nomes, além do meu, estavam na lista.

- Não lhe vou dar nomes nenhuns.

- Eu sabia que estavas do lado deles.

- Não estou do lado de ninguém. Se lhe der nomes, vocês prendem-nos. Não quero que isso aconteça.

- Sim, prendemo-los para termos a certeza de que não andam a fazer nada contra o governo, e se não andarem, libertamo-los. Mas se andarem, teremos de detê-los. Não poderão culpar ninguém a não ser a si próprios.

- Não lhe dou nomes nenhuns.

- Então e a Shahrzad? Negas que a conheces?

Por um momento, não percebi de quem ele falava. Quem era Shahrzad? Mas depressa me lembrei. Era amiga de Gita e membro de um grupo comunista chamado Fadayian-e Khalgh. Cerca de duas semanas antes das férias de Verão, Gita pedira-me que me encontrasse com ela, na esperança de que Shahrzad me convencesse a juntar-me ao grupo. Encontrei-me com ela apenas uma vez e expliquei-lhe que era cristã praticante e que não estava interessada em juntar-me a grupos comunistas.

Ali disse-me que tinham andado a vigiar Shahrzad, mas que ela percebera e tinha desaparecido. Tinham-na procurado durante algum tempo e pensavam que pudesse ter-se encontrado novamente comigo. Ali disse que Shahrzad devia ter tido uma razão melhor para se encontrar comigo do que apenas para me convencer a juntar-me ao Fadayian - ela era importante demais para desperdiçar assim o tempo comigo. Por muito que tentasse explicar-lhe que não tinha nada que ver com ela, ele não acreditava.

- Temos de descobrir o paradeiro dela - declarou.

- Não posso ajudá-lo porque não sei onde ela está.

Ele permanecera calmo durante o interrogatório e nunca levantara a voz.

- Marina, presta atenção. Vejo que és uma rapariga corajosa, respeito isso, mas tenho de saber o que sabes. Se não me contas, o Irmão Hamehd vai ficar muito aborrecido. Ele não é um homem paciente. Não quero ver-te sofrer.

- Lamento, mas não tenho nada a dizer-lhe.

- Eu também lamento - concluiu Ali, e conduziu-me para fora da sala e ao longo de três ou quatro corredores. Um homem estava aos gritos. Mandaram-me sentar no chão. Ali disse que, tal como eu, o homem que gritava se recusara a partilhar qualquer informação, mas que em breve mudaria de ideias.

Gritos inflamados de dor enchiam o ar à minha volta. Pesados, profundos e desesperados, penetravam-me na pele, entranhando-se em todas as células do meu corpo. Estavam a dar cabo do infeliz. O mundo tornou-se uma laje de chumbo assente sobre o meu peito.

O impacto ruidoso e violento do chicote. Os gritos do homem. Um instante de silêncio. E o ciclo recomeçava.

Após alguns minutos, alguém perguntou ao homem se ele estava pronto para falar. A resposta foi “não”. As chicotadas recomeçaram. Embora tivesse os pulsos amarrados, tentei cobrir os ouvidos com os braços para afastar os gritos, mas em vão. A cena repetia-se, golpe após golpe, grito após grito.

- Parem... Por favor... Eu falo... - gritou finalmente o homem em sofrimento.

Os golpes pararam.

Nada importava senão o facto de eu ter decidido não lhes dar quaisquer nomes. Não me sentia impotente. Ia dar-lhes luta.

- Marina, como estás? - perguntou a voz que interrogara o homem supliciado. - Ali falou-me de ti. Ele gostou de ti. Não quer que sofras, mas trabalho é trabalho. Ouviste aquele homem? Ao princípio, não queria contar-me nada, mas acabou por fazê-lo. Teria sido mais inteligente contar-me o que eu queria saber logo ao princípio. Bom, estás pronta para falar?

Respirei fundo.

- Não.

- É pena. Levanta-te.

Ele agarrou a corda que me prendia os pulsos, arrastou-me alguns passos e atirou-me para o chão. Arrancaram-me a venda. Um homem pequeno e magro, com cabelo castanho curto e bigode, erguia-se à minha frente, segurando a minha venda na mão. Tinha quarenta e poucos anos, vestia calças castanhas simples e uma camisa branca. A sala estava vazia, à excepção de uma cama de madeira despida, com cabeceira de metal. Ele desamarrou-me os pulsos.

- A corda não serve; precisamos de algo mais forte e resistente - disse. Retirou um par de algemas de um dos bolsos e colocou-mas nos pulsos.

Outro homem entrou na sala. Tinha cerca de um metro e oitenta e dois e cem quilos, o cabelo preto muito curto e barba preta aparada, e aparentava vinte e muitos anos.

- Ela já falou, Hamehd? - perguntou.

- Não, é muito teimosa, mas não te preocupes; em breve falará.

- Marina, esta é a tua última oportunidade - disse o recém-chegado. Reconheci-lhe a voz. Era Ali. Tinha o nariz um pouco grande demais, os olhos castanhos eram expressivos e as pestanas longas e espessas. - Acabarás por falar, por isso seria melhor falares já. Vais dar-nos os nomes?

- Não.

- Só quero que me digas onde está a Shahrzad.

- Não sei onde ela está.

- Olha, Ali, ela tem pulsos tão finos! As algemas vão deslizar e sair - constatou Hamehd.

Enfiou-me as duas mãos dentro de uma só algema e arrastou-me para a cama. A algema de metal enterrava-se nos ossos. Deixei escapar um grito, mas não me debati, sabendo que a minha situação era desesperada e apenas se tornaria pior se o fizesse. Ele prendeu a algema livre à cabeceira de metal da cama. Então, depois de me tirar os sapatos, amarrou-me os tornozelos à cama.

- Vou chicotear-te a planta dos pés com este cabo - disse Hameh brandindo à frente da minha cara um pedaço de cabo negro, com cerca de dois centímetros de espessura.

- Ali, quantas achas que serão precisas para a fazer falar?

- Não muitas.

- Eu diria que umas dez.

O silvo agudo e ameaçador do cabo cortou o ar e atingiu-me a planta dos pés.

Dor. Nunca sentira nada assim. Nem nunca a imaginara. Explodiu dentro de mim como um relâmpago.

Segundo golpe: a minha respiração deteve-se na garganta. Como podia alguma coisa doer tanto? Tentei pensar numa forma de me ajudar a suportar a dor. Não consegui gritar porque não me restava ar suficiente nos pulmões.

Terceira vergastada: o silvo do cabo e a agonia cega que se seguiu. O “ave-maria” encheu-me a cabeça.

Os golpes sucederam-se, um após outro, e eu rezei, lutando contra a dor. Queria perder a consciência, mas tal não aconteceu. Cada golpe mantinha-me acordada para o próximo.

Décimo golpe: pedi a Deus que aliviasse a dor.

Décimo primeiro golpe: doeu mais do que todos os anteriores.

Senhor, por favor, não me abandones. Não aguento.

Os golpes continuaram. Uma agonia interminável.

Eles param se eu lhes der alguns nomes... Não, eles não vão parar. Querem saber onde esta a Shahrzad. De qualquer modo, não sei nada sobre ela. O açodamento não pode continuar para sempre. Vou aguentar um golpe de cada vez.

Após dezasseis vergastadas, desisti de contar.

Dor.

- Onde está a Shahrzad?

Se soubesse, ter-lhes-ia dito. Teria feito tudo para parar aquilo. Vergastada.

Já tinha experimentado diferentes tipos de dor anteriormente. Uma vez partira um braço. Mas isto era pior. Muito pior.

- Onde está a Shahrzad?

- A sério que não sei!

Agonia.

Vozes.

Quando Hamehd parou, apenas consegui reunir energia suficiente para virar a cabeça e vê-lo sair da sala. Ali soltou as algemas e desamarrou-me os tornozelos. Doíam-me os pés, mas a dor agonizante tinha desaparecido, substituída por um vazio tranquilizador que se alastrou pelas veias. Um momento mais tarde, mal conseguia sentir o corpo e as minhas pálpebras começaram a ficar pesadas. Qualquer coisa fria molhou-me a cara. Água. Abanei a cabeça.

- Estás a desmaiar, Marina. Anda, senta-te - disse Ali.

Puxou-me pelos braços e sentei-me. Os pés doíam-me agora como se tivessem sido picados por centenas de abelhas. Olhei para eles. Estavam vermelhos e negros e muito inchados. Fiquei surpreendida por a pele não estar rasgada.

- Tens alguma coisa para me dizer agora? - perguntou Ali.

- Não.

- Não vale a pena fazeres isto! - exclamou, fitando-me. - Queres ser açoitada outra vez? Se não falares, ficarás com os pés muito piores.

- Não sei nada.

- Isto já não é coragem! É estupidez! Podes ser executada por não colaborares com o governo. Não faças isto a ti própria.

- Não me façam isto a mim - corrigi-o eu.

Ele olhou-me fixamente nos olhos pela primeira vez e afirmou que tinham todos os nomes da minha escola. A Khanoom Mahmoodi havia-lhes dado a lista. Disse que a minha colaboração não mudaria nada em relação a qualquer dos meus amigos, mas que me salvaria da tortura. Acrescentou ainda que os meus amigos seriam detidos, quer eu colaborasse, quer não, mas que se eu escrevesse os nomes deles, não teria de sofrer mais.

- Acredito que estejas a dizer a verdade sobre a Shahrzad - disse ele. - Não te armes em heroína, podes pôr em risco a tua vida. O Hamehd tem a certeza de que és membro dos Fadaylan, mas eu acho que não. Um Fadaylan não rezaria à Virgem ao ser torturado.

Não me apercebera de que tinha rezado em voz alta.

Perguntei se podia ir à casa de banho, e ele pegou-me no braço e ajudou-me. Senti-me tonta. Ele colocou um par de chinelos de borracha no chão à frente da cama. Eram, pelo menos, quatro tamanhos acima do meu, mas devido ao hematoma, eram demasiado pequenos. Doeu-me calçá-los. Ali ajudou-me a atravessar a sala. Não era fácil manter o equilíbrio. Quando chegámos à porta, ele largou-me o braço, deu-me a venda e mandou-me colocá-la. Obedeci. Ele colocou um pedaço de corda na minha mão e guiou-me até à porta da casa de banho. Entrei, abri a torneira e lavei a cara com água fria. Fui percorrida por uma onda súbita de náusea, o meu estômago contraiu-se e vomitei. Era como se uma faca me tivesse cortado ao meio. Um zumbido forte encheu-me os ouvidos e a escuridão engoliu-me.

Quando abri os olhos, não sabia onde estava. A medida que fui recuperando a consciência, percebi que já não estava na casa de banho, mas deitada na cama de madeira onde fora torturada. Ali estava sentado numa cadeira, a observar-me. Sentia a cabeça inchada e, quando lhe toquei, percebi que tinha um grande alto no lado direito da testa. Perguntei a Ali o que acontecera e ele disse que eu tinha caído na casa de banho e que batera com a cabeça. Disse que o médico me tinha observado e que o meu estado não era grave. Depois ajudou-me a sentar numa cadeira de rodas, colocou-me novamente a venda e empurrou-me para fora da sala. Quando me retirou a venda, estávamos numa sala muito pequena, sem janelas, com uma sanita e uma bacia ao canto. No chão estavam dois cobertores militares cinzentos. Ali ajudou-me a deitar e estendeu um dos cobertores por cima de mim; era áspero e duro e cheirava a bafio, mas não me importei; estava gelada. Perguntou-me se eu tinha dores e eu assenti, perguntando-me porque estaria ele a ser tão simpático comigo. Saiu, mas regressou uns minutos mais tarde com um homem de meia-idade envergando um uniforme militar que me foi apresentado como sendo o Doutor Sheikh.

O médico deu-me uma injecção no braço e abandonaram ambos a cela. Fechei os olhos e pensei na minha casa. Desejei poder esgueirar-me para a cama da minha avó, como fazia quando era criança, para ela me dizer que não havia razão para ter medo, que tudo não passara de um pesadelo.

Quando era criança, adorava o silêncio indolente e as cores diáfanas das manhãs de Teerão: faziam-me sentir leve e livre, quase invisível. Esta era a única altura do dia em que podia deambular dentro do salão de beleza da minha mãe, caminhar entre as cadeiras e os secadores de cabelo sem ela ficar zangada. Uma manhã, em Agosto de 1972, quando tinha sete anos, peguei no cinzeiro de cristal, quase do tamanho de um prato, que era o favorito dela. Ela dissera-me milhões de vezes que não lhe tocasse, mas era lindo e eu desejava passar os dedos sobre os seus desenhos delicados. Percebia porque lhe agradava tanto. Parecia um pouco um floco de neve gigante que nunca se derretia. O cinzeiro estava, desde que eu me lembrava, no centro da mesa de vidro e as clientes da minha mãe, mulheres com unhas compridas e vermelhas, sentavam-se nas cadeiras à espera, cobertas com um tecido branco e felpudo, sacudindo sobre ele a cinza dos cigarros. As vezes falhavam e a cinza aterrava sobre a mesa. A minha mãe odiava que a mesa ficasse suja. Sempre que eu sujava alguma coisa, ela gritava comigo e obrigava-me a limpar. Mas qual era a utilidade de limpar? As coisas estavam sempre a sujar-se.

Peguei no cinzeiro. Uma luz dourada e leve entrava pela única janela do salão, cobrindo mais de metade da parede sul. A luz reflectia o branco do tecto e espalhava-se dentro do corpo transparente e cintilante do cinzeiro. Quando o inclinei, para o observar de um ângulo diferente, escorregou-me dos dedos. Tentei apanhá-lo, mas era tarde demais - bateu no chão e estilhaçou-se.

- Marina! - gritou a minha mãe do quarto dos meus pais, que ficava ao lado do salão.

Corri para a esquerda e atravessei a porta que conduzia ao corredor estreito e escuro, precipitei-me para o meu quarto e rastejei para debaixo da cama. O ar cheirava a pó e provocou-me comichão no nariz, por isso retive o fôlego para evitar espirrar. Embora não visse a minha mãe, conseguia ouvir o som dos seus chinelos contra o chão de linóleo e o ritmo enfurecido dos passos fez-me encolher ainda mais para perto da parede. Ela chamou por mim repetidamente, mas eu permaneci tão imóvel quanto possível. Quando entrou no meu quarto e parou junto da cama, ouvi a minha avó perguntar-lhe o que acontecera. A minha mãe contou-lhe que eu havia partido o cinzeiro e a avó respondeu que não tinha sido eu, que ela o deixara cair enquanto o limpava. Não acreditei no que ouvia. A avó dissera-me que os mentirosos iam para o inferno quando morriam.

- Foi a mãe que o partiu? - perguntou a minha mãe.

- Fui. Estava a limpar o pó à mesa. Foi um acidente. Já lá vou limpar aquilo - respondeu a avó.

Passado um bocado, a minha cama rangeu sob o peso de uma pessoa. Levantei uns centímetros a velha colcha bege e vi os chinelos castanhos da minha avó e os seus tornozelos finos. Rastejei para fora da cama e sentei-me ao lado dela. Como sempre, o seu cabelo cinzento estava apanhado num rolo atrás da cabeça. Tinha vestida uma saia preta e uma camisa branca perfeitamente engomada, e olhava fixamente para a parede. Não parecia zangada.

- Mentiste, Bahboo - disse-lhe.

- Menti.

- Deus não vai ficar zangado contigo.

- Porque não? - perguntou ela, erguendo uma sobrancelha.

- Porque me salvaste.

Ela sorriu. A minha avó raramente sorria. Era uma mulher séria que

sabia como tudo devia ser feito. Tinha sempre resposta para as perguntas mais difíceis e conseguia sempre curar uma dor de barriga.

A avó era a mãe do meu pai e vivia connosco. Ia todos os dias fazer compras às oito da manhã e habitualmente eu ia com ela. Naquele dia, como em muitos outros, ela pegou na bolsa e eu segui-a pelas escadas abaixo. Assim que abriu a porta de madeira cor-de-rosa ao fundo da escada, a mistura de sons de carros, de pessoas e de vendedores encheu a entrada. A primeira coisa que vi foi o sorriso desdentado de Akbar Agha, que tinha, pelo menos, oitenta anos e vendia bananas numa carroça decrépita.

- Quer bananas hoje? - perguntou ele.

A minha avó inspeccionou as bananas - eram de um amarelo sadio e sem manchas. Ela assentiu com a cabeça, ergueu oito dedos e AJkbar Agha deu-nos oito bananas.

Virámos à esquerda na Avenida Rahzi, uma rua estreita de sentido único com passeios poeirentos. A norte viam-se os montes Alborz, de um cinzento azulado, erguendo-se contra o céu. Estávamos no final do Verão e os picos cobertos de neve tinham desaparecido há muito. Apenas o monte Damavand, o vulcão adormecido, tinha um vestígio de branco no pico. Atravessámos a estrada e cruzámos uma nuvem de vapor saturado com cheiro a linho lavado e engomado que se escapava da porta aberta da lavandaria.

- Bahboo, porque não disseste oito em persa? Tu sabes como se diz.

- Sabes muito bem que não gosto de falar persa. O russo é uma língua muito melhor.

- Eu gosto de persa.

- Nós só falamos russo.

- No Outono, quando for para a escola, vou aprender a ler e a escrever em persa e depois ensino-te.

A minha avó suspirou.

Eu fui saltitando à frente. A rua estava tranquila; mal havia trânsito. Duas mulheres caminhavam, balançando os seus sacos de compras vazios. Quando entrei na pequena mercearia, o dono, Agha-yeh Rostami, com um espesso bigode negro que ficava deslocado na sua cara estreita e gentil, falava com uma mulher com um chador preto que a cobria dos pés à cabeça de forma que apenas o seu rosto era visível. Outra mulher, de mini-saia e T-shirt justa, esperava a sua vez. Era a época do Xá e as mulheres não tinham de se vestir segundo as leis islâmicas.

Embora a loja fosse pequena, as prateleiras estavam repletas de diferentes artigos: arroz agulha, especiarias, ervas secas, manteiga, leite, queijo Tabriz, guloseimas, cordas de saltar e bolas de futebol de plástico. Agha-yeh Rostami sorriu-me por cima do balcão e deu-me um pacote de leite com chocolate enquanto entregava um saco de papel castanho à mulher de chador. Enquanto bebia o meu leite em grandes goladas, saboreando a sua frescura sedosa, a avó entrou e apontou para tudo de que precisava. No caminho de regresso, vimos Agha Taghi, o velhote que percorria as ruas nesta altura do ano a gritar: “Carda-se lã de camelo e algodão!” As mulheres abriam as janelas e pediam-lhe que entrasse em suas casas para preparar os edredões para o Inverno, penteando a lã ou as fibras de algodão no interior destes.

Quando chegámos a casa vindas da loja, segui a avó para a cozinha. O nosso fogão a óleo de dois bicos estava à esquerda, o frigorífico branco à direita e o armário dos pratos encontrava-se contra a parede oposta à porta. Comigo e a avó na cozinha, mal havia espaço para nos mexermos. A pequena janela ficava perto do tecto e fora do meu alcance, e dava para o pátio de uma escola de rapazes. A avó colocou a velha chaleira de aço inoxidável sobre o fogão para fazer chá e em seguida abriu o armário.

- A tua mãe andou aqui outra vez, não consigo encontrar nada! Onde está a frigideira?

Do outro lado do armário, tachos e panelas caíram para o chão. Corri a ajudar a avó a arrumá-los no lugar. A cozinha era o domínio da avó e era ela quem cuidava de mim e fazia todos os trabalhos domésticos. A minha mãe passava dez horas por dia no salão de beleza e detestava cozinhar.

- Não te preocupes, Bahboo, eu ajudo-te.

- Quantas vezes já lhe disse que não mexesse aqui?

- Imensas.

Em breve, tudo estava novamente no lugar. ,

- Colya! - gritou a minha avó, chamando pelo meu pai, que estava provavelmente no seu estúdio de dança. Mas não houve resposta. - Marina, vai perguntar ao teu pai se quer chá - declarou a avó, arrumando algumas compras no frigorífico.

Percorri o corredor escuro que conduzia ao estúdio de dança do meu pai, do lado oposto ao salão de beleza da minha mãe, e que era uma sala grande em forma de “L” com chão de linóleo e fotografias penduradas nas paredes, representando pares de dançarinos com roupas elegantes. No centro da zona de espera - a perna mais curta do “L” - uma mesa de café redonda coberta de revistas estava rodeada por quatro cadeiras de couro preto. O meu pai estava sentado numa delas, a ler o jornal. Estava em boa forma e tinha um metro e setenta de altura, o cabelo grisalho, um rosto sempre barbeado e olhos cor de âmbar.

- Bom dia, Papa. A Bahboo pergunta se queres chá.

- Não - respondeu o meu pai em tom brusco sem olhar para mim, e eu dei meia volta e regressei ao sítio de onde viera.

Por vezes, quando acordava cedo e toda a gente ainda estava a dormir, ia ao estúdio de dança do meu pai. Imaginava a música, uma valsa geralmente, por ser a minha favorita, e rodopiava a dançar pela sala imaginando o meu pai de pé a um canto, a bater palmas e a dizer: “Bravo, Marina! Danças mesmo bem!”

Quando entrei na cozinha, a avó estava a cortar cebolas e as lágrimas rolavam-lhe pela face. Os meus olhos começaram a arder.

- Odeio cebolas cruas - disse eu.

- Hás-de gostar quando fores mais velha. Quando quiseres chorar sem ninguém saber, podes pôr-te a cortar cebolas.

- Não estás a chorar a sério, pois não?

- Não, claro que não.

Quando os meus pais casaram, durante a Segunda Guerra Mundial, alugaram um apartamento modesto na esquina noroeste da intersecção das Avenidas Xá e Rahzi, no centro de Teerão, a capital do Irão e a sua maior cidade. Aí, por cima de uma pequena loja de móveis e de um pequeno restaurante, o meu pai abriu o estúdio de dança. Uma vez que muitos soldados americanos e britânicos passaram pelo Irão durante a guerra, a cultura ocidental tornou-se popular entre a classe mais alta e o meu pai arranjou muitos alunos fiéis que desejavam aprender a dançar como os ocidentais.

A minha mãe deu à luz o meu irmão em 1951. Quando ele tinha cerca de 10 anos, a minha mãe, embora não falasse alemão, foi para a Alemanha tirar um curso de cabeleireira. Quando regressou, seis meses mais tarde, precisava de um local para abrir um salão de beleza. Ao lado do apartamento dos meus pais havia outro idêntico, e eles alugaram-no e ligaram os dois.

Eu nasci a 22 de Abril de 1965. O autocrático e pró-ocidental Moham-mad Reza Shah-eh Pahlavi era rei do Irão desde 1941. Quatro meses antes do meu nascimento, o primeiro-ministro iraniano Hassan Ali-eh Mansur foi assassinado por supostos seguidores do líder fundamentalista xiita Ayatollah Khomeini, que tentava impor uma teocracia no Irão. Em 1971, Amir Abbas-eh Hoveida, na altura primeiro-ministro, organizou sumptuosas festividades nas antigas ruínas de Persépolis, para comemorar os 2500 anos da fundação do Império Persa. Vinte e cinco mil convidados de todo o mundo, entre os quais reis e rainhas, presidentes, primeiros-ministros e diplomatas, assistiram a esta celebração, cujo custo atingiu os 300 milhões de dólares. O Xá anunciou que o propósito desta celebração era mostrar ao mundo o progresso do Irão nos últimos anos.

Quando fiz quatro anos, o meu irmão saiu de casa para ir frequentar a Universidade de Pahlavi, na cidade de Shiraz, no centro do Irão. Eu tinha muito orgulho no meu irmão belo e alto, mas ele raramente vinha a casa e nunca ficava muito tempo. Nas raras ocasiões em que nos visitava, obstruía a ombreira da porta do meu quarto, a perguntar-me com um sorriso:

- Como está a minha irmãzinha?

Eu adorava a forma como o perfume maravilhoso da sua água-de-colónia saturava o ar. Ele e a avó foram as únicas pessoas que alguma vez me deram prendas no Natal. Os meus pais consideravam o Natal um total desperdício de tempo e dinheiro. A avó levava-me à igreja todas as semanas. A única igreja ortodoxa russa em Teerão ficava a duas horas a pé do nosso apartamento. A viagem até à igreja obrigava-nos a atravessar as ruas do centro de Teerão, onde se alinhavam lojas, vendedores ambulantes e velhos aceres. O aroma delicioso de sementes torradas de girassol e de abóbora pairava no ar. A Avenida Nahderi, com as suas lojas de brinquedos e padarias, era a minha parte preferida da viagem. O cheiro a pastéis acabados de fazer, a baunilha, a canela e a chocolate era inebriante. E havia muitos sons que se misturavam e pairavam na rua: carros a buzinar, vendedores a apregoar os seus produtos e a regatear com os clientes, e o ecoar de música tradicional. A avó não gostava de comprar brinquedos, mas comprava-me sempre um pequeno mimo.

Certo domingo, saímos mais cedo para visitar uma amiga da avó que vivia num pequeno apartamento. Era uma velhota russa, espalhafatosa, com cabelo loiro curto e encaracolado, que se pintava sempre com batom vermelho e sombra azul nos olhos, e cheirava a flores. O seu apartamento estava cheio de mobílias velhas e de toda a espécie de quinquilharia, e ela possuía uma belíssima colecção de figuras de porcelana. Estas estavam por todo o lado: nos aparadores, nas prateleiras, nos peitoris das janelas e até mesmo nas bancadas da cozinha. Eu gostava especialmente dos anjos, com as suas asas delicadas.

Ela servia o chá nas mais belas chávenas de porcelana que eu jamais vira: brancas e brilhantes, com rosas pintadas em cor-de-rosa. Colocava minúsculas colheres douradas ao lado de cada chávena. Eu adorava deitar cubos de açúcar no meu chá e ficar a ver as bolhas subir enquanto mexia.

Perguntei-lhe porque tinha tantos anjos e ela respondeu que eles lhe faziam companhia. Perguntou-me se eu sabia que toda a gente tinha um anjo-da-guarda e eu respondi que a minha avó já me tinha dito. Olhando para mim com os seus olhos azuis-claros, que pareciam estranhamente grandes por detrás dos óculos espessos, explicou-me que todos nós já vimos o nosso anjo-da-guarda, mas que esquecemos o seu aspecto.

- Diz-me lá se nunca te aconteceu estares prestes a fazer qualquer coisa má e sentires um murmúrio no coração dizendo para não o fazeres? - perguntou-me.

- Sim... Acho que sim - respondi, a pensar no cinzeiro.

- Pois bem, era o teu anjo a falar contigo. Quanto mais escutares, mais ouves.

Quem me dera lembrar-me do meu anjo. A amiga da minha avó sugeriu que eu observasse todas as figuras e garantiu-me que o meu anjo era parecido com aquela de que eu gostasse mais. Examinei as figuras durante alguns momentos e encontrei por fim a minha preferida: um belo rapaz, com uma longa túnica branca. Levei-o à avó para lho mostrar e ela disse que não se parecia muito com um anjo porque não tinha asas, mas eu retorqui que as asas eram invisíveis.

- Podes ficar com ele, querida - ofereceu a amiga da avó, e eu fiquei encantada.

A avó levava-me ao parque todos os dias. Havia um grande parque, chamado Park-eh Valiahd, a cerca de vinte minutos a pé de minha casa. Passávamos horas a explorá-lo, a admirar as árvores antigas e as flores perfumadas. Nos dias quentes de Verão, sentávamo-nos num banco a lamber cones de gelado para nos refrescarmos. No centro do parque havia um lago pouco profundo com uma fonte ao meio, que atirava água bem alto, para o céu, e em torno da qual gorgolejavam outras fontes mais pequenas. Eu punha-me sempre de pé junto ao lago e deixava que o vento me salpicasse de água. Em torno do lago havia estátuas de rapazes de bronze, todos diferentes uns dos outros. Um estava de pé, a olhar para o céu, outro estava ajoelhado junto da água, a olhar para ela como que à procura de qualquer objecto precioso perdido, outro apontava uma vara de latão para a água e outro ainda tinha uma perna no ar, como se estivesse prestes a saltar lá para dentro. Essas estátuas tinham qualquer coisa de terrivelmente triste e desamparado - pareciam reais, mas estavam perpetuamente congeladas num estado sólido e sombrio, incapazes de se libertar.

A maior diversão era andar de baloiço. A avó sabia que eu gostava de ir muito alto e empurrava-me sempre o mais que podia. Eu adorava sentir o vento sacudir-me o cabelo e o mundo desaparecia quando estava lá em cima. No meu pequeno mundo de sete anos, era assim que a vida seria para sempre.

Uma tarde, quando andava a correr no parque, a avó chamou-me de longe para dizer que eram horas de ir para casa, mas chamou-me pelo nome errado - chamara-me Tâmara. Confundida, corri para ela e perguntei-lhe quem era a Tâmara. Ela pediu-me desculpa e disse que era melhor irmos para casa porque estava demasiado calor para ela, e começámos a andar. Parecia cansada, o que era estranho, pois nunca antes a vira doente nem fatigada.

- Quem é a Tâmara? - perguntei novamente.

- A Tâmara é a minha filha.

- Mas tu não tens uma filha, só me tens a mim, Bahboo, a tua neta.

Ela explicou que tinha uma filha, Tâmara, que tinha mais quatro anos do que o meu pai e que eu era tão parecida com ela como se fôssemos gémeas. Aos dezasseis anos, Tâmara casara com um russo e regressara à Rússia com ele. Perguntei-lhe por que razão nunca nos tinha visitado e a avó respondeu que Tâmara não podia sair da Rússia: o governo soviético não permitia que os seus cidadãos viajassem facilmente para outros países. A minha avó costumava enviar a Tâmara roupas boas, sabão e pasta de dentes, porque essas coisas eram difíceis de encontrar lá, até que recebeu uma carta da SAVAK, a polícia secreta do Xá, dizendo que não tinha autorização para comunicar com ninguém na União Soviética.

- Porquê? - quis eu saber.

- A polícia daqui acha que a Rússia é um país mau, por isso disseram-nos que não podíamos escrever a Tâmara, nem enviar-lhe nada.

Enquanto eu tentava compreender esta última informação sobre uma tia que nunca conhecera, a avó continuou a falar, como que para si própria. Eu não percebia quase nada do que ela dizia. Mencionou nomes de pessoas e locais que eu nunca ouvira e usou palavras que me eram estranhas e desconhecidas, pelo que só consegui apreender excertos das suas frases. Disse que quando tinha dezoito anos se apaixonara por um jovem que fora mais tarde morto na revolução russa. Descreveu uma casa com uma porta verde numa rua estreita, um rio largo e uma grande ponte, e falou de soldados a cavalo disparando contra uma multidão.

- Virei-me e vi que ele tinha caído - disse ela. - Tinha sido atingido. Havia sangue por todo o lado. Amparei-o. Morreu nos meus braços...

Não queria ouvir mais, mas ela não parava. Não podia tapar os ouvidos porque era má educação e ela ficaria zangada. Talvez pudesse caminhar mais depressa e deixar algum espaço entre nós, mas passava-se qualquer coisa - ela não estava bem e eu tinha de cuidar dela. Por fim, comecei a cantarolar e a minha voz afastou as palavras dela da minha cabeça. Ela sempre me contara histórias quando eu ia para a cama, mas todas elas tinham um final feliz e nunca ninguém era morto. Eu sabia que as pessoas boas iam para o céu quando morriam, por isso a morte não devia ser assim tão má - mas mesmo assim apavorava-me. Era como penetrar na escuridão absoluta, onde todas as coisas horríveis nos podiam acontecer. Eu não gostava nada da escuridão.

Tínhamos estado a caminhar para casa. Por fim, ela parou de falar e olhou em redor, com um ar perdido e confuso. Embora estivéssemos quase a chegar, tive de lhe dar a mão e de a conduzir o resto do caminho. A mulher forte que conhecera toda a minha vida, a companheira familiar em quem tinha confiado, aquela que sempre me apoiara, estava subitamente vulnerável. Parecia uma criança, como eu. Ela, que escutava sempre e raramente dizia mais do que umas quantas palavras de cada vez, contara-me a história da sua vida. As suas palavras sobre sangue, violência e morte tinham-me chocado. O meu mundo fora sempre seguro com ela, mas ela avisara-me que nada durava para sempre. De alguma forma, senti que a avó estava a morrer. Vi-o nos seus olhos, como se me tivesse sido sussurrado em segredo.

Em casa, ajudei-a a ir para a cama. Não se reuniu a nós para jantar nem se levantou na manhã seguinte. Os meus pais levaram-na ao consultório do médico nesse dia e, quando regressaram, a avó foi direita para a cama e os meus pais não responderam a nenhuma das minhas perguntas sobre a sua doença.

Fui ao seu quarto. Estava a dormir, pelo que me sentei numa cadeira ao seu lado e esperei longos momentos até que, finalmente, ela se mexeu. Só então me apercebi de como estava magra e frágil.

- Que se passa, Bahboo?- perguntei.

- Estou a morrer, Marina - respondeu-me, como se se tratasse de uma questão simples e quotidiana.

Perguntei-lhe o que nos acontecia quando morríamos. Ela disse-me que observasse atentamente um quadro que estava pendurado numa parede do seu quarto desde que eu me lembrava. Queria que lhe descrevesse tudo o que via nele. Eu disse que era o retrato de uma senhora de idade com cabelo grisalho e uma bengala. Seguia por um caminho numa floresta escura, no fim do qual havia uma luz brilhante.

A avó explicou-me que ela era como aquela velhota. Percorrera a sua vida durante muitos anos e sentia-se cansada. Disse que a sua vida fora escura e difícil e que enfrentara muitos obstáculos, mas que nunca desistira.

- Agora - disse ela - é simplesmente a minha vez de ir ver o rosto de Deus.

- Mas, Bahboo - protestei - porque não podes ver o rosto de Deus aqui comigo? Prometo que te deixo descansar e que não terás de ir a lado nenhum.

- Filha, não podemos ver o rosto de Deus com estes olhos - explicou-me com um sorriso e tocando-me nas pestanas com os dedos trémulos -, mas com a nossa alma. Fica sabendo que a morte é apenas um degrau que temos de subir para alcançar o outro mundo e viver, embora de uma maneira diferente.

- Não quero que nada mude, gosto das coisas como elas são.

- Tens de ser corajosa, Marina.

Eu não queria ser corajosa. Tinha medo e estava triste. Ser corajosa parecia-me ser o mesmo que mentir, fingir que estava tudo bem. Mas nada estava bem.

Ela soltou um suspiro trémulo e mandou-me ir à sua cómoda e abrir a gaveta de cima da esquerda. Lá dentro estava uma caixa dourada. Levei-lha.

Então mandou-me enfiar debaixo da cama e trazer um par de sapatos. Dentro do sapato da esquerda estava uma pequena chave dourada. Com lágrimas a rolarem-lhe pela face, entregou-me a caixa e a chave.

- Marina, escrevi a história da minha vida e meti-a nesta caixa. Agora é tua. Quero que a guardes e que te lembres de mim. Cuidas dela pela Bahboo?

Fiz que sim com a cabeça.

- Põe a caixa num local seguro. Agora vai e não te preocupes. Preciso de descansar um bocadinho.

Deixei-a e fui refugiar-me no meu quarto, que parecia mais deserto do que nunca. Escondi a caixa debaixo da cama, abri a porta de vidro que dava para a varanda e saí para o exterior. O ar estava quente e pesado, e a rua agitada estava igual a todos os dias. Nada havia mudado, mas tudo parecia diferente.

A avó nunca mais acordou. O cancro no fígado estava a matá-la. A minha mãe disse-me que ela estava em coma. A avó continuou em coma durante quase duas semanas e o meu pai percorria o corredor para a frente e para trás a chorar. Eu sentava-me ao lado da avó pelo menos duas horas por dia para lhe fazer companhia e para eu própria não me sentir tão só. O seu rosto estava calmo e sereno, mas muito magro e pálido. A medida que os dias iam passando, eu lutava contra as lágrimas, com medo de que estas confirmassem a sua morte e a fizessem aproximar.

Uma manhã, acordei muito cedo e não consegui voltar a adormecer, por isso fui ao quarto da avó. Liguei a luz e lá estava ela. O seu rosto perdera a cor. Toquei-lhe na mão - estava fria. Fiquei parada em silêncio, ciente de que ela estava morta, mas sem saber o que fazer. Precisava de lhe dizer qualquer coisa, mas não sabia se ela conseguia ouvir-me, se a barreira que a morte criara entre nós era ou não impenetrável.

- Adeus, Bahboo. Espero que tenhas uma boa vida com Deus, agora, onde quer que Ele esteja.

Tive a sensação estranha de que estava mais alguém no quarto connosco. Corri novamente para o meu quarto, saltei para a cama e disse todas as orações de que me lembrava.

No dia seguinte, o corpo da avó foi levado. Passara o dia todo a ouvir o meu pai chorar. Tapei os ouvidos com as mãos e olhei em redor no meu quarto: não havia para onde ir. A avó fora o meu refúgio quando aconteciam coisas más e agora tinha desaparecido. Por fim, tirei a minha estatueta do anjo de cima da cómoda e escondi-me debaixo da cama. Comecei a rezar: “ave-maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte.”

A coberta que pendia da cama foi levantada e uma vaga de luz irrompeu na escuridão do meu esconderijo. Um rosto desconhecido fitava-me. Era o rosto de um jovem com cabelo negro e encaracolado e olhos escuros, os olhos mais escuros que jamais vira. O seu rosto parecia extremamente branco em contraste com o cabelo e o seu sorriso era quente e doce. Quis perguntar-lhe quem era, mas não consegui.

- Olá - disse ele.

A sua voz era suave e delicada, dando-me a coragem de que precisava. Saí a rastejar de debaixo da cama. Ele vestia uma longa túnica branca e estava descalço. Toquei-lhe nos dedos dos pés. Estavam quentes. Ele inclinou-se, ergueu-me, sentou-se na minha cama epôs-me ao colo. Uma fragrância suave enchia-me as narinas; era como o perfume de narcisos num dia de chuva.

- Chamaste-me e eu vim - disse ele, e começou a afagar-me o cabelo. Fechei os olhos. Os seus dedos corriam pelo meu cabelo, lembrando-me a brisa primaveril envolvendo o calor do sol entre os ramos de árvores que despertavam. Encostei-me ao seu peito, sentindo como se o conhecesse, como se nos tivéssemos visto antes, mas sem saber onde nem quando. Olhei para cima e ele sorriu com um sorriso intenso e afectuoso.

- Porque não tens chinelos calçados? - perguntei-lhe.

- Lá de onde venho não são precisos chinelos.

- És o meu anjo-da-guarda?

- Quem achas que sou?

Fitei-o durante um momento. Só um anjo-da-guarda podia ter olhos como os seus.

- És o meu anjo-da-guarda.

- Acertaste.

- Como te chamas?

- Sou o Anjo da Morte.

O meu coração quase parou.

- Por vezes, a morte é difícil, mas não é má nem assustadora. É como uma jornada até Deus; como as pessoas só morrem uma vez, não conhecem o caminho, por isso eu guío-as e ajudo-as na passagem.

- Estás aqui para me levares contigo?

- Não, ainda não.

- Ajudaste a Bahboo?

- Sim, ajudei.

- Ela está feliz?

- Está muito feliz.

- Ficas um pouco comigo?

- Fico.

Encostei-me ao seu peito e fechei os olhos. Sempre me perguntara o que sentiriam os pássaros quando planavam ao vento, banhando-se ao sol e confundindo-se com o céu. Agora, já sabia.

Quando acordei na manhã seguinte, estava na minha cama e não havia anjos nenhuns.

Acordei de um sono sem sonhos com uma dor aguda no ombro direito. Alguém chamava o meu nome. Tinha a vista toldada. Hamehd estava de pé à minha frente, empurrando-me o ombro com o pé. Lembrava-me de que Ali me deixara numa cela, mas não tinha ideia de há quanto tempo ali estava.

- Sim, sim! - disse eu.

- Levanta-te!

Os meus joelhos tremiam e ardiam-me os pés.

- Vens comigo, para assistires à detenção dos teus amigos - anunciou Hamehd. - Aqueles que tentaste proteger. Tínhamos os nomes e as moradas deles desde o princípio. Só precisávamos de saber mais a teu respeito e provaste-nos que és uma inimiga da revolução. És uma ameaça para a sociedade islâmica.

Vendaram-me novamente. Hamehd atou-me os pulsos com um pedaço de corda e arrastou-me. Fui atirada para dentro de um carro e, após alguns minutos, alguém me retirou a venda. Tínhamos abandonado a prisão. Não sabia bem que altura do dia ou que horas eram, mas pareciam as primeiras horas da noite: o céu estava enevoado e sombrio, mas não completamente negro. Dirigimo-nos para sul, pela rua estreita e sinuosa. Mal se viam carros ou pessoas. Velhos muros de tijolo e argila, que cercavam grandes propriedades, ladeavam a estrada, fazendo-a parecer um leito de rio seco. Árvores despidas estendiam-se para o céu, estremecendo ao vento. Passado pouco tempo entrámos na estrada da Jordânia e continuámos para sul. Esta urbanização era mais recente, mais elegante. O edifício de um condomínio alto erguia-se numa das colinas, cercado por casas de dois andares e grandes bungalows. Olhei para o condutor. Tinha uma barba preta espessa e envergava o uniforme verde, de estilo militar, dos guardas revolucionários. Hamehd ia sentado no lugar do passageiro da frente. Estavam os dois em silêncio e olhavam para a frente. Num semáforo, uma rapariguinha com uns três ou quatro anos, sentada no banco de trás de um carro branco que parara ao nosso lado, sorriu-me. Nos bancos da frente do carro estavam sentados um homem e uma mulher a conversar. Pensei no que estariam os meus pais a fazer. Estariam a tentar ajudar-me ou teriam perdido a esperança? Eu sabia muito bem que não havia nada que eles pudessem fazer. E André? Estaria a pensar em mim?

Entrámos no centro da cidade. Aí havia muito trânsito, e os passeios e as lojas pululavam de gente. Todas as paredes estavam cobertas com slogans do governo islâmico e com citações de Khomeini. Uma delas chamou-me a atenção: “Se permitirmos que um infiel perpetue o seu papel de corruptor da terra, o sofrimento moral do infiel será ainda pior. Se matarmos o infiel, e com isto o impedirmos de cometer os seus crimes, a morte será uma bênção para ele.” Sim, no mundo de Khomeini, o assassinato podia ser considerado uma boa acção, uma “bênção”. Hamehd podia apontar-me uma arma à cabeça, premir o gatilho e achar que me tinha feito um favor, e que ele próprio ganharia o céu com isso.

Os transeuntes serpenteavam entre os carros para atravessar a rua. Num cruzamento, um homem jovem olhou para dentro do carro e, reparando no guarda que conduzia, deu um passo atrás e fitou-me. Começara a nevar.

O carro parou. Estávamos em casa de Minoo, uma amiga minha da escola. Outro Mercedes preto parou ao lado do nosso. Dois guardas saíram do carro, dirigiram-se à porta de Minoo e tocaram à campainha. Alguém atendeu. Era a mãe dela. Os guardas entraram na casa. Hamehd virou-se para trás e entregou-me uma folha de papel. Olhei-a e vi que continha cerca de trinta nomes. Conhecia-os todos: todos eles eram miúdos da minha escola. Reconheci a assinatura da directora no fundo da página.! A folha de papel que tinha nas mãos era a lista dos mais procurados da minha escola.

- Não vamos conseguir prendê-los todos esta noite, mas em três dias, ou coisa do género, deveremos tê-los a todos - disse Hamehd com um sorriso.

Os guardas abandonaram a casa passada meia hora. Minoo acompa-nhava-os. Hamehd saiu do carro, abriu uma das portas de trás e mandou-a sentar-se ao meu lado. Eu conseguia ver a mãe dela a chorar e a falar com os guardas. Hamehd disse a Minoo que eu fora detida uns dias mais cedo. Pediu-me que convencesse Minoo a colaborar se não quisesse que ela sofresse.

Minoo olhou para mim, com os olhos cheios de terror.

- Diz-lhes o que eles querem saber - disse eu, apontando para os pés. - Eles...

- Chega - interrompeu Hamehd.

Minoo olhou para os meus pés, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar.

- Porque estás a chorar? - perguntou-lhe Hamehd, mas ela não respondeu.

Permanecemos no carro durante horas, ou pelo menos assim pareceu. Fomos de casa em casa. Quatro colegas meus foram presos nessa noite. Tentei segredar a Minoo que ela devia dizer alguns nomes aos guardas durante o interrogatório. Tentei explicar-lhe que eles tinham uma lista e que sabiam tudo, mas não tive a certeza de que ela me tivesse compreendido.

Vendaram-nos os olhos assim que chegámos aos portões da prisão. Quando o carro parou, a porta do meu lado abriu-se e Hamehd mandou-me sair. Segui a coxear atrás dele até um edifício e ele mandou-me sentar no chão do corredor. Permaneci assim muito tempo, a escutar o choro e os gritos dos reclusos. Tinha a cabeça a latejar e sentia-me enjoada.

- Levanta-te, Marina. - A voz de Hamehd sobressaltou-me. Estava a dormitar.

Consegui reencontrar o equilíbrio, encostando-me à parede para me apoiar. Hamehd mandou-me agarrar no chador de uma rapariga que estava de pé, à minha frente. Assim fiz, ela começou a caminhar e segui-a a coxear. Os meus pés doíam como se estivesse a caminhar sobre vidro quebrado. Quando chegámos ao exterior continuámos a caminhar e o vento frio fustigava-me. A rapariga à minha frente começou a tossir. A neve no chão enchia-me os chinelos de borracha, deixava-me os pés dormentes e aliviava a dor, mas lentamente ia deixando de sentir as pernas e cada passo era mais difícil do que o anterior. Tropecei numa pedra e caí. Descansei a cabeça na terra gelada, lambi a neve, desesperada por aliviar a secura amarga da boca. Nunca tivera tanto frio ou tanta sede. O meu corpo tremia convulsivamente e o som dos meus dentes a bater enchia-me a cabeça. Umas mãos ásperas ergueram-me do chão e forçaram-me a levantar.

- Para onde me levam?

- Anda como deve ser ou dou-te já um tiro! - ordenou Hamehd em tom ameaçador.

Esforcei-me para continuar. Por fim, mandaram-nos parar e alguém me tirou a venda. Uma luz intensa atingiu-me a cara, cegou-me e provocou um relâmpago de dor que me explodiu na cabeça. Após alguns segundos, olhei à volta. Um foco de luz cortava a noite como um rio branco e refulgente. Estávamos cercados por colinas negras, que formavam sombras fantasmagóricas. Parecíamos estar no meio de nenhures; não havia edifícios nas proximidades. O céu nocturno estava manchado de nuvens e alguns flocos de neve pairavam levemente no ar, tentando prolongar o seu voo cristalino antes de enfrentarem uma morte terrena. Comigo estavam outros quatro prisioneiros: duas raparigas e dois homens jovens. Quatro guardas revolucionários, com rostos inexpressivos, como que esculpidos na escuridão, apontavam-nos as armas.

- Aproximem-se dos postes! - gritou Hamehd, e a sua voz ecoou pelos montes.

A cerca de seis metros, alguns postes de madeira, que tinham aproximadamente a minha altura, erguiam-se do solo. Estávamos prestes a ser executados. O frio dentro do meu peito paralisou-me.

Este é o momento da minha morte. Ninguém merece morrer assim.

Um dos dois homens começou a recitar em árabe uma parte do Corão, pedindo perdão a Deus. A sua voz era penetrante e forte. O outro homem olhava para os postes. Um dos seus olhos estava fechado pelo hematoma e tinha duas manchas de sangue na camisa branca.

- Para junto dos postes, imediatamente! - repetiu Hamehd, e nós obedecemos em silêncio. Como um líquido espesso e sufocante, o pesar encheu-me o coração e os pulmões.

Querido Jesus, ajuda-me. Não deixes que a minha alma se perca na escuridão. “Embora eu caminhe através do vale das sombras, nada receio, pois estás comigo.”

Uma das raparigas começou a correr.

- Pára! - gritou alguém. Mas ela continuou. Um tiro rasgou a noite e ela caiu no chão. Dei um passo em frente, mas as minhas pernas cederam. A rapariga virou-se de lado, com as costas vergadas pela dor.

- Por favor... por favor, não me matem - gemeu ela.

A neve que lhe cobria o chador cintilou com a luz branca e límpida. Com uma arma apontada à cabeça da jovem, Hamehd deteve-se ao seu lado. Ela cobriu a cabeça com os braços.

A rapariga ao meu lado começou a chorar. Os gritos penetrantes pareciam rasgar-lhe o peito. Caiu de joelhos.

- Amarra os outros aos postes! - gritou Hamehd. Um dos guardas levantou-me do chão e outro amarrou-me ao poste.

A corda enterrou-se-me na carne. Estava tão cansada.

Será que morrer dói tanto como ser chicoteada? Hamehd continuava a apontar a arma à rapariga ferida.

- Guardas! Preparar!

A morte é apenas um local onde eu nunca estive. E o anjo ajudar-me-á a encontrar o caminho. Tem de me ajudar. Há uma luz para lá desta terrível escuridão. Algures para além das estrelas, o sol está a nascer.

Apontaram-nos as armas e fechei os olhos.

Espero que André saiba que eu o amo. Ave-maria, cheia de graça, o Senhor é convosco...

Ouvi um carro avançar velozmente na nossa direcção e abri os olhos. Por um momento, pensei que íamos ser atropelados. Ouviu-se um guinchar de pneus ruidoso e um Mercedes preto parou mesmo à frente dos guardas. Ali desceu do carro. Dirigiu-se a Hamehd e entregou-lhe uma folha de papel. Falaram durante um momento. Hamehd anuiu. Os seus olhos fixaram-se nos meus, Ali avançou na minha direcção. Eu queria correr. Queria que Hamehd me desse um tiro e que acabasse com a minha vida. Ali desamarrou-me do poste. Caí por terra. Ele agarrou-me, ergueu-me e caminhou para o carro. Senti o seu coração bater contra o meu corpo. Tentei inutilmente libertar-me dos seus braços.

- Para onde me leva?

- Está tudo bem, não te vou fazer mal - murmurou.

Os meus olhos encontraram os olhos da rapariga amarrada ao poste ao lado do meu.

- Santo Deus... - gritou ela e fechou os olhos.

Ali deixou-me cair no banco do passageiro do seu carro e bateu com a porta. Tentei abri-la, mas não consegui. Ele saltou para o lugar do condutor. Reunindo todas as minhas forças, comecei a dar-lhe socos, mas ele afastou-me com uma mão. Ouviam-se tiros quando nos afastámos.

Abri os olhos e vi uma lâmpada luzir por cima de mim. Havia um tecto cinzento. Tentei mexer-me, mas não sentia o corpo. Ali estava sentado a um canto, olhando-me fixamente. Estávamos numa cela pequena e eu encontrava-me deitada no chão.

Fechei os olhos e desejei que ele se fosse embora, mas quando os reabri uns minutos mais tarde, ele continuava sentado no mesmo sítio. Abanou a cabeça e disse que eu era a culpada de tudo isto por ser teimosa. Disse que fora falar com o Ayatollah Khomeini, que era um grande amigo do seu pai, para que a minha sentença fosse reduzida de pena de morte para prisão perpétua. O Ayatollah dera a ordem para me pouparem a vida.

Eu não queria que o Ayatollah me salvasse. Não queria que ninguém me salvasse. Queria morrer.

- Agora, vou arranjar-te qualquer coisa para comer. Não comes há muito tempo - disse ele, sem tirar os olhos de mim. Mas não se mexeu. Sentindo o peso do seu olhar na minha pele, segurei no cobertor que me cobria com tanta força que os dedos me começaram a doer. Ele acabou por se levantar. Todos os músculos do meu corpo se contraíram.

- Tens medo de mim? - perguntou.

- Não - respondi, engolindo em seco.

- Não precisas de ter medo.

Nos seus olhos, o desejo era profundo e real. Doía-me a barriga, conseguia sentir um grito a formar-se na garganta, mas ele virou-se e saiu da cela. O meu corpo tremeu com cada lágrima que me correu pelo rosto. Odiava-o.

Ali regressou com uma tigela de sopa e sentou-se ao meu lado.

- Não chores, por favor.

Eu não conseguia parar.

- Queres que me vá embora?

Fiz que sim com a cabeça.

- Vou-me embora se me prometeres que acabas a sopa. Prometes?

Assenti novamente.

Ele deteve-se à porta e virou-se, dizendo com uma voz pesada e exausta:

- Venho ver-te mais tarde.

Porque me salvara ele do pelotão de fuzilamento? Que iria acontecer-me?

A última coisa em que pensei antes de adormecer foi em Sarah. Esperava que ela estivesse bem. Tudo o que podia fazer era rezar pelas duas, por Sirus e por Gita, e por todos os meus amigos que haviam sido detidos.

Ainda não há muito tempo estávamos todos na escola, brincando à apanhada e às escondidas no intervalo. Agora, éramos presos políticos.

Andei numa escola primária com paredes de tijolo vermelho cobertas de trepadeiras. Isso foi durante a época do Xá. Como a minha escola ficava a dez minutos de casa, ia e vinha a pé sozinha. O velho edifício fora inicialmente uma mansão de dois andares e os meus amigos disseram que a directora, a Khanoom Mortazavi, que frequentara a universidade no estrangeiro, o transformara numa escola quando regressara ao Irão. Todas as salas de aulas tinham janelas altas, mas devido aos velhos aceres que cresciam no pátio, estava sempre escuro lá dentro e normalmente tínhamos de ligar a luz para ver para o quadro. Todos os dias, depois do toque para a saída, eu e Sarah saíamos da escola e atravessávamos a rua juntas, mas ela depois virava à esquerda e eu à direita. Eu continuava para sul em direcção à Avenida Pvahzi e passava pelos muros altos de tijolo que cercavam a embaixada do Vaticano, pelo restaurante Ashna, que enchia o ar com o cheiro a arroz aromático e a carne de vaca grelhada, e pela pequena loja de roupa interior, com uma montra onde estavam expostas delicadas camisas de noite com rendas. Sem a minha mãe a arrastar-me e a dizer-me que andasse como devia ser, às vezes eu fingia ser uma nuvenzinha branca a deslizar pelo céu azul, uma bailarina a dançar à frente de uma enorme multidão ou um barco a descer um rio mágico.