Biblio VT

Eis aqui como tudo aconteceu. Um dia, seis ou sete de nós estávamos sentadas depois do chá. Algumas contemplavam as vitrines de uma chapelaria do outro lado da rua onde a luz ainda refulgia fulgurante sobre plumas escarlates e sapatilhas douradas. Outras estavam entretidas em construir pequenas torres de torrões de açúcar na borda da bandeja de chá. Depois de certo tempo, pelo que me lembro, nos reunimos em volta do fogo e começamos, como de costume, a elogiar os homens – quão fortes, quão nobres, quão brilhantes, quão corajosos, quão bonitos eles eram – como invejávamos aquelas que, de um jeito ou de outro, conseguiam se ligar a um deles para o resto da vida – quando Poll,1 que não havia dito nada, desfez-se em lágrimas. Poll, devo dizer-lhes, sempre foi estranha. Para começo de conversa, seu pai era um homem estranho. Deixara-lhe uma fortuna em seu testamento, mas com a condição de que ela lesse todos os livros da Biblioteca de Londres.2 Nós a consolamos da melhor maneira que podíamos; mas sabíamos, no fundo, o quanto isso era vão. Pois embora gostemos dela, Poll não é nenhuma grande beleza; deixa os sapatos desamarrados; e devia estar pensando, enquanto elogiávamos os homens, que nenhum deles jamais iria querer se casar com ela. Por fim, ela enxugou as lágrimas. Por algum tempo, não conseguimos fazer sentido de nada do que ela dizia. Era muito estranho, em sã consciência, era muito estranho. Ela nos disse, como sabíamos, que passava a maior parte do tempo lendo na Biblioteca de Londres. Tinha começado, disse, com a literatura inglesa no último andar; e estava agora determinadamente descendo em direção ao The Times no andar de baixo. E agora, tendo percorrido a metade ou talvez um quarto do caminho, uma coisa terrível tinha acontecido. Ela não conseguia mais ler. Os livros não eram o que nós pensávamos que eles fossem. “Os livros”, bradou, pondo-se de pé e falando com uma desolação tão grande que nunca irei esquecer, “são, em sua maior parte, indescritivelmente ruins!”

Naturalmente replicamos que Shakespeare escreveu livros, e Milton e Shelley.

“Oh, sim”, ela nos interrompeu. “Dá para ver que vocês foram bem instruídas. Mas vocês não são sócias da Biblioteca de Londres.” Neste ponto, seus soluços irromperam mais uma vez. Finalmente, recobrando-se um pouco, abriu um dos livros da pilha que ela sempre carregava com ela – De uma janela ou Num jardim, ou algum título parecido, era escrito por um homem chamado Benton ou Henson, ou algo assim. Ela leu as primeiras páginas. Ouvimos em silêncio. “Mas isso não é um livro”, alguém disse. Então, ela escolheu outro. Desta vez era uma história, mas esqueci o nome do autor. Nossa agitação aumentava à medida que ela avançava. Nenhuma palavra dele parecia ser verdadeira, e o estilo em que estava escrito era execrável.

“Poesia! Poesia!”, bradamos, impacientes. “Leia-nos algum poema!” Não posso descrever a desolação que tomou conta de nós quando ela abriu um pequeno volume e despejou a tolice prolixa e sentimentalista que ele continha.

“Deve ter sido escrito por uma mulher”, observou uma de nós. Mas não. Ela nos disse que era escrito por um homem jovem, um dos poetas mais famosos da atualidade. Deixo a cargo de vocês imaginar o choque que foi a descoberta. Embora nós todas gritássemos e lhe pedíssemos que não lesse mais nada, ela insistiu e nos leu trechos de As vidas dos Lordes Chancellors.3 Quando ela terminou, Jane, a mais velha e sábia de nós, levantou-se e disse que ela, por exemplo, não estava convencida.

“De que adiantou, então”, perguntou, “nossas mães desperdiçarem sua juventude trazendo-os ao mundo, se os homens escrevem bobagens como essa?”

Ficamos todas em silêncio; e, no silêncio, podia-se ouvir a pobre Poll soluçando: “Por que, por que meu pai me ensinou a ler?”.

Clorinda foi a primeira a recobrar o juízo. “É tudo culpa nossa”, disse ela. “Todas nós sabemos ler. Mas nenhuma, a não ser Poll, jamais se deu ao trabalho de ler. Eu mesma, por exemplo, sempre achei que o dever de uma mulher era passar sua juventude tendo filhos. Venerava minha mãe por ter tido dez; minha avó mais ainda por ter tido quinze; era minha ambição, devo confessar, ter vinte. Passamos todas essas eras supondo que os homens fossem todos igualmente industriosos e que suas obras tivessem, todas, o mesmo mérito. Enquanto trazíamos crianças ao mundo, eles, supúnhamos, traziam ao mundo os livros e as pinturas. Nós povoávamos o mundo. Eles o civilizavam. Mas agora que sabemos ler, o que nos impede de julgar os resultados? Antes de trazermos outra criança ao mundo, devemos jurar que iremos procurar saber que mundo é esse.”

Reunimo-nos, assim, numa sociedade para fazer perguntas. Uma de nós iria visitar um navio de guerra; outra, esconder-se no gabinete de um erudito; outra, participar de uma reunião de homens de negócio; e nós todas iríamos ler livros, contemplar pinturas, frequentar concertos, manter nossos olhos bem abertos nas ruas e fazer perguntas sem parar. Éramos muito jovens. Podem ter uma ideia de nossa ingenuidade se lhes disser que, antes de nos separarmos naquela noite, nós nos pusemos de acordo quanto à ideia de que os objetivos da vida eram produzir boas pessoas e bons livros. Nossas perguntas deviam se encaminhar no sentido de descobrir em que medida esses objetivos tinham sido, até agora, atingidos pelos homens. Juramos, solenemente, que não teríamos nenhum filho até que estivéssemos satisfeitas.

Pusemo-nos, pois, a caminho, algumas, do Museu Britânico; outras, da Marinha Real; outras, de Oxford; outras ainda, de Cambridge; visitamos a Academia Real e a Tate; ouvimos música moderna em salas de concerto, fomos aos tribunais e vimos novas peças de teatro. Ninguém saía para jantar fora sem fazer ao seu acompanhante certas perguntas e cuidadosamente anotar suas respostas. De tempos em tempos, nos reuníamos e comparávamos nossas observações. Oh, como eram divertidas essas reuniões! Nunca ri tanto como quando Rose leu suas anotações sobre a questão da “Honra” e descreveu como ela tinha se disfarçado de príncipe etíope e embarcado num dos navios de sua Majestade.4 Ao se dar conta da peça que lhe tinha sido pregada, o capitão foi visitá-la (agora disfarçado de civil) e exigiu que a honra fosse reparada. “Mas como?”, perguntou ela. “Como?”, vociferou ele. “Com a chibata, é claro!” Vendo que ele estava fora de si de tanta raiva e imaginando que sua hora tinha chegado, ela se inclinou e levou, para seu espanto, seis batidinhas no traseiro. “A honra da Marinha britânica foi desagravada!”, bradou e, endireitando-se, ela o viu, com o suor escorrendo-lhe pelo rosto, estendendo-lhe uma tremulante mão direita. “Afaste-se!”, exclamou ela, num gesto teatral e imitando a ferocidade da expressão dele: “Minha honra ainda precisa ser desagravada!”. “Falou como um cavalheiro!”, retrucou ele, e mergulhou em profunda meditação. “Se seis chibatadas desagravam a honra da Marinha Real”, ponderou, “quantas desagravariam a honra de um civil?” Ele declarou que preferia submeter o caso a seus colegas de arma. Ela replicou altivamente que não podia esperar. Ele enalteceu sua sensibilidade. “Deixe-me ver”, ele exclamou subitamente, “teria seu pai uma carruagem?” “Não”, disse ela. “Ou um cavalo de sela?” “Tínhamos um burro”, lembrou-se ela, “que puxava a ceifadeira.” Diante disso, seu rosto se iluminou. “O nome de minha mãe...”, acrescentou ela. “Pelo amor de Deus, minha senhora, não mencione o nome de sua mãe!”,5 gritou ele, tremendo como vara verde e enrubescendo até a raiz dos cabelos, e se passaram ao menos dez minutos até ela conseguir convencê-lo a continuar. Por fim, ele decretou que se ela lhe desse quatro golpes e meio na parte de baixo das costas, num ponto indicado por ele (o meio era concedido, disse, em reconhecimento ao fato de que o tio de sua bisavó tinha sido morto em Trafalgar), ele era de opinião que a honra dela ficaria novinha em folha. Assim foi feito; eles se retiraram para um restaurante; beberam duas garrafas de vinho que ele insistiu em pagar; e se despediram com protestos de eterna amizade.

Depois tivemos o relato da visita de Fanny aos tribunais. Na primeira visita, ela chegara à conclusão de que os juízes ou eram feitos de madeira ou eram personificados por grandes animais com aparência de homens que tinham sido treinados para se movimentar com extrema dignidade, murmurar e balançar a cabeça. Para testar sua teoria ela abriu um lenço cheio de varejeiras no momento crítico de um julgamento, mas foi incapaz de julgar se as criaturas deram sinais de humanidade, pois o zumbido das moscas provocou um sono tão pesado que ela só acordou a tempo de ver os prisioneiros sendo conduzidos às celas no andar de baixo. Mas, levando em conta a evidência que ela trouxe, decidimos que era injusto supor que os juízes são homens.

Helen foi à Academia Real, mas quando foi solicitada a apresentar seu relatório sobre as pinturas, começou a recitar o que estava escrito num livro azul-claro: “Oh! pelo toque de uma mão desvanecida e pelo som de uma voz que se calou. De volta está o caçador, de volta dos montes. E deu às rédeas uma sacudida. O amor é doce, o amor é breve. A primavera, a bela primavera, é do ano a mais deliciosa rainha. Oh! estar na Inglaterra agora que é abril acolá. Os homens devem trabalhar e as mulheres devem chorar. O caminho do dever é o caminho para a glória...”.6 Não suportávamos ouvir mais nada dessa algaravia.

“Não queremos mais poesia!”, gritamos.

“Filhas da Inglaterra!”,7 começou ela, mas neste ponto nós a puxamos e, na confusão, a água de uma jarra acabou derramando em cima dela.

“Graças a Deus!”, exclamou, sacudindo-se como um cão. “Agora vou rolar no tapete para ver se consigo me livrar do que ainda resta da bandeira do Reino Unido. Depois, talvez...”, neste ponto, ela rolou vigorosamente. Levantando-se, ela começava a nos explicar como é que são as pinturas modernas quando Castalia a interrompeu.

“Qual é o tamanho médio de um quadro?”, perguntou ela. “Talvez algo como sessenta por oitenta centímetros”, respondeu a outra. Castalia tomava notas enquanto Helen falava, e quando ela terminou, e estávamos tentando não trocar olhares, Castalia se levantou e disse: “Conforme o desejo de vocês, passei a última semana em Oxbridge,8 disfarçada de faxineira. Tive, assim, acesso aos aposentos de vários professores e agora vou tentar dar a vocês alguma ideia... só que”, ela fez uma pausa, “não consigo pensar em como fazer isso. É tudo tão estranho. Esses professores”, continuou ela, “moram em grandes edifícios construídos no meio de gramados, sozinhos numa espécie de cela. Mas têm todo conforto e comodidade. Basta apertar um botão ou acender uma pequena lâmpada. Seus documentos estão maravilhosamente arquivados. Livros abundam. Não há crianças nem animais, a não ser por uma meia dúzia de gatos de rua e um pisco-chilreiro – um macho. Lembro”, ela fez uma pausa, “de uma tia que morava em Dulwich e cultivava cactos. Chegava-se à estufa pela dupla sala de visitas, e ali, em cima dos canos de aquecimento, viam-se dúzias dessas plantas feias, atarracadas, espinhentas, cada uma no seu vaso. Uma vez a cada cem anos o aloé florescia, era o que afirmava minha tia. Mas ela morreu antes que isso acontecesse...”. Dissemos a ela para se ater ao assunto em questão. “Bem”, recomeçou ela, “quando o professor Hobkin estava fora, examinei a obra de sua vida, uma edição de Safo. É um livro de aparência estranha, com quinze ou dezessete centímetros de grossura, nem tudo de autoria de Safo. Ah, não. A maior parte é uma defesa da castidade de Safo, que alguns alemães tinham negado, e posso assegurar a vocês que me surpreenderam a paixão com que esses dois senhores argumentaram, a sabedoria que demonstraram, a prodigiosa engenhosidade com que contestaram a utilização de certo implemento que, para mim, parecia nada mais nada menos que um grampo de cabelo; especialmente quando a porta se abriu e o professor Hobkin em pessoa apareceu. Um senhor de idade, muito simpático, amável, mas que podia ele saber sobre castidade?” Nós a interpretamos mal.

“Não, não”, protestou ela, “ele é a honra em pessoa, tenho certeza disso – não se parece nem um pouco com o capitão naval de Rose. Eu estava pensando mais nos cactos de minha tia. O que poderiam eles saber sobre a castidade?”

De novo, dissemos a ela para não fugir do assunto: será que os professores de Oxbridge ajudavam a produzir boas pessoas e a produzir bons livros, que são os objetivos da vida?

“Essa não!”, exclamou ela. “Nunca me ocorreu fazer essa pergunta. Nunca sequer me ocorreu que eles fossem capazes de produzir alguma coisa.”

“Acho”, disse Sue, “que você cometeu algum engano. Provavelmente o professor Hobkin era ginecologista. Um erudito é uma espécie bem diferente de homem. Um erudito transpira humor e inventividade – talvez viciado em vinho, mas que importância tem isso? – é uma companhia agradável, generosa, sutil, imaginativa, como é de esperar. Pois ele passa a vida junto aos melhores seres humanos que jamais existiram.”

“Hum”, disse Castalia. “Talvez fosse melhor eu voltar lá e fazer uma nova tentativa.”

Uns três meses mais tarde aconteceu de eu estar sentada sozinha quando Castalia entrou. Não sei o que havia em sua aparência que me tocou tanto; mas não consegui me conter e, precipitando-me pela sala, apertei-a nos braços. Ela não só estava muito bonita; ela também aparentava estar num ótimo estado de espírito. “Como você parece feliz!”, exclamei, enquanto ela se sentava.

“Estive em Oxbridge”, disse ela.

“Fazendo perguntas?”

“Respondendo-as”, replicou.

“Será que você não quebrou nosso juramento?”, disse eu, ansiosamente, notando algo em seu físico.

“Ah, o juramento”, disse ela, despreocupada. “Vou ter um bebê, se é isso que você quer dizer. Você não pode imaginar”, exultou ela, “como é emocionante, como é maravilhoso, como é gratificante...”

“O quê?”, perguntei.

“Ficar... ficar... respondendo perguntas”, replicou ela, um tanto confusa. Em seguida, me contou toda a sua história. Mas no meio do relato, que me interessava e me emocionava mais do que qualquer outra coisa que já ouvira, ela deu o mais estranho dos gritos, um misto de excitação e apelo...

“Castidade! Castidade! Onde está a minha castidade!”, gritou. “Socorro, rápido! O frasco de perfume!”

Não havia nada na sala a não ser uma galheta com mostarda, que eu estava prestes a lhe administrar quando ela recobrou a calma.

“Você deveria ter pensado nisso três meses atrás”, disse eu, com severidade.

“É verdade”, replicou ela. “Não adianta muito pensar nisso agora. A propósito, foi infeliz da parte de minha mãe ter me dado o nome de Castalia.”

“Oh, Castalia, sua mãe...”, começava eu quando ela tentou pegar o pote de mostarda.

“Não, não, não”, disse ela, balançando a cabeça. “Se você mesma tivesse sido uma mulher casta você teria gritado ao me ver – em vez disso você atravessou correndo a sala e me tomou em seus braços. Não, Cassandra. Nenhuma de nós duas é casta.” Continuamos, pois, a conversar.

Enquanto isso, a sala estava ficando cheia, pois era o dia marcado para discutir o resultado de nossas observações. Achava que todo mundo se sentia do mesmo jeito que eu a respeito de Castalia. Elas a beijaram e disseram o quanto estavam felizes de tornarem a vê-la. Por fim, quando estávamos todas reunidas, Jane se levantou e disse que estava na hora de começar. Ela começou dizendo que tínhamos agora feito perguntas durante cinco anos e que, embora os resultados estivessem destinados a serem inconclusivos – neste ponto, Castalia me deu uma cutucada e sussurrou que ela não estava certa quanto a isso. Então ela se levantou e, interrompendo Jane no meio de uma frase, disse:

“Antes que você diga mais alguma coisa, gostaria de saber... devo permanecer na sala? Porque”, acrescentou, “tenho que confessar que sou uma mulher impura.”

Todas olharam, perplexas, para ela:

“Você vai ter um bebê?”, perguntou Jane.

Ela assentiu com a cabeça.

Foi extraordinário ver as diferentes expressões em seus rostos. Uma espécie de murmúrio, em que pude detectar as palavras “impura” e “bebê”, “Castalia”, e assim por diante, percorreu a sala. Jane, que também estava consideravelmente comovida, perguntou:

“Ela deve sair? Ela é impura?”

Um clamor como o que poderia ser ouvido na rua lá fora encheu a sala.

“Não! Não! Não! Ela fica! Impura? Asneira!” Contudo, tive a impressão de que algumas das mais jovens, garotas de dezenove ou vinte anos, se continham como se tomadas de timidez. Depois, nós todas a rodeamos e começamos a fazer perguntas e, por fim, vi uma das mais jovens, que tinha ficado mais atrás, se aproximar timidamente e lhe dizer:

“O que é, então, a castidade? Quero dizer, é boa ou é ruim, ou simplesmente não é coisa nenhuma?” Ela respondeu tão baixinho que não consegui captar o que ela disse.

“Vejam só, fiquei chocada”, disse outra, “por dez minutos, no mínimo.”

“Em minha opinião”, disse Poll, que estava ficando ríspida de tanto ler na Biblioteca de Londres, “a castidade não passa de ignorância – um estado de espírito dos mais vergonhosos. Devemos admitir apenas as incastas na nossa sociedade. Proponho que Castalia seja nossa presidente.”

A proposta foi violentamente contestada.

“É injusto estigmatizar as mulheres tanto com castidade quanto com incastidade”, disse Poll. “Algumas de nós não tivemos a oportunidade de uma coisa ou outra. Além disso, não creio que a própria Cassy sustente que tenha agido como agiu por puro amor ao conhecimento.”

“Ele tem apenas vinte e um anos e é divinamente bonito”, disse Cassy, com um gesto arrebatador.

“Proponho”, disse Helen, “que a ninguém seja permitido falar de castidade ou incastidade a não ser que esteja apaixonada.”

“Ora bem”, disse Judith, que estivera pesquisando questões científicas, “não estou apaixonada e desejo explicar minha proposta para, através de uma lei, tornar desnecessárias as prostitutas e as virgens fertilizantes.”9

Ela então nos falou de um invento de sua lavra, a ser instalado nas estações de metrô e em outros lugares públicos, o qual, mediante o pagamento de uma pequena taxa, iria salvaguardar a saúde da nação, acalmar seus filhos e aliviar suas filhas. Depois ela concebera um método para conservar em tubos lacrados os germes de futuros primeiros-ministros “ou de poetas, pintores ou músicos”, continuou ela, “quer dizer, supondo que essas espécies não estejam extintas, e que as mulheres ainda queiram dar à luz...”.

“Naturalmente, queremos dar à luz!”, exclamou Castalia, impaciente. Jane bateu na mesa.

“É exatamente esse o ponto que estamos aqui reunidas para discutir”, disse ela. “Por cinco anos estivemos tentando descobrir se estávamos certas em continuar a raça humana. Castalia se antecipou à nossa decisão. Mas o resto de nós ainda precisa se decidir.”

Neste ponto, as nossas mensageiras, uma após a outra, levantaram-se e apresentaram seus relatórios. As maravilhas da civilização ultrapassavam em muito as nossas expectativas e, à medida que ficávamos sabendo, pela primeira vez, como o homem flutua no ar, fala através do espaço, penetra no centro de um átomo e abarca o universo em suas especulações, um murmúrio de admiração irrompia de nossos lábios.

“Orgulhamo-nos”, exclamamos nós, “de que nossas mães tenham sacrificado sua juventude por uma causa como essa!” Castalia, que ouvira tudo atentamente, parecia mais orgulhosa que todas as outras. Então Jane nos lembrou que ainda tínhamos muito a aprender, e Castalia implorou que nos apressássemos. Fomos em frente, percorrendo um vasto emaranhado de estatísticas. Ficamos sabendo que a Inglaterra tem uma população de uns tantos milhões de pessoas, e que certa proporção delas passa fome o tempo todo e certa proporção está na prisão; que o tamanho médio da família de um operário é tanto e que uma porcentagem muito grande de mulheres morre de doenças ligadas ao parto. Foram lidos relatórios de visitas a fábricas, a lojas, a cortiços e a estaleiros. Foram feitas descrições da Bolsa de Valores, de uma gigantesca casa de comércio no centro de Londres e de uma repartição pública. As colônias britânicas estavam agora sendo discutidas, e estava sendo fornecida alguma informação sobre nosso governo na Índia, na África e na Irlanda. Eu estava sentada ao lado de Castalia e notei sua inquietação.

“A esse ritmo, nunca chegaremos a nenhuma conclusão”, disse ela. “Como, pelo visto, a civilização é muito mais complexa do que imaginávamos, não seria melhor nos restringir à nossa investigação original? Havíamos concordado que o objetivo da vida era produzir boas pessoas e bons livros. Durante todo esse tempo, estivemos falando sobre aeroplanos, fábricas e dinheiro. Falemos sobre os homens em si e suas artes, pois esse é o cerne da questão.”

Assim, as que tinham saído para jantar fora se voluntariaram, com longas tiras de papel contendo as respostas a suas perguntas, que tinham sido formuladas após muita ponderação. Para ser bom, concordáramos, um homem devia ser, no mínimo, honesto, apaixonado e nada materialista. Mas apenas era possível saber se um homem específico tinha ou não essas qualidades fazendo perguntas, muitas vezes começando a uma grande distância do ponto-chave. Seria Kensington um lugar bom para se morar? Onde seu filho estuda – e sua filha? Agora, por favor, me diga, quanto o senhor paga por seus charutos? A propósito, seria Sir Joseph um baronete ou apenas um cavaleiro? Tínhamos, muitas vezes, a impressão de que aprendíamos mais com perguntas triviais desse tipo do que com perguntas mais diretas. “Aceitei meu título de nobreza”, disse Lorde Bunkum,10 “porque minha esposa queria.” Não me lembro mais da quantidade de títulos que foram aceitos pela mesma razão. “Trabalhando quinze das vinte e quatro horas, como faço...”, assim começavam milhares de homens profissionais.

“Não, não, naturalmente, o senhor não tem tempo de ler ou escrever. Mas por que trabalha tanto?” “Prezada senhora, com uma família que não para de crescer...” “Mas por que sua família não para de crescer?” Suas esposas também queriam isso, ou talvez fosse o Império Britânico. Mais significativas que as perguntas, entretanto, eram as recusas a respondê-las. Pouquíssimos se dignavam a responder perguntas sobre moralidade e religião, e as respostas dadas não eram sérias. Perguntas sobre o valor do dinheiro e do poder eram quase invariavelmente desconsideradas, ou retrucadas, com extremo risco para a pesquisadora. “Estou certa”, disse Jill, “de que, se não estivesse trinchando o carneiro quando lhe perguntei sobre o sistema capitalista, Sir Harley Tightboots11 teria cortado a minha garganta. A única razão pela qual escapamos ilesas repetidas vezes é que os homens são, ao mesmo tempo, muito esfomeados e muito cavalheirescos. Eles nos desprezam demais para se importar com o que dizemos.”

“É claro que nos desprezam”, disse Eleanor. “Ao mesmo tempo – minha investigação foi no meio artístico – como se explica a situação? Pois nunca houve uma mulher que tenha sido artista, não é mesmo, Poll?”

“Jane–Austen–Charlotte–Brontë–George–Eliot”,12 gritou Poll, como um vendedor ambulante apregoando gulodices numa viela.

“Maldita mulher!”, exclamou alguém. “Como ela é cansativa!”

“Depois de Safo não houve nenhuma mulher de primeira ordem...”, começou Eleanor, citando um jornal diário.

“É agora de conhecimento geral que Safo foi uma invenção um tanto licenciosa do professor Hobkin”, interrompeu Ruth.

“De qualquer modo, não há nenhuma razão para supor que alguma mulher tenha sido, ou será algum dia, capaz de escrever”, continuou Eleanor. “E, contudo, sempre que estou no meio de autores, eles nunca param de me falar sobre seus livros! Magistral! digo eu, ou Shakespeare em pessoa! (pois é preciso dizer alguma coisa) e lhes garanto, eles acreditam em mim.”

“Isso não prova nada”, disse Jane. “Todos fazem o mesmo. Mas”, assinalou ela, “isso não parece ajudar muito. Talvez fosse melhor que agora examinássemos a literatura moderna. Liz, é a sua vez.”

Elizabeth se levantou e disse que, para levar a cabo sua investigação, ela se disfarçara de homem e fora confundida com um resenhista.

“Li livros novos bastante regularmente nos últimos cinco anos”, disse ela. “O sr. Wells é o escritor vivo mais popular; depois vem o sr. Arnold Bennett; depois o sr. Compton Mackenzie; o sr. McKenna e o sr. Walpole podem ser metidos no mesmo saco.” Ela se sentou.

“Mas você não nos disse nada!”, objetamos. “Ou você está querendo dizer que esses cavalheiros superaram em muito Jane–Eliot e que a ficção inglesa está... onde está aquela sua resenha? Ah, sim, ‘segura nas mãos deles’.”

“Segura, muito segura”, disse ela, mudando, nervosa, de um pé para o outro. “E estou certa de que eles dão bem mais do que recebem.”

Estávamos todas certas disso. “Mas”, insistimos com ela, “eles escrevem bons livros?”

“Bons livros?”, repetiu, olhando para o teto. “Vocês devem lembrar”, começou ela, falando com extrema rapidez, “que a ficção é o espelho da vida. E não podem negar que a educação é da maior importância, e que seria extremamente desagradável se a gente se visse sozinha em Brighton13 tarde da noite, sem saber qual era a melhor pensão para ficar, e suponham que fosse uma tarde chuvosa de domingo – não seria bom ir ao cinema?”

“Mas o que tem uma coisa a ver com a outra?”, perguntamos.

“Nada–nada–nada, absolutamente nada”, replicou ela.

“Ora, nos diga a verdade”, insistimos com ela.

“A verdade? Mas não é maravilhoso”, ela se deteve... “O sr. Chitter tem escrito um artigo semanal sobre o amor ou sobre torradas amanteigadas pelos últimos trinta anos e mandou todos os filhos para Eton...”

“A verdade!”, exigimos.

“Ah, a verdade”, gaguejou, “a verdade não tem nada a ver com a literatura”, e, sentando-se, negou-se a dizer mais uma palavra.

Tudo nos parecia muito inconclusivo.

“Senhoras, precisamos resumir os resultados”, começou Jane, quando uma gritaria, que já se ouvia havia algum tempo pela janela aberta, abafou-lhe a voz.

“Guerra! Guerra! Guerra! Declaração de Guerra!”, gritavam os homens na rua embaixo.

Entreolhamo-nos, horrorizadas.

“Que guerra?”, gritamos. “Que guerra?” Lembramo-nos, tarde demais, de que nunca havíamos pensado em enviar alguém à Câmara dos Comuns. Tínhamos nos esquecido completamente disso. Voltamo-nos para Poll, que tinha chegado às prateleiras de história da Biblioteca de Londres, e lhe pedimos que nos esclarecesse.

“Por que”, gritamos, “os homens vão à guerra?”

“Algumas vezes por uma razão, outras vezes por outra”, respondeu ela calmamente. “Em 1760, por exemplo...” Os gritos vindos de fora abafavam suas palavras. “De novo em 1797... em 1804... foram os austríacos em 1866, em 1870 os franco-prussianos... em 1900, por outro lado...”

“Mas agora é 1914!”, atalhamos.

“Ah, não sei por que vão à guerra agora”, admitiu.

* * *

A guerra tinha acabado e a paz estava para ser assinada, quando eu, uma vez mais, me vi com Castalia na sala em que nossas reuniões costumavam ser realizadas. Começamos, despreocupadamente, a folhear as páginas de nossos velhos livros de atas. “É estranho”, observei, “ver o que pensávamos cinco anos atrás.” “Tínhamos concordado”, recitou Castalia, lendo por sobre os meus ombros, “que o objetivo da vida é produzir boas pessoas e bons livros.” Não fizemos nenhum comentário sobre isso. “Um homem devia ser, no mínimo, honesto, apaixonado e nada materialista.” “Que conversa de mulher!”, observei. “Oh, minha cara”, exclamou Castalia, tirando o livro de sua frente, “que tolas éramos! Foi tudo culpa do pai de Poll”, continuou. “Acredito que ele fez aquilo de propósito – quero dizer, aquele testamento ridículo, obrigando Poll a ler todos os livros da Biblioteca de Londres. Se não tivéssemos aprendido a ler”, disse ela amargamente, “ainda poderíamos estar trazendo, na ignorância, crianças ao mundo, e essa é, afinal, creio eu, a mais feliz das vidas. Sei o que você vai dizer sobre a guerra”, ela me advertiu, “e o horror de trazer crianças ao mundo para vê-las mortas, mas nossas mães o fizeram, e as mães delas, e as mães dessas últimas antes delas. E elas não se queixavam. Não sabiam ler. Fiz o que pude”, suspirou, “para impedir minha menina de aprender a ler, mas de que adianta? Ainda ontem peguei a Ann com um jornal na mão e ela estava começando a me perguntar se era aquilo era ‘verdade’. Em seguida irá me perguntar se o sr. Lloyd George é um homem bom, depois se o sr. Arnold Bennet é um bom romancista e, finalmente, se eu acredito em Deus. Como posso educar minha filha para não acreditar em nada?”, perguntou ela.

“Certamente você poderia ensiná-la a acreditar que o intelecto do homem é, e sempre será, fundamentalmente superior ao da mulher?”, sugeri. Com isso, ela se iluminou e começou a folhear de novo nossas velhas atas. “Sim”, disse ela, “pense nas descobertas, na matemática, na ciência, na filosofia, na erudição deles...”, e então ela começou a rir, “nunca esquecerei o velho Hobkin e o grampo de cabelo”, disse, e continuou a ler e a rir e pensei que ela estava muito feliz, quando, de repente, ela pôs o livro de lado e desabafou: “Oh, Cassandra, por que você me atormenta? Você não sabe que nossa crença no intelecto do homem é a maior de todas as falácias?”. “O quê?”, exclamei. “Pergunte a qualquer jornalista, diretor de escola, político ou dono de pub no país e eles todos lhe dirão que os homens são muito mais inteligentes que as mulheres.” “Como se eu duvidasse disso”, disse ela, com escárnio. “Como poderiam evitá-lo? Não os criamos e os alimentamos e os confortamos desde o começo dos tempos para que eles possam ser inteligentes mesmo que não sejam nada mais que isso? É tudo culpa nossa!”, exclamou. “Insistimos em que tivessem intelecto e agora temos o resultado. E é o intelecto”, continuou, “que está na base disso. O que pode ser mais encantador que um menino antes de começar a cultivar seu intelecto? É algo belo de se ver; ele não se dá nenhuma importância; ele compreende, instintivamente, o significado da arte e da literatura; ele sai por aí desfrutando sua vida e fazendo com que outras pessoas desfrutem da sua. Então lhe ensinam a cultivar seu intelecto. Ele se torna advogado, alto funcionário do governo, general, autor, professor. Vai todos os dias a um escritório. Todo ano produz um livro. Mantém uma família inteira com os produtos de seu cérebro – pobre diabo! Logo ele não conseguirá entrar numa sala sem fazer com que todas nós nos sintamos pouco confortáveis; é condescendente para com todas as mulheres que vem a conhecer, e não ousa dizer a verdade nem mesmo para sua esposa; em vez de alegrar nossos olhos temos que cerrá-los se quisermos recebê-lo em nossos braços. É verdade que eles se consolam com estrelas de todas as formas, faixas de todas as cores e rendimentos de todos os tamanhos – mas o que serve a nós de consolo? Que teremos a chance, dali a dez anos, de passar um fim de semana em Lahore? Ou que o menor inseto do Japão tem um nome duas vezes mais comprido que seu corpo? Oh, Cassandra, pelo amor de Deus, inventemos um método pelo qual os homens possam ser capazes de dar à luz! É a nossa única chance. Pois, a menos que lhes demos alguma ocupação inocente, não teremos nem pessoas boas nem livros bons; pereceremos por sob os frutos da desenfreada atividade deles; e nenhum ser humano sobreviverá para saber que uma vez Shakespeare existiu!”

“É tarde demais”, repliquei. “Não podemos dar conta nem dos filhos que temos.”

“E você ainda me pede para acreditar no intelecto”, disse ela.

Enquanto falávamos, os homens gritavam, rouca e cansativamente na rua, e, pondo-nos a ouvir, escutamos que o Tratado de Paz14 acabara de ser assinado. As vozes se esvaíam. A chuva caía e certamente afetava a explosão apropriada dos fogos de artifício.

“Minha cozinheira terá comprado o Evening News”, disse Castalia, “que Ann estará lendo, a soletrar, enquanto toma seu chá. Tenho que ir para casa.”

“Não vale para nada – nada mesmo”, disse eu. “Depois que ela aprender a ler haverá apenas uma coisa na qual você poderá ensiná-la a acreditar – nela mesma.”

“Bem, já seria uma mudança”, suspirou Castalia.

Recolhemos, assim, os documentos de nossa Sociedade e, embora Ann estivesse brincando muito feliz com sua boneca, nós solenemente a presenteamos com a pilha de papéis e lhe dissemos que a tínhamos escolhido para ser a Presidente da Sociedade do futuro – diante do que a coitadinha irrompeu em lágrimas.

Notas

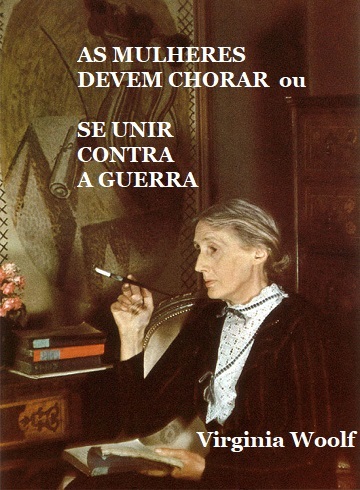

Escrito em 1920, o conto foi publicado em 1922, na antologia Monday or Tuesday [Segunda ou terça]. Ele antecipa, em forma de ficção, alguns dos temas posteriormente desenvolvidos em A Room of One's Own [Um quarto todo seu] e Três guinéus (Autêntica, no prelo), tal como a necessidade de as mulheres pesquisarem as razões últimas da dominação masculina. Segundo Susan Dick, em “‘What Fools We Were!’: Virginia Woolf’s ‘A Society’”, Virginia teria escrito o conto, em parte, em reação às opiniões masculinistas de Desmond MacCarthy, expressas numa resenha do livro de Arnold Bennett, Our Women. Chapters on the Sex-Discord (ver, na presente coletânea, o capítulo “O poder criativo das mulheres”): “O grupo de jovens mulheres que se organizam numa sociedade para ‘fazer perguntas’ é como o ‘núcleo de mulheres’ que Woolf descreve numa das cartas. As perguntas que elas se propõem fazer invertem os pressupostos de Bennett e do Affable Hawk, pois elas querem saber se os homens produziram algo de alto valor”.

O conto também prefigura a “Sociedade das Outsiders”, mencionada em Três guinéus e em “As mulheres devem chorar”.

Além disso, como lembra Susan Dick, Três guinéus trata justamente de encontrar respostas para a pergunta feita pelas jovens da sociedade um pouco antes da parte final do conto: “‘Por que’, gritamos, ‘os homens vão à guerra?’”.

Uma última observação: a melhor tradução da palavra “society” que figura no título original do conto seria “associação” em vez de “sociedade” não fora o fato de que Virginia tira proveito, tanto aqui quanto em Três guinéus, do sentido duplo de “society” para fazer conexões entre os agrupamentos mais restritos como o grupo organizado pelas jovens do conto e a sociedade mais ampla: “A própria palavra ‘sociedade’ faz soar na memória os lúgubres sinos de uma música severa: não deves, não deves, não deves. Não deves aprender; não deves ganhar a própria vida; não deves ter propriedades” (Três guinéus).

1 Segundo Susan Dick, em “‘What Fools We Were!’: Virginia Woolf’s ‘A Society’” (daqui em diante abreviado como VWS), os nomes das moças que formam a “sociedade” são, todos, alusivos. Por exemplo, “Poll”, apelido afetivo de “Mary”, também quer dizer “papagaio” e, conotativamente, pessoa que repete palavras ou frases sem entendê-las. O termo “poll” também se refere a um diploma universitário de graduação concedido a estudantes que cumpriram um número menor de exigências acadêmicas para receberem um título de graduação “with honours” (“com honras” ou “com distinção”). Susan Dick também vê fortes alusões nos nomes de Clorinda, Judith, Ruth e Castalia.

2 London Library, no original. Fundada em 1841, está localizada no número 14 da St. James Square.

3 Lord Chancellor é como é chamado o ocupante de um dos mais altos postos da hierarquia política da Grã-Bretanha. Integrante do Gabinete (ou Ministério), tem funções equivalentes às de ministro da Justiça.

4 Alusão ao episódio que ficou conhecido como Dreadnought Hoax [A farsa do Dreadnought]. “Dreadnought” era a designação do tipo principal de encouraçado da Marinha britânica no começo do século vinte. Em 7 de fevereiro de 1910, disfarçados de Imperador da Abissínia e sua corte, Virginia Woolf e cinco amigos fizeram uma visita supostamente oficial a um desses encouraçados, sem que o capitão e seus oficiais desconfiassem de que se tratava de uma farsa, que só foi descoberta no dia seguinte. Para não chamar mais atenção para o episódio, que ganhou manchete nos jornais, os farsantes foram perdoados, mas, com exceção de Virginia, foram simbolicamente castigados com algumas chibatadas no traseiro.

5 Segundo Susan Dick, em “VWS”, o pedido do capitão naval para que Rose não mencione o nome de sua mãe alude ao episódio em que o comandante do encouraçado que foi vítima da farsa de Virginia e seus amigos, William Wordsworth Fisher (conhecido como Willy Fisher), primo dos Stephens (Adrian e Virginia), visitou Adrian Stephen para censurá-lo pela brincadeira, tendo dito, na ocasião, segundo relato da própria Virginia: “uma vez que a mãe de meu irmão era tia dele, as regras da Marinha proíbem qualquer punição física efetiva” (Quentin Bell, em Virginia Woolf. A Biography).

6 Cada uma das frases corresponde ao verso de um poema conhecido. Pela ordem (autor e título): Alfred Lord Tennyson, “Break, break, break”; Robert Louis Stevenson, “Requiem” (Underwoods); Robert Burns, “It was a’ for our Rightfu’King”; possível alusão a “Hymn to Proserpine”, de A. C. Swinburne; Thomas Nashe, “Spring”; Robert Browning, “Home – Thoughts from Abroad”; Charles Kingsley, “The Three Fishers”; Alfred Lord Tennyson, “Ode on the Death of the Duke of Wellington”. Segundo Susan Dick, em “VWS”, cada um desses versos corresponderia ao título da respectiva pintura vista por Helen na Academia Real: “A implicação dessa pletora de alusões parece ser a de que os grandes quadros da Academia Real não passam de representações fotográficas de cenas sentimentais e, com frequência, patrióticas”.

7 Alusão ao livro de Sarah Ellis, The Daughters of England: Their Position in Society, Character and Responsibilities (1842).

8 Oxbridge é como são referidas, coletivamente, as universidades de Oxford e de Cambridge.

9 Supostamente, as virgens utilizadas nos experimentos de inseminação artificial mencionados a seguir: “conservar em tubos lacrados os germes de futuros primeiros-ministros...”.

10 A palavra “bunkum” significa “disparate”, “bobagem”, “besteira”. Embora Susan Dick, em “VWS”, afirme que o nome “Lorde Bunkum” remonte às comédias da época da Restauração (segunda metade do século dezessete, início do século dezoito), a palavra “bunkum”, segundo o dicionário Oxford é de origem americana e remonta aos anos 1820. De qualquer maneira, o objetivo de Virginia parece ser o de ridicularizar o personagem assim nomeado.

11 Virginia segue aqui a mesma estratégia de dar um sobrenome ridículo (literalmente, “botas apertadas”) ao seu fictício personagem masculino. Além disso, seu primeiro nome, Harley, evoca a rua londrina localizada em Westminster, próxima ao Regent’s Park, conhecida como o endereço de consultórios médicos de prestígio e de instituições de saúde. É o endereço de um dos médicos a que recorre o personagem Septimus, em Mrs Dalloway, e certamente o endereço de alguns dos médicos a que recorreu a própria Virginia nas diversas fases de suas crises.

12 Jane Austen (1775-1817); Charlotte Brontë (1816-1855); George Eliot (1819-1880).

13 Brighton é um balneário situado na costa sul da Inglaterra, a 75 km de Londres. Elizabeth está aqui defendendo um aspecto utilitário dos livros de ficção, o de servir como guia de viagem. Susan Dick, em “VWS”, sugere que a passagem seria uma alusão irônica ao romance de Arnold Bennett, Hilda Lessways, situado, em parte, numa pensão de Brighton.

14 Refere-se ao Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, pouco depois do final da Primeira Grande Guerra.

Profissões para mulheres

Quando a secretária de vocês me convidou para vir aqui, ela me disse que a Sociedade de vocês está envolvida na questão do emprego das mulheres e sugeriu que eu falasse algo sobre minhas experiências profissionais. É verdade que sou mulher; é verdade que tenho emprego; mas que experiências profissionais tive eu? É difícil dizer. Minha profissão é a literatura; e nessa profissão há bem menos experiências disponíveis para as mulheres que em qualquer outra, com exceção do palco – bem menos, quero dizer, que sejam específicas das mulheres. Pois o caminho foi preparado muitos anos atrás – por Fanny Burney, Aphra Behn, por Harriet Martineau, Jane Austen, George Eliot1 – muitas mulheres famosas e muitas outras, desconhecidas e esquecidas, vieram antes de mim, aplainando a senda e orientando meus passos. Assim, quando chegou a minha vez de escrever, havia pouquíssimos obstáculos materiais no meu caminho. Escrever era uma ocupação respeitável e inofensiva. A paz da família não era perturbada pelo arranhar de uma pena. Não exigia nada das economias da família. Por dez xelins e seis pênis podia-se comprar papel suficiente para escrever todas as peças de Shakespeare – se essa fosse a inclinação de nossa mente. Pianos e modelos, Paris, Viena e Berlim, mestres e mestras não são necessários para uma escritora. O baixo preço do papel é, naturalmente, a razão pela qual as mulheres tiveram sucesso como escritoras antes de terem tido sucesso nas outras profissões.

Mas quanto à minha história – é uma história muito simples. Basta imaginarem uma garota num quarto com uma caneta na mão. Ela só tem que mover a pena da esquerda para a direita – da posição das dez para a posição da uma hora. Então lhe ocorreu fazer o que é, afinal, muito simples e barato – enfiar um tanto daquelas páginas num envelope, colar no canto um selo de um pêni e largar o envelope na caixa de coleta da esquina. Foi assim que me tornei jornalista; e meu esforço foi recompensado no primeiro dia do mês seguinte – um dia muito glorioso para mim – por uma carta de um editor contendo um cheque no valor de uma libra, dez xelins e seis pênis. Mas para lhes mostrar o quão pouco mereço ser chamada de uma mulher profissional, o quão pouco sei das lutas e dificuldades dessa vida, devo admitir que, em vez de gastar aquela soma com pão e manteiga, aluguel, sapatos e meias, ou contas do açougue, saí e comprei um gato – um gato lindo, um gato persa, que muito cedo acabou por me envolver em amargas disputas com meus vizinhos.

O que poderia ser mais fácil do que escrever artigos e comprar gatos persas com os rendimentos? Mas esperem um pouco. Os artigos têm que ser sobre alguma coisa. O meu, se bem me lembro, era sobre um romance escrito por um homem famoso. E enquanto escrevia essa resenha, descobri que se fosse resenhar livros eu teria que travar guerra com um certo fantasma. E o fantasma era uma mulher, e quando vim a conhecê-la melhor dei-lhe o nome de “O Anjo da Casa”, em alusão à heroína de um famoso poema.2 Era ela que costumava se pôr entre mim e minha folha de papel quando escrevia resenhas. Era ela que me incomodava e me fazia perder tempo e me atormentava tanto que, por fim, a matei. Vocês que vêm de uma geração mais jovem e mais feliz podem não ter ouvido falar dela – vocês talvez não saibam o que quero dizer com o “Anjo da Casa”. Eu a descreverei tão brevemente quanto possível. Ela era intensamente compreensiva. Ela era imensamente encantadora. Ela era absolutamente altruísta. Ela se destacava nas difíceis artes da vida em família. Ela se sacrificava diariamente. Se havia uma galinha, ela ficava com o pé; se havia uma corrente de ar, sentava-se no local por onde ela passava – em suma, ela era constituída de tal forma que nunca tinha uma opinião ou vontade própria, sempre preferindo estar de acordo com a opinião ou a vontade dos outros. Sobretudo – não preciso dizê-lo – ela era pura. Sua pureza era, supostamente, sua maior formosura – seus rubores, sua suprema graça. Naqueles dias – os últimos da rainha Vitória – toda casa tinha seu Anjo. E quando comecei a escrever eu a encontrei já nas primeiríssimas palavras. A sombra de suas asas caiu sobre a minha folha de papel; escutei o ruge-ruge de suas saias no quarto. Quer dizer, assim que pus a mão na caneta para resenhar aquele romance de autoria de um homem famoso, ela se esgueirou pelas minhas costas e cochichou: “Minha querida, você é uma jovem mulher. Está escrevendo sobre um livro que foi escrito por um homem. Seja boazinha; seja meiga; lisonjeie; iluda; use todas as artes e astúcias de nosso sexo. Nunca deixe que adivinhem que você pensa por conta própria. Sobretudo, seja pura”. E ela como que guiava minha pena. Registro agora o único ato pelo qual reivindico algum mérito, embora o mérito se deva, na verdade, a alguns formidáveis ancestrais que me deixaram uma certa quantia de dinheiro – digamos, umas quinhentas libras por ano? – de maneira que não precisei depender apenas da sedução para me sustentar. Voltei-me contra ela e a agarrei pela garganta. Fiz o que pude para matá-la. Minha desculpa, se tivesse que comparecer diante de um tribunal, seria a de que agi em legítima defesa. Se não a tivesse matado, ela teria me matado. Ela teria arrancado a alma de minha escrita. Pois, como descobri, assim que pus a pena no papel, não se pode resenhar nem mesmo um romance sem que se pense por conta própria, sem que se expresse o que se pensa ser a verdade sobre as relações humanas, a moralidade, o sexo. E todas essas questões, segundo o Anjo da Casa, não podem ser tratadas livre e francamente pelas mulheres; elas devem seduzir, elas devem conciliar, elas devem – para dizê-lo sem meias-palavras – mentir se quiserem ser bem-sucedidas. Assim, sempre que percebia a sombra de sua asa ou a radiância de seu halo sobre a minha folha de papel, eu pegava o tinteiro e jogava nela. Ela custou a morrer. Sua natureza fictícia lhe foi de grande ajuda. É muito mais difícil matar um fantasma que uma realidade. Quando pensava que a tinha despachado, ela acabava por ressurgir sorrateiramente. Embora me vanglorie de tê-la finalmente matado, foi uma luta dura; tomou-me muito do tempo que teria sido mais bem aproveitado na aprendizagem da gramática grega; ou em viagens pelo mundo em busca de aventuras. Mas foi uma verdadeira experiência; foi uma experiência a que todas as mulheres escritoras da época estavam sujeitas. Matar o Anjo da Casa fazia parte do ofício de uma mulher escritora.

Mas continuando minha história. O Anjo estava morto; o que restava, então? Pode-se dizer que o que restava era algo simples e comum – uma jovem mulher num quarto com um tinteiro. Em outras palavras, agora que tinha se livrado da mentira, aquela mulher jovem tinha apenas que ser ela mesma. Ah, mas o que quer dizer “ela mesma”? Quer dizer, o que é uma mulher? Eu lhes asseguro: não sei. Não creio que vocês saibam. Não creio que alguém possa saber até que ela mesma tenha se expressado em todas as artes e profissões que se oferecem ao talento humano. Essa é, na verdade, uma das razões pelas quais vim até aqui – por respeito a vocês, que estão envolvidas em nos mostrar, por suas experimentações, o que é uma mulher, que estão envolvidas em nos fornecer, por seus fracassos e sucessos, essa importantíssima informação.

Mas continuando a história de minhas experiências profissionais. Recebi uma libra, dez xelins e seis pênis pela minha primeira resenha, e comprei um gato persa com esse dinheiro. E então me tornei ambiciosa. Um gato persa está muito bem, eu disse; mas um gato persa não é suficiente. Tenho que ter um carro a motor. E foi assim que me tornei romancista – e é uma coisa muito estranha as pessoas nos darem um carro a motor por termos lhes contado uma história. É uma coisa mais estranha ainda que não haja nada tão delicioso no mundo quanto contar histórias. É bem mais delicioso do que escrever resenhas sobre romances famosos. Mas se é para obedecer à secretária de vocês e lhes contar minhas experiências profissionais como romancista, devo lhes falar de uma experiência muito estranha que me aconteceu como romancista. E para entendê-la vocês devem primeiro tentar imaginar o estado de espírito de um romancista. Espero não estar revelando nenhum segredo profissional ao dizer que o maior desejo de um romancista é ser tão inconsciente quanto possível. Ele tem que induzir em si mesmo um estado de perpétua letargia. Ele quer que a vida prossiga com o máximo de quietude e regularidade. Enquanto escreve, ele quer ver os mesmos rostos, ler os mesmos livros, fazer as mesmas coisas dia após dia, mês após mês, de modo que nada quebre a ilusão em que vive – de modo que nada possa perturbar ou inquietar os misteriosos farejos, tateios, ímpetos, arrebatamentos e súbitas descobertas daquele espírito muito tímido e ilusório, a imaginação. Suspeito que esse estado seja o mesmo nos homens e nas mulheres. Seja como for, quero que vocês me imaginem escrevendo um romance em estado de transe. Quero que vocês mentalizem uma moça sentada, com uma caneta na mão, a qual, durante minutos, e durante horas, na verdade, ela nunca mergulha no tinteiro. A imagem que me vem à mente quando penso nessa moça é a de um pescador mergulhado em sonhos, à beira de um lago profundo, com um caniço suspenso sobre a água. Ela deixava sua imaginação esquadrinhar, sem nenhuma censura, cada rocha e cada fenda do mundo que estão submersas nas profundezas de nosso ser inconsciente. Então veio a experiência, a experiência que creio ser bem mais comum às mulheres escritoras que aos homens. A linha deslizou pelos dedos da moça. Sua imaginação saíra em disparada. Buscara as cavernas, as profundezas, os lugares escuros onde dormita o maior dos peixes. E então houve um estrondo. Houve uma explosão. Houve escuma e confusão. A imaginação esbarrara em algo duro. A moça despertou de seu sonho. Estava, na verdade, num estado que era o da mais aguda e difícil das aflições. Para falar sem rodeios, ela pensara em algo, algo sobre o corpo, sobre as paixões, que eram impróprias para ela, como mulher, expressar. Os homens, disse-lhe sua razão, ficariam chocados. A consciência do que os homens dirão de uma mulher que fala a verdade sobre suas paixões a havia despertado de seu estado de inconsciência de artista. Não conseguiu mais escrever. O transe tinha acabado. Sua imaginação não conseguia mais funcionar. Creio que essa seja uma experiência muito comum às mulheres escritoras – elas são tolhidas pelo extremo convencionalismo do outro sexo. Pois embora os homens claramente se permitam uma grande liberdade a esse respeito, duvido que percebam ou consigam controlar a extrema severidade com que condenam essa liberdade nas mulheres.

Essas foram, pois, duas experiências muito genuínas que tive. Foram duas das aventuras de minha vida profissional. A primeira – matar o Anjo da Casa – creio que resolvi. Ela morreu. Mas a segunda, dizer a verdade sobre as minhas próprias experiências enquanto corpo,3 não creio ter resolvido. Duvido que alguma mulher já tenha resolvido isso. Os obstáculos que lhe são impostos são ainda imensamente poderosos – e, contudo, muito difíceis de definir. Aparentemente, o que há de mais simples do que escrever livros? Aparentemente, que obstáculos se apresentam para as mulheres que também não se apresentam para os homens? Profundamente, o caso, creio, é bem outro; ela ainda tem muitos fantasmas a combater, muitos preconceitos a superar. Na verdade, creio, levará ainda um bom tempo até que uma mulher possa se sentar para escrever um livro sem se deparar com um fantasma a ser assassinado, uma rocha contra a qual arremeter. E se essa é a situação na literatura, a mais livre das profissões para as mulheres, qual é a situação nas novas profissões nas quais vocês estão ingressando pela primeira vez?

Essas são as perguntas que, se tivesse tempo, gostaria de lhes fazer. E, na verdade, se enfatizei as minhas próprias experiências profissionais, foi porque acredito que elas são, ainda que sob formas diferentes, também as suas. Mesmo quando o caminho está, em tese, aberto – quando não há nada a impedir que uma mulher se torne médica, advogada, funcionária pública – há muitos fantasmas e obstáculos, acredito, avultando em seu caminho. Discuti-los e defini-los é, creio, de grande valor e importância; pois apenas assim pode o esforço ser partilhado e as dificuldades, resolvidas. Mas, além disso, é preciso também discutir os fins e os objetivos pelos quais lutamos, pelos quais fazemos frente a esses terríveis obstáculos. Esses objetivos não podem ser dados como estabelecidos; eles devem ser perpetuamente questionados e examinados. A situação toda, tal como a vejo – aqui, neste salão, rodeada por mulheres que estão trabalhando, pela primeira vez na história, em não sei quantas profissões diferentes – é de interesse e importância extraordinários. Vocês conseguiram um quarto próprio na casa até aqui de propriedade exclusiva dos homens. Vocês são capazes, embora não sem muito trabalho e esforço, de pagar o aluguel. Estão ganhando suas quinhentas libras por ano. Mas esta liberdade é apenas um começo; o quarto é seu, mas ele ainda está vazio. Tem que ser mobiliado; tem que ser decorado; tem que ser partilhado. Como vocês irão mobiliá-lo, como irão decorá-lo? Com quem irão partilhá-lo, e sob quais condições? Essas, creio, são perguntas da maior importância e interesse. Pela primeira vez na história, vocês podem formulá-las; pela primeira vez podem decidir por si mesmas quais devem ser as respostas. Eu permaneceria aqui de bom grado para discutir essas perguntas e respostas – mas não esta noite. Meu tempo acabou; e devo parar.

Notas

Em 21 de janeiro de 1931, Virginia deu uma palestra às integrantes do Junior Council (Conselho Juvenil) da London and National Society for Women’s Service (L&NSWS), sociedade de âmbito local (londrina) e nacional fundada para promover a causa do emprego das mulheres profissionais, da qual Philippa Strachey, amiga de Virginia, era a presidente. O texto considerado como sendo o da palestra foi publicado postumamente, em 1942, na coletânea de ensaios The Death of the Moth [A morte da mariposa], organizada por Leonard Woolf, com a simples observação “Ensaio lido na Women’s Service League”. Como diz Naomi Black, em Virginia Woolf as Feminist, Leonard comete um duplo erro: ele se refere ao nome antigo da sociedade, e Virginia não falou ao grupo inteiro, mas apenas, como já destacado, às integrantes de seu conselho juvenil. Ainda segundo Naomi Black, como Virginia nunca fez, aparentemente, nenhuma revisão do texto da palestra, nem o publicou enquanto vivia, não se sabe como Leonard chegou ao texto publicado na coletânea por ele organizada. Tem-se, entretanto, o original de uma versão do ensaio, bem mais longa, que constitui o primeiro capítulo do livro projetado por ela, The Pargiters [Os Pargiters], um híbrido de romance e ensaio, que depois se transformou em dois livros separados: Os anos e Três guinéus. A parte referente ao romance foi editada e publicada por Mitchell A. Leaska, em 1977, sob o título The Pargiters. The Novel-Portion of The Years (disponível no site archive.org: tinyurl.com/y9vp6znr). Conforme enfatiza Naomi Black, “Profissões para mulheres”, apesar da brevidade da versão publicada por Leonard, é importante não apenas por abordar um tema central do “feminismo” de Virginia, a possibilidade do acesso feminino às profissões liberais, mas sobretudo por estar na gênese de Três guinéus, o livro em que ela desenvolve plena, minuciosa e elaboradamente seu pensamento sobre a condição feminina tal como se apresentava nos anos 1930 na Inglaterra. O texto acima foi traduzido do ensaio publicado na coletânea organizada por Leonard Woolf.

1 Fanny Burney ou Frances Burney (1752-1840), escritora inglesa; Aphra Behn (1640-1689), escritora inglesa; Harriet Martineau (1802-1876), ensaísta inglesa; Jane Austen (1775-1817); George Eliot (1819-1880).

2 Trata-se do poema de Coventry Patmore (1823-1896), crítico e poeta inglês, “The Angel in the House”, uma narrativa idealizada de sua relação com a esposa, Emily Augusta Andrews (1824-1862).

3 Pode-se ver aqui uma rara e comovente alusão aos episódios de abuso de que Virginia foi vítima, na infância, por parte de seus meios-irmãos. Sobre isso ver o relato da própria Virginia em Moments of Being [Momentos de ser] e o cap. 1 (“Experiences as a Body: Virginia Woolf, Jean Rhys, and the Aesthetics of Trauma”) do livro de Patricia Moran, Virginia Woolf, Jean Rhys, and the Aesthetics of Trauma).

O poder criativo das mulheres

Desmond MacCarthy, crítico literário inglês, publicou, na edição de 2 de outubro de 1920 do jornal New Statesman, sob o pseudônimo Affable Hawk [Falcão Afável], uma resenha do livro de Arnold Bennett, Our Women. Chapter on the Sex-Discord, na qual o crítico endossava as opiniões misóginas de Bennett, expressas no referido livro, sobre a capacidade criativa das mulheres. Virginia Woolf escreveu uma réplica, publicada na edição de 9 de outubro, sob o título “O status intelectual das mulheres”, contestando os argumentos de MacCarthy, que foi respondida pelo crítico no mesmo número do jornal. Na edição de 16 de outubro, Virginia volta à carga, contestando a resposta de MacCarthy, o qual se limita, em réplica publicada no mesmo número, a escrever: “Se a liberdade e a educação das mulheres são prejudicadas pela expressão de minhas opiniões, não discutirei mais”. São essas duas cartas de Virginia que são reproduzidas abaixo.

A primeira carta

Senhor,

Como a maioria das mulheres, sou incapaz de suportar a depressão e a falta de autorrespeito que a censura do sr. Arnold Bennet e o louvor do sr. Orlo Williams1 – se não for o inverso – certamente me causariam se eu fosse ler seus livros por inteiro. Provo-os, portanto, aos goles, pelas mãos dos resenhistas. Mas não posso engolir a colher de chá administrada em suas colunas na última semana por Affable Hawk. O fato de que as mulheres são inferiores aos homens em termos de capacidade intelectual, diz ele, “salta-me à vista”. Em continuação, ele diz concordar com a conclusão do sr. Bennett de que “nenhuma dose de educação e liberdade de ação mudará sensivelmente isso”. Como, então, explicaria Affable Hawk o fato que me salta à vista e, suponho, à vista de qualquer outro observador imparcial, de que o século dezessete produziu mais mulheres notáveis que o dezesseis, o dezoito mais que o dezessete, e o dezenove mais que os três juntos? Quando comparo a duquesa de Newcastle com Jane Austen, a Incomparável Orinda com Emily Brontë, a srta. Heywood com George Eliot, Aphra Behn com Charlotte Brontë, Jane Grey com Jane Harrison,2 o progresso em poder intelectual parece-me não apenas sensível, mas imenso; a comparação com os homens de modo algum me inclina ao suicídio; e os efeitos da educação e da liberdade dificilmente podem ser sobrestimados. Em suma, embora o pessimismo sobre o outro sexo seja sempre encantador e estimulante, parece um tanto otimista da parte do sr. Bennett e de Affable Hawk se entregarem a ele com tanta certeza diante da evidência que se lhes apresenta. Assim, embora as mulheres tenham toda razão em esperar que o intelecto do sexo masculino esteja constantemente diminuindo, seria insensato, até que elas tenham mais evidências do que a grande guerra e o farto abastecimento3 do tempo de paz, anunciá-lo como um fato. Em conclusão, se Affable Hawk deseja sinceramente descobrir uma grande poeta, por que ele não se deixa entreter com uma possível autora da Odisseia? Naturalmente, não posso alegar saber grego como o sabem o sr. Bennett e Affable Hawk, mas tenho, com frequência, sido informada de que Safo era mulher e que Platão e Aristóteles a colocavam, junto com Homero e Arquíloco, entre os maiores de seus poetas. O fato de que o sr. Bennet possa nomear cinquenta indivíduos do sexo masculino que são indisputavelmente superiores a ela é, portanto, uma agradável surpresa, e se ele publicar seus nomes, prometo, como um ato de submissão que é tão prezado ao meu sexo, não apenas comprar seus livros, mas, tanto quanto minhas faculdades permitam, também sabê-los de cor. Vossa, etc., Virginia Woolf

A segunda carta

Senhor,

Comecemos com Safo. Não podemos, como no caso hipotético de Burns,4 sugerido por Affable Hawk, julgá-la meramente por seus fragmentos. Complementamos nosso julgamento com as opiniões daqueles para os quais suas obras eram conhecidas em sua inteireza. É verdade que ela nasceu há 2.500 anos. De acordo com Affable Hawk, o fato de que nenhuma poeta com seu gênio tenha surgido no período entre 600 a.C. e o século dezoito prova que durante esse tempo não houve nenhuma poeta de gênio em potencial. Conclui-se que a ausência de poetas femininas de mérito moderado durante o período prova que não houve nenhuma escritora de mediocridade em potencial. Não houve nenhuma Safo; mas também, até o século dezessete ou dezoito, não houve nenhuma Marie Corelli e nenhuma sra. Barclay.5 Para explicar a completa falta não apenas de boas escritoras, mas também de escritoras ruins, não posso pensar em nenhuma outra razão a não ser que havia alguma repressão externa às suas capacidades. Pois Affable Hawk admite que sempre houve mulheres com habilidades de segunda ou terceira classe. Por que, a menos que tenham sido impedidas à força, não expressaram elas esses dons na escrita, na música ou na pintura? O caso de Safo, embora tão remoto, lança, penso, alguma luz sobre o problema. Cito J. A. Symonds6: “Várias circunstâncias contribuíram para promover o desenvolvimento da poesia lírica em Lesbos. Os costumes dos eólios permitiam mais liberdade social e doméstica do que a que havia na Grécia. As mulheres eólicas não estavam confinadas ao harém como as iônicas, assim como não estavam sujeitas à rigorosa disciplina dos espartanos. Misturando-se livremente à sociedade masculina, elas eram altamente educadas e acostumadas a expressar seus sentimentos num grau inédito em qualquer outro momento da história – incluindo, na verdade, os dias atuais”. E agora, pulando de Safo para Ethel Smyth.7 “Não havia nada mais [a não ser a inferioridade intelectual] para impedir, ao longo das eras, tanto quanto consigo ver, as mulheres, que sempre tocaram, cantaram e estudaram música, de produzir tantas musicistas em suas hostes quanto os que produziram os homens”, diz Affable Hawk. Não havia nada que impedisse Ethel Smyth de ir para Munique [Leipzig, na verdade]? Não havia oposição por parte do pai? Descobriu ela que a oportunidade de tocar, cantar e estudar música que as famílias abastadas davam a suas filhas tinha como finalidade possibilitar que elas se tornassem musicistas? E contudo Ethel Smyth nasceu no século dezenove. Não há nenhuma grande pintora, diz Affable Hawk, embora a pintura esteja agora ao seu alcance. Está ao seu alcance – se isso quer dizer que há dinheiro suficiente, depois que os filhos homens receberam sua educação, para proporcionar tintas e estúdios para as filhas, e nenhuma razão familiar que exija sua presença em casa. Do contrário, elas devem escapulir o mais rápido possível e ignorar uma espécie de tortura mais incrivelmente dolorosa, creio, que qualquer outra que o homem possa imaginar. E isso no século vinte. Mas, argumenta Affable Hawk, uma grande mente criativa triunfaria sobre obstáculos como esses. Pode ele indicar um único desses grandes gênios da história que brotou de um povo privado de educação e mantido sob dependência, como, por exemplo, os irlandeses ou os judeus? Parece-me indiscutível que as condições que tornam possível que um Shakespeare exista são que ele deve ter precursores em sua arte, deve participar de um grupo onde a arte seja livremente discutida e praticada e deve, ele próprio, ter o máximo de liberdade de ação e experiência. Talvez em Lesbos, mas nunca, desde então, têm sido essas condições a sorte das mulheres. Affable Hawk lista, então, vários homens que triunfaram sobre a pobreza e a ignorância. Seu primeiro exemplo é Isaac Newton. Newton era filho de um agricultor; foi enviado para uma escola secundária pública; negou-se a trabalhar na terra; um tio, clérigo, sugeriu que ele devia ser dispensado do trabalho e preparado para a faculdade; com a idade de dezenove anos foi enviado para o Trinity College, da Universidade de Cambridge. (Ver o Dicionário Biográfico Nacional.) Quer dizer, Newton teve que sofrer quase a mesma espécie de oposição que sofre a filha de um advogado de interior quando pretende estudar em Newnham8 no ano de 1920. Mas essa falta de estímulo não é intensificada pelas obras do sr. Bennett, do sr. Orlo Williams e de Affable Hawk. Pondo isso de lado, meu argumento é que não se tem um grande Newton até que se tenha produzido um número considerável de Newtons menores. Espero que Affable Hawk não me acuse de covardia se não tomar seu espaço com uma pesquisa sobre as carreiras de Laplace, Faraday e Herschel, nem comparar as vidas de Tomás de Aquino e Santa Teresa, nem decidir se foi Mill ou os amigos dele que se enganaram a respeito da sra. Taylor.9 O fato, sobre o qual, penso, devemos concordar, é que as mulheres desde os primeiros tempos até agora trouxeram ao mundo a população inteira do universo. Essa ocupação lhes tomou muito tempo e esforço. Também as sujeitou aos homens e, incidentalmente – se é essa a questão – produziu algumas das qualidades mais adoráveis e admiráveis da raça. Minha diferença com Affable Hawk não é que ele negue a atual igualdade intelectual dos homens e das mulheres. É que ele, juntamente com o sr. Bennett, afirma que a mente da mulher não é sensivelmente afetada pela educação e pela liberdade; que sua mente é incapaz das mais altas realizações; e que ela deve permanecer para sempre na condição em que está agora. Devo repetir que o fato de que as mulheres tenham progredido (coisa que Affable Hawk parece agora admitir) mostra que elas podem progredir ainda mais; pois não consigo ver por que se deveria estabelecer um limite ao progresso delas tanto no século dezenove quanto no século cento e dezenove. Mas não é preciso apenas educação. É preciso que as mulheres tenham liberdade de experiência; que elas difiram, sem medo, dos homens, e que expressem sua diferença abertamente (pois não concordo com Affable Hawk quanto à ideia de que os homens e as mulheres são iguais); que toda atividade da mente seja estimulada, de modo que sempre exista um núcleo de mulheres que pensem, inventem, imaginem e criem tão livremente quanto os homens, e sem nenhum medo do ridículo e da condescendência. Essas condições, em minha opinião, de grande importância, são prejudicadas por afirmações como as de Affable Haw e do sr. Bennet, pois um homem ainda tem muito mais recursos que uma mulher para fazer com que suas opiniões sejam conhecidas e respeitadas. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que se essas opiniões prevalecerem no futuro nós continuaremos na condição de um barbarismo semicivilizado. Ao menos, é assim que defino uma eternidade de dominação, de um lado, e de servidão, do outro. Pois a degradação de ser escrava se equipara apenas à degradação de ser senhor. Vossa, etc., Virginia Woolf

Notas

1 Na mesma resenha, Desmond MacCarthy faz uma breve referência ao livro de Orlo Williams (1883-1967), The Good Englishwoman.

2 Duquesa de Newcastle ou Margaret Lucas Cavendish (1623-673), escritora inglesa sobre a qual Virginia escreveu um ensaio, publicado na coletânea Common Reader I; Jane Austen (1775-1817); Orinda (seu pseudônimo numa associação de culto ao amor platônico, onde era chamada de The Matchless Orinda, A Incomparável Orinda) ou Katherine Philips (1631-1664), escritora e tradutora inglesa; Emily Bron Ethel Smyth të (1818-1848); Eliza Haywood (a grafia correta) (1693-1756), escritora inglesa – Virginia escreveu uma resenha, intitulada “A Scribling Dame”, de um livro sobre ela; George Eliot (1819-1880); Aphra Behn (1640-1689), escritora inglesa, frequentemente mencionada por Virginia, sobretudo em A Room of One’s Own; Charlotte Brontë (1816-1855); Lady Jane Grey (1537-1554), brevemente citada por Virginia em The Common Reader, escreveu textos autobiográficos; Jane Ellen Harrison (1850-1928), classicista e linguista inglesa, da qual a Hogarth Press, a editora do casal Woolf, publicou um livro de memórias.

3 Possivelmente, alusão irônica ao racionamento do pós-guerra.

4 Robert Burns (1759-1796), poeta escocês. Desmond MacCarthy, em sua primeira resposta à Virginia, sugere que Robert Burns também poderia ter sido considerado um grande poeta se, tal como ocorreu com Safo, sua obra tivesse sobrevivido apenas sob a forma de fragmentos.

5 Marie Corelli ou Mary Mackay (1855-1924), romancista inglesa; Florence Barclay (1862-1921), romancista inglesa.

6 John Addington Symonds (1840-1893), poeta e crítico literário inglês.

7 Dame Ethel Mary Smyth (1858-1944), musicista inglesa.

8 Uma das faculdades exclusivamente femininas da Universidade de Cambridge.

9 Pierre-Simon Laplace (1749-827), cientista francês; Michael Faraday (1791-1867), cientista inglês; William Herschel (1738-1822), compositor e astrônomo alemão; Tomás de Aquino (1225-1274), teólogo italiano; Teresa de Jesus ou Teresa d’Ávila (1515-1582), freira e escritora espanhola; Harriet Taylor Mill (1807-1858), filósofa inglesa; John Stuart Mill (1865-1873), filósofo e político inglês, marido de Harriet Taylor, que a considerava superior a ele em todos os aspectos, embora seus amigos discordassem dessa opinião.

Carta introdutória a Margaret Llewelyn Davies

Quando me pediu para escrever um prefácio para um livro no qual você reunia escritos de mulheres operárias, respondi que preferia morrer afogada a escrever um prefácio para qualquer livro que fosse. Livros devem se sustentar por si mesmos, foi meu argumento (e acho que bastante sólido). Se precisam ser escorados por um prefácio aqui, uma introdução ali, eles têm tanto direito de existir quanto uma mesa que precisa de um calço de papel para se manter firme. Mas você me deixou os escritos e, folheando-os, vi que, nesta oportunidade, o argumento não se aplica; este livro não é um livro. Folheando as páginas, comecei a me perguntar o que seria, então, este livro, se não é um livro? Que caráter ele tem? Que ideias ele sugere? Que antigas discussões e lembranças ele desperta em mim? E como tudo isso não tem nada a ver com uma introdução ou prefácio, mas me fez lembrar de você e de certas imagens do passado, estendi a mão em busca de uma folha de papel e escrevi a seguinte carta endereçada não ao público, mas a você.

Você esqueceu (escrevi) uma quente manhã de junho em Newcastle1 do ano de 1913, ou ao menos você não lembrará o que eu lembro, porque você estava envolvida com outras coisas. Sua atenção estava inteiramente absorvida por uma mesa verde, várias folhas de papel e uma sineta. Além disso, você era frequentemente interrompida. Havia uma mulher com algo parecido a uma corrente de prefeito2 em volta do pescoço; sentava-se talvez à sua direita; havia outras mulheres sem qualquer acessório a não ser canetas-tinteiros e caixas com documentos – sentavam-se talvez à sua esquerda. Logo uma fileira se formou lá em cima no estrado, com mesas e tinteiros e copos de água; enquanto nós, muitas centenas de nós, nos mexíamos inquietas e roçávamos o chão e enchíamos todo o espaço do andar térreo de um enorme edifício da prefeitura. De alguma forma, os trabalhos foram abertos. Talvez um órgão tenha sido tocado. Talvez algumas canções tenham sido cantadas. Então, de repente, as conversas e os risos cessaram. Uma sineta tocou; um vulto se levantou; uma mulher abriu caminho por entre nós; ela subiu num estrado; ela falou por exatamente cinco minutos; ela desceu. Assim que ela se sentou outra mulher se levantou; subiu no estrado; falou por exatamente cinco minutos e desceu; depois uma terceira se levantou, depois uma quarta – e assim por diante, uma oradora atrás da outra, uma da direita, uma da esquerda, uma do meio, uma dos fundos – cada uma delas abria caminho até o estrado, dizia o que tinha a dizer e cedia lugar à sua sucessora. Havia algo de militar na regularidade do procedimento. Elas eram atiradoras, pensei, levantando-se uma por vez, com o rifle erguido apontando para um alvo. Às vezes erravam o alvo e se ouvia uma onda de risos; às vezes acertavam e se ouvia uma salva de palmas. Mas quer o tiro em questão acertasse, quer errasse o alvo, não havia nenhuma dúvida a respeito do esmero da mira. Não havia nenhum rodeio; não havia nenhuma frase de eloquência fácil. A oradora abria caminho até o estrado munida de seu tema. Determinação e resolução estampavam-se em seu rosto. Havia tanto a ser dito entre as batidas da sineta que ela não podia desperdiçar um só segundo. Chegara o momento pelo qual ela, talvez durante meses, tanto esperara. Chegara o momento para o qual ela poupara chapéu, sapatos e vestido – havia um ar de discreta novidade em torno de suas vestes. Mas, acima de tudo, chegara o momento em que iria expressar o que estava em sua mente, na mente de seu grupo, na mente das mulheres que a tinham enviado, de Devonshire, talvez, ou Sussex, ou de alguma enegrecida vila mineira em Yorkshire, para dizer em Newcastle, em nome delas, o que estava em sua mente.

Logo se tornou óbvio que a mente que se estendia por uma extensão tão ampla da Inglaterra era uma mente vigorosa, trabalhando com muita energia. Pensava, em junho de 1913, na reforma das leis do divórcio; na taxação das propriedades agrárias; no salário mínimo. Preocupava-se com a assistência à maternidade; com a lei das juntas de conciliação;3 com a educação dos filhos maiores de quatorze anos; era unanimemente da opinião de que o voto universal deveria se tornar uma medida governamental – pensava, em suma, em todo tipo de questão pública, e pensava construtiva e combativamente. Accrington não estava de pleno acordo com Halifax, nem Middlesbrough com Plymouth. Havia discussão e antagonismo; propostas eram derrotadas e emendas obtinham êxito. Mãos se erguiam como espadas ou eram rigidamente mantidas ao lado do corpo. Uma oradora se sucedia à outra; a manhã era fatiada em exatos intervalos de cinco minutos pela sineta.

Nesse meio tempo – deixe-me tentar, passados dezessete anos, recapitular os pensamentos que passaram pela mente de seus convidados, que vieram de Londres e de outros locais, não para participar, mas para ouvir – nesse meio tempo, de que tratava tudo aquilo? Que significado tinha? Essas mulheres estavam reivindicando divórcio, educação, o voto – todas coisas boas. Estavam reivindicando melhores salários e menos horas de trabalho – o que poderia ser mais razoável? E, contudo, embora fosse tudo tão razoável, muitas coisas muito convincentes, algumas coisas muito cômicas, uma grande dose de desconforto se instalava na mente de seus visitantes e se mexia inquietamente de um lado para o outro. Todas essas questões – talvez isso estivesse na base desse desconforto – que importam tão intensamente às pessoas aqui, questões de saneamento e educação e salários, a reivindicação por um xelim a mais, por um ano a mais de escolarização, por oito horas, em vez de nove, atrás de um balcão ou numa fábrica, me deixam, como ser de carne e osso, insensível. Se todas as reformas que elas reivindicam fossem concedidas neste mesmo instante, isso não afetaria um único fio de cabelo da minha confortável cabeça capitalista. Portanto, meu interesse é meramente altruísta. É esparso e empalidecido. Não há nenhum sangue vital ou urgência nele. Por mais forte que eu bata palmas ou bata os pés no chão, há no som uma falsidade que me trai. Sou uma espectadora benevolente. Estou irremediavelmente apartada das protagonistas. Sento-me aqui hipocritamente batendo palmas e batendo os pés no chão, uma proscrita do grupo. Além de tudo, minha razão (isso foi em 1913, lembre-se) não podia deixar de me assegurar que, ainda que a proposta, qualquer que fosse ela, ganhasse aprovação unânime, o ruído das palmas e dos pés batendo no chão era vazio. Sairia pela janela aberta e se juntaria ao alarido dos caminhões e à refrega dos cascos sobre as pedras do calçamento de Newcastle lá embaixo – um tumulto inarticulado. A mente podia ser ativa; a mente podia ser agressiva; mas a mente não tinha um corpo; não tinha pernas ou braços com os quais impor sua vontade. Em todo aquele público, entre todas aquelas mulheres que trabalhavam, que davam à luz, que esfregavam o chão e cozinhavam e pechinchavam, não havia uma única mulher com direito ao voto. Deixem-nas disparar seus rifles se é o que querem, mas eles não atingirão nenhum alvo; dentro há apenas cartuchos sem balas. Esse pensamento era muitíssimo irritante e deprimente.

O relógio tinha agora soado as onze e meia. Havia, assim, ainda muitas horas pela frente. E se tínhamos atingido esse estágio de irritação e depressão às onze e meia da manhã, em que profundezas de enfado e desespero não estaríamos mergulhados4 às cinco e meia da tarde? Como poderíamos ficar sentados durante outro dia de discursos? Como poderíamos, sobretudo, nos apresentar diante de você, nossa anfitriã, com a informação de que o seu congresso tinha se mostrado tão insuportavelmente irritante que voltaríamos para Londres no primeiro trem que houvesse? A única chance estava em algum feliz truque de mágica, alguma mudança de atitude pela qual a obscuridade e a vacuidade dos discursos pudesse se transformar em algo de carne e osso. Do contrário, eles continuariam intoleráveis. Mas suponha que tentássemos um jogo infantil; suponha que disséssemos: “Vamos fazer de conta”. “Vamos fazer de conta”, dizíamos para nós mesmos, olhando para a oradora, “que sou a sra. Giles, de Durham City.” Uma mulher com esse nome acabara de se virar para se dirigir a nós. “Sou esposa de um mineiro. Ele chega em casa coberto de fuligem. Primeiro, ele deve tomar banho. Depois ele deve ter a sua ceia. Mas há apenas uma moeda de cobre. Meu fogão está coberto de panelas. Não tem como continuar com o trabalho. Todas as minhas panelas de barro estão cobertas de poeira novamente. Por que, em nome do Senhor, não tenho água quente e luz elétrica instalada quando as mulheres da classe média...” Assim, ergo-me e exijo apaixonadamente “utensílios que poupem o trabalho e melhoria habitacional”. Ergo-me na pessoa da sra. Giles, de Durham; na pessoa da sra. Phillips, de Bacup; na pessoa da sra. Edwards, de Wolverton. Mas, afinal, a imaginação é, em grande medida, filha da carne. Não podemos ser a sra. Giles, de Durham, porque nosso corpo nunca se debruçou sobre uma tina de lavar roupa; nossas mãos nunca torceram roupas e esfregaram o chão e nunca picaram seja lá qual for o tipo de carne que faz parte da ceia de um mineiro. No quadro, portanto, estavam sempre se imiscuindo irrelevâncias. Sentávamo-nos numa poltrona ou líamos um livro. Víamos paisagens terrestres e marítimas, talvez a Grécia ou a Itália, onde a sra. Giles ou a sra. Edwards deviam ter visto montes de escória e uma fileira atrás da outra de casas com telhados de ardósia. Alguma coisa estava sempre se insinuando, vinda de um mundo que não era o mundo delas e tornando o quadro falso e o jogo muito parecido com um jogo verdadeiro para valer a pena continuar jogando.