Biblio VT

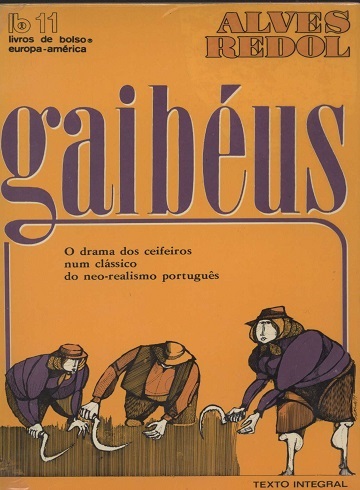

Gaibéus tem a sua história.

Banal talvez, às vezes ingénua, noutras sábia ou astuta, dramática também, mais do que tudo dramática, mas que enfeixa nas suas múltiplas faces desiguais a marca de um tempo exacto, vivido e sonhado em plena juventude, na companhia de muitos homens que tiveram a coragem de optar pelo caminho mais árduo.

Alguns acharam a morte nessa ousadia, muitos o cativeiro, bem poucos a ignomínia, quase todos a razão maior para se construírem numa vida coerente e sacrificada.

... E de malogros também, acentuarão quantos esqueceram ou ignoram as coordenadas dessa época em que o mel e o fel andaram tão juntos.

RANCHO

Ia já para três dias que o tractor parara e a regadeira não via pinga de água trasfegada do Tejo.

O arrozeiro, apertado pelo patrão, andava numa dobadoura, por marachas e linhas, a deitar olho aos canteiros de espiga mais loira, fazendo piques, agora aqui, agora ali, para que as águas fossem caminhando para a vala de esgoto e os ranchos pudessem meter foices no arrozal.

De pá ao alto, descansada no ombro, o «seu Arriques» já pensava na volta a casa, pois da sangria à recolha do bago poucas semanas iam.

‑ Que rica seara! Andei‑me nela que nem sombra atrás d'alma penada, mas o patrão arrinca para cima de quarenta sementes. Se os outros a pudessem comer côa inveja...

E lançava a vista sobre o manto de panículas aloiradas, que os camalhões percintavam e a aragem branda enrugava, como mareta em oceano de oiro.

Mais além e aqui, uma mancha ou outra de verde a denunciar o cromo que o sol lhe arrancava, indício de algum cabeço que as enxadas, no armar da terra, não haviam derrubado.

‑ S'o patrão não andasse de fogo no rabo por mor do rancho, seis dias de molho davam‑lhe uns saquitos bem bons. Assim... ainda adrega uma seara como por aqui não há outra.

Andava por oito meses que corria aqueles combros de alto a baixo. Primeiro, de bandeirolas a tirar miras para o erguer das travessas e a mandar homens na rebaixa, até os tabuleiros poderem receber uma lâmina de água para a sementeira; depois, a dirigir aquele caudal que todos os dias entrava Lezíria dentro, pela regadeira mestra, não fossem afogar‑se os pés de arroz ou morrer alguns por míngua.

Quantas noites não pregara olho a traçar planos para os canteiros da ponta de baixo que pareciam avessos a receber frescura? Então, erguia‑se da esteira para percorrer o arrozal, levando as estrelas por camaradas mais a endecha da água e o zangarreio das rãs.

De quando em quando, o desânimo vencia‑o ‑ o desânimo e as sezões.

Se a terra fosse sua, quantas vezes se deixaria ficar na poisada a refazer o corpo. Mas se não andasse, quem havia de cuidar daquilo?...

Nunca patrão algum lhe atirara remoque por desmazelo no trabalho. Ele pertencia à família dos Milhanos de Marinhais, sempre famosos no Ribatejo como arrozeiros sabidos e safos de mandria.

E lá ia, que remédio!, de balde ao ombro, a espreitar alguma maracha que precisasse de engravatada, por oscilação das terras, ou canteiro mais soberbo por desequilíbrio da gleba. Bem regara aquela maldita com o seu suor; longas horas de repouso tinha perdido à sua volta. Mas também a alegria de ver todo o arrozal farto de espigas o dava por bem pago no fim do contrato.

Cada partícula era um monco de peru cheiinho de bago graúdo e loiro.

A milha, rapineira de energia dos arrozais, pouco lá entrara; a branca só invadira um ou outro pé; e o limo e a sarna tinham ficado cá por baixo, a enfeitar a água, e a verem crescer a sua seara; sua, pois então: ninguém lhe dera tanta canseira e apaparicos.

‑ Se os outros pudessem comê‑la côa inveja...

Agora já estava na sangria e só faltava os ranchos saltarem‑lhe para dentro.

O rangido de um carro e os brados de um maioral fizeram‑lhe volver os olhos.

‑ Quiá!... Quíá, Marujo'.....

Era um singel da casa, cheio até ao coruto dos taipais, com sacos e baús dos gaibéus.

Já se ouvia a gralhada do rancho, encoberto com o valado.

Fincou a pá num calhote de dividir as águas e ficou‑se à espreita, enrolando um cigarro.

Por cima do valado do rio, uma vela vermelha trapejava no mastro, pela manobra de um bordo.

‑ Quiá!... Quiá, Marujo'...

Logo apareceram os primeiros ceifeiros, a passo estugado. O grupo cindiu‑se. Uns continuaram a marcha, carril adiante, afeitos ao ambiente daquela emposta, em granjeios e segas; outros ficaram‑se a mover a cabeça e a olhar à volta, estranhos à imensidão da Lezíria, que se desdobra até ao infinito, numa chã retalhada por pastagens, poisios e searas.

Aos novatos parecia afoito o caminho dos companheiros, como se andassem por terras suas. Viram‑nos saudar com o braço aquele desalmado seco e alto que estava no meio da lavra, arremedo de espantalho para afugentar pardais, e seguirem sempre à rabeira.

Ainda bem que vinham outros lá atrás; iriam com esses. Fez‑se um riacho de gente pelo carril adiante.

Para além, o mesmo plaino onde só os aposentos e os palheiros eram tropeço à vista. Uma ou outra árvore, espalhada pela borda das abertas, lembrava as frondes das suas terras distantes.

Subidos em estertores, quase desfolhados já e amarelecidos, aqueles troncos não eram gritos vivos de seiva ‑ assemelhavam‑se a figuras humanas que o desalento tocara.

Nem sequer alvura de uma aldeia ou os seios de um monte.

Para o sul só planície e céu ‑ céu e planície.

Por isso a gralhada do rancho parecia, a muitos ceifeiros, falsa e de mau agoiro. Por isso também os olhos se volviam tanto para o norte, onde os montes se desenhavam aos solavancos, envolvidos por uma bruma cinzento‑azulada.

Caminhavam aos grupos, aturdidos. De fatos assolapados por remendos, de barretes e chapéus puxados para os olhos, ficava‑lhes mais sombrio o parecer dos rostos tisnados pelas soalheiras da vindima.

Enrolavam‑se alguns em gabões desbotados, trazendo ao ombro sacos e foices, paus e caldeiras.

E as mulheres, embrulhadas em xailes desfiados ou saias de casteleta pelos ombros, marchavam silenciosas, de pés descalços.

Sentiam saudades da terra que lhes negava o pão. Saudades bem fundas, catano! Vir de tão longe...

E se lá havia pão para todos! Mal tinham acabado os dias fadigosos das vindimas, ainda o vinho saía ao pipo, já as aldeias se despovoavam para a Borda‑d'Água. Era um êxodo de desgraça e susto. Que iriam encontrar por ali?!...

Alguns alugados desde há muito; outros vencidos, finalmente, pela escassez dos últimos dois anos.

‑ Nunca se viu coisa assim!... A terra parece praguejada.

E sempre a pior. Todos os anos esperanças novas e a resposta matava‑as.

Courelas pequenas, onde se desunhavam a trabalhar, passando a mãos estranhas que nunca as tinham apalpado à enxada, logo depois feitas courelas grandes com outras e outras que se lhes juntavam.

Por isso achavam disparatadas as gargalhadas dos companheiros que caminhavam à rabeira do singel.

Uma gaita de beiços sarrazinava qualquer melodia que atordoava a incerteza das interrogações. A jorna ainda não ia certa. O que os outros pagassem, o patrão daria também. Todos liam pela mesma cartilha e os ranchos ficavam entregues às combinações dos feitores.

‑ O Silveira faz férias a quatro e eu não posso oferecer mais. A ver bem, até devia pagar menos. Se fosse a medir os teres de cada um... Mas vá lá!

Tocados pela melodia da gaita de beiços, dois homens puseram‑se a cantar:

Era o vinho, meus Deus, era o vinho...

Os outros riram. Só uma mulher os repreendeu. Um deles deixou descair o chapéu sebento para a nuca e retorquiu‑lhe de boca torcida:

‑ Até os enterros de primeira levam fanfarra, Ti Ja‑quina.

‑ fi um bom enterro, é...

... Era o vinho que eu mais adorava...

O tocador interrompeu a música numa gargalhada. Os dois gritaram‑lhe insultos, apoiando‑se um no outro.

‑ Vá lá isso!...

‑ É certo.

Era o vinho, meu Deus, era o vinho...

Esfalfadas, a arfar, as velhas arrastavam os pés, a quererem acompanhar as outras, e levantavam poeira do carril, como rebanho de volta à malhada. Vinham com elas as que traziam os filhos ao colo, chupando‑lhes os peitos sem viço, e a cachopada mais tenra, mal habituada ainda àqueles trabalhos de galé. Alguns iam conhecer patrão pela primeira vez. Já 'os tocava, porém, a mesma certeza dos que andavam a vida inteira a labutar sem norte.

De roupas desajeitadas, feitas para os outros, de panamás negros a encoifar‑lhes os rostos, onde os olhos assemelhavam vaga‑lumes na noite funda que os cobria, embora o Sol andasse nas alturas a chapinhar luz.

Uma velha deixou‑se cair no valado, a tossir e a rezar. Os membros aquebrantados pareciam ter‑lhe abandonado o corpo e ali ficara sem forças para ir no rastro do rancho.

‑...o Senhor é convosco...

Agatanhando as ervas, subiu ao alto do valado e sentou‑se, como se ali procurasse refúgio. Tossiu mais ‑ e rezou ainda.

‑...bendito o fruto do vosso ventre...

Espraiou os olhos pela campina fora, mas sentiu‑se só. Só como nunca, derribada na alma.

Aqueles troncos, doridos nos estertores do cerne, apareciam‑lhe como o espelho da sua própria angústia. E a velha chorou num pranto manso. A cambalear, carril fora, vinham dois homens cantando:

... Só por morte eu o vinho deixava.

Pararam a olhar a velha e riram, quando notaram que lhe caíam lágrimas nas faces golpeadas pelos anos.

‑ Parece que vem prà morte, Mãe Santíssima!

‑ Bem morte...

‑ Falta‑lhe o homem ‑ amalandrou um deles.

‑ Vai disto, ó quê? ‑ perguntou o outro.

E estendeu‑lhe a garrafa. A mulher benzeu‑se e arreganhou um sorriso amargo. O homem levou a garrafa à boca e o vinho escorregou‑lhe pelo queixo. Passou‑a depois ao outro e arremelgou os olhos, para fixar a planície irrequieta como um poldro selvagem. Acabou por se sentar na borda de uma vala, com os pés metidos na água que o remijo do arrozal fazia correr de um boqueie.

Já ao terreiro dos aposentos tinham chegado os companheiros. Esperavam. Esperavam ordens e o mais que já sabiam ou adivinhavam.

A manada de éguas da casa matava a sede no bebedouro. Em osso, escarranchado numa, o guardador assobiava‑lhes, mirando o rancho.

‑ Quiá, Garrafa..... fii!... Ei!...

Do aposento maior, o capataz saiu com o abegão. Os ceifeiros iam arriando os arranjos do carro e deitavam‑se no chão afadigados.

‑ Eh, gente! Nada de fazer tropa por aqui.

‑ Vá pra este barracão! ‑ gritou o capataz.

Passaram os sacos e as mantas para os ombros e marcharam em fila. Um disse qualquer gracejo para matar a ansiedade, mas os outros não o ouviram. Pareciam ausentes.

Os criados, à porta da mota dos bois, atiravam‑lhes a ofensa em voz baixa:

‑ Gaibéus!...

Toda a Lezíria lhes repetia o nome.

‑ Gaibéus!...

ARROZ À FOICE

Pelo tecto da poisada e pelas frinchas das portas entram cordas de claridade.

Homens e mulheres, enrolados nas mantas listradas, dormem pelo chão, em ressonares profundos, sobre esteiras ou em palha, como o gado que está na mota a remoer.

Estão para ali, sem divisões de sexo, vencidos pelo torpor que o trabalho lhes deixa nos corpos.

Do alto da trave mestra pende um arame que agarra um candeeiro, frouxo de luz. E a claridade, entrando pelas frinchas, acorda um capataz que se levanta, a abrir os braços, e vai apagar o candeeiro.

‑ Eh, gente!... Vá d'arribar, qu'o dia não tarda.

‑ Eh, gente!...

E a malta mexe‑se, molengona, esfregando os olhos, a bocejar.

O ambiente anda carregado com o cheiro dos corpos suados pelo trabalho e pelas sezões; deixa nas cabeças uma moinha pesada.

Os homens enfiam os barretes ou os chapéus que deixaram, pendurados nos cabides dos alforjes; as mulheres ajeitam os lenços e os cabelos desataviados, sem ganas de voltar para a ceifa.

Olham‑se estranhos, sem palavras, movendo‑se em gestos lentos.

‑ Eh, cachopa!... Olha que o sol vai‑te envergonhar!... Se já 'stás assim no primeiro dia, como é que hás‑de deitar fora as semanadas? Anda lá, mulher!...

Os capatazes vieram cá para fora e formaram grupo, fincando os paus no chão e nos sovacos, a enrolar cigarros e a espreitar às portas.

Da mota dos bois chega o badalar dos chocalhos e os gritos dos guardadores.

‑ Eiióóó... Fasta, Doirado.....

E os ceifeiros vão saindo da noite das poisadas, foices ao ombro, piscando os olhos pelo contraste da luz branda que a manhã traz, aperreando os braços ao tronco, pela nortada agreste que canta nas espigas do arrozal e no zinco dos telheiros.

Vão‑se sentando, alguns pelo chão, de cabeças pendidas pelo carrego dos pensamentos, a riscar linhas e círculos, com o bico da foice. Quando erguem os olhos, vêem a ínsua doirada do arrozal, donde se levantam calhandras a piar, açoitadas pelos tiros e pelos gritos do pardaleiro.

IA ao longe, na resteva do grão, uma manada de éguas tascuinha. As mais ariscas estão peadas, de mãos presas pelas cobras, e saltam sem jeito para se chegarem a algum bocado mais de apetecer.

Há um homem que repara na tortura das éguas peadas.

‑Aquelas 'tão com'à gente...

O pular das éguas e o mover dos pescoços, pelo ferrão das moscas, fazem tilintar os chocalhos. E os chocalhos soltam plangências, como se lamentassem as éguas e os ceifeiros.

Nem um dobre de finados ficava mais triste.

A manhã está de Outono ‑ cinzenta e fria.

Os montes do norte cavalgam o horizonte vestido de bruma e parecem querer empinar‑se para o céu.

O vento silva nas espigas do arrozal e no zinco dos telheiros.

Um choupo abandonado, onde as cegonhas na Primavera vêm fazer ninho, solta folhas mirradas que brincam no espaço.

Os doentes de peito têm tosses fundas, escarrando no chão.

Os chocalhos badalam e o seu som tem eco nas almas.

‑ Raio de coisa!... Se eu pudesse...

‑ O quê, Ti Manel?

‑ Calar aqueles chocalhos. Coisa danada! ‑Ora!...

Lá na terra, a volta dos rebanhos é uma ode à alegria, um repicar certo que enfeita os caminhos com o seu cântico. E os gritos dos cachopos são vivazes como a chã retalhada.

Mas aqui...

Só planície e céu ‑ céu e planície.

E aquele som espaçado, lúgubre como o piar de uma ave de agoiro, parece contar aos homens a história triste de alguém que se finou.

Os capatazes continuam à espera de ordens para pegarem.

Conta um deles certa aventura que tivera nas Áfricas, cochichando pormenores com gestos largos e expressões brejeiras. E os outros riem, acotovelando‑se; fica‑lhes nos olhos um brilho de malandrice.

Há mulheres que põem canos nas pernas para que o frio da água não lhes fira a carne.

O olhar dos homens ferra‑se nelas, a inventar intimidades ou à espreita de algum descuido que lhes mostre as coxas.

Na boca das mulheres brincam sorrisos de troça; algumas fingem‑se distraídas e dão‑lhes o jeito.

Há gente que vem ainda a sair da poisada, a bocejar, em movimentos lentos de mandria.

‑ Isso é que é vontade, ó Chico!...

‑ Se te parece...

‑ Andas amigado com a manta; não a deixas nem por mais uma.

‑ Pois s'a gente enquanto dorme...

‑ Não s'alembra do trabalho.

‑ Na!... Ainda se fosse isso. Não cuida que tem barriga. Todos riem.

‑ Estás um Frei João Sem‑Cuidados!...

‑ Olha que nisso dava. Se a Rosa me passasse lá pelo convento, fazia‑lhe um jeito que eu cá sei...

E pisca o olho, franzindo o rosto, enquanto uma mulher sacode a Maria Rosa, entretida a afagar as pernas.

‑ Ora o trongo! Só se andasse de securas ‑ reponta a moça.

Os dichotes andam de grupo em grupo; animam os ranchos. O desalento afoga‑se nas gargalhadas como nos remoques. Estão agora voltados uns para os outros; esqueceram

a tristeza da campina e as interrogações «da aventura, sem

ventura».

À porta do aposento, a puxar à frente as pontas da jaqueta e a mirar o rancho, o patrão aparece com a empáfia de quem manobra tutela.

Logo os capatazes deitam mãos aos relógios e dão ordem para se ir à faina.

‑ Eh, gente!... São horas, vá de andar!

‑ Eh, cachopos!

E todos se erguem, de foices na mão, marchando em grupos pelo carril que leva ao arrozal. Caminham a passo ligeiro entre larachas e risos. O primeiro dia de trabalho é sempre uma trégua na angústia dos dias parados.

Até as velhas parecem remoçadas pela jorna que vão ganhar e só caem em amargura quando recordam que aquela pode ser a última.

Mas lá à frente vai uma cachopa a cantar, e a cantiga esvoaça até às velhas para lhes dar novos alentos.

Os criados da casa cirandam pela eira, a varrê‑la com as vassoiras de lentisco e a corrê‑la com as burras.

Dois deles estão à volta de uma carreta a untar‑lhe as ' rodas, porque a carreia vai ser intensa e todos os carros serão poucos para trazer os molhos à debulhadora.

A contas com esta, o maquinista dá ordens aos homens no dispor dos apetrechos para a debulha. Da abegoaria, um maltês carrega um rolo de correias para rever. As arvéolas saltitam na eira, em corridas curtas, buscando grãos abandonados, sem receio dos criados que varrem.

O cano da locomóvel põe um ponto de exclamação no espaço.

E o rancho vai pelo carril fora, acolhido pelo coaxar disperso das rãs.

Tio Arriques, o arrozeiro, espera a malta no capelo de uma maracha; lança os olhos aos canteiros para destinar trabalho, pois a ceifa ainda não pode ir a eito, porque o arroz não se chegou à foice por igual.

Há ilhas de espigas verdoengas por entre oiro da lavra.

‑ S'o patrão não andasse de fogo no rabo por mor dos ranchos...

Os capatazes vêm à frente, de marmeleiros na mão, como guias do rebanho que levanta uma gaze de poeira no caminho. Deitam rabos de olhos para trás, se as gargalhadas estalam, «não vão aqueles dianhos fazer alguma coisa a despreceito que amofine o patrão».

As moças sem dono caminham rodeadas de machos mais alfeiros por fêmea, a deitarem‑lhes a sua graça, a premirem‑lhes os braços duros com as mãos desajeitadas.

E elas riem nervosas, a sacudi‑los.

‑ Teje quieto, seu Manel. Vosseniece não sabe ver sem mexer?!... Or'ò raça!...

‑ Atão como é que a gente há‑de ver a fazenda, cachopa?

‑ Isto aqui não é loja. Vá ver se a sua mãe tem ovo, ande!... Or'ò dianho!

‑ Não farremelgues, mulher!...

E ciciam‑lhes ternuras, querendo adoçar‑lhes ‑a rebeldia logo à primeira investida.

Esganiçada, uma mulher canta a propósito:

O rapaz do chapéu preto precisa a cara partida.

O rancho caminha a passo ligeiro, enlevado na cantiga:

... Por baixo do chapéu preto pisca o olho à rapariga.

Já o arrozeiro aponta com a pá os canteiros a ceifar, e os capatazes seguem‑lhe o gesto para poderem dar jeito ao corpo.

Pelo muro, junto ao valado, a mover‑se na cortina das oliveiras dispersas, vai o pardaleiro de lata na mão; o seu brado selvagem ecoa pela Lezíria.

‑ Êi éi íóóó!... Éi éi ióóó!...

Assustadas, as calhandras levantam voo raso, ondulando sobre as espigas.

Em grupo cerrado, os alugados ficam no carril, à espera de ordens.

Ouvem ao longe o grito do pardaleiro e seguem o voo das calhandras.

‑ Eh, vocês!... Eh, gente do meu rancho!... Entrem por esta banda... aqui...

Os gaibéus saltam à linha, metem ao combro da regadeira mestra, pisando almeirões e burgos, juncas e malvas.

Calam as rãs o zangarreio e esgueiram‑se, pesadas, para se acoitarem nalgum charco que ficou na regadeira ou por entre os caules do arroz, onde fazem restolhada. Divertidos, os rapazes deitam‑lhes torrões, a espantá‑las, e riem dos seus olhões espantados pelo susto.

‑ Vá com cuidado, gente!... O arroz das pontas também é do patrão.

A faina começa.

Partidos pelos rins, quebram‑se em ângulo de cabeças pendidas como as panículas do arroz que se ouvem no marulhar brando da aragem da manhã.

Com a mão canha, os ceifeiros jungem as canas dos pés e lançam a foice com a direita, cortando‑as à força de pulso, sem pancada, não vão os bagos saltar.

Voltam‑se para trás e depõem as espigas em gavelas, com movimentos bruscos, como se andassem de empreitada.

O terreno está fofo, empapado das águas, onde os pés descalços se atascam na lama e esfriam.

A cada corte, as nuvens de mosquitos elevam‑se e envolvem os ceifeiros; pousam‑lhes no rosto e nas mãos, penetram‑lhes na boca aberta pelo arfar ou nas ventas.

Os cavalos‑do‑diabo e os tira‑olhos zumbem em busca de novo abrigo, orientando‑se no espaço. Alguns, mais tontos, embatem nos ceifeiros e caem na resteva a tremelicar.

Só se ouve o balanço das espigas que tombam ao contacto das foices.

E o arroz estala nas gavelas, como fogueira a crepitar achas secas.

Na toalha doirada da seara, as cores vivazes das blusas das mulheres são úlceras que a gafam.

Os ranchos acordaram a madrugada e o Sol rompeu agora o manto cinzento que cobre o céu.

As gotas de orvalho fulgem ao seu contacto e ferem os olhos, encandeados pelo amarelo das panículas.

Como uma cheia que cobrisse os campos, o amarelo invadiu os ceifeiros.

Já lhes apagou nos olhos a luz do orvalho a lucilar e parece que entra nos corpos e corre nas veias, em enxurrada, desaguando amarelo, amarelo, amarelo, na cabeça entontecida pelo ritmo da faina.

O zuído dos mosquitos é um eco do vendaval que cobre os corpos dos ceifeiros.

As mãos não estagnam. A meia‑lua das foices fende o espaço com a sua lâmina azougada.

Na resteva enleada de limos, as gavelas ficam a repousar. São teias de uma trama grossa e esverdeada.

‑ Quem chega à borda, anda pra riba! ‑ grita o capataz

‑ As bordas não se cortam!...

Num abrir e fechar de olhos, as foices tragaram um canteiro,

E os ceifeiros passam a outro polígono, espezinhando o restolho, onde na lama ficam marcados os seus pés gigantes.

Aproveitam esse momento para desentorpecer os braços da fadiga e as pernas do frio. Empinam o tronco, a escorraçar as dores que se acoitaram no dorso, e respiram com sofreguidão o ar fresco da manhã.

Logo recomeçam na mesma azáfama, ora frente à seara, ora voltados à resteva, a derrubar caules e a depor gavelas que marcam os passos de cada ceifeiro.

Tímido ainda, o Sol escancara luz no arrozal para acariciar os ranchos, emprestando‑lhes alento. As mãos entorpecidas pela geada ganham novos vigores e as lâminas das foices parecem mais leves e afiadas.

O marralhar das panículas que tombam alegra de ritmo, talvez porque o calor brando do nascente afague a fronte da malta, como mão invisível que lhe dê carinhos.

A chapinharem nos xabocos ou a regalarem‑se ao sol, o zangarreio das rãs é canto de trégua para suavizar o labor.

Os estorninhos aceitam o desafio e vêm em bando, enrodilhados, dançar de roda e pipilar um coro que depois se afasta para a margem do Tejo.

De longe, corre o brado de um maioral e o chocalhar de uma manada.

O rancho parece embalado por aquela orquestração e não pára de amontoar paniculas.

Atrás dele fica a desolação da resteva chagada de gavelas; embandeira‑a, a espaços, verde de alguma junca ou da negrinha.

Dois fedelhos, expeditos de vigor, saltaram ao canteiro ceifado, para fazer a respiga.

‑ O pessoal 'tá animoso, ó seu Francisco!

‑ Isto é gente de boa marca... É pessoal sôfrego! Como rajada de vento, os ceifeiros marcham pela seara adiante, brandindo alfaias, derrubando espigas.

Na sua frente, os cachos adejam à viração, como um mar crispado de mareta que eles querem estagnar.

As cachopas e as velhas já arfam pelo Ímpeto do trabalho, mas não podem dar tréguas; os capatazes continuam alerta. Arrastam‑se sem alma nos braços, cabeça em rodopio, dentes fincados.

Estão como ébrias, escorridas de forças. Caminham porém ao lado dos outros, como máquinas a que deram movimento e não conseguem deter‑se.

As foices parece que lhes caem, mas arrepelam os cabos com os dedos descarnados. As canhas vão jungindo pelo tacto os ramalhetes de caules, pois nos olhos já as retinas ficam mortas.

Na crista das marachas os capatazes espiam sempre.

‑ Dêem a porrada pequena, que o arroz está cabeçudo, eh, gente!...

‑ Que raio de serviço!... Cheguem atrás!

Aquele vai deitando o olho às curvas tostadas das pernas das mulheres, descompostas pelo pender dos troncos no lameiro.

Safo de fadigas, belisca‑lhes com a vista o capitel das pernas. A saia de baixo de uma delas está rasgada e tem manchas de sangueira pisada.

O capataz afasta a vista e sente ganas de a mandar desferrar.

‑ Ora o raio!...

Dá a volta na maracha para se afastar dela, mas o rancho descreve agora uma linha sinuosa, a procurar jeito ao trabalho, e a saia rasgada fica de novo à sua frente.

Já lhe parece que todas as saias de mulheres se rasgaram e têm manchas de sangueira pisada.

Ali ao pé dele grita uma papoila ‑ como um charco de sangue que a ceifeira deixasse no seu rastro.

«Pra que raio é que as papoilas são encarnadas?...»

E atira‑lhe uma cacetada que a desfolha. As pétalas ficam a escorrer vermelho nas flores azuis de um almeirão"

‑ Eh, cachopa!... Eh, tu!...

Uma volta‑se de rosto afogueado, endireitando o busto rompante de seios.

‑ Eu, seu Francisco?!...

‑ Essa que 'sta aí à tua banda!

‑ Eu?!...

‑ Sim, tu!

Quando se empina, a mancha apaga‑se e a saia rasgada cobre‑se pelo rodar da de casteleta.

‑ Como é que 'stás a trabalhar?!... Vê se tens trambelho nessa foice; o arroz não é pra semente.

‑ O seu Francisco...

‑ Qual seu Francisco, nem meio seu Francisco. Ceifar arroz não é ceifar trigo!... Dás cada balanço à espiga... Isso não é ceifar, é andar aos coices!

A mulher volta‑se de novo à seara, lágrimas silenciosas a trilharem‑lhe o rosto coberto de poeira.

«Pra que raio é que as papoilas são encarnadas?...»

O capataz vai postar‑se na outra banda da maracha, espezinhando no caminho quantas papoilas adregou.

No rancho faz‑se silêncio.

Só a companheira da mulher de saia rasgada lhe cicia alentos.

‑ Deixa lá, mulher, não tamofines. Ora tu!... Deixa, que ele "tá doudo. Aquilo passa!...

O gume do sol que acariciava faz‑se tormento.

Os ceifeiros vão andando sempre, mas sentem‑se trôpegos.

Cospem nas mãos continuamente; o cuspo é escasso, pelas securas, e não anima as mãos.

As cabeças põem‑se em fogo pelo pender do tronco e pelo arco de lume que o sol afivela nas nucas.

Ainda há manchas brancas de orvalheira nas folhas do arroz, mas aquele contraste estremece os corpos e dilacera as mãos gretadas.

Os pés evadiram‑se pelo frio; os ceifeiros julgam‑se suspensos na seara, como aves paradas no voo. À volta das cabeças os mosquitos vão‑lhes zuindo e beliscam‑lhes as carnes amolengadas de fadiga, cravando‑lhes no íntimo a angústia de todas as horas ‑ maquia paga àquela planície sempre triste, desdobrada até ao horizonte.

E as panículas, a balouçarem em tremuras de passeio breve, tomam formas humanas, sacudidas pelo arrepio da malária.

‑ Que aquelas malditas, quando pegam, são piores que o mau tempo à entrada da Lua. É ficar na esteira quartéis e semanadas, sem forças de arrebitar a cabeça, quanto mais de puxar pela foice. E dar‑lhes de mão e esperar que se fartem de atazanar um home. Quando lhe prantam jeito de ir à cova... lá abalam.

Vai de um para outro, até correr todo o rancho, mais aquela dúvida.

Na malta o silêncio torna‑se mais fundo ‑ o tombar das espigas já não farfalha; as gavelas já não crepitam. Esqueceram ruídos.

Nos rostos terrosos, como pedaços moldados no lamaçal dos canteiros, há bagas de suor que o sol faz lucilar, como a orvalheira que ponteia o arroz. Mas o suor parece gelar nas faces cavadas pela fome guardada.

As roupas estão empapadas, a feder sujidade e cansaço.

Morre no ar o odor das espigas loiras cortadas e das flores crescidas à babugem. Fica o cheiro acre dos corpos molhados pela rudeza da labuta. Como por toda a lezíria se agigantam os alugados que se curvam a brandir as foices. Tudo se amesquinha ali, junto deles, que vivem necessidades de mendigos, já

As mãos limpam as frontes, depois de ampararem até às gavelas os pés ceifados. O suor vem agora em borbotões, cada vez mais impetuoso, como sangue a verter de chaga funda.

As bocas movem‑se a resmoer, querendo segregar a humidade que não vem mais. Estão febris e sedentas, provocadas na sua tortura pela água dos xabocos, onde os pés se enregelam.

Quando os olhos se erguem, no endireitar dos bustos, a seara a ondear parece‑lhes uma cheia entrada na Lezíria, a fugir à sua frente, como anojo acossado.

E o frufru das espigas soa agora numa balada de fonte a jorrar água fresca.

As bocas não param de resmoer ‑ a humidade, porém, não chega mais.

Só das frontes esquentadas pela brasa do sol o suor vai caindo sem cessar.

Nas camisas dos homens desenham‑se as omoplatas, agitadas como êmbolos cansados pelo mover das foices e pelo amontoar das espigas.

De soslaio, os olhos vão clamando, em silêncio, aos capatazes.

Mas os capatazes espreitaram as horas nos relógios e entenderam que ainda não chegou a hora de lhes dar de beber.

‑ Eh, gente!... Eh!, mãos de lama!... Essas foices que não morram!...

‑ O patrão vai dizer das boas, se botar cá arriba!...

Os ceifeiros, tangidos pelo aguilhão daquela ameaça, buscam novos esforços para aligeirar a faina. Fincam os dentes, para abafar a fadiga que lhes abala os peitos abertos, mas a tosse estala‑lhes como um eco da moinha que começou suave na ponta dos pulmões e foi alargando, pouco a pouco, até lhes tomar todo o corpo.

Têm ganas de se deixar cair, enrodilhados na resteva húmida dos canteiros, buscando com a boca sedenta o refofo da água que ressuma à pressão dos seus pés.

É que lhes anda nas carnes, minadas pela tísica, uma indolência que os aquebranta.

A ceifa, porém, vai sempre adiante ‑ sempre adiante que lá em baixo, no aposento, o patrão está a fazer contas à colheita, que correu de boa maré.

Por isso o cansaço dos ceifeiros tem de ser desfeito pelos brados dos capatazes, arrimados aos varapaus, como soldados em guarda empunhando espingardas.

‑ Eh, tu!... Anda‑me lá mais ligeiro, que da tua banda fica uma ponta.

O outro volve‑lhe o olhar humilde de animal pacífico.

‑ Já te vi, homem!... Já te vi!... Se ainda fosses uma cachopa tenra...

O ceifeiro pende mais a cabeça, finca na foiça os dedos com desvigor de moribundo e vai cortando caules que lhe roçam a fronte e lha limpam de suor.

Aquele roçagar de humidade empresta‑lhe ímpetos ‑ parece mão fresca de mulher a dar‑lhe afagos que não conhece.

Cerra os olhos e pensa. Pensa vingança que não esqueça. A mão descarnada vai tacteando o arroz; o decepar das canas assemelha‑se ao fender de um cutelo a cortar carne.

E vê a cabeça do capataz, ali à mão, a sorrir o seu descanso, a ralhar as suas injúrias.

Nunca os dedos entorpecidos de fadiga se fincaram mais num pé de arroz. Nem os tendões se crisparam tanto no seu braço escorreito de vigor.

Segurava ali entre as mãos, as suas, a gorja carnuda daquele vendido ‑ que eles, ceifeiros, eram só alugados a tanto por cada dia.

Alugados por uma colheita e depois... ala, moço! Cada qual trata de si.

Mas agora nada havia que valesse àquele vendido. Ia dizer‑lhe cara a cara, olhos com olhos, todo o seu ódio. O ódio de sete gerações roubadas.

E quando na cara do outro alvorecesse o primeiro sinal de medo, quando pela garganta bem apertada se escapasse o primeiro vagido de súplica, saberia também gritar‑lhe o seu desprezo.

«Ah, cão!... Se ainda fosses uma cachopa tenra!...»

Sentia na concha da sua mão canhota o bater compassado daquela vida, como o passear de um pêndulo a beliscar o silêncio.

Aos pedacinhos, ia fechando a tenaz dos seus dedos aduncos. A cada novo esgar teria um requinte de carrasco.

No rosto lívido do capataz havia agora laivos sanguíneos que depois eram roxos.

Roxos e amarelos... Sanguíneos e azuis...

Em todo esse carão sinistro os laivos se tinham rompido e o inundavam.

Parecia até que os cabelos se tornavam roxos.

Roxos e azuis... Sanguíneos e amarelos...

Da boca aberta nem um vagido. Dos olhos nem uma centelha. Eram grandes que nem faróis, mas não tinham luz lá dentro.

«Se ainda fosses uma cachopa tenra...»

E a mão arrepanhava‑se mais a querer esmagar‑lhe o gorgomil, que já não batia o compasso da vida mal empregada num bicho de peçonha.

‑ Vendido! ‑ Os ceifeiros eram alugados. Alugados por uma colheita e depois... ala, moço!

Os olhos do outro ganhavam, porém, uma expressão de riso,

O ceifeiro meteu‑lhe o bico da foice ao vidrado de um olho, à conta castanha parada. Deu um pequeno jeito à mão, só um jeito de nada, e o olho ficou pendido na face roxa do outro. Do pequeno buraco aberto vertia sangue como de uma bica.

Mas a água daquela fonte era pastosa e fazia securas ‑ sede de água e de vingança. A mão descarnada do ceifeiro vai tacteando o arroz e o decepar das canas assemelha‑se ao fender de um cutelo a cortar carne.

A cabeça do capataz, vazia de olhar, rolou na resteva. Os milhanos andam a dançar‑lhe de volta, estendendo os bicos para o devorarem.

Sente as mãos tintas de sangue e o rosto também.

‑ Eh, tu!... Anda‑me lá mais ligeiro, que da tua banda vai uma ponta ‑ grita‑lhe o capataz.

Volve o olhar e já não pede tréguas.

«Aquele capataz é outro. O Francisco Descalço já ele o tratou bem. Não o atazana mais. Parece irmão do outro, mas não é o mesmo. É outro... Outro que brama como o Francisco Descalço.»

O ceifeiro pende mais a cabeça e vai caminhando sempre, a cortar o espaço com a foice que talha clareiras na seara!

‑ Esses bocados rezentos ficam!

‑ Lume nesses olhos! O que é verdete não se corta! Atrás do rancho, a cachopada vai fazendo a respiga.

O Agostinho Serra traz a terra de renda à Senhora Companhia e um punhado de arroz faz‑lhe falta nas contas.

Nas goelas anda seca de Agosto, que os xabocos dos canteiros avivam. Os lábios sorvem as gotas de suor que escorrem sempre, como os canteiros fazem o remijo para as valas de esgoto.

O cuspo é baba de boi que deitam fora e fica a balouçar entre os lábios gretados e sem cor. Anda‑lhes nos pulsos uma moinha que pede descanso, mas o trabalho não pode parar.

Não pode parar, porque lá em baixo, no aposento, o patrão está a fazer contas à colheita, que correu em boa maré.

Parece que dos braços as carnes caíram e só ficaram os ossos, como tomados de reumático, e os tendões retesados, como correias de debulhadoras em movimento.

Os peitos arfam, as pernas derreiam‑se.

A malta trabalha em silêncio e só as foices e as espigas falam. As tosses, de quando em quando, dizem que ali vai gente ‑ isso a distingue das máquinas, que não têm pulmões.

Um capataz deitou olho ao relógio e deu ordem aos aguadeiros para encherem os cântaros. Os rapazes correm arrozal fora, lestos que nem poldros, até ao furo que se debruça no tanque, onde as éguas bebem.

Volta novo alento ao rancho.

No carril passa um carro a gemer ‑ o gemido do carro canta agora uma melopeia alegre. Uma mulher responde‑lhe, vermelhuça pelo esforço:

Vai‑te, sol, vai‑te, sol,

Lá pra trás do barracão...

O sol põe‑se mais vivo. Mina os rins dos ceifeiros, esquentando‑os.

... És alegria prà gente. E tristeza pró patrão.

O poente vem longe ‑ nos corpos dos ceifeiros já é poente. A água vem aí e outro Sol vai romper.

Calaram‑se as tosses e fica a voz da mulher que canta:

Ai larilolela... E outras vozes se juntam:

Ai larilolela

O rouxinol canta de noite...

As espigas nas gavelas estalam como alecrim em fogueira. Três canteiros mais temporãos estão corridos.

Ai larilolela

De manhã a cotovia

Larilolela

Todos cantam, só eu choro...

‑ Auga!... Auga!...

As mãos quase pararam de arrepanhar caules. As vozes não cantam ‑ a malta embala‑se num canto novo.

A água é barrenta e salobra ‑ sabe melhor agora que quantos caudais saltitam claros e saborosos pelas vertentes dos montes.

‑ Vai auga?!...

As mangas das camisas e das blusas ensopadas limpam as bocas definidas por humores que assemelham pus. Os cântaros passam de mão em mão, mirados pelas pupilas ardentes dos que ainda lhes não deitaram os lábios.

‑ Auga!... Auga!...

‑ Vem aqui, cachopo, que eu também sou filho de Nosso Senhor...

Envolvido pelo panejamento das nuvens, o Sol escondeu‑se.

O ceifeiro rebelde já não tem o rosto e as mãos tintos de sangue. Um suor mais basto rola‑lhe nas faces e perde‑se na barba ponteada de branco.

‑ Mais auga!... Auga!...

E aquele brado gargalha no ar, como o grito festivo de um gaio.

‑ Eh, gente!... Beber auga e pegar na foice. Isto não é sesta...

O tombar das espigas ganha outro ritmo. As mãos movem‑se mais ligeiras, as foices parecem mais afiadas. A humidade dos canteiros não dilacera tanto os pés entorpecidos ‑ ganhou um calor que não oferecia até há pouco.

‑ Vai auga?!...

... Vento fresco é maré boa,

Os dentes rilham com dentes, mas a língua enche a boca, como um freio que a esbraseasse.

... Vento fresco é maré boa, Mas nem sempre pode ser...

O sol voltou mais brando. Um suão empurra as nuvens para o norte, revestindo o céu de farrapos brancos e cinzentos.

Os capatazes deitam‑lhes os olhos a vê‑las correr e miram todo o horizonte. Ficam de expressões paradas, a ruminar.

Seu João já vai arriba...

Sempre a mordiscar remoques, vão‑se chegando uns aos outros, ora a olhar os ranchos, ora a desvendar o céu.

... Seu João já vai arriba E eu aqui a padecer.

‑ Eh, Tóino, que tal te cheira?...

O outro encolhe os ombros e franze o queixo, estendendo os lábios.

‑ Tu sabes da poda, anda, diz lá. Dá molho, ó quê?...

‑ Nem São Pedro o sabe. Isto anda tudo doudo! E a um silêncio dos companheiros:

‑ O meu avô dizia lá na sua que quando as nuvens dançam pró norte é vestir capotes. Mas andam enroladas...

‑ Era obra de gaita se desse de cair sem dó.

‑ A gente não perde, home.

‑ Pois sim, anda lá. Mas é que... Eh, cachopo dum corno! Vá lá de risotas...

E volta a fechar a roda dos guardiões, piscando o olho aos outros enquanto se ampara ao cajado.

‑ Mas eu é que tenho ali do meu sangue. Jorna de menos aleija...

‑ Faz diferença na arca.

‑ Não dá pra isso, home. Já lá vai o tempo! Vinha um homem para aqui e voltava com umas notas no bolso que lhe davam pró amanho do bocadito lá da parvalheira.

‑ Também é verdade essa.

‑ Mal se punha pé em terra, ia‑se dar a volta. O padeiro ofereceria pão para toda a semana e três notas no fim. Agora, quando vem uma, é festa de santo. O gajo da mercearia largava o seu quinhão largo. Agora começa a dizer qu'«isto vai mau», qu'«as contribuições são grandes», e o que levam no peso mal dá prós gastos.

‑ E então se era pela Páscoa...

‑ Aqui o Manel está tenrinho nesta coisa.

‑ Lá vinha mais uma lembrançazita...

E voltou a olhar o céu, querendo adivinhar o tempo. As nuvens vão correndo para o norte e desfazem‑se aqui, para se recomporem mais além, numa massa de cinza.

‑ Se dá molho, temo‑la feita. Lá se vai a jorna da patroa e da cachopa.

‑ Olá'..... Mal não estás tu, homem!

‑ Pois sim, anda lá...

O rancho esmaeceu na faina. O farfalhar das panículas a afagarem‑se torna‑se mais brando. Os ceifeiros passam dichotes e conversam baixo, não vão os capatazes ralhar.

Uma cachopa canta. Outra junta‑se‑lhe e outra ainda. Entre lábios, todo o rancho acompanha as cachopas que cantam. Adormecem angústias e a ceifa ameniza.

Manuel foi o primeiro

que tomei por meu amor!...

Junto ao carril, Já o fumo se eleva do lume que duas cachopas avivam. As caldeiras estão alinhadas para cozinhar o almoço.

Uma vai dispondo as pontas de arame do cambarichOl e a outra espreita as caldeiras. Na água vogam magras bolhas de óleo e feijões furados.

As duas cachopas vão prolongando o despertar do lume e o pendurar das marmitas.

‑ Ah, Rosa!...

A outra está absorta, de cabeça baixa, a olhar o brasido. Os seios põem duas pontas na blusa azul, enfeitada de renda esgarçada.

‑ Ah, Rosa!... Não ouves, mulher?...

‑ Quéé!

‑ Isto sempre é melhor do que trazer a foice na mão.

A outra vai lançando achas à fogueira e passa o antebraço pelos olhos picados com o ardor do fumo. Dá um passo atrás e fica‑se a seguir as labaredas que lambem de negro as caldeiras.

‑ Não gostas disto?

‑ Eu cá não!

Chegam até elas as cantigas dos ranchos e o coachar irónico das rãs nos charcos.

Os sons confundem‑se ‑‑ parece às vezes que as rãs cantam e as mulheres coaxam.

‑ Estás triste, Rosa? A outra suspira.

‑ Estás com mal d'amor, mulher. Deixa lá qu'o Tóino não te troca. Parvo não é ele...

‑ Ora!...

Correm‑lhe duas lágrimas nas faces queimadas.

‑ Mas que raça de cachopa... Tu choras, Rosa?...

‑ Ah, mulher, que coisa!... É do fumo...

E apaga as lágrimas com as pontas dos dedos, enquanto se agacha a juntar o brasido com um cavaco.

‑ Estás‑talembrar da tua mãe?!... Sempre custa!... E então quem sai de casa a primeira vez... Mas depois... a gente acostuma‑se e até gosta.

Ela pensa. Se não pensasse, não estaria triste.

Aquilo lá por casa ia mal. Do pai ficaram uns pedacitos de chã que pouco a pouco se foram. A doença da mãe acabara por levar o resto. Pediram dinheiro pelas fazendas ‑ pouco, para não comprometer‑, e aquilo passou a mãos de outros.

Jorna ganha aqui e ali, sempre procurada nos primeiros tempos pelos mais ricaços. Com a féria lá vinha mais uma pinga de azeite, um bocado de porco salgado, umas couves...

Era boa gente!

Condoíam‑se das duas e ofereciam‑lhes aquelas ajudas de bom coração.

Pensou assim muito tempo.

A companheira dava volta às caldeiras; metia‑lhes a colher e provava. Numa ou noutra, deitava um punhado de sal. E cantarolava entre dentes.

O melhor patrão era o João da Loja. Andara por fora muito tempo e diziam dele coisas de pouco abono. Mas aquele zunzum ia passando cada vez mais, até ficar na boca de meia dúzia. Comprava todo o bocado de terra que aparecesse. Quem tivesse fazenda e lhe fosse à porta pedir ajuda não voltava sem dinheiro. Tempos passados, a chã era dele.

Lá longe reboou o grito do pardaleiro.

‑ Êi éi ióóó!... El éi éi quei!...

Ouviu‑se um tiro, um rasgo de fumo vogou por instantes no espaço, e um bando de asas negras voou para os lados do rio.

Até ao infinito, para a banda de baixo, desdobrava‑se a Lezíria sempre em plaino, cortada por poisadas e palheiros dispersos.

Uma abelha zuniu à sua volta. Um milhano abriu as asas e plainou lá no alto.

Arrozal fora, os cachos iam‑se dobrando ao suão.

Um dia deu‑lhe fala. «Que s'ela quisesse...» Prometeu‑lhe tudo o que tinha ‑ a loja, as fazendas... tudo. Não voltou a aceitar‑lhe trabalho. Mandou‑lhe recados, deu‑lhe falas mansas. «Também tu, mulher... Não queres, pronto! Eu sou teu amigo na mesma.»

Parecia vê‑lo ali ao pé dela, a passar os dedos no bigode loiro, a afagar o queixo saliente de bruxa.

Tanto lhe andou à volta, tão escasso ia o pão lá por casa, que de novo o recebeu como patrão. Os primeiros dias andou bem. Quase lhe não dava fala. «Aquilo, passou‑lhe», pensava.

‑ Ah, Rosa!, tu sabes porque é qu'a gente não vai comer lá abaixo ao quartel?

‑ Eu não, mulher!...

‑ O patrão não quer que se perca tempo com as caminhadas. Sempre há cada um... E vai prantar aqui o nosso quartel. Quer o pessoal ao pé do trabalho... Trongo!

A outra voltou a cantarolar ‑ era como um eco do rancho que seguia arrozal adiante, a tragar espigas.

Quis beijá‑la à força. Deu‑lhe para trás com toda a gana e fugiu. Soube‑se pela aldeia. Aquilo despertou os outros. Teve de os correr a todos. O trabalho escasseou. O Ti Francisco Descalço trouxe um rancho à ceifa e ela pediu‑lhe lugar. «Pois sim, cachopa, pois sim. Não houvera lugar para mais ninguém...» Já pelo caminho viera à sua banda. Já na poisada quisera a esteira ao pé da dela. Agora mandava‑a tratar do lume...

Por isso ela pensava. Se não pensasse, não andaria triste.

«Tinha um palminho de cara que nem jardim em Maio», diziam as velhas. Só ganhara penas com a mercê de Deus.

O lume estava de espertina e ouvia‑se a água a cachoar nas caldeiras.

Dos olhos vinham‑lhe lágrimas ‑ não sabia se de mágoa, se do fumo.

As companheiras estavam na seara, alquebradas pelo esforço, rendidas pelas pontadas e sôfregas de água.

Invejavam‑na, talvez.

Ela preferia estar junto das outras, a sentir as mesmas dores e a mesma sede.

O contacto dos caules e da foice, ferindo as mãos, seria para ela uma libertação.

As suas dúvidas faziam‑se mais dolorosas do que a canícula e o trabalho.

‑ Ah, Glória!

‑ Já botas fala, mulher?

‑ Eu vou para a ceifa. Já cá não presto...

‑ Ora tu!... Não andas boa de cabeça.

Vai pela maracha fora, em passitos leves, correndo às vezes.

Tremelicam‑lhe os seios rijos e as ancas cirandam.

O Francisco Descalço fica‑se a vê‑la. Ela abranda o passo e leva os braços, em cruz, ao peito. Pega na foice e vai até ao rancho. O contacto da resteva húmida faz‑lhe bem.

‑ Eh, cachopa!... Eh, tu!

Volta‑se para o capataz; um calor vai‑lhe à face.

‑ Senhor!...

Julga‑se nua no meio da resteva, devorada pelos olhos do capataz ‑ beliscada pelos seus desejos.

E deixa descair a mão com a foice até às coxas, como a tapar o sexo.

‑ Senhor!...

‑ Não te mandei ao almoço?!...

‑ Já lá não presto, seu Francisco.

- 'stá bem! Vai‑te lá...

O ceifeiro rebelde olha para trás e maneja a foice aos sacões. O Francisco Descalço está ali outra vez.

«Se pudesse ceifar todos os Franciscos Descalços que andam neste mundo... Ah, rapazes!... Aquilo não havia dia nem noite. Nem fome, nem sede. Enquanto a seara não fosse toda abaixo, as suas mãos não baixariam de cansaço.?

A rapariga meteu‑se entre as outras, a cortar e a engavelar. Os mosquitos picam‑na ‑ menos, porém, que os olhos do capataz.

Sente‑se defendida entre as companheiras e canta.

O sol fica mais vivo. Parece ferro em brasa que pousa nos dorsos dos ceifeiros e faz chagas.

‑ Auga!

‑ Vai auga!...

Um ou outro bebe. O respirar apressado confunde‑se com o ramalhar das espigas.

‑ Já vieste, Rosa?

‑ Então!... Aquilo não me serve.

‑ fis douda...

O almoço não tarda muito. Já lá abaixo se ouve o badalar dos chocalhos dos bois que voltam à mota.

Os ceifeiros entregam‑se ao trabalho com afã, mais para devorar o tempo do que as espigas.

As bocas estão pastosas e nem a água as refresca.

Os capatazes olham os relógios e chegam‑se uns aos outros, nos capelos das travessas, a chuparem nas pontas dos cigarros.

‑ Já vai quase fora este quartel, ó Francisco!...

De ceifeiro em ceifeiro, a notícia corre por todo o rancho.

As mãos também a ouviram, pois arrepanham com mais alma os pés do arroz. Nas foices brilham reflexos novos. Têm azougue que serpeia dentro da sua lâmina, mais afiada do que antes; talvez o tempo passe mais depressa.

O rancho esqueceu as cantigas e só sabe que a alguns passos dali o almoço magro ferve nas marmitas.

O ceifeiro rebelde pensa que depois do almoço a faina recomeça.

E recomeça mais dura. E vai até o Sol morrer nos montes da outra margem do Tejo.

No outro dia, ao alvor, pegam de novo na foice. Dia a dia, todos os dias, a foice pesará mais. Podia servir para brinquedo de criança ou diadema de noiva ‑ parece prata ao sol quando a compram pela primeira vez.

A cada nova hora, porém, a foice tem metamorfoses.

Ora fica leve como pluma, ora carrega como barra de chumbo.

Para o ceifeiro rebelde não passa de grilheta que o prende à terra, em cumprimento de pena por males que não fez.

A caverna do peito é nave vazia onde se desdobram angústias.

As angústias do ceifeiro rebelde tornam‑se maiores do' que as dos camaradas ‑ ele sente os pesares de toda a malta que ali moireja.

No seu peito todas as dores encostam a cabeça e ali deixam um vínculo de amargura. E aqueles vínculos são estradas que findam na sua cabeça, onde o desalento, porém, não caminha.

O ceifeiro rebelde tem bússola ‑ bússola que marca um' norte. Por isso ele olha a terra com olhos diferentes, onde o oiro das searas se reflecte.

‑ Já vai quase fora este quartel, ó Francisco!...

A malta lança‑se ao trabalho com ardor ‑ mais para devorar o tempo do que as espigas.

E algumas cachopas vão atrás a respigar, de bracitos débeis que nem folhas de tabuga.

Os capatazes olham‑se sem palavras. Têm os relógios na mão e o ponteiro maior já cruzou o risco das horas.

‑ Mais três! ‑ pergunta um.

‑ Vá lá cinco!... ‑ emenda o outro. ‑ É muito, ó seu Custódio!

‑ Qual muito, homem!... Com a alma que têm para o almoço, até iam mais dez.'

‑ Por isso mesmo, seu Custódio.

‑ O Manel está tenrinho nisto! Vê‑se logo que é a primeira vez que manda pessoal ‑ disse com desdém o Francisco Descalço.

‑ Lá isso...

‑ A eles não faz diferença e ao patrão dá‑lhe jeito. S'a gente não vai a puxar para quem paga, não nos prantam aqui. Acaba‑se a raça!

O Manuel Boa‑Fé ficou, em silêncio, a recordar os seus dias de alugado.

«Aquilo não se afigurava justo, mas era do ofício. Mais ainda lhe custara em garoto a acostumar o corpo tenro às fainas e tudo tinha ido. Cá neste mundo uns são lobos e outros são ovelhas. E enquanto houver dois homens não há lei diferente.»

O capataz da gente dali, dos rabezanos, como os gaibéus lhes chamam, pousara o cotovelo no marmeleiro e cofiava o queixo com a mão.

‑ Em contas, enquanto andou na escola, não havia outro que me pusesse o pé à frente. Aquilo era conta cá, conta lá.

‑ São... são... setenta pessoas.

A ceifa vai sempre adiante ‑ sempre adiante, porque lá em baixo, no aposento, o Agostinho Serra está a fazer contas ao que colhe e ao que paga ao pessoal e à Companhia.

‑ Setenta pessoas a cinco minutos,... Setenta pessoas a cinco minutos... Sete vezes cinco... Sete vezes cinco... Trinta e...

‑ Trinta e três...

Os outros fizeram um gesto de aborrecimento para o que

interrompeu.

‑ Trinta e cinco!

À frente dos olhos as contas projectavam‑se no espaço. Fez um gesto com o dedo, como a puxar abaixo o zero que faltava.

‑Trezentos e cinquenta minutos.

‑ Ena, pai!... Olha que ainda faz uma conta. Quantas horas dá em cada quartel?

O Manuel Boa‑Fé lembra as horas aos companheiros. Os outros riem‑se e olham‑no como aprendiz de ofício.

‑ Eh, gente!... Desferra!...

‑ Desferrem lá!...

O grito vai Lezíria fora e soa aos ouvidos dos ceifeiros, em estridências de festa.

Os corpos repetem‑no em silêncio.

‑ Desferra!...

O badalar de um chocalho di‑lo também!

‑ Desferra!

O ceifeiro rebelde olha o relógio e cicia uma praga danosa.

TRÉGUA

Foram saltando aos camalhões, de braços a bambolear pela fadiga, pernas em cadência frouxa e troncos engibados pendidos à terra.

As cachopas beliscam‑se e riem‑mas o seu riso soa a falso.

Levam nos quadris casacos velhos assolapados de remendos que lhes defenderam os rins da brasa do sol. Os rapazes passam agora pelas rãs que chapinham nos charcos e não atiram torrões para as espantar.

As rãs coaxam a sua liberdade.

As flores crescidas nas travessas dobram‑se e desfolham‑se à passagem do rancho e só a erva unha‑gata o defronta, picando as pernas às raparigas. Os ceifeiros que chegam ao carril tiram as caldeiras dos ganchos do cambaricho e sentam‑se no chão ou na linha erguida à borda do arrozal.

Já as mulheres que deixaram os filhitos ao abandono por ' ali os apertam entre os braços e os animam, beijando‑lhes as faces sujas de terra, amassada com lágrimas. E eles buscam‑lhes, com as bocas rebentadas de feridas, onde as moscas pousam e o ranho criou crosta, os peitos escorridos, beliscando‑lhes nas blusas a sua fome.

‑ Ah, raça de cachopo! Dá‑lhe de mama, mulher.

‑ Vai blusa e tudo. se não lhe acodes. Isso é que é um comilão!

A mãe afaga‑lhe os cabelitos ralos, tendo nos dedos duros carícias brandas que o fazem pairar e sacudir o corpo em sacões de alegria.

‑ Ah, rico filho, tu tens fominha, não tens?...

‑ Come tu, cachopa, que bem no precisas. Se não tens tento na cabeça.....

E a mãe tosse, pondo a mão na boca; vêm‑lhe às faces afiladas duas rosetas brandas, que se desfazem depois na cera do rosto. Ergue o filho nos braços, como a vê‑lo bem, brincando‑lhe nos olhos duas gotas que lhes dão mais brilho.

‑ Ah, meu Zèzinho...

E puxa‑o de novo a si, beijando‑lhe o ventre inchado.

Todo o rancho está no carril para o almoço.

Formam grupos dispersos, caldeiras ao lado das foices, e vão mergulhando as colheres no caldo negro dos feijões, onde ralas olhas de azeite põem pontos doirados.

Os ceifeiros não falam. Ouve‑se o zuído das abelhas e o ramalhar das espigas com a aragem. As fogueiras estão morrinhentas e empestam o ar do cheiro acre da resina queimada.

Há alugados que nem caldo fizeram para o almoço. Pão e duas petingas chegam para enganar o estômago. E o pão enrola‑se sem saliva, como um naco de sola que os obrigassem a comer.

Vão mastigando, de olhares vagos, embrenhados nas teias dos pensamentos, com os canivetes a cortar pedaços de pão que engolem depois.

Sentado num monte de lenha, um ceifeiro ficou isolado. O panamá ruço cai‑lhe até às orelhas e confunde‑se com a barba que lhe assolapa o rosto, onde só os olhos têm luz ‑ luz mortiça. Mete o canivete na caldeira a espetar as batatas cozidas e leva‑as à boca sem lhes tirar a pele.

‑ Eh, Pananão!

Ele levanta a cabeça e sorri, num esgar que mostra as gengivas desdentadas.

‑ Nem falas, homem. Quando estás de volta da palhada, nem muges.

Ele sorri de novo e meneia a cabeça, coçando no panamá.

‑ As cachopas estão aqui, homem.

As raparigas riem, cochichando entre si. Por todo o rancho passa um sorriso.

O Pananão quer mulher e não a acha.

Por isso se foi pôr longe dos outros, sentado no monte de lenha para ver melhor as cachopas do rancho.

Ele é homem como os outros e os braços não se recusam ao trabalho. Nas cavas ou nas mondas, nas ceifas ou nas vindimas, todos os amos o querem; é alugado pouco respingão e quem vai à sua ilharga tem de lhe dar com alma.

Mas nunca mulher alguma o quis por companheiro. Nunca mãos de fêmea lhe passaram pelo rosto ‑ nem as da mãe, que se finou, quando o teve no pinhal do Zé Manso.

‑ Anda pr'àqui, ó Pananão!

‑ Chega‑te ao borralho, homem!...

O outro pisca‑lhe o olho, numa careta, inclinando a cabeça para o lado das mulheres.

E ele sorri, aparvalhado; imagina a rapariga que há‑de sair do barracão, à noite, não sabe quando.

‑ Volta‑te aqui à Angélica, que ela anda d'apetites.

‑ Ah, sê Chico...

‑ Então, mulher! Olha que o moço está em primeira mão e há‑de andar com uma fome...

Cruzes, Senhor!... Era capaz de me comer a cachopa.

E todos riem. O Pananão afasta os olhos do rancho e fica‑se a mirar os longes, onde nuvens pardas se acastelam, a cobrir os montes.

‑ Juntava‑se a fome e a vontade de comer, mulher! Era deixá‑los à solta e prantar‑lhes caixão à banda. Nem tempo havia para a bucha.

‑ Olha como vossemecê sabe dessas!

‑ Não havera de saber. Se ele já matou duas... ‑juntou outra.

‑ Mas não foi disso. Foi de fome, cachopa! Ajeita‑te por ali que vais bem.

‑ Graças a Deus, não preciso de encomendas. Quando quiser homem, bem no sei ter.

‑ Lá nisso não és tu esquerda, não... Mas olha que comaquilo, folgado e são, não adregas tu outro.

‑ Tome‑o para si se lhe der ganas. Cá por mim, dou‑lhe de mão.

‑ Outro gosto me desse o Santíssimo do altar.

No rosto do Pananão há mais sombras. Pôs de lado a caldeira vazia e já não vê nem ouve os outros. Fica só com os seus pensamentos ‑ uma noite também há‑de ter mulher que saia com ele.

O ceifeiro rebelde pega na foice e senta‑se no sopé do monte da lenha, recostando a cabeça nos cavacos. Só ele não brinca com o ceifeiro desdenhado.

Olham‑se e compreendem‑se.

O ceifeiro rebelde cerra os olhos e parece que sonha mas pensa.

Um a um, os alugados vão‑se erguendo, para lavar caldeiras e dispor o jantar, com outros Ímpetos ganhos pelo descanso. Conversam e riem.

Só as mães ficam sentadas a embalar os filhos, em cujos rostos andam sorrisos de sonhos lindos.

Elas olham‑nos, embevecidas, debruçando‑se nos seus corpitos mirrados, e esquecidas da ceifa e dos pesares.

ó papão vai-te embora...

Sacodem as moscas que querem pousar nos seus meninos, aconchegando‑lhes mais os bicos negros dos seios sem viço. Aquelas mãos que as vão afagando não lhes dão ao corpo frémitos de desejos. São alentos que nascem para matar fadigas.

... De cima desse telhado...

A mãe doente tosse. E aperta os lábios com a ponta do lenço, não vá o filho acordar.

Que noite lhe vai dentro!...

As moças galhofam, derriçando com os rapazes, em prelúdio de momentos febris, no fundo de algum palheiro ou por detrás de valado. E ela lembra‑se da noite em que se dera àquele homem que nunca mais voltou.

Era um moço galhofeiro e desempenado que nem varapau. Todas as cachopas do rancho da monda o desejavam com febre de virgens.

No bailarico nunca parava ‑ ora com uma nos braços, ora com outra. Ali não havia homem da sua igualha. Ela não vira ainda outro assim ‑ e não o veria jamais.

As calças justas às pernas, levemente arqueadas pelo jeito de cavalgar, faziam‑no mais esguio e davam‑lhe um ar de senhor. A faixa vermelha parecia quebrar‑lhe a cintura, donde o busto crescia amplo, a definir‑se‑lhe na camisa, sempre branca, que mal parecia andar por ali no trato das éguas. E a carapinha de sangue do seu barrete verde ia‑lhe tão bem ao rosto tostado pelas soalheiras que todas as cachopas do rancho da monda o desejavam com febre de virgens.

Numa noite de folgança viu‑o dançar o fandango com outro rabezano.

E nunca mais o esqueceu.

Ele tirou a jaqueta, cingiu mais à fronte a carapinha do barrete, e pondo as mãos nas ancas foi marcando, com passos largos ao lado, o ritmo daquela música estranha que ainda agora ouvia, saltitante nos seus ouvidos. O maioral dos bois dedilhava o harmónio, a sorrir, e todo o corpo se balouçava acompanhando a melodia, em recordação dos seus tempos de moço ‑nenhum outro lhe batia o pé, contava a gente do seu lote.

Todos os criados da casa se tinham chegado à roda que ali se fandangava, pois os homens da Borda‑d'Água, quando ouviam aquela música, logo se desafiavam para a bater.

E agora estavam frente a frente os mais safos dançarinos daquela emposta. Por isso os criados da casa tinham vindo das motas, quando o harmónio começou a tocar.

Os olhos andavam de um para outro, a seguir‑lhes o mover dos pés e a expressão dos rostos arfantes. Mas ela só o via, esguio na calça afiambrada, cingida pela cinta vermelha, e bonitote no rosto alegre que o barrete frígio afestoava.

Estava ali, pimpão como a cavalo na sua «faca», tronco desempenado, cabeça ao alto, barrete a saltitar. E os seus pés, ora marcando compasso com o tacão, a acompanhar a melodia desenvolta, ora desenhando no espaço fantasias, traziam suspensos os olhos que os seguiam.

Agora tinha‑se acocorado e os pés moviam‑se, batendo bico e tacão, de busto sempre firme, e mãos a arrepanhar os quadris.

‑ Aí, rapaz duma cana!... ‑exclamara um valador, incapaz de se empinar no fandango pelos largos anos de labores a engrossar valados e a limpar abertas.

O rival imaginava o seu repertório, para opor àquela avalancha de bilros que os pés dele teciam. De quando em quando, saltava presto que nem gamo e tocava os sapatos no ar, como se fosse erguer‑se para um voo largo.

E voltava a marcar o compasso, tendo a cada momento um novo bordado para desfiar.

Arfava‑lhe o peito e o rosto estava lívido. Mas tinha sempre na boca aquele sorriso garoto que trazia viradas as cabeças das cachopas do rancho.

Embalando o corpo, o maioral dos bois não parava de dedilhar o harmónio. Os criados tinham nos olhos uma expressão febril e acotovelavam‑se, esfregando as mãos. Ela só o via, esguio na calça afiambrada, cingida pela cinta vermelha, bonitote no rosto alegre que o barrete frígio afestoava.

‑ Parece que lhe falam os pés, alma do Diabo!

Ela pensou que lhe diziam palavras novas que os namoriscadores nunca lhe tinham segredado. E pôs‑se a ouvir o matraquear das solas no terreiro da dança. Era uma canção mais bonita do que a melodia que os repregos do harmónio arfavam.

As pernas agora abriam‑se e fechavam‑se, pareciam às vezes enrodilhadas uma na outra, como braços de videiras enlaçados. Os olhos dele estavam nos seus e parecia que os sorviam, misturando‑se. Sentia‑os confundirem‑se e ficarem gémeos. E os olhos dele já não eram castanhos, cor de fogo quase. Tinham laivos azuis emprestados pelos seus olhos claros. Depois os olhos eram só azuis, azuis como os seus. E aos seus sentia‑os castanhos, cor de fogo, quase, ardendo numa fogueira que lhe afogueava o rosto e esbraseava o peito.

À sua volta tudo se consumira. A música era um eco distante que lhe brincava nos ouvidos e não ia mais além.

E a malta que rodeava o maioral dos bois e os fandanguistas tinha toda um rosto moreno, irmão do eguariço, e uns olhos azuis com laivos castanhos, cor de fogo quase.

Pendeu a cabeça no peito, revendo‑se no filho, débil no seu corpo franzino.

Via‑o agora crescer‑lhe nos braços, usar cinta vermelha e barrete verde, ter no rosto um sorriso gaiato, e estar ali ao afago das suas mãos, dizendo‑lhe as mesmas palavras daquele eguariço que a possuíra.

As mulheres andavam a dispor as caldeiras para o jantar, junto dos cambarichos, levando nos pratos de esmalte o feijão furado, o arroz de refugo e a massa negra.

Havia risos e galhofas ‑ mas ela não os ouvia.

Ela não os ouvia, porque tinha ali, ao afago das mãos, o rapaz do barrete verde...

Rapaz de barrete verde E carapinha encarnada...

Entendia agora aquela cantiga que não sabia se vinha de alguma voz, se das suas recordações.

Era uma canção do passado ‑ do passado que tinha entre os braços, a dormitar.

Não deites pra cá o olho, que daqui... não levas nada.

Os olhos dele confundiam‑se com os seus e eram gémeos na cor e na expressão.

Já o maioral das éguas deixara de matraquear o terreiro e de conceber desenhos ‑ desenhos que ela gostaria de aprender e bordar no seu saco cor‑de‑rosa, com borlas verdes.

Já o rival procurava excedê‑lo em exuberância de fantasias. O busto estava firme, como feito a pedra e cal, e só as pernas se moviam em elasticidades que deslumbravam.

E ela viu o eguariço afundar as mãos nos bolsos e abrir depois a sua navalha, que atou à barriga da perna ‑ e a ponta afilada, reluzente no seu metal, parecia querer acutilar‑lhe a carne da outra.

A um gesto, outro rabezano deu‑lhe mais uma navalha. E as duas lâminas ficaram frente a frente, cruzando as pontas como para um combate.

Ele guardava o seu sorriso de sempre ‑ mas as cachopas do rancho desejaram‑no mais do que nunca.

Nos olhos dos homens da Borda‑d'Água brincava agora luz mais brilhante, pela feição que a luta ia tomar. Do harmónio, a melodia soltava‑se mais alegre e azougada.

Quando o outro cessou, juntando os dois pés, a estancar a torrente de fantasia, ela estremeceu, como estremeceram as lâminas das navalhas, mal o eguariço saltou. A malta ficou ansiosa, como suspensa de vida. Só a melodia era mais alegre e azougada. Só as pernas dele falavam a toda a gente que se postara de volta.

As pontas das navalhas cruzavam‑se e feriam‑se em frenesi alucinante, a marcar compasso, de parelha com os saltos de prateleira que batiam no chão. E os pés tinham mais fragilidade ‑ dissipavam‑se como fumo batido por suão, tinham a leveza e a graça de um arroio a saltitar.

Parecia que no espaço ficava um emaranhado de filigrana a doirar ao sol.

Ela julgava ver corações a desprenderem‑se do bico dos seus sapatos ‑ corações que se uniam e ficavam num só, onde luziam duas pedras verdes com laivos castanhos.

E as lâminas das navalhas queriam espicaçar o coração e as duas pedras verdes com laivos castanhos. Mas elas fugiam e iam esconder‑se nos olhos do eguariço, onde luziam mais.

O harmónio falava agora na história das duas pedras que brilhavam no coração de filigrana e tinham ido buscar refúgio nos olhos do...

Rapaz de barrete verde E carapinha encarnada...

Ela ficou a ouvir aquela história e esqueceu‑se dos que estavam à sua volta.

Tinha ficado só ‑ só com os seus sonhos.

O bater dos saltos era o tropel de uma cavalgada que passava envolvida na poeira do caminho e no poalho do sol. O tinir das navalhas era o cruzar de lanças que se feriam em relâmpagos que deitavam fogo ao coração de filigrana.

Quando veio de novo ao contacto dos outros, o valador alquebrado cantava num sussurro:

Os pés do eguariço estavam agora tomados de loucura para logo depois caírem quase em êxtase, como a fazer preces.

Eram duas vontades distintas com cérebro próprio. Os movimentos saíam harmónicos, mas tinham um cunho diferente. As atitudes eram irmãs, mas expressavam anseios diferentes.

... Tu és o Zé d'Abrigada E eu sou o Manel á'Abreu.

E os dedos do maioral dos bois dançavam nas teclas como sofrendo da mesma volúpia dos pés do eguariço.

Este tinha a testa encamarinhada de suor e o peito às upas, mas no rosto guardava sempre o mesmo sorriso.

O sorriso que a boquita desbotada do filho desfolhava.

Havia corpos deitados pelo chão, subjugados pelo cansaço e pelo sono. Estavam de borco alguns deles; como a defenderem‑se das moscas que lhes zuniam à volta, cruzavam as mãos por baixo da testa.

Os capatazes estavam reunidos à sombra de um salgueiro e dali vinham gargalhadas. As gargalhadas do Francisco Descalço vincavam tristezas no rosto afogueado da Rosa, a seguir, só com os olhos, a estrada de um formigueiro.

O Sol andava de novo envolvido em nuvens que iam caminhando para o norte, ora em rolos, ora esfiampadas.

A seara ficava menos garrida sem o cáustico da sua brasa.

Os companheiros que não tinham ainda as caldeiras ao jeito dos cambarichos iam e vinham no seu preparo.

Gozavam a primeira hora de trégua.

Mas aquela trégua tornava‑se mais dolorosa do que o tormento da sede e o abatimento da labuta.

Lá em cima, no céu, o Sol fazia ventas. E os homens olhavam‑no a querer adivinhar‑lhe os propósitos.

‑ Eh, Manel!, que tal?...

‑ Isto dá borrifada, pelo menos. Não estou a gostar nada de as ver assim a enrolarem‑se. Nuvens pró norte, chuvas prà

porta.

E os rostos ficaram num charco de angústia.

‑ Logo pró primeiro dia é um raio dum ensejo... Isto é que é uma gaita!

‑ Ó que gaita!... Lá minga o alforge...

‑ Que s'isto vai assim, bem fica só no pano.

‑ Rói‑se um corno! Já se come alguma coisa... Calaram‑se motejos e risos. Os homens têm o destino nas

mãos do Sol! E o destino que o Sol lhes anuncia parece‑lhes sol‑posto forçado.

‑ Isto é que é uma gaita!...

‑ Ó que gaita!

Os ceifeiros que dormitam não vivem aquelas dúvidas ‑

sonham.

E os sonhos deles talvez lhes façam ver uma seara pujante de espigas, uma seara ceifada por todo o rancho e para todo

o rancho.

Nem mesmo os mosquitos e as vespas, que lhes zunem à volta e os espicaçam, os acordam. Estão vencidos pelo torpor da faina e talvez embalados no berço dos seus sonhos.

As mulheres vão consertando farrapos ou adormecendo os cachopos. E algumas são catadas por outras, tendo os cabelos soltos nos regaços das companheiras. Os dedos que se mexem ligeiros nas cabeças transmitem‑lhes indolência. E as outras parecem que contam os pesares com a ponta dos dedos.

‑ Ah, mulher, que cabeça tu tens!... Bem podes dizer à fateira que traga cevadilha da vila. Bem podes...

À boquita do filho vem de novo o sorriso do eguariço.

Andou‑lhe sentindo o arcaboiço de choupo toda a tarde. Bem via nos olhos das outras cachopas um despeito a crescer. Mas ela era outra e não entendia bem os olhares das companheiras.

Estava ali, aperreada nos braços dele, vaidosa da preferência, mal lhe tocando a camisa com a mão calejada. Não tinha dentro de si ‑ bem se lembrava ‑ qualquer desejo com rumo. O harmónio cantarolava bailaricos e valsas serenas e ela gostava de rodopiar ‑ embalar‑se nas músicas compassadas ou entregar‑se nas modas buliçosas e rodares ligeiros, como numa fuga.

Na dança todos os pesares se evadiam de si e a deixavam só.

Uma diferença notava agora ‑ ia nos braços do rapaz de cor morena que usava barrete verde e carapinha encarnada. E parecia‑lhe, às vezes, que não estava ali. Perdia a noção de si mesma e julgava‑se viver nos olhos dele, castanhos cor de fogo quase, mas que tinham depois laivos azuis.

Estava vazia de outros pensamentos e desejos que não fosse o de bailar com o rabezano mais escorreito da emposta. A mão que lhe apertava o quadril não lhe falava, à carne. Lembrava‑lhe rimances ouvidos ao borralho, nos mochos da lareira, como os amores da «filha do Conde Real» ou a «Branca Flor».

O harmónio contava‑lhe, a espaços, a história do coração com duas pedras que fugira para os olhos de um campino.

«‑‑A menina é muda?...»

Levantou os olhos e imaginou‑se afogueada, dentro das pupilas do maioral das éguas, tão grande calor sentiu no corpo.

«‑Não senhor. Eu é que julguei que vossemecê não falava.»

E calaram‑se de novo.

E rodopiaram com mais viveza na volúpia da moda.

Ele pensou que a cachopa tinha um corpo galhardo e uma cara de Nossa Senhora. Apertou‑a bem e arrepanhou‑lhe mais a saia de casteleta.

Ela lembrou‑se de que os olhos dele tinham roubado a cor dos seus e sentiu a mão a cingi‑la. A mão não lhe falava à carne, mas já não dizia dos amores da «filha do Conde Real ou da «Branca Flor».

«‑ Como é a sua graça?

‑ Não na tenho.

‑ Não diga isso!... Não foi baptizada :

‑ Fui, sim senhor.

‑ E não tem graça?

‑ Parece‑me que não senhor.» E riram ambos.

‑ Está‑me a troçar?

‑ Para que quer vossemecê o meu nome?

‑ Para o ouvir. Deve ser bonito...

‑ É para prantá‑lo nalguma cachopa que a sua mulher está para ter?

‑ A menina sabe como é que a gente cá na Borda‑d'Água chama ao que está a fazer?»

Só os olhos dela responderam.

‑ É estar a atravessar a charrua.

‑ Que raça de nome!...

‑ Mas é certo. Eu vou à soga e a menina à rábica. E, por mais que eu leve as juntas a direito, vossemecê entorta a mão e lá se vai o lavrar.»

E um sorriso passou‑lhe no rosto.

No terreiro tinham ficado só os dois. Os outros pares cirandavam‑lhes à volta, mas eles não os viam.

A música calara‑se para sempre. Arrastava‑os na dança a melodia das suas palavras e dos seus anseios.

O eguariço sentia a presa ali à mão. Aquilo bastava dar‑lhe um jeito, andar‑lhe à volta como milhano e espreitar estorninho, e a coisa fazia‑se.

«Que aquela vida, se não fossem as mondas e as ceifas com cachopas de veludo, assim a modo éguas mansas, era pior ainda que desterro nas Áfricas. Mas naquelas alturas nem tempo havia para deitar contas à jorna. Era fartar de fêmea, que pelo Inverno os trabalhos vagavam e se não fosse a menina Ganha...»

E então gaibéus e carmelas, que nunca tinham ensejo de criar cama... Iam e vinham como as cheias ou como as cegonhas.

Às vezes lá davam a sua carpidela, esmoncavam‑se em queixas, mas a coisa acabava para sempre com a ida para a terra, sem mais tormentas. Só lá muito ao raro um borda‑d'Água se tinha de defrontar a cacete ou à navalha com algum capataz mais cioso ou homem de família.

Pelas ceifas de trigo crescia o regabofe ‑ era à tripa forra. Os corpos andavam amolentados pela canseira da foice e do sol; as noites punham‑se compridas que nem semanas e bonitas que nem para sonhar.

Volta na vira, se o patrão não estava na emposta, ou se não era fona, toca de se armar brincadeira. Se não havia harmónio, ia mesmo com gaita de esfola‑beiços. E era moer até às tantas. Quase sempre um homem se governava. Então, sendo campino, era coisa certa. Mas se lhes dava para o arisco, lá havia noite de vela.

As poisadas requentadas que nem fornos não apeteciam. Então as raparigas vinham estender‑se nas mantas, ao relento. Ficam para ali como éguas na resteva. Mal se deitam abaixo, logo ressonam. E tanto se lhes procura o jeito...

Mas com aquele arroz‑doce que tinha entre os braços, a coisa ia com vento na vela grande. Já conhecia o modo de olhar e o tom da fala. Mesmo sem negaça, era pássaro na rede.

E apertava‑a mais a si, sentindo‑lhe os pomos rijos e empinados a cravarem‑se‑lhe no peito.

A mão calejada pela vara cingia‑lhe o quadril, toda desejo.

Ela ouviu no corpo um grito novo. Sentia‑se arfar, como se estivesse transida de pavor atravessando o Brejo, lá na terra. Mas não era medo que ela sentia. Era um líquido em fogo que lhe andava em vertigem nas veias dilatadas.

Num vaivém constante, ora o corpo se lhe avantajava, ora se mirrava e sumia, como onda a fazer‑se e a quebrar‑se.

E quando o corpo desaparecia, não Se ocultava agora aos olhos castanhos, cor de fogo quase, do eguariço. Ia‑se escoando aos poucos naquela mão adunca que lhe acordara a carne, só sentida até ali para os cansaços das labutas e para a tempestade das sezões.

Sentia que dentro de si nascera outra alma estranha à sua. Lembrava‑se de lhe dar conselhos, atinada, vindo‑lhe à boca palavras de salvação.

Mas as palavras despegavam‑se umas das outras e enrodilhavam‑se e confundiam‑se, por mais que as quisesse juntar. E iam escorrendo, lá para dentro, perdidas na noite que descera.

Só ficava a outra que não sabia falar, mas pelo peito segredava coisas de amor ao eguariço. Acabara por se amarfanhar, vencida, recordando lamentos que lhe contavam as velhas do rancho.

«‑Se tu soubesses o que sucedeu à Adelaide... àquela mais loira que o sol e mais fresca que um lírio...

«E à Maria Rosa... E à Glória...

«E a todas as Glórias, Marias Rosas e Adelaides... Se tu soubesses...»

Mas a outra não ouvia as lembranças, porque nas suas veias dilatadas corria em vertigem um líquido de fogo.

«‑Se tu soubesses...»

A outra não ganhava mais tino, nem pensamentos ajuizados ‑ tinha só o corpo E o seu corpo só ouvia as mãos do maioral.

«‑Depois da ceia espero‑te na mota.»

Bem gostaria de lhe dizer que não fosse, bem gostaria de lhe lembrar o que sucedeu àquela mais loira que o sol e mais fresca que um lírio... Aquela que murchou e não foi mais lírio. Aquela que foi sempre loira, mas foi sol de todos ‑ sol que não aquecia alguém.

«‑Se tu soubesses...»

Mas a outra não a podia ouvir. A sua voz tornara‑se distante e débil.

E a voz calou‑se, cansada de bramar sem palavras.

Então, a outra ficou sozinha, sem memória, enlevada nos novos desejos. Tinha os olhos azuis mortiços de luz e a respiração apressada. Sentia o corpo vencido por torpor macio, como se nele entrasse sol‑posto ‑ mas ela estava virgem para o amor...

«‑Já sabes a tua graça?»

Sentaram‑se no varal de uma carreta, enquanto quatro pares se cruzavam num verde‑gaio das carreirinhas.

Eles levavam‑nas pela cintura e desenhavam um círculo no terreiro, como se seguisse cada par um destino diverso. Depois encontravam‑se de novo e os dedos estalavam, erguidos os braços ao alto, enquanto os pés se esmeravam em passos afandangados.

Os pares iam girando à garrulice da música, até novo passeio enlaçado. Naquele momento adivinhavam‑se palavras que faziam realçar o simbolismo da marcação.

«‑Bonito nome! Que a dona... outro não merecia. Depois da ceia apareces na mota...»

Mantinham as mãos unidas ‑ ela sentiu que as mãos dele ardiam.

Ardiam como um pedaço de sol que tivesse caído à terra.

Não havia entre ambos lugar para angústias.

O chocalhar das éguas repicava, a espaços, mas o eguariço não entendia que o chamavam à vida ‑ à vida das soalheiras e das tempestades.

Segurava entre as suas mãos ardentes as mãos abandonadas de uma gaibéua vencida. Sentiu‑a entregar‑se por inteiro, embora só os dedos se cingissem e afagassem.

Os olhos e as mãos não podiam mentir. Ele já possuíra tantas fêmeas quantos garranos cavalgara e sabia de cor a expressão dos olhares e as carícias das mãos.

Largou‑lhe os dedos e pôs‑se a enrolar um cigarro, assobiando baixo. Ela foi franzindo o avental e ficou de cabeça pendida, num jeito de abandono. O eguariço pensou que talvez amanhã, pudesse contar na mota, aos outros criados, aquela nova aventura. Bem ajeitada, com roupa da casa, era coisa que dava uma boa meia hora. E os camaradas gostavam de lhe ouvir as histórias com mulheres, como se voltassem à meninice para escutarem lendas de pastores e de príncipes.

Na sua linguagem marota, ele sabia melhor do que nenhum outro provocar a gula dos homens que se juntavam a conversar ao borralho.

Nas noites agrestes, com o vento a zunir no zinco dos telheiros, tratadas e recolhidas as cabeças de gado, os contratados da casa iam para ali fumar cigarros e contar lamentos.

«‑ Um frasquito com uma pinga de água‑choca, cinco mil réis. E o que é que a gente come? Com quatro rapazes que nem lobos...»

E então, para espairecer, voltavam‑se para o eguariço e pediam‑lhe que contasse uma das dele.

«‑ Ó Luís!... Vá lá uma!»

Começava por desculpar‑se ‑ «que aquilo não era fole de ferreiro», «nem as mulheres lhe caíam nas mãos como tordos».

«Conta lá aquela da gaibéua do Fatel, homem!...»

Puxava a cinta arriba, punha a beata ao canto da boca e, apoiando os cotovelos nas coxas, sempre se resolvia. Os outros, conhecendo‑lhe o jeito, iam arrastando os tropeços para junto dele.

‑ Eu ia a cavalo na Estrelada, que era uma égua viva e a modo encarniçada como fogo. Era uma estampa, como outra não havia aqui na Borda‑d'Água. Tinha os pés calçados de branco, certinhos que nem polainitos. E a malha branca da testa parecia feita a pincel. Meti todo o caminho «à falhica», que até levava asas. Ah, rapazes!... nem o vento me levava a dianteira!...»

Os companheiros ficavam‑se a ouvi‑lo, enlevados, embora soubessem que ele «metia palha a mais na enxerga».