Biblio VT

Chyna Shepherd não teve uma infância feliz. De uma vida feita de violência e tragédia ela parece ter trazido apenas traumas, que aos vinte e seis anos pensa ter superado. Mas essa experiência lhe ensinou outra coisa. Ela aprendeu a sobreviver.

Uma noite, hospedada na casa de uma amiga, ela percebe que alguma coisa está errada. Um estranho invade a casa, e Chyna se vê envolvida em um turbilhão de acontecimentos que não pode controlar. O nome do estranho é Edgler Foreman Vess, m homem que se dedica a viver com intensidade. E isso, para ele, significa matar. Vess absorve a beleza com sentidos aguçados, sente intensamente... e destrói calmo e preciso, absorve a morte e o horror que provoca.

Quando percebe que todos na casa estão mortos, o primeiro impulso de Chyna é sobreviver. Esconde-se. Foge. Mas então descobre que há uma próxima vítima, em outro lugar, uma menina inocente correndo o mesmo perigo. Com um misto de pavor e coragem, lança-se então em perseguição ao hábil e frio assassino, um psicopata que já matou muitos e vai continuar matando, a menos que ela faça alguma coisa. Cada decisão, agora, passa a significar vida ou morte, em um jogo perigoso para o qual Chyna pode não estar preparada.

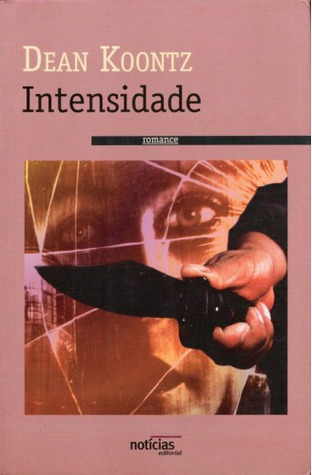

Em Intensidade, Dean Koontz foge a todos os clichês do suspense, construindo uma obra física e emocionalmente realista. Em vinte e quatro horas lancinantes de drama e tensão, coloca frente a frente dois personagens que exigem nossa atenção a cada momento. Alternando-se como centro da ação e como caça e caçador, Chyna Shepherd e Edgler Vess travam um conflito que ultrapassa os limites do suspense, desnudando o poder de cada pessoa de influir no mundo ao redor, o poder de fazer o bem... ou o mal.

O sol vermelho se equilibra no cume das montanhas, e sob a luz do fim da tarde os contrafortes parecem estar em chamas. Uma brisa fria sopra do alto e ondula a relva alta e seca, que desce como ondas douradas pelas encostas para o vale fértil e ensombreado.

Ele pára na relva que se eleva até seus joelhos, as mãos nos bolsos do casaco de brim, observando os vinhedos lá embaixo. As videiras foram podadas durante o inverno. A nova estação de crescimento apenas começou. A colorida mostarda silvestre que floresceu entre as fileiras durante os meses mais frios foi cortada e o restolho arado. A terra é escura e fértil.

Os vinhedos cercam um estábulo, diversas dependências e um bangalô para o caseiro. Exceto pelo estábulo, a maior estrutura é a casa vitoriana dos proprietários, com suas cumeeiras, trapeiras, ornamentos de madeira sob os beirais, um frontão triangular trabalhado sobre os degraus da varanda.

Paul e Sarah Templeton residem na casa o ano todo, e a filha Laura vem de vez em quando de San Francisco, onde cursa a universidade. Estaria ali no fim de semana.

Sonhador, ele contempla uma imagem mental do rosto de Laura, detalhada como numa fotografia. Curiosamente, as feições perfeitas da moça o fazem pensar em cachos suculentos e açucarados de pinot noir e grenache, as peles dos frutos purpúreas e translúcidas. Ele é capaz até sentir o sabor das uvas fantasmas, quando as imagina partindo-se entre seus dentes.

Ao mergulhar lentamente por trás das montanhas, o sol irradia uma luz tão colorida e firme que a terra tocada por ela parece tingir-se para sempre. A relva também se torna vermelha, não mais como um incêndio sem chamas, mas uma maré vermelha que banha seus joelhos.

Ele dá as costas à casa e ao vinhedo. Saboreia o gosto cada vez mais forte das uvas e caminha para o oeste, por entre as sombras projetadas pelos cumes altos e cobertos de árvores.

Consegue sentir o cheiro dos pequenos animais das campinas encolhendo-se assustados nas tocas. Ouve o sussurro das penas cortando o vento quando um falcão caçador circula pelo céu, dezenas de metros acima de sua cabeça, e sente o brilho frio de estrelas ainda invisíveis.

No estranho mar de luz vermelha tremeluzente, as sombras negras das árvores dançavam no pára-brisa.

Na sinuosa estrada asfaltada de pista única, Laura Templeton guiava o Mustang com uma habilidade que Chyna admirava, embora achasse que iam depressa demais.

— Você tem um pé pesado — comentou Chyna. Laura sorriu.

— Melhor do que um traseiro achatado. — Vai acabar nos matando.

— Mamãe não gosta que ninguém chegue atrasado para o jantar.

— Chegarmos atrasadas é melhor do que chegarmos mortas para o jantar.

— Não conhece minha mãe. Ela é rigorosa com suas regras. -— A patrulha rodoviária também.

Laura soltou uma risada.

— Às vezes você se parece com ela.

— Com quem?

— Minha mãe.

Segurando-se enquanto Laura fazia uma curva a toda velocidade, Chyna murmurou:

— Pelo menos uma de nós tem de ser uma adulta responsável.

— Há momentos em que não consigo acreditar que você é apenas três anos mais velha do que eu — disse Laura, em tom afetuoso. — Vinte e seis anos, hem? Tem certeza de que não tem cento e vinte e seis?

— Sou antiga.

Haviam deixado San Francisco sob um céu azul, aproveitando uma pausa de quatro dias nas aulas na Universidade da Califórnia, onde na primavera receberiam o diploma de psicologia. Laura não se atrasara nos estudos pela necessidade de ganhar dinheiro para pagar a mensalidade e se sustentar, mas Chyna passara os últimos dez anos estudando em carga horária mínima, enquanto trabalhava como garçonete em período integral, primeiro num Denny's, depois numa unidade da rede Olive Garden, e mais recentemente num restaurante de alta classe, com toalhas de mesa brancas, guardanapos de pano e flores frescas nas mesas. Os fregueses ali — abençoados sejam — costumavam deixar gorjetas de quinze ou vinte por cento. Aquela visita à casa dos Templeton, no vale de Napa, era o descanso mais prolongado que ela se permitia em dez anos.

De San Francisco, Laura seguira pela Interestadual 80, passando por Berkeley e pela extremidade oriental da baía de San Pablo. Garças azuis espalhavam-se pelas águas rasas, alçavam vôo graciosas, enormes, pré-históricas, belas contra o céu sem nuvens.

Agora, ao pôr-do-sol dourado e escarlate, nuvens esparsas ardiam no céu, e o vale de Napa estendia-se como uma tapeçaria radiante. Laura deixara a estrada principal, optando por um caminho panorâmico, mas guiava tão depressa que Chyna raramente era capaz de desviar os olhos da estrada para apreciar a paisagem.

— Puxa, como eu gosto da velocidade! — exclamou Laura.

— Pois eu detesto.

— Eu adoro correr, como um raio; quero sempre voar. Talvez eu tenha sido uma gazela numa vida anterior. O que você acha?

Chyna olhou para o velocímetro e fez uma careta.

— É possível, talvez uma gazela... ou uma louca trancada num hospício.

— Ou um guepardo. Os guepardos são muito velozes.

— Pode ser um guepardo... e um dia vai perseguir uma presa até cair de um penhasco, sem ter tempo para frear.

— Sou boa motorista, Chyna.

— Sei disso.

— Então relaxe.

— Não consigo.

Laura suspirou, numa falsa exasperação.

—Nunca?

— Quando durmo.

Chyna comprimiu os pés contra o chão, enquanto o Mustang fazia uma curva larga em alta velocidade.

Para além do estreito acostamento de cascalho da estrada de duas faixas, a encosta era coberta de mostarda silvestre e espinheiros até uma fileira de enormes amieiros pretos, exibindo os botões do início da primavera. Depois dos amieiros ficavam as videiras, banhadas pela intensa luz vermelha. Chyna teve certeza de que o carro sairia do asfalto, rolaria pela encosta, bateria nas árvores e o sangue dela serviria para fertilizar as videiras próximas.

Em vez disso, Laura manteve o Mustang na estrada sem o menor esforço. O carro saiu da curva e começou a subir por um longo aclive.

— Aposto que você se preocupa até no sono, Chyna.

— Mais cedo ou mais tarde, em todos os sonhos, aparece um bicho-papão. Tenho de me manter atenta.

— Tenho muitos sonhos sem bicho-papão — garantiu Laura. — Sonhos maravilhosos.

— Como ser disparada de um canhão?

— Não, mas isso seria divertido. Às vezes sonho que posso voar. Estou sempre nua e flutuando a uns quinze metros do chão, acima das linhas telefônicas, pelos campos floridos, por sobre a copa das árvores. Livre. As pessoas olham para cima, sorriem e acenam. Demonstram a maior satisfação ao verem que posso voar, felizes por mim. E às vezes estou com um cara lindo, esguio e musculoso, com cabelos dourados e adoráveis olhos verdes que olham através de mim, vendo minha alma. Fazemos amor em pleno ar, flutuando lá em cima, e eu tenho orgasmos incríveis sob o brilho do sol, com flores lá embaixo, passarinhos voando acima de nós com asas azuis iridescentes, cantando da maneira mais fantástica que já se ouviu, e tenho a sensação de que estou cheia de uma luz radiante, uma criatura feita apenas de luz, parece que vou explodir, como um centro de energia, explodir e formar todo um novo universo, ser esse universo, viver para sempre. Você já teve alguma vez um sonho assim?

Chyna finalmente desviara os olhos do asfalto. Olhava espantada para Laura.

— Não.

Laura tirou os olhos da pista para fitada.

— É mesmo? Nunca teve um sonho assim?

— Nunca.

— Pois eu tenho muitos.

— Dá para você ficar de olho na estrada, menina?

Laura voltou sua atenção para a pista.

— Nunca sonha com sexo?

— Às vezes.

— E....

— E o quê?

— E como é?

Chyna deu de ombros.

— E horrível. Laura franziu o rosto.

— Sonha que faz um sexo horrível? Não precisa sonhar com isso, Chyna... há muitos caras que podem dar a você todo o sexo horrível que quiser.

— Muito engraçado. Tenho pesadelos, ameaçadores.

— O sexo é ameaçador?

— É que sempre sou uma menina, nos sonhos... com seis, sete ou oito anos... e estou sempre me escondendo de um homem, sem entender direito o que ele quer, por que me procura, mas sei que ele quer de mim alguma coisa que não deve ter, alguma coisa terrível, algo como a morte.

— Quem é o homem?

— São homens diferentes.

— Alguns dos sacanas com quem sua mãe saía?

Chyna falara muita coisa sobre sua mãe para Laura. Nunca falara sobre isso a ninguém, antes.

— É, aqueles homens. Sempre fugi deles na vida real. Nunca me tocaram, e nunca me tocam nos sonhos. Mas há sempre uma ameaça, sempre uma possibilidade...

— Então não são apenas sonhos. São lembranças também.

— Eu gostaria, que fossem apenas sonhos.

— O que acontece quando está acordada?

— Como assim?

— Sente-se quente e tonta, despreocupa-se por completo quando um homem faz amor com você... ou o passado está sempre à espreita?

— O que é isso... análise a cento e vinte quilômetros por hora?

— Está se esquivando?

— Você está sendo bisbilhoteira.

— E o que chamo de amizade.

— E eu chamo de bisbilhotice.

Vai continuar a fugir da pergunta?

Chyna suspirou.

— Está bem. Gosto da companhia de um homem. Não fico inibida. Admito que nunca me senti uma criatura de luz prestes a explodir num novo universo, mas fico plenamente satisfeita, sempre me divirto.

— Plenamente?

— Plenamente.

Na verdade, Chyna nunca estivera com um homem até os vinte e um anos de idade, e seus relacionamentos íntimos totalizavam agora exatamente dois. Ambos haviam se mostrado gentis e decentes, e nos dois casos Chyna gostara muito do ato de amor. Um relacionamento se prolongara por onze meses, o outro por treze, e nenhum dos namorados deixara uma única lembrança perturbadora. Mesmo assim, nenhum deles a ajudara a banir os sonhos insidiosos que continuavam a atormentá-la periodicamente, e ela não conseguira alcançar um vínculo emocional igual à intimidade física. Para um homem a quem amasse, Chyna podia entregar seu corpo, mas nem mesmo por amor conseguia entregar por completo sua mente e seu coração. Tinha medo de se comprometer, de confiar sem restrições. Ninguém em sua vida, com a possível exceção de Latira Templeton — piloto de testes e voadora em sonhos — jamais merecera confiança total.

O vento uivava nas laterais do carro. Entre as sombras tremeluzentes e a claridade avermelhada, a longa subida parecia uma rampa, como se as garotas estivessem prestes a se lançar pelo espaço quando chegassem ao topo, voando por cima de uma dúzia de ônibus em chamas enquanto um estádio cheio de espectadores em busca de emoções as aclamava.

— E se furar um pneu? — indagou Chyna.

— Os pneus não vão furar — garantiu Laura, confiante.

— Mas se acontecer?

Laura contraiu o rosto num sorriso exagerado, demoníaco.

— Então ficaremos como geléia dentro de uma lata. Não conseguirão sequer separar os restos em dois corpos distintos. Uma mistura amorfa. Não vão precisar nem de caixões para nós. Vão despejar nossos restos mortais num jarro e pôr numa sepultura, com uma lápide dizendo: Laura Chyna Templeton Shepherd. Só um liqüidificador faria melhor.

Chyna tinha os cabelos tão escuros que eram virtualmente pretos, enquanto Laura era loura de olhos azuis, mas isso não impedia que fossem parecidas como irmãs. Tinham ambas um metro e sessenta e dois de altura e eram magras, usavam roupas do mesmo número. Tinham as maçãs do rosto salientes e feições delicadas. Chyna sempre achara que sua boca era larga demais, mas Laura, cuja boca era do mesmo tamanho, dizia que não era larga, apenas "generosa" o suficiente para garantir um sorriso cativante.

Como provava a paixão de Laura pela velocidade, no entanto, eram profundamente diferentes em alguns aspectos. Eram as diferenças, talvez, mais do que as semelhanças, que as atraíam uma para a outra.

— Acha que seu pai e sua mãe vão gostar de mim? — perguntou Chyna.

— Pensei que estava preocupada com um pneu furado.

— Preocupo-me com várias coisas ao mesmo tempo. Será que eles vão gostar de mim?

— Claro que sim. Sabe com que eu me preocupo?

— Ao que parece, não com a morte.

— Com você. Eu me preocupo com você.

Laura olhou para Chyna, e sua expressão era inesperadamente séria.

— Sei cuidar de mim mesma, Laura.

— Não duvido. Eu a conheço muito bem para duvidar disso. Mas a vida não é apenas cuidar de si mesma, manter-se segura, sobreviver.

— Laura Templeton, a filósofa.

— A vida consiste em viver.

— Um pensamento profundo — comentou Chyna, sarcástica.

— Mais profundo do que você imagina.

O Mustang chegou ao topo do longo aclive e não havia ônibus em chamas nem multidões aclamando, mas logo à frente havia um Buick velho, rodando muito abaixo do limite de velocidade permitido. Laura reduziu a sua em mais da metade, e permaneceram atrás do outro carro. Mesmo na claridade difusa, Chyna pôde perceber que o motorista era idoso, de cabelos brancos, ombros arredondados.

Estavam num trecho de ultrapassagem proibida. A estrada subiu e desceu, virou para a esquerda e para a direita, tornou a subir. Não era possível ver muito à frente.

Laura acendeu os faróis do Mustang, com a intenção de pressionar o motorista do Buick a aumentar a velocidade ou dar passagem, num trecho em que o acostamento alargava.

— Aproveite o próprio conselho, menina... relaxe — disse Chyna.

— Detesto me atrasar para o jantar.

— Por tudo o que falou dela, não creio que sua mãe seja do tipo que possa nos espancar com cabides de arame.

— Mamãe é ótima.

— Então sossegue.

— Mas ela assume uma expressão desapontada que é pior que cabides de arame. A maioria das pessoas não sabe disso, mas foi por causa de mamãe que a Guerra Fria acabou. Há alguns anos, ela foi enviada a Moscou pelo Pentágono, para que pudesse lançar o Olhar sobre todo o Politburo. Todos aqueles celerados soviéticos desabaram de remorso.

À frente, o velho no Buick deu uma olhada pelo espelho retrovisor.

Os cabelos brancos à luz dos faróis, o ângulo da cabeça do homem e a mera sugestão de seus olhos, refletidos no espelho, provocaram de repente em Chyna uma intensa sensação de déjà vu. Por um momento, ela não entendeu por que sentia um calafrio... mas depois tirou do fundo da memória um incidente que há muito tempo tentava em vão esquecer: outro anoitecer, dezenove anos antes,, uma estrada vazia na Flórida.

— Oh, não... — balbuciou ela. Laura fitou-a.

— Qual é o problema? Chyna fechou os olhos.

— Está branca como um fantasma, Chyna. O que foi?

— Há muito tempo... quando eu era menina, tinha sete anos... Talvez estivéssemos nos Everglades, talvez não... mas a região era pantanosa. Não havia muitas árvores, e as poucas à vista estavam cobertas de barba-de-velho. Tudo era plano até onde a vista alcançava, o sol vermelho, pondo-se como agora, uma estrada secundária em algum lugar, longe de qualquer coisa, apenas duas faixas estreitas, vazias e solitárias...

Chyna estava com sua mãe e Jim Woltz, um traficante de drogas e contrabandista de armas de Key West, com quem haviam vivido de vez em quando, por um ou dois meses de cada vez, durante sua infância. Fora uma viagem de negócios, e voltavam para as Keys no Cadillac vermelho do ano de Woltz, um daqueles modelos de rabo-de-peixe e cinco toneladas de cromados. Woltz guiava em alta velocidade pela estrada reta, às vezes passando dos cento e sessenta quilômetros. Há quase quinze minutos não encontravam carro nenhum, quando alcançaram o casal idoso no Mercedes creme. A mulher guiava. Aparência frágil, cabelos prateados bem curtos, setenta e cinco anos, no mínimo. Não passava de setenta quilômetros por hora. Woltz poderia ter ultrapassado o Mercedes; estavam numa reta e não havia nenhum outro veículo à vista na estrada plana.

— Mas ele estava alto com alguma coisa — murmurou Chyna para Laura, os olhos ainda fechados, vasculhando a memória com crescente temor, enquanto projetava a cena como um filme numa tela por trás das pálpebras. — Ele passava a maior parte do tempo alto com uma coisa ou outra. Talvez fosse cocaína naquele dia. Não sei. Não me lembro. Ele também estava bebendo. Junto com minha mãe. Tinham uma caixa de isopor cheia de gelo, com garrafas de suco de fruta e vodca. A velha no Mercedes guiava devagar, e isso deixou Woltz furioso. Ele não era racional. Que importância tinha para ele? Poderia ter ultrapassado o Mercedes, mas vê-la guiando tão devagar na estrada reta e plana o enfureceu. Drogas e álcool, e é isso, uma coisa completamente irracional. Quando ele se zangava... ficava com o rosto vermelho, as artérias latejavam no pescoço, os músculos dos maxilares saltavam. Ninguém podia ficar tão furioso quanto Jim Woltz. E sua raiva excitou minha mãe. Sempre a excitava. Por isso ela o provocou, o encorajou. Eu estava sentada no banco traseiro, tensa, e suplicava para ela parar, mas minha mãe continuou.

Por algum tempo, Woltz se mantivera atrás do Mercedes, buzinando para o casal idoso, tentando forçar a mulher a aumentar a velocidade. Chegou a encostar algumas vezes o pára-choque na traseira do outro carro, metal beijando metal com um rangido. A velha acabou ficando nervosa, passou a ziguezaguear na estrada, com medo de ir mais depressa, já que Woltz estava logo atrás, mas assustada demais para sair da estrada e deixá-lo passar.

— Claro que ele não seguiria adiante e a deixaria em paz — disse Chyna. — A essa altura, Woltz já estava psicótico demais. Teria parado quando a mulher parasse. Terminaria mal de qualquer maneira.

Woltz emparelhara com o Mercedes algumas vezes, guiando na contramão, gritando e sacudindo o punho para o casal de cabelos brancos, que primeiro tentara ignorá-lo, mas logo passou a fitá-lo com os olhos arregalados, cheios de medo. Só que em vez de seguir adiante e deixá-los em sua poeira, ele tornava a ficar para trás, para bater de novo no pára-choque traseiro do Mercedes. Para Woltz, na febre da droga e no nevoeiro do álcool, aquele assédio era algo muito sério, com uma importância e um significado que nunca poderiam ser entendidos por alguém sóbrio. Para a mãe de Chyna, Anne, era tudo um jogo, uma aventura, e foi ela quem disse, em sua busca incessante de excitação, "Por que não oferecemos a ela um teste de direção?" Ao que Woltz respondeu, "Teste? Não preciso de um teste para saber que essa velha sacana não guia porra nenhuma." E quando Woltz tornou a emparelhar com o Mercedes, na mesma velocidade, Anne acrescentou, "Podemos ver se ela consegue se manter na estrada. Faça isso como um desafio." Voltando-se para Laura, Chyna recordou:

— Havia um canal paralelo à estrada, um desses canais de drenagem que existem ao longo das estradas da Flórida. Não era muito profundo, apenas o suficiente. Woltz usou o Cadillac para empurrar o Mercedes para o acostamento. A velha deveria ter reagido, empurrado o Cadillac para o outro lado. Ou apertado o acelerador até o fundo, escapando o mais depressa possível. O Mercedes teria deixado o Cadillac para trás sem a menor dificuldade. Mas ela era velha, estava apavorada, nunca havia se visto numa situação assim. Acho que ela não conseguia acreditar, não era capaz de entender o tipo de pessoas que enfrentava, não podia perceber até onde iriam, embora ela e o marido nada tivessem feito. Woltz forçou-a a sair da estrada. E o Mercedes caiu no canal.

Woltz parou, voltou em marcha a ré até o ponto em que o Mercedes afundava rapidamente. Ele e Anne saltaram do carro para observar. A mãe insistiu para que Chyna também olhasse: "Venha, sua pequena covarde. Não vai querer perder isso, meu bem. É uma coisa inesquecível." O lado do Mercedes reservado ao passageiro se comprimia contra o fundo lamacento do canal, enquanto o lado do motorista estava virado para eles, parados lá em cima, à beira do canal, no ar úmido da noite. Eram picados por hordas de mosquitos, mas mal percebiam, fascinados pela visão, olhando para dentro das janelas do lado do motorista do veículo submerso.

— Estava escurecendo — murmurou Chyna, expressando em palavras as imagens que se passavam por trás dos olhos fechados — e os faróis estavam acesos, mesmo depois que o Mercedes afundou, e havia luzes dentro dele. O carro tinha ar condicionado e por isso estava com todas as janelas fechadas. Nem o pára-brisa nem as janelas do lado do motorista haviam se quebrado quando o carro capotou. Podíamos ver o interior porque as janelas estavam apenas uns poucos centímetros abaixo da superfície da água. Não havia sinal do marido. Talvez ele tivesse desmaiado no momento em que o Mercedes saíra da estrada. Mas a velha... seu rosto estava na janela. A água entrara no carro, mas havia um bolsão de ar junto ao vidro. Ela mantinha o rosto ali, para poder respirar. Estávamos parados ali, observando. Woltz poderia ter ajudado. Minha mãe poderia ter ajudado. Mas eles se limitavam a olhar. A velha não conseguia abrir a janela e a porta estava presa, ou talvez ela estivesse muito apavorada e muito fraca.

Chyna tentou se afastar, mas a mãe segurou-a, falando em tom de urgência, as palavras sussurradas num bafo azedo de vodca e suco de fruta. "Somos diferentes das outras pessoas, meu bem. As regras não se aplicam a nós. Nunca compreenderá o que a liberdade realmente significa se não aprender isso." Chyna fechou os olhos, mas ainda assim foi capaz de ouvir a velha gritando na enorme bolha de ar dentro do carro submerso. Gritos abafados.

— Mas depois, pouco a pouco, os gritos foram se enfraquecendo... até que cessaram — balbuciou Chyna para Laura. -— Quando abri os olhos, já era noite. Ainda havia luz dentro do Mercedes, o rosto da mulher ainda se comprimia contra o vidro, mas uma brisa começara a soprar, ondulando a água, deixando suas feições indistintas. Eu sabia que ela estava morta. Ela e o marido. Comecei a chorar. Woltz não gostou. Ameaçou me arrastar para o canal, abrir a porta do Mercedes e me empurrar para dentro, junto com os velhos mortos. Minha mãe me fez beber um pouco de vodca com suco de fruta. Eu tinha apenas sete anos. Durante o resto do percurso até Key West fiquei deitada no banco traseiro, tonta pela vodca, meio embriagada e um pouco nauseada, ainda chorando, mas baixinho, para não enfurecer Woltz, até que caí no sono.

No Mustang de Laura, os únicos sons eram o ronco suave do motor e o murmúrio dos pneus sobre o asfalto.

Chyna finalmente abriu os olhos e voltou da lembrança da Flórida, do crepúsculo úmido do passado para o vale de Napa, onde a maior parte da claridade vermelha desaparecera do céu e a escuridão avançava por todos os lados.

O velho no Buick não estava mais na frente delas. Não avançavam mais tão depressa, e era evidente que ele as deixara para trás.

— Oh, Deus... — sussurrou Laura.

Chyna tremia de maneira incontrolável. Tirou algumas folhas de lenço de papel da caixa no consolo entre os bancos, assoou o nariz, enxugou os olhos. Durante os últimos dois anos partilhara parte de sua infância com Laura, mas cada nova revelação — e ainda havia muita coisa a revelar — era tão difícil quanto a anterior. Ao falar do passado, sempre ardia de vergonha, como se fosse tão culpada quanto a mãe, como se cada ato criminoso e cada acesso de loucura pudessem lhe ser atribuídos, embora fosse apenas uma criança desamparada, acuada pela insanidade dos outros.

— Tornará a vê-la algum dia? — perguntou Laura.

A recordação deixara Chyna meio atordoada de horror.

— Não sei.

— Será que você vai querer?

Chyna hesitou. Tinha as mãos contraídas em punhos, um lenço de papel úmido na mão direita.

— Talvez.

— Pelo amor de Deus, por quê?

— Para perguntar por quê. Para tentar compreender. Para acertar algumas coisas. Mas... talvez não.

— Sabe onde ela está?

— Não. Mas não me surpreenderia se estivesse na cadeia. Ou morta. Não se pode viver assim e esperar envelhecer.

Elas desciam agora para o vale. Depois de algum tempo, Chyna acrescentou:

— Ainda posso vê-la parada na escuridão na margem do canal, suada, os cabelos escorridos e emaranhados, toda picada por mosquitos, os olhos turvos de vodca. Mesmo assim, Laura, ela ainda era a mulher mais linda que eu já vi. Sempre foi bonita, perfeita por fora, uma mulher que parecia saída de um sonho, como um anjo... mas se tornava ainda mais bonita quando ficava excitada, quando havia violência. Posso imaginá-la parada ali, visível apenas devido à claridade esverdeada dos faróis do Mercedes se projetando pela água lamacenta do canal. Estava deslumbrante, gloriosa, a pessoa mais linda do planeta, como uma deusa de outro mundo.

Pouco a pouco, o tremor de Chyna foi se desvanecendo. O calor da vergonha se esvaiu de seu rosto, mas bem devagar.

Sentia-se imensamente grata pela preocupação e pelo apoio de Laura. Uma amiga. Até conhecer Laura, Chyna vivera secretamente com o passado, incapaz de falar a respeito com qualquer pessoa. Agora, tendo descarregado outra lembrança odiosa, não podia converter sua gratidão em palavras.

— Está tudo bem — disse Laura, como se lesse os pensamentos de Chyna.

Elas continuaram em silêncio.

Estavam atrasadas para o jantar.

Para Chyna, a casa dos Templeton pareceu aconchegante à primeira vista: vitoriana, com frontões, muitos cômodos, varandas largas na frente e atrás. Ficava a cerca de um quilômetro da estrada do condado, no final de um caminho de cascalho, cercada por cinqüenta hectares de vinhas.

Os Templeton cultivavam uvas há três gerações, mas nunca haviam produzido vinho. Tinham contrato com um dos melhores produtores do vale, e por possuírem uma terra fértil, com videiras da melhor qualidade, recebiam um preço excelente por sua colheita.

Sarah Templeton apareceu na varanda quando ouviu o Mustang na entrada e desceu apressadamente os degraus para cumprimentar Laura e Chyna. Era uma mulher atraente, esbelta, com uma aparência jovem, quarenta e poucos anos, os cabelos louros num corte elegante, usando um jeans fulvo e uma blusa verde-esmeralda de mangas compridas, com bordados verdes na gola. Era ao mesmo tempo chique e maternal. Quando Sarah abraçou e beijou Laura, apertando-a com um amor intenso e evidente, Chyna sentiu uma pontada de inveja e um calafrio de angústia por jamais ter conhecido o amor de mãe.

Tornou a ficar surpresa quando Sarah virou-se para ela, abraçou-a, beijou-a no rosto e murmurou, ainda a envolvê-la: "Laura me diz que você é a irmã que ela nunca teve, e quero que se sinta à vontade aqui, querida. Quando estiver aqui conosco, esta casa é tanto sua quanto nossa."

Chyna ficou rígida a princípio, tão desacostumada aos rituais da afeição familiar que não sabia como reagir. Mas logo retribuiu o abraço, um tanto desajeitada, e balbuciou um agradecimento inadequado. Sentia a garganta tão apertada que se espantou por conseguir falar.

Com os braços estendidos em torno de Laura e Chyna, conduzindo-as para os degraus largos da varanda, Sarah acrescentou:

— Pegaremos a bagagem de vocês mais tarde. Agora vamos jantar. Laura me falou muito sobre você, Chyna.

— Mas não contei que Chyna é praticante do vodu, mamãe. Omiti essa parte. Ela vai precisar sacrificar uma galinha viva todos os dias, à meia-noite, enquanto estiver conosco.

—Ali, mas não temos galinhas, querida, só cultivamos uvas. Mas depois do jantar podemos visitar as granjas da área para comprar algumas.

Chyna soltou uma risada e olhou para Laura, como se indagasse "Onde está o famigerado Olhar?" Laura entendeu.

— Em sua homenagem, Chyna, todos os cabides de arame e artefatos similares foram guardados.

— Do que estão falando? — indagou Sarah.

— Você me conhece, mamãe... uma maluca tagarela. Às vezes nem mesmo eu sei do que estou falando.

Paul Templeton, o pai de Laura, estava na cozinha grande, tirando do forno um prato de batata e queijo. Era um homem compacto e elegante, com um metro e setenta e oito de altura, cabelos escuros abundantes, pele avermelhada. Pôs o prato fumegante de lado, tirou as luvas e cumprimentou Laura tão afetuosamente quanto Sarah. Depois de apresentado a Chyna, segurou uma das mãos dela entre as suas, que eram ásperas e calosas devido ao trabalho, e declarou com uma solenidade simulada:

— Rezamos para que chegasse inteira ao final da viagem. A minha garota ainda guia o Mustang como se pensasse estar no Batmóvel?

— Ei, papai, — interveio Laura —, acho que esqueceu que foi você quem me ensinou a dirigir.

— Eu tentei ensinar as técnicas básicas — protestou Paul. — Não esperava que também aprendesse o meu estilo.

— Eu me recuso a pensar em Laura guiando — disse Sarah. — Ficaria doente de preocupação o tempo todo.

— Tem de enfrentar os fatos, mamãe. Há mu gene das Quinhentas Milhas de Indianápolis na família de papai, e ele o passou para mim.

— Ela dirige muito bem — comentou Chyna. — Sempre me sinto segura com Laura.

Laura sorriu e fez um sinal de positivo.

O jantar foi demorado, sem pressa, porque os Templeton gostavam de conversar, vicejavam com a conversa. Tomaram o cuidado de incluir Chyna e pareciam ter um interesse genuíno pelo que ela dizia. Mesmo quando a conversa versava sobre questões de família sobre as quais Chyna tinha pouco conhecimento, ela não se sentia excluída, porque havia a sensação de que fora absorvida, por uma osmose mágica, pelo clã dos Templeton.

O irmão de Laura, Jack, tinha pouco mais de trinta anos e vivia com a esposa Nina no bangalô do caseiro, mas um compromisso anterior os impedira de participar do jantar com a família. Chyna foi informada de que os conheceria pela manhã, e não sentiu a menor apreensão com a perspectiva, ao contrário do que acontecera antes de se encontrar com Sarah e Paul. Ao longo de sua vida perturbada, não houvera nenhum lugar em que se sentisse à vontade; mesmo ali, talvez nunca ficasse totalmente à vontade, mas pelo menos sentia-se bem-vinda.

Depois do jantar, Chyna e Laura foram dar um passeio pelo vinhedo enluarado, entre as fileiras de videiras podadas, das quais ainda não haviam começado a brotar folhas ou frutos. O ar fresco recendia ao cheiro fecundo e agradável da terra recém-arada. Havia um clima de mistério nos campos escuros que Chyna achou intrigante, encantador... mas também às vezes desconcertante, como se estivessem entre presenças invisíveis, espíritos antigos não de todo benignos.

Embrenharam-se pelo vinhedo e só depois de um longo tempo resolveram voltar.

— Você é a melhor amiga que eu já tive — Comentou Chyna então.

— Também digo a mesma coisa sobre você.

— Mais do que isso...

A frase morreu-lhe nos lábios. Ela quase disse "Você é a única amiga que já tive", mas isso parecia pouco convincente e não expressava o que sentia por aquela garota. No fundo, de certo modo, eram irmãs. Laura cruzou seu braço com o dela e murmurou:

— Sei disso.

— Quando você tiver filhos, quero que me chamem de tia Chyna.

— Ora, Shepherd, não acha que devo encontrar um cara e casar antes de começar a gerar bebês?

— Quem quer que ele seja, acho melhor se tornar o melhor marido do mundo, ou juro que cortarei seus cojones.

— Pode me fazer um favor? — pediu Laura. — Não fale sobre isso a ele até depois do casamento. Alguns caras podem se assustar e mudar de idéia.

Um som inquietante em algum lugar do vinhedo deteve Chyna. Um rangido prolongado.

— É só o vento em uma porta aberta do estábulo. Dobradiças enferrujadas — sugeriu Latira.

A impressão era de alguém abrindo uma porta gigantesca na parede da própria noite e vindo de outro mundo.

Chyna Shepherd não conseguia dormir direito em casas estranhas. Por toda a sua infância e adolescência, a mãe a levara de um lado para outro do país, não permanecendo em nenhum lugar por mais de um ou dois meses. Tantas coisas terríveis lhes haviam acontecido, em tantos lugares, que Chyna acabara aprendendo a considerar cada nova casa não como um novo início, não com esperança de estabilidade e felicidade, mas com suspeita e um medo contido.

Agora se livrara há muito da mãe transtornada e podia ficar apenas onde quisesse. Sua vida hoje em dia era quase tão estável quanto a de uma freira enclausurada, planejada de uma maneira tão meticulosa quanto os procedimentos de um esquadrão de bombas para desarmar um artefato explosivo, sem nada do turbilhão que a mãe adorava.

Mesmo assim, naquela primeira noite na casa dos Templeton, Chyna relutava em se despir e ir para a cama. No escuro, sentou-se na poltrona junto a uma das duas janelas do quarto de hóspedes, contemplando as videiras iluminadas pelo luar, os campos e os morros do vale de Napa.

Laura instalara-se em outro quarto, no fim do corredor do segundo andar, e com certeza já mergulhara num sono profundo, em paz, porque aquela casa não lhe era estranha.

Pela janela do quarto de hóspedes, as videiras no início da primavera mal eram visíveis. Vagos padrões geométricos.

Depois das fileiras cultivadas havia encostas suaves cobertas de relva seca, que exibiam um brilho prateado sob o luar. Uma brisa inconstante percorria o vale, e às vezes a relva parecia ondular como o mar pelas encostas.

Sobre as colinas estendia-se a Coast Range, e acima desses picos havia cascatas de estrelas e uma lua cheia muito branca. Nuvens de tempestade passando por sobre as montanhas, procedentes do noroeste, muito em breve escureceriam a noite, tornando plúmbeas as colinas prateadas, deixando-as depois com o mais negro tom de ferro.

Quando ouviu o primeiro grito, Chyna contemplava as estrelas, atraída por seu brilho frio como ocorria desde a infância, fascinada por imaginar a existência de mundos distantes que podiam ser esterilizados e puros, livres das doenças. A princípio, o grito abafado pareceu apenas uma recordação, um fragmento de uma discussão estridente em outra casa estranha no passado, ecoando no tempo. Muitas vezes, quando criança, ansiosa em se esconder da mãe e dos amigos da mãe, quando ficavam altos devido à bebida ou às drogas, Chyna escapulia por telhados de varandas, esgueirava-se por janelas para escadas de incêndio, longe das brigas, onde podia estudar as estrelas. Ali, as vozes alteadas em discussão ou excitação sexual, engroladas na vertigem induzida pelas drogas, chegavam a seus ouvidos como saídas de um rádio, de lugares e pessoas distantes, sem nenhuma ligação com sua vida.

O segundo grito, embora também breve e apenas um pouco mais alto que o anterior, foi indubitavelmente do presente, não uma recordação, e Chyna inclinou-se para a frente na poltrona. Tensa, a cabeça erguida, prestando atenção.

Queria acreditar que a voz viera lá de fora, e por isso continuou a olhar para a noite, admirando as videiras e as colinas ao fundo. As ondas impelidas pela brisa agitavam a relva seca nas encostas enluaradas: uma miragem de água, como ondas fantasmas de um mar antigo.

De algum lugar da casa grande veio um baque seco, como se um objeto pesado tivesse caído no chão acarpetado.

Chyna levantou no mesmo instante e ficou completamente imóvel, em alerta.

Os problemas costumavam suceder-se a vozes alteradas por um ou outro tipo de paixão. Às vezes, no entanto, as piores coisas eram precedidas por silêncios calculados, movimentos furtivos.

Ela tinha dificuldade em conciliar a idéia de violência doméstica entre Paul e Sarah Templeton, que pareciam gentis e afetuosos um com o outro e também com a filha. Não obstante, a aparência e a realidade podiam não ser a mesma coisa, e o talento humano para a impostura era muito maior que o do camaleão, do melro ou do louva-a-deus, que mascara seu feroz canibalismo com uma postura serena e devota.

Depois dos gritos abafados e do baque seco, o silêncio caiu como uma nevasca — profundo, insólito e antinatural como o mundo dos surdos. Era a quietude que antecedia o ataque, o silêncio da cobra enroscada para dar o bote.

Em outra parte da casa, alguém se mantinha tão imóvel quanto ela, de pé, alerta, escutando com toda a atenção. Alguém perigoso. Chyna podia sentir a presença do predador, uma nova e sutil tensão no ar, não muito diferente da que precedia uma violenta tempestade.

De alguma maneira, seis anos de aulas de psicologia fizeram-na questionar sua interpretação apavorada imediata daqueles sons noturnos, que afinal de contas poderiam ser insignificantes. Qualquer psicanalista bem treinado teria uma abundância de rótulos para qualificar alguém que, de saída, chegasse a uma conclusão negativa, que vivesse na expectativa da violência repentina.

Mas ela tinha de confiar em seu instinto. Ele fora apurado por muitos anos de experiências desagradáveis.

Com a certeza intuitiva de que não era seguro ficar parada, Chyna afastou-se sem fazer barulho da poltrona junto à janela, a caminho da porta que dava para o corredor. Apesar do luar, seus olhos haviam se ajustado à escuridão devido às duas horas em que permanecera sentada no quarto com a luz apagada, e ela avançava pelo quarto sem receio de esbarrar nos móveis.

Já estava na metade do caminho para a porta quando ouviu passos se aproximando pelo corredor do segundo andar. Eram passos pesados, urgentes, estranhos àquela casa.

Ignorando a tendência a formular hipóteses, comum em estudantes de psicologia, e retornando à intuição e às defesas da infância, Chyna recuou apressada para a cama. Caiu de joelhos.

Mais além, no corredor, os passos cessaram. Uma porta foi aberta.

Ela sabia que era um absurdo atribuir raiva à mera abertura de uma porta. O barulho da maçaneta sendo sacudida, o estalido da lingüeta meio fora de prumo, o rangido da dobradiça precisando de óleo... eram apenas sons, nem mansos nem furiosos, nem culpados nem inocentes, e podiam ser produzidos com a mesma facilidade por um sacerdote ou um assaltante. Mas Chyna sabia que havia raiva à solta naquela noite.

Deitada de bruços, ela meteu-se debaixo da cama, com os pés virados para a cabeceira. Era um belo móvel, de pés grossos, e por sorte mais alto que a maioria das camas. Menos dois ou três centímetros de espaço e ela não teria como se esconder.

Passos tornaram a soar no corredor.

Outra porta foi aberta. A porta do quarto de hóspedes. Em frente aos pés da cama.

Alguém acendeu a luz.

Chyna estava deitada de cabeça virada para o lado, o ouvido direito comprimido contra o tapete. Dali, podia avistar as botas pretas de uni homem e as pernas de sua calça jeans, até o meio da canela.

Ele parou na porta, obviamente inspecionando o quarto. Veria uma cama ainda arrumada à uma hora da madrugada, com quatro almofadas decorativas alinhadas na cabeceira.

Chyna nada deixara nas mesinhas de cabeceira. Nenhuma roupa largada nas cadeiras. O livro que trouxera para ler antes de dormir fora guardado numa gaveta da cômoda.

Sempre preferia os espaços limpos e desocupados, ao ponto da aridez monástica. Essa preferência poderia agora lhe salvar a vida.

Outra vez uma tênue dúvida, a propensão à auto-analise que atormenta todos os psicólogos invadiu-a de repente. Se o homem na porta fosse alguém com o direito de estar na casa — Paul Templeton ou o irmão de Laura, Jack, que vivia com a esposa no bangalô do caseiro — e houvesse algum motivo que explicasse abrir a porta sem bater, ela daria a impressão de ser uma perfeita idiota ou mesmo uma histérica, ao sair de baixo da cama.

Mas então, bem na frente das botas pretas, uma enorme gota vermelha — mais outra e mais outra — caiu no tapete dourado, cor de trigo. Sangue. As duas primeiras gotas foram absorvidas pelo tapete. A terceira manteve a tensão de superfície, faiscando como um rubi.

Chyna sabia que o sangue não era do intruso. Tentou não pensar no instrumento afiado de que poderia ter caído.

O homem deslocou-se para a direita, avançando pelo quarto, e Chyna virou os olhos para acompanhá-lo.

A cama tinha reentrâncias laterais onde a colcha fora enfiada. Nenhum pedaço de tecido bloqueava sua visão das botas.

Por outro lado, sem a colcha pendendo para o chão, o espaço embaixo da cama era mais visível para ele. De alguns ângulos, talvez pudesse até olhar para baixo e avistar uma parte do jeans de Chyna, a ponta de um dos Rockports, a manga vermelha do casaco de algodão, esticada no cotovelo dobrado.

Ela sentiu-se grata por ser uma cama grande, proporcionando mais cobertura que uma cama de solteiro ou uma cama de casal comum.

Se acaso o homem tinha a respiração ofegante devido à excitação ou à raiva que Chyna sentira em sua aproximação, ela não conseguia ouvir. Com um dos ouvidos comprimido contra o tapete grosso, não conseguia escutar bem. O estrado da cama e as molas do colchão pressionavam suas costas, o peito mal tinha espaço para se expandir e respirar, de boca aberta, cautelosa e superficialmente. O martelar do coração comprimido contra o esterno ressoava como uma explosão em seus tímpanos e parecia preencher os limites claustrofóbicos do esconderijo a tal ponto que tinha certeza de que o intruso a ouviria.

Ele foi até a porta do banheiro, abriu-a, acendeu as luzes.

Chyna guardara todas as suas coisas no armarinho da pia. Até a escova de dentes. Não havia nada de fora que pudesse alertá-lo para sua presença.

Mas estaria a pia seca?

Ao se retirar para o quarto, às onze horas da noite, ela usara o banheiro e lavara as mãos. Duas horas já haviam se passado. Qualquer resíduo de água na pia já deveria ter escorrido ou evaporado.

Havia um frasco de sabonete líquido na pia, com fragrância de limão. Por sorte, não havia nenhuma barra de sabonete úmida para traí-la.

Chyna preocupou-se com a toalha de rosto. Duvidava que pudesse ainda estar úmida duas horas depois do pouco uso que fizera. Mesmo assim, apesar de sua propensão à arrumação e à ordem, talvez a tivesse pendurado um pouco torta, ou com um amarrotado denunciador.

O homem pareceu demorar-se na porta do banheiro por uma eternidade. Por fim, apagou a luz fluorescente e retornou ao quarto.

De vez em quando, quando pequena — e algumas vezes quando já não era tão pequena assim —, Chyna refugiava-se debaixo de camas. Em alguns casos, procuravam por ela ali; em outros, embora fosse o mais óbvio de todos os esconderijos, nem se lembravam de dar uma olhada. Entre os que a haviam encontrado, uns poucos verificaram debaixo da cama primeiro... mas a maioria deixara por último.

Outra gota vermelha caiu no tapete, como se o monstro pudesse estar derramando lentas lágrimas de sangue.

Ele foi para a porta do closet.

Chyna teve de virar um pouco a cabeça e esticar o pescoço para acompanhá-lo.

O closet era profundo, e uma lâmpada pendia do centro do teto. Ela ouviu o estalido característico do interruptor de corrente sendo puxado, depois o retinir dos elos da corrente de metal batendo contra a lâmpada.

Os Templeton guardavam suas malas no fundo daquele closet. Guardadas com as outras, a bolsa e a mala de Chyna não pareciam ser a bagagem de uma provável hóspede instalada ali.

Ela trouxera várias mudas de roupas: dois vestidos, duas saias, outro jeans, uma calça caqui, um blusão de couro. Como Chyna era do mesmo tamanho de Latira, o intruso podia concluir que os poucos trajes pendurados eram apenas sobras do closet entulhado do quarto de Laura, não indicações da presença de uma hóspede.

Mas se ele estivera no quarto de Laura e vira o estado de seu closet... então o que acontecera com Laura?

Chyna não deveria pensar a respeito. Não agora. Ainda não. No momento, precisava concentrar todos os seus pensamentos e energias em permanecer viva.

Dezoito anos antes, na noite de seu oitavo aniversário, num chalé à beira-mar em Key West, Chyna espremera-se embaixo da cama para se esconder de Jim Woltz, o amigo de sua mãe. Uma tempestade chegara do Golfo do México, e os relâmpagos que clareavam o céu a deixaram com medo de fugir para o santuário da praia, onde se refugiara em outras noites. Depois de se meter no espaço apertado embaixo da cama de ferro, mais baixa do que a da casa dos Templeton, Chyna descobrira que compartilhava o lugar com um besouro de palmito. Os besouros de palmito não são tão exóticos ou bonitos quanto seu nome. Na verdade, não passam de enormes baratas tropicais. O que estava ali era grande como a mão da menina. Em circunstâncias normais, o abominável besouro teria fugido à sua aproximação, mas parecia menos assustado com ela do que com o irado e trovejante Jim Woltz, que quebrava as coisas no pequeno quarto em sua fúria de embriaguez, trombando com os móveis e as paredes, como um animal enjaulado a se lançar contra as barras de ferro. Chyna estava descalça, vestia apenas um short azul e um top branco. O besouro de palmito andara freneticamente por toda a sua pele exposta, sobre os dedos dos pés, subindo e descendo pelas pernas nuas, atravessando suas costas, contornando o pescoço, entrando por seus cabelos, percorrendo o braço magro. Ela não ousava gritar de repulsa, com medo de atrair a atenção de Woltz. Ele estava desvairado naquela noite, como um monstro saído de um pesadelo, e Chyna convencera-se de que, como todos os monstros, Woltz possuía uma visão e uma audição sobrenaturais, excelente para caçar crianças. Ela nem tivera coragem de dar um tapa no besouro, com medo de que Woltz ouvisse o menor som, mesmo com o barulho da tempestade, das trovoadas sucessivas. Suportara as atenções do besouro para evitar as de Woltz, cerrando os dentes para reprimir um grito, rezando desesperada para que Deus a salvasse, e depois rezando com mais fervor ainda para que Deus a levasse, rezando por um fim para seu tormento mesmo que fosse por meio de um raio, um fim para o tormento, um fim, meu Deus, um fim.

Agora, embora não estivesse partilhando o espaço sob a cama com nenhum inseto, Chyna podia sentir um bicho rastejando pelos dedos do pé, como se fosse de novo aquela menina descalça, subindo por suas pernas como se usasse um short de algodão, não um jeans. Nunca mais usara cabelos compridos desde a noite de seu oitavo aniversário, quando o besouro se infiltrara em suas trancas, mas agora sentia o fantasma daquele bicho rastejar por seus cabelos curtos.

O homem no closet, talvez capaz de atrocidades infinitamente piores que os sonhos mais depravados de Woltz, puxou a corrente. A luz se apagou com um estalido, seguido pelo retinir da corrente.

Os pés com botas reapareceram e se aproximaram da cama. Uma nova gota de sangue refulgia sobre o couro preto da bota.

Ele ia se abaixar, apoiado num joelho, ao lado da cama.

Oh, Deus, ele vai me encontrar, encolhida como uma criança, sufocando com meu próprio grito reprimido, suando frio, com toda a dignidade perdida na luta desesperada para permanecer viva, incólume e viva, incólume o viva.

Chyna teve a louca sensação de que quando o intruso se abaixasse para fitá-la embaixo da cama ele não seria um homem, mas um besouro de palmito de olhos pretos multifacetados.

Fora reduzida ao desamparo da infância, ao medo total que esperava nunca mais vivenciar. Aquele homem roubara dela o amor-próprio que conquistara em anos de resistência — ao qual fizera jus —, e a injustiça da situação encheu seus olhos de lágrimas amargas.

Mas as botas manchadas de sangue logo se afastaram da cama e continuaram em movimento. Ele se encaminhou para a porta aberta.

O que quer que ele tenha pensado sobre as roupas penduradas no closet, aparentemente não deduziu que o quarto de hóspedes estava ocupado.

Chyna piscou, furiosa, desanuviando a vista.

O homem parou e virou-se, analisando o quarto pela última vez.

Para evitar que ele ouvisse suas exalações frágeis de criança, Chyna prendeu a respiração.

Ficou aliviada por não usar perfume. Tinha certeza de que ele a encontraria pelo olfato.

O homem desligou a luz, saiu para o corredor e fechou a porta.

Seus passos afastaram-se por onde viera, pois o quarto dela era o último do segundo andar. O som logo se desvaneceu, abafado pelas batidas fortes do coração de Chyna.

Sua primeira tendência era permanecer naquele espaço estreito até o dia raiar; talvez mais ainda: esperar por um silêncio prolongado que não mais lembrasse a imobilidade de um predador pronto para dar o bote.

Mas ela não sabia o que acontecera a Laura, Paul ou Sarah. Algum deles — ou todos — poderia estar vivo, com ferimentos terríveis, mas ainda respirando. O intruso talvez os mantivesse vivos para poder torturá-los sem pressa. Os jornais costumavam noticiar histórias de crueldade não muito piores que os possíveis roteiros que agora se desenrolavam com absoluta nitidez em sua mente. E se algum dos Templeton ainda estivesse vivo, Chyna poderia ser sua única esperança de sobrevivência.

Ela sentira menos medo ao sair de todos os esconderijos da infância que ao deslizar hesitante de baixo da cama. Claro que ela tinha mais a perder agora do que antes de fugir da mãe, há dez anos: uma vida decente, baseada em uma década de luta incessante e amor-próprio duramente conquistado. Parecia loucura assumir esse risco quando teria segurança garantida se permanecesse escondida. Mas segurança pessoal à custa de outros era covardia, e a covardia era um direito concedido apenas a crianças pequenas, que precisam de alguém forte e experiente para defendê-las.

Ela não podia recuar para o isolamento defensivo da infância. Isso acarretaria a perda de seu amor-próprio, um suicídio em câmera lenta. Não se pode recuar para um poço sem fundo... só se pode despencar.

Chyna saiu do esconderijo e agachou-se ao lado da cama. Durante algum tempo, foi o máximo que conseguiu fazer. Estava paralisada pela possibilidade de a porta se abrir e o intruso entrar no quarto outra vez.

A casa era tão desprovida de eco quanto uma lua sem atmosfera.

Chyna ficou de pé e atravessou o quarto escuro sem fazer barulho. Incapaz de olhar para as três gotas de sangue no tapete, tentou contornar o lugar onde haviam caído.

Encostou o ouvido esquerdo na fresta entre a porta e o umbral, atenta a qualquer movimento ou respiração no corredor. Nada ouviu, mas continuou desconfiada.

Ele podia estar do outro lado da porta. Sorrindo. Divertindo-se ao pensar que ela tentava ouvi-lo. Deixando o tempo passar. Paciente porque sabia que ela acabaria abrindo a porta e cairia em seus braços.

Orai, que se dane!

Chyna pôs a mão na maçaneta, girou-a, cautelosa, e estremeceu quando a lingüeta recuou suavemente. Pelo menos as dobradiças estavam bem lubrificadas; não rangeriam.

Mesmo na escuridão a que sua visão não se readaptara por completo, ela pôde constatar que não havia ninguém à sua espera. Saiu do quarto e tornou a fechar a porta, em silêncio.

O quarto de hóspedes ficava no lado mais curto do corredor em forma de L do segundo andar. A direita ficava a escada dos fundos, que descia para a cozinha; à esquerda, a curva que levava ao lado mais comprido do L.

Chyna excluiu a escada dos fundos. Descera por ali antes, quando saíra com Laura para passear pelo vinhedo. Era de madeira e gasta. Os degraus rangiam e estalavam. O poço da escada funcionava como amplificador, sonoro e eficiente como um tambor de aço. Com a casa naquele silêncio sobrenatural, seria impossível descer pela escada dos fundos sem ser descoberta.

Por outro lado, o corredor do segundo andar e a escada da frente eram cobertos por um grosso tapete.

Perto do canto, em algum ponto do corredor principal, havia um suave brilho âmbar. No papel de parede, a delicada estampa de rosas esmaecidas parecia absorver a luz em vez de refleti-la, adquirindo uma profundidade enigmática que não possuía antes.

Se o intruso estivesse parado entre a junção dos corredores e a fonte da luz, teria projetado uma sombra distorcida através daquele jardim de papel luminoso ou no tapete dourado. Não havia nenhuma sombra.

De costas contra a parede, Chyna foi até o canto, hesitou e depois inclinou-se para um reconhecimento do local. O corredor principal estava vazio.

Duas fontes de luz âmbar atenuavam a escuridão. A primeira vinha de uma porta entreaberta à direita: a suíte de Paul e Sarah. A segunda .ficava mais adiante pelo corredor, depois da escada da frente, à esquerda: o quarto de Laura.

Todas as outras portas pareciam fechadas. Chyna não sabia o que havia por trás delas. Talvez outros quartos, um banheiro, um escritório, closets. Embora se sentisse mais atraída — e com mais medo — para os quartos iluminados, cada porta fechada também representava um perigo.

O silêncio insondável fê-la pensar que o intruso já se fora. Mas era uma tentação a que devia resistir.

Ela seguiu adiante, portanto, pelo caramanchão de papel com rosas impressas até a porta entreaberta da suíte principal. Ali, na porta, hesitou.

Quando descobrisse o que esperava por ser descoberto, todas as suas ilusões de ordem e estabilidade poderiam se dissolver. A verdade da vida podia se reafirmar, depois de dez anos em que a negara de forma sistemática: o caos, como o:fluxo de um regato de mercúrio, com seu curso imprevisível.

O homem de jeans e botas pretas poderia ter retornado à suíte; principal depois de deixar o quarto de hóspedes, mas era mais provável que não. Outras:diversões na casa lhe seriam sem dúvida mais atraentes.

Com receio de permanecer no corredor por tempo demais, Chyna esgueirou-se para dentro da suíte, sem empurrar mais a porta.

O quarto de Paul e Sarah era espaçoso. Uma área de estar incluía duas poltronas e bancos para os pés, na frente de uma lareira. Estantes com livros de capa dura ladeavam o consolo, os títulos perdidos nas sombras.

Os abajures nas mesinhas de cabeceira eram potes coloridos, com copas pregueadas. Um deles estava aceso; listras e borrões vermelhos manchavam a copa.

Chyna parou um pouco antes do pé da cama, já bastante perto para ver tudo. Nem Paul nem Sarah se encontravam ali, mas as cobertas estavam em desordem, emaranhadas, caindo para o chão no lado direito da cama. No lado esquerdo, as roupas de cama estavam encharcadas de sangue, pingos úmidos cintilavam na cabeceira e num arco pela parede.

Ela fechou os olhos. Ouviu alguma coisa. Virou-se, meio agachada, na expectativa de um ataque. Mas estava sozinha.

O barulho sempre estivera lá, ao fundo, o ruído de água caindo. Não o ouvira ao entrar no quarto porque ficara aturdida pelas manchas de sangue, tão clamorosas quanto os gritos irados de uma turba enfurecida. Sinestesia. A palavra ficara de um texto de psicologia, mais porque ela julgara que era um bela disposição de sílabas do que por imaginar que algum dia poderia vivenciá-la. Sinestesia: uma confusão dos sentidos em que um cheiro podia se registrar como um lampejo de cor, um som podia ser percebido como um cheiro e a textura de uma superfície sob a mão podia parecer um grito ou uma risada estridente.

Ao fechar os olhos, ela bloqueara o clamor das manchas de sangue, e assim ouvira o ruído da água caindo. Reconheceu-o agora como sendo o som do chuveiro no banheiro ao lado.

A porta estava entreaberta cerca de um ou dois centímetros. Pela primeira vez desde que viera do corredor, Chyna notou a réstia fina de luz fluorescente no umbral do banheiro.

Quando desviou o olho dessa porta, relutante em confrontar o que podia encontrar além, avistou o telefone na mesinha de cabeceira da direita. Era o lado da cama sem sangue, o que o tornava mais acessível.

Ela tirou o fone do gancho. Nenhum sinal de linha. Também não esperava ouvi-lo. Nada era assim tão fácil.

Chyna abriu a única gaveta da mesinha de cabeceira, esperando encontrar ali um revólver. Não teve essa sorte.

Ainda convencida de que sua única esperança de segurança estava em se movimentar, que rastejar para um buraco e se esconder deveria ser sempre a estratégia de último recurso, Chyna contornou a cama enorme, antes de compreender que dera um primeiro passo. O tapete estava todo ensangüentado em frente à porta do banheiro.

Fazendo uma careta, ela se adiantou até a segunda mesinha de cabeceira e puxou a gaveta. Na sinistra claridade, descobriu óculos de leitura, com reflexos amarelos nas lentes bifocais, um romance de aventura, uma caixa de lenços de papel e um tubo de pomada para os lábios, mas nenhum revólver. Ao fechar a gaveta, sentiu um cheiro de pólvora queimada em meio ao fedor intenso de sangue fresco.

Conhecia aquele odor. Ao longo dos anos, não foram poucos os amigos de sua mãe que haviam usado revólveres para conseguir o que queriam ou que, no mínimo, se mostravam fascinados por armas de fogo.

Chyna não ouvira tiros. Era evidente que o intruso tinha uma arma equipada com silenciador.

A água continuava a cair do chuveiro atrás da porta. Aquele ruído sussurrante, embora suave e tranqüilizador em outras circunstâncias, agora abalava seus nervos com a eficácia do zunido de uma broca de dentista.

Ela tinha certeza de que o intruso não estava no banheiro. Já concluíra seu trabalho ali e se ocupava com qualquer coisa em outro ponto da casa.

Naquele instante, Chyna não se sentia tão assustada com o homem quanto em descobrir o que exatamente ele fizera. Mas sua opção era a essência de toda a agonia humana: não saber era, em última análise, pior do que saber.

Ela acabou empurrando a porta. Com os olhos fechados, avançou pelo clarão fluorescente.

O banheiro amplo tinha ladrilhos brancos e amarelos. Nas paredes, por cima da pia e do balcão de maquiagem, havia uma faixa de ladrilhos decorativos, mostrando narcisos e folhas verdes. Chyna esperava encontrar mais sangue.

Paul Templeton estava sentado no vaso, de pijama azul. Pedaços de uma fita adesiva larga o prendiam ali. Mais pedaços de fita contornavam seu peito e o cano grosso situado acima do vaso, mantendo-o ereto.

Podia-se ver, através das fitas semitransparentes, três ferimentos de bala em seu peito. Podia haver mais de três. Chyna não se deu ao trabalho de procurar nem precisava saber. Parecia ter tido morte instantânea, provavelmente enquanto dormia. Já estava morto quando foi levado para o banheiro.

O desespero invadiu Chyna, frio e sinistro. Mas a sobrevivência exigia que o reprimisse a qualquer custo, e sobreviver era o que ela fazia melhor.

Um colar de fita adesiva em torno do pescoço era como uma coleira que o prendia a um porta-toalhas, na parede ao lado. O propósito era impedir que a cabeça pendesse para a frente, sobre o peito... e orientar seu olhar morto para o chuveiro. As pálpebras mantinham-se abertas, seguras por fita adesiva, e no olho direito havia uma grave hemorragia.

Chyna estremeceu e desviou os olhos.

Embora precisasse matar Paul durante o sono para assumir de imediato o controle da casa, o intruso fantasiara em seguida que o marido era obrigado a observar as atrocidades cometidas contra sua esposa.

Era um quadro clássico, muito apreciado pelos sociopatas que adoram se exibir diante de suas vítimas. Pareciam acreditar que por algum tempo os mortos recentes ainda podiam ver e ouvir, eram capazes de admirar as excentricidades, o que lhes permitia posarem de algozes que não temiam Deus nem o homem. Numa de suas aulas sobre psicopatologia, na Universidade da Califórnia, em San Francisco, um representante do departamento de ciências do comportamento do FBI fizera descrições mais vividas de tais cenas do que qualquer livro poderia fornecer.

Num testemunho pessoal, no entanto, o impacto dessa brutalidade era pior do que as palavras conseguiam transmitir. Quase paralisante. Chyna sentia as pernas pesadas e rígidas. Suas mãos formigavam, em um princípio de dormência.

Sarah Templeton estava dentro do boxe do chuveiro, que era separado da banheira. Embora a porta estivesse fechada — e embaçada —, Chyna conseguia perceber tênues contornos, vagamente róseos, de um corpo caído no chão do boxe.

O assassino escrevera duas palavras na parede acima da porta do boxe — Puta nojenta- — tendo utilizado aparentemente um lápis de sobrancelha.

Chyna jamais desejou tanto uma coisa quanto se livrar da obrigação de olhar dentro daquele boxe. Com toda certeza, Sarah não podia estar viva.

Mas se saísse sem constatar que a mulher se encontrava além de qualquer possibilidade de ajuda, uma culpa irremediável faria com que sua própria sobrevivência se tornasse apenas uma espécie de morte em vida.

Além disso, ela empenhara sua vida em tentar compreender aquele aspecto da crueldade humana, e nenhum caso publicado jamais a levaria tão perto da compreensão quanto as coisas que via ali. Naquela casa, naquela noite, a paisagem desolada da mente sociopática havia se manifestado.

A água caindo ressoava entre as paredes ladrilhadas como o silvo de serpentes e risadas frágeis de estranhas crianças.

A água devia estar fria. Caso contrário, o vapor estaria sendo exalado por cima do boxe.

Chyna prendeu a respiração, segurou a alça de alumínio anodizado e abriu a porta.

Sarah Templeton dormia com um baby-doll verde-daro, que estava agora embolado e encharcado no canto do boxe.

Depois que o marido fora baleado, a mulher devia ter sido golpeada até ficar inconsciente, talvez com a coronha da arma. Fora amordaçada em seguida; ainda tinha as faces estufadas pelo pano que lhe fora enfiado na boca. Tiras de fita adesiva haviam selado seus lábios, mas agora, sob a água fria que não parava de cair, elas começavam a desgrudar da pele.

Com Sarah, o assassino usara uma faca.

Chyna fechou a porta do boxe.

Se houvesse um mínimo de misericórdia neste mundo, Sarah Templeton nunca recuperaria os sentidos depois de haver ficado inconsciente.

Ela se lembrou do abraço que Sarah lhe dera ao chegar com Laura. Tratou de conter as lágrimas, desejou ter morrido no lugar daquela preciosa mulher que estava no boxe. E a verdade é que já se sentia meio morta, menos viva a cada minuto que passava, porque uma parte de seu coração morrera com cada uma daquelas pessoas.

Chyna voltou ao quarto. Afastou-se da cama, mas não seguiu de imediato para a porta do corredor. Em vez disso, ficou parada no canto mais escuro, com um tremor incontrolável.

Sentia o estômago embrulhado. A acidez ardia por todo o peito, um gosto amargo enchia o fundo da boca. Conteve um impulso de vômito. O assassino poderia ouvi-la e vir em seu encalço.

Embora só tivesse se encontrado pessoalmente com os pais de Laura na tarde anterior, Chyna já os conhecia pelas pitorescas histórias que a amiga contava da família. Deveria sentir um pesar ainda maior, mas no momento tinha apenas uma pequena capacidade para isso. Mais tarde seria atingida por ele com todo o impacto. O pesar viceja em corações tranqüilos, e o dela trovejava com terror e repulsa

Estava chocada por descobrir que o assassino causara tantos danos enquanto ela se sentava, sem perceber nada, perto da janela do quarto de hóspedes, contemplando as estrelas e pensando em outras noites, quando as admirara de telhados, árvores e praias. Pelo que podia calcular, ele demorara dez ou quinze minutos com Paul e Sarah, antes de revistar o resto da casa enorme para encontrar e dominar os demais moradores.

Às vezes um homem assim sente uma emoção especial em correr o risco da interrupção, até mesmo da captura. Talvez uma criança meio adormecida e aturdida fosse atraída ao quarto dos pais por alguma perturbação, para depois ser perseguida e alcançada antes de escapar da casa. Tais possibilidades aguçavam o prazer que o desgraçado tinha ao cometer os crimes no quarto e no banheiro.

Aquilo era um prazer para ele. Uma compulsão, mas não do tipo que o levava ao desespero. Uma diversão. Recreação. Sem culpa, portanto sem angústia. A selvageria o alegrava.

Agora, em algum lugar da casa, ele estaria se divertindo ou descansando até sentir-se pronto para recomeçar o jogo.

Enquanto se desvanecia em calafrios, Chyna foi temendo cada vez mais por Laura. Aqueles gritos abafados, minutos antes, haviam soado com certeza depois que Sarah já tinha morrido. Portanto, Laura devia ter sido surpreendida enquanto dormia por um homem recendendo ao sangue de sua mãe. Depois de dominá-la e imobilizá-la, ele se apressara em revistar o resto do segundo andar, preocupado com que mais alguém da família pudesse ter ouvido os gritos sufocados.

Talvez não tivesse se dirigido imediatamente para Laura. Não tendo encontrado ninguém nos outros quartos, confiante de que a casa estivesse sob seu controle, era mais que provável que ele iniciasse uma revista do local. Assim como nos livros, o assassino desejaria violar todos os espaços privados. Examinaria o conteúdo dos closets, as gavetas da escrivaninha; pegaria comida na geladeira; leria a correspondência. Talvez cheirasse as roupas sujas no cesto na lavanderia. Se encontrasse a coleção de fotos da família, poderia até se sentar por uma hora ou mais, divertindo-se com os álbuns.

Mais cedo ou mais tarde, no entanto, ele se voltaria para Laura.

Sarah Templeton fora uma mulher bastante atraente, mas visitantes noturnos como aquele homem sentiam-se atraídos pela juventude; alimentavam-se da inocência. Laura era sua caça preferida, tão irresistível quanto ovos de passarinho roubados por serpentes que sobem em árvores.

Quando finalmente superou a terrível náusea e teve certeza de que não revelaria sua presença por um súbito acesso de vômito, Chyna saiu do canto e atravessou o quarto em silêncio.

De qualquer forma, não estaria segura na suíte principal. Antes de o visitante se retirar, era bem provável que voltasse ali para dar uma última olhadela na pobre Sarah sob o chuveiro ligado, os braços esguios cruzados numa patética e inútil postura de defesa.

Na porta entreaberta Chyna parou para escutar.

No outro lado do corredor, as rosas esmaecidas no papel de parede pareciam mais misteriosas que nunca. O desenho possuía tamanha profundidade enigmática que ela quase se convenceu de que poderia afastar as trepadeiras e passar daquele caramanchão de papel para um reino ensolarado em que descobriria, ao olhar para trás, que aquela casa não existia.

Com a luz do abajur acesa na mesinha de cabeceira atrás dela, seria impossível passar despercebida pela porta e espiar à esquerda e à direita, pois assim que saísse do quarto projetaria uma sombra sobre as rosas no outro lado do corredor. Seria perigoso se demorar naquele inevitável anúncio de sua presença.

Seduzida por um silêncio prolongado que parecia prometer segurança, Chyna finalmente esgueirou-se entre a porta entreaberta e o umbral, saindo para o corredor... e lá estava ele. A três metros de distância. Perto da escada da frente, que ficava à direita. De costas para ela.

Já meio no corredor, Chyna ficou paralisada. Se o homem se virasse, ela não conseguiria se esconder antes que ele a vislumbrasse pelo canto dos olhos... mas mesmo assim ela se viu incapaz de qualquer movimento, enquanto ainda havia uma chance de evitá-lo. Tinha medo de fazer algum barulho; ele poderia ouvir e virar-se. Até mesmo o mais leve sussurro das fibras do tapete, comprimidas sob seus pés, atrairia a atenção do assassino.

O visitante fazia uma coisa tão bizarra que Chyna se sentiu paralisada por sua atitude tanto quanto pelo medo. Ele erguia as mãos à sua frente, tão alto quanto podia alcançar, e os dedos abertos penteavam languidamente o ar. Parecia em transe, como se tentasse captar impressões psíquicas do éter.

Era um homem enorme. Um metro e noventa, talvez mais alto. Musculoso. Cintura estreita, ombros largos. O casaco de brim esticava-se todo nas costas imensas.

Os cabelos eram abundantes e castanhos, aparados na nuca. Chyna não via o rosto dele. E torcia para que isso nunca acontecesse.

Os dedos que se mexiam no ar, manchados de sangue, pareciam muito fortes. Ele seria capaz de sufocá-la até a morte com uma única mão.

— Venha para mim — murmurou ele.

Mesmo num sussurro, a voz áspera possuía um timbre e uma força que eram magnéticos.

— Venha para mim.

Dava a impressão de que se dirigia não a uma visão que era o único a ver, mas a Chyna, como se seus sentidos fossem tão aguçados que tivesse percebido sua presença apenas pelo movimento do ar que ela deslocara ao sair em silêncio pela porta.

Então ela viu a aranha. Pendia do teto por um filamento de teia, trinta centímetros acima das mãos estendidas do assassino.

— Por favor.

Como se respondesse ao pedido do homem, a aranha soltou mais um pouco de fio e desceu.

O assassino parou de se esticar, virou a palma da mão para cima.

— Venha, pequena — sussurrou ele.

Gorda e preta, a obediente aranha pousou na enorme palma aberta. O assassino levou a mão à boca e inclinou a cabeça um pouco para trás. Esmagou a aranha e comeu-a — ou comeu-a viva.

Ficou imóvel por um instante, saboreando-a.

Depois, sem olhar para trás, foi até a escada à direita, no meio do corredor, e desceu para o andar térreo, quase com a rapidez e o silêncio da aranha.

Chyna estremeceu, aturdida por estar viva.

A casa tinha a quietude profunda da água contida por uma barragem, com tremenda força e pressão acumuladas.

Quando encontrou coragem para se mover, Chyna encaminhou-se cautelosamente para o alto da escada. Receava que o visitante não tivesse descido — que estivesse apenas brincando com ela, mantendo-se oculto, esperando, sorrindo, até o momento em que se voltaria para ela, com as palmas viradas para cima, e diria "Venha para mim".

Ela prendeu a respiração, assumiu o risco de ser descoberta e olhou para baixo. A escada fazia uma curva na escuridão crescente que levava ao vestíbulo, lá embaixo. Dava para ver apenas o suficiente para ter certeza de que o homem não se encontrava ali.

Até onde Chyna podia perceber, não havia luzes acesas no térreo. Ela se perguntava o que o assassino estaria fazendo, guiado apenas pelo pálido luar que entrava pelas janelas. Talvez estivesse num canto, agachado como uma aranha, sensível às mais sutis mudanças no padrão do ar, sonhando com a aproximação silenciosa e o dilaceramento frenético da presa.

Ela passou depressa pelo alto da escada, para a última parte do corredor, a caminho da outra porta aberta, a segunda fonte de claridade âmbar, temendo o que poderia encontrar. Mas era capaz de lidar com o temor e também com a descoberta. Era sempre não saber, desviar-se da verdade, que causava os suores noturnos e pesadelos.

Aquele quarto era menor do que a suíte principal, sem área de estar. Uma escrivaninha no canto. Cama de casal. Uma mesinha de cabeceira com um abajur de latão, uma cômoda, uma penteadeira com um banco acolchoado.

Na parede acima da cama havia um retrato grande de Freud. Chyna detestava Freud. Mas Laura, generosa e idealista, apegava-se a sua convicção em muitos aspectos da teoria freudiana; abraçava o sonho de um mundo sem culpa, em que todos seriam vítimas do passado conturbado e ansiariam por reabilitação.

Laura estava deitada na cama, o rosto virado para baixo, por cima dos lençóis e das cobertas. Tinha os pulsos algemados nas costas. Outro par de algemas prendia seus tornozelos. Uma corrente de aço ligava as algemas.

Ela fora estuprada. A calça do pijama azul folgado fora cortada de maneira meticulosa, digna de um alfaiate caprichoso. As tiras de pano azul haviam sido esticadas sobre as cobertas, ao lado de Laura. A blusa do pijama, levantada pelas costas, agora se acumulava em dobras amarrotadas sobre os ombros e a nuca.

Chyna avançou pelo quarto, seu medo agora igualado por um profundo pesar, que parecia estufar seu coração, mas ao mesmo tempo o deixava frio e vazio. Quando sentiu um tênue odor de sêmen derramado, o medo e o pesar foram suplantados pela raiva. Ao se agachar ao lado da cama, as mãos se contraíram em punhos, apertadas de tal maneira que as unhas se cravaram nas palmas.

Os cabelos louros encharcados de suor grudavam-se no rosto de Laura. As feições delicadas estavam pálidas e franzidas de ansiedade e os olhos fechados, apertados com toda força.

Ela não estava morta. Isso mesmo, não estava morta. Parecia impossível.

A menina — o terror a reduzira à condição de uma menina — murmurava tão baixo que as palavras não eram ouvidas mesmo a uma distância de poucos centímetros, mas o tom era tão urgente que o significado doloroso se tornava evidente. Era uma oração, a mesma que Chyna recitara em numerosas noites, há muito tempo: uma prece por misericórdia, uma súplica para se livrar daquele horror viva e incólume — oh, Deus, por favor, viva e incólume.

Naquelas outras noites, Chyna fora poupada do estupro e da morte. A metade do pedido de Laura já não fora atendido.

A garganta de Chyna se contraía numa angústia tão profunda que ela mal conseguiu falar:

— Sou eu.

As pálpebras de Laura se abriram, os olhos azuis se reviraram como os de um cavalo aterrorizado, arregalados de incredulidade.

— Todos mortos.

— Psiu... — sussurrou Chyna.

— Sangue. Nas mãos dele.

— Fale baixo. Vou tirá-la daqui.

— Fedia a sangue. Jack morreu. Nina. Todos.

Jack, o irmão que Chyna não conhecera. Nina, a cunhada. Obviamente, o assassino passara pelo bangalô antes de vir para a casa principal do vinhedo. Quatro mortos. Não se poderia contar com ajuda de nenhuma parte da extensa propriedade.

Chyna olhou preocupada para a porta aberta, depois ergueu-se apressada para verificar as algemas nos pulsos de Laura. Trancadas.

Com as mãos e os tornozelos algemados, ligados por uma corrente, Laura ficara imobilizada. Não conseguiria nem se levantar, muito menos andar.

E Chyna não tinha força suficiente para carregá-la.

Ela viu seu reflexo no espelho da penteadeira, no outro lado do quarto, e compreendeu com um choque como seu terror se revelava por completo no rosto contorcido.

Chyna fez um esforço para parecer mais controlada, pelo bem de Laura, e tornou a se abaixar ao lado da cama. Falou tão baixo quanto a amiga estivera rezando:

— Tem um revólver?

— Como?

— Tem um revólver na casa?

— Não.

— Em nenhum lugar da casa?

— Não, não.

— Merda!

— Jack.

— O que há com Jack?

— Ele tem.

— Um revólver? No bangalô?

— Jack tem um revólver.

Chyna não teria tempo para ir ao bangalô e voltar antes de o assassino retornar ao quarto de Laura. Além disso, era mais do que provável que ele já tivesse encontrado a arma e se apossado dela.

— Sabe quem é ele?

— Não. — Os olhos azul-celestes de Laura escureceram-se em desespero. — Saia daqui.

— Encontrarei uma arma.

— Vá embora! — sussurrou Laura, num tom mais urgente, um suor frio brilhando na testa.

— Uma faca — disse Chyna.

— Não morra por mim. — Depois insistiu, a meia-voz , trêmula mas veemente: — Fuja, Chyna. Pelo amor de Deus, fuja!

— Vou voltar.

— Fuja!

Houve um súbito som lá fora. O motor de um caminhão. Aproximando-se. Atônita, Chyna levantou-se.

— Está vindo alguém. Vou pedir ajuda.

O quarto de Laura ficava na frente da casa. Chyna foi até a mais próxima das duas janelas, que oferecia uma vista do caminho de menos de um quilômetro que saía da estrada rural.

A meio quilômetro de distância, faróis altos cortavam a noite. A julgar pela altura dos faróis, Chyna concluiu que o caminhão era grande.

Era milagroso que alguém aparecesse àquela hora, naquele lugar solitário.

Um ímpeto de esperança aflorou em Chyna, ao mesmo tempo em que compreendia que o assassino também ouviria o motor. O homem ou homens no caminhão não saberiam do perigo que corriam. Quando parassem na frente da casa, seriam mortos sem nenhuma chance de escapar.

— Fique me esperando.

Ela encostou a mão na testa úmida de Laura para tranqüilizá-la e depois atravessou o quarto até a porta, deixando a amiga sob o olhar presunçoso e sombrio de Sigmund Freud.

O corredor estava vazio.

Chyna apressou-se para o alto da escada curva, hesitou em descer para o tenebroso covil lá embaixo, mas logo concluiu que não havia outro lugar para ir. Desceu o mais depressa possível sem se apoiar no corrimão. Manteve-se afastada da balaustrada, onde ficaria muito exposta. Junto à parede era melhor.

Passou por uma série de enormes quadros de paisagens, em molduras ornamentadas, que quase pareciam janelas para a vista campestre. Antes, pareceram cenas alegres e coloridas. Agora haviam se tornado agourentas: florestas-de duendes, rios sinistros, campos assassinos.

O vestíbulo. Um tapete oval sobre o assoalho de carvalho encerado. Atrás da porta fechada, à direita, ficava o escritório de Paul Templeton. Depois da arcada, à esquerda, estendia-se a escura sala de estar.

O assassino poderia estar em qualquer parte.

Lá fora, o barulho do caminhão aumentou. Quase chegava à casa. O motorista seria fuzilado através do pára-brisa no instante em que parasse. Ou metralhado quando saltasse.

Chyna tinha de alertá-lo, não apenas pelo bem do desconhecido, mas também por si mesma, por Laura. Aquele homem era a única esperança das duas.

Certa de que o intruso comedor de aranha se mantinha por perto, ela esperava um ataque brutal a qualquer instante, mas mesmo assim abandonou a cautela e voou para a porta da frente. O tapete oval deslizou sob seus pés. Chyna perdeu o equilíbrio, estendeu as mãos para amortecer a queda e bateu com as palmas na porta da frente.