Biblio VT

Minha vida — a artística, pelo menos — poderia ser registrada num gráfico preciso, como a evolução de uma febre: os picos e os pontos mais baixos, os ciclos claramente definidos.

Comecei a escrever aos oito anos — a partir do nada, sem qualquer exemplo que me inspirasse. Jamais tinha conhecido alguém que escrevesse; a bem da verdade, conhecia poucas pessoas que liam. Mesmo assim, as únicas quatro coisas que me interessavam eram: ler livros, ir ao cinema, sapatear e desenhar. Então, um belo dia, comecei a escrever, sem saber que me acorrentara para o resto da vida a um amo nobre mas impiedoso. Deus, quando nos dá um talento, também nos entrega um chicote, a ser usado especialmente na autoflagelação.

Mas é claro que eu não sabia disso. Escrevia contos de aventura, de mistério policial, esquetes, histórias que ouvi de ex-escravos e veteranos da Guerra Civil. Era tudo muito divertido — num primeiro momento. Só parou de ter graça quando descobri a diferença entre escrever bem e escrever mal, e em seguida fiz uma descoberta ainda mais alarmante: havia uma diferença entre escrever muito bem e a verdadeira arte; sutil, mas devastadora. Daí em diante, o chicote não parou mais de descer!

Assim como alguns jovens passam de quatro a cinco horas por dia estudando piano ou violino, eu vivia entre meus papéis e minhas canetas. Apesar disso, jamais conversava com ninguém a respeito do que escrevia; se alguma pessoa me perguntasse o que eu andava fazendo durante todas aquelas horas, eu respondia que eram os trabalhos para a escola, que na verdade eu jamais fazia. Minha produção literária ocupava todo meu tempo: o meu aprendizado no altar da técnica e do domínio do ofício; as complexidades diabólicas da paragrafação, da pontuação, da disposição dos diálogos. Para não falar do grandioso projeto geral, o grande arco exigente unindo o meio ao começo e ao fim. Havia tanto o que aprender, e em tantas fontes: não só nos livros, mas na música, na pintura e na simples observação do dia-a-dia.

Na verdade, o mais interessante que eu escrevia naquela época eram as despojadas observações corriqueiras que registrava em meu diário. Descrições de vizinhos. Longas reproduções textuais de conversas entreouvidas. Mexericos locais. Uma espécie de noticiário ou reportagem, um estilo de “ver” e “ouvir”, que mais tarde haveria de exercer séria influência sobre mim, embora na época eu não o percebesse, pois todas as minhas obras “formais”, aquelas que eu retocava e datilografava com todo o cuidado, eram mais ou menos ficcionais.

Quando cheguei aos dezessete anos, já era um escritor consumado. Fosse eu um pianista, seria esse o momento do meu primeiro concerto. Decidi que estava pronto para ser publicado. Enviei contos para as principais revistas literárias trimestrais, bem como para as revistas de circulação nacional que, naquele tempo, traziam a melhor literatura de ficção dita “de qualidade” — Story, The New Yorker, Harper’s Bazaar, Mademoiselle, Harper’s, Atlantic Monthly —, e contos de minha autoria acabaram sendo devidamente publicados nesses periódicos.

E então, em 1948, publiquei um romance: Other voices, other rooms. Ele foi bem recebido pela crítica, tornando-se um best-seller. E também deu início, graças a uma exótica foto do autor na quarta capa, a certa notoriedade, que tem me acompanhado de perto desde então. De fato, muita gente atribuiu o sucesso comercial do romance à fotografia. Outros julgaram que esse livro não era mais do que uma aberração acidental: “É espantoso que uma pessoa tão jovem escreva tão bem assim”. Espantoso?

Mas eu só tinha feito escrever, todo dia, ao longo dos catorze anos anteriores! Ainda assim, o romance foi uma conclusão satisfatória para o primeiro ciclo do meu desenvolvimento.

Uma novela, Bonequinha de luxo, pôs fim ao segundo ciclo, em 1958. Durante os dez anos transcorridos, experimentei quase todos os gêneros literários, procurando dominar diversas técnicas e adquirir uma virtuosidade técnica tão forte e flexível quanto uma rede de pesca. Evidentemente fracassei em muitas das áreas que invadi, mas é verdade que os fracassos ensinam mais que os sucessos. Pelo menos foi o meu caso, e mais tarde pude aplicar, com grande proveito, o que tinha aprendido. De qualquer modo, durante essa década de explorações, escrevi coletâneas de contos (A tree of night, Memória de Natal), ensaios e retratos (Local color, Observations, minha obra contida em Os cães ladram), peças teatrais (The grass harp, Uma casa de flores), roteiros para cinema (Beat the devil, Os inocentes) e muitas reportagens factuais, em sua maioria para a New Yorker.

Na verdade, do ponto de vista do meu destino de criador, o trabalho mais interessante que fiz ao longo de toda essa segunda fase foi publicado inicialmente sob a forma de uma série de artigos na New Yorker e depois num livro intitulado The muses are heard. Neles, eu falava da primeira iniciativa de intercâmbio cultural entre a União Soviética e os Estados Unidos: a turnê pela Rússia, empreendida em 1955, da montagem de Porgy and Bess por uma companhia de negros americanos. Apresentei toda essa aventura como um cômico e curto “romance de não-ficção” ou “sem ficção” [“nonfiction novel”], o primeiro do gênero.

Alguns anos antes, Lillian Ross tinha publicado Filme, o livro em que relatava a produção de um longa-metragem, A glória de um covarde; com seus cortes rápidos, seus flashbacks e flash-forwards, a narrativa parecia ela própria um filme. Ao ler a obra me perguntei o que aconteceria se a autora abrisse mão de sua rígida disciplina linear de narrar tudo da maneira mais direta possível e apresentasse o conteúdo como se fosse ficcional — o livro resultaria melhor ou pior? E decidi, caso se apresentasse um tema apropriado, que eu faria uma tentativa dessas: Porgy and Bess, e a Rússia nas profundezas do inverno, pareceram-me o tema certo.

The muses are heard recebeu críticas excelentes; mesmo as fontes que normalmente não me encaravam com muita simpatia se viram levadas a elogiá-lo. Ainda assim, não atraiu uma atenção especial, e as vendas foram moderadas. Apesar disso, para mim, o livro foi um acontecimento importante: enquanto eu o escrevia, percebi que talvez tivesse encontrado uma solução para o que sempre fora meu maior dilema criativo.

Já fazia vários anos que eu me sentia cada vez mais atraído pelo jornalismo como forma de arte em si. E tinha dois motivos. Primeiro, não me parecia que nada de verdadeiramente inovador tivesse acontecido na literatura em prosa, ou na literatura em geral, desde os anos 20; segundo, o aspecto artístico do jornalismo era um território quase inexplorado, pela simples razão de que muito poucos artistas literários se dedicavam ao jornalismo narrativo; quando o faziam, era na forma de ensaios de viagem ou autobiografias. A partir de The muses are heard, comecei a pensar “em linhas” muito diferentes: eu queria produzir um romance jornalístico, uma obra de grande porte que tivesse a credibilidade do fato, a instantaneidade do cinema, a profundidade e a liberdade da prosa, e a precisão da poesia.

Mas foi só em 1959 que algum instinto misterioso me conduziu para o meu tema — um obscuro caso de homicídio numa região isolada do Kansas —, e foi apenas em 1966 que pude publicar o resultado, A sangue frio.

Num conto de Henry James, acho que “The middle years”, um dos personagens, um escritor nas sombras da maturidade, lamenta: “Vivemos no escuro, fazemos o que podemos, o resto é a loucura da arte”. Ou algo semelhante. De qualquer maneira, o sr. James é categórico; o que ele diz é verdadeiro. E a parte mais escura do escuro, a parte mais louca da loucura são os altos riscos permanentemente envolvidos no processo. Os escritores, pelo menos os que assumem riscos autênticos, os que se dispõem a agüentar o tranco e a caminhar na prancha, têm muito em comum com outra estirpe de homens solitários — os sujeitos que ganham a vida nos salões de bilhar e nas mesas de carteado. Muita gente achou que fosse loucura minha passar seis anos vagando pelas planícies do Kansas; outros rejeitaram integralmente meu conceito de “romance de não-ficção”, proclamando que era indigno de um escritor “sério”; Norman Mailer descreveu isso como um “fracasso da imaginação” — queria dizer, suponho, que um romancista deveria escrever sobre algo imaginário, e não sobre coisas reais.

Sim, foi parecido com um jogo de pôquer de cacife muito alto; passei seis anos de estraçalhar os nervos, sem saber se tinha ou não um livro. Foram verões longos e invernos gelados, mas não parei de distribuir as cartas, de jogar minha mão da melhor maneira possível. E finalmente ficou claro que eu tinha, sim, um livro. Vários críticos protestaram, afirmando que “romance de não-ficção” não passava de um rótulo publicitário, de um logro, e que não havia nada de realmente novo ou original no que eu produzira. Mas houve quem tivesse uma impressão diferente, escritores que perceberam o valor da minha experiência e se apressaram em se apropriar dela — e ninguém com mais presteza do que Norman Mailer, que ganhou muito dinheiro e conquistou diversos prêmios escrevendo romances de não-ficção (Os exércitos da noite, Of a fire on the moon, A canção do carrasco), sempre tomando o cuidado, porém, de jamais descrevê-los como romances “de não-ficção”. Não importa; Mailer é um belo escritor e um bom camarada, e fico satisfeito por lhe ter sido de alguma serventia.

A ziguezagueante curva do meu prestígio como escritor tinha chegado a uma altura considerável, e ali a deixei ficar antes de passar ao meu quarto, e espero derradeiro, ciclo. Por quatro anos, mais ou menos de 1968 a 1972, fiquei a maior parte do tempo lendo e escolhendo, reescrevendo e indexando cartas minhas, cartas remetidas por outras pessoas, meus diários e agendas (contendo relatos minuciosos de centenas de cenas e conversas) dos anos 1943 a 1965. Pretendia usar boa parte desse material num livro que já vinha planejando de longa data: uma variação sobre o romance de não-ficção. Dei ao livro o nome de Answered prayers [Súplicas atendidas], que remete a uma citação de santa Teresa: “Mais lágrimas foram derramadas por súplicas atendidas do que por súplicas sem resposta”. Em 1972 comecei a trabalhar nesse livro escrevendo primeiro o último capítulo (é sempre bom saber para onde se vai). Em seguida, escrevi o primeiro capítulo, “Unspoiled monsters” [Monstros incólumes].

Então o quinto, “A severe insult to the brain” [Um grave insulto ao cérebro”]. E depois o sétimo, “La côte basque” [A costa basca]. E prossegui dessa maneira, escrevendo diversos capítulos fora da seqüência. E só conseguia fazê-lo porque o enredo — ou melhor, os enredos — era verdadeiro; e todos os personagens, reais; não era difícil guardar tudo na memória, porque nada tinha sido inventado. Ainda assim, Answered prayers não pretendia ser um roman à clef comum, em que os fatos se apresentam disfarçados de ficção. Minhas intenções eram opostas: remover os disfarces, e não fabricá-los.

Em 1975 e 1976, publiquei quatro capítulos do livro na revista Esquire. E isso despertou a irritação de certos círculos, nos quais se julgou que eu estaria traindo confidências, injuriando amigos e/ou adversários. Não pretendo entrar nessa discussão; a questão diz respeito à política social, e não ao mérito artístico. Direi apenas que tudo que um escritor pode usar em seu trabalho é o material que reuniu graças ao seu empenho e às suas observações, e que não se pode negar seu direito de usá-lo. É possível condenar esse uso, mas não impedi-lo.

Entretanto, acabei parando de trabalhar em Answered prayers em setembro de 1977, fato que nada teve a ver com qualquer reação do público aos trechos já publicados do livro. A interrupção ocorreu porque me vi às voltas com problemas sérios: sofri ao mesmo tempo uma crise criativa e uma crise pessoal. Já que esta última tinha muito pouca relação, ou nenhuma, com a primeira, só preciso me estender a respeito do caos criativo.

Hoje, por mais que tenha sido um tormento, fico feliz por essa crise ter acontecido; afinal, ela modificou inteiramente não só meu entendimento do ato de escrever, minha atitude em relação à arte, à vida e ao equilíbrio entre as duas, como também minha compreensão da diferença existente entre o que é verdade e o que é realmente verdade.

Em primeiro lugar, acho que a maioria dos escritores, mesmo os melhores, escreve além da conta. Prefiro escrever de menos. Simples, claro como um regato. Mas sentia que meu texto estava ficando denso demais, que eu precisava de três páginas para chegar a efeitos que deveria ser capaz de produzir num único parágrafo. Reli vezes sem conta tudo que tinha escrito de Answered prayers, e comecei a ter dúvidas — não em relação ao tema ou à minha abordagem, mas em relação à textura da escrita propriamente dita. Reli A sangue frio, e tive a mesma sensação: havia muitos trechos que eu não escrevera tão bem quanto deveria, cujo potencial não havia explorado plenamente. Aos poucos, mas com uma sensação de alarme cada vez maior, li cada palavra que já tinha publicado, e percebi que nunca, em nenhum momento da minha vida de escritor, eu tinha conseguido deflagrar toda a energia e toda a excitação estética que o material continha. Mesmo quando o texto era bom, dava para notar que eu só tinha trabalhado com a metade, e às vezes apenas um terço, dos poderes de que dispunha. Por quê?

A resposta, revelada a mim ao cabo de meses de meditação, era simples mas não satisfatória. Pelo menos, não adiantou de nada para atenuar minha depressão; na verdade, fez com que ela se adensasse. Porque a resposta criava um problema aparentemente insolúvel, e, se eu não fosse capaz de resolvê-lo, o melhor seria parar de escrever.

O problema era: como é que um escritor pode combinar com sucesso, em uma única forma — o conto, digamos —, tudo que sabe sobre todas as demais formas de escrita?

Por isso minha obra muitas vezes só produzia uma luz insuficiente; a voltagem estava presente, mas, por me restringir às técnicas da forma em que estava trabalhando, eu acabava por não usar tudo que sabia a respeito de composição literária — tudo que eu aprendera escrevendo roteiros de cinema, peças teatrais, reportagens, poemas, contos, novelas, romance. Um escritor precisa dispor na mesma paleta de todas as suas cores, de todas as suas habilidades, de modo a poder combiná-las (e, nos casos apropriados, aplicá-las simultaneamente). Mas como?

Voltei a Answered prayers. Eliminei um capítulo e reescrevi outros dois. Um progresso, sem dúvida um progresso. Mas a verdade é que eu precisava retornar ao jardim-de-infância.

E lá estava eu — mais uma vez correndo riscos numa dessas apostas assustadoras! Mas estava animado; sentia sobre mim o brilho de um sol invisível. Ainda assim, meus primeiros experimentos foram canhestros. Eu me sentia realmente uma criança às voltas com uma caixa de lápis de cor.

Do ponto de vista técnico, a maior dificuldade que eu tivera ao escrever A sangue frio tinha sido me deixar completamente de fora. Normalmente, o repórter precisa se usar como personagem, como uma testemunha ocular, a fim de firmar sua credibilidade. Mas eu considerava essencial para o tom aparentemente neutro desse livro que o autor estivesse ausente. Na verdade, em todas as minhas reportagens, eu sempre tentara me manter o mais invisível que conseguia.

Agora, porém, eu me postava no centro do palco, e reconstituía, com rigor e minúcia, conversas corriqueiras travadas com pessoas do cotidiano: o zelador do meu prédio, um massagista da academia de ginástica, um velho colega de escola, meu dentista. Depois de escrever centenas de páginas desse tipo de coisa bem simplória, acabei desenvolvendo um estilo. Tinha encontrado uma estrutura básica em que eu poderia incorporar tudo que sabia sobre a arte de escrever.

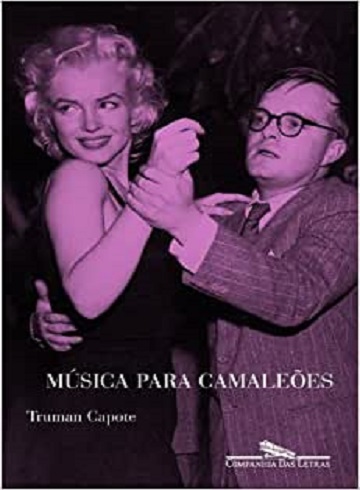

Tempos depois, usando uma versão modificada dessa mesma técnica, escrevi uma novela de não-ficção (“Caixões entalhados à mão”) e uma série de contos. E o resultado é este volume: Música para camaleões.

E como foi que tudo isso afetou minha outra obra em andamento, Answered prayers? Consideravelmente. Por enquanto, eis-me aqui, nas trevas da minha loucura, totalmente a sós com meu baralho — e, claro, com o chicote que Deus me deu.

1. Música para camaleões

Ela é alta e esbelta, tem uns setenta anos, cabelos grisalhos, é bem cuidada, nem preta nem branca, de uma cor dourada e clara de rum. É uma aristocrata da Martinica

que vive em Fort-de-France, mas também tem um apartamento em Paris. Estamos sentados no terraço de sua casa, uma casa arejada e elegante, que parece toda feita de

renda de madeira: lembra certas casas antigas de Nova Orleans. Estamos tomando chá de hortelã gelado, levemente temperado com absinto.

Três camaleões verdes perseguem uns aos outros pelo terraço; um deles faz uma pausa aos pés de Madame, exibindo a língua bífida, e ela comenta: “Camaleões. Criaturas

excepcionais. A maneira como mudam de cor. Vermelho. Amarelo. Verde-limão. Cor-de-rosa. Lilás-claro. E sabia que adoram música?”. Ela me contempla com seus belos

olhos negros. “Não acredita?”

Madame passara toda a tarde me contando muitas coisas curiosas. Como à noite seu jardim ficava cheio de imensas mariposas noturnas. Que seu motorista, uma figura

de grande dignidade que me conduzira até a casa dela numa Mercedes verde-escura, tinha sido condenado pelo envenenamento da mulher mas fugira da ilha do Diabo. E

descrevera uma aldeia, no alto das montanhas do norte, totalmente habitada por albinos: “Pessoinhas de olhos cor-de-rosa, brancas como giz. Ocasionalmente podemos

ver algumas delas nas ruas de Fort-de-France”.

“Sim, é claro, acredito.”

Ela inclina de lado a cabeça prateada. “Não, não acredita. Mas vou provar.”

Com essas palavras, Madame ingressa em seu fresco salão caribenho, um aposento sombreado com ventiladores de teto que giram devagar, e se instala num piano bem afinado.

Continuo sentado na varanda, de onde consigo observar essa mulher sofisticada e idosa, produto de sangues variados. Ela começa a executar uma sonata de Mozart.

Aos poucos os camaleões se acumularam; uma dúzia, mais uma dúzia, na maioria verdes, alguns escarlates, outros lilás. Trotavam através da varanda e se aglomeravam

à porta do salão, uma platéia sensível e atenta à música executada. E que parou, porque de repente minha anfitriã se levantou e bateu o pé, ao que os camaleões se

espalharam como fagulhas desprendidas por uma estrela que explodisse.

Então ela me encara. “Et maintenant? C’est vrai?”

“De fato. Mas parece tão estranho.”

Ela sorri. “Alors. Esta ilha inteira nada em estranheza. Esta casa, por exemplo, é assombrada. Muitos fantasmas moram aqui. E não nas trevas. Alguns deles aparecem

à luz forte do meio-dia; mais atrevidos, impossível. Impertinentes.”

“O que também é comum no Haiti. Lá os fantasmas muitas vezes andam em plena luz do dia. Uma vez vi uma horda de fantasmas trabalhando num campo perto de Petionville.

Removiam lagartas dos cafeeiros.”

Ela aceita a informação como fato, e continua: “Oui. Oui. Os haitianos fazem seus mortos trabalhar. São conhecidos por isso. Os nossos, deixamos entregues às suas

dores. E a seus caprichos. Tão rudes, os haitianos. Tão créoles. E lá é impossível mergulhar, os tubarões são tão assustadores. E os mosquitos: o tamanho deles,

a audácia! Aqui na Martinica não temos mosquitos. Nenhum”.

“Já tinha reparado; e me perguntei por quê.”

“Também nos perguntamos. A Martinica é a única ilha do Caribe que não é amaldiçoada pelos mosquitos, e ninguém sabe explicar por quê.”

“Talvez as mariposas noturnas devorem todos eles.”

Ela ri. “Ou os fantasmas.”

“Não. Acho que os fantasmas iriam preferir as mariposas.”

“É, as mariposas devem ser o alimento favorito dos fantasmas. Se eu fosse um fantasma esfomeado, comeria qualquer coisa exceto mosquitos. Quer mais gelo no seu copo?

Mais absinto?”

“Absinto. Não conseguimos isso nos Estados Unidos. Nem mesmo em Nova Orleans.”

“Minha avó paterna era de Nova Orleans.”

“A minha também.”

Enquanto ela serve o absinto de um deslumbrante frasco esmeralda: “Então talvez sejamos aparentados. O nome de solteira dela era Dufont. Alouette Dufont”.

“Alouette? É mesmo? Muito bonito. Sei de duas famílias Dufont em Nova Orleans, mas não tenho parentesco com nenhuma delas.”

“Que pena. Seria divertido chamar você de primo. Alors. Claudine Paulot me disse que esta é sua primeira visita à Martinica.”

“Claudine Paulot?”

“Claudine e Jacques Paulot. Você os conheceu no jantar do governador, na outra noite.”

Eu me lembro: ele é um homem alto e bem-apessoado, o primeiro presidente do Tribunal de Apelações para a Martinica e a Guiana Francesa, onde fica a ilha do Diabo.

“O casal Paulot. Sei. Eles têm oito filhos. Ele é bastante favorável à pena de morte.”

“O senhor parece ser um viajante. Por que nunca tinha vindo para cá?”

“À Martinica? Bem, eu tinha certa relutância. Um grande amigo meu foi assassinado aqui.”

Os lindos olhos de Madame se mostram uma fração menos amigáveis do que antes. E ela faz um pronunciamento pausado: “O homicídio é uma ocorrência rara aqui. Não somos

um povo violento. Somos sérios, mas não violentos”.

“Sérios. Sim. As pessoas nos restaurantes, nas ruas, até mesmo nas praias têm expressões muito severas. Parecem bastante preocupadas. Como os russos.”

“Precisamos ter em mente que aqui a escravidão só acabou em 1848.”

Não consigo ligar as duas coisas, mas não chego a perguntar nada, porque ela já diz: “Além do mais, a Martinica é très chère. Um sabonete comprado em Paris por cinco

francos aqui custa o dobro. O preço de tudo é duas vezes mais alto porque tudo precisa ser importado. Se esses criadores de caso conseguirem o que querem, e a Martinica

se tornar independente da França, vai ser o fim de tudo. A Martinica não tem como existir sem o subsídio da França. Simplesmente deixaríamos de existir. Alors, alguns

de nós têm uma expressão bem séria. Mas, falando de maneira geral, você acha a população atraente?”.

“As mulheres. Vi algumas mulheres lindíssimas. Dóceis, delicadas, de postura lindamente altaneira; de estrutura óssea excelente, como a dos gatos. E elas também

têm certa agressividade muito atraente.”

“É o sangue senegalês. Temos muitos senegaleses aqui. Mas e os homens? Não os acha tão atraentes?”

“Não.”

“Concordo. Os homens não são atraentes. Comparados às nossas mulheres, parecem irrelevantes, sem caráter: vin ordinaire. A Martinica, sabe, é uma sociedade matriarcal.

Quando isso ocorre, como na Índia, por exemplo, os homens nunca são grande coisa. Percebi que o senhor está olhando para meu espelho negro.”

Estou. Meus olhos o miram, distraídos — são atraídos por ele contra minha vontade, como às vezes são irresistivelmente cativados pelo chuvisco sem sentido de um

aparelho de televisão mal regulado. O poder que ele tem é assim frívolo, e portanto vou descrevê-lo em excesso — à maneira desses romancistas da “avant-garde” francesa

que, tendo descartado a narrativa, os personagens e a estrutura, se restringem a parágrafos que ocupam uma página toda detalhando os contornos de um único objeto,

a mecânica de um movimento isolado: uma parede, uma parede branca em que uma mosca descreve meandros. Assim: o objeto na sala de estar de Madame é um espelho negro.

Tem pouco menos de vinte centímetros de altura e quinze de largura. É emoldurado por um estojo de couro negro surrado, em forma de livro. Na verdade, o estojo está

aberto sobre uma mesa, exatamente como se fosse uma edição de luxo para ser folheada e lida; mas não há nada ali que se possa ler ou ver — além do mistério da imagem

de quem o contempla projetada pela superfície do espelho negro antes de se afundar em suas profundezas sem fim, seus corredores de trevas.

“Pertenceu”, ela explica, “a Gauguin. O senhor sabe, claro, que ele viveu e pintou aqui antes de se instalar entre os polinésios. Esse espelho negro era dele. Era

um artefato muito comum entre os artistas do século passado. Van Gogh usava um. E Renoir também.”

“Não entendo muito bem. Para que eles usavam esses espelhos?”

“Para refrescar a visão. Renovar sua resposta à cor, às variações de tonalidade. Depois de um período longo trabalhando, com os olhos fatigados, descansavam contemplando

esses espelhos negros. Exatamente como os gourmets, num banquete com vários pratos sofisticados, reavivam o palato com um sorbet de citron.” Madame ergue da mesa

o pequeno volume que contém o espelho e o passa para mim. “Eu o uso com freqüência, quando meus olhos se ressentem do excesso de sol. É muito reconfortante.”

Reconfortante mas também perturbador. O negrume, quando o contemplamos por bastante tempo, deixa de ser negro e se torna de um estranho azul prateado, o limiar de

visões secretas; como Alice, eu me sinto à beira de uma viagem através do espelho, uma viagem que hesito em começar.

A certa distância escuto a voz dela — enevoada, serena, culta: “O senhor então tinha um amigo que foi assassinado aqui?”.

“Tinha.”

“Americano?”

“Sim. Era um homem muito talentoso. Músico. Compositor.”

“Ah, eu me lembro — o homem que escrevia óperas! Judeu. Usava bigodes.”

“Chamava-se Marc Blitzstein.”

“Mas já faz tanto tempo! Pelo menos quinze anos. Ou mais. Pelo que entendi, o senhor está hospedado no novo hotel. La Bataille. O que está achando?”

“Muito agradável. Um pouco tumultuado porque estão construindo um cassino lá. O homem encarregado do cassino se chama Shelley Keats. Quando soube achei que fosse

piada, mas o nome dele realmente é esse.”

“Marcel Proust trabalha no Le Foulard, aquele pequeno restaurante de frutos do mar em Schoelcher, a aldeia de pescadores. Marcel é garçom. Você ficou decepcionado

com nossos restaurantes?”

“Sim e não. São melhores do que em qualquer outro lugar do Caribe, porém caros demais.”

“Alors. Como eu já disse, tudo aqui é importado. Não plantamos nem os legumes e verduras que comemos. Os nativos se acham muito especiais.” Um beija-flor entra na

varanda e se equilibra casualmente no ar. “Mas nossos frutos do mar são excepcionais.”

“Sim e não. Nunca vi lagostas tão imensas. Verdadeiras baleias; criaturas pré-históricas. Pedi uma, mas não tinha gosto de nada e era tão dura de mastigar que perdi

uma obturação. Como as frutas da Califórnia: lindas de se olhar, mas sem gosto.”

Ela sorri, nada feliz: “Bem, espero que nos desculpe”. Eu me arrependo da minha crítica e percebo que não estou sendo muito gentil.

“Almocei no seu hotel semana passada. Na varanda que dá para a piscina. Fiquei chocada.”

“Por quê?”

“Por causa dos banhistas. As senhoras estrangeiras em torno da piscina estavam sem nada em cima e com muito pouco embaixo. Isso é permitido no seu país? Mulheres

se exibindo praticamente nuas?”

“Não num lugar tão público quanto uma piscina de hotel.”

“Exatamente. E não acho que deveria ser tolerado aqui. Mas é claro que não podemos nos dar ao luxo de contrariar os turistas. O senhor se deu ao trabalho de conferir

alguma das nossas atrações turísticas?”

“Ontem fomos ver a casa onde nasceu a imperatriz Josefina.”

“Jamais aconselho alguém a fazer esse passeio. Aquele velho, o curador, que nunca fecha a boca! E não sei dizer o que é pior — o francês, o alemão ou o inglês que

ele fala. Muito aborrecido. Como se a viagem até lá já não fosse bastante cansativa.”

Nosso beija-flor se retira. Ao longe, ouvimos orquestras de tambores de aço, pandeiros, um coro de vozes embriagadas (“Ce soir, ce soir nous danserons sans chemise,

sans pantalons”: Hoje à noite, hoje à noite dançaremos sem camisa e sem calças), sons que nos fazem lembrar que é Carnaval na Martinica.

“Geralmente”, ela declara, “saio da ilha durante o Carnaval. É impossível. O tumulto, o mau cheiro.”

Quando planejei minha experiência na Martinica, que incluía viajar na companhia de três outras pessoas, não sabia que nossa visita coincidiria com o Carnaval: nasci

em Nova Orleans, já estou farto desse assunto. No entanto, a versão martinicana se revelou surpreendentemente vital, espontânea e animada, como a explosão de uma

bomba numa fábrica de fogos de artifício. “Estamos gostando, meus amigos e eu. Ontem à noite vimos um grupo maravilhoso desfilando: cinqüenta homens com guarda-chuvas

pretos, cartolas de seda e esqueletos fosforescentes pintados no peito. Adoro as senhoras com perucas feitas de tiras de papel dourado e com lantejoulas coladas

por todo o rosto. E os homens de branco, usando os vestidos de noiva de suas mulheres! E os milhões de crianças carregando velas acesas, cintilando como vagalumes.

Na verdade, quase tivemos um desastre. Tomamos um carro emprestado no hotel e chegamos a Fort-de–France; avançávamos bem devagar pelo meio da multidão, quando um

dos nossos pneus estourou, e fomos imediatamente cercados por demônios vermelhos munidos de tridentes...”

Madame acha graça: “Oui. Oui. Os garotos que se vestem de diabos vermelhos. Isso vem de séculos!”.

“Sim, mas eles começaram a dançar em cima do carro. Causando grandes estragos. O teto se transformou num verdadeiro terreiro de samba. Mas não podíamos abandonar

o carro, com medo de que o avariassem de modo irremediável. Então o mais calmo dos meus amigos, Bob MacBride, se ofereceu para trocar o pneu ali mesmo. O problema

é que ele estava usando um terno novo de linho branco, e não queria sujá-lo.”

“E então ele se despiu. Muito sensato.”

“Pelo menos foi engraçado. Ver MacBride, que é um sujeito do tipo bem solene, só de cueca, tentando trocar o pneu enquanto toda a loucura da Terça-Feira Gorda rodopiava

à volta dele, e demônios vermelhos tentavam espetá-lo com seus tridentes. Tridentes de papelão, felizmente.”

“Mas o senhor MacBride conseguiu trocar o pneu?”

“Se não tivesse conseguido, duvido muito que eu estivesse aqui abusando da sua hospitalidade.”

“Pois não teria acontecido nada. Não somos um povo violento.”

“Não, por favor. Não estou sugerindo que estivéssemos em perigo. Era só... bem... parte da graça.”

“Absinto? Un peu?”

“Uma gota. Obrigado.”

O beija-flor retorna.

“E seu amigo, o compositor?”

“Marc Blitzstein.”

“Estive pensando. Uma vez ele veio jantar aqui. Trazido por madame Derain. E lorde Snowdown estava aqui aquela noite. Com o tio, o inglês que construiu todas aquelas

casas em Mustique...”

“Oliver Messel.”

“Oui. Oui. Meu marido ainda era vivo. Ele tinha ótimo ouvido para música. E pediu ao seu amigo que tocasse piano. E ele tocou algumas canções alemãs.” Ela agora

está de pé, andando de um lado para o outro, e percebo como é extraordinária sua silhueta, como ela parece etérea, delineada no interior de seu tênue vestido parisiense

de renda verde. “Lembro-me disso, mas não consigo lembrar de como ele morreu. Quem o matou?”

O tempo todo o espelho negro está pousado no meu colo, e mais uma vez meus olhos sondam suas profundezas. É estranho aonde nos levam nossas paixões, como nos perseguem

e flagelam, impingindo — nos sonhos indesejados — destinos que não são bem-vindos.

“Dois marinheiros.”

“De onde? Da Martinica?”

“Não. Dois marinheiros portugueses desembarcados de um navio ancorado no porto. Ele conheceu os dois num bar. Estava aqui, escrevendo uma ópera, e tinha alugado

uma casa. Levou os dois para casa com ele...”

“Agora me lembrei. Eles roubaram tudo que ele tinha e o surraram até a morte. Foi horrível. Uma tragédia apavorante.”

“Um trágico acidente.” O espelho negro ri de mim: Por que você diz isso? Não foi acidente nenhum.

“Mas nossa polícia prendeu esses marinheiros. Eles foram julgados, condenados e enviados para a prisão na Guiana. Não sei se ainda estão presos. Vou perguntar a

Paulot. Ele deve saber. Afinal, ele é o primeiro presidente do Tribunal de Apelação.”

“Na verdade não importa.”

“Não importa!? Esses facínoras deveriam ter sido guilhotinados!”

“Não. Mas eu não me incomodaria de ver os dois trabalhando nos campos do Haiti, recolhendo lagartas nos cafezais.”

Despregando os olhos do brilho demoníaco do espelho, percebo que minha anfitriã se deslocou temporariamente do terraço para seu salão envolto em sombras. Um acorde

de piano soa, e mais outro. Madame está brincando com a mesma melodia. Logo os melômanos se acumulam, camaleões escarlates, verdes, lavanda, uma platéia que, enfileirada

no piso de terracota do terraço, lembra a disposição de uma notação musical. Um mosaico mozartiano.

2. O sr. Jones

Durante o inverno de 1945, morei vários meses numa pensão do Brooklyn. Não era um lugar miserável, e sim um antigo brownstone* agradavelmente mobiliado e mantido

num asseio hospitalar por suas proprietárias, duas irmãs solteironas.

O sr. Jones morava no quarto ao lado do meu. O meu quarto era o menor da casa; e o dele, o maior, um belo aposento ensolarado, o que lhe era muito conveniente, uma

vez que ele nunca saía de lá: tudo de que precisava — refeições, compras, lavanderia — era providenciado pelas proprietárias de meia-idade. Mas ele sempre recebia

visitas; em geral, meia dúzia de pessoas, homens e mulheres, jovens, velhos, nem um nem outro, passavam por seu quarto a cada dia, do começo da manhã até tarde da

noite. Ele não era traficante de drogas nem vidente; não, todos vinham apenas conversar com ele e aparentemente o presenteavam com pequenas somas de dinheiro por

suas palavras e seus conselhos. Fora isso, ele não tinha nenhum meio visível de sustento.

Nunca tive uma conversa com o próprio sr. Jones, circunstância que desde então muitas vezes lamentei. Era um homem bem-apessoado, de uns quarenta anos. Esbelto,

com cabelos negros e traços marcantes; um rosto fino e pálido, malares altos e uma marca de nascença na face esquerda, uma pequena imperfeição escarlate em forma

de estrela. Usava óculos de armação de ouro com lentes negras: era cego, além de ser aleijado — de acordo com as irmãs, perdera o uso das pernas devido a um acidente

na infância, e só conseguia se deslocar com muletas. Estava sempre de terno e colete, impecável, cinza-escuro ou azul, e gravata discreta — como que pronto para

partir rumo a um escritório de Wall Street.

No entanto, como já disse, ele nunca saía da casa. Passava os dias simplesmente sentado numa poltrona confortável de seu quarto alegre, recebendo visitas. Eu não

saberia dizer por que aquelas pessoas de aparência tão comum vinham vê-lo, ou sobre o que conversavam, e andava preocupado demais com minhas coisas para fazer suposições

a esse respeito. Quando pensava no assunto, imaginava que seus amigos tivessem encontrado nele um homem inteligente e bondoso, um bom ouvinte a quem podiam fazer

confidências e consultar acerca de seus problemas: um misto de sacerdote e terapeuta.

O sr. Jones tinha um telefone. Era o único inquilino com uma linha particular. E tocava o tempo todo, muitas vezes depois da meia-noite ou bem cedo, às seis horas

da manhã.

Mudei-me para Manhattan. Alguns meses depois, voltei àquela pensão para pegar um caixote de livros que tinha deixado lá. Enquanto as proprietárias me serviam chá

e bolo em sua “sala de visitas” adornada com cortinas de renda, perguntei-lhes pelo sr. Jones.

As mulheres baixaram os olhos. Limpando a garganta, uma delas respondeu: “Está nas mãos da polícia”.

A outra arriscou: “Comunicamos que ele tinha desaparecido”.

A primeira acrescentou: “Mês passado, vinte e seis dias atrás, minha irmã subiu levando o café-da-manhã do senhor Jones, como sempre. Ele não estava lá. Todos os

seus pertences continuavam no lugar. Mas ele tinha sumido”.

“É estranho...”

“... que um homem totalmente cego, um aleijado sem condições de se mover...”

Dez anos se passam.

Nesta tarde de dezembro de frio polar, estou em Moscou. A bordo de um vagão do metrô. Além de mim, poucos passageiros. Um deles, um homem sentado bem à minha frente,

usa botas, sobretudo grosso e comprido e gorro de pele ao estilo russo. Tem olhos brilhantes, azuis como os de um pavão.

Depois de um instante de dúvida, fiquei simplesmente olhando fixo, pois, mesmo sem os óculos pretos, não havia como confundir aquele rosto fino e singular, aqueles

malares altos e sua singular marca de nascença vermelha em forma de estrela.

Eu estava a ponto de atravessar o corredor do vagão e abordá-lo quando o trem parou numa estação, e o sr. Jones, lançando mão de um bom par de pernas vigorosas,

levantou-se e desceu do vagão a passos largos. Rapidamente, a porta do trem se fechou atrás dele.

* Prédio revestido de pedra escura, típico de Nova York. (N. T.)

3. Uma luz na janela

Certa vez fui convidado para um casamento; a noiva sugeriu que eu viajasse de carro, na companhia de um par de convidados, o sr. a e a sra. Roberts, que eu não conhecia.

Era um dia frio de abril, e, ao longo da viagem de Nova York até Connecticut, o casal Roberts, na faixa dos quarenta e poucos anos, pareceu muito agradável — não

que fossem pessoas com quem eu escolheria passar um longo fim de semana, mas também não eram nada maus.

No entanto, muita bebida alcoólica foi consumida na recepção do casamento; segundo os meus cálculos, um terço do total pelos meus condutores. Eles foram os últimos

a deixar a festa — mais ou menos às onze da noite — e fiquei muito ressabiado de acompanhá-los; eu sabia bem que estavam embriagados, mas não percebi o quanto. Tínhamos

percorrido mais ou menos uns trinta quilômetros, com o carro descrevendo um trajeto consideravelmente pouco retilíneo, e o sr. e a sra. Roberts trocando insultos

nos termos mais extraordinários (na verdade, parecia um momento extraído de Quem tem medo de Virginia Woolf?), quando o sr. Roberts, muito compreensivelmente, dobrou

numa entrada errada e se perdeu numa estrada vicinal escura. Eu lhes pedia, e finalmente comecei a suplicar, que parassem o carro e me deixassem descer, mas estavam

tão envolvidos em suas invectivas que me ignoravam. O carro acabou parando (temporariamente) por conta própria ao bater a lateral no tronco de uma árvore. Aproveitei

a oportunidade para pular pela porta traseira do carro e enveredar correndo pelo bosque. Logo o maldito veículo seguiu viagem, deixando-me sozinho na escuridão gelada.

Tenho certeza de que meus anfitriões nem sequer sentiram minha falta; Deus sabe que não senti falta deles.

Mas não era uma alegria ter sido largado ali numa noite fria e ventosa. Comecei a caminhar, esperando chegar a uma estrada de maior movimento. Andei por meia hora

sem avistar habitação alguma. E então, bem encostado à estrada, vi um pequeno chalé de madeira com varanda e com uma janela iluminada por uma lâmpada. Subi à varanda

na ponta dos pés e olhei pela janela; uma senhora idosa, de finos cabelos brancos e um rosto redondo e agradável, estava sentada junto ao fogo, lendo um livro. Havia

um gato enrodilhado em seu colo, e vários outros cochilando a seus pés.

Bati na porta, e quando ela abriu, eu lhe disse, com os dentes batendo: “Desculpe perturbar, mas sofri uma espécie de acidente; será que poderia usar seu telefone

para chamar um táxi?”.

“Oh, meu Deus”, ela disse, sorrindo. “Sinto muito, mas não tenho telefone. Sou muito pobre. Mas, por favor, entre.” Quando ultrapassei a porta e entrei no aposento

acolhedor, ela disse: “Minha nossa, rapaz. Você está quase congelado. Posso lhe fazer um café? Uma xícara de chá? Tenho um pouco de uísque, que o meu marido deixou

— ele morreu seis anos atrás”.

Respondi que um pouco de uísque seria muito bem-vindo.

Enquanto ela ia buscar a bebida, aqueci minhas mãos junto ao fogo e corri os olhos pela sala. Era um lugar alegre, ocupado por seis ou sete gatos das cores dos vira-latas.

Olhei o título do livro que a sra. Kelly — era assim que ela se chamava, conforme mais tarde fiquei sabendo — vinha lendo: era Emma, de Jane Austen, uma das minhas

escritoras favoritas.

Ao voltar com um copo de gelo e uma empoeirada garrafa de bourbon, a sra. Kelly disse: “Sente-se, sente-se. É muito raro eu receber visitas. Claro, tenho os meus

gatos. Bem, o senhor vai pernoitar? Tenho um quartinho de hóspedes esperando há muito tempo por um convidado. De manhã, o senhor poderá caminhar até a estrada, pegar

uma carona até a cidade e então poderá procurar uma oficina para consertar seu carro. Fica a menos de dez quilômetros daqui”.

Perguntei-lhe como ela conseguia viver tão isolada, sem carro próprio e sem telefone; ela me respondeu que seu bom amigo, o carteiro, cuidava de todas as suas compras.

“Albert. Ele é muito carinhoso e fiel. Só que vai se aposentar ano que vem. Depois disso, não sei o que será de mim. Mas alguma coisa há de aparecer. Talvez um novo

carteiro bondoso. Mas me diga: que tipo de acidente o senhor sofreu?”

Quando lhe expliquei a verdade do que tinha ocorrido, ela reagiu com indignação: “Pois o senhor fez a coisa certa. Eu jamais entraria num carro com alguém que tivesse

sequer cheirado um cálice de licor. Foi assim que perdi meu marido. Quarenta anos casados, quarenta anos felizes, e fui perdê-lo atropelado por um motorista bêbado.

Se não fossem os meus gatos...”. E acariciou um gato laranja que ronronava em seu colo.

Conversamos perto do fogo até meus olhos ficarem pesados. Conversamos sobre Jane Austen (“Ah, Jane. Minha tragédia é que li todos os livros dela tantas vezes que

já sei de cor”) e outros escritores admirados: Thoreau, Willa Cather, Dickens, Lewis Carroll, Agatha Christie, Raymond Chandler, Hawthorne, Tchékhov, Maupassant

— ela era uma mulher de espírito alerta e variado; a inteligência iluminava seus olhos castanhos como a pequena lâmpada acesa na mesinha ao lado dela. Conversamos

sobre escritores de Connecticut, políticos, lugares distantes (“nunca viajei para outro país, mas, se eu tivesse uma oportunidade, eu iria é para a África. Às vezes

sonho com a África, com montanhas verdes, calor, lindas girafas, elefantes andando de um lado para o outro”), religião (“claro, fui criada no catolicismo, mas agora

quase me dá vergonha dizer isso, tenho o espírito aberto. Leitura demais, talvez”), jardinagem (“planto, colho e faço conserva de todos os meus legumes; uma necessidade”).

E finalmente: “Perdoe esta minha parolagem. O senhor não tem idéia do prazer que me dá. Mas já passou muito da sua hora de dormir. A minha, pelo menos, sei que já

chegou”.

Ela me conduziu até o andar de cima, e, depois que me vi confortavelmente instalado numa cama de casal debaixo de uma deliciosa pilha de lindas colchas de retalhos,

ela voltou para me desejar boa noite e bons sonhos. Fiquei acordado, pensando. Que experiência extraordinária — ser uma senhora de idade vivendo sozinha no meio

do nada e receber um desconhecido que bate à sua porta no meio da noite, e não só abri-la como ainda acolhê-lo com todo o calor e lhe oferecer pouso. Se nossos papéis

fossem invertidos, duvido que eu tivesse a mesma coragem, para não falar em generosidade.

Na manhã seguinte ela me serviu o café-da-manhã na cozinha. Café e farinha de aveia quente com açúcar e creme de leite; eu estava com fome e achei tudo delicioso.

A cozinha era mais acanhada ainda que o resto da casa; o fogão, uma geladeira ruidosa, tudo parecia a ponto de expirar. Tudo menos um objeto grande e mais moderno,

um freezer, que ficava num canto.

Ela continuava a tagarelar: “Adoro passarinhos. Sinto tanta culpa por não lhes atirar migalhas no inverno! Mas não quero que eles se juntem em volta da casa. Por

causa dos gatos. O senhor gosta de gatos?”.

“Sim, já tive uma siamesa chamada Toma. Ela viveu até os doze anos, e íamos juntos a toda parte. Corremos o mundo todo. E, depois que ela morreu, nunca mais tive

coragem de arranjar outro gato.”

“Então pode ser que o senhor compreenda isto”, ela disse, levando-me até o freezer e levantando a tampa. Continha apenas gatos: pilhas de gatos congelados e perfeitamente

preservados — dúzias de gatos. Tive uma sensação estranha. “Todos meus velhos amigos. Que encontraram o descanso. É que eu não conseguia me conformar com a perda

deles. Com a perda completa.” Ela riu e disse: “O senhor deve estar achando que sou um pouco fora dos eixos”.

Um pouco fora dos eixos? Sim, um pouco fora dos eixos, pensei enquanto caminhava sob o céu cinzento na direção da estrada que ela me indicara. Mas radiosa: uma luz

na janela.

4. Mojave

Às cinco daquela tarde de inverno tinha hora marcada com o dr. Bentsen, outrora seu psicanalista e agora seu amante. Quando a relação entre os dois se transformara

de analítica em emocional, ele tinha insistido, por razões de ordem ética, para que ela deixasse de ser paciente dele. Não que isso fizesse muita diferença. Ele

não valera muito a ela como analista e como amante... bem, certa vez ela o acompanhara com os olhos enquanto ele corria para pegar o ônibus: cem quilos de Intelectual

de Manhattan, de estatura mais para baixa, em torno dos cinqüenta anos de idade, com ancas largas e olhos míopes. E ela caíra na risada: como era possível amar um

homem tão mal-humorado, tão maldotado quanto Ezra Bentsen? A resposta era que não o amava; na verdade, nem mesmo gostava dele. Mas pelo menos não o associava à renúncia

e ao desespero. Ela temia seu marido; não tinha medo do dr. Bentsen. Ainda assim, era o marido que ela amava.

Ela era rica; pelo menos, recebia uma mesada substancial do marido, que era rico, e desse modo podia pagar o aluguel do apartamento conjugado onde ela se encontrava

com o amante talvez uma vez por semana, às vezes duas, nunca mais do que isso. E também podia comprar os presentes que ele parecia esperar nessas ocasiões. Não que

ele fosse capaz de apreciar a qualidade deles: abotoaduras Verdura, cigarreiras clássicas Paul Flato, o obrigatório relógio Cartier e (de maneira bem mais apropriada)

ocasionais somas específicas em dinheiro, que ele lhe pedia “como empréstimo”.

Ele, porém, nunca dera a ela um único presente. Na verdade, dera um: uma tiara espanhola de madrepérola para os cabelos, que ele alegava ter recebido de herança,

um tesouro materno. Evidentemente, não era nada que ela pudesse usar, porque mantinha os cabelos curtos, soltos e da cor do tabaco, formando como que uma auréola

de infância em torno de seu rosto enganosamente ingênuo e juvenil. Graças às dietas, a exercícios particulares com Joseph Pilates e aos cuidados dermatológicos do

dr. Orentreich, ela aparentava vinte e poucos anos; tinha trinta e seis.

A tiara espanhola. Os cabelos dela. Aquilo lembrava Jaime Sanchez e algo que lhe acontecera na véspera. Jaime Sanchez era seu cabeleireiro, e, embora eles se conhecessem

havia menos de um ano, tinham se tornado, a seu modo, bons amigos. Ela só fazia confidências a ele até certo ponto; ele revelava a ela consideravelmente mais. Até

pouco tempo antes, ela considerava Jaime um jovem feliz, quase abençoado pela sorte. Ele dividia o apartamento com um atraente companheiro, um jovem dentista chamado

Carlos. Jaime e Carlos, colegas de turma em San Juan, tinham vindo juntos de Porto Rico, instalando-se primeiro em Nova Orleans, depois em Nova York, e fora Jaime,

com muito talento, trabalhando num salão de beleza, quem pagara os estudos de Carlos até sua formatura em odontologia. Agora Carlos tinha um consultório e uma clientela

de porto-riquenhos e negros prósperos.

No entanto, por ocasião de suas últimas visitas ao salão, ela percebera que os olhos geralmente desanuviados de Jaime Sanchez exibiam uma expressão sombria, amarelada,

como se ele estivesse de ressaca, e que as mãos tão habilidosas e coordenadas do cabeleireiro, em geral calmas e ágeis, tremiam um pouco.

Ontem, enquanto aparava com a tesoura os cabelos dela, ele de repente se interrompeu e começou a arquejar — não como quem se esforça para respirar, mas como quem

luta para abafar um grito.

Ela perguntou: “O que foi? Você está bem?”.

“Não.”

Ele caminhou até uma pia e borrifou água fria no rosto. Enquanto se enxugava, disse: “Vou matar Carlos”. E ficou na expectativa, como se esperasse que ela lhe perguntasse

por quê; ela se limitou a fitá-lo, e ele prosseguiu: “Não adianta mais conversar. Ele não entende nada. O que eu digo não significa nada. Minha única maneira de

continuar a me comunicar com ele é matá-lo. Aí ele vai entender”.

“Eu é que não estou entendendo, Jaime.”

“Alguma vez já lhe falei de Angelita? Minha prima Angelita? Ela chegou aqui faz seis meses. Sempre foi apaixonada por Carlos. Desde que tinha, oh, doze anos de idade.

E agora Carlos também se apaixonou por ela. Quer casar com ela e ter uma casa cheia de filhos.”

Ela ficou tão embaraçada que só lhe ocorreu uma pergunta: “E ela é uma boa moça?”.

“Boa demais.” Ele tinha agarrado a tesoura e recomeçara a cortar. “Não, é isso mesmo. É uma moça excelente, muito miúda, parece um periquito bonitinho, e é boa,

muito mais do que deveria; a bondade dela acaba sendo cruel. Embora ela não perceba que está sendo cruel. Por exemplo...” Ela olhou de relance para o rosto de Jaime,

em movimento no espelho acima da pia; não era o rosto alegre que tantas vezes a encantava, mas um reflexo exato da dor e da perplexidade. “Angelita e Carlos querem

que eu vá morar com eles depois que casarem, nós três juntos no mesmo apartamento. Foi idéia dela, mas Carlos disse sim! isso mesmo! Devemos ficar todos juntos,

e a partir de então ele e eu vamos viver como irmãos. É por isso que preciso matá-lo. Ele não pode ter me amado, nunca, não se for capaz de ignorar que estou passando

por esse inferno. Ele me diz: ‘Eu amo você, Jaime; mas Angelita... com ela é diferente’. Não existe diferença. Ou você ama ou não. Ou você destrói ou não. Mas isso

é algo que Carlos nunca vai entender. Nada atinge esse homem, nada — só uma bala ou uma navalha.”

Ela teve vontade de rir; mas não conseguiu, porque percebeu que ele falava a sério e também porque sabia bem o quanto certas pessoas só conseguem realmente reconhecer

a verdade, só entendem, quando submetidas a um sofrimento extremo.

Ainda assim ela riu, mas de um modo que Jaime não poderia interpretar como um riso autêntico. Um gesto comparável a um encolher de ombros solidário. “Você jamais

seria capaz de matar alguém, Jaime.”

Ele começou a escovar os cabelos dela; os puxões não eram delicados, mas ela sabia bem que a raiva que ele transmitia era contra si mesmo, e não contra ela. “Merda!”

E então: “Não. E é esse o motivo da maioria dos suicídios. Alguém está torturando você. Você quer matar a pessoa, mas não pode. Toda a sua dor é porque você ama

essa pessoa, mas nem assim você pode matá-la, porque é a ela que você ama. E então, em vez disso, você se mata”.

Ao se despedir, ela pensou em beijá-lo no rosto, mas acabou decidindo lhe dar um aperto de mão. “Eu bem sei como isto é uma coisa batida, Jaime. E sei também que,

agora, não vai ajudá-lo em nada. Mas lembre-se: sempre se pode encontrar uma outra pessoa. Basta não querer tornar a encontrar a mesma pessoa, e pronto.”

O apartamento dos encontros ficava na parte leste da rua 56; hoje ela caminhou até lá, desde sua casa, uma pequena townhouse* em Beekman Place. Estava ventando,

havia restos de neve na calçada e a promessa de mais neve no ar, mas ela se agasalhara muito bem com o casaco que seu marido lhe dera de Natal — um sobretudo de

camurça marrom-escuro, cor de zibelina, forrado de pele de zibelina.

Um primo tinha alugado esse apartamento para ela no nome dele. Esse primo, casado com uma verdadeira megera, morava em Greenwich e às vezes freqüentava o apartamento

na companhia de sua secretária, uma japonesa gorda que costumava se encharcar com um frasco de Mitsouko capaz de desnortear qualquer olfato. Naquela tarde o apartamento

recendia poderosamente a Mitsouko, e assim ela pôde deduzir que o primo provavelmente estivera ali havia pouco. Isso significava que ela precisava mudar os lençóis.

Trocou a roupa de cama, e em seguida começou a se preparar. Numa mesinha ao lado da cama, colocou uma caixinha embrulhada num papel cerúleo reluzente; o pacote continha

um palito de ouro que ela comprara na Tiffany, um presente para o dr. Bentsen — entre seus hábitos detestáveis estava o de palitar os dentes o tempo todo e, ainda

por cima, palitá-los com uma série interminável de fósforos de papelão. Parecera a ela que o palito de ouro poderia tornar o processo um pouco menos ofensivo. Pôs

uma pilha de discos de Lee Wiley e Fred Astaire na vitrola, serviu-se uma taça de vinho branco, despiu-se completamente, lubrificou-se e estendeu-se na cama, cantarolando,

acompanhando o divino Fred, e atenta ao rumor da chave de seu amante na porta.

A julgar pelas aparências, orgasmos eram acontecimentos agônicos na vida de Ezra Bentsen: ele fazia caretas, rilhava as dentaduras, gania como um cãozinho assustado.

Claro, ela sempre ficava aliviada quando ouvia o ganido; o som significava que dali a pouco sua carcaça coberta de espuma sairia de cima dela, pois ele não era do

tipo que se deixava ficar ali, murmurando doces lisonjas: ele simplesmente rolava de lado e pronto. E hoje, depois disso, ele estendeu as mãos cobiçosas para a caixinha

azul, sabendo que era um presente para ele. Depois de abrir o pacote, grunhiu.

Ela explicou: “É um palito de ouro”.

Ele deu um risinho, um som incomum vindo dele, pois tinha um senso de humor bastante reduzido. “Bonitinho”, ele disse, e começou a palitar os dentes. “Sabe o que

aconteceu ontem à noite? Dei uma bofetada em Thelma. Com força. E mais um soco na barriga.”

Thelma era a mulher dele; ela trabalhava como psiquiatra infantil e tinha fama de ser muito competente.

“O problema de Thelma é que não dá para conversar com ela. Ela não entende. Às vezes é o único jeito de fazê-la ouvir o que você quer dizer. Deixá-la com a boca

inchada.”

Ela pensou em Jaime Sanchez.

“Você conhece a mulher de Roger Rhinelander?”, o dr. Bentsen perguntou.

“Mary Rhinelander? O pai dela era o melhor amigo do meu. Eram sócios numa coudelaria de cavalos de corrida. Um dos cavalos dela ganhou o Dérbi de Kentucky. Mas,

coitada! Casou com um verdadeiro canalha.”

“É o que ela me diz.”

“Ah? A senhora Rhinelander se tornou sua paciente?”

“Há muito pouco tempo. Engraçado. Ela veio me procurar mais ou menos pelo mesmo motivo que você; a situação dela é quase idêntica.”

Pelo mesmo motivo? Na verdade, uma série de problemas haviam contribuído para que acabasse seduzida no sofá do dr. Bentsen, o principal dos quais era não ter sido

capaz de manter relações sexuais com o marido depois do nascimento do segundo filho do casal. Ela tinha se casado aos vinte e quatro anos; o marido era quinze anos

mais velho que ela. Embora brigassem com freqüência e sentissem muito ciúme um do outro, os primeiros cinco anos de casamento permaneciam na memória dela como um

mar de rosas. A dificuldade só começou quando ele pediu que ela tivesse um filho; se ela não estivesse tão apaixonada, jamais teria consentido — passara a infância

inteira com medo de crianças, e a companhia de uma criança ainda a deixava desconfortável. Mas ela lhe deu um filho homem, e a experiência da gravidez a deixou traumatizada:

quando não estava sofrendo de verdade, imaginava algum tormento; depois do parto, caiu numa depressão que se estendeu por mais de um ano. Ela passava catorze horas

por dia dormindo um sono de Seconal; nas outras dez, mantinha-se acordada à base de anfetaminas. O segundo filho, outro menino, fora um acidente alcoólico — embora

ela desconfiasse que, na verdade, tinha sido lograda pelo marido. No momento em que soube que ficara novamente grávida, ela insistiu em fazer um aborto; ele respondeu

que pediria o divórcio se ela abortasse. Mas com o tempo ele acabou se arrependendo. O menino nasceu prematuro, dois meses antes da hora, deixou de morrer por pouco

e, devido à violenta hemorragia interna, ela também; no final das contas, durante longos meses de terapia intensiva os dois pairaram acima de um abismo. A partir

de então, ela nunca mais tornou a dividir a cama com o marido; queria mas não conseguia, pois a mera presença dele sem roupas ou a idéia do corpo dele dentro do

dela bastava para lhe evocar terrores intoleráveis.

O dr. Bentsen usava meias pretas grossas presas por ligas, que nunca retirava para “fazer amor”; enquanto enfiava as pernas devidamente ornadas pelas ligas numa

calça de brim azul com assento lustroso, anunciou: “Vamos ver. Amanhã é terça. Quarta é o dia do nosso aniversário...”.

“Nosso aniversário?”

“Meu e de Thelma! Nosso vigésimo aniversário de casamento. Eu queria levá-la a... Qual é o melhor restaurante da cidade atualmente?”

“E que diferença faz? É pequeno demais, elegante demais, e o dono jamais lhe daria uma mesa.”

A falta de senso de humor dele se reafirmou: “Que coisa mais estranha, você falar assim. Como é que ele não me daria uma mesa?”.

“Não dando. Só de olhar para você ele vai saber que você tem canelas peludas. Existem algumas pessoas que se recusam a servir quem tem canelas peludas. E ele é uma

delas.”

O dr. Bentsen conhecia bem o hábito que ela tinha de introduzir um linguajar desconhecido na conversa, e tinha aprendido a fingir que sabia o que aquilo significava;

ele era tão ignorante a respeito do ambiente dela quanto ela a respeito do dele, mas a volúvel instabilidade do seu caráter jamais lhe permitiria reconhecê-lo.

“Pois bem, então”, ele disse, “sexta-feira está bem? Em torno das cinco?”

Ela respondeu: “Não, obrigada”. Ele estava dando o laço na gravata e parou; ela continuava deitada na cama, descoberta, nua; Fred cantava “By myself”. “Não, obrigada,

querido doutor B. Acho que não vamos tornar a nos encontrar aqui.”

Ela notou que ele estava espantado. Claro que ele iria sentir falta dela — ela era linda e o tratava com consideração, ela jamais se incomodava quando ele lhe pedia

dinheiro. O dr. Bentsen se ajoelhou ao lado da cama e acariciou o seio dela. Ela percebeu um bigode gelado de suor em seu lábio superior. “O que foi? Drogas? Bebida?”

Ela riu e respondeu: “Eu só tomo vinho branco, e bem pouco. Não, meu amigo. É só por causa das suas canelas peludas”.

Assim como muitos analistas, o dr. Bentsen tinha um espírito muito literal; por um segundo, ela achou que ele fosse tirar as meias para examinar os pés. Com um tom

brusco de criança, ele rebateu: “Mas não tenho canelas peludas”.

“Ah, tem, sim. Como as de um cavalo. Todos os cavalos comuns têm canelas peludas. Mas não os puros-sangues. Todo puro-sangue tem canelas lisas e lustrosas. Dê lembranças

minhas a Thelma.”

“Muito engraçadinha. Sexta-feira?”

O disco de Astaire acabou. Ela tomou o último gole do vinho.

“Talvez. Eu ligo”, ela disse.

Mas no fim das contas não ligou, e nunca mais tornou a vê-lo — exceto uma única vez, um ano mais tarde, ao se sentar numa banqueta ao lado dele no La Grenouille;

ele almoçava com Mary Rhinelander, e ela achou muita graça ao ver a sra. Rhinelander assinar a conta.

A neve prometida já tinha chegado quando ela voltou, novamente a pé, para sua casa em Beekman Place. A porta da frente, pintada de amarelo-claro, tinha uma aldrava

de bronze na forma de pata de leão. Anna, uma das quatro irlandesas que trabalhavam na casa, veio abrir a porta e informou que as crianças, esgotadas por uma tarde

de patinação na pista de gelo do Rockefeller Center, já tinham jantado e sido postas na cama.

Graças a Deus. Assim ela não seria obrigada a cumprir aquela meia hora de brincadeira, histórias e beijinhos de boa-noite que costumava encerrar o dia de seus filhos;

talvez não fosse a mais afetuosa das mães, mas era dedicada — como fora sua própria mãe. Eram sete da noite, e seu marido tinha telefonado dizendo que chegaria em

casa às sete e meia; às oito eles eram esperados num jantar com o casal Sylvester Hales, amigos de São Francisco. Ela tomou um banho, perfumou-se para remover as

lembranças do dr. Bentsen, refez sua maquiagem, que só aplicava em quantidades moderadas, vestiu um cafetã de seda cinza e calçou sapatinhos de seda cinza com fivelas

de pérolas.

Estava posando junto à lareira na biblioteca do segundo andar quando ouviu os passos do marido na escada. Era uma pose graciosa, tão convidativa quanto o próprio

aposento, uma sala octogonal incomum, com paredes cobertas de laca cor de canela, piso laqueado de amarelo, prateleiras de bronze (uma idéia tomada de empréstimo

de Billy Baldwin), dois imensos buquês de orquídeas castanhas arranjados em vasos chineses amarelos, um cavalo de Marino Marini num canto, um Mares do Sul de Gauguin

na parede acima do consolo da lareira, na qual um fogo delicado borboleteava. Janelas de toda a altura das paredes revelavam a visão de um jardim no escuro, da neve

que caía e de rebocadores iluminados boiando no East River como lanternas acesas. Havia um divã voluptuoso em frente ao fogo, forrado de veludo cor de café; diante

dele, sobre uma mesa laqueada no mesmo tom de amarelo do piso, repousava um balde de prata cheio de gelo; embebida no gelo, uma garrafa repleta até o gargalo de

vodca russa vermelha aromatizada com pimenta.

O marido hesitou à porta, e aprovou-a com um gesto afirmativo de cabeça: era um desses homens que realmente reparam na aparência de uma mulher e que percebem num

relance a atmosfera geral. Ele merecia que ela se arrumasse para ele, e aquela era uma das razões menores do amor que ela lhe dedicava. Um motivo mais importante

era que ele se parecia com o pai dela, o homem que tinha sido, e haveria de ser para sempre, o homem da sua vida; seu pai se suicidara com um tiro, mas ninguém sabia

por quê, uma vez que era um cavalheiro de uma discrição quase fora do normal. Antes que isso acontecesse, ela desfizera três noivados. Dois meses depois da morte

do pai, ela conhecera George e casara com ele porque tanto na aparência quanto nos modos ele lhe lembrava seu grande amor perdido.

Ela atravessou o aposento para encontrar o marido no meio do caminho. Beijou-lhe o rosto, e a carne em que seus lábios pousaram estava tão fria quanto os flocos

de neve na janela. Ele era um homem alto, irlandês, de cabelos negros e olhos verdes; bonito, ainda que ultimamente tivesse acumulado um peso adicional considerável

e suas bochechas estivessem um tanto pendentes. Ele emanava vitalidade; e isso já bastava para torná-lo atraente tanto para as mulheres quanto para os homens. Observado

de perto, porém, podia-se notar nele uma fadiga secreta, a falta de qualquer otimismo verdadeiro. Sua mulher percebia isso com toda a intensidade, e por que não

haveria de perceber? Era ela a causa principal.

Ela disse: “O tempo está tão feio lá fora, e você, com um ar tão cansado. Vamos ficar em casa e jantar perto do fogo”.

“É mesmo, querida? Você não se importa? Fico achando que é certa maldade com os Hales. Embora ela seja uma babaca.”

“George! Não use esta palavra. Você sabe o quanto eu detesto.”

“Desculpe”, ele disse; e estava mesmo arrependido. Sempre tomava o cuidado de não ofendê-la, assim como ela tomava a mesma precaução com ele: uma conseqüência do

silêncio que os mantinha ao mesmo tempo juntos e distantes.

“Vou ligar e dizer que você está com início de gripe.”

“E não vai mentir. Acho que estou mesmo.”

Enquanto ela ligava para os Hales, e combinava com Anna um jantar de sopa e suflê a ser servido dali a uma hora, ele tomou sem respirar uma dose inacreditável da

vodca escarlate, sentindo que a bebida acendia uma fogueira em seu estômago; antes da volta da mulher, serviu-se de mais uma dose respeitável e se estendeu ao comprido

no divã. Ela se ajoelhou no chão, tirou seus sapatos e começou a massagear seus pés: Deus é testemunha de que ele não tinha canelas peludas.

Ele gemeu. “Hummm. Que delícia.”

“Eu amo você, George.”

“Eu também.”

Ela pensou em pôr um disco para tocar, mas não, o som do fogo era tudo de que o aposento precisava.

“George?”

“Sim, querida?”

“No que você está pensando?”

“Numa mulher chamada Ivory Hunter.”

“Você realmente conhece uma pessoa chamada Ivory Hunter?”

“Bem. Era o nome artístico que ela usava. Foi dançarina de teatro de revista.”

Ela riu. “Mas o que é isso, uma das suas aventuras de estudante?”

“Eu não cheguei a conhecê-la pessoalmente. Só ouvi falar dela uma vez. Foi no verão depois que me formei em Yale.”

Ele fechou os olhos e tomou toda sua vodca. “No verão em que viajei de carona até o Novo México e a Califórnia. Lembra? Foi quando quebrei o nariz. Numa briga de

bar, em Needles, na Califórnia.” Ela gostava daquele seu nariz quebrado, que compensava a extrema suavidade do rosto dele; uma vez ele falara em tornar a quebrar

e consertar, mas ela o convencera do contrário. “Era começo de setembro, que é sempre a época mais quente do ano no sul da Califórnia; em torno de quarenta graus

todo dia. Eu deveria ter tomado um ônibus, pelo menos para atravessar o deserto. Mas resolvi seguir em frente feito um idiota, em pleno Mojave, carregando uma mochila

que pesava mais de vinte quilos e suando até ficar sem uma gota de suor no corpo. Garanto que fazia uns sessenta e cinco graus à sombra. Se desse para achar uma

sombra. Mas nada. Só areia, cactos e um céu azul fervente. Um caminhão grande passou, mas não quis parar para mim. Só matou uma cascavel que tentava atravessar a

estrada rastejando.

“Eu não parava de pensar que ainda ia acabar encontrando alguma coisa. Um posto. De vez em quando passava um carro, mas era como se eu fosse invisível. Comecei a

sentir pena de mim mesmo, a entender o que pode significar se sentir totalmente desamparado, e compreendi por que os budistas costumam mandar os jovens sair mendigando.

É um aprendizado de humildade. Acaba com a última camada de gordura infantil.

“E então encontrei o senhor Schmidt. Achei que ele talvez fosse uma miragem. Um velho de cabelos brancos, uns quinhentos metros mais à frente, à beira da estrada.

Estava de pé ao lado da pista, com ondas de calor dançando à volta. Quando cheguei mais perto, vi que trazia uma bengala e usava óculos pretos, e que estava vestido

como alguém a caminho da igreja — terno branco, camisa branca, gravata preta, sapatos pretos.

“Sem olhar em minha direção, e ainda a certa distância, ele gritou: ‘Eu me chamo George Schmidt’.

“E respondi: ‘Olá, senhor. Boa tarde’.

“Ele disse: ‘É de tarde?’.

“‘Passa das três.’

“‘Então já faz mais de duas horas que estou parado aqui. Você se incomodaria de me dizer onde estou?’

“‘No meio do deserto de Mojave. Uns trinta quilômetros a oeste de Needles.’

“‘Imagine só’, ele disse. ‘Deixar um cego de setenta anos abandonado no meio do deserto. Com dez dólares no bolso, e mais nada além da roupa do corpo. As mulheres

são iguais às moscas: quando não pousam no açúcar, pousam na merda. Não vou dizer que sou feito de açúcar, mas agora ela realmente resolveu se meter na merda. Meu

nome é George Schmidt.’

“E respondi: ‘Certo, senhor, já me disse. Eu sou George Whitelaw’. Ele queria saber aonde eu estava indo, quais eram meus planos; e, quando eu disse que estava viajando

de carona, a caminho de Nova York, ele perguntou se eu não poderia lhe dar a mão e ajudá-lo a caminhar um pouco. Talvez conseguíssemos carona. Esqueci de mencionar

que ele tinha sotaque alemão e era extremamente corpulento, quase gordo; dava a impressão de ter passado a vida toda deitado numa rede. Mas, quando peguei a mão

dele, senti a aspereza, a força imensa que ela tinha. Não era um par de mãos que dava vontade de sentir em torno do pescoço. E ele disse: ‘É verdade, tenho mãos

fortes. Trabalho como massagista há cinqüenta anos, os últimos doze em Palm Springs. Você tem água?’. Eu lhe passei meu cantil, que ainda estava pela metade. E ele

me disse: ‘Ela me deixou aqui sem uma gota d’água. A coisa toda me pegou de surpresa. Embora eu não possa dizer que não deveria estar preparado, conhecendo Ivory

como conheço. Ela é a minha mulher. Ivory Hunter, esse é o nome dela. Fazia striptease, chegou a se apresentar na Feira Mundial de Chicago em 1932, e poderia ter

se tornado uma verdadeira estrela, não fosse por Sally Rand. Foi Ivory quem inventou a história de dança do leque, mas a tal Rand roubou a idéia dela. Pelo menos

é o que Ivory diz. Deve ser mais uma das mentiras dela. Epa, cuidado com a cascavel, está em algum lugar por aí, estou ouvindo o chocalho dela. Tem duas coisas que

me dão medo. Cobras e mulheres. Elas têm muito em comum. E uma das coisas que elas têm em comum é a seguinte: tanto numas como nas outras, a última coisa que morre

é o rabo’.

“Passaram alguns carros, eu agitava o polegar, e o velho tentava fazê-los parar acenando com a bengala, mas devíamos estar com uma aparência estranha demais — um

rapaz todo sujo, de macacão, junto a um velho cego vestindo suas melhores roupas urbanas. Acho que teríamos ficado lá até hoje, se não fosse esse chofer de caminhão.

Era mexicano. Estava parado no acostamento trocando um pneu. Sabia falar umas cinco palavras de tex-mex,** só palavrões, mas eu ainda me lembrava de muita coisa

do espanhol aprendido no verão que passei com tio Alvin, em Cuba. Então o mexicano me contou que estava a caminho de El Paso, e disse que, se era para lá que estávamos

indo, podíamos subir na cabine.

“Mas o senhor Schmidt não estava com muita vontade. Precisei praticamente arrastá-lo para dentro da jamanta. ‘Detesto mexicanos. Não conheci nenhum de quem eu tivesse

gostado. Se não fosse por um mexicano... Ele só tem dezenove anos, e ela, eu diria pelo toque da pele, diria que Ivory é uma mulher com bem mais de sessenta. Quando

casei com ela, uns anos atrás, ela falou que tinha cinqüenta e dois. Eu morava num acampamento de trailers ao lado da estrada 111. Um desses acampamentos de trailers

entre Palm Springs e Cathedral City. Cathedral City! Um nome e tanto para aquela verdadeira lixeira, que não passa de um amontoado de cabarés, bilhares e bares de

veados. A única coisa que se pode dizer a favor de Cathedral City é que Bing Crosby mora lá. Se é que isso quer dizer alguma coisa. De qualquer modo, ao meu lado,

num outro trailer, morava minha amiga Hulga. Depois que minha mulher morreu — ela morreu no mesmo dia que Hitler —, Hulga me levava de carro para o trabalho todo

dia; ela é garçonete no mesmo clube de judeus em que trabalho como massagista. Todos os garçons e garçonetes do clube são alemães altos e louros. Os judeus adoram;

e fazem os empregados trabalhar duro. Um dia Hulga me contou que uma prima estava vindo passar um tempo com ela. Ivory Hunter. Esqueci o nome civil dela, está na

certidão de casamento mas sempre esqueço. Ela já tinha se casado umas três vezes antes de me conhecer; e acho que não se lembrava mais do seu nome de solteira. De

qualquer modo, Hulga me contou que essa prima dela, Ivory, tinha sido uma dançarina famosa, mas acabara de deixar o hospital e tinha perdido o último marido por

causa do ano inteiro passado no hospital, com tuberculose. Por isso Hulga tinha convidado Ivory para morar em Palm Springs. Por causa dos ares. E também porque ela

não tinha mais aonde ir. Na primeira noite que Ivory passou lá, Hulga me convidou para ir à casa dela, e gostei da prima na mesma hora; a gente não conversava muito,

passava quase o tempo todo escutando rádio, mas gostei de Ivory. Ela tinha uma voz linda, arrastada e muito suave, como a voz de uma enfermeira; disse que não fumava

nem bebia e que era da Igreja de Deus, como eu. Depois disso, quase toda noite eu ia para a casa de Hulga.’”

George acendeu um cigarro, e sua mulher lhe serviu mais uma dose da vodca com pimenta. Para sua própria surpresa, acabou servindo uma dose para si mesma também.

Uma série de elementos da narrativa do marido tinha intensificado sua eterna ansiedade geralmente atenuada pelo Librium; ela não conseguia imaginar para onde estariam

se encaminhando as memórias dele, mas sabia que deveria haver algum ponto de chegada, pois George raramente vagava. Ele se formara em terceiro lugar em sua turma

da Escola de Direito de Yale; sem nunca trabalhar como advogado, completara sua formação na Harvard Business School; na década anterior, tinham lhe oferecido um

cargo no gabinete presidencial e o posto de embaixador na Inglaterra ou na França, ou onde ele quisesse. No entanto, o que a fizera sentir necessidade da vodca vermelha,

aquele globo de rubi ardendo à luz do fogo, fora a maneira assustadora como George Whitelaw se transformara no sr. Schmidt; seu marido era um imitador excepcional.

Capaz de arremedar alguns de seus amigos com uma precisão que os levava à loucura. Mas aquela não era uma paródia qualquer; ele parecia estar num transe, um homem

fixado na mente de outro homem.

“‘Eu tinha um Chevrolet velho, que nunca mais ninguém usara desde a morte da minha mulher. Mas Ivory mandou consertar, e bem depressa quem começou a me levar para

o trabalho e a me trazer de volta para casa foi Ivory. Hoje vejo que foi tudo combinado entre Hulga e Ivory, mas na época não percebi. Todo mundo no acampamento

de trailers, e todo mundo que conhecia Ivory, dizia que ela era uma mulher linda, com grandes olhos azuis e belas pernas. Eu achei que era só por uma questão de

bom coração, ou por causa da Igreja de Deus — achei que era por isso que toda noite ela cozinhava e fazia sala para um velho cego. Uma dessas noites, estávamos escutando

a parada de sucessos no rádio, e ela me beijou, esfregando a mão na minha perna. Dali a pouco, estávamos mandando ver duas vezes por dia — primeiro de manhã antes

do café e outra vez depois do jantar, e eu com sessenta e nove anos nas costas. Mas parecia que ela era tão louca pelo meu pau como eu por aquela babaca...’”

Ela jogou a vodca na lareira, um jorro que fez as chamas assobiar e crescer; mas foi um protesto vão: o sr. Schmidt estava além de qualquer censura.

“‘Sim, senhor, Ivory era boceta pura, pura babaca. Em qualquer dos sentidos da palavra. Casei com ela exatamente um mês depois de nos conhecermos. Ela não mudou

muito, continuou a me dar boa comida, sempre interessada em ouvir as histórias dos judeus do clube, e fui eu que precisei diminuir o sexo — e diminuir muito, por

causa da minha pressão e tudo mais. Mas ela nunca se queixava. Líamos a Bíblia juntos, e noite após noite ela lia revistas em voz alta, revistas boas, como a Reader’s

Digest e a Saturday Evening Post, até eu adormecer. Ela sempre dizia que esperava morrer antes de mim, porque, se acontecesse o contrário, ela iria ficar de coração

partido e sem nada na vida. É verdade que eu não tinha muito para deixar. Não tinha seguro de vida, só uma pequena poupança que transformei em conta conjunta; e

mandei pôr o trailer no nome dela. Não, não posso dizer que tenha havido alguma palavra mais áspera entre nós até o dia em que ela teve uma briga violenta com Hulga.

“‘Passei muito tempo sem conhecer o motivo da briga. Só soube que as duas não se falavam mais, e, quando perguntei a Ivory o que estava acontecendo, ela respondeu:

‘Nada’. Pelo menos do ponto de vista dela, não tinha havido desentendimento nenhum com Hulga: ‘Mas você sabe como ela bebe’. E é verdade. De toda maneira, como eu

disse, Hulga era garçonete no clube, e um dia entrou de repente na minha sala de massagem. Eu estava com um cliente estirado na mesa, totalmente nu, mas ela nem

ligou — o cheiro dela era o de uma fábrica de uísque ordinário. Mal conseguia ficar de pé. Contou que tinha acabado de ser despedida, e em seguida começou a xingar

e a mijar. Berrava comigo e ao mesmo tempo mijava por todo o chão. Disse que todo mundo no acampamento ria de mim. Que Ivory era uma puta velha, que só tinha resolvido

se amarrar comigo porque não tinha onde cair morta nem uma escolha melhor. E perguntou se eu por acaso era lesado. Então eu não sabia que minha mulher vivia fodendo

o dia inteiro com Freddy Feo, sabe Deus desde quando?

“‘Bem, Freddy Feo era um rapaz tex-mex meio itinerante — tinha acabado de sair de alguma prisão por aí. O gerente do acampamento de trailers tinha achado o rapaz

num desses bares de veados de Cat City e o trouxera para trabalhar como faz-tudo. Acho que ele não devia ser cem por cento bicha, porque vivia metido com as velhotas

de lá, andando com elas por dinheiro. Uma delas era Hulga. Que ele deixava de cabeça virada. Nas noites mais quentes, os dois costumavam ficar sentados do lado de

fora do trailer dela, instalados no banco de balanço, bebendo tequila pura, foda-se o limão, ele tocando violão e cantando aquelas músicas de cucaracha. Ivory me

descreveu o violão: disse que era verde e tinha o nome dele escrito em letras feitas de lantejoula. Uma coisa eu sei: aquele cucaracho cantava bem. Mas Ivory sempre

alegava que não agüentava o rapaz; dizia que ele era um gomalinado muito ordinário, decidido a extrair os últimos tostões de Hulga. Eu, pelo meu lado, não me lembro

de ter trocado nem dez palavras com ele, mas não gostava dele por causa do cheiro. Tenho um faro de sabujo, e já sentia o cheiro dele a cem metros de distância,

de tanta brilhantina que ele usava no cabelo e por uma outra coisa que, segundo Ivory, se chamava Noitada em Paris.

“‘Ivory jurou e tornou a jurar que não era nada daquilo. Ela? Ela deixar um macaco mexicano como Freddy Feo encostar um dedo nela? Segundo Ivory era porque Hulga

tinha sido largada pelo rapaz e estava louca e com ciúme, convencida de que ele estava comendo todo mundo, de Cat City a Indio. Disse que ficava ofendida por eu

dar ouvidos a tamanhas mentiras, muito embora Hulga lhe despertasse mais piedade do que raiva. E tirou a aliança que eu tinha dado a ela — e que tinha sido da minha

primeira mulher, mas ela disse que não fazia diferença porque sabia que eu tinha sido apaixonado por Hedda e isso deixava tudo ainda melhor — e a devolveu dizendo