Biblio VT

Eu estava em casa tomando uma última dose de uísque quando o telefone tocou. Ao tilintar da campainha, não pensei em nada especial — era fim de expediente, a rua lá embaixo já estava apinhada de pessoas, e uma noite de sexta-feira se avolumava no horizonte.

Ultimamente, odeio as noites de sexta-feira. Ando por aí, à toa, procurando companhia como um cachorro faminto procura uma lata de lixo com potencial suficiente para saciar-lhe a fome. Não tenho encontrado nenhum bife suculento, nada disso. Um osso aqui, outro acolá, e desses festins baratos vem sendo feita a minha vida.

Mas, naquele dia, enquanto a tarde se apagava devagarzinho e a sombra da lua já se desenhava no céu; bem, naquele dia eu tinha um compromisso. A promessa de um bom bife, eu diria... Um amigo arranjara um encontro com duas atrizes jovens que estavam encenando uma peça num teatro perto da minha casa. Eu vira os cartazes, elas pareciam bonitas, meu amigo proclamava-as alegres e inteligentes; portanto, aquela seria uma sexta-feira potencialmente boa para mim.

Eu tomava o meu uísque quando o telefone tocou. Creio que já disse isso. Em geral, não acho conveniente abandonar um copo de uísque. Acho uma grande tolice deixar um cubo de gelo derreter-se no malte sem a devida companhia; mas deixei o copo de lado com a intenção de dar um rápido alô, e voltar ao meu confortável fare niente.

Bem, devo dizer-lhes que trabalho em casa há muitos anos, por ser mais cômodo e bastante mais econômico. Ademais, detesto carros e elevadores. Taxistas também me dão nos nervos, e tenho um excelente escritório com ampla vista do parque. É prático, silencioso, higiênico e elegante trabalhar em casa. E meus clientes aprovam: posso recebê-los com uma xícara de chá, um uísque ou um cálice de Porto, conforme a causa das suas tribulações. Afinal, procura-se um advogado pelos mais variados motivos — problemas com o fisco, divórcio, herança, acidente de trabalho e até assassinato. Para alguns casos, convém camomila; para outros, um Cabernet ajuda bastante.

Mas, voltando ao assunto em questão: naquele dia, passava das seis. Achei que era Anna quem me ligava. Os sábados são o meu dia de ficar com Miguel, e Anna costuma me telefonar todo fim de tarde de sexta-feira para ver se mantenho incólume a vontade de gastar minhas preciosas horas de homem desquitado com meu filho único de 5 anos. Sim, mantenho. Apesar das atrizes brilhando no horizonte da minha sexta-feira, o sábado seria de Miguel.

Enquanto tocava, olhei para o telefone com alguma mágoa. Por mais arrojado que um homem possa ser, uma ex-mulher sempre nos deixa um pouquinho nervosos. E quando ela possui a guarda do nosso filho, bem, esse nervosismo só tende a aumentar.

Tomei um gole bastante grande de uísque e, com o estômago acalorado, levantei delicadamente o fone do gancho.

— É o senhor Key? — perguntou a voz do outro lado.

— Sou eu quem está falando. O senhor Key — respondi, surpreso porque ainda não era Anna em mais uma das suas tentativas de surrupiar-me a deliciosa infância de Miguel. — Em que posso ajudá-lo?

A voz (era uma voz masculina jovem, que se distendia suavemente nas vogais) titubeou por um rápido instante, para em seguida acrescentar:

— Aqui quem fala é M. Não sei se o senhor vai se lembrar de mim... O filho de Joaquim Alzamora. Vocês jogavam squash juntos há alguns anos, quando eu era menino.

Houve um silêncio então. Do outro lado da linha, vindo das brumas da minha memória daqueles anos divertidos nos quais eu, um homem solteiro e sem filhos, gastava as manhãs de sábado jogando squash no clube, o jovem M. esperava pacientemente a minha reação.

Comecei a não gostar daquilo. A vida ensinou-me a desconfiar de velhos conhecidos que pulam de repente no nosso pescoço. Alguma coisa eles querem, todos eles. E M. não estava me ligando para perguntar se o meu serviço de direita ainda continua bom como antigamente.

Assim, respirei fundo, lançando um olhar saudoso para o meu copo de Black Label onde o gelo derretia tristemente, e disse:

— O filho de Joaquim... Agora estou me lembrando de você. Um menininho simpático de cabelos castanhos encaracolados. — Soltei um risinho cansado. — Suponho que você cresceu.

— O suficiente — respondeu M. de modo enigmático.

Eu buscava coragem para desligar o telefone a ponto de aproveitar o meu uísque e os últimos momentos da tardezinha de fim de verão, confortavelmente sentado, com os pés à janela.

Do outro lado da linha, M. respirava compassadamente. Parecia estranhamente determinado a alguma coisa. Eu não podia adivinhar o quê.

Decidi, então, ser um pouco brusco.

— Escute — disse, tentando, em vão, alcançar o copo que deixara sobre a escrivaninha. — Foi muito bom ouvir sua voz depois de tantos anos, e espero que Joaquim esteja perfeitamente bem. Porém, eu estava já de saída.

Ouvi a respiração de M. acelerar-se subitamente, e ele disse:

— Mas preciso dos seus serviços, senhor Key.

— Meus o quê?

— Seus serviços profissionais, senhor Key — respondeu M. de forma bastante didática. — O senhor é um advogado. E dos bons, segundo dizia meu pai.

Eu ri. O pai de M. havia se separado da esposa, a mãe de M., fazia alguns anos, e muitos Cabernets tomara em meu escritório desfiando suas agruras conjugais. Desde então, não voltáramos a nos falar.

— Não entendo aonde você pretende chegar — disse. — Sou advogado certamente, e prestei serviços ao seu pai.

A voz do outro lado da linha não titubeou:

— E seria maravilhoso se pudesse prestá-los a mim também — disse M.

Existem dias que não querem terminar. Aquela sexta-feira estava se mostrando realmente teimosa. O telefone queimava em minhas mãos úmidas, e eu me dividia entre a vontade de terminar meu uísque com a devida paz de espírito e a necessidade de falar com Anna, confirmando-lhe meu passeio ao zoológico com Miguel no dia seguinte.

Do outro lado da linha, M. parecia inamovível.

— Posso saber qual é o seu caso? — perguntei, desanimado.

— Claro, senhor Key — disse M. com toda a calma do mundo. E acrescentou: — Eu matei uma pessoa.

Creio que — antes de contar o que veio a seguir (ao ouvir a afirmação de M., amoleci na minha poltrona como um peixe passado demais do ponto) — convém que eu lhes faça uma pequena digressão sobre as origens desse jovem.

Seu pai, Joaquim Alzamora, era um excelente arquiteto de família catalã com certa tendência à obesidade — tendência essa que controlava com rígida dieta e exercícios diários, entre eles o squash. Um tipo original, alegre e excelente connaisseur de vinhos. Casara-se com a mãe de M. num impulso, depois de descobri-la num jantar em casa de amigos, e juntos viveram aproximadamente por dez anos, entre brigas furiosas e fases de paixão avassaladora. Lembro-me de que, certa vez, Joaquim Alzamora chegara ao clube com um pequeno curativo no sobrolho esquerdo e, antes que eu fizesse qualquer comentário a respeito, resmungara apenas: “Infelizmente, as verdadeiras musas possuem um humor dos diabos.”

Elisa e Alzamora viviam às turras, mas creio que se amaram profundamente por vários anos.

M. nasceu nos primeiros tempos desse apimentado casamento. Um garotinho bonito, quieto, e que não se metia em encrencas. Joaquim parecia querer o filho com o mesmo modo distraído com que lidava com todas as outras pessoas, exceto Elisa, a quem, nessas alturas, já sabia amar e odiar em níveis extraordinários.

Passamos alguns anos naqueles joguinhos de squash. Eu tinha uma boa direita e gostava da conversa de Joaquim. Era um homem inteligente, com uma voz de barítono; perfeitamente afinado, Joaquim Alzamora cantava como uma espécie de Orlando Silva. Mas era muito maior do que o Orlando Silva, mais alto e mais bonito, com aquele seu basto cabelo negro bem-apanhado...

Saíamos para beber nas quintas à noite. Alzamora dormia muito tarde, e quando eventualmente eu indicava que precisava partir, pois no outro dia meus clientes apareceriam cedo à minha porta, Joaquim punha-se a rir dos meus melindres. “A vida começa à meia-noite”, dizia.

Todos o conheciam nos bares, e seus arroubos musicais eram recebidos com aplausos. Invariavelmente na segunda garrafa de vinho, punha-se a cantar Lábios que beijei.

Cantava, e todos no bar paravam para ouvi-lo. Eu podia perceber os sorrisinhos tênues das mulheres. Ele tinha muita energia sexual, tinha mesmo. E lá ia Joaquim: “Lábios que beijei, mãos que afaguei, numa noite de luar, assim [...] O mar na solidão bramia [...]”.

Eu ficava no meu canto, observando. Afinal de contas, um homem tem que aceitar os seus limites. Mas, para Joaquim, bastava passar a rede... Nessa época, porém, creio que ele ainda amava Elisa, e muitas mulheres voltavam para casa decepcionadas depois desses showzinhos. Mas, meus amigos, um homem apaixonado é um homem fiel.

No entanto, o tempo faz os seus estragos.

Certa vez, numa dessas bebedeiras, Alzamora confidenciou-me que tinha uma amante no Rio de Janeiro, mas que não conseguia viver sem a sua musa (era assim que ainda se referia a Elisa), e que o menino, M., era-lhe um fardo a mais, um fator excedente naquela já tão difícil equação amorosa na qual a sua vida se transformara.

Alguns meses depois disso, Joaquim Alzamora deixou o squash. Parecia que as constantes viagens profissionais o impediam de jogar. Engordou um pouco, mas seguia sendo o mesmo galã de outrora — era um daqueles tipos espanhóis bem-fornidos que costumam enlouquecer as mulheres. Entrou para uma firma de arquitetura muito importante, ganhou uma conhecida licitação e passou a viajar para o exterior com frequência.

Entre uma viagem e outra, Alzamora aparecia no clube e tomávamos um uísque rapidinho. Certa vez, um tanto acabrunhado, contou-me que deixara a amante carioca, que Elisa se tornara insuportável, que não o inspirava mais a nada, e que todo o grande amor de outrora havia simplesmente se esfumado como uma rima noturna que um autor esquece de apontar na sua caderneta. Falou-me também do menino, que M. era chorão e deveras tímido, que a mãe o estragara com seus constantes mimos.

Eu soube depois que Alzamora havia conhecido Isabel, uma arquiteta que trabalhava na mesma empresa que ele, e que ambos pensavam em se mudar para Barcelona, onde a empresa ganhara uma importante licitação para as obras olímpicas.

Depois disso, fiquei uns três anos sem notícias de Alzamora. Conheci Anna, e nos casamos. Miguel nasceu, e entramos, todos, no avassalador redemoinho da rotina familiar. A coisa toda não durou muito, e logo Anna e eu nos divorciamos. Não foi um processo mais fácil para mim do que costuma ser para os meus clientes, mas, ao menos, foi bem mais simples. Eu conhecia o jargão e conhecia os caminhos. Respirei fundo e mergulhei naquele mar opaco e tristonho.

Fazia pouco que eu viera à tona, quando, numa sexta-feira de junho, Joaquim Alzamora tocou a campainha da minha casa. Lembrar de mim às sextas-feiras parece mesmo uma característica familiar, algum gene que Alzamora legou ao filho. De qualquer modo, ele nunca foi um homem afeito a telefones, e agia por impulso.

Disse que passava perto da minha casa, e então ocorrera-lhe que eu era o homem de que precisava. Tomamos uma garrafa de vinho juntos, e Alzamora me contou que realmente vivera dois anos em Barcelona com Isabel, mas que seguia legalmente casado com Elisa, a quem “não podia suportar por mais de vinte minutos” sem que os dois arrancassem em terríveis discussões que podiam, eventualmente, descambar para a violência física. O filho de ambos, M., crescera e vivia com a mãe. Segundo Alzamora, o menino fora habilmente manobrado por ela para odiá-lo com a devida intensidade.

Mas Joaquim Alzamora não parecia triste — estava mais magro outra vez, mais velho e mais bonito do que antes. Era desse tipo de homem ao qual os anos fazem bem; alguns fios brancos apareciam-lhe discretamente nas têmporas, e o rosto tinha vincos mais profundos, mas seguia forte e intenso, o mesmo belo exemplar masculino que fazia as mulheres suspirarem por aí sempre que soltava sua risada vigorosa, ou chamava o maître, deixando ecoar pelos salões da moda a voz quente que exibia um levíssimo sotaque catalão.

Naquela sexta-feira, pediu-me que o ajudasse com o divórcio.

— “Volver as cinzas de um amor”... — cantarolou ele, citando uma canção que não reconheci na hora. — Volver as cinzas de um amor é a coisa mais vergonhosa que um homem pode fazer, meu caro Key.

Ele citava Cinzas de dor, o Google me diz. Ah, ele já não podia mais com Elisa. O amor transformara-se em amálgama de ódio e ressentimento.

— Portanto — eu disse —, é aqui que eu entro.

— Essa é a sua deixa — brincou Alzamora, secando a sua taça. — O verdadeiro amor não resiste ao tempo. Hoje, entre nós, sobrou apenas a intensidade de outrora. E nós a aplicamos ao ódio.

— Vocês querem um divórcio amigável? — perguntei.

— Litigioso — ele esclareceu. — A pobre Elisa tornou-se uma mulher muito mesquinha. Ela me odeia porque parti. Vai complicar de todas as formas possíveis, já lhe aviso.

Todo o processo demorou uns seis meses.

Nesse período, Alzamora e eu saímos juntos algumas vezes. Muito vinho e algumas canções. Joaquim Alzamora ainda recolhia suspiros femininos; quando voltava sozinho para casa, era somente por opção pessoal. Ele já estava separado de Isabel, e vivia num apartamento nos Jardins em São Paulo, mas vinha à minha cidade com certa frequência, pois estava tentando reaproximar-se de M.

— Um menino carente e fraco — dizia. — Elisa, ao contrário, pode ter todos os defeitos do mundo, mas tem uma personalidade dos diabos. E é muito culta, você sabe. Nunca a dobrei, nem ela a mim, e talvez esse tenha sido o começo do nosso mútuo ódio. Mas, francamente — ele riu, piscando um olho —, prefiro odiar alguém do que me abster de quaisquer sentimentos. O que é a vida sem o sentir?

— Se todos pensassem como você, o Prozac teria sido um fracasso, Joaquim.

Ele riu, batendo na mesa.

— Idiotas, um bando de idiotas. Prefiro morrer na arena com uma faca entre as costelas, um bom touro sacrificado à Beleza, do que viver como uma ovelha tosqueada, com a barriga cheia de pasto. E aquele menino, o meu filho, que boa ovelha me saiu.

Hoje, lembrando desse nosso encontro, espanto-me que Alzamora tivesse se enganado tanto a respeito do filho, e também de Elisa. A mulher, depois do divórcio, pareceu perder sua seiva vital, e M...

Bem, o jovem M. era um caso clássico de — como dizer? — lobo em pele de ovelha. Mas Alzamora teria apreciado um lobo; teria, até mesmo, alcançado-lhe a carne crua. M., porém, soube ir à caça perfeitamente sozinho e, ao que parece, não voltou de mãos abanando.

Depois de algumas audiências e gritos, o divórcio de Elisa e Alzamora finalmente saiu. Ele assinou os papéis com a circunspecção devida e, ao abandonarmos o fórum, não parecia nem aliviado, nem feliz.

— Pensei que você estaria contente — disse-lhe, quando entramos no carro.

Alzamora deu de ombros.

— Reconheço quando encontro um oponente à minha altura... E Elisa ainda segue sendo uma bela mulher. Entenda, sinto-me triste pelo que tivemos e se acabou.

Eu achei graça.

— Você é bastante peculiar, Alzamora. Você e Elisa não vivem juntos há mais de quatro anos. Eu vi como vocês se fuzilavam com os olhos.

Ele acendeu um cigarro e tragou a fumaça longamente. Não sabia que fumava.

— Bem, se Elisa voltar a casar, por favor, não me comunique — disse ele e jogou o cigarro aceso pela janela.

— Para isso, você sempre terá o seu filho — atalhei.

E Joaquim Alzamora soltou um suspiro.

— Talvez Elisa não se case justamente por causa de M. Eles têm uma relação estranha, aqueles dois... Mas o menino não é de todo mau. Muito aguado, mas palatável. E você sabe que eu nunca apreciei uma xícara de chá.

Ah, que estranhos caminhos a vida tem!

Naquela tardinha, nós dois rimos enquanto o carro seguia pela avenida congestionada, no trânsito pesado do fim do dia. Ainda tomamos uma taça de espumante juntos no bar do hotel onde Alzamora se havia hospedado, e ele manteve-se num estado de espírito bastante fugidio. Naquele dia, não cantarolou nenhuma música.

Depois nos despedimos como velhos amigos e, uma semana mais tarde, Alzamora embarcou para a Europa, dizendo que passaria uma longa temporada de trabalho em Berlim.

Nisso se resume o meu conhecimento da história familiar de M. O resto são fatos. Mas entendo que os fatos não têm o poder de moldar uma personalidade — é a substância tênue, discreta e fundamental que os une, como o cimento entre os tijolos, o que realmente infere na formação de uma pessoa.

Um riso, uma história contada e recontada através dos anos, um beijo roubado numa praça ao entardecer, uma caixa de retratos, um modo de apoiar a perna, uma tarde cujas horas não ficaram registradas em nenhuma fotografia, essas são as verdadeiras coisas que nos compõem. Nada que possa ser usado como prova robusta num processo. Somos feitos do impalpável, e, como todos nós, também o jovem M.

Voltamos, assim, ao telefonema que recebi naquela sexta-feira de março. Estou diante do meu próprio estupor após tão horrível e misteriosa confissão.

Quando me afirmou ter cometido um assassinato, depois de garantir por várias vezes que não mentia, pedi a M. que viesse ter comigo imediatamente. Perguntei-lhe onde andava Elisa, e M. disse que ela havia viajado em companhia de uma amiga, porque não andava muito bem dos nervos. Em face disso, achei melhor mantê-la na ignorância por mais um dia ou dois, até que eu mesmo pudesse entender e comprovar a história que aquele jovem me contava. Além de tudo, Alzamora estava no exterior e, segundo me tinham contado, arranjara nova esposa por lá, e tanto a consciência profissional como meus brios humanitários obrigavam-me a dar conta, num primeiro momento, daquela situação.

Minha noite de sexta-feira mudou de figura de uma hora para outra. Imaginem, meus caros, como eu me sentia estranho. Não é todo dia que o filho de um amigo telefona para a gente afirmando ter cometido um assassinato. Sim, em algum lugar, segundo M., havia um cadáver...

Tentei juntar as descrições esparsas e emocionadas de Alzamora com a ideia de um jovem matador de 19 anos, agoniado pelo ciúme e assombrado pelo peso avassalador de uma primeira paixão. Mas alguma coisa não se encaixava — um menino silencioso, quase passivo, segundo dissera Alzamora. A voz de M. não me revelara absolutamente nada, a não ser a sua urgente necessidade, entre todos os advogados da cidade, de vir ter comigo, exatamente comigo.

Mas isso não é um arrazoado jurídico, não é mesmo. Procedo como advogado para ganhar o meu sustento; ao fim do mês, Anna espera a sua pensão, Miguel espera que o próximo mês seja igualzinho ao anterior, e eu faço girar a roldana dos dias com o meu próprio suor. Uma espécie de cavalo, eu diria. Um cavalo pensante.

Por mais profissional que eu venha a ser com os meus clientes pagantes, porém, a confissão do jovem M. estava muito além disso. Ele despertara em mim uma coisa mais profunda, impalpável. Ele despertara em mim o gosto por uma boa história, pelo inusitado, assustador — e até mesmo terrível — dom humano para a tragédia.

Quando abri a porta, M. estava parado no hall de entrada do meu apartamento. Tinha o olhar perdido em algum devaneio e gastou alguns segundos até fixá-lo em mim.

Não podia ser menos parecido com um assassino... Belos olhos amendoados e escuros, iguais aos de Alzamora, cabelos cacheados que guardavam ainda uma certa maciez infantil, um corpo delgado e sadio, de braços finos e mãos imponentes — pareciam as mãos de um pianista, e eram frias quando ele tocou-me num cumprimento nervoso.

Era um jovem muito bonito, com uma certa delicadeza que o pai outrora me descrevera — parecia mesmo um menino criado por mulheres, mas também era óbvio que estava à beira de um recomeço, que se fazia homem: no rosto de uma beleza quase impúbere crescia a sombra de uma barba. A voz era macia, quente, uma declinação da própria voz máscula que Alzamora usava nas canções de amor.

— Entre — eu convidei, meio confuso com aquilo tudo.

E, homem adulto, experiente, de repente eu não sabia como me colocar diante daquele menino. O filho de Alzamora, uma criança que eu acompanhara de esguelha ao longo dos anos mas que me parecia tão íntima como as velhas sombras da nossa própria infância.

Eu também tenho um filho, já lhes contei. Um menino de 5 anos, doce e engraçado, curioso e macio. O jovem filho de Alzamora ainda guardava em si alguma coisa do menino de outrora, o menino que ficava sentado numa cadeira, tomando sua Coca-Cola enquanto o pai e eu jogávamos squash... Olhando-o, pensei em Miguel, no longo futuro que teria diante de si, e me senti um deus impotente, absolutamente incapaz de guiar meu filho até o seu destino, seja ele qual for.

O jovem M. estava diante de mim. O que quer que tivesse feito, ou por quê, M. fizera-o sozinho. Nada de divino o guiava, e parecia até mesmo frágil, parado ali naquela noitinha cálida e estrelada.

Era difícil associá-lo à ideia do assassinato, e eu não achava um jeito de começar o assunto. M. olhou-me por um momento, ao adentrar a soleira da minha porta, e seus vívidos olhos escuros pareciam dizer: agora que entrei, não há volta, faço parte da sua vida, eu e meu segredo terrível, e você não poderá me mandar embora.

Olhei-o por um longo momento. Tinha, insinuante e poderosa, a mesma força atrativa de Alzamora, só que ainda incipiente, uma energia que lhe brotava das entranhas, como lhe brotavam os pelos na cara. Imaginei que essa força intangível, que ele ainda não aprendera a dominar de maneira eficiente, seria a culpada pelos excessos que o rapaz haveria de cometer até a sua plena maturidade.

De fato, havia vida nele, e uma certa ânsia. Mas M. não parecia muito nervoso, o que eu também sabia ser comum nesses casos. Como dizem por aí, talvez a ficha ainda não tivesse caído.

— Você gostaria de beber alguma coisa? — perguntei-lhe quando entramos no meu escritório e fechei cuidadosamente a porta, mesmo sabendo que estávamos a sós.

— Uma Coca-Cola, por favor.

Uma resposta absolutamente prosaica, que me fez rir. Mas minhas mãos tremiam ao manusear o abridor.

M. tomou o refrigerante em grandes goles. Fazia ainda calor lá fora; o verão aqui, nessas paragens, teima muito em ir embora. O filho de Alzamora, porém, parecia bastante fresco, como se tivesse saído de um banho.

Enquanto M. dava conta da Coca-Cola, sem muita pressa para começar a sua historinha de horror, pus-me a devanear... Talvez ele estivesse, ainda há pouco, sujo de sangue, descomposto e desesperado; talvez tivesse escondido o corpo da sua vítima em algum lugar maluco, para então proceder ao telefonema que me fez. Ou não... M. teria matado sua vítima há dias e, estando sozinho em casa e sem a necessidade de dar satisfações a ninguém, por conta da viagem da mãe e da longuíssima ausência paterna, gastara esse tempo armando um plano, uma história em sua defesa, a qual haveria de despejar toda em cima de mim nos próximos minutos.

Lá fora, a noite crescia. A luz branca da lua descia sobre a cidade, acarinhando a copa das árvores do parque diante do meu prédio.

M. olhou aquela luz um instante e disse:

— Não sei bem como começar, senhor Key. Estou muito confuso.

Eu também estava deveras confuso, meu Deus. Mas apenas sorri de mansinho. M. parecia olhar com assombro a beleza da vida lá fora, e, pela primeira vez, enquanto seus olhos se perdiam na rua e nas alamedas do parque, pude perceber um laivo de desespero dentro deles.

Gosto de analisar as pessoas assim. Nos momentos menos importantes, nas pausas. Nunca no que é dito, mas naquilo que se suprime. Como quem aprecia o brilho de uma estrela, mais vale olhar a coisa de viés. No caso de M, isso era bastante óbvio para mim... Fixando-o de frente, assim como qualquer estrela tem o seu brilho reduzido, não veríamos mais do que um jovem enamorado, numa encruzilhada da vida, depois de ter dado um terrível passo em falso.

Sim, pois M. titubeava.

Não era cônscio nem da própria beleza, da boa aparência que herdara do pai, amainada e temperada pela herança materna, nem da simpatia que a sua figura podia angariar. Por um momento, pensei que Alzamora tinha julgado o filho muito mal. Era um jovem aparentemente encantador. Não era efeminado, nem parecia haver sido criado com mimos além da conta. Via-se que sofria, e o seu silêncio, amparado no meu sorriso gentil, começava a pesar-lhe muito mais do que para mim.

M. olhou-me, angustiado, e eu disse então:

— Veja, rapaz, não recebo um telefonema como o seu com muita frequência. Na verdade, é o primeiro do tipo. Eu atuo na vara de família, como você deve saber. Cuidei do divórcio do seu pai.

M. aquiesceu, olhando o tapete por um momento. Então me mirou, balançando os ombros devagar, acuado.

— Mas eu só conheço o senhor. Quer dizer, minha mãe tem um advogado. Mas o senhor é amigo do meu pai. Tem que ser o senhor — disse ele, enfático.

— Gosto muito do seu pai, e é por isso que eu o recebi aqui hoje. Mas você precisa falar, M. Não quero e não vou adivinhar a sua história. Vamos, comece do começo.

Ele sorriu discretamente, retorcendo as mãos de longos dedos pálidos. O sorriso era o mesmo da mãe, mas todo o resto parecia ter vindo de Alzamora.

E a voz, quando M. começou, finalmente, a narrar-me a sua prodigiosa aventura de êxtase e de agonia, pareceu-me exatamente a mesma voz de Joaquim Alzamora, a voz bonita e melodiosa, forte e ao mesmo tempo melíflua com que ele desfiava as suas furiosas canções de amor.

2

M. conheceu June numas férias que passara na casa dos avós maternos. Ele lembrava-se do exato dia em que a vira pela primeira vez...

Não fora esse apenas mais um dia imerso no contexto dos dias da sua vida; ao contrário, a inesquecível e radiante tarde de verão em que enxergara June sentada no parapeito da janela de uma casa no fim da rua dos avós vibrava, onipresente, no topo do oceano vagamente pálido da sua vidinha besta.

Sim, meus caros, pois M. tinha uma vidinha besta. Uma mãe ocupada demais com as suas próprias angústias, que primeiro contava as horas para tomar seu antidepressivo e depois contava as horas para o primeiro martíni. O pai vivia longe, e, de qualquer modo, eram muito distantes um do outro. M. tinha alguns amigos, mas nenhum com relevância suficiente para ajudá-lo, e, de fato, o rapaz esteve sozinho durante todo o calvário do seu amor. Ele estudava, mas a universidade não significava muito. Estava indeciso, em cima do muro, exausto, aos 19 anos.

Descobrir June naquela tarde, com seu levíssimo vestido de verão, no exato instante em que um vento mais forte vindo do mar agitou-lhe os cabelos escuros, era um acontecimento maior do que tudo. Não apenas um episódio com as suas devidas e terríveis consequências... Pois, quanta beleza e assombro havia em June! As pernas douradas, balançando ao sabor das horas vespertinas, à espera de uma nuvem, ou um príncipe, ou o sorveteiro, ou a bomba de nêutrons...

June parecia esperar alguma coisa, calma e serenamente, deixando que o vento dançasse ao seu redor, brincando com os fios do seu belíssimo cabelo, acarinhando as dobras do seu vestido curto, os pelos quase invisíveis, de tão delicados, que lhe recobriam as pernas delgadas.

E June, sem mesmo sabê-lo, esperava por ele.

Era um momento-chave, crucial, no antes e no depois dos seus dias, tanto os de M. como os de June.

Evocando essa tarde, o jovem M. me disse, sorrindo tristemente:

— A minha vida começou ali.

Estranhei que ele falasse daquela maneira. Como um velho... Como se o tempo tivesse passado e ele se debruçasse sobre os séculos.

Enfim, cada um lida a seu jeito com as próprias reminiscências. De qualquer modo, ele era um garoto inteligente, com um falar delicado, quase literário. Descrevera-me de forma muitíssimo inspirada o primeiro instante do seu primeiro amor.

Havia mais, no entanto.

O fim da história, meus caros, não era nada romântico, e eu temi pela imagem bucólica e inocente que fizera da garota no parapeito da janela. Ah, June. Você me enganou direitinho no começo... Assim como M., eu me vi enredado na sua trama, torcendo por você; eu diria, até mesmo, ansiando por você.

Não sei bem por quê, mas resolvi interromper a narrativa do jovem M. Ele olhou-me, os grandes olhos escuros luzindo, quase agradecido pela minha intromissão.

— Você gosta de livros? — foi a minha pergunta.

Era uma pergunta estranha, eu sei. Mas ele falava de um jeito... Parecia um autor às voltas com o seu enredo. Apaixonando-se pelas próprias palavras, pelo clima.

M. suspirou fundo e, depois de um momento, respondeu-me:

— Eu leio bastante, senhor Key.

Disse-me que apreciava Somerset Maugham, Graham Greene, John Fante, Salinger e Tennessee Williams. Ao meu ver, tinha muito bom gosto, atrevo-me a dizer aqui. Sou um leitor dedicado, um homem que vem abandonando a vida social para se entregar aos livros. Já fiz muita coisa lá fora, se é que vocês me entendem... Muita coisa mesmo, até que afundei o meu casamento. Agora venho tentando ser um bom pai, e um bom leitor. As duas coisas na medida do possível, e não necessariamente nesta ordem.

Bem, preciso dizer-lhes que eu abri um sorriso diante da lista de autores prediletos do jovem M. Eu simpatizara com o rapaz, e essa simpatia, tornada clara e inequívoca como uma maçã sobre uma mesa, espantava-me um pouco. Além do mais, tínhamos gostos parecidos no que se referia à literatura: saibam que eu aprecio muitíssimo o teatro de Tennessee Williams.

Mas, voltemos ao ponto.

M. listou-me alguns dos seus autores prediletos, e eu sorri. Não que eu tivesse achado graça da coisa, eu apenas regozijava-me.

Então o rapaz perguntou, simplesmente:

— Por que você acha graça?

Dei de ombros. Disse-lhe que eu também gostava de livros. M. ergueu os olhos e pousou-os na enorme estante repleta de volumes que ocupa um dos lados do meu escritório.

— Eles não estão aqui apenas para decoração — eu acrescentei.

— Na minha casa, estavam — retrucou o jovem. — Meus pais queriam ser cultos. Então compravam muitos livros. Livros que nunca foram lidos.

— Até que você cresceu o suficiente para alcançar as prateleiras — disse eu, sorrindo.

— Bem, não acredito que meus pais sequer tenham percebido isso. Que eu gostava de ler e lia os livros deles... Imagino que o senhor saiba que meu pai mora longe. Mora longe o suficiente para me ligar uma vez por mês, mais ou menos. Joaquim Alzamora e eu quase não nos falamos, senhor Key.

Pensei em Alzamora e na sua vida europeia. De certo modo, ele achara o filho indigno da sua atenção. Mas todos os grandes homens sabem ser egoístas, e Alzamora era um arquiteto de grandíssimo talento, que vivia para os seus desenhos e plantas.

— Bem, meu caro, não me cabe julgar o seu pai.

M. olhou a rua por um instante. O parque lá embaixo era uma massa negra e silenciosa, uma mancha na noite luminosa da cidade.

Então ele me disse, sorrindo:

— O senhor não julga, senhor Key. Esse não é o papel de um advogado... E é por isso que estou aqui.

Era um menino inteligente, era sim. Mas as cartas estavam nas minhas mãos, e eu poderia encerrar a partida a qualquer momento.

— Pode continuar a sua história — eu falei.

M. então voltou ao seu lugar, sentando-se diante de mim. Por um longo momento, manteve-se calado, pensativo, de olhos fechados. Era como se mergulhasse no mar sobrenatural das suas próprias recordações.

Embora suas mãos permanecessem quietas sobre os joelhos, ele sentava-se na ponta da cadeira, perfeitamente ereto, como se o contato da madeira com o seu corpo lhe produzisse alguma sensação desagradável e ele cogitasse a hipótese de pôr-se de pé no próximo instante.

Enfim, buscando a voz que se enovelara no fundo do seu peito, ele continuou a narrar-me a sua história.

Coisa alguma que vira ou conhecera antes da fatídica tarde em que depusera seus olhos em June pela primeira vez importava ao jovem M.

June estava encarapitada numa janela comum, numa casa comum de uma trivial cidadezinha costeira. Mas nada que havia em June, nada que luzisse em sua figura poderia jamais ser usual. Ela era um desses casos de opera-prima em moldura ordinária. Era um sopro, uma visão, a cintilância materializada, carnalizada, feita menina, com a sua inocência fajuta, com seus olhos de promessa, com seu riso vivo e extraordinário.

Pois M. jamais haveria de se esquecer de cada mísero detalhe daquela tarde, das frugais e medíocres particularidades de cada instante do dia em que vira June pela primeira vez... Era verdade que o amor estava lá, esperando entre os juncais que levavam à praia, ardendo nas flores que nasciam nas frestas entre as lajotas azuis da calçada, chamando aqueles dois jovens a uma aventura marcada pelo êxtase da descoberta e pelo sofrimento do ciúme mais atroz.

Tudo o que M. vivera (essa era a sua mais furiosa impressão), tudo que sentira, comera, excretara, lera, suportara e sofrera até aquela tarde de janeiro tinha sido — não vida, não latência, nem conforto ou necessidade — apenas uma espécie de ponte, de caminho que o levara, do mais vasto nada, até o ponto nevrágilco da sua existência: June.

E ele? Bem, meus caros, ele era o neto da vizinha, quatro anos mais velho, um jovem que cursava o segundo ano de uma universidade na capital, que corria quatro quilômetros por dia, que lia Tennessee Williams e John Fante, que se parecia com o pai, que tinha olhos escuros, a boca larga, mãos blandiciosas e um certo encanto que bastara para despertar os hormônios daquela menina precoce.

Ah, sim! Os avós da bela June eram amigos dos avós do nosso jovem. Amigos e vizinhos, e parece que a menina morava mesmo com os avós havia algum tempo, porque a mãe, uma professora universitária que engravidara muito cedo e que decidira ter sua filha sozinha, lecionava numa universidade no interior do país.

June vivia à beira-mar, nada mais natural. E quando andava, quando seus negros cabelos longos dançavam ao gingar das suas pernas, dela emanava um vago e suave olor de maresia. E a sua indolência, o jeito manso e cadenciado do seu andar, o brilho fugidio do seu sorriso, tudo nela tinha um caráter marinho.

Ela vinha em ondas, e às vezes recuava como as marés.

Agora sigam comigo. Eu uso aqui as indicações do nosso jovem Romeu, uso-as como quem lê um mapa. É preciso, neste exercício de fantasia, abdicar dessa imagem gasta do que vem a ser a beleza feminina, certa palidescência, certas protuberâncias, algo de renda, alguma sombra, os peitos grandes.

Não é nada disso, meus caros...

Estamos em outro país, em outro romance, eu diria até. Algo no clima de Lewis Carroll ou Nabokov. Uma coisa mais fresca, recém-arrancada do pé. June era muito mais do que recheio para roupa íntima, ela era arte. Um filme de Fellini. A perfeita imperfeição.

Uma descrição detalhada de June deveria começar pelos seus olhos. Azuis. Redondos como moedas. Olhos de um ávido azul, para ser mais claro.

Esses dois globos oculares estavam encravados nos zigomas de uma face alongada, bronzeada de sol. E June tinha sardas, minúsculas sardas douradas que pareciam pó de ouro. A boca era carnuda, cor de romã, e escondia pequenos dentes brancos e afiados. Dentes que tinham deixado a sua marca no braço de M., o desenho oblongo e pontilhado, arroxeado e estranho como um hieroglifo desconhecido de alguma civilização há muito esquecida.

De resto, June era uma menina crescida demais. Tinha um corpo delgado, de onde brotavam promessas. Ela andava suave e cadenciadamente. E tinha aquelas pernas longas, perfeitamente lisas... Na fotografia que eu vi, a única que M. possuía, June era como um desses bichinhos silvestres e raros, e um brilho de ingênua teimosia ardia nas suas retinas azuis. Era como se ela soubesse; era como se ela soubesse e, mesmo assim, quisesse pagar para ver.

É perfeitamente sabido por qualquer leitor que um bom narrador conta uma história a partir de qualquer ponto. O sucesso de uma narrativa em nada depende da cronologia, mas para tal feito é necessário um grande domínio da técnica. Porém, meus caros, eu não sou um narrador por excelência...

Não passo de um leitor aplicado que aprecia boas histórias. E não desejo que toda a prodigiosa viagem mental de M. se transforme num apanhado de incompreensíveis reminiscências que fariam bocejar o mais atento dos leitores. Farei o meu melhor, então, para colocar aqui as coisas de maneira compreensível. Serei capaz, no entanto, de aventurar-me numa narrativa in media res ou in ultima res? Conseguirei tramar os fios dessa história com a mesma leveza que as boas tecedeiras misturam suas linhas de várias cores formando ao fim de milhares de lançadas os seus desenhos e paisagens?

Preciso avançar nesse apanhado de páginas e de memórias emprestadas, mas agora volto ao princípio da coisa, espero que compreendam, e até mesmo me perdoem... Começarei de antes da janela, pois é verdade que, quando viu June sentada no parapeito, o nosso jovem já estava totalmente enredado no extravagante destino desse amor.

Era época do Natal.

Tudo principiou com um telefonema dos avós de M. Eles não viajariam mais até a cidade da filha para as festas. Ilma, a avó, tivera um súbito mal-estar, uma forte alteração da pressão arterial, e, embora essa senhora fosse claramente hipocondríaca, o próprio médico a havia dissuadido de empreender qualquer deslocamento mais largo naqueles dias.

Elisa sentira-se péssima com a ausência dos pais; andava muito fragilizada, emocionalmente exausta, e queria um ombro amigo — e adulto — no qual derramar as suas frustrações.

Enfim, parece que aquele telefonema não terminou muito bem... Houve choros de ambos os lados da linha telefônica. Choros femininos alterados, magoados por anos de desentendimentos, atiçados por altas doses de progesterona.

Depois desse telefonema vieram outros.

Telefonemas acompanhados de prantos e fungadas, nos quais Elisa despejava suas angústias existenciais enquanto, em seu quarto, M. aumentava o volume do som, rezando para que a voz do Kurt Cobain abafasse as lamúrias da sua exaurida progenitora.

Naquele tempo, mais do que em qualquer época da sua vida, M. sentia-se absolutamente desnorteado. Os livros já não lhe bastavam. Sentia-se um velho num corpo jovem e, à noite, não conseguia conciliar o sono, os hormônios, a angústia. Ansiava por solidão, por alguma coisa nova e fresca, ansiava por orvalho e liberdade e, talvez, até mesmo por um sonho.

Era por June que ele ansiava sem sabê-lo, e todos aqueles gritos na sala, todas as imprecações, as chantagens emocionais e as declarações de amor filial estavam apenas construindo o caminho que o levaria até a pequena sereia de olhos álgidos — um caminho de pedregulhos, heras e espinhos rumo ao mar.

Por fim, depois de muitos impulsos telefônicos, decidiu-se que o assunto natalino estava cabalmente encerrado. A alternativa deu-se na decisão de M. ir até os avós para passar na praia os meses de janeiro e fevereiro, embora Elisa nenhuma vez tivesse chamado o filho para que ele participasse das tratativas a respeito da sua viagem.

O jovem, a princípio, enfureceu-se com a ordem que, desde instâncias superiores, baixava sobre sua cabeça. Afinal, se quisesse passar as férias escolares na cidade, trancado em seu quarto devorando os contos de Tennessee Williams, quem tinha realmente alguma coisa a ver com isso?

Os avós eram amáveis, M. apreciava o mar, mas estava numa idade em que a independência de ideias parecia-lhe fundamental. Assim, num primeiro momento, opôs-se à ida. Indispôs-se durante alguns dias com Elisa, pois sabia ser brioso como Alzamora. Mas uma voz dentro dele o convidava a analisar mais pacientemente as perspectivas da sua ausência. Os longos passeios à beira-mar, o terraço para o pôr do sol, o exílio dos sofrimentos maternos, pessoas novas, novas possibilidades.

Parece que M. por fim se convenceu de que a gratuidade da viagem podia trazer-lhe benefícios. Fazia anos que não visitava os avós, mas lembrava-se da cidadezinha litorânea, pequena e graciosa, com sua única rua comercial, e uma infinidade de minúsculas ruazinhas que dela nasciam, como afluentes de um generoso rio, e por onde espalhavam-se agradáveis casas e sobrados cercados de espaçosos jardins meio silvestres. Ao fim da grande rua havia um porto cuja agitação tornara pitoresco o lugar: marinheiros, ambulantes, os gritos e o dialeto portuário, a calçada de pedras lisas, úmidas de maresia, o longo molhe cinzento, as gaivotas, os leões-marinhos que vinham dar ali em busca dos peixes refugados pelos pescadores.

Saindo do porto, a praia se estendia, lisa e silenciosa, com um mar azul, às vezes cinzento. No verão, grupos alegres se juntavam naquelas areias — famílias que deixavam a cidade em busca do sossego e do frescor do litoral, crianças ruidosas, casais aposentados.

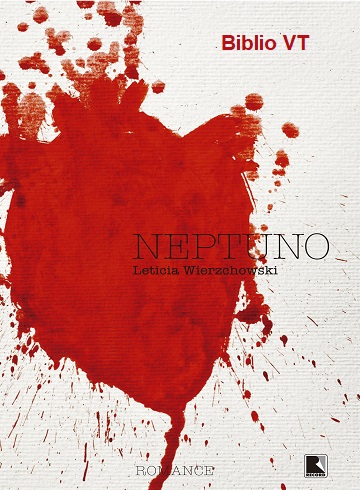

Era uma praia pequena, familiar e pouco turística. Os moradores conheciam-se pelo nome, havia uma escola, uma igreja, um hospital. O lugar chamava-se Neptuno. E, para M., guardava uma incrível semelhança com as cidadezinhas litorâneas dos livros de Somerset Maugham, como a pequena e peculiar Blackstable, do seu romance predileto, O destino de um homem.

Assim foi que o jovem M. entrou no ônibus num fim de tarde do comecinho do mês de janeiro.

Fazia calor, e tudo convidava ao ócio. Ele atirou-se na poltrona semileito de número 9, apreciando o ar condicionado ao máximo e reconhecendo, pela primeira vez naquele dia, a beleza quente e dourada, quase evocativa, do entardecer sem nuvens.

A rodoviária parecia mais calma do que o comum, e tudo se movimentava com lentidão, até mesmo os grandes ônibus coloridos, que entravam e saíam dos boxes, arrastando-se sob o crepúsculo rosado.

M. respirou fundo e pousou a cabeça no encosto da poltrona, sentia-se totalmente esmagado pelo poder materno e indissolúvel de Elisa. Pela primeira vez, com o cordão umbilical enrolado no pescoço até quase dificultar-lhe a respiração, o jovem pensou no pai com genuína simpatia. Vivera, desde sempre, entre dois extremos. O desinteresse egoísta de Alzamora e a avidez ansiosa de Elisa. A mãe era-lhe um fardo pesado, e ele queria paz.

Achou graça então porque peleara tanto e a capitulação prometia suas recompensas... Sozinho naquele ônibus, a mãe já seguindo num táxi rumo aos seus três martínis, meu jovem cliente sentia-se subitamente aliviado. A casa dos avós era, sem dúvida, território de controle materno, mas a ausência diária de Elisa e seus suspiros, Elisa e suas dúvidas sobre o futuro, o seu e o dele, já lhe serviam de consolo suficiente.

Desse modo, sem sequer desconfiar das artimanhas do destino, nosso caro jovem encaminhava-se para June...

Enquanto o ônibus manobrava para sair da rodoviária e ganhar a pista, M. não sabia que June sequer existia. Um portão a duzentos metros da casa dos avós. Uns olhos de ametista, aquela pequena e bela descendente da linhagem das sereias de Atlantis.

3

Posso estar sendo um tanto confuso, eu sei.

Ao ler o pouco que já escrevi, fica patente a minha simpatia pelo jovem M... Entendam, no entanto, que ele foi, para mim, a porta aberta para esta história, e o seu fio condutor.

Claro que, olhando a coisa de frente, não veríamos mais do que um rapaz enamorado que perdeu a razão às vistas do ciúme. Aprecio, porém, narrar tudo isso longe dos limites rígidos que a minha profissão me obrigaria a tomar. Não uma morte apenas, com um culpado e a sua vítima. Mas duas pessoas ainda no começo da vida, saudáveis e belas e onipotentes ao seu modo, esmagadas, ambas, pela amplidão das possibilidades, confusas diante da álgebra dos dias — os cálculos, as apostas, as probabilidades de isso dar naquilo, e aquilo dar numa terceira coisa... Ah, essa angústia vespertina de futuro poluindo sempre a gloriosa manhã do presente.

Não posso detestar o jovem M., nem olhá-lo com repulsa. Suas belas mãos seguraram um punhal — isso ele afirma tristemente enquanto mantém os olhos baixos, fixando-os nos desenhos do tapete sob seus pés. Suas belas mãos mutilaram e feriram e mataram, mas ele acabou pagando a sua parte direitinho. Não, não o perdoo; mas não posso culpá-lo assim, com a cara limpa, o peito aberto, a alma lavada.

Não sei se me entendem, meus caros...

Estamos todos neste mesmo barco, entregues às tempestades e à delícia da viagem. Cometemos erros, maiores ou menores. Eu tive um casamento, certa vez. E amei, e era amado. No entanto, houve para mim um verão. E, assim como M., uma outra numa janela.

Bem, não cheguei às adagas, não mesmo. Mas matei alguma coisa, e o que era vidro se quebrou. Vocês sabem, eu já contei aqui que a minha ex-esposa tem grande repulsa por mim. Falamo-nos apenas o necessário, e o único e efetivo contato que mantenho com ela advém dos depósitos mensais que efetuo na sua conta bancária. De resto, seguimos neste cabo de guerra, e o pobre Miguel é a nossa corda.

Miguel, meu filho de 5 anos. Já lhes falei dele também... Eu o puxo para cá, ela o puxa para lá. Espero que ele resista, espero mesmo. Ademais, de minha parte, tento deixar Miguel bastante livre. Algo assim como amá-lo de longe... Pode parecer pouco, eu sei; mas, analisando a relação de Joaquim Alzamora com o seu filho, bem, preciso dizer que também pode parecer muito.

Ou seja, todos erramos nesta vida. Estas páginas mesmo podem ser um erro. Ainda não sei, não me decidi sobre isso.

Mas voltemos a M.

Um belo jovem, eu já disse. Um grande narrador com uma história e tanto nas mãos. Mesmo agora quando tudo já se acabou, trato de não julgá-lo. Aprendi, nesses anos todos de ofício, a colocar-me no lugar alheio, e nisso o rapaz estava certo naquele nosso primeiro encontro: nós, advogados, aprendemos a não julgar.

Se fecho meus olhos, ainda escuto a voz de M. Ela entra em mim como um sopro, como o vento que vem do mar, e as imagens que a voz me descreve vão crescendo, crescendo... Elas ganham contornos e cheiros...

Posso ver os toldos abertos para o verão na pequena praia, aquela outra Blackstable, como se chama mesmo?

Neptuno...

Posso ver o mar, as madressilvas, as rosas nos jardins, posso sentir a calma do lugar e até mesmo a pulsação das coisas, dos olhares.

Era em direção a tudo isso que o ônibus seguia. Aquele bicho fumegante, atravessando a noite cálida de verão, descendo a encosta rumo ao mar. Lá dentro, brigando com seu sanduíche de queijo, estava o nosso jovem.

Da viagem há muito pouco que contar. Creio que M. dormiu durante quase todo o trajeto. Horas mais tarde ele despertou. Depois de esfregar os olhos doloridos de sono, percebeu que o ônibus manobrava para entrar no exíguo espaço destinado ao seu estacionamento. Estava, enfim, na minúscula rodoviária de Neptuno.

O dia acabava de raiar. Lá fora, a pacata cidade espalhava-se, preguiçosamente, até o mar. Não havia ninguém nas ruas quietas, o comércio estava fechado, e as primeiras luzes do dia davam a tudo ares de um mundo recém-inventado. M. sentia fome, mas também um certo regozijo.

Ao olhar pela janelinha, viu a avó parada na plataforma, enrolada num leve casaco azul. Era uma senhora alta e elegante, ainda bonita. M. olhou-a com espanto, pois, por um momento, reconheceu nela a própria figura da mãe dali a vinte anos. Mas, mesmo de longe, podia sentir que Ilma guardava mais doçura — era daquelas mulheres que não odiavam os homens. Não que os apreciasse a todos, mas podia reconhecê-los bons e ruins. Ademais, vivia há quarenta longos anos com o mesmo marido, o avô Heitor — meu caríssimo Sr. Lupec —, e era possível afirmar que ambos ainda se queriam com algum laivo do que outrora fora um grande amor.

Ilma pareceu sinceramente feliz em rever o neto. Seu único neto. Havia nos seus olhos um brilho de contentamento esfumaçado pelo sono. Eram 6 horas, e ela disse, rindo:

— Não houve jeito de tirar o seu avô da cama. Heitor é um dos poucos velhos que conheço que dorme até o meio da manhã.

Trocaram abraços então. Como qualquer jovem da sua idade, M. era desafeito a demonstrações físicas de afeto. Mas a avó tinha certo magnetismo e, segurando-o pelos ombros, exclamou:

— Você está um homem! — Piscando um olho, completou: — Muito parecido com Joaquim.

Os dois seguiram para o carro. Estava tudo muito calmo e silencioso, e os jasmins soltavam seu perfume no ar. M. respondeu à avó que todos o achavam parecido com o pai, e que tal parecença não lhe agradava muito.

Ilma riu e retrucou:

— Quer saber de uma coisa? Que a sua mãe não nos escute, mas Joaquim era muito bonito. Não sei agora, o tempo passa por todos nós e deixa as suas marcas. Mas, quando sua mãe casou com ele, todas as moças aqui de Neptuno morreram de inveja.

Seguiram pela ruazinha deserta e entraram no carro. Um sedã azul-marinho muito masculino. M. jogou as mochilas no banco de trás.

Ilma guiava calmamente, e o carro atravessou a única avenida sonolenta. Passaram pela sorveteria, a agência dos Correios, a confeitaria, o cinema, que exibia um cartaz de uma antiga comédia romântica de Marilyn Monroe. Tudo ainda fechado, as ruas vazias. O tempo parecia andar mais lentamente por ali. Não existiam locadoras de vídeo na cidade? Parecia-lhe estranho que alguém ainda fosse ao cinema ver um filme tão antigo como aquele.

A avó pareceu adivinhar-lhe os pensamentos:

— O cinema está exibindo um festival de filmes antigos. Todos ótimos. E eu e seu avô sempre viemos às quintas.

O carro fez uma curva, e eles saíram da avenida principal. De repente, o sol surgiu por detrás da elevação de um morro. Era uma daquelas manhãzinhas que prometiam beleza.

Seguiram na direção do mar, pois os Lupec viviam muito perto da praia. Um bando de pássaros cruzou o céu em algazarra, sumindo entre um emaranhado de árvores. Mais ao longe havia apenas a mancha azul do dia e o suspirar, lento e compassado, do oceano.

M. aspirou o ar e sentiu, lá no fundo, o toque marinho que lhe lembrava outros verões, muito antigos, quando ainda era um menino e visitava os avós na companhia dos pais.

Ilma estacionou o carro na frente de uma casa bem-cuidada, mais bonita do que ele se lembrava. Mas talvez tivessem se mudado, e a sua memória não era muito confiável. Atrás do jardim cheio de roseiras, um sobrado de estuque amarelo cintilava na calma da manhã de verão.

— Seja bem-vindo — disse Ilma.

— Estou contente por estar aqui — ele respondeu com sinceridade.

Estava mesmo contente, tenho certeza. Ah, pobre coitado... Pego na ratoeira da vida como um desses bichinhos brancos e asquerosos. Mas creio que as coisas sucedem mesmo assim.

Heitor, esse é o nome do avô de M. Heitor Lupec.

Gostaria que vocês imaginassem o velho... Era um homem magro e alto. Por causa da altura, andava um tanto encurvado, mas seu sorriso parecia o de um menino. Tinha sido professor por duas décadas, mas ocupava agora algum importante cargo administrativo numa universidade das redondezas, e era versado na obra de Jorge Luis Borges. Aliás, se posso intrometer-me um tanto, confesso-lhes que Borges foi desde sempre um dos meus autores prediletos.

Mas, enfim, voltemos ao avô Heitor, que guarda a minha simpatia especial e que andava pela casa sempre com um livro debaixo do braço.

Heitor Lupec tinha um aspecto terroso, distraído e afável. Gostava, mais do que tudo, de passar as tardes na varanda ou no escritório com vista para um canto da praia. Como lia muito e apreciava poesia, organizava saraus em sua casa. Nessas noites, recebia jovens professores universitários, alunos do curso de teatro, um ou outro veranista amante das letras e os vizinhos.

Um bom casal de avós, eu presumo. Tinham lá as suas esquisitices, como as temos todos. E a mania mais curiosa era, obviamente, de Ilma: fazer biscoitos temáticos. Ela havia feito recentemente toda uma série sobre o mar, as sereias, a fauna marinha. Andava, naqueles dias, preparando uma pequena série sobre as flores brasileiras. Biscoitos florais, se alguém poderia mesmo imaginá-los... Creio que haveria orquídeas e bromélias e vitórias-régias, algo assim como um desses tecidos para cortinas.

Muita cor e açúcar, eu acho, para um rapaz como M. Ele, porém, era educado o suficiente para engolir aquele maluco papo culinário com um bom sorriso no rosto. Assim, quando entraram na casa, era sobre isso que Ilma discorria enquanto meu jovem cliente deixava sua alma vagar por pensamentos inclassificáveis. Estava tão distraído que sequer deu atenção ao dito de Ilma.

Ela falou mais ou menos assim:

— Pois, meu querido, eu disse a June que não deixasse de vir ao sarau de amanhã, assim ela poderia conhecer você... E eu vou servir meus biscoitos florais.

E foi essa a primeira vez que M. ouviu aquele nome, e absolutamente nada nele lhe pareceu especial... Somos assim, o destino se materializa à nossa frente sem que percebamos sequer a sua monumental sombra.

Estavam os dois ali, parados na sala, as mochilas de M. ainda no chão, e a boa Ilma perguntava se o garoto apreciava saraus quando Heitor Lupec apareceu. Tinha os cabelos ainda úmidos do banho, um sorriso no rosto de traços agradáveis e um livro enfiado no bolso do blazer de linho. Ele disse:

— Creio que nosso neto gosta mesmo é de uns ovos mexidos e de umas boas fatias de pão tostado, Ilma. — E, olhando de maneira divertida para M., acrescentou: — Você deve estar morrendo de fome, não é, meu velho?

A chegada do Sr. Lupec era sempre agradável, fosse onde fosse. M. apreciava o velho, e trocaram um abraço rápido, masculino. Mas nosso jovem estava com fome, e o velho lorde empurrou sua esposa para a cozinha. Que ela voltasse com alguma coisa mais substanciosa do que seus biscoitos em forma de lisiantus, pediu Heitor Lupec com alegria.

Quando ficaram sozinhos na sala, o homem mais velho disse para o mais novo:

— Perdoe a sua avó, meu caro. Faz tempo que não temos jovens nesta casa... — Ele riu, espichando um olho para a cozinha: — E, depois de um bom sanduíche, prove um dos biscoitos dela, antes de elogiar-lhes a beleza. Custam muito trabalho a Ilma, e não sei se ela sofre mais quando envelhecem no vidro ou quando são comidos com sofreguidão.

Os dois riram.

Era uma gente bastante comum, como vocês podem constatar. Ninguém diria, olhando-os naquela sala, a manhã de verão instaurando a sua magia lá fora, que certas coisas poderiam acontecer por ali. Mas a vida é assim mesmo, absolutamente imprevisível, e Deus me castigue se estou inventando coisas.

Acho que preciso descrever um pouco a casa dos Lupec, e não vejo por que não fazê-lo aqui, enquanto o jovem M. come seu sanduíche e coloca o papo em dia com os avós.

Era uma casa bonita, bem-cuidada. Heitor Lupec tinha um bom cargo na universidade local, e Ilma era uma mulher caprichosa e bem informada.

Não era uma casa de velhos, com aquele cheiro característico dos velhos. Ah, não. Era uma casa iluminada, arejada, que cheirava a lavanda. A sala era ampla e fresca, com uma grande janela que dava para a praia em frente, deixando entrever uma nesga de mar azul. Havia poltronas de couro, um jarro com rosas sobre um aparador. Nas paredes, gravuras representando figuras marinhas e míticas. Tritão, uma sereia, corais e peixes. Um pouquinho típico, mas de bom gosto. Enfim, uma dessas salas que você pode encontrar nas revistas de decoração da sala de espera do seu dentista.

Quanto ao resto da casa, havia um jardim com uma pérgola; às vezes, os Lupec comiam ali. Uma cozinha ampla, um escritório repleto de livros. E, no andar superior, os quartos. Com as janelas abertas, o cheiro das rosas e dos jasmins invadia a galeria superior. Nas janelas lá de cima também havia o mar, mais vasto e mais azul. Ah, uma janela para o mar! Creio que foi essa janela, com o rumor característico que lhe entrava pelas venezianas, que embalou o sono do jovem M. Pois nosso Romeu dormiu o resto da manhã na cama de lençóis alvos que os Lupec haviam preparado para ele.

Então, na mesma tarde em que chegou a Neptuno, M. viu June pela primeira vez.

Creio que esse é um dos pontos altos da narrativa: o momento em que o mocinho encontra a sua amada. A flecha penetrando a polpa sangrenta do seu alvo. A sensação quase lisérgica da paixão correndo nas veias. Lembro-me de cada palavra de M., o modo perfeitamente claro com que descreveu esse momento ao mesmo tempo que o contava de forma bastante poética...

Ah, aquele jovem deve ter revivido muitas vezes essa tarde! Reviveu-a com tristeza, com ardor, com saudade; reviveu-a chafurdando nas maiores misérias, evocando as mais altas delícias desta vida. O primeiro olhar, a luz do sol dourando tudo, o surdo clamor do verão, essas coisas... Pode parecer risível agora, mas não subestimem o clima, meus caros.

Era a tarde fundamental da vida de M. E ele seguia pela ruazinha calma e ensolarada arrastando os chinelos de borracha, tão inocente do futuro como uma criança prestes a nascer. Fazia muito calor, e ele recriminava-se por não ter trazido um boné. Mas o rumorejar do mar lá adiante prometia a sua brisa, e ele apressou o passo no rumo da praia.

Andou meia quadra sem ver absolutamente ninguém, a não ser um cachorro que dormia sob uma árvore, refestelado na sombra.

E então viu a casa.

Era uma casa estranha, um tanto desconjuntada. A princípio, chamou-lhe atenção o telhado vermelho, que gritava contra o azul do céu. Era um telhado chamativo, grande demais, um chapéu de palhaço. Abaixo dele, a casa branca esforçava-se por manter-se em pé, perfeitamente respeitável na sua esquisitice, com uma varanda de madeira e floreiras de margaridas sob as janelas vermelhas. Parecia com uma dessas casinhas que as meninas brincam de boneca.

June estava lá, encarapitada na janela vermelha, olhando a pasmaceira da tarde de verão. Ela ainda não era a sereia que mais tarde ousou ser, nem suas escamas prateadas rebrilhavam à luz quente e amarela do sol. Ah, não... Ela era apenas uma menina muito linda, sentada no parapeito da janela da sala dos avós, mal-equilibrada naquele espaço exíguo e um tanto ridículo, com uma perna apoiada no caixilho de madeira e a outra balançando-se preguiçosamente.

M. contou-me que ela usava um vestidinho muito curto, amarelo e rendado, e seus cabelos negros e bastos caíam-lhe pelas costas em um delicado desalinho, como uma espécie de manto.

Bem, vamos à cena: o jovem M. vinha caminhando pela calçada em frente. Quando ele cruzou com a casa, June ergueu seus olhos e mirou-o. Ela lia um livro (mais tarde, fê-lo saber que era o poema de Lorca que ela decorava para o sarau). Aqueles olhos azuis acertaram seu alvo sem nenhuma dificuldade.

Creio que bastou um olhar. June escaneou o rapaz, fitando-o de alto a baixo; e então ela sorriu levemente, com alguma malícia. Com a malícia exata para o momento, eu diria, pois June era muito boa nessas coisas, muito boa mesmo.

Ela sorriu porque capturara M. como se captura um passarinho numa arapuca. E então, satisfeita, abaixou o rosto, outra vez atenta ao seu livro. June sabia laçar seu animal, e depois soltar a corda um pouquinho, apenas o suficiente. Tinha pegado aquele livro havia alguns dias na biblioteca de Heitor Lupec com o seu enlevado consentimento, e queria devolver-lhe a honra à altura. Era, desde sempre, uma menina vaidosa, que gostava de impressionar, mas o vigor de García Lorca agradava-a vivamente.

O nosso jovem, porém, de nada sabia. June tinha sido apenas um comentário vago da avó; e vê-la ali, sentada na janela como uma aparição de outro mundo, bem, aquilo foi demais para M. O fato é que ele não entendia de amor, nem de assombro, nem de milagres (creio que o amor é, desde sempre, o milagre primordial), e sentiu-se adoentado e fraco. Aquele sol sobre a sua fronte, e todo o mundo tão igual a antes; as rosas vermelhas tão vermelhas, os jasmins tão brancos, a areia, o mar, a árvore e a sua sombra nas pedras ao derredor; até mesmo a bela June, que voltara ao seu livrinho no seu trono improvisado, tudo era igual, absolutamente igual a um minuto atrás — apenas ele estava outro.

Seguiu até a praia então.

O mar estava lá, esperando-o. Ia e vinha em ondas fracas e constantes. M. pisou na areia, que estava quente àquela hora, soprava um arremedo de brisa. Ele abriu a boca e deixou seu corpo encher-se do gosto marinho até que sentiu a língua pegajosa. Então correu até o mar, e, em rápida sucessão de passadas, o corpo volteando-se para lá e para cá, mergulhou na água fria.

Fazia muito tempo que não tomava um banho de mar. Quando o pai ainda vivia com eles, iam muito à praia. Alzamora trazia no sangue uma velha paixão pelo mar, e, durante alguns anos, ele e Elisa alugaram uma casinha em algum canto do litoral que ele não mais sabia precisar, um lugarzinho belo e inóspito que ainda cintilava na memória de M. enquanto ele batia braços e pernas com vigor, atravessando alguns metros daquela enorme massa de água. Sozinho, ele e o céu.

Depois de um longo tempo, o jovem saiu do mar. Jogou-se na areia, sentindo o choque do calor que subia do chão contra o seu corpo frio. Sentia-se estranho, como se tomado de um quebranto. Mas isso, caros amigos, sou eu quem diz, de posse do relato que M. me fez e que agora tento tornar inteligível, tateando amargamente entre o que me foi confidenciado e o que me restou dentro da alma — não creio que aquele rapaz tivesse usado uma única vez em toda a sua vida a palavra quebranto.

Disse-me M. (e ainda posso vê-lo sentado à minha frente, os pés apoiados no chão, as mãos soltas ao lado do corpo sobre o assento da poltrona de couro), abandonado ao desamparo das suas próprias memórias, que se sentia “desencaixado, fora de foco, menos material do que antes”, como se o imprevisto encontro com a garota da casa branca — que ele não sabia ser June — houvesse mudado alguma coisa fundamental na sua estrutura interior.

Ficou na areia por um longo tempo. Ah, a indolência do verão... Aquele sol, a brisa marinha. Tudo isso pode fazer milagres, ou operar as maiores catástrofes — já lhes disse que o meu casamento terminou num verão como esse. Mas, enfim, esta é a história de M., e não a minha.

Havia pouquíssima gente na praia àquela hora, e nosso jovem mergulhou num sono profundo. Quando acordou, talvez uma hora mais tarde, percebeu um vulto. Havia alguém sentado ao seu lado.

E então uma voz cálida, alegre, se fez ouvir:

— Você não devia dormir assim, desse jeito. Vai ficar com uma boa queimadura, sabia?

M. sentou-se na areia, confuso. Abriu os olhos, lutando um pouco contra a luz da tarde, e quem ele viu, senão ela?

Sim, era June.

Tinha-se materializado na praia, ao lado dele. Tão linda quanto antes, e aqueles olhos azuis pareciam derramar-se sobre o nosso jovem Romeu, que disse, meio confuso:

— Peguei no sono sem querer...

Uma frase bastante tola, convenhamos. Mas eu não o culpo. Ele estava um pouco desorientado, mas logo viria a descobrir que June sabia aparecer nas horas mais malucas. Ao seu lado, ela sorria docemente, como um desses cãezinhos que andam perdidos pela rua e que tentam seguir o primeiro sujeito simpático que lhes cruza o caminho.

June estendeu sua mão, pequena e bronzeada, como uma castelã que manda baixar a ponte móvel para o seu cavaleiro eleito.

— Eu me chamo June — disse ela, com um sorriso.

Aqui aconteceram as apresentações de praxe. Não é possível ser muito inventivo num momento como esse, então deixo-o ao critério de vocês. Nomes, idades, essas coisas. Não creio que os jovens tivessem qualquer interesse sobre astrologia. Falaram do mar, do sol, dos avós; e então M. ligou os pontos definitivamente.

Depois o silêncio desceu. Um desses leves silêncios de verão. As ondas indo e vindo, uma gaivota cortando o azul, crianças pulando na água.

June tinha plena consciência da sua beleza e sabia usá-la bastante bem. Sentada ao lado de M., estendeu as longas pernas na areia. Eu vi uma fotografia de June, e eram umas pernas e tanto... Deitou-se e se deixou ficar ali, absolutamente tranquila, ao lado daquele jovem quase desconhecido. June gostava de estranhos, gostava mesmo. Tinha grande atração pelo novo, mas cansava-se facilmente, era um pássaro sem pouso.

Sim, nosso jovem estava caidinho. Um peixe com a boca no anzol. Era só puxar um pouquinho e, voilà, o jantar estaria garantido. June, imagino, ria-se por dentro. Era tudo tão fácil! Ah, como podem ser tolos esses rapazes da cidade, pensava ela enquanto M. espiava-lhe as pernas com o canto dos olhos, visivelmente agoniado com toda aquela pele e aqueles músculos suaves, alongados, macios... Meu jovem amigo era um sujeitinho puro, devo dizer. Criado entre os muros da cidade grande, de fato tivera menos oportunidades de conhecer, digamos, de conhecer as leis da vida. Bem menos oportunidades do que June, que corria solta por Neptuno como um desses coelhos silvestres desde que tinha 12 anos.

Mas voltemos ao diálogo daqueles dois...

Era o meio da tarde, e o mar sussurrava a poucos metros. Estirada na areia, June olhou o jovem M. e disse:

— Ora, acho um pouco estranho você estar aqui... Você nunca veio. Eu vivo em Neptuno há sete anos, e você nunca veio. Nem no inverno nem no verão. Eu não me lembro.

Ela olhava-o com uma curiosidade medida e aquele seu sorriso nos lábios.

— Pois agora eu vim — disse M., tentando parecer tranquilo. — Meu pai mora na Europa. Costumava passar os verões com ele; agora, não mais... Também tive uma hepatite que me nocauteou no ano passado. — Deu de ombros: — Um verão inteiro perdido em cima da cama! Mas eu vinha muito aqui quando eu era criança.

Sorrindo, June respondeu:

— Deve ser bom ter um pai que mora na Europa.

— Não o meu — disse M.

Esse era um assunto difícil para ele. Alzamora era uma sombra da qual ele tentava fugir em vão. June olhou-o, visivelmente curiosa. Para ela, que não tinha nenhum pai, nenhum pai conhecido, quero dizer, a possibilidade de um homem mundano como Joaquim Alzamora poderia parecer uma verdadeira delícia.

Então M. continuou, visto que o assunto parecia realmente interessar à bela June:

— Nós nos encontramos muito pouco, meu pai e eu... Se os vizinhos da vovó estranham de me ver aqui em Neptuno, fico pensando o que disseram os vizinhos do meu pai a cada uma das vezes que apareci por lá. Ele se mudava muito, por causa do trabalho, e algumas das suas casas eu nem cheguei a conhecer.

— Ora, isso tanto faz — retrucou June de modo arrevesado.

Ela era sempre assim quando sentia um pouquinho de ciúmes, devo dizer. O desdém absolutamente fingido, aqueles olhinhos apertados, um muxoxo com os lábios.

E então ela prosseguiu no seu pequeno discurso apaixonado:

— Os vizinhos, o pai, a mãe... Todos importam tão pouco! Sabe, eu nunca vi o meu pai. Ele se mandou antes mesmo de saber que a minha mãe estava grávida. Deu no pé rapidinho, como diz a minha avó.

M. olhou-a e sorriu, achando graça. O sol agora tinha baixado um pouco no céu, e ele podia sentir os raios oblíquos incidindo sobre o lado direito de suas costas, que começavam a arder.

— Escute — disse M. —, eu preciso de outro mergulho. Quer vir comigo?

June usava ainda o vestido com o qual ele a vira na janela, mas a alça azul de um biquíni era visível por baixo do decote.

— Ah, obrigada — ela fez uma careta infantil. — Prefiro olhar aqui da areia. Ainda não chegou a minha hora.

M. não entendeu o que ela quis dizer, mas não a questionou. Havia algo em June que o excitava e o incomodava ao mesmo tempo. Ele correu até o mar e mergulhou, sentindo a água gelada envolver-lhe o corpo. Nadava bem, pois Elisa o havia colocado numa escola de natação aos 4 anos de idade, e ele costumava treinar eventualmente no clube perto de casa.

Foi longe, sentindo as braçadas cortarem a massa de água que se abria gentilmente aos seus movimentos compassados. Vocês talvez não conheçam, mas Neptuno tem uma praia mansa e aprazível, de poucas ondas... Já estive lá uma vez, num verão há alguns anos, e também costumava nadar à tarde. Nunca mais tinha voltado a Neptuno desde então; jurei nunca mais voltar, até que June e M. e seu louco e malfadado amor me convenceram do contrário.

Mas lá estava o nosso jovem Romeu...

Nadava bem, e passou a arrebentação facilmente em poucos minutos de esforço. Depois, naquela parte do mar onde a massa de água apenas ondula, ele deixou o corpo relaxar, esvaziando o ar dos pulmões, boiando, os olhos fitos no céu perfeitamente azul, aquele resplendor de verão, tão perfeito que chegava a doer.

Quando M. saiu do mar algum tempo mais tarde, June não estava mais na areia. Tinha ido embora sem dizer adeus, tão inesperadamente como aparecera. Ah, a bela menina travessa! Mas o brilho dos seus olhos, o fogo da sua pele, tudo isso tinha ficado em M. como uma espécie de marca. Ou como um aviso.

Sozinho, ele recolheu seus poucos pertences e abandonou a praia. Algumas crianças brincavam por ali naquela algazarra típica. Um cão ladrou nas dunas, gaivotas passaram lá em cima no céu azul. M. cruzou pelas crianças sem interesse e seguiu em passos lentos rumo ao caminho que levava à saída. Jurava para si mesmo que, na volta, sequer ergueria os olhos para a casa esquisita onde June vivia.

Mas, duas quadras adiante, ele quebrou a promessa. Nós, homens, somos especialistas em quebrar promessas, grandes ou pequenas, isso é um fato. Assim, na frente da ridícula casa com seu desproporcional telhado vermelho, M. ergueu os olhos. Eu diria que estava até mesmo afoito, que seu coração acelerava-se um pouco. Ele vasculhou a fachada e espiou cada janela; encontrou as persianas pacificamente cerradas, como as pálpebras de uma inocente criança que dorme.

4

Pensando em M. e na sua história, ocorre-me uma frase de Jorge Luis Borges. Talvez uma conversa que tive com Heitor Lupec tenha sido um pouco responsável por isso, pois o fato é que Borges tem me voltado à mente com bastante frequência nesses últimos dias.

Creio que lhes contei que o velho Lupec era versado na obra do grande argentino e que oficiava numa cadeira sobre literatura platina ou coisa que o valha. Mas algo na poética de Borges se une com a pequena mitologia desta história. A tragédia, um belo jovem, uma sereia. Ah, uma adaga também... Mas isso, isso já é meio caminho para o nosso desfecho.

Só é nosso o que morreu, só é nosso o que perdemos. Borges escreveu isso em algum dos seus livros, não recordo agora exatamente qual. Uma regra da vida, eu diria. Uma regra tantas vezes exposta pela ficção, esse arremedo de vida, esse dissecar da aventura humana. Vi essa sensação luzir nos olhos de M. quando me contava do seu desventurado amor. Como Bibiana Terra à sepultura do seu Capitão Rodrigo, dizendo que “ele finalmente tinha voltado para ela”, meu jovem amigo parece pensar do mesmo modo.

“A minha June”, repetiu-me ele tantas vezes... E, no entanto, aos meus olhos, aos olhos de todos, aos olhos do juiz para o qual fora distribuído o caso, a pequena June já não é mais. E o que não existe não pode ser possuído por ninguém.

— Você não sabe — retorquiu M. na primeira vez que veio aqui, quando lhe expus essa minha impressão. — Você não sabe nada disso. June é minha e será minha para sempre. Mais agora do que antes.

Devo dizer que o escutei com certa repugnância naquele dia; só mais tarde é que fui me envolvendo com ele e com a sua história. Como a Sherazade, que aos poucos enreda o sultão Shariman, assim M. fez comigo também... Acabei por descobrir que era um bom narrador, um dos melhores que já vi.

Mas, naquele primeiro encontro, eu estava bastante contrariado. A noite ia alta lá fora, e em algum lugar da cidade meu amigo divertia-se com duas jovens atrizes; em outro lugar ainda, no quarto andar de um prédio de esquina, Anna, minha ex-mulher, explicava, provavelmente quase com alegria, ao nosso pequeno rebento que o seu pai não viria buscá-lo no dia seguinte.

Imaginei meu Miguel, com o seu pijama de cachorros azuis, deitado na cama sob as cobertas, o olhar doce, um pouco decepcionado, escutando falar a mãe que estava sempre ao seu lado.

Essa imagem me deprimiu, e eu disse a M.:

— Veja, rapaz. Todo mundo se apaixona. Não uma, mas várias vezes na vida. E isso não justifica o que você fez. Faça com que eu o compreenda; é o mínimo que precisamos a partir daqui.

M. olhou-me no fundo dos olhos. Por um instante, pareceu uma criança a quem os adultos deixavam sozinho, trancado num quarto escuro. Uma solidão danada.

Vi o riscar de uma tempestade dentro das suas retinas, era o medo; depois ele piscou uma, duas vezes, e seu semblante voltou a recuperar a incrível calma e a beleza delicada que me tinham impressionado quando eu lhe abri a porta da minha casa algum tempo antes.

— Tenho uma história para contar, senhor Key. Não vim aqui pedir que me entenda ou que me perdoe... Não posso fazer nada, as coisas aconteceram assim... — Ele suspirou, dizendo: — Vou contar absolutamente tudo.

Eu aquiesci.

— Absolutamente tudo. Depois veremos o que deve ser feito.

O rapaz olhou a rua por um instante, como se cogitasse abandonar-me ali e sair para a noite. Do outro lado do parque, apenas como uma promessa, havia o rio e suas águas cinzentas. Talvez M. pensasse naquelas funduras e no seu silêncio compreensivo, talvez pensasse nisso como uma opção.

Então ele pareceu decidir-se subitamente. Recostou-se na cadeira, e seu rosto se contraiu. Sim, ele precisava desvelar os véus. Deve ter doído um pouco no começo reviver tudo aquilo — do céu ao inferno, vertiginosamente.

Ele disse, numa voz firme e envolvente:

— As coisas aconteceram assim...

Naquela primeira noite, algumas coisas influenciaram-no. Coisas pequenas, desimportantes, mas que foram inflando o espírito de M., indícios externos da angústia que o assolava por dentro.

Em primeiro lugar, havia aquela lua enorme no céu. Uma lua rubra e redonda como uma moeda, escarrapachada entre as estrelas. Vinha dos lados do mar uma brisa fraca, cheirando a jasmins do jardim de Ilma. Esse perfume de verão chegava ao quarto onde o nosso jovem se debatia, chegava misturado ao cheiro da sopa que fervia na cozinha lá embaixo.

Pois, meus caros, M. debatia-se naquele quarto como um desses insetos que recebem na cara um bom flit de Baygon. Ele já estava meio doente de June, e talvez com um pouco de insolação também...

Queimado por dentro e por fora, debruçava-se à janela, pensando no melhor jeito de cair fora dali. A casa dos avós oprimia-o, e ele queria a noite aberta, queria o mar, e a areia, e o vento no rosto; queria, mais do que tudo, que essas coisas estivessem acompanhadas de June. Ele não desejava um prato de sopa e conversas amenas sobre reminiscências familiares, por Deus! Era um jovem com seus hormônios todos, e era verão.

Tudo, tudo o chamava. A juventude pode ser muito premente em certas ocasiões, e mais ainda quando o assunto é amor.

Havia poucas horas ele estivera na biblioteca com Heitor Lupec. Enquanto, lá fora, o crepúsculo descia sobre Neptuno, vermelho como um morango, avô e neto tinham falado de livros. O Sr. Lupec é o que se pode chamar de um homem muito letrado, muito culto e bastante interessado em compartilhar seus conhecimentos, como deve sê-lo todo bom professor.

M. disse-me que espiou a prateleira dos seus livros prediletos e tomou emprestado do avô um volume. Heitor aproximara-se, espiando a lombada do livro escolhido com curiosidade.

— O fio da navalha — comentara o Sr. Lupec. — Somerset Maugham é um autor quase completamente esquecido. Tem qualidades admiráveis a meu ver, mas hoje é considerado um autor menor.

— Eu gosto muito — dissera o jovem. — Mas não entendo nada disso. De literatura, quero dizer.

O velho achou graça.

— Gostar é o bastante, meu caro. Creio que os autores escrevem para ser admirados pelos seus leitores. A crítica, enfim, é muito volúvel. Mas Maugham não se poderia queixar, em todo o caso... Ficou realmente rico com a literatura. Era muito admirado.

M. enfiou o livro debaixo do braço. Então tomou coragem para abordar o verdadeiro assunto que o trouxera até ali: June.

Creio que disse, simplesmente:

— Hoje, na praia, conheci June.

Heitor Lupec deixou então as suas prateleiras de lado e, sorrindo discretamente, mirou o neto. Ele era um rapagão bonito e bem-apessoado, isso eu já lhes disse muitas vezes... Creio que essas qualidades não passaram despercebidas ao Sr. Lupec, que, somando o neto à figura de June, antecipou de leve o que estava por vir.

Mas o bom homem era suficientemente espirituoso e, olhando o livro com certa pena, imaginando que talvez Maugham sequer fosse lido dessa vez (quem poderia culpar um jovem apaixonado!), disse apenas:

— É típico de June. — Ele riu, pensando na menina. — Ela está por todos os lados realmente.

Não creio que M. tenha entendido o comentário do avô, e, na altura em que ele próprio me contou isso, nem eu mesmo o compreendi. Mas parece que a bela June fazia das suas em Neptuno e não era muito discreta. Conversas corriam, aqui e ali; e o Sr. Lupec não era dessa cepa de intelectuais alheios à vida cotidiana; não, ele andava e ouvia, ouvia bastante.

Se o neto mirou-o com alguma estranheza, o velho Lupec não percebeu. Com calma, sentou-se à sua escrivaninha e pegou uma lata esmaltada, que abriu com presteza, enchendo com o seu conteúdo um cachimbo de marfim.

— Fumo sempre aqui. Ilma detesta o cheiro — disse Heitor. — E Ilma, como June, está em toda parte também.

M. riu dessa vez.

Heitor Lupec tirou algumas baforadas do cachimbo. Como o jovem ainda permanecia ali, correndo os dedos pelos livros dispostos nas estantes mas com a mente bem longe, o velho achou por bem perguntar:

— Você, meu caro, o que achou dela? De June, quero dizer.

M. respondeu que a achara um pouco estranha. Não disse ao avô que tal estranheza tinha-lhe ferido a alma, que desde a tarde só fazia pensar em June e que ardia por ela como quem arde por alguma febre tropical. Mas Heitor Lupec é um homem muito perspicaz, muito mesmo. E certos sintomas, bem... O tempo passa, mas é impossível esquecê-los. E quem, afinal de contas, nunca se apaixonou aos 19 anos?

— June é como um bichinho — disse o velho, sorrindo. — Arisca e incontrolável. Mas muito, muito bonita.

E o jovem M. repetiu, subitamente apaziguado:

— Muito, muito bonita.

Bem, era nessa beleza que ele pensava à janela, naquela noite de verão, com o velho Maugham largado sobre a cama. Creio que M. não chegara a ler sequer a primeira página do romance; ele não estava nem um pouco interessado na angústia existencial do pobre Larry Darnell.

Assim, meus caros, lá estava M. Sua cabeça fervilhava e ele decidiu não ficar mais nem um minuto trancado em casa.