Biblio "SEBO"

Não deveríamos fugir do Holocausto perpetrado pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial. Primeiro, porque ele é parte fundamental da nossa história, a história da humanidade. Segundo, porque é provável que a maioria das pessoas, dos mais diversos continentes, inclusive do europeu, desconheça seus fatos primordiais. Terceiro, porque a história pode se repetir de múltiplas formas e com múltiplas roupagens. Quarto, porque não há garantias de que a educação clássica que nos arremete para fora, para conhecermos dos segredos dos átomos até a intimidade das células, que nos seduz com milhões de dados que passeiam pela matemática à física, possa produzir uma massa crítica capaz de prevenir em tempos de crises econômicas e sociopolíticas a ascensão de novos “Hitlers”, portando soluções mágicas radicais e inumanas. Quinto, porque quem tem contato com a dor humana e a trabalha com maturidade tem mais possibilidade de ser emocionalmente saudável. Fugir do contato com a “dor” pode bloquear o desenvolvimento de habilidades para superá-la.

Esses foram alguns dos temas de minhas conferências sobre a educação do século XXI e o processo de formação de pensadores em alguns países do leste europeu, como a Sérvia e a Romênia, por ocasião do lançamento de meus livros. Países belíssimos geográfica e afetivamente, que eu desconhecia e que foram também surpreendidos pelas garras de Adolf Hitler. A Sérvia, a Croácia e as demais nações de origem eslava, inclusive a Rússia, foram consideradas pertencentes a uma raça inferior pela pseudociência do nazismo. Após essas minhas conferências, aproveitei para conhecer o Museu do Holocausto na Polônia, situado na região da Cracóvia, onde foram construídos os três campos de concentração de Auschwitz.

Com meu guia, perito em história, discuti muitos detalhes daqueles anos dramáticos. Primeiro passei pelo Campo I e, entre inúmeros fatos chocantes, vi milhares de sapatinhos das crianças e suas maletas com as datas de nascimento e suas origens. Cortava o coração verificar o que homens insanos fizeram com os meninos e as meninas da nossa espécie. Quando entrei no Campo II, o mais atroz deles, Auschwitz-Birkenau, logo na entrada, tive um impacto extraordinário. Um grupo de homens de mãos dadas cantava em círculo e dançava ao som de um violão. Outro grupo, de mulheres, os envolvia também em círculo e os aplaudia. Era uma cena impensável naquele ambiente, uma alegria incompreensível num local cujas paredes testemunharam sofrimentos inexprimíveis e cujo solo foi palco de atrocidades inimagináveis. Definitivamente, não era um lugar para cantar e dançar. Parecia uma violação à história. O que eles cantavam e que os motivava?, perguntei-me, chocado. Então descobri: cantavam em hebraico. Era um grupo de judeus que celebravam que seu povo ainda vivia.

Embora eu seja publicado em Israel, não entendo nada da língua hebraica. Logo me foi traduzido o conteúdo da canção. Vislumbrei, admirado, que eles não fugiam da dor com seu cântico, mas, cientes dela, tinham a coragem e a sensibilidade de homenagear a vida naquele inferno nazista. Contudo, tinham eles motivos para festejar? Festejavam porque ainda acreditavam no ser humano, apesar de tudo: apesar de seu povo ter vivido o ápice da dor física, o topo da ansiedade e da depressão, os patamares mais altos da discriminação, o extermínio cruel e industrial de homens, mulheres, idosos, crianças, adolescentes...

Batiam palmas porque tinham aquilo que nós, na ciência, não compreendemos nem lhes podemos dar, fé: acreditavam que o espetáculo da vida continuava para aqueles que se despediram dessa breve existência, ainda que de forma completamente injusta e brutal! E criam também que a vida precisava pulsar com dignidade e prazer para os que ficaram. Jamais esquecerei essa cena. Nós, psiquiatras, tratamos de depressão, mas nossas técnicas e nossos medicamentos, por mais atuais e eficazes que sejam, não produzem a alegria e o encanto pela existência. Com lágrimas nos olhos, eu os acompanhei.

Num determinado momento da visita a Auschwitz-Birkenau, fiz uma pergunta inesperada ao meu guia: “Não o perturba falar sobre esses assuntos diariamente?”. Sincero, ele me disse que já se abalou muito, mas hoje sentia certo distanciamento. E mostrou desconforto com suas palavras, pois não queria passar a impressão de que era um especialista em ganhar a vida falando das mazelas dos outros. Tentando aliviá-lo, comentei que a função dele era relevante, era educativo-preventiva. Ele sorriu e me agradeceu.

Na realidade, seu distanciamento não ocorria apenas porque ele assim se programara, mas pela ação espontânea e inconsciente do fenômeno da psicoadaptação, um mecanismo de defesa que surge no cerne da psique para nos ajudar a sobreviver às intempéries. Muitas vítimas, dentro dos campos de concentração, tinham desenvolvido esse mecanismo. Disputavam acirradamente um mísero pedaço de pão. Em seguida, mais íntimo de mim, o guia confessou que o que mais o abalava era crer que não era possível que todos os cerca de 8 mil policiais nazistas de Auschwitz fossem psicopatas. É uma questão crucial. Sabendo que eu investigava a psique humana, queria saber minha opinião. Esse assunto aparecerá ao longo desta obra, e apenas adianto que há uma diferença gritante entre um psicopata clássico e um psicopata funcional, entre u ma mente doente que foi forjada por traumas ao longo da formação da personalidade e uma mente frágil, capaz de ser adestrada por ideologias radicais. Ambos cometem crueldades inimagináveis, mas têm origens distintas.

Adolf Hitler, um austríaco tosco, rude, inculto, usou técnicas sofisticadíssimas de manipulação da emoção para se agigantar no inconsciente coletivo de uma sociedade à qual não pertencia, a Alemanha. É provável que fiquemos perplexos ao passearmos pela infância e formação da personalidade daquele que se tornou um dos maiores monstros, se não o maior sociopata, da história, mas ficaremos igualmente impressionados com a complexidade da sua mente e com o magnetismo social fomentado por ele e seus asseclas, em especial Goebbels, seu ministro de Propaganda. Antes de devorar os judeus, eslavos, marxistas, homossexuais, ciganos, maçons, Hitler usou estratégias sofisticadíssimas para devorar a alma dos alemães, um dos povos mais cultos do seu tempo, portador provavelmente da melhor educação clássica.

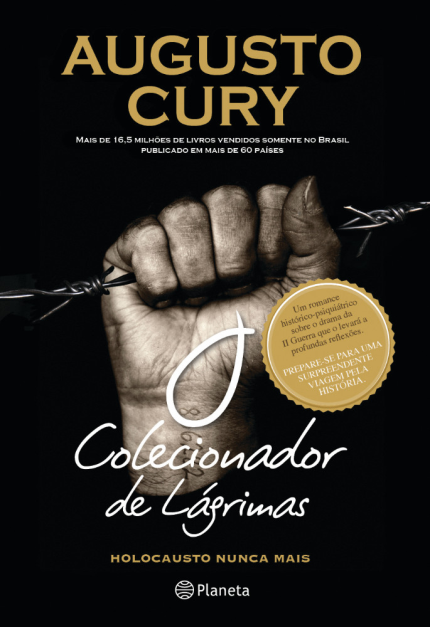

Mas por que escrever um romance sobre a Segunda Guerra Mundial? Um romance produz uma abertura e uma liberdade maior para tentar reconstruir o drama e os fatos históricos, e quem sabe esse formato possa despertar o interesse não apenas de adultos como também dos jovens para expandir sua cultura sobre esse tema fundamental da história. Os jovens germânicos daquela época aderiram em massa às ideias megalomaníacas do nazismo.

Procurar escrever este romance dos ângulos da psiquiatria, da psicologia, da filosofia, inclusive da sociologia, tocou as raízes da minha emoção, gerou-me insônia. Nunca mais serei o mesmo... Sempre abordei os grandes conflitos psicossociais em meus livros de ficção e não ficção, inclusive o cárcere da emoção em sociedades democráticas. Agora chegou a vez de falar sobre o Holocausto. Há cerca de dez anos, nos intervalos das minhas obras, tenho trabalhado na arquitetura deste romance. Estudei muitos livros de história procurando garimpar detalhes para tentar formar um quadro psicossocial sobre o autor e ator principal da mais dramática e violenta “ópera” social, Hitler. O historiador aponta os fatos e ambientes, o ficcionista constrói personagens, e o psiquiatra e o psicoterapeuta transportam-se para dentro deles. Dessas atualizações, a última mexeu com minha estrutura.

Por ser este um romance histórico, diferentemente de outros romances, fiz questão de colocar, à medida que a trama se desenvolvia, diversas referências bibliográficas que apontam alguns dos textos dos livros que estudei para escrevê-lo. Foi uma tarefa extenuante e um aprendizado constante. Apesar de todo o meu esforço, peço desculpas sinceras pela imperfeição desta obra.

É possível imaginar a dor de um ser humano que semanas antes era um médico, empresário ou profissional respeitado e subitamente foi arrancado de seu ambiente social e tratado como verme num campo de concentração? É possível vivenciar a tortura emocional de mulheres que frequentavam festas e usavam roupas confortáveis e abruptamente foram atiradas como animais em trens fétidos para, se tivessem sorte, serem escravas, se não, serem asfixiadas sumariamente? E sobre as crianças judias, que, antes de serem judias, eram filhas da humanidade? Elas brincavam com seus amigos e se escondiam atrás das árvores, mas abruptamente foram arrancadas de suas escolas, transportadas em condições inumanas, sem água nem comida, e silenciadas numa câmera de gás como se fossem objetos. E o que poderíamos dizer dos doentes mentais alemães, que mereciam diletos afetos e solenes apoios para suportar o caos de um transtorno psíquico, mas foram eliminados pelo nazismo para purificar a raça ariana? Não, definitivamente não é possível resgatar o pesadelo sofrido pelas vítimas do Holocausto, mas tentei.

Muitos me disseram: por que entrar nessa seara? Por que não escolher temas menos complexos para desenvolver? Sinto-me atraído para escrever sobre esse drama. Minha responsabilidade perante milhões de leitores em mais de sessenta nações não é produzir uma obra que faça sucesso, mas que possa trazer alguma contribuição à consciência crítica e à formação de mentes livres. A violência não é produzida apenas por seus patrocinadores, mas também pelos que se calam sobre ela...

Fiquei convicto de que o Holocausto patrocinado pelos nazistas não foi apenas um acidente histórico violento e inumano, mas colocou em xeque a viabilidade da única espécie que pensa e tem consciência que pensa, pelo menos quando submetida a determinados níveis de estresse político-econômico-cultural. Não havia regras nem justificativas para matar, ainda que todas elas sejam inaceitáveis e insanas, eliminava-se pelo simples prazer mórbido de eliminar.

Penso que a educação que contempla somente as competências técnicas, que não esculpe a resiliência, o altruísmo, a generosidade, a capacidade de se colocar no lugar dos outros, de expor e não impor as ideias, e, em especial, de pensar como humanidade, não previne novos holocaustos, não viabiliza a espécie humana para seus futuros e cáusticos desafios, ainda que promova o PIB (produto interno bruto). Somos americanos, europeus, asiáticos, africanos, judeus, árabes, muçulmanos, cristãos, budistas, ateus..., mas acima de tudo constituímos uma única e grande família, a humanidade. Pensar como espécie é a mais nobre e sofisticada de todas as funções da inteligência, mas uma das pouquíssimas desenvolvidas. Este romance disseca que somos equipados, treinados e até viciados em pensar como grupo social. E quem p ensar como grupo racial, político, acadêmico, religioso, muito acima da espécie humana, terá dificuldade de desenvolver um romance com a humanidade. Poderá não contribuir para aliviar suas dores nem promover a tolerância e a paz social, mas terá grande chance de aumentar suas chagas...

CAPÍTULO 1

Sem gritar nem chorar, pais e filhos judeus tiravam as roupas, reuniam-se em círculos familiares, beijavam-se e despediam-se uns dos outros, esperando por um sinal de outros homens da SS* que ficavam perto da vala com chicotes nas mãos. Durante os 15 minutos que estive presente naquele cenário, não ouvi nenhum pedido de clemência diante do pelotão de fuzilamento... O que mais me abalou foi presenciar uma família de umas sete pessoas, um homem e uma mulher de aproximadamente 50 anos, com duas filhas, de 20 e 24 anos, três meninos, de 10, 7 e um de apenas 1... A mãe segurava o bebê. O casal se olhava com lágrimas nos olhos. Depois, o pai segurou as mãos do menino de 10 anos e falou com ele ternamente; o menino lutava para conter as lágrimas. Então ouvi uma série de tiros. Olhei para a vala e vi os corpos se contorcendo ou imóveis em cima dos que morreram antes deles...**

— Não! Não. Covarde! Omisso!

Júlio Verne movia-se na cama em estado de choque; tivera um pesadelo com um dos fatos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. Acordou subitamente com o coração palpitando, as artérias pulsando, os pulmões ansiosos em busca de oxigênio, as mãos gélidas e hematidrose (suor sanguinolento desencadeado em casos raríssimos de intenso estresse). Autoflagelava-se batendo em seu rosto e bradando:

— Sou um fraco! Por que não reagi?!

E chorava copiosamente, embora as lágrimas raramente fizessem parte do cardápio dos seus sentimentos.

Katherine, sua esposa, assombrada, acendeu a luz do abajur.

— O que foi, Júlio...? O que aconteceu?

Sem prestar-lhe atenção, ele, em estado de pânico, continuava punindo-se.

— Sou um crápula! Omisso!

Perturbada, ela viu o rosto dele sangrando em completo desespero. Sentou-se na cama, angustiada. Parecia que seu marido estivera numa guerra e cometera um crime imperdoável. Conheceram-se oito anos antes e havia cinco estavam casados. Uma relação estreita, íntima, regada a prazer; pensara que o conhecia tão bem, mas, surpresa, jamais presenciara uma reação dessa. O homem com quem ela resolvera dividir sua história era intelectualmente inteligente. Nunca o vira ter insônia, sono fragmentado ou ser alvo de terror noturno, muito menos se mutilar. Parecia que naquela fatídica noite um brutal predador e uma frágil presa habitavam na mesma mente.

Júlio Verne, observador, determinado, perspicaz, bem-humorado. Analítico, mas com rompantes de ansiedade. Dosado, mas jamais rejeitava uma polêmica. Poliglota, falava cinco idiomas: inglês, sua língua materna, alemão, francês, polonês e hebraico. Brilhante orador, uma mente sofisticada, um homem incomum. Cursou psicologia, foi notável como aluno e mais notável ainda como psicoterapeuta clínico e professor de psicologia, mas um acidente de percurso mudou seus planos. Logo após terminar seu mestrado, um desastre de carro com múltiplas fraturas o imobilizou por seis meses. Acamado, recorreu a livros científicos. Mas, entediado, perdeu a atração por eles; precisava de doses de aventura. Reatou uma paixão antiga, livros de história, especialmente sobre a Segunda Guerra Mundial. Devorou-os dia e noite como um faminto que há tempos andava subnu trido.

Convalescido, tomou uma atitude que chocaria seus amigos e decepcionaria seus pais, cursar a mais fundamental das áreas do conhecimento: história.

— História, Júlio? Seu salário vai despencar — disseram seus pais.

— Porém, uma paixão me move.

— Mas um psicólogo não deve ser controlado por paixões — disseram seus amigos.

— E por que não? Razão sem emoção é uma terra sem fertilidade.

Quando decidia algo, não recuava. Terminada sua nova faculdade, deixou o set terapêutico para se arriscar nos palcos da sala de aula. E brilhou, embora sua conta bancária nunca mais fosse a mesma. Já tinha mestrado em psicologia, decidira agora fazer doutorado em história, cujo tema envolvia a mente dos grandes ditadores. Intrépido, casou essas duas ciências humanas e tornou-se um especialista no perfil psicológico, marketing, ações e influências de sociopatas no tecido social, em especial dos nazistas.

O professor era de origem judaica, tinha 38 anos, morava em Londres, a cidade que no fim da primeira metade do século XX fora a capital da resistência ao nazismo. Filho único, 1,83 m, cabelo liso, preto, magro, nariz que se sobressai na arquitetura facial, olhos amendoados e castanhos. Fora dos padrões de beleza, mas atraente. Recebeu o nome Júlio Verne por causa do fascínio de seus pais, Josef, comerciante de artes e de produtos eletrônicos, e Sarah, proprietária de uma requintada loja de grife feminina, pelo lendário escritor francês Júlio Verne. Josef e Sarah viajavam nos livros desse autor e sonhavam que seu filho, quando crescesse, libertasse seu imaginário e fosse um viajante no tempo. Só não sabiam que um dia ele o faria literalmente, primeiro em seus pesadelos e depois...

O dramático pesadelo do professor o levou pela primeira vez a sair das páginas dos livros para o pulsar da história, vivenciando em seu psiquismo os horrores provocados por Hitler. Jamais havia tido a sensação de ter sido transportado no tempo com tanto realismo. Respirou a história. Mente invadida, tranquilidade furtada, ânimo esfacelado, dissipou-se sua serenidade.

— O que fiz? Por que me calei? Por quê?

Dizia para si, ainda ofegante, Júlio Verne, que em seguida contou para Katherine os detalhes do seu pesadelo. Tinha como cenário o relato de Berthold Konrad Hermann Albert Speer, arquiteto-chefe do nazismo, ministro do Armamento e amigo pessoal de Hitler. Após o término da Segunda Guerra Mundial, Speer, um dos entusiastas da construção da capital mundial sonhada pelo nazismo, contou para o tribunal de Nuremberg, instalado para julgar os crimes de guerra, sobre o assassinato de famílias judias que ele presenciara.2 O arquiteto do nazismo vira de perto a grande obra de Hitler, o extermínio em massa de pessoas inocentes com requintes de crueldade. O professor não apenas sonhara com esse fato histórico, mas viu-se e sentiu-se participando em “carne e osso” do evento.

Katherine ficou abalada com a descrição.

— Querido, se acalme. Estamos aqui saudáveis e em nossa cama. — E, tentando abrandar sua ansiedade, o abraçou afetuosamente, mas ele não se permitiu.

— Eu estava lá, Kate. Eu estava lá...

Kate era o nome carinhoso pelo qual a chamava.

— Como assim, estava lá? — indagou ela, preocupada.

— Eu estava nesse episódio...

— Mas foi só um pesadelo — disse ela, intervindo.

— Sim! Porém, não foi uma invenção do meu psiquismo. Foi um drama histórico. Contudo, eu... eu me acovardei. Como pude fazer isso?

— Mas se foi um massacre judeu, porque em seu pesadelo você não foi assassinado?

— Esse era o problema. Eu não estava na pele dos judeus. Não estava sob a mira dos carrascos, ao contrário, estava trajando um uniforme da SS. Estava ao lado de Albert Speer... — E respirou prolongadamente: — Eu vi aquelas famílias morrendo na minha frente. Vi mães e crianças assassinadas impiedosamente. Sabia que eles pertenciam à minha raça. Mas não gritei em favor delas. Traí tudo o que penso.

— Mas tudo ocorreu em seu inconsciente. Todos sabem que você é um humanista, um...

— Será que sou mesmo? Será que não sou uma farsa...? — disse Júlio Verne, roçando as mãos no rosto, numa atitude desesperada, de quem começou a desconfiar de suas verdades.

Tensa, ela fez mais uma tentativa para proteger seu homem, cuja marca pessoal era a “capacidade de se refazer”, agora, temporariamente fragmentada.

— Não se culpe... Lembre-se de um dos seus próprios pensamentos: “Quando a vida está em risco, o instinto de sobrevivência prevalece sobre a solidariedade”...

Mas a tentativa dela só piorou seu estado.

— Eu cunhei esse pensamento para entender as loucuras dos outros. Jamais pensei em aplicá-lo para entender as minhas loucuras. Não fui solidário, não protegi crianças inocentes, acovardei-me, ainda que inconscientemente, para me preservar.

Embora ele quisesse colocar a cabeça debaixo do travesseiro e não sair de casa, precisava se preparar para mais uma jornada de trabalho. Inconsolado, levantou-se rapidamente e foi se arrumar.

Júlio Verne foi apresentado a Katherine quando já era professor de história, e a conheceu na sala de professores da universidade. Cabelos pretos, longos, ondulados, olhos verdes, 1,65 m, 32 anos, seis anos mais nova que ele, atraía pela beleza física e, mais ainda, pela intelectual. Formada em psicologia social, era uma especialista em marketing de massa e em ciência da religião. Católica praticante, mas, assim como Júlio Verne, respeitava e até elogiava os diferentes. Tinha bons amigos não apenas entre seus pares acadêmicos como também entre muçulmanos, judeus, protestantes, budistas, ateus. Carismática, rápida no raciocínio, ousada, às vezes impulsiva, hipersensível, sofria por fatos que não aconteciam. Sonhava em ter dois filhos com Júlio Verne, mas a dificuldade de engravidar a atormentava.

Dois intelectuais, um judeu e uma cristã, viviam harmônica e afetivamente. O segredo deles era simples: não tinham a necessidade neurótica de mudar um ao outro, respeitavam a cultura de cada um. Raramente um casal fora tão apaixonado e bem-humorado. Katherine teve muitos pretendentes, mas ficou encantada com o professor de história, uma mente provocadora, instigante, que sabia que o tamanho das perguntas determina a dimensão das respostas. Seu intelecto era uma fonte insaciável de indagações, daí surgia a predileção dele por discussões, debates, saraus, mesas-redondas. Mas os anos se passaram, e o sucesso acadêmico bateu-lhe à porta, e foi um desastre.

Os aplausos e reconhecimentos se tornaram o único veneno que conseguiu asfixiar a mente do mestre. Intelectual renomado, escritor admirado (cinco livros publicados em mais de trinta países), o professor Júlio Verne deixou de se nutrir com o cardápio das dúvidas. Sua capacidade de perguntar, de passear por novas ideias, entrou em coma induzido. O pensador se apagou. A chama que fascinava Katherine estava se debelando. Suas aulas ainda eram didáticas, bem articuladas e tinham riqueza de detalhes, mas não oxigenavam o psiquismo dos seus alunos, não encantavam suas plateias, nem geravam introspecção e consciência crítica. Já não era um formador de pensadores, mas de repetidores de informações. Esquecera-se da frase que o movera no início de sua carreira: “No dia em que um professor deixar de provocar a mente de seus alunos e não mais conseg uir estimulá-los a pensar criticamente, estará pronto para ser substituído por um computador”.

Fez essa frase para outros mestres, era difícil aceitar que esse dia chegara para ele... Era igualmente difícil aceitar que preparava o alimento do conhecimento para uma plateia que não tinha apetite intelectual. A notável cultura de Júlio Verne não possuía sabor, induzia ao sono. Até que outro acidente de percurso, tão ou mais forte quanto o que o levara a ser um professor de história, começou a resgatá-lo: seus terrores noturnos...

Arrumou-se em cinco minutos. Nunca dera importância para roupas de grife nem para combinações estéticas, Katherine o monitorava nessa área. Não tomou café da manhã, apetite zerado. Apenas pediu desculpas para a mulher que amava:

— Eu vou me recompor, Kate. Obrigado mais uma vez por investir em mim — falou afetivamente. Ela não o acompanhou, não tinha atividades na universidade nessa manhã. Mas lhe pediu:

— Cancele suas aulas, você não está bem. Olhe para o seu rosto.

— Bem que eu queria, mas como? Os alunos estão me esperando. Não são culpados pelas minhas mazelas psíquicas.

Beijou-a suavemente e se despediu. Os pesadelos começaram a se suceder noite após noite e fatos perturbadores começaram a ocorrer durante o dia, abalando-o e nutrindo a sua ansiedade, mas também, de algum modo, libertando-o do calabouço da mesmice e fazendo seu psiquismo voltar a se aventurar. Voltaria a brilhar em sala de aula, mas o preço era alto, muito alto...

*Schutzstaffel (SS) [“Tropa de Proteção”], criada inicialmente como guarda pessoal de Hitler (daí o nome), tornou-se com o tempo uma enorme organização paramilitar do Partido Nazista que se encarregava, entre outras funções, do projeto de extermínio em massa nos campos de concentração.

** Testemunho real de um observador sobre o extermínio judeu.

CAPÍTULO 2

O professor, ansioso, sentiu que não deveria dirigir seu carro naquela manhã. Pegou o metrô e se misturou com a massa, algo que sempre apreciou, mas não naquele momento. Tentava evitar seus pensamentos acusadores, mas simplesmente não controlava sua mente. A universidade nunca esteve tão longe, sentiu. Mas precisava se tranquilizar, afinal de contas daria uma importante aula para uma classe exigente de estudantes de direito sobre o ambiente sociopolítico da Europa que antecedeu a Segunda Guerra Mundial.

Ao atravessar a avenida a três quadras da universidade, subitamente apareceu um carro desgovernado que vinha em sua direção. O motorista ziguezagueava como se estivesse alcoolizado ou não soubesse dirigir. Os olhos dele pareciam fixos no professor, que, num impulso instintivo, deu um salto e rolou no chão, escapando da colisão. O motorista bateu fortemente seu veículo num carro estacionado a dois metros dele e desmaiou.

O susto, intenso que foi, furtou sua atenção, aliviando a emoção da sobrecarga dos inquietantes pensamentos. Os passantes rapidamente tentaram socorrer a vítima. Como o homem estava inconsciente, aguardaram ajuda. Não tardou para as sirenes da polícia e da ambulância golpearem o ar com sons ensurdecedores. O professor não sofreu lesões maiores, apenas uma pequena escoriação do lado direito do rosto, o mesmo lado em que seu olho estava roxo pela automutilação produzida por seu pesadelo. Também sujou o lado esquerdo da sua camisa na altura do umbigo, mas, despreocupado com a estética, não retornou para casa, daria sua aula daquele jeito.

Antes de partir para a universidade, aproximou-se também do carro da vítima e perguntou sobre seu estado. Os socorristas queriam se livrar das perguntas dos curiosos, mas, informados de que o professor quase fora atropelado por ela, responderam-lhe apenas que talvez tivesse sofrido um traumatismo craniano e precisaria fazer exames urgentes. Era um homem de cerca de 40 anos, rosto comprido, aparência nórdica. Ao ser colocado na maca, Júlio Verne fitou-o e levou outro choque. Viu que o motorista portava um anel estranho na mão direita. Tentou se aproximar para vê-lo melhor, e eis que percebeu que parecia um anel de honra da SS, a violenta polícia do Partido Nazista, uma premiação oferecida a poucos membros dessa agremiação dirigida por Himmler. Queria se aproximar e tocar no anel, mas não foi possível, os paramédicos o afastaram.

O motorista entrava inconsciente na ambulância, enquanto o professor, com as mãos na cabeça, pensou alto:

— Não é possível! Um anel de honra da SS? Devo estar confuso pelo pesadelo que tive. — E, depois desse episódio, caminhou até a universidade.

Enquanto percorria os corredores da imensa instituição, sentiu o ar invadir com dificuldade seus pulmões. Os colegas professores o cumprimentavam e, ao mesmo tempo, ficavam perturbados com sua horrível aparência. Fácies com leves edemas e escoriação, órbita ocular direita arroxeada, camisa esgarçada, passos apressados, emoção tensa... Não tinha o mesmo sorriso, nem a mesma disposição para um breve diálogo.

Entrou na sala de aula. Esperou os alunos entrarem a conta-gotas. Era tangível sua inquietação e sua aparência imprópria, mas a maioria de seus distraídos alunos não as percebeu. Passou silenciosamente seus olhos pela classe e ficou decepcionado. Não havia nada de errado com a turma, esse era o problema. Conversas paralelas, jogos nos celulares, mensagens nas redes sociais, comportamentos de sempre, só não havia o prazer de aprender, pelo menos história. Era possível ouvir uma indiscreta conversa que dizia:

— História, que droga. Queremos ouvir processo criminal, civil...

Como era frequente, precisava exercer pressão para conquistar a atenção, algo que naquele momento passou a causar-lhe náuseas. Usaria a multimídia para dar mais uma aula didática e com riqueza de detalhes. “Mas para quê? E para quem?”, indagou angustiado. “O que estou fazendo aqui?”, questionou, no recôndito de sua mente, o seu papel como educador como há muito tempo não fazia.

Insatisfeito, meneou a cabeça, deixou o computador de lado e abandonou a didática rigorosa e as palavras dosadas. Mudou o assunto, aventurou-se em falar aquilo que borbulhava em seu psiquismo.

— Não houve geração que não produzisse insanidades, não houve povo que não formasse mentes estúpidas, mas nos dias de Adolf Hitler nossa espécie foi às raias da loucura. Terminada a guerra, instalou-se o tribunal de Nuremberg. Testemunhas oculares denunciaram os sofrimentos perpetrados nos campos de extermínio. Gemidos inexprimíveis de crianças e adultos fizeram parte do cardápio dos julgamentos. O que vocês pensam sobre isso, caros estudantes de direito?

Poucos queriam pensar no assunto. Enquanto Júlio Verne tentava viajar pelas atrocidades da Segunda Guerra, a maioria dos universitários continuavam a viajar em outros mundos, conversavam sobre esportes, música, moda, usavam seus celulares e outras distrações. Indignado com a indiferença deles, o professor elevou mais ainda o tom de voz.

— 8.861.800, esse foi o número provável de judeus sob o controle direto ou indireto dos nazistas nos países europeus. E calcula-se que eles exterminaram mais de dois terços deles, ou 5.933.900. Os números são a tal ponto gritantes que, se assassinassem um judeu por minuto, a máquina de destruição humana montada pelos nazistas demoraria dez anos trabalhando 24 horas por dia.

Alguns alunos, antes desconcentrados, ficaram impactados com esses dados, mas a maioria ainda permanecia indiferente. A dor dos outros não os perturbava. O professor esfregou suas mãos no rosto. Profundamente indignado, perguntou como se estivesse falando pelos ares:

— Que espécie é essa que elimina seus iguais como se fossem subumanos ou monstros? A meta de Adolf Hitler era o genocídio, varrer a raça judia, das crianças aos adultos, da Europa e, se possível, da face da Terra. Para Hitler e seus discípulos, não apenas os judeus, mas também os eslavos, ciganos, homossexuais, não eram seres humanos complexos e completos.

Enquanto falava, esforçou-se para não envolver seus sentimentos. Mas não teve êxito. Recordando as cenas de seu pesadelo, 100 mil células do seu sistema lacrimal contraíram-se e expulsaram lágrimas que serpentearam os vincos do rosto, denunciando a angústia represada nos secretos terrenos da sua emoção.

Tentou disfarçar seus sentimentos. Abaixou suavemente a cabeça e esfregou delicadamente os dedos da mão direita sobre os dois olhos e a fácies. Interrompeu o curso das lágrimas, mas não o movimento da sua emoção. Alguns se sensibilizaram, mas vários espectadores continuavam distraídos, nem sequer percebendo a comoção do mestre. Na era digital, a juventude perdia a capacidade de perceber o intangível, a história não mais aguçava o paladar do psiquismo nem arrebatava o imaginário de estudantes de direito, medicina, engenharia, psicologia, computação. Raras eram as exceções. Sentiu-se preso nas tramas da inutilidade como professor e nas garras do conformismo da classe. Sua ansiedade foi às alturas. Num rompante, falou destemidamente para os desconcentrados:

— A sociedade de consumo entorpeceu sua sensibilidade? Vocês têm olhos, mas enxergam o essencial?

Marcus e Jeferson, dois alunos de posições políticas extremistas, conversaram um com o outro em tom baixo, mas audível.

— Quem é esse cara para nos acusar dessa maneira? — falou Marcus para Jeferson.

— Esse professor é pago para nos ensinar e não para dar sermões! — completou, alto, Jeferson.

O professor ouviu e, pela primeira vez, questionou o papel da história, pelo menos a que ensinava, em prevenir a ascensão de psicopatas ao poder. O conhecimento, para mentes desfocadas, tornara-se semente estéril. Respirou profundamente e bateu fortemente na mesa.

— Estou falando de um dos maiores dramas da humanidade e vocês parecem indiferentes a ele?

O professor comentou que os campos de concentração eram campos de confinamento, cercados por arame ou outras barreiras e vigiados dia e noite. Um dos primeiros campos fora construído na África do Sul pela Inglaterra, na Guerra dos Bôeres, entre 1899-1902. Infelizmente, no fim da guerra, 26 mil mulheres e crianças morreram, muitas de infecção. Os campos de concentração se espalharam por todo o mundo. Nos Estados Unidos, depois do ataque a Pearl Harbor, foram confinadas 120 mil pessoas, em sua maioria japonesas com cidadania americana, um erro crasso. Até no Brasil, depois da declaração de guerra aos países do Eixo, em 1942, o governo criou doze campos de concentração para confinar alemães, italianos e japoneses.

— Nada se compara aos campos de concentração nazistas. Não eram campos de vigilância, mas de extermínio brutal e escravidão descomunal. Em 17 de março de 1942, o campo de Belzec desenvolveu “uma capacidade de assassinar” 15 mil pessoas por dia; em abril foi a vez de Sobibór, próximo da fronteira da Ucrânia, 20 mil por dia. Em Treblinka, 25 mil por dia.3

A grande maioria nem sequer ouvira falar desses campos. Eles não sabiam do resultado, não imaginavam que em Treblinka foram mortas 700 mil pessoas; em Belzec, 600 mil; em Sobibór, 250 mil; em Majdanek, 200 mil; em Kulmhof, mais de 152 mil.4

— Isso não os perturba, senhoras e senhores? — Mais da metade dos alunos ficaram impressionados com esses dados, mas alguns ainda bisbilhotavam no fundo da classe e faziam chacota sobre o professor descontrolado. — O que vocês sabem sobre Auschwitz?

Alguns futuros juristas tentariam ser magistrados, promotores ou criminalistas, mas poucos se interessariam em estudar a maior máquina de violação dos direitos humanos de todos os tempos. Conheciam dados superficiais.

— Foi um campo de concentração em que milhares de homens morreram numa câmara de gás — afirmou Deborah, uma de suas alunas, que vivia distraída com as redes sociais, mas que agora despertara.

Os alunos não sabiam que o gás usado em Auschwitz não foi o gás dos motores, o gás carbônico, mas um pesticida poderoso, o Zyklon B, à base de cianeto, que desprendia um gás altamente tóxico que asfixiava os pulmões e produzia vômitos e diarreias. Desconheciam o trabalho escravo ou as experiências pseudocientíficas realizadas sem autorização dos pacientes.

— Ok, Deborah, mas quem foi deportado para esse campo?

Inumeráveis idosos, mulheres e crianças foram deportados e ali exterminados. Havia alunos, inclusive de universidades de outros países, que acreditavam que Auschwitz não existiu, nunca tinham penetrado em águas profundas da história. A ignorância fazia com que os gravíssimos erros cometidos pelas sociedades modernas deixassem de ser pedagógicos para prevenir novas atrocidades no futuro.

— Calígula foi cruel, Stálin foi um sanguinário, Pol Pot foi um tirano, mas Hitler e o nazismo chegaram às raias do inimaginável. Durante seu julgamento, Rudolf Höss, o comandante de Auschwitz, comentou com uma ponta de orgulho que o campo era uma indústria de massacre sem falhas, desde a seleção dos que chegavam, à eliminação dos cadáveres e até ao aproveitamento dos seus pertences.5 O professor explicou que Auschwitz, anexado pelos alemães em 1939 e criado na primavera de 1940, a partir de um antigo quartel, era uma instituição estatal administrada pela SS. Em 14 de junho de 1940, as autoridades alemãs destinaram ao KL*** Auschwitz o primeiro transporte de 728 presos poloneses, a maioria políticos. Depois dos judeus, os poloneses representaram o maior número de vítimas. A partir de 1941, os nazistas deportaram cidad7?os de outros países. Durante seu funcionamento, os alemães enviaram para esse campo cerca de 1 milhão e 100 mil judeus, quase 150 mil poloneses, 23 mil ciganos, 15 mil prisioneiros de guerra soviéticos e 25 mil pessoas de outras nacionalidades.6

Evelyn levou as mãos à boca, espantada. Perguntou:

— Meu Deus, que absurdo! Como os judeus foram parar na Polônia em tão grande número se não havia transporte coletivo suficiente?

— Os judeus eram deportados em trens de gado, sob condições insuportáveis até para os animais. Não havia banheiros, camas nem comida suficiente. A viagem era um martírio — revelou o professor.

— Mas de onde eles vinham? Eram todos da Alemanha? — questionou Deborah, impressionada.

— Não. Os judeus foram deportados de muitas nações, indicando o desejo, insano e programado, de extermínio industrial: 438 mil da Hungria, 300 mil da Polônia, 69 mil da França, 60 mil da Holanda, 55 mil da Grécia, 46 mil da República Tcheca (Boêmia e Morávia), 27 mil da Eslováquia, 25 mil da Bélgica, 23 mil da Alemanha e Áustria, 10 mil da Iugoslávia, 7,5 mil da Itália, mil da Letônia, 690 da Noruega e 34 mil procedentes de outros campos. Resultado: mais de 1 milhão de judeus morreram nos três grandes campos de concentração de Auschwitz.7

Júlio Verne tinha todos esses dados na memória, mas seu pesadelo levou-o a ficar profundamente sensibilizado com eles. Franziu a testa e mais uma vez esfregou as mãos sobre os olhos.

— Mas que desculpas os nazistas davam para deportá-los? Era à força? — indagou Peter, despertando seu paladar para conhecer mais a história.

— Sim, era à força; mas, para disfarçar a máquina de destruição em massa, vendiam ilusões. Usavam megafones e espalhavam boatos para a população desses países dizendo que os judeus deportados que iam para o leste seriam assentados, receberiam casa, trabalho, ouviriam orquestras e praticariam esportes. Estes, deixando tudo o que possuíam, não sabiam que os fétidos trens eram o começo do holocausto.

O diálogo estava interessante, mas não para todos os alunos.

— E o que acontecia quando chegavam a Auschwitz? — comentou Lucy, uma aluna que raramente fazia alguma pergunta em classe.

— Imaginem a cena. Não lhes era permitido nem mesmo se sentar no chão. Chegavam extenuados, insones, famintos, deprimidos ao campo de concentração. Não se alimentavam, não tomavam água, nem sequer havia bancos para sentarem-se. Não lhes era permitido nem mesmo sentar-se no chão. Eram imediatamente separados por um médico da SS. Os aptos para o trabalho escravo eram poupados, os demais iam para as câmaras de gás.

— Incrível! Mas como iam para as câmaras de gás? Eles não resistiam? — indagou Lucas, um estudante aparentemente insensível, mas que agora estava comovido com essas informações.

— A fábrica de mentiras continuava. Eram enganados. Diziam-lhes que iriam tomar banho, se desinfetar. Inocentes, eles entravam lentamente na câmara da morte.

O professor ainda comentou que, a partir de 1942, também mulheres começaram a ser deportadas para Auschwitz. Representavam provavelmente a metade das vítimas das câmaras de gás. Juntamente com elas, traziam suas crianças. Fatigadas, carregavam suas malinhas, mas quando desciam dos trens não viam as promessas. Algumas perguntavam pelos pássaros, campos verdes e riachos, mas só encontravam o ambiente tétrico do campo. Os nazistas deportaram em torno de 232 mil crianças e adolescentes apenas para Auschwitz, a maioria das quais de origem judaica.8

Os alunos ficaram pasmados com esses surpreendentes dados. Os números e a forma de o professor expressá-los cativaram a atenção de boa parte deles. Mas Marcus, Jeferson e mais uma meia dúzia de alunos ainda insistiam em continuar conversando no meio da classe: nada de indignação, nada de inconformismo. Eram tempos sombrios, brilhantes na era digital, mas opacos no território psíquico. Perplexo com a insensibilidade deles, o professor bradou altissonante:

— Filhos do sistema cartesiano! Sintam-se livres para sair.

— “Filhos do sistema cartesiano”? Ele falou mal de nós ou nos elogiou? — perguntaram entre si os componentes desse grupo. E debochando disseram “o mestre surtou”. Depois não houve dúvidas de que o professor, numa atitude incomum, estava com essa expressão criticando severamente os alunos.

— Ególatras! Poderão ser futuros juristas, mas com essa insensibilidade estarão aptos para conviver com leis, e não com seres humanos. Estarão habilitados para defender ou acusar máquinas, mas não mentes complexas. Discernem sons, mas não ideias, e muito menos sentimentos.

Marcus, 23 anos, um dos líderes da turma, sentiu-se ofendido. Já tinha preconceito contra judeus, e aproveitou para contrapor-se veementemente ao professor. Mas, como futuro advogado, tomou cuidado.

— Você ultrapassou os limites! Para defender sua raça, você nos difamou. Age com preconceito, como um insano!

O professor deu alguns passos à frente, fitou seus olhos nele e desferiu estas palavras:

— Não é minha raça que foi mutilada, mas a sua espécie, a nossa espécie! Você é incapaz de ver que foi a humanidade que se autodestruiu? Não percebe que o Homo sapiens falhou em usar o próprio pensamento para enxergar que no código genético não há judeus, muçulmanos, europeus, asiáticos, mas somente a família humana? Não enxerga que outros ditado-res poderão surgir e devorar a mente de muitos? Em tempos brandos é fácil repudiar políticos psicopatas, mas em tempos de estresse socioeconômico quem tem consciência crítica para contrapor-se a eles? Você tem?

Marcus abalou-se, mas seu processo de reflexão distorcido e sua emoção saturada de ira bloquearam sua capacidade de interpretar, deram asas à sua repulsa. Não ficou indignado com os desvalidos da Segunda Guerra, mas profundamente indignado com a saia justa em que o professor lhe colocou.

— Você me injuriou!

Tentando defendê-lo, Jeferson, seu grande amigo, falou como um advogado em alto e bom som:

— Sim, você invadiu nossa privacidade, professor! Feriu nossos direitos! Isso não vai ficar assim.

O interessante é que ambos eram bons estudantes. Não tinham estereótipo de maus-caracteres. Aplicados, mas frios, dedicados, mas inflexíveis, o mundo tinha que girar na órbita deles. Tinham posições radicais não apenas contra judeus, mas também contra muçulmanos e imigrantes. Apoiado por seu amigo, Marcus ameaçou Júlio Verne:

— Vamos processá-lo!

— Processem-me! Mas antes saiam da posição de vítimas e sintam-se na posição de juízes para julgarem sua atitude perante a dor dos outros!

Eles quase caíram da suas carteiras diante dessas palavras, mas não se dobraram. Abalados com as ideias do professor, Marcus e Jeferson, juntamente com um terceiro aluno, saíram irados da classe. Os demais alunos que com eles conversavam se aquietaram. O clima ficou pesado, mas Júlio Verne, mostrando uma ousadia que perdera havia muito, explicou para a classe o que era ser filho do sistema cartesiano.

— René Descartes, o filósofo francês, exaltou solenemente a matemática e a posicionou como fonte das ciências. O sistema cartesiano expandiu os horizontes da física, química, engenharia, computação. Eis a consequência! — E apontou para o seu computador, os celulares dos alunos, a iluminação do ambiente, o sistema de som e a estrutura do edifício.

E depois de uma pausa o professor acrescentou, entristecido:

— A tecnologia está pulsando ao nosso redor. Mas o mesmo sistema lógico-matemático que nos fez exímios construtores de produtos sequestrou nossa emoção, prostituiu nossa sensibilidade, asfixiou a maneira como encaramos e interpretamos o sofrimento humano.

Os alunos nunca ouviram algo parecido. Alguns, atônitos, começaram, enfim, a entender a ideia central de Júlio Verne. Deborah, inquieta, disparou seu insight.

— Incrível. Tudo se tornou números frios.

— Sim, Deborah. A dor humana virou estatística.

Peter, embasbacado, comentou:

— Cem morreram em ataques terroristas no mês passado. Mil morreram de câncer esta semana. Dois mil se suicidaram nesta cidade no último ano. Milhões estão desempregados no país. Secos números que não nos impactam mais! Quais foram suas histórias, que crises atravessaram e que perdas sofreram? Quais os nomes dos mutilados na Segunda Grande Guerra? Pela fome, por traumas, rajadas de balas? Que história eles possuíam? Que lágrimas choraram? Que medos abarcaram o psiquismo deles enquanto se aproximavam do último fôlego da existência?

— Correto, Peter. Não vemos os outros pelos olhos deles, mas pelos olhos da matemática. — E, inspirando prolongada e profundamente, comentou: — A matemática adulterou nossa capacidade de enxergar as angústias e as necessidades dos outros a partir da perspectiva deles.

O professor fez um sinal de profundo contentamento com esses alunos.

Não se ouvia um zunido na classe. Em seguida, o próprio Peter teve a coragem de confessar:

— Penso que somos todos filhos do sistema cartesiano. Somos ávidos para julgar e lentos para acolher. Ainda hoje de manhã vi minha mãe chorando, deprimida. E, em vez de dialogar, fui insensível com quem mais amo e pensei: “isso é frescura!”.

Enquanto discutiam sobre o inferno emocional das vítimas, um amigo de Jeferson, Brady, que havia permanecido na sala, estava impaciente. Com um cartesianismo arrogante, falou de dentro das raias da lógica.

— Mas essas informações não caem nas provas! Em que elas me ajudarão a ser um profissional melhor?

O professor colocou as mãos na cabeça e disse:

— Brady, elas poderão ajudá-lo a se tornar um ser humano melhor! — E completou, inconformado: — As provas medem nosso conhecimento, mas não nossa humanidade; aferem dados arquivados em nosso córtex, mas não nosso altruísmo; avaliam nossa capacidade de recitar informações, mas não de criar ideias. Se você ou qualquer um de seus colegas fossem capazes de derramar uma gota de lágrima por uma das vítimas da Segunda Guerra e errasse todos os dados das minhas provas, eu lhe daria a nota máxima.

Dois outros alunos amigos de Brady saíram enraivecidos da classe, mas Brady ficou. Enquanto acompanhava os passos desses alunos, o professor foi transportado para o terror noturno que tivera. Lembrou-se de que estivera ao lado de Albert Speer como o mais tímido dos covardes. Ao recordar a cena, deixou escapar novamente algumas lágrimas, mas dessa vez não tentou disfarçar suas emoções. Em seguida, contou sobre o pesadelo e seu realismo. Antes de falar que estava na farda de um oficial da SS, comentou sobre a formação dessa temível polícia.

— Ela foi fundada pelo próprio Hitler. Como ele mesmo disse: “Convencido de que sempre há circunstâncias nas quais se fazem necessárias as tropas de elite, criei em 1922 as Tropas Adolf Hitler. Eram compostas por homens prontos para uma revolução e que sabiam que um dia as coisas poderiam chegar a uma situação difícil”.9

— Mas a Alemanha não era um país democrático? Não havia os três poderes funcionando: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário? Não era suficiente o aparelho judiciário para protegê-lo? Por que criou a SS? — indagou Peter, como “advogado”.

Júlio Verne abordou que Hitler era paranoico — tinha ideias de perseguição. Vivia sobressaltado pelo medo de uma conspiração, fenômeno típico dos tiranos.

— Todo predador teme ser predado. Queria, portanto, uma polícia fiel, pronta para agir, capaz de protegê-lo contra os falsos amigos, membros das forças armadas, inimigos políticos e conspiradores internacionais.

Anos antes de ele ascender ao poder, a SS não deveria ter mais do que dez homens. De 1931 a 1932, próximo de Hitler se tornar chanceler,10 seus membros aumentaram de 2 mil para 30 mil. E, a partir da sua ascensão ao poder, ela se tornou uma organização paramilitar de um gigantismo e uma crueldade sem precedentes, responsável inclusive por serviços de espionagem, execuções sumárias e pela indústria de extermínio em massa dos campos de concentração.

— Os membros da SS tinham um fanatismo quase religioso. Embora pertencessem à polícia do Partido Nazista, seus membros deveriam prestar lealdade incondicional não ao partido, mas ao Führer [guia ou líder] da Alemanha, como uma espécie de messias.

Vendo seus alunos profundamente atentos, o professor aproveitou o momento para rasgar sua alma, desnudar sua emoção. Falou sobre sua covardia e seu autoflagelo:

— Em meu pesadelo, eu estava na pele não dos judeus, mas de um oficial da SS.

Na classe houve um burburinho.

— Durante os minutos em que estive presente naquele cenário horrendo, vi famílias inteiras tirarem as roupas passivamente, sem fazer nenhum pedido de clemência. E assim eram fuziladas e atiradas nas valas. Fiquei paralisado, em pânico. Foi então que presenciei uma família composta por um pai e uma mãe de cerca 50 anos, com duas filhas jovens, um menino de 10, outro de 7 e um de apenas 1 ano.

Alguns alunos começaram a marejar seus olhos ao ouvir o relato do professor. Tiraram nota máxima na “prova da existência”.

— O pai, não se importando com os fuzis dos soldados da SS, abraçou suas duas filhas ao mesmo tempo. Em seguida, beijou a testa da esposa, posteriormente fixou seus olhos no bebê e beijou sua cabeça. Depois agachou-se, beijou e abraçou o garoto de 7 anos, que não sabia o que estava acontecendo. E, por fim, pegou as mãos do garoto de 10 anos e dialogou com ele, um menino que não compreendia as causas, mas sabia que iria ser assassinado. Ele chorava, mas tentava conter suas lágrimas. Passava as duas mãos no rosto sem parar.

A voz do professor ficou embargada. A maneira como traduzia suas palavras e o movimento dos seus gestos libertaram o imaginário dos alunos, levando-os a enxergar a indecifrável cena de extermínio. O mestre recebeu gentilmente um lenço de uma das suas alunas e, depois de enxugar o rosto, continuou:

— Fiquei perturbadíssimo com o comportamento desse pai. E ia me perguntando: o que um pai diria a seu filho de 10 anos que está prestes a ser assassinado? É possível dizer “seja forte!”? Que palavras poderiam abrandar o terror dessa criança? Se esse pai cresse no Deus de Israel, preservaria ele sua crença diante dessa inimaginável atrocidade? Teria ânimo de falar da bondade desse Deus e da continuidade da existência para seu menino no momento em que seria silenciado sem piedade? Se fosse um humanista, perderia completamente a crença na viabilidade da espécie humana ou teria ainda fé na humanidade?

Nunca algumas poucas perguntas emudeceram tanto uma classe. E ele aproveitou para questionar:

— E vocês, se estivessem no lugar desse pai, o que diriam para seu filho?

Evelyn abortou o silêncio e, emocionada, comentou:

— Não sei. Não teria palavras para consolar uma criança que mal começara a vida e já era tratada pior que os animais.

— Eu também me emudeceria — confessou o professor.

— Mas esses fatos foram reais? — indagou, atônita, Elizabeth.

— Sim. Sonhei com fatos reais.

— E o bebê de 1 ano? O que passava na mente desses nazistas ao assassiná-lo? Que violência é essa? — indagou Peter quase sem voz.

— Pensar nesse bebê também me torturou. Não sabia como protegê-lo. Pensei em atacar os nazistas ao meu lado. Mas qualquer reação poderia me levar ao fuzilamento sumário. Pensei em gritar “As crianças não, o bebê não! Por que matá-los?”, mas me calei, fui um covarde. Quando reuni forças para gritar, o som da minha voz foi abafado pelo som do fuzilamento. Acordei em profunda crise, como se tivesse traído o sangue do meu sangue.

— Mas foi apenas um pesadelo? — disse Deborah, tentando defendê-lo, tal como fez a mulher que ele ama, Katherine. O professor deu uma resposta contundente.

— Sentado em minha cama, pensei comigo: se me calei em meu inconsciente, será que também não me calaria numa cena real? E vocês, se estivessem lá, seriam mais nobres que eu? Não respondam, apenas pensem.

Os alunos saíram calados. Entenderam que eram humanos imperfeitos, sem vocação para heróis. Com essa pergunta, o professor terminou sua fala. A aula mexeu tanto com a estrutura deles que continuou a produzir reflexões, pois debateram o assunto nos intervalos.

Brady chegou até ele, apertou sua mão, agradeceu pela aula e pediu-lhe desculpas. O professor ficou feliz por tê-los instigado a pensar, mas a fatura era alta. Seria processado por alguns alunos. Porém, o processo estaria entre seus menores problemas. Uma perseguição implacável por parte de inimigos desconhecidos, que saíam dos porões do tempo, estava em gestação. Júlio Verne, que nunca tivera aptidão para o comércio de produtos, e sim pelo comércio das ideias, precisaria de muito mais que ideias para sobreviver...

*** KL significa Konzentrationslager, campo de concentração.

CAPÍTULO 3

Cinco de dezembro de 1939. A neve caía ininterruptamente, embranquecendo casas, ruas, carros e até animais. No Asilo de Hadamar, o vento frio sibilava, roçando a pele e maltratando os doentes mentais mal agasalhados, obrigando-os a contrair e curvar o corpo enquanto caminhavam. Os Merkel cuidavam generosamente do asilo, à noite se recolhiam ao seu aposento dentro da instituição, pequeno, mas confortável, constituído de uma sala, dois quartos e um banheiro. O isolamento térmico, como em todo o asilo, era péssimo.

Os Merkel tinham acabado de jantar uma porção de repolho refogado, dois ovos repartidos para quatro pessoas, algumas fatias de queijo e um pão guardado a contragosto do almoço para aliviar a incansável fome noturna. À mesa estavam Günter Merkel, de 73 anos; sua esposa Anna, de 70 anos; Rodolfo, de 35 anos — o filho caçula, que não se casara. Também havia um estranho de origem judia, um “protegido”, abalado pelo frio e, mais ainda, pela insegurança. Fora encontrado havia uma hora e estava faminto, fatigado e tremendo de frio. Não tivera tempo ainda para um diálogo aberto com seus anfitriões, precisava se aquecer, pois fazia -9ºC. Se não tivesse sido recolhido ao asilo, não sobreviveria.

Os Merkel eram sobremaneira altruístas, a ponto de dividirem a ração que recebiam do Estado com alguns dos doentes mentais mais debilitados da casa. O estranho olhava para os membros da família que o acolhera, percebia que tinham bem pouco. Não entendia por que haviam se arriscado a resgatá-lo. Eram tempos difíceis, a Polônia poucos meses antes fora invadida pela Alemanha, a Segunda Guerra Mundial começava a se desdobrar. Desconfiança, medo, carestia, fome eram esperados dia e noite, ainda mais naquele depósito de seres humanos portadores de doenças mentais.

Rodolfo ria sozinho. Olhava fixamente para o garfo, personificava-o e com ele dialogava. Dizia:

— Cuidado, amigo! Dou-lhe o direito de entrar na minha boca. Mas não me machuque! Ah, ah, ah...

— Rodolfo, fique quieto — expressou Günter.

— Deixe-o se divertir — interveio Anna, sempre paciente.

Rodolfo se envolvia com os seus delírios. Depois de personificar o garfo, fazia gestos bizarros batendo na testa para tentar afugentar os fantasmas da sua cabeça. De súbito, punha-se de pé e gesticulava contra “esses miseráveis” que queriam dominá-lo. Constrangida, a mãe tentou explicar os comportamentos do seu filho para o espantado judeu:

— Rodolfo sempre foi um bom menino. Aplicado estudante, tornou-se professor e se destacou numa escola secundária. Mas era intrépido, não tinha papas na língua. Hitler, que nunca amou a educação e sempre teve um pé atrás com os professores, demitiu muitos deles, considerados “suspeitos”, de esquerda. Rodolfo foi um deles. Sentindo-se excluído e abatido, um dia sua mente se desorganizou, e ele começou a falar coisas desconexas.

Anna era de uma inteligência notável. Antes de se aposentar, fora pesquisadora de biologia e professora universitária. Günter havia sido funcionário público. No momento em que ela explicava as reações de Rodolfo, este olhava para o judeu, dava uma risada sutil e fazia sinais de que sua mãe estava “doida”, que não sabia de nada do que acontecia na Alemanha. O hóspede se descontraiu e deu um sorriso contido. De repente, Rodolfo soltou esta frase:

— Numa guerra não há vencedores, há menos perdedores. Só as moscas vencem. Morte às moscas!

— Bravo, Rodolfo! Bravo! — aplaudiu o estranho, que pensou que o psicótico fosse mais esperto que ele. Mas, curioso, em seguida perguntou: — Se os judeus são caçados sem piedade pelas ruas e casas, por que vocês me acolheram?

Anna deu um intenso suspiro e, enquanto o ar adentrava-lhe os pulmões, ela penetrava nos olhos de seu marido, que lhe deu sutilmente permissão para falar.

— Anos antes das primeiras crises, Rodolfo era reservado e de poucos amigos, mas havia, entre eles, alguns da sua raça.

Rodolfo fez novamente movimentos com as mãos e face para o estranho, mas dessa vez valorizava as ideias de sua mãe.

— Hitler prendeu os judeus que eram amigos de meu filho. Abalado com essa intensa e violenta perseguição, ele começou a fazer críticas, na sala de aula e na sala de professores, à política nazista.

— Foram esses comportamentos que o levaram a perder a licença de professor. Afastado, deprimiu-se, o que precipitou sua doença mental — afirmou Günter.

— E para não abandoná-lo neste asilo, há três anos começamos a dirigi-lo. Só Günter recebe salário, e muito magro. O governo está nos abandonando.

Rodolfo passou a ter delírios de grandeza e, nesses delírios, tentava libertar seus amigos judeus. Em seu imaginário se dizia um grande oficial do Führer, mas não se sabia se o fazia porque ironizava o grande líder da Alemanha ou porque acreditava sê-lo. De repente, ao ouvir as palavras da mãe, pôs-se de pé, fez um sinal de saudação nazista e clamou: “Heil, Hitler!”.**** O estranho se assustou com sua reação. Em seguida, Rodolfo bateu continência várias vezes e pronunciou ainda mais alto:

— Heil, Hitler! Sou um general do Führer! Matem as moscas! Viva os judeus!

O hóspede mais uma vez não se conteve, deixando escapar uma risada, porque traduziu a expressão como uma sutil piada.

— Rodolfo, cale-se! — interferiu o pai. — Não coloque nossa vida em risco!

— Não o perturbe, Günter. Ninguém dá importância a ele. Que grite por nós e por todo este abrigo! — expressou, entristecida, Anna.

— Não! É melhor que Rodolfo silencie — falou o judeu. E acrescentou: — Hitler não apenas é o carrasco dos judeus, mas... — De repente interrompeu sua própria fala, fez uma pausa e mostrou uma expressão de apreensão. Anna, ansiosa, perguntou:

— Mas, o quê? Quem mais o Führer persegue?

Em vez de responder para a dócil mulher, o estranho olhou para Rodolfo e disse pausadamente.

— Os alemães desprotegidos.

— Os alemães? — falou, espantada e incrédula. Günter mexeu com a cabeça, discordando do forasteiro.

— Absurdo!

— Espere! Em que ano e mês nós estamos?

Os Merkel se entreolharam, acharam que o judeu estava confuso, sem orientação espaçotemporal, como a maioria dos doentes mentais do asilo. Talvez tivesse ficado mentalmente abalado pela perseguição que sofrera. Günter lhe respondeu, irritado:

— Todos sabem que estamos em dezembro de 1939!

O forasteiro gelou, mas agora não de fora para dentro, e sim da alma para o corpo. Tomado por uma visível inquietude, com a testa franzida, taquicárdico e, com as mãos sobre as faces, por instantes, interrompeu a respiração. Os Merkel não entenderam a sua reação. Parecia entrar em colapso diante de um predador prestes a devorá-lo. Sem fluidez na fala, indagou:

— Não é possível! Como vocês... ainda não foram invadidos?

— Por quem? — perguntou Anna.

— Pelos nazistas.

— Por que invadidos? Somos alemães, dirigimos uma instituição alemã e que cuida de alemães. Por que seríamos invadidos pelos nazistas? — disse Günter rispidamente. Rodolfo, enquanto a conversa se desenrolava, parecia distraído com seu bizarro comportamento.

O estranho engoliu saliva, não queria dar-lhes as mais tristes notícias de suas vidas. Calou-se. Mas Anna sentiu algo no ar. Seria o hóspede um perturbado mental ou guardava alguns importantes segredos? Ela, aflita, insistiu para ter plena liberdade de falar, mesmo na frente de Rodolfo. Era assim que se relacionavam, aberta e francamente.

— Hitler, em seu livro Mein Kampf,***** dera uma forte indicação de como lidaria com os doentes mentais: defendia a esterilização deles. E em 1929, quando falou no congresso do Partido Nazista sobre os mais frágeis da sociedade alemã, foi às raias da desumanidade, usou o argumento econômico e principalmente o da higiene racial para propor a eliminação de crianças especiais.

— Não é possível uma coisa dessas! — rebateu Anna. — Nós, mulheres, pelo menos a grande maioria, nunca ficamos sabendo disso. — Günter, que era filiado ao Partido Nazista, se calou.

Contudo, o forasteiro, emocionado, acrescentou:

— Nessa data, são dele estas palavras, Anna, proferidas nesse congresso: “Se a Alemanha viesse a ter 1 milhão de crianças por ano e se livrasse de 700 mil a 800 mil das mais fracas delas, o resultado seria um aumento da força”.11 Belas e dóceis crianças com traumas cranianos, paralisia cerebral, defeitos físicos, síndrome de Down e outras alterações genéticas, que precisariam ser protegidas como um tesouro inestimável da espécie humana, deveriam ser, na opinião de Adolf Hitler, eliminadas.

Anna não podia acreditar no que ouvia. Estava atônita. Não podia ser verdade. Günter, por sua vez, estava trêmulo. Tinha vontade de voar no pescoço do forasteiro, mas alguma coisa o segurava em sua cadeira. Ouvia-o impassivelmente, mas não conseguia calá-lo.

A ferocidade e monstruosidade humanas haviam chegado a patamares impensáveis. Era de se esperar que um líder político que tinha essa virulência contra crianças indefesas do seu povo não tivesse nenhuma compaixão com as crianças de outras raças, e menos ainda com adultos e idosos. O extermínio em massa, a solução final para os judeus, já estava em curso no psiquismo de Hitler muitos anos antes dos campos de concentração.

De repente, a porta central da pequena sala dos Günter se abriu sem ninguém bater, assustando o hóspede. Era Klaus, um paciente com síndrome de Down extremamente amável que havia dez anos habitava a instituição. Íntimo da família, Klaus entrava com a maior ingenuidade e ia mexendo nas panelas dos Günter e na despensa para procurar comida. Ele sentou-se ao lado de Rodolfo, colocou os cotovelos sobre a mesa e as mãos sob o rosto, e disse para o hóspede:

— Tô te ouvindo. Não fala bobagem!

O hóspede sorriu e afirmou:

— Somente esse esquecido discurso de 1929 seria suficiente para Hitler ser alijado para sempre do teatro da política. Infelizmente, a Alemanha elegeu um líder sem examinar suas credenciais. Pagará muito caro e levará milhões de inocentes a também pagar um preço dantesco.

Anna não aguentou. Num rompante de ansiedade, ela, que era bióloga, concluiu:

— Não é possível?! É um plano bárbaro! Uma engenharia racial por meio de assassinato em massa de frágeis crianças! E justificada por quê? Por uma ideologia darwinista distorcida e inumana.

E a dócil mulher, agora irada, olhou para seu marido e perguntou:

— Isso é verdade, Günter? Você sabia disso?

Günter respirou algumas vezes antes de quebrar o silêncio. Ele sabia, por isso não expulsara o forasteiro.

— Sim, Anna. Foi há dez anos, eu estava nesse congresso.

— Como não se revoltou? Você foi um fraco!

— Achei absurda sua tese, louca, estúpida! Mas eu era uma voz solitária e corria risco de vida no meio desses radicais. Hitler foi ovacionado com delírio. Foi essa tese que me fez lentamente me afastar do partido. — Porém, em seguida, tentou acalmá-la. — Mas veja bem, Anna, Hitler está no poder há mais de seis anos e nada aconteceu com essas crianças. O Führer mudou. Todos mudam.

— Não, Günter — respondeu o estranho, que parecia mais uma vez muito bem informado. E completou suas ideias: — Hitler adiou suas teses loucas, mas não abriu mão delas. Não apenas as crianças especiais internadas em instituições como também pacientes que são doentes mentais estão na mira de Hitler.

Rodolfo, que durante todo o trânsito de palavras parecia distraído, reagiu às palavras do forasteiro:

— Heil, Hitler! Salvem os asilos!

Klaus levantou-se, bateu continência e confirmou:

— Morte a todas as moscas! Viva eu! — E olhou para Rodolfo e exclamou: — E você também!

Depois, ambos se acalmaram. Em seguida, o forasteiro fez comentários que deixou assombrados os anfitriões. Afirmou que em 1º de setembro de 1939, o dia em que a guerra com a Polônia começou, Hitler, que para se proteger raramente assinava ordens letais, firmou um memorando liberando os portadores de doenças incuráveis para terem a concessão de morrer. O programa se chamou dissimuladamente de “eutanásia ativa”. Mas não era a eutanásia no sentido clássico, consentida por uma pessoa em fase terminal e em dramático sofrimento. E sim uma eutanásia compulsória, determinada pelo Estado. Vários médicos se revoltaram e foram expulsos dos seus cargos. Entretanto, esse programa, por incrível que pareça, foi apoiado não apenas pelos médicos fanáticos da Liga dos Médicos Nacional-Socialistas, mas por muitos outros m33?dicos. Perto de 45% dos médicos na época eram filiados ao partido e, de certa forma, comprometidos com a purificação da raça, algo intelectualmente débil e cientificamente absurdo, o que demonstra a influência do meio sobre a inteligência. Diversos psiquiatras, sob a égide da influência nazista, também a aprovaram e elegeram pacientes para ser eliminados.12

Em março de 1935 foi aberta uma exposição em Berlim chamada de O Milagre da Vida, em que o médico despontava como o grande líder da política racial. Na busca do sangue puro, os judeus e os miscigenados surgiram como inimigos. Em um setor dessa exposição foram mostradas as comparações de Paul Schultze-Naumburg, um ideólogo da arte nazista e da defesa racial, sobre seres humanos portadores de deficiências genéticas. Schultze fez uma abordagem de tal monta agressiva que questionou a humanidade deles.13

Posteriormente, Gerhard Wagner, o médico-chefe do Terceiro Reich, prometeu que no futuro conseguiriam realizar o desejo do Führer, criar o novo homem destinado a comandar a Terra.

— Era quase inacreditável que profissionais de saúde que, sob o juramento de Hipócrates, deveriam preservar a vida a qualquer custo defendessem esse bárbaro projeto — afirmou, consternado, o forasteiro. E acrescentou: — Hitler, numa reunião do partido nesse ano, confessou com imponente voz: “Compatriotas, o que desejamos da juventude de amanhã é diferente do passado. Precisamos criar um novo homem para que nossa raça não sucumba...”.14 Gerhard Wagner fez um filme, exibido em toda a Alemanha, no qual dizia que nos últimos 70 anos a população aumentara 50%, enquanto a doença hereditária aumentara 450%. Queria induzir a população a aceitar o extermínio desses inofensivos e insubstituíveis seres humanos.15

A sociedade alemã desaprovava a eutanásia na República de Weimar, antes de Hitler tornar-se chanceler. Mas após sua ascensão tudo mudou. O nazismo criou um ambiente alucinante, queria eliminar os pacientes psicóticos, cuja complexidade intelectual em nada era diferente da dos “normais”, pelo contrário, eram muito mais afetivos. Todavia, Hitler tinha o poder de criar, fomentar ou despertar o instinto animal que se alojava no inconsciente das pessoas, inclusive dos intelectuais.

— Mas a Igreja não aprovará isso! — Disse Anna, em completo desespero.

— Hitler teme a reação da Igreja, Anna — comentou o hóspede. — Mas sutilmente esperou a guerra começar para, num ambiente saturado de estresse, distrair a atenção das Igrejas Católica e Protestante e diminuir a resistência. E, infelizmente, a guerra já começou. Em breve este asilo será invadido e os pacientes serão mortos; alguns fuzilados, outros asfixiados. É preciso um plano urgente para...

Günter, interrompendo-o, reagiu violentamente:

— Mentira! Mentira!— E raivoso, levantou-se, pegou o judeu pela gola da camisa e completou: — Hitler pode ser um ditador, mas não fará mal ao seu povo! Caia fora da minha casa!

— Sr. Günter, Hitler é um estrangeiro, um austríaco, que ama a si mesmo, mas não o povo alemão.

No entanto, mesmo ouvindo essas palavras, o velho Günter arrastava com força o estranho para a porta. Rodolfo, arrancando os cabelos, aos gritos, se interpôs.

— Não, papai! Não! Eu sou general do Führer.

De repente, diante do desespero do filho, ele o soltou e tentou acalmá-lo.

O forasteiro não se intimidou, insistiu:

— Sr. Günter, para Hitler os internos desta instituição não significam nada, são um embaraço social. É preciso fazer algo por eles.

Günter abrandou sua ira. Sentou-se, estarrecido, no velho sofá que estava atrás da mesa de jantar.

— Não é possível! A justiça tem de prevalecer.

— Sim, a justiça vai prevalecer — falou Anna, embora sem convicção.

Mas o estranho não escondeu deles o que sabia. Não havia justiça na Alemanha nazista.

— Hitler rasgou a Constituição. Hitler é a lei, conseguiu unir o Executivo com o Legislativo, tornando-se um déspota, que subjuga o Judiciário para realizar a sua vontade.

E comentou que um destemido juiz distrital, Lothar Kreyssig, se opôs ao programa da “eutanásia ativa”. Para ele, as crianças deficientes e os doentes mentais são pessoas que precisam de insofismável apoio. Escreveu cartas de protesto contra a ilegalidade gritante da ação. Pois cria-se que o sistema jurídico alemão entraria em colapso.

— Quando lhe mostraram a autorização de Hitler para eliminá-los, num sobressalto, disse: “Mesmo com base na teoria positiva, o errado não poderia ser transformado em certo”. Tal ousadia lhe custou caro. O próprio ministro da Justiça do Reich, Franz Gürtner, lhe escreveu: “Se o senhor não consegue reconhecer a vontade do Führer como fonte da lei, como base para o direito, então não pode continuar a ser juiz”. Kreyssig foi aposentado compulsoriamente.16

Oficialmente, de 70 mil a 90 mil alemães foram vítimas desse programa de engenharia racial, mas, extraoficialmente, o programa deve ter ceifado um número muito maior.17 Com gemidos inexprimíveis, pais, esposas, filhos, perderam seus entes queridos. Mas eles foram enganados. Recebiam três cartas. A primeira dizia que estavam levando os pacientes para um lugar de assistência. A segunda, que estavam bem alojados e sendo bem tratados. A terceira continha pesares pela morte deles.

Os Merkel ficaram impressionados com o corpo de informações que o estranho portava. Ficaram abaladíssimos com o que poderia vir. Hospedaram o judeu por mais dois dias em sua casa. Rodolfo o fazia relaxar e sorrir. Ambos passeavam com bom humor entre os doentes mentais. Enquanto isso, ele e os pais de Rodolfo começaram a arquitetar um plano para proteger aqueles pacientes, mas era quase impossível. Fazia muito frio, não tinham carros, agasalhos, suprimentos. Mas mesmo assim começaram a levá-los para uma fazenda de um amigo que possuía uma casa que estava abandonada. Levaram dezesseis pacientes, inclusive Klaus. Quando se preparavam para conduzir outra leva, o inevitável aconteceu. Ouviram-se batidas violentas no portão central do asilo, que ficava ao lado do diminuto aposento dos Merkel. Não eram toques comuns.

O casal ficou tenso. Pediu para o estranho sair rapidamente da sala. Rodolfo também se escondeu. Eram doze policiais da SS armados até os dentes. Rostos enraivecidos, mãos que portavam documentos, fácies que denunciavam a procura de inimigos. Mas dessa vez não eram judeus. Havia uma longa lista deles, e Rodolfo Merkel estava nela. Seus crimes: terem necessidades especiais, gastarem marcos do governo, “contaminarem” a raça ariana.

Colocavam os doentes mentais em comboios. Os soldados já haviam passado por muitas instituições desse tipo; alguns foram mortos por esquadrões da SS, outros em vans meticulosamente preparadas para liberar gás, mas no asilo dos Merkel os soldados ficaram irados porque o número não batia. Começaram a procurar por Rodolfo, sabiam que era filho do líder da instituição. Sob o pranto de Günter e Anna, vasculharam sua casa e não o encontraram. Ele estava dentro de um armário.

— Onde está o louco? — indagou, aos berros, o líder da SS.

— Não há mais ninguém aqui — afirmou Anna.

— É mentira! Onde está o louco? — voltou a perguntar o chefe da missão.

— Todos nós somos loucos, senhor...! — falou Günter, querendo dizer indiretamente que eram loucos por terem aceitado a liderança de Hitler.

O chefe da SS já havia fuzilado mais de cinquenta homens pessoalmente. Era experiente e frio. Ao ouvir a ironia de Günter, sem se importar com sua idade, aplicou-lhe imediatamente um bofetão que o derrubou no chão. Anna, desesperada, foi socorrê-lo.

Rodolfo era um “oficial”, não podia se esconder ao ver seu pai ferido. Saiu do armário do quarto e, aos gritos, veio até a sala.

— Eu sou um general do Führer. Matem as moscas e não meus pais.

O chefe da missão deu uma gargalhada fantasmagórica e disse:

— Os malucos sempre se entregam. — E olhando para seus parceiros, impiedosamente agarrou Rodolfo e o empurrou em direção à porta para o levarem.

— Deixem nosso filho em paz! — bradou Anna aos prantos, prostrada aos pés dos soldados. — Por favor, soltem-no... Ele é incapaz de fazer mal a alguém.

O mundo ficou pequeno para conter sua angústia. Rodolfo era o sentido de sua vida, vivia para o filho.

Mas o chefe da missão, portando uma ordem expressa dos altos escalões da SS, sentenciou, destituído de sensibilidade:

— Em nome da raça ariana, ele deve partir.

Sob o impacto da dor de sua mãe, Rodolfo resistiu à rendição:

— Sou um general de Hitler! Matem as moscas! Viva os judeus!

Ao ouvir essa infâmia, recebeu no rosto um forte tapa de outro soldado, cujo estalido feriu não apenas o rapaz, mas abalou o judeu que estava escondido debaixo da cama, no quarto de Rodolfo. Em seguida, apontaram uma arma para sua cabeça. Nesse momento, o estranho esforçava-se para sair do seu esconderijo. Queria proteger seu amigo. Fora ele que inicialmente o acolhera para que não morresse congelado, mas sentia-se paralisado, em colapso. Parecia que iria explodir dentro do armário, porém não tinha domínio da sua musculatura. Ofegante, subitamente, numa explosão de ansiedade, deu gritos:

— Reaja! Saia, seu covarde!

E batia em seu rosto, punia-se como o último dos homens. Estava entre o sono e o despertar. De repente, Júlio Verne acordou em pânico, parecia que estava sofrendo um infarto. Transpirava. Outra vez tivera um pesadelo com requinte de detalhes, permeado por fatos históricos e vivenciado com uma concretude espantosa.

Katherine, ao ouvir seus gritos, acordou súbita e igualmente tensa. Acendeu a luz do abajur e viu o rosto de Júlio Verne novamente desfigurado pelo pavor noturno. Olhos sobressaltados, rosto contraído, parecia ter saído de um filme de terror em que ele era a vítima, como se estivesse fugindo de algo que o consumia por dentro.

— Acalme-se, Júlio! Você está em seu quarto. Acalme-se!

Ao ouvir a voz de Kate, respirou profundamente. Mas ainda estava sob o efeito da crise. Tentando regurgitar seu pavor, abraçou-a, e o homem que não estava acostumado a chorar derramou lágrimas novamente. Ela sentiu as pulsações vigorosas do seu coração e de seus pulmões ofegantes. Ele realmente estava sofrendo, não eram pesadelos comuns. Procurando aliviá-lo, ela lhe disse:

— Está tudo bem. Foi só mais um pesadelo, querido.

O intrépido professor pela primeira vez se permitiu entregar-se como uma tímida criança ao colo de sua mulher.

— Kate, eles entraram no Asilo de Hadamar e, sem piedade, levaram aqueles pobres inocentes para a morte.

— Não estou entendendo, Júlio.

Foi então que ele lhe contou o sonho que o abismou. Ela ficou impressionada. Nunca ouvira falar de alguém que sonhasse com essa riqueza de detalhes.

Os pesadelos continuaram numa incidência de pelo menos duas a três vezes por semana. Seu imaginário o transportava para dentro da história, ao vivo e em cores. À medida que o tempo passava, Katherine, que sempre achou seu marido de um equilíbrio emocional refinado, começou a ficar preocupada com sua saúde mental. Dez dias depois, mesclando os papéis de esposa e psicóloga, sem querer ser indelicada, falou-lhe honestamente:

— Júlio, você tem andado tão tenso ultimamente. Seu bom humor está se dissipando, sua paciência, se esgotando. Eu sofria por antecipação, agora você sofre pelo passado, um passado que você não construiu, mas parece que dele participou.

Ele manteve silêncio, não se defendeu nem se justificou. Sabia que ela tinha razão. Katherine completou:

— Você era tão forte, querido. Era difícil vê-lo chorar, mostrar-se inseguro, se atemorizar, mas agora... de um mês para cá, tornou-se um colecionador de lágrimas... Acorda em prantos. Sinceramente, sei que você está sofrendo, mas não sei como ajudá-lo.

— Meu cérebro parece que vai explodir. Parece que meu inconsciente está traindo minha tranquilidade. Vivo em estado de alerta. Estou com medo de dormir, Kate, e o filme recomeçar... — confessou o professor, que nunca fora controlado por nenhum tipo de fobia. Já havia tido diversos marcantes pesadelos, algo que não fazia parte da rotina do seu sono.

— Você sempre foi um referencial de saúde psíquica para mim. Sei que era um pouco ansioso, um tanto teimoso...

Ele sorriu suavemente, e ela continuou:

— Mas nunca o vi tão irritado. Será que não seria o momento de procurar ajuda? — falou encorajando-o a procurar um psiquiatra ou psicólogo experiente.

— Não sei. Acho que primeiro devo tentar me reorganizar. Eu me supero, Kate, eu me supero.

Não era resistente a procurar ajuda, já tinha exercido com brilhantismo a psicologia clínica, antes de ser professor. É que no fundo achava que algo estava errado, mas não sabia dizer se dentro ou fora dele. No início da semana seguinte, um fato o levou a ter certeza de que alguma coisa estranha o envolvia. Katherine não havia pernoitado em Londres nos últimos dois dias, fora dar uma conferência em Paris. Ele havia tido uma noite relativamente tranquila, sem sobressaltos, mas dessa vez o pânico veio de fora. Após despertar, ouviu toques fortes e apressados na porta de entrada do seu apartamento.

— Estranho! — falou alto para si mesmo. — O porteiro não avisou que alguém estava subindo.

Vestiu uma calça amassada e rapidamente saiu para atender a porta. Observou pelo olho mágico da porta e não viu ninguém. Titubeou por momentos, mas em seguida abriu-a, ansioso. Nada. Dez segundos de silêncio, respiração lenta, olhos fixos no corredor. Ninguém. “Será que algum vizinho está brincando comigo? Ou que alguém errou o apartamento?”, pensou. Ao fechar a porta, inclinou sua cabeça para baixo e viu uma carta. Não recebia cartas havia meses. Toda sua comunicação era feita através das redes sociais e pelo correio eletrônico. Abaixou-se, pegou-a delicadamente e achou-a estranhíssima. Estava datada: 6 de dezembro de 1939. Esfregou os dedos nos olhos enquanto lia a data da carta.

A textura do envelope era diferente, fosca, desgastada, envelhecida, não parecia o papel macio usado atualmente. E, por fora, não tinha o nome do remetente nem para quem era endereçada. Abriu-a e, para seu assombro, a carta fora escrita à mão, com uma caneta-tinteiro. E o que era pior, a letra era sua.

— Mas como isso é possível? — disse, suspirando.

E os mistérios continuaram a se seguir. Olhou-a, atônito, e não podia acreditar, estava endereçada ao ministro de Propaganda de Hitler, Goebbels. Rapidamente leu-a.

Sr. Goebbels,

Gostaríamos de ter um encontro com o senhor por ocasião da visita da sua mãe à minha cidade. Desejaríamos discutir ideias de seu estrito interesse, inclusive novas técnicas de propaganda veiculadas pelo rádio. Certos de que seremos atendidos, subscrevemo-nos.

Júlio Verne e Rodolfo Merkel