Biblio VT

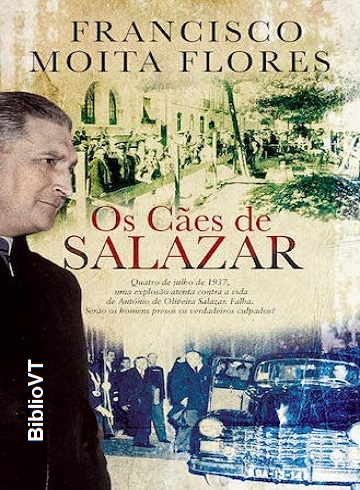

Este romance baseia-se em factos reais, ocorridos em 1937. Um grupo de opositores ao Regime tentou matar o Presidente do Conselho Oliveira Salazar, com um ataque à bomba, quando ele ia assistir à missa, na casa de um amigo, na Avenida Barbosa du Bocage. A Polícia de Vigilância e Defesa do Estado tomou conta do caso. A obsessão do seu Diretor-Geral, na perseguição a elementos do Partido Comunista, fê-lo cair num erro de avaliação, acabando por prender um bando de inocentes.

Tudo se complicou quando os verdadeiros autores se revelaram, dando origem a um dos episódios mais grotescos da vida daquela polícia política, da qual emergiria, anos depois, a PIDE – Polícia Internacional de Defesa do Estado.

O processo em que nos baseámos foi conduzido pelo juiz Alves Monteiro, na altura dos factos, Diretor da PIC, Polícia de Investigação Criminal. Trata-se de uma investigação à investigação feita pela PVDE e de um documento precioso sobre as práticas e métodos de trabalho utilizados pela Polícia do Regime. Sem ela, Salazar não teria conseguido tão grande longevidade à frente dos destinos de Portugal.

Agradeço ao Diretor Nacional da Polícia Judiciária, assim como a todos os responsáveis do Departamento de Relações Públicas e Documentação, pela disponibilidade e permissão de acesso ao processo em que se baseia este livro. Quero sublinhar as obras de vários autores que escreveram sobre o caso – com particular relevo para o jornalista Valdemar Cruz, o primeiro e o melhor trabalho –, que muito me ajudaram.

Várias personagens são do terreno da ficção. Traduzem um tempo vincado por uma forte moral repressiva e assente no preconceito. Quer a estrutura narrativa, quer o psicodrama e os diálogos são produto da criação literária. É que, como é óbvio, eu não estava lá.

Entardecia em Lisboa. Naquele ano de 1937, o mês de agosto viera quente e a cidade ofegava, mesmo depois de o Sol desaparecer no horizonte. O carro da rega borrifava as ruas e a momentânea frescura rapidamente se evaporava, tornando a atmosfera mais sufocante. Os pardais ficavam em silêncio e apenas a sirene de algum navio, que partia, lançava sons fortes sobre a cidade. O Tejo dormitava, preguiçoso, e nem uma ligeira brisa soprava, e as poucas pessoas que cruzavam as ruas albergavam-se nas sombras dos prédios, aliviando-se do sol incandescente.

Lisboa abrasava. As portas abertas, as janelas escancaradas, esperavam um afago de frescura. Mas em vão. Hordas de moscas, legiões de mosquitos, invadiam as casas e as vielas transpiradas. Ao acender da iluminação a gás, o odor a querosene e a fumo azedo trazia bandos negros de morcegos, em danças fantásticas, banqueteando-se de insetos e libertando sussurros, como se fossem zumbidos, que assustavam as velhas do Bairro Alto, que viam naquela estranha multidão um sinal de mau agoiro lançado pelos céus. Na verdade, naquele verão, o inferno instalara-se na capital do País.

No Chiado, passavam sombras fugidias, cansadas, carroças do lixo desconjuntadas, um ou outro elétrico melancólico, que pontuava a marcha com o tlim, tlim da sineta aquecida pela brasa. Os motoristas dos carros de praça, no Luís de Camões, abanavam-se, fora dos veículos, enquanto esperavam clientes. E para sobrecarregar de drama aquele entardecer, cruzavam-se com frequência tosses tuberculosas, assustando quem as escutava. Já restavam poucos gritos dos ardinas apregoando as notícias da tarde e nas tabernas gorgolejava vinho quente pelas gargantas suplicantes de escriturários e funcionários públicos, camisolas em água de tanta transpiração.

Mais abaixo, na António Maria Cardoso, na sede da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, Agostinho Lourenço postara-se à janela do seu gabinete, olhando o rio, suspirando por uma lufada de frescura, e deu por si a apreciar a estranha dança dos morcegos agoirentos sobre o casario e ruelas mais próximas. Negros, imprevisíveis, inquietos, rápidos, movimentos ágeis, devorando as suas presas.

O Diretor-Geral da polícia política sorriu. Eram, de alguma forma, uma metáfora sobre a Polícia que ele tinha criado para servir o Estado Novo. Havia sede de sangue naquele ambiente onde devoravam mosquitos com o mesmo prazer dos seus homens a desfazerem inimigos da Pátria.

O raro sorriso também se devia ao grande momento que tornara aquele dia num dos mais emblemáticos da já longa carreira ao serviço da República. A sua tropa acabara de desmantelar uma tenebrosa célula subversiva que tivera a ousadia de atentar, com poderosa bomba, contra Sua Excelência, o Senhor Professor António de Oliveira Salazar.

Aproveitando, à traição, o hábito de o Senhor Presidente do Conselho assistir à missa dominical na casa de um amigo pessoal, na Avenida Barbosa du Bocage, colocaram na conduta do esgoto tal carga de explosivos que só a mão de Deus, piedosa e atenta aos destinos de Portugal, salvou o grande timoneiro. Se alguém tivesse dúvidas, a explosão formidável que fez estremecer Lisboa não lhe tocou num cabelo. Embora tivesse acontecido a poucos metros do Buick que o transportava, ali se construíra um pedaço de História que vivia na crença de muitos patriotas: Salazar era um dos raros ungidos pela Graça do Senhor. Só alguém protegido por Deus poderia escapar ileso de tão grande tempestade de fogo que lhe rebentara quase por debaixo dos pés.

Agostinho Lourenço reconhecia com humildade, enquanto apreciava o bailado assassino dos vampiros, que a sua Polícia também fora tocada pela Providência Divina. Ainda pairavam na atmosfera os cheiros e as cinzas da explosão, e já os seus homens prendiam os criminosos.

Mal passara uma semana sobre o espantoso evento que ameaçara a vida do Presidente do Conselho. Os agentes da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado tornaram-se verdadeiras feras, farejando presas, invadindo tugúrios, mobilizando redes de informadores, e o resultado chegou como prémio de tanta dedicação à defesa do Estado Novo e da Pátria. Se houvera milagre na Avenida Barbosa du Bocage, poucas dúvidas restavam de que a sua Polícia morava bem próximo do céu.

Agora, sorrindo aos morcegos, digeria o estrondo de aplausos que chegaram de todo o País e de muitos países europeus. A Polícia que construíra ao longo dos últimos quatro anos era reconhecida e prestigiada entre os verdadeiros patriotas e além-fronteiras.

Voltou-se quando ouviu ruído no gabinete. Eram os seus diretores que começavam a chegar. Marcara uma breve reunião ao cair do dia de calor sufocante, porque era tempo de distribuir alvíssaras.

Na linha da frente, estavam homens da sua absoluta confiança. O Capitão Catela, seu companheiro de muitas lutas e enredos, o Capitão Maia Mendes, Diretor das brigadas de informação e combate aos traidores da Pátria, o Capitão Amorim, escorreito militar, admirador de Hitler, das práticas implacáveis das SS e da Gestapo. Possuía tacões na alma que batiam formidáveis em permanente atitude marcial. O coronel Carolino, talvez o menos capaz, mas tão devoto de Salazar que não era possível dispensá-lo da luta pelo engrandecimento de Portugal.

Deixou a janela, acendeu um cigarro e apontou para cima da secretária, onde se encontravam vários jornais e alguns telegramas, e anunciou o motivo da reunião:

– Chamei-vos porque, apesar do calor, hoje é um dia grande para a nossa instituição. A prisão dos terroristas que atentaram contra a vida de Sua Excelência, o Senhor Professor Doutor Oliveira Salazar não é apenas mérito de alguns. É uma vitória de toda a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado e, também, uma vitória de Portugal.

O coronel Carolino não se conteve e aplaudiu:

– Muito bem! Apoiado!

Agostinho Lourenço fez um gesto brusco, parando a proclamação, e continuou:

– O Senhor Presidente do Conselho agradeceu pessoalmente os nossos esforços e encarregou-me de dar os parabéns a todos.

Olhou os subordinados e, fixando Maia Mendes, enfatizou:

– Parabéns para todos, sem exceção.

O Diretor da Secção de Defesa Política e Social não conseguiu esconder o incómodo. Deveria ter sido o responsável pela descoberta da autoria do crime, mas o seu chefe avocara o processo, ainda antes de ter começado a investigação, e delegara as suas competências no Catela, Secretário-Geral da organização, sem qualquer experiência no combate a terroristas.

– Já devem ter lido os jornais de hoje. Estão aí em cima da minha secretária. Não há nenhum que não faça notícia com o nosso êxito. Somos primeira página em todos e com fortes elogios. – Apagou o cigarro e rematou com sobriedade: – Com elogios a mais para o meu gosto, diga-se. Capitão Amorim, não volte a exagerar. Precisamos de boa publicidade, mas não de propaganda. Isso é mister do António Ferro.

O Diretor não conteve a boa disposição.

– Os jornalistas são mais papistas do que o Papa. A notícia que enviei para o Coronel Matias, da Censura, não tinha tantos rodriguinhos. Transcreveram o que lhes mandámos e embelezaram com fantasias.

– Também vos queria informar de que recebemos felicitações de muita gente. Estão aí os telegramas. Chefias militares, comandos da PSP e da GNR, do governo inglês, do Chanceler alemão.

– De Adolf Hitler? – Perguntou Amorim, entusiasmado.

Agostinho não respondeu, continuando a conversa:

– E também de Benito Mussolini, do General Franco, da Falange. Resumindo, a ação que fizemos contra o grupo terrorista do Alto do Pina deu brado nos países civilizados. Estamos todos de parabéns.

As chefias da PVDE não contiveram o júbilo e aplaudiram em frenesi as palavras do seu líder.

Agostinho Lourenço aproximou-se de uma bandeja sobre a qual estava uma garrafa de vinho do Porto e encheu um cálice.

– Sirvam-se. Este momento merece um brinde.

Havia uma alegria quase infantil entre o grupo de oficiais. Desde o choque do atentado até àquele momento, haviam decorrido doze dias, em que as brigadas não tinham parado dia e noite, vasculhando as entranhas da cidade, prendendo a eito, mobilizando informadores, descobrindo pontas soltas, até chegarem aos cinco terroristas que se aquartelavam no Alto do Pina, paredes meias com a Quinta da Curraleira. Faltava apenas capturar um deles. Um tal José Horta, que se encontrava a monte. No entanto, os quatro autores confessos do atentado estavam detidos e o sacrifício da polícia política merecia aquele brinde.

Agostinho Lourenço ergueu o cálice e declarou com solenidade:

– Quando nos tornamos num exemplo para Portugal e para o Mundo, é justo que brindemos ao homem a quem devemos o renascimento da Pátria. Viva Salazar!

– Viva! – Responderam em uníssono.

E emborcaram o vinho de uma só vez.

* * *

Àquela hora da noite, a praça de táxis do Intendente começava a ficar vazia. O período de maior procura já minguava e os motoristas, terminado mais um dia de trabalho, regressavam a casa. Apenas Granja, com as portas do carro de praça escancaradas, ainda alimentava a esperança de um cliente que lhe salvasse a jorna. Picara a Estefânia, experimentara em Santa Apolónia. Aguardara, durante a hora do almoço, junto à estação do Rossio. Durante todo o dia, só conseguira dois fretes que mal chegavam para pagar o combustível e, fazendo o balanço do trabalho, concluía que ou surgia um cliente fora de horas, ou passaria mais um dia sem comer. Não era só o calor que massacrava Lisboa. A fome campeava pelos bairros, pelas vilas operárias, pelos pátios, multiplicando corpos esquálidos, crianças raquíticas, velhos exauridos. E Granja tinha fome.

O Chico Saloio parou o carro, atrás do automóvel do colega, e saiu na sua direção. Vinha transtornado.

– Já leste os jornais? – Perguntou de supetão.

– Quais jornais? Não tenho dinheiro para comer quanto mais para comprar jornais.

Chico Saloio mostrou-lhe O Século, que trazia dobrado na algibeira do casaco.

– Olha para aqui. A polícia política anunciou que prendeu os terroristas que fizeram o atentado à bomba, na Barbosa du Bocage, contra o Botas.

– Isso é uma boa notícia, não é? – Comentou Granja com indiferença.

O outro ficou exasperado ao ouvir a resposta.

– Granja, fomos nós os autores do atentado. Nós e o nosso grupo!

– Agora já não somos. Se a polícia política prendeu outros criminosos, eles é que sabem quem quis despachar o Botas. Não és tu!

– És parvo ou estás a desconversar?

– Nem uma coisa nem outra. Chico, qual é o teu problema?

– O meu problema é que eles prenderam inocentes. Inocentes, Granja! Esse grupo do Alto do Pina nem sabe quem nós somos. Pode ser gente com família, que tem filhos, que precisa de trabalhar para dar de comer aos seus, e aqueles filhos da puta prenderam-nos.

Granja não conseguiu evitar um sorriso sarcástico.

– Quer dizer, o teu grande problema é que não foste preso.

– Não digas disparates! – Respondeu Saloio, exaltado, e barafustou: – Claro que ninguém quer ser preso, mas fomos nós quem teve a ideia, que fizemos a bomba, que a colocámos no esgoto. Eu, tu, o Raul, o Vaz Rodrigues, o Fernando do Talho e por aí fora. Não foram estes desgraçados que vêm aqui no jornal.

– Isso é bom sinal. Sei que prenderam o Tassara e ele não falou.

Chico Saloio perdeu as estribeiras.

– Isto é bom sinal? Chamas a esta alarvidade bom sinal? Prender inocentes? Eh, pá, eu vou-me embora daqui.

Saiu, irritado, batendo com a porta, e foi um carro de praça zangado que acelerou pela Rua da Palma.

Granja ficou preocupado. As notícias deveriam ser um conforto. Afastavam-no, assim como aos seus amigos, do grupo de suspeitos, e transformaram-se num rebate de consciência para o Chico Saloio. Precisava de avisá-los. Talvez o Emídio Santana, que tinha maior ascendente sobre ele, o chamasse à razão. Ou o Fernando do Talho, amigo do peito.

Desistiu de esperar pelo cliente salvador. A angústia do amigo deixara-o inquieto. A notícia da prisão de um grupo de homens do Alto do Pina deveria ser motivo de conforto para todos. Talvez eles também quisessem matar Salazar, considerava Granja, e a polícia política caçou-os. Não era motivo para Chico Saloio entrar em desvario com sentimentos de culpa que o poderiam levar a um disparate.

Sabia onde encontrar alguns dos conspiradores com os quais partilhara aquela aventura falhada e tornava-se necessário que soubessem. Pôs o carro em marcha e dirigiu-se ao Café Marcial.

Emídio Santana estava na companhia de Vaz Rodrigues. Olharam em volta, inquietos, quando o taxista se dirigiu à mesa onde os dois homens petiscavam pão com toucinho curado, servindo-se de um jarro de vinho. Ficou deslumbrado ao ver comida e abancou, desesperado.

Vaz Rodrigues sussurrou:

– Não tínhamos combinado que não nos encontraríamos em locais públicos?

– É uma urgência e não sei o que hei de fazer. O Chico Saloio está desorientado e eu estou esfomeado.

Contou a conversa que tiveram no Intendente, enquanto se atafulhava de pão e toucinho. Ainda se justificou antes de terminar a tarefa que ali o levara.

– Não levem a mal, mas não como desde ontem de manhã.

Santana bebericou um pouco de vinho. Pensativo. Por fim, comentou:

– São nobres os sentimentos do Chico Saloio. É a costela católica que lhe dá o sentimento de culpa.

– Se fosse um bom católico, nunca se meteria num atentado contra o ditador. Como sabes, é apoiado pela Igreja. Antes de os oficiais das Forças Armadas lhe prestarem vassalagem por sair com vida do ataque, já os bispos tinham mandado rezar missas pelo milagre. O Salazar é o anjo bem-aventurado e quem se lhe opõe não é bom católico. – Adiantou Vaz Rodrigues com sarcasmo.

Granja, já mais calmo, reagiu com aspereza.

– Seja como for, não temos de nos entregar porque a polícia política é estúpida. Se acredita que foi este grupo do Alto do Pina que vem nos jornais, que acredite. Se o Chico Saloio continuar com pena dos inocentes que vá rezar pelas alminhas deles. Mas come e cala, que não estou para ser preso.

– E se não se calar? Imaginem que se vai entregar. – Alvitrou Vaz Rodrigues cada vez mais inquieto.

Granja voltou-se para Emídio Santana.

– O senhor conhece-o bem. Ele é um dos motoristas de confiança de malta como vocês que anda na política. Avise-o para ter juízo. Abre as goelas e corre o risco de levar um tiro na cabeçorra.

– Vamos com calma. Eu falo com ele. – Condescendeu Santana.

Granja bebeu o vinho que restava no copo do anarquista e afirmou com convicção:

– Isto só lá vai quando matarmos o porco. Não foi à bomba, vai a tiro. Eu já vos expliquei como pode ser feita a coisa. Desde que se mudou para São Bento, a única maneira de o caçar é à saída, metralhando o carro onde ele se desloca. Há uma casa em frente ao portão. Pode ser lá instalada uma metralhadora. Eu e o Arrinca despachamos o animal. Vocês compram a metralhadora e alugam a casa.

– Esse problema tem de ser resolvido mais tarde. – Avançou Vaz Rodrigues.

– Porquê? Estão com medo da polícia política?

– O pessoal que nos pode ajudar a arranjar dinheiro para uma operação dessa grandeza está fora. O Silva da Madeira está em Paris. O Silvino Sequeira foi para Barcelona e combate ao lado dos republicanos. O Costa e Silva está preso e o Girinho desapareceu. Não há quem arranje dinheiro.

Granja soltou uma gargalhada sarcástica.

– Fugiram todos! São estes os revolucionários que querem acabar com o Estado Novo. Grandes revolucionários, sim senhor. A vossa Frente Popular foge ao primeiro estoiro de uma bomba e deixa o povo a chuchar no dedo.

– Eu estou aqui. – Ripostou Emídio Santana.

– Por quanto tempo? – Perguntou, desconfiado, o taxista. Levantou-se e atirou à laia de despedida: – Trate do Chico Saloio. Meta-lhe juízo na cabeça antes que nela entre uma bala que ninguém gostaria de disparar.

Granja saiu, rápido, do Café Marcial. Pôs o carro de praça em movimento na direção da cavalariça onde dormia. Embora preocupado, comera o suficiente para descansar com algum conforto.

Quando chegou, acendeu a candeia de azeite, preparou as armadilhas para capturar as ratazanas, que lhe roíam a enxerga, e deitou-se. Talvez, no dia seguinte, conseguisse mais clientes.

* * *

O dia despertou sem nuvens e, às oito da manhã, o Sol já anunciava a vaga de calor que, mais uma vez, iria pôr a cidade a transpirar. José Horta atravessou a avenida e dirigiu-se ao plantão de serviço à esquadra da Polícia de Segurança Pública.

– Algum problema? – Perguntou o guarda, desconfiado.

– Importa-se de informar o Senhor Capitão Baleizão do Passo que está aqui o filho do Horta, que foi seu ordenança no quartel em Beja?

O guarda passou a informação para o interior da esquadra e não demorou cinco minutos a estar no gabinete do oficial.

– És filho do Horta?

– É verdade, senhor comandante.

– Lembro-me muito bem dele. Era um bom rapaz. Onde é que trabalha?

– O meu pai morreu, senhor comandante. A tuberculose deu-lhe cabo dos pulmões.

– Oh, que pena! – Exclamou o Capitão, desolado.

– Foi por isso que saí de Beja e trouxe a minha mãe comigo. Por lá, o trabalho era escasso e, dizia-se que em Lisboa havia falta de serventes e de pedreiros.

– E tens-te safado?

– Comecei a trabalhar como servente e, de há um ano para cá, sou mestre. Estamos a fazer uma obra no Areeiro.

– Muito bem. O que posso fazer por ti?

Horta tirou da algibeira do fato-de-macaco um Diário da Manhã amarrotado. Alisou-o e mostrou a notícia da prisão dos homens que atentaram contra Salazar.

– Não durmo há dois dias, senhor comandante. Sei que andam à minha procura para me prender. – Cresceu-lhe a indignação enquanto Baleizão do Passo lia o noticiário. – Isso que vem no jornal é tudo mentira. Ninguém dessa gente quer saber de política. Nem o Manel Pinhal, nem o António Silva, que são aqueles que conheço melhor, por serem pedreiros como eu. A vida deles é trabalho, do nascer ao pôr do Sol, e depois jogam às cartas na tasca lá do bairro. O único defeito que lhes encontro é beberem de mais. Não fazem mal a ninguém.

– E este Alfredo Elói?

– O senhor Alfredo tem uma camioneta e carrega entulho das obras para o aterro. O Jacinto, que vem aí no jornal, é seu ajudante. O rapaz não sabe ler nem escrever.

– Tu sabes ler e escrever? – Perguntou, curioso.

– Sei assinar.

– E política?

– Ó Senhor Comandante, pela sua rica saúde. Tenho vinte e quatro anos e trabalho que nem um galego para sustentar a casa. Quando era mais novo e vivia em Beja, e ia, às vezes, com o meu pai à taberna, ouvi um homem dizer mal de Salazar. Um outro, uma vez, quis impingir-lhe um jornal proibido. Já nem me lembro o nome.

– Seria o Avante?

– Talvez. Mas o meu pai, quando bebia um copo, gostava era de cantar.

A voz embargou-se-lhe de emoção, comentando, saudoso:

– Nesse tempo, eu também gostava de cantar. No Alentejo é hábito os homens cantarem juntos. Depois, ele morreu e eu nunca mais cantei. Aqui, em Lisboa, o costume é jogar às cartas. À bisca de três ou de nove, mas política, nada.

– E estes teus amigos?

– Esse meu amigo Pinhal diz uns disparates quando está com os copos. É mais revolta com a nossa miséria do que política a sério. Fala umas coisas da boca para fora contra Salazar, mas não faz mal a ninguém. É o vinho que lhe dá para embirrar. Nem cabeça tem para pensar em coisas sérias, quanto mais entrar num atentado à bomba.

Baleizão do Passo ficou impressionado com a espontaneidade do rapaz. E inquieto. Sabia que a PVDE não iria aceitar com bondade aquele depoimento tão sincero e o coração ficou mais apertado depois de ter perguntado:

– Vieste apresentar-te a mim, porquê? Não é a Polícia de Segurança Pública que está a tratar deste assunto.

– Porque o meu pai tinha muita estima por si. Falava sempre que era um homem sério e inimigo de injustiças. Foi por isso que decidi entregar-me ao senhor comandante.

– Infelizmente não sei como te ajudar, meu caro jovem. Não posso ficar contigo porque o caso é da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado.

– Da polícia política.

– Isso mesmo. Já lá trabalhei e devo informar-te de que deves esperar o pior. Existem por lá alguns artistas que nasceram sem coração.

– Não tenho nada a esconder, senhor comandante. – Respondeu convictamente.

Baleizão do Passo levantou-se e estendeu-lhe a mão amistosamente.

– Uma das minhas patrulhas vai levar-te à António Maria Cardoso. Não precisas de dizer que falaste comigo. Por consideração à amizade que tinha pelo teu pai, e porque me pareces bom rapaz, irei fazer uns contactos para perceber como é que tudo isto se pode resolver sem que passes por muitos trabalhos.

– Só lhe queria pedir mais um favor.

– Sim?

– Será que posso falar com a minha mãe antes de me levarem preso? Ela vai ficar perdida de medo, se não souber onde estou.

O oficial tornou a sentar-se. Pegou num lápis e disse:

– Dá-me o contacto dela e eu próprio lhe explicarei o que se passa.

Baleizão do Passo ficou inquieto. Os jornais apontavam o jovem como o organizador do ataque e possível ligação ao Komintern, a associação dos Partidos Comunistas de todo o mundo, que teria financiado a operação. Era demasiado novo e revelava uma franqueza tão espontânea que não conseguia imaginá-lo a liderar um grupo de terroristas. Voltou a ler as notícias que vinham n’O Século e no Diário de Lisboa. Um sorriso iluminou-lhe o rosto. Eram semelhantes. Procurou o Novidades e releu o que este publicara sobre o grande sucesso da PVDE. Não lhe restavam dúvidas. O artigo fora escrito pela polícia política e comandado pela Censura. Os mesmos verbos. A mesma ordem de identificação dos autores. Os mesmos panegíricos. Não havia dúvidas. A fonte produtora da notícia tinha nome. O Capitão Amorim, o homem encarregado da mediação com a Censura e com os jornais.

Baleizão do Passo conhecia os procedimentos. Quando, em 1933, foi criada a PVDE, fizera parte dos quadros durante os primeiros anos e estava a par das táticas de Agostinho Lourenço.

Decidiu-se. Não se encontra a verdade em notícias encomendadas. Vulgarmente são um embuste que procura fazer crer em factos construídos pelo interesse de um grupo e não como ressonância da realidade. Haveria de procurar, entre um dos seus antigos subordinados que continuavam a trabalhar na António Maria Cardoso, aquilo que se escondia por detrás de tão retumbante êxito policial.

* * *

Carolino era uma dádiva divina. Redondo, baixinho, cabelo negro puxado para trás e lisinho à custa de brilhantina. O bigodinho, ligeiramente levantado nas pontas, reluzia, à força de verniz. Teria à volta de quarenta e cinco anos, porém, os fatos cinzentos, o rigor das gravatas – parecia estar sempre de luto –, emprestavam-lhe um ar cinquentão. Apenas uma pincelada de cor na lapela. As armas do Mestre d’Avis, agora recicladas em emblema da Mocidade Portuguesa. Foi Francisco Guedes, o seu primeiro Comandante de Falange, quem lhe oferecera o emblema.

– Exiba-o com orgulho, meu caro coronel. Vamos moldar os nossos jovens no amor pela Pátria e pelos ideais do Estado Novo, à imagem e semelhança da Juventude Hitleriana. Estamos a construir um presente grandioso para lhes entregar um futuro ainda maior.

Almoçava com visível satisfação e monologava numa aparente conversa com a esposa, Albertina Ferraz.

– Estamos a viver dias históricos. Históricos, que os vindouros vão recordar como um sinal do Homem Novo. Falta prender apenas um dos terroristas que atentaram contra a sagrada vida de Sua Excelência. Falta um. Apenas um meliante! Isto merece um brinde. Não queres brindar comigo?

– Brinda tu. Estou a comer. – Respondeu ela com secura.

Carolino levantou o copo e, solene, proclamou:

– À Pátria!

Bebeu e Albertina comentou com rispidez:

– A Pátria não fica mais forte por fazeres barulho ao sorver o vinho.

– Eu sei que não te interessas pelos grandes feitos que estão a ser realizados no País. Apenas queres saber do tricô e do chá com as tuas amigas. Devias saborear este tempo que Deus nos entregou para vivermos. Termos Sua Excelência como farol que nos ilumina entre as trevas é uma dádiva divina. Portugal de Ourique e Aljubarrota renasce. Portugal dos Descobrimentos está, finalmente, a cumprir-se. É certo que perdemos o Brasil, mas com o rumo que as coisas levam não me admira que aquela fabulosa terra queira regressar às fileiras do Império. Os Brasileiros só tinham a ganhar se fossem liderados por Sua Excelência.

O entusiasmo era tal que, nem se apercebendo de que Albertina já tinha saído da mesa e recolhia a loiça do almoço, prosseguiu:

– Esta tarde espero que rezes comigo o terço pela saúde de Sua Excelência. Este atentado frustrado tem algo de sublime, de sopro divino que... – Interrompeu a dissertação quando reparou que a mulher estava na cozinha e gritou: – Albertina... Albertina! Faço conta contigo para as orações da noite. Estás a ouvir-me?

Ela surgiu, crispada.

– Pára de falar em Salazar. Pára, pela tua rica saúde! Eu já não suporto essa conversa. Eu já não o sei que hei de fazer de mim porque nesta casa não existe outro tema, outra preocupação. Nada vale! Apenas Salazar, Salazar, Salazar. Os meus pais não me educaram para aturar esta maluquice e eu estou farta. Farta!

Carolino enfrentou-a, surpreendido.

– Que falta de respeito é esse? Sou teu marido... sou...

Estava apoplético com a insurreição da fêmea. Albertina aproveitou para dizer tudo o que lhe ia na alma.

– Tu é que não me respeitas. Esqueceste-te do juramento que fizeste no altar. Sou a tua mulher e não a tua cadela que ouve e não responde. Casámos há dez anos. Há seis que te apaixonaste por esse homem e não vês mais nada. Nada mais existe na tua vida. Eu desapareci, sou um adorno que tu queres ao pé de ti para rezar terços todos os dias pelo amor da tua vida. Chega, Carolino! Reza por ele, dorme com ele, mas não me metas nos teus delírios. Puta que pariu esse Salazar!

– Tu não blasfemes. Tu não blasfemes! Proíbo-te de falar assim na minha casa. – Gritou, descontrolado.

– Na tua, salvo seja. Foi o meu pai quem a comprou para nós vivermos. – Disparou com rispidez.

– Na nossa casa! – Corrigiu, mais manso, e acrescentou, acusatório. – Somos casados com comunhão de adquiridos e, se o teu pai regressasse da tumba para te ouvir falar desse modo sobre Sua Excelência, morria outra vez!

– Não digo mais nada. Vou ao Grandella buscar ceroulas que comprei para ti. Andas todo aperaltado por fora e sempre com as ceroulas cagadas. Se o teu Salazar soubesse que não limpas o cu, não sei se não te despromovia.

Saiu. Carolino estava tão atulhado de indignação que não conseguiu articular uma palavra que fosse.

Furioso, atirou o guardanapo para a mesa e vestiu o casaco. Irritava-o a indiferença da esposa perante a luz que emanava da estrela cadente que iluminava a vida dos Portugueses. Porém, via-se obrigado a engolir as irreverências da mulher por uma única razão: a mensalidade que ela recebia por disposição testamentária era quase o dobro do seu ordenado.

Carolino, levado pelo entusiasmo nacionalista, militara, durante a República, nas ideias que davam corpo à Cruzada de Nun’Álvares Pereira. Antes, fora encantado pelo carisma do Presidente Sidónio Pais, o homem lúcido e alvo, para quem a autoridade e a disciplina eram valores sagrados. Porém, fora um sonho bruscamente interrompido pelo bárbaro assassínio na estação do Rossio.

Carolino rapidamente fez o luto para se devotar às duas maiores cabeças da revolta contra os desvarios republicanos. Filomeno da Câmara e Sinel de Cordes, os líderes do caminho que abria esperanças para terminar a anarquia em que se finava o Regime nascido em 1910, tornaram-se verdadeiros ídolos do jovem oficial do Exército. Ainda tenente, alinhou no Golpe dos Generais, em 1925. Nem pensou duas vezes ao caminhar para a Rotunda para se juntar aos revoltosos. Nesse tempo, Carolino ainda colocava a generosidade à frente do seu destino, e achou que poderia morrer pelos valores em que acreditava.

No entanto, correu mal aquele sonho de liberdade cristã, interrompido pelo almirante republicano Pereira da Silva, Ministro da Marinha, e o tenente, assustado, entregou-se à prudência dos sábios, pedindo transferência para o Norte do País. Sumiu-se de Lisboa.

Conheceu o Temperado, um homenzarrão carregado de gordos anéis e corrente de ouro pendente da jaqueta, numa festa. Logo na apresentação ficou a saber o calibre do poderoso comerciante de vinhos do Porto.

– És católico ou és da Maçonaria? Comigo, essa coisa de homens com aventais não dá.

– Católico, Senhor Barão. Católico da Cruzada de Nun’Álvares Pereira e adepto fervoroso de Primo de Rivera, esse grande descendente direto dos mais honrados cruzados que batalharam pela fé cristã.

Temperado encheu o peito e descarregou uma valente palmada amigável no ombro do tenente, que empalideceu com a dor.

– Temos homem. É desta fibra que se fazem os portugueses autênticos. Estás do lado certo. Do lado certo, sim senhor. Mereces conhecer a minha filha.

Chamou por ela:

– Albertina, ó Albertina. Vinde cá!

A rapariga era linda. O corpo fora feito por Rodin e o rosto saíra das mãos de Caravaggio. A elegância, a sensualidade, revelavam-se no andar, e no olhar negro cintilavam miríades de diamante. Os lábios eram, de certeza, dois favos de mel.

Carolino cumprimentou-a com uma vénia e pareceu indiferente a tamanha beleza. Mais atento ao Barão Temperado, que regurgitou:

– Tenho outra fêmea mais velha, mas já com macho. Um morcão da Régua, que tem por lá umas quintas e é pouco esperto. Mas devoto! Esta está fadada para a entregar a um oficial que guarde Deus no coração e a Pátria na alma. É um capricho meu. Quero ter uma farda na família. Já viste? Boas carnes. Isto é da melhor cepa, digo-te eu.

Albertina sorriu, submissa, ao discurso do pai e mostrou-se ao jovem tenente em enlevada provocação. Carolino não reagiu. Nunca pensara em casamento e, por mais bela que fosse a criatura, estava fora dos seus horizontes apaixonar-se pela filha de um comerciante de vinhos, labrego, que inchava quando o tratavam pelo título que o seu avô comprou no tempo dos governos liberais.

Porém, foi recusa de pouca duração. Passados alguns minutos, o Capitão Alves, seu comandante de companhia, segredou-lhe:

– Reparei que o Temperado te apresentou a filha. A moça é linda!

– É verdade. – Respondeu sem entusiasmo.

– Carolino, olhas para ela e vês a porta da fortuna. Está nas tuas mãos abri-la e abancares à mesa dos eleitos.

– Como? – Perguntou, sem perceber.

– O Temperado é um dos homens mais ricos do País. Odeia a República e está grávido de contos sobre reis e princesas. Foi um dos grandes apoiantes da Monarquia do Norte e é tu cá, tu lá com o Hipólito Raposo, o Paiva Couceiro, o Conde de Azevedo. Mete dinheiro com fartura no Movimento Integralista e sonha com uma nova Monarquia que faça dele marquês.

O espanto de Carolino ia engrossando conforme o capitão lhe segredava a genealogia da bela jovem.

– Ganhou uma fortuna enorme, exportando vinho do Porto. Tem um palácio em Gaia, outro aqui, no Porto, e ainda um Prémio Valmor, em Lisboa. Este ano, quando o Banco Comercial de Lisboa foi integrado no Espírito Santo, dizem os jornais que ganhou milhões e tem massa a sério no Português do Atlântico e num banco inglês cujo nome não me lembro. Mija moedas e caga notas. – Rematou o currículo do Barão com a tirada assassina: – Tem aquela filha no mercado à espera do felizardo que vá meter as mãos nos potes de ouro do homem. Abre os olhos, rapaz. Abre-me bem esses olhos!

Foi a mais fabulosa declaração de amor que um capitão poderia fazer a um tenente e, de imediato, sentiu que estava profundamente apaixonado por Albertina. Fez continência ao seu superior e durante essa noite, e todos os dias que se lhe seguiram, cortejou a jovem como um verdadeiro fidalgo lusitano.

Poucos meses depois, pedia a mão da sua amada ao Barão. Levou-a e como garantia foi promovido a capitão, graças ao poderio invisível do futuro sogro, que manobrava como uma serpente entre os poderes da decrépita República. Foi o próprio Temperado quem, em finais de maio de 1926, lhe disse:

– Temos de adiar o casamento por uns tempos. Amanhã vou fazer de ti um herói. Prepara-te para, ainda hoje, ires comigo a Braga.

Ficou surpreendido quando descobriu que Cunha Leal era o convidado especial do almoço, no Bom Jesus, onde entrou lado a lado com o futuro sogro. Conhecia-o, de vista, desde os tempos do saudoso Sidónio Pais, não lhe causando qualquer surpresa a tareia de língua que deu em Afonso Costa e no Partido Democrático, o brio com que flagelou Ginestal Machado e o ácido que verteu sobre Tamagnini Barbosa.

Não sentiu que estava a lutar pela fortuna do Barão quando o acompanhou no aplauso frenético com que foi recebido o discurso que clamava pelo fim da Ditadura democrática imposta à República Velha e profetizava o início de uma nova Idade.

Só se apercebeu de que o banquete trazia prenda quando Temperado se aproximou do general Gomes da Costa, outro dos mais notados comensais, arrastando Carolino por um braço.

– Manel, este rapaz é o noivo da minha Albertina. Quero que o ponhas no sítio certo quando chegar a hora de avançar contra a malandragem que, em Lisboa, não pára de nos roubar. Já é capitão. Não será pessoa de grandes talentos, mas porta-se bem. Ajuizado. É cá dos nossos!

A paixão nacionalista e a vontade do Barão fizeram dele um dos vencedores do 28 de Maio. As confusões militares que se seguiram ao golpe converteram Carolino num tenente-coronel pujante de vaidade.

No ano seguinte, cumpriu-se o sonho – casava com a fortuna do pai de Albertina, em festa de arromba, presidida pelo bispo, vinho a jorros, vitelos no espeto e tiradas nacionalistas, que celebravam a união dos cônjuges e as virtudes da Ditadura militar.

Durante a boda, o sogro puxou-o para um canto do imenso salão de festas, já meio toldado, e leu-lhe ao ouvido o testamento que deixava como guia para a ação:

– Se eu sonho que tratas mal a minha filha, se eu sei que te passas para o lado dos reviralhistas, se eu desconfiar de que és beato por fora e um diabo por dentro, capo-te! – Deu-lhe a habitual palmada violenta no ombro e sublinhou: – Capo-te mesmo!

O nubente nem por um segundo duvidou do intuito do animal. Ainda a esfregar a omoplata, dorido pelo brutal cumprimento, jurou a si próprio que Albertina seria sempre tratada como uma rainha. Nem lhe era difícil. Havia um mistério nos prazeres do coronel que facilitava a gentileza. Não apreciava mulheres. Nem que fosse um espadão!, no dizer do seu antigo capitão, agora seu subordinado. Nem aquela jovem bela, elegante e voluptuosa que Temperado lhe entregara conseguia despertar entusiasmo. Por mais redondos e rijos que fossem os seios. Por mais esbelto que fosse o corpo. Por mais lânguidos que fossem os olhos e os lábios. Nenhum atributo tocava a alma do nobre oficial apoiante da Ditadura. Descobriu esta indiferença, ainda adolescente, na roda de amigos que ferviam de lubricidade, desvairados, masturbando-se, fazendo sexo com as estrelas de cinema no mundo fantástico da imaginação, acariciando as pernas de Bebe Daniels, explorando os lábios de Lillian Gish, as mamas de Blanche Street, que lhes eram oferecidos através das pudicas páginas da revista ABC.

Já assentara praça quando reconheceu onde estava o prazer que o fazia salivar, descompassar o coração, transpirar de desejo.

Foi no primeiro Natal que passou fardado. À espera do jantar de família, uma priminha que andava na terceira classe correu para ele, saltou-lhe para o colo e pediu, suplicante:

– Primo, contas-me um conto?

O corpo da miúda contra o seu, o desprendimento dela, expetante, para saborear a história, despertaram um súbito impulso que a aconchegou, agarrando-lhe as pernas e enclausurando-a num abraço. Conforme desenrolava as aventuras da Gata Borralheira, um estranho calor invadiu-o, o marsapo engrossou e um prazer nunca sentido aqueceu-lhe o baixo-ventre, mais deleitado ele do que a menina, forçando-o a precipitar o encontro do pé da pobre enteada com o sapato de cristal, enviado pelo príncipe apaixonado, e o remate em que viveram felizes para sempre, porque as calças da farda estavam molhadas.

Esse Natal foi o dia da descoberta da sua sexualidade. Carolino nunca mais deixou de procurar crianças, um amor infinito que o fazia viajar por todos os mares do céu dos pedófilos.

Concentrou-se ferozmente para cumprir o seu dever marital na noite de núpcias. Imaginou Albertina criança a correr para os seus braços, evitou beijá-la nos lábios, que lhe sabiam mal, transpirou pelo esforço para conseguir penetrá-la. Cada movimento, cada toque, todas as carícias não lhe traziam qualquer prazer. Entendeu a manobra como trabalho e dever militar. A noiva soltou meio gemido, julgando que estava no princípio da sua história de amor. Foi uma ilusão! Os seios dela esperavam a segunda leva de carícias. Em vão. O seu novel marido já dormia.

Desde essa noite, com disciplina castrense, o coronel Carolino dispensava-lhe, todos os meses, o mais breve minuto de atenção. E dormia.

Até que se apaixonou por Salazar. A partir de então, dedicou todo o seu tempo à Causa. Imperativo bem mais grandioso do que resfolegar em cima da mulher.

* * *

O Agente Almeida Júnior observava com atenção o pedreiro numa sala da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. A luz entrava por duas pequenas frinchas no alto das paredes sujas e um candeeiro reforçava a iluminação. Não havia mobiliário com exceção das duas cadeiras e uma secretária velha encostada a uma parede. Mais parecia um velho pardieiro do que um gabinete para interrogatórios.

José Horta falava com convicção, sem evitar perguntas, repetindo com firmeza que nem ele nem nenhum dos seus amigos estavam envolvidos no atentado.

– É isto, senhor Agente. Não fiz mal a ninguém e muito menos lidei com bombas.

– Os seus amigos confessaram o crime. O António Silva foi o primeiro.

– O Tóino está sempre bêbado. Ele nem sabe ler, nem escrever. Mal deixa o trabalho, a única coisa que lhe interessa são os copos. – Protestou o detido.

– O Jacinto também é bêbado? Ele disse o mesmo e contou que estava com eles quando colocaram a bomba na Barbosa du Bocage.

– O Jacinto trabalha para o senhor Alfredo. Aparecem de vez em quando lá na taberna para beberem uns copos e jogar às cartas.

– Pior para si, é que todos eles dizem que você é o homem que faz a ligação com o Partido Comunista.

Horta cambaleou de espanto.

– Eu? Eu??? Isto só pode ser um pesadelo. Esta conversa não faz sentido, senhor Agente. Não sei onde é essa avenida onde a bomba estoirou e nunca vi uma coisa dessas na minha vida. Quanto mais ser comunista. Eu não sou nada, senhor Agente. Não tenho estudos. Vivo com a minha mãe, entrego-lhe todo o dinheiro que ganho e ela é que me dá uns trocados para beber um tinto ou um café.

– A sua mãe trabalha?

– Faz bolos em casa que depois vai vender às senhoras que moram na Graça. Desde que o meu pai morreu que vivemos assim. Trabalho e mais trabalho. Nem tive tempo para acabar a escola. Por amor de Deus, senhor Agente. Comunista? Isso é uma coisa perigosa, não é? – Perguntou com os olhos marejados de lágrimas.

Almeida Júnior encarou-o de frente.

– É um grave problema, meu caro José Horta. Temos connosco quatro presos e quatro depoimentos que o implicam diretamente no atentado. Deixe-me dizer-lhe que todos confessaram ter sido você o homem que mexeu os cordelinhos para matarem o Senhor Presidente do Conselho.

Pigarreou e abriu o jogo.

– A coisa é bem simples. Ou me conta a verdade, e esta é uma conversa decente entre dois adultos, ou continua a dizer que os seus amigos mentiram e nem adivinha a tempestade que está prestes a cair sobre si.

– Qual tempestade, senhor Agente? Eu juro-lhe por tudo aquilo que há de mais sagrado que não sei nada de bombas, nem atentados. Como é que eles podem ter confessado uma mentira dessas? Como?

– Quando chegar a sua vez, vai perceber que nesta casa as confissões são mais pródigas do que aquelas que se fazem, na igreja, de joelhos junto ao confessionário.

O rapaz não percebia as palavras de Almeida Júnior. A conversa era tão estranha que nem entendia como poderia cair sobre eles tão sinistra suspeição. José Horta puxava o cabelo, desorientado, incapaz de se defender do absurdo juízo sobre o seu comportamento.

– Ó minha Nossa Senhora! Ó minha Nossa Senhora! – Implorou com as mãos agarradas à cabeça.

Foi nesse momento que entrou o Agente Gonçalves. Foi com jovialidade que cumprimentou o colega e o Horta.

– Então, o nosso arrependido já explicou tudo?

– Arrependido? – Perguntou o pedreiro sem perceber.

– Foste entregar-te à PSP. Só pode significar que te arrependeste do crime que cometeram.

– Não fiz nada para me arrepender, senhor Agente. Fui entregar-me porque me disseram que a Polícia andava à minha procura e quero esclarecer tudo. Eu estou inocente dessas coisas graves de que os senhores falam.

Gonçalves era entroncado a dar para o baixo. Ao escutar José Horta, o rosto fechou-se e dos olhos saltaram chispas de fogo.

– Começas mal. Se é esse o caminho que escolhes, estamos mal. – Murmurou, com secura.

– Juro pela alma do meu pai, meu senhor. – Clamou o preso.

O espantoso murro que disparou fez Horta cair da cadeira.

– Aqui respeitam-se os mortos. Não são permitidos falsos juramentos. – Gritou e carregou com o pé contra o pescoço do rapaz.

Almeida Júnior fechou o bloco de notas, informando o colega:

– Tenho expediente para despachar.

Saiu, constrangido. Impressionara-o a espontaneidade de José Horta, a simplicidade do depoimento, resposta pronta sem escolher palavras e, sobretudo, a ignorância política. Não era o primeiro do grupo do Alto do Pina que o deixara inquieto. Agora, que estavam os cinco detidos, surgia um padrão que não era possível ignorar. Com exceção de Alfredo Elói, que era o mais diferenciado no que respeitava a bens materiais, viviam miseravelmente, limitados no conhecimento, incapazes de um juízo crítico sobre a sua condição. Todos mergulhados na obsessão do trabalho, de não perderem os tostões, por mais magros que fossem, para garantir a sobrevivência. Ainda por cima, o jogo da sueca e o vinho, na tasca que dava para a Quinta da Curraleira, eram paixão que não libertava o espírito para outras preocupações. Não compravam jornais, sinal de maior indiferença, aproveitando para leitura os restos de imprensa que ficavam abandonados no tabernáculo das bebedeiras. Agora, o testemunho daquele que os seus chefes consideravam o organizador do atentado deixara-o mais angustiado. Qualquer coisa não batia certo.

Gonçalves arregaçou as mangas e deu um pontapé no ventre de Horta, que se dobrou roído pelas dores.

– Vais contar tudo. Aquilo que sabes e aquilo que não sabes. Põe-te de joelhos, meu cabrão, e ficas nessa posição até te portares como um homenzinho. Temos provas mais do que suficientes para atirar contigo, e com os teus amiguinhos do Alto do Pina, para o Tarrafal, portanto não vou sujar as mãos nas tuas trombas. De joelhos, meu cabrão!

* * *

As provas que garantiam a absoluta convicção ao Agente Gonçalves, e motivo para torturar José Horta, eram frescas. Ainda não tinham uma semana de vida e nasceram na noite em que foi preso o grupo do Alto do Pina. O informador indicara um tal Pinheiro ou Pinhel como um dos mais ativos membros dos terroristas. A PVDE procurou sofregamente nos ficheiros e encontrou um Pinhal, que já passara pelas mãos dos esbirros há algum tempo. Hesitaram. A ficha indicava que tinha sido preso durante a Revolta da Marinha Grande, três anos antes, que era serralheiro e vivia em Leiria.

– Temos um Pinhal.

– Vê melhor as fichas. O informador disse que se tratava de um Pinhel ou Pinheiro.

– O mais parecido é Pinhal.

– Então, é o Pinhal!

– Tens a certeza?

– Se a ficha indica que temos um Pinhal, o homem não se chama nem Pinheiro, nem Pinhel. É o Pinhal!

– Porquê?

– Porque somos nós quem diz se é suspeito ou não é. O nome pouco importa.

Foi decidido que era o mesmo meliante. Embora a profissão fosse diferente – a informação que chegara dava-o como pedreiro – e não houvesse certeza sobre o nome ficou decidido que era o homem a procurar.

Infelizmente, não havia indicação de que era um bêbado dedicado. Dono de um paladar diversificado, que ia do bagaço ao vinho tinto, do branco velho ao vinho branco, apreciador de zurrapa e água-pé.

Quando o sentaram na sala de interrogatórios, Pinhal atingira o pleno período de fermentação acelerada, nem imaginando onde se encontrava.

Com ele estavam Almeida Júnior e Gonçalves. Observavam-no a cambalear, quase a dormir ou, talvez, prestes a entrar em coma.

Gonçalves deu-lhe duas estaladas.

– Não durmas, estás a ouvir?

Sorriu demente e respondeu com a voz arrastada:

– Dormir. Quando estou com a cadela gosto de dormir.

– Então, é assim. Sabemos que quiseste matar o Doutor Salazar.

– Matei. Por acaso, matei e matava outra vez esse grande corno.

Dois valentes murros puseram termo à dissertação.

– Tem respeito por Sua Excelência! – Impôs Gonçalves, autoritário.

– Por Sua Excelência tenho toda a consideração. Pelo Salazar, não. E não precisa de bater que eu conto qualquer coisa.

– Agora estamos de acordo. Não te bato e tu vais dizer tudo o que sabes.

– Sua Excelência quer que eu fale de quê? Primeiro, uma pergunta. Sua Excelência não leve a mal. Não há um copo de tinto nesta casa? Com um tinto a coisa escorria melhor.

Gonçalves fez sinal a Almeida Júnior para que fosse buscar vinho. A seguir, sentou-se à frente de Pinhal.

– Então, vamos lá começar. Quem é que foi contigo fazer o ataque na Barbosa du Bocage?

– Sua Excelência desculpe-me, mas não conheço tal pessoa. Não andei ao murro com nenhum Barbosa. Pelo menos que me lembre. – Curioso, interpelou o Agente: – Ou andei?

– Barbosa du Bocage é o nome de uma avenida, bêbado de merda.

– Ah, bom! Se é uma avenida devo ter lá estado. Quem me acompanha nessas aventuras é o Ti Alfredo, o Horta, o Tóino também gosta de ir e, de vez em quando, o Jacinto também aparece.

Almeida Júnior entrou com um copo de vinho e o rosto de Pinhal iluminou-se.

– Aqui está. Se contares toda a verdade, vou buscar mais.

Bebeu generosamente e disse com grande satisfação:

– Eu conto tudo. Comigo, é sempre a andar. Aqui entre nós, só embirro com o Salazar. O resto é tudo boa gente. Sempre bebi uns copos, mas o Tóino é mais bêbado do que eu. Tchiiiii! É cá cada cadela!

Pinhal transpirava álcool. Arrotou e emborcou o que restava no copo.

– Esse António também alinhou com vocês no atentado? – Quis saber Gonçalves.

– O Tóino alinha sempre. Eu sou pedreiro e só depois é que sou bêbado. O Tóino é ao contrário. Sempre com sede, sempre, raio de homem!

Gonçalves não o deixava deambular e tornou ao que lhe interessava.

– Vamos lá ver. Foste tu, o Horta, o António, o Alfredo e o Jacinto.

– É verdade, Sua Excelência.

– Pertences ao Partido Comunista? – Perguntou Almeida, deveras inseguro com a alucinação do bêbado.

– Gosto. Não desfazendo, gosto, sim senhor.

– Quem é que do vosso grupo faz parte do Partido? – Gonçalves ia tomando notas sobre a conversa.

Pinhal riu-se e babou-se ao mesmo tempo.

– Não se diz partido. Sua Excelência também está com os copos. Diz-se partida! Partidas de sueca. Fazemos cada jogatana. O nosso desporto é jogar às cartas e dizer mal do Salazar, esse cabrão de merda, que, se o encontrasse, matava-o outra vez. Ai, matava, matava!

Estendeu o copo, pedindo mais vinho e Almeida Júnior sussurrou para Gonçalves:

– O tipo está perdido de bêbado. Será que tem consciência do sítio onde se encontra?

– Não sei. Mas que vai confessando, não há dúvida. E não foi preciso dar-lhe umas lambadas. É aquilo que se chama uma confissão livre e espontânea. – Concluiu, satisfeito com a erudição que acabara de expor.

Almeida Júnior não ficou convencido e testou-o.

– Oiça lá! Você sabe que está na sede da Polícia de Defesa e Vigilância do Estado?

Pinhal tornou a estender o copo para que lhe servissem mais vinho e declarou com satisfação:

– Isso é boa gente. Boa gente, sim senhor! Tenho um primo na Guarda Republicana. Está na terra. Boa gente, sim senhor!

O Agente recebeu o copo e o entusiasmo arrefeceu. O pedreiro não confessava. Delirava sob a força do álcool.

– Onde é que moram estes teus amigos que fizeram o atentado? Este Tóino, o Jacinto e por aí fora? – Inquiriu Gonçalves.

Foi efusivo na resposta.

– Tudo gente do Alto do Pina, Sua Excelência. Viemos sei lá donde, uns do Norte, outros do Sul e caímos todos no Alto do Pina. – De repente, ficou ansioso. – Não há mais vinho? Estou ressequido por dentro. Podemos molhar a conversa?

Gonçalves levantou-se, recolhendo o bloco de notas. Ordenou ao colega:

– Vai buscar mais vinho para este animal. Tem ainda muita coisa para explicar. Eu já volto.

Dirigiu-se à sala onde o Chefe Mateus Júnior interrogava outro dos detidos e fez-lhe sinal para falarem a sós.

Quando se aproximou do Chefe, este perguntou, ansioso:

– O teu preso abriu-se?

– Está muito bêbado, mas contou tudo. Queria mais vinho, demos-lhe e a boca dele transformou-se numa torneira. Confessou que é comunista e deu o nome dos quatro cúmplices.

– Boa! – Exclamou Mateus Júnior, entusiasmado, e desabafou: – Basta um falar que os outros vão por tabela. Assinou a confissão? É que depois basta copiar e assinam todos, nem que seja a toque de varapau.

– Vou escrevê-la agora, para não meter aquilo que não faz falta. Vai assinar, nem que para isso emborque um garrafão de tinto.

Riram os dois, bem-dispostos. A bufadela do informador acertara no alvo.

– Não corremos o risco de se calar quando estiver sóbrio? – Mateus Júnior ainda estava desconfiado

– Já foi longe de mais. Não tem maneira de voltar atrás.

O Chefe não se conteve e abraçou o subordinado.

– Esta é uma grande noite das nossas vidas. Apanhámos os filhos da puta. Vou informar o Senhor Capitão Catela!

Não tinha dúvidas, pensou enquanto se encaminhava para o gabinete do Secretário-Geral, o vinho não só dava de comer a um milhão de portugueses como era um dos grandes guardiões do Estado Novo. Graças às suas virtudes, o Pinhal abriu o coração em defesa da Pátria, ele que a tentou trair no momento em que fizeram explodir a bomba.

* * *

A tasca do Tibornas situava-se na esquina da Travessa do Forno do Torel, a meia dúzia de passos da sede da Polícia de Investigação Criminal. A atmosfera cheirava a azedo e o soalho estava adubado com serradura, que sorvia a gordura e os restos de vinho que ficavam pelo chão. O balcão era alto, de mármore, com odor avinagrado e, nos fundos, três toneis com torneira de madeira debitavam o álcool que os clientes exigiam. Pela sala escura espalhavam-se meia dúzia de mesas e cadeiras derrengadas, que tinham conhecido os seus melhores dias antes da chegada da República, e sobre o balcão, cobertos com redes, habitavam vários pratos de vitualhas. Com realce para o peixe frito que Tibornas, pelas manhãs, cozinhava numa enorme frigideira.

Não primava pelo asseio. Nem a taberna, nem o dono. Quer dizer, dono é apenas uma forma de dizer. Quarenta anos atrás, a venda nascera, sob os auspícios do genuíno proprietário, com o nome de Ximenes. Viera nas levas de galegos que demandavam Lisboa, fugindo da fome que varria a Galiza. O espanhol trazia um sonho consigo – fazer vida como comerciante de vinho e de petiscos.

Depois de andarilhar a cidade, nos primeiros anos, servindo de moço de fretes, foi amealhando tostões. Roubava fruta pelas quintas em volta da cidade, tasquinhava aquilo que as criadas de servir lhe davam, quando abastecia as casas com água, alombada dos vários chafarizes. Passou frio, dormindo ao relento nas vielas mais abrigadas, nos dias de maior calor refrescava-se em Xabregas, fazendo sacrifícios infinitos ao serviço do pé-de-meia e do sonho que trouxera da Galiza.

Encontrou o espaço nos dias de turbulência da chegada da República. Uma pequena cavalariça abandonada, cujo dono alugava por meia dúzia de réis e com a exigência, essa indiscutível, de parar a praga de ratos que infestava todo o prédio. Foi trabalho forçado para o galego. Eram às centenas. Devoravam as madeiras carunchosas dos tetos, subiam aos pisos superiores com mais à vontade do que os inquilinos, verdadeiros bandos de predadores, grandes e gordos, que não havia gato que lhes fizesse frente. Chegou a matá-los a pontapé, tal era a fartura de roedores, e montou a chafarica.

A clientela cresceu aos poucos. Gente pobre que ia visitar familiares a São José, funcionários públicos de baixas rendas, serventes, artesãos da Calçada de Sant’Ana, um ou outro taxista, arrais do Tejo e alguns vendedores ambulantes. Com o tempo, o negócio cresceu e Ximenes decidiu contratar um rapaz que o ajudasse na refrega do trabalho. Não tinha tempo para ir buscar carvão para revenda, nem força, que a idade ia pesando, para acarretar as pipas de vinho que chegavam com mais frequência. Assim, surgiu Tibornas no pardieiro, que, na época, ainda não cheirava a azedo. O galego quis saber alguma coisa da vida do candidato a ajudante e Tibornas não se coibiu de vastas explicações sobre o passado heroico.

Que esteve uma temporada no Aljube. Coisa de política. Do tempo em que a República parecia ter enlouquecido e se prendiam justos e pecadores. Que na noite trágica da Camioneta Fantasma, com mais um grupo de amigos, fizera frente aos marujos que acabaram por tirar a vida ao grande Machado dos Santos, ao primeiro-ministro António Granjo e a mais não sei quantos. Que foram dominados pelos selvagens fardados que cometeram tal barbaridade e que, sem julgamento, os enfiaram na cadeia. Foram dois anos de injustiça, suplicando a Deus que o livrasse do pesadelo. Que foi Ele quem o salvou através do capelão, homem virtuoso, que intercedeu junto do Diretor da cadeia. E, agora, ali estava suplicando emprego, desiludido com a política e com a justiça dos homens.

Ximenes acreditou nas lágrimas do Tibornas e acolheu-o como ajudante. Nunca soube que acoitara um dos mais célebres burlões que a cidade conheceu. Possuía um dom natural para contar histórias que aguçavam o apetite das vítimas, escolhidas a olho. Que ganhara a lotaria, mas não tinha tempo para ir levantar o dinheiro, por causa da aflição com a sua querida avó, que estava entre a vida e a morte, na cidade do Porto, e precisava de embarcar no próximo comboio, se a quisesse ver com vida. Que era tanto o desespero que não se importava de trocar o prémio por qualquer coisa que a vítima tivesse com ela, fosse dinheiro ou o relógio. Talvez o anel. Qualquer coisa que lhe desse para comprar o bilhete que o levaria para o último abraço à mulher que o havia criado, pois era órfão. Também podia ser o outro anel que tinha no dedo da mão direita. O prémio da taluda valia dez vezes mais.

Esta era a fórmula para atacar em Santa Apolónia. No Jardim da Estrela, sítio de namorados e casais distraídos, desenvolvia outra receita. Trabalhava com o paco. Um grosso maço de notas de vinte escudos. Juntinhos, bem atadinhos, embrulhados, apenas com uma ponta rasgada por onde se antevia a resma de dinheiro. Não sabia a vítima que só a primeira das notas era verdadeira. As restantes não passavam de folhas de jornal cortadas a preceito, de tal forma ajustadas que até a mais atenta das criaturas era capaz de jurar que ali estavam cinco contos. Ou mais. O Tibornas chamava a atenção da vítima.

– Olhe-me para isto!

Apontava para o paco, caído no chão, vulgarmente junto a um dos bancos do jardim. E começava o negócio, medindo a gula do otário. Dividiam, não dividiam, não divido que eu vi primeiro, pronto!, até lhe dou o maço de notas, mas o que é que me dá em troca? No mínimo essa corrente de ouro com o relógio e o dinheiro que tiver na carteira. Sou tonto, mas que se lixe. Fica rico e eu apenas com uns trocos. Então? Fazemos negócio? Pronto! Esmifrado o desgraçado, castigado por ter cometido o pecado da cobiça, Tibornas partia e o penitenciado afastava-se, confortado, apertando o maço de notas falsas contra o peito.

Ganhou fama e a Polícia tomou-o de ponta. Não havia burla na cidade de Lisboa que não fossem atrás dele, forçando-o, à bastonada, a devolver pertences dos pecadores e a passar largos meses na cadeia. Foi essa fartura de celas, de guardas a distribuir pancada, de rancho feito de água chilra, couves e lesmas que o converteram.

Fez amizade com o patrão Ximenes. Quando fechavam a tasca, bebiam, jogavam à bisca de três e conversavam sobre as memórias dos dias já passados.

Ximenes recordava a meninice ruim, pastoreando rebanhos, nas serranias de Pradocabalos até Fornellos de Filoás, o pai de picareta em punho, abrindo poços à procura de água até jorrar sangue dos pulmões, a mãe, que domesticara a paciência à monotonia do tear, trabalhava a lã dos rebanhos.

Tibornas, em retribuição, contava histórias de inventar. De quanto sofreu em La Lys, ao serviço do Corpo Expedicionário, rebentando-lhe bombas a dois palmos do nariz. Que salvara o soldado Milhões, quando este já era herói e caiu numa emboscada montada pelos alemães para se vingarem do português. Que estava mesmo ao lado de Sidónio Pais, lá em baixo no Rossio, quando o mataram como se fosse um bácoro, e por aí adiante, uma espécie de estrela maior, presente em todos os momentos da vida pública nacional.

Até que um dia, ao chegar de manhã à taberna, deu com Ximenes morto. Aflito, chamou a Polícia, acordou todos os vizinhos, assarapantou transeuntes, pedindo ajuda para quem dela já não precisava. Aquele desfecho trágico poderia adivinhar o fim do seu emprego, onde comia de graça, bebia sem cerimónia, ganhava uns cobres e roubava mais algum quando o pobre galego se distraía com a caixa.

Carregaram-no para a morgue, que era a dois passos, e de lá veio a notícia que o enfarte o levara desta para melhor. Que a família reclamasse o corpo ou iria para a vala comum do Alto de São João.

Foi essa exigência da casa mortuária que fez de Tibornas empresário. Ninguém reclamou o corpo do infeliz taberneiro e o burlão sucedeu-lhe como varão por linha dinástica. Quando a Polícia de Investigação Criminal foi instalada no Torel, já fora esquecida a morte do pobre galego e a gerência do negócio ganhara novo proprietário por usucapião.

Ainda não eram nove horas. A uma das mesas, estavam sentados o Chefe Pereira dos Santos e o seu subordinado Simão Rosmaninho. Tomavam café e o jovem detetive, depois de olhar em volta para se assegurar de que não era escutado por mais ninguém, perguntou:

– Já viu os jornais de hoje? Parece que a PVDE prendeu todos os autores do atentado.

– Li, sim senhor. Fizeram um bom serviço.

– Acredita no que está a dizer, Chefe? – Perguntou Simão, desconfiado.

– Há algum motivo para não acreditar?

– Não bate a bota com a perdigota.

– Isso quer dizer o quê?

Simão tornou a observar a taberna antes de continuar.

– Dizem que a bomba era de melanite. E não é. O Chefe pediu ao Arengas e ao Frederico que recolhessem indícios do local da explosão e o laboratório identificou resíduos de nitroglicerina.

– Dinamite. – Concluiu Pereira dos Santos.

– A melanite é muito utilizada pelos soviéticos, mas não tem relevo em Portugal. Dá jeito para associar a explosão ao Partido Comunista.

– Qual é a ligação do grupo do Alto do Pina aos comunistas?

– A PVDE diz que é um tipo chamado José Horta. Um pedreiro de vinte e quatro anos. Acredita que é um jovem operário que faz a ligação ao Komintern e arranja dinheiro para preparar o golpe? Além de que não param de fazer prisões. Está em curso uma operação de grande escala para dizimar o pouco que resta do Partido Comunista. Dirigentes do Comité Local e Regional de Lisboa estão a ser presos.

– Como é que soube isso? – Perguntou o Chefe, desconfiado.

– A notícia veio nos jornais da tarde de ontem.

– Não li. Estive na Boa Hora, num julgamento.

– Pior, chefe.

– Pior, o quê?

– O Partido Comunista repudia o ataque e declara que é através da revolução que será destruída a Ditadura e não com bombas.

– Tem fontes entre os comunistas?

Simão esboçou um sorriso.

– Não conheço nenhum. Mas encontrei isto no elétrico quando vinha para aqui.

Da algibeira retirou, dobrado, o jornal Avante. Pereira dos Santos, ao ver o periódico, criticou-o.

– Esconda isso rapidamente. Quer que sejamos denunciados por estarmos a ler jornais proibidos?

– Desculpe, guardei-o para si.

– Leio quando chegarmos à Brigada. Eu pago-lhe o café e vamos embora daqui. – Rematou o Chefe, procurando moedas na algibeira do casaco.

– Mas não acha estranho? – Insistiu Simão.

– Meu caro, se a polícia política diz que o explosivo é melanite, não existe nenhum laboratório no mundo que os convença de que é dinamite.

– Mas a ciência...

– Não seja ingénuo. Qual ciência, qual carapuça! Não há ciência que resista às verdades da PVDE.

– Mas a verdade material... – Insistiu o jovem.

Pereira dos Santos deixou cair algumas moedas sobre a mesa e foi com um sorriso paternal que declarou:

– O senhor é ainda muito novo, mas existem princípios que tem de aprender muito depressa. A verdade mora na António Maria Cardoso. Não é Deus quem produz a Verdade absoluta. É preparada e cozinhada na PVDE e, depois, entregue a Deus. Nunca se esqueça deste ensinamento. Não vem na Bíblia, mas é de aprendizagem obrigatória. Vamos? – Voltando-se para Tibornas gritou: – O dinheiro ficou em cima da mesa.

E saíram os dois.

* * *

Albertina não controlava os espasmos. Gritava! Gritos roucos de prazer, que apoquentavam Arengas.

– Controla-te, minha querida. Estamos numa pensão e pode ouvir-se noutros quartos.

– Não quero saber. Dá-me. Dá-me! – Suplicava, enlouquecida.

Embrulhados na posse, não ouviam a cama que gania, o soalho de madeira que chiava, o candeeiro que estremecia, misturando-se roncos, gemidos e gritos num vendaval de paixão.

– É agora. Não pares. Não pares!

O estrépito dos orgasmos chegou até à rua, provocando o riso velhaco de dois homens que passavam por debaixo da janela e a indignação da velha que morava em frente, que se persignou, elevando os olhos ao céu a pedir perdão por ter escutado tamanho pecado, e fechou a porta com estrondo.

Desnudada, arfando da refrega, Albertina virou-se na cama e gemeu:

– Estou rota. Tu dás cabo de mim.

Arengas, que procurava recuperar o fôlego, acariciou-lhe a coxa nua, enquanto acendia um cigarro.

– Tu é que dás cabo de mim. Não sinto as pernas.

– Nem eu! – Retorquiu ela, rosto enterrado na almofada.

Tudo começou com uma aventura disparatada. Na festa de casamento da filha do Chefe Baltar, estava toda a direção da PVDE. Até Agostinho Lourenço aceitara assistir à cerimónia na igreja, embora não estivesse presente no enorme salão onde se desenrolava a boda, ao som de uma orquestra que saltitava por valsas, boleros, subia ao paroxismo do charlestone e à alegria do cancã, para regressar às melodias de Ravel e de Gershwin até ao Lig-Lig-Lé cantado por Castro Barbosa.

Arengas fora convidado pelo noivo e nessa noite partilhava o mesmo espaço com a ínclita geração que impusera a polícia política como o instrumento mais poderoso do Estado Novo.

Reparou no corpo deslumbrante e no olhar lânguido de uma mulher que aparentava ser esposa de um dos finórios, agrupados em volta da mesma mesa. Comentou com o seu colega Frederico, também convidado para o casamento:

– Aquela mulher é linda!

– Eu acho-a feia. – Retorquiu o amigo com uma gargalhada.

– Feia? Estás maluco ou és ceguinho? – Protestou Arengas.

– Companheiro, aquela beldade é casada com o tipo empertigado, com o cabelo besuntado de brilhantina, com ar importante, que está a seu lado. É um dos diretores da polícia política e é coronel. Portanto, meu caro, olhar para ela é quase crime. Imaginar que lhe tocas, repara, só de imaginar é crime. Se lhe tocas, nem que seja por acaso, acabas acusado de ser comunista e passas o resto dos teus dias no forte de Angra do Heroísmo, ou és desterrado para Timor. Portanto, não é linda. É um camafeu, um besouro, feia todos os dias.

– É lindíssima! – Respondeu o outro, maravilhado, sem ouvir o que Frederico lhe dizia.

– Segue o meu conselho. Não brinques com o fogo.

Hesitava entre a sensatez do amigo e o impulso que o desejo o fazia experimentar, quando o olhar de ambos se cruzou. Nem Greta Garbo tinha tal brilho nos olhos e a cabeça de Arengas entrou em desvario. Sorriu-lhe, provocante, erguendo em saudação o copo que segurava nas mãos. Sentiu um baque ao ver que ela retribuía, satisfeita por se sentir observada.

O jogo repetiu-se várias vezes durante a hora seguinte, e na confusão da boda alegre e estouvada, entre valsas e charlestones, ninguém reparou no estranho bailado entre Arengas e Albertina. O marido continuava emproado e hirto, acrescentando, a espaços, cigarros à boquilha com ornamentos de ouro que empunhava com elegância, sem trocar palavra com ninguém. Alguns oficiais dançavam com os seus pares e Albertina, acomodada ao lado do marido, limitava-se a apreciar a alegria dos outros e, cada vez com maior frequência, virava-se para ele e sorria com rubor crescente.

Arengas, imóvel, tornara-se numa serpente a hipnotizar a sua presa. Por fim, a lucidez foi-se embora. Fez-lhe um sinal para que ela saísse. Albertina baixou a cabeça, perturbada. Era visível o nervosismo quando abriu a carteira, como se procurasse qualquer coisa, e as mãos tremelicavam. Para o conquistador o jogo era simples. Ou ela cedia e aconteceria algo de inesperado, ou então era ele quem sairia do casamento, desistindo da azáfama, para ir terminar a noite na casa de passe da Aurora, puta afamada do Bairro Alto.

De súbito, ela olhou-o de soslaio, levantou-se e dirigiu-se à casa de banho. O coração de Arengas acelerou e saltou em surdina, e ele avançou pelo outro lado do salão, encaminhando-se para o mesmo destino.

Albertina estremeceu quando sentiu o corpo do homem a roçar no quadril e a mão, discretamente, a tocar na dela.

– Olá! – Sussurrou o jovem detetive com um sorriso doce e ela deixou que as mãos se apertassem uma na outra.

Rodou o corpo num discreto movimento de vigilância e empurrou-a suavemente para a primeira casa de banho. Voltou a olhar em volta e alegrou-se. Os convivas estavam inebriados com um cancã. Rapidamente a seguiu, fechando a porta na tranca.

Abraçou-a com sofreguidão e a mulher tremeu nos seus braços até que os lábios de ambos se encontraram num beijo turbulento.

A esposa do coronel ainda murmurou uma resistência.

– Meu Deus! Isto é uma loucura.

Respondeu-lhe com um beijo voraz, língua abraçada à língua dela, derrotando as últimas reservas de Albertina. Com suave firmeza acariciou-lhe o peito, enquanto aumentava o fragor dos beijos, e a outra mão desceu pelo vestido, viajou sobre o cinto de ligas até encontrar a pele aveludada das pernas, subindo devagar até ao sexo. Albertina resfolegava, mordendo o prazer nos lábios. Virou-a enquanto lhe baixava as cuecas, dobrando-lhe o corpo. Albertina agarrou-se ao lavatório. Quando Arengas a penetrou, engoliu um grito, depois outro, e mais outro, como se um cavalo selvagem tivesse surgido dentro de si em galope infernal. Depois, uma explosão de foguete de lágrimas iluminou-lhe os sentidos e parecia que o lavatório, a que se agarrava, tremia com ela, as paredes estremeciam e rebentavam faíscas por todo o seu corpo. O coração, louco de prazer, queria saltar-lhe do peito para correr para a dança frenética diante da banda do casamento.

Arengas afagou-lhe os cabelos e beijou-a na nuca, enquanto apertava as calças.

– Quanto te vejo outra vez? – Perguntou, baixinho.

– Nunca mais. Isto foi um disparate. – Respondeu enquanto procurava recompor-se da trovoada que se dera dentro de si.

– Preciso de te ver fora desta confusão, sem tanta gente à nossa volta.

– Não sei. Preciso de acalmar. Nunca traí o meu marido.

– Quando? – Insistiu ele, beijando-lhe o pescoço.

Empurrou-o.

– Desta maneira, não quero.

– Seja como entenderes. Quando?

Olhou-o por instantes e suspirou.

– Vou todos os dias, por volta das seis, à Igreja de São Roque.

Subitamente ficou aflita e perguntou, medrosa:

– Como saímos daqui?

– Vou primeiro. Esperas um minuto e sais. Encontramo-nos em São Roque. Talvez me ensines a rezar.

Beijou-a na testa e desapareceu.

Frederico já o procurava.

– Onde é que te meteste? – Perguntou, desconfiado.

– Fui até à rua apanhar um pouco de ar. Aqui está um calor danado. Queres beber uma cerveja?

– Mas não te foste refrescar?

– Por fora. Agora preciso de refrescar por dentro.

Olhou de soslaio a mesa para onde Albertina já voltara. Ninguém dera por nada. O marido continuava inalterado, solene, acendendo com elegância um novo cigarro na boquilha com enfeites de ouro.

Arengas não pregou olho nessa noite. Procurou afastá-la dos pensamentos, recordando outros casos fortuitos que vivera com muitas mulheres, todavia, Albertina regressava, atrevida, iluminada como um anjo que lhe invadia a alma. Sentia as mãos dela a abraçá-lo. O cheiro permanecia entranhado na pele, nas mãos, no corpo, imenso parasita que lhe tomava os sentidos, com sorriso tímido e boca esfomeada de beijos.

De manhã, quando saiu para o serviço, tomou a decisão de não a procurar. Chegara aos trinta e cinco anos namoriscando a eito, saltitando de cama em cama como pardal nos beirais dos telhados, não era agora que permitiria que uma mulher, ainda por cima casada com um homem importante do Regime, tomasse conta da sua liberdade de piratear corações pelos jardins e avenidas de Lisboa.

Passou o dia a convencer-se de que fora mais um dos seus engates. Um par de cornos na polícia política. Uma peça de caça original pendurada no seu cinturão de predador de alcovas. Um encontro fugaz. Apenas mais um orgasmo.

No entanto, quando o relógio da Brigada badalou as cinco horas, deu um salto na cadeira, avisando Frederico e Simão, que trabalhavam a seu lado:

– Vou sair mais cedo. Tenho coisas para fazer.

Saiu disparado do Torel, em correria de galgo para o elevador do Lavra. Foi gamo ao atravessar os Restauradores, um puma a subir a colina até São Pedro de Alcântara e, ainda faltavam um punhado de minutos para a hora prevista, pousava, com tremores de cotovia, no Largo da Trindade, junto às escadinhas do Duque.

Quando viu Albertina, girassol de pétalas brilhantes, a subir a rua, a emoção que se apoderou dele foi tão intensa que desprezou todos os convencimentos que impusera a si próprio. Tinha descoberto a mulher da sua vida.

* * *

Anoitecia. A vaga de calor não abrandava e os bandos de morcegos continuavam a estrangular Lisboa, caçando mosquitos, vindos dos lodaçais do Tejo, hipnotizados pelas luzes da iluminação pública. Nas ruas do Bairro Alto, homens escanzelados sentavam-se às portas de suas casas, sonhando com a fresca brisa que tardava. As tabernas continuavam atulhadas de gargantas sedentas e não havia vivalma que não clamasse por maior brandura do tempo. Esperava-se com ansiedade a segunda quinzena de agosto, diziam os mais velhos que nela chegariam as brisas vindas do alto mar, contudo, as horas dilatavam-se, preguiçosas, segurando a voracidade do tempo, cansadas pela brasa dos dias.

Com o casaco debaixo do braço, Almeida Júnior atravessou o Largo Luís de Camões, em direção à PVDE. Autêntica fábrica de laboração contínua, sucediam-se buscas, interrogatórios, espancamentos sem hora marcada, obrigando à rendição dos Agentes, dias e noites sem fim, à espera do momento em que os presos, exaustos de sono e dor, pronunciassem as palavras mágicas: «Eu confesso.»

Galgou as escadarias e dirigiu-se à sala onde estava José Horta, o principal suspeito do atentado contra o Presidente do Conselho. Haviam passado dois dias desde que se entregara e o interrogatório ainda não tinha chegado ao fim. O Agente não conseguiu esconder a estupefação quando viu o estado em que o suspeito se encontrava. Desfigurado pela ausência de sono, o rosto coberto de sangue coalhado, o corpo vegetal retorcido pelo cansaço.

Engoliu em seco e limitou-se a tocar no ombro de Gonçalves, que calmamente lia o jornal, dizendo-lhe:

– Vim render-te.

O colega levantou-se, espreguiçando-se generosamente.

– Ainda bem. Estou cheio de fome. – Apontando para o preso informou: – Este ordinário é para continuar nessa posição até decidir contar aquilo que sabe. Tem a mania que é rijo, mas vai quebrar.

– Há quanto tempo está sem dormir? – Quis saber Almeida Júnior.

– Vai para quarenta e duas horas. – E em jeito de aviso acrescentou: – Não te distraias que ele deita-se no chão para relaxar os joelhos.

Ocupou a mesma cadeira que o colega usava e pegou no mesmo jornal. Quando Gonçalves saiu, perguntou ao José Horta:

– Tens sede?

– Tenho vontade de morrer. – Balbuciou com dificuldade. A boca e o rosto estavam de tal modo inchados pela pancadaria que babava sangue.

– Diz a verdade e acaba este suplício. Não é bom para ninguém.

– Não sei que verdade querem que eu diga.

– Que comandaste o atentado contra o Doutor Salazar.

– Estou inocente. – Gemeu entre lágrimas.

Almeida Júnior ficou em silêncio. Desde que começara a saga contra o tão celebrado grupo do Alto do Pina que um misto de embaraço e dúvida se apossara do seu espírito. Por acaso, estava no gabinete do Capitão Catela quando trouxeram um informador que dizia ter notícias importantes sobre os terroristas que puseram a bomba no esgoto da Barbosa du Bocage.

Era o Leonel da Mouraria, conforme se apresentou, fardado de legionário, ar gingão e pose fadista.

À pergunta de Catela, respondeu:

– Sei quem eles são, Excelência. São todos do Alto do Pina e um deles até já morou na minha rua. O Alfredo Elói.

– É comunista?

– Odeiam Salazar, Excelência. Ele e o grupo que se junta na tasca do Toni, à entrada da Curraleira.

– Como é que tu sabes?

– Porque eles não escondem. Então o Pinhal, quando bebe uns copos, rasga os jornais que trazem a fotografia de Sua Excelência, Excelência.

– Rasga os jornais?

– É verdade, Excelência. No dia em que as notícias davam conta de que Sua Excelência se tinha salvado do atentado, não só rasgou o jornal como o espezinhou, dizendo que Sua Excelência tinha nascido com o cu virado para a Lua.

Catela estava entre interessado e confuso com a informação. Pôs as coisas a claro.

– Vamos lá ver se nos entendemos. Para já, acaba com essa coisa de me chamares Excelência, que me desorienta. E agora começa a contar a história do princípio. Conheces os cinco tipos que atentaram contra a vida do Doutor Salazar?

Repetiu a mesma versão, suposição vaga a que associava o ressabiamento de um grupo de homens contra o Estado Novo, mas sem outro vínculo com o crime que não fosse ter visto um deles rasgar e espezinhar um jornal.

No alvoroço de desorientação que minava a PVDE, mirrada de outras possíveis soluções, a conversa do legionário foi música celestial. Há quase duas semanas que não paravam em rusgas sucessivas, prendendo a eito, torturando sem piedade, espicaçando a rede de informadores, para que se abrisse a frincha que fizesse alguma luz sobre o caso. Era o prestígio da PVDE que estava em causa. Não se tratava de mais um atentado à bomba em que eram useiros e vezeiros anarquistas ressabiados, ou reviralhistas saudosos da defunta República. O Leonel da Mouraria surgia no meio desta aflição, qual profeta anunciando a chegada da esperança.

Nesse mesmo dia, prenderam quatro dos denunciados. Almeida Júnior viu-os chegar e assistiu a alguns interrogatórios. Empalideceu-lhe a alma. O Pinhal, ou Pinheiro, pois nunca se soube o seu nome com precisão, perdido de bêbado suplicava por vinho a cada pergunta e, conforme lhe faziam a vontade, respondia alegremente aos anseios do inquisidor. Outro, o Jacinto, ainda estrebuchou. À primeira saraivada de pauladas, dispôs-se a dizer tudo aquilo que o Chefe Baltar quisesse ouvir. E os quatro, sem uma vírgula que os diferenciasse, produziram a mesma confissão previamente delineada como a solução perfeita para o caso.