Biblio VT

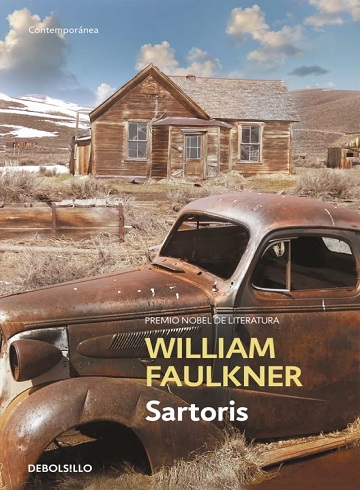

Terceiro romance de William Faulkner, publicado em 1929, pouco antes de O Som e a Fúria, Sartoris é o primeiro situado no condado fictício de Yoknapatawpha, no Mississippi.

William Faulkner (1897-1962), prêmio Nobel de Literatura, narra a trajetória de uma família decadente, de passado escravocrata, que vive à sombra do Coronel John Sartoris, morto na Guerra ds Secessão.

Tia Jenny, a irmã mais nova do coronel, verdadeira guardiã do passado e também da narrativa, é a mulher que alinhava, com sua memória reiterada e reinventada, as tragédias das gerações (passadas e futuras) de homens da família

— Bayard Velho, filho do coronel, e os dois netos gêmeos, também John e Bayard. Tia Jenny amaldiçoa essa família, mas conta sua história tantas vezes que a transforma em mito.

1.

Como sempre, o velho Falls viera com John Sartoris, caminhara os cinco

quilômetros desde o asilo do condado, trazendo consigo, como um odor, como o

cheiro limpo e seco de seu macacão desbotado, o espectro do morto para dentro

daquela sala em que estava sentado o filho do morto, e onde os dois, o indigente

e o banqueiro, ficariam sentados por meia hora na companhia daquele que fora

além da morte e retornara.

Liberta do tempo e da carne, a presença dele era agora bem mais palpável

que a de qualquer dos dois velhos que se encontravam regularmente para berrar

em seus ouvidos surdos enquanto as atividades do banco prosseguiam na sala ao

lado e as pessoas nas lojas vizinhas de ambos os lados ouviam o tumulto

indistinto de suas vozes através das paredes. Era bem mais palpável do que os

dois velhos atados pela surdez comum a uma época morta e assim esgarçados

pela lenta usura dos dias; e mesmo agora que o velho Falls saíra para palmilhar

os cinco quilômetros de volta ao que chamava de lar, John Sartoris ainda parecia

pairar na sala, acima e ao redor do filho, com seu rosto barbado e anguloso, a tal

ponto que, ao se sentar com os pés cruzados e apoiados na borda da lareira fria, o

cachimbo na mão, o Bayard Velho chegou a achar que ouvia a respiração do pai,

como se este fosse muito mais substancial do que a mera argila passageiramente

moldada, e capaz de penetrar até o mais recôndito baluarte de silêncio em que se

refugiava o filho.

Entalhado com primor, o fornilho estava chamuscado de tanto uso, e a piteira

trazia as marcas dos dentes do pai, ali onde este deixara a impressão mesma de

seus ossos inerradicáveis, como se em rocha perene, tal como aquelas criaturas

de uma época pré-histórica, concebidas e executadas com demasiada majestade,

seja para perdurarem muito, seja para, uma vez mortas, desaparecerem por

completo da terra moldada e guarnecida para coisas mais mesquinhas.

O Bayard Velho estava sentado, segurando na mão o cachimbo.

“Por que está me dando isto depois de tanto tempo?”, havia perguntado.

“Ora, acho que guardei pelo tempo que o coroné esperava que eu guardasse”,

respondeu o velho Falls. “Um asilo não é lugar pruma coisa dele, Bayard. E já tô

beirando os noventa e quatro.”

Mais tarde, ele juntou seus trastes e partiu, mas o Bayard Velho ainda

permaneceu sentado, o cachimbo na mão, esfregando lentamente o fornilho com

o polegar. E pouco depois John Sartoris também se retirou, recolhendo-se àquele

lugar onde os mortos apaziguados contemplam suas idealizadas frustrações, e o

Bayard Velho se ergueu, meteu o cachimbo no bolso e tirou um charuto do

umidor sobre o consolo da lareira. Enquanto acendia o fósforo, a porta no outro

lado da sala se abriu e um homem de viseira verde entrou e se aproximou.

“Simon chegou, coronel”, anunciou sem alterar a voz.

“O quê?”, perguntou o Bayard Velho detrás do fósforo.

“Simon está aí.”

“Ah! Está certo.”

O outro deu-lhe as costas e saiu. O Bayard Velho atirou o fósforo na grelha,

guardou o charuto no bolso, fechou o tampo da mesa, pegou o chapéu preto de

feltro que ali estava e também deixou a sala. O homem de viseira e o caixa

estavam ocupados atrás da grade no balcão. O Bayard Velho atravessou

empertigado o salão, passou pela porta com sua cortina verde abaixada e saiu à

rua, onde Simon, envergando um guarda-pó de linho e uma cartola antiquada,

segurava no meio-fio a parelha de animais castrados que reluziam na tarde de

primavera. Ali havia um poste para amarrar os cavalos, preservado pelo Bayard

Velho com teimoso desprezo pelo progresso industrial, mas Simon jamais o

usava. Até que a porta se abrisse e Bayard emergisse das cortinas abaixadas que

exibiam as palavras “Banco Fechado” em fraturadas letras douradas, Simon

permanecia a postos, com as rédeas na mão esquerda e o cabo do chicote

empunhado elegantemente na direita, equilibrando como de hábito o invariável e

aparentemente incombustível fragmento de charuto em um ângulo atrevido com

o seu rosto negro, enquanto mantinha uma ininterrupta e amorosa conversa com

a parelha luzidia.

Ele mimava os cavalos. Admirava os Sartoris e por eles sentia uma ternura

calorosa e protetora, mas amava mesmo eram os cavalos e em suas mãos o

animal mais decrépito desabrochava e adquiria a mesma formosura de uma

mulher acariciada, assim como um temperamento de diva de ópera.

O Bayard Velho fechou a porta atrás de si e caminhou até a carruagem com

aquele porte ereto rígido que, como certa vez comentou um conterrâneo,

conseguiria manter durante a queda, se por acaso tropeçasse. Um ou dois

transeuntes e um ou outro comerciante nas portas adjacentes o saudaram com

uma espécie de subserviência elaborada.

Tampouco aí Simon desmontou. Com a refinada sensibilidade de sua raça

para um drama em potencial, ele se empertigou e ajeitou as dobras flácidas do

guarda-pó, de algum modo transmitindo o ímpeto histriônico aos cavalos, que

também passaram a sacudir os pelames brilhantes e a volver as cabeças

atreladas, e no velho e encarquilhado semblante de Simon aflorou uma expressão

de indescritível majestade ao tocar a aba do chapéu com o cabo do chicote.

Bayard entrou na carruagem e Simon estalou a língua para os cavalos, e os

espectadores, transidos de admiração pelo momentâneo drama da partida,

ficaram para trás.

Havia algo diferente na expressão de Simon, no formato mesmo de suas

costas e na inclinação do chapéu; parecia prestes a explodir com algo grave e

malcontido. Mas conseguiu se refrear e, impondo uma andadura vigorosa mas

controlada, passou por entre as carruagens amarradas na praça e entrou por uma

rua larga onde aqueles que Bayard chamava de indigentes apressavam-se de um

lado para o outro em seus automóveis; refreou-se até que deixassem para trás a

cidade e estivessem trotando pelos campos florescentes, o caminho ainda

atulhado de indigentes movidos a gasolina, mas agora a intervalos maiores, e que

seu patrão tivesse se acomodado para desfrutar a variada e calma monotonia dos

seis quilômetros do percurso. Então Simon restringiu a parelha a um passo mais

calmo e volveu a cabeça.

Sua voz não era particularmente robusta ou ressonante, mas por algum

motivo não tinha dificuldade para se fazer entender pelo Bayard Velho. Os

outros precisavam gritar para transpor aquela muralha de surdez no interior da

qual ele vivia, mas Simon podia e mantinha longas e desconexas conversas com

o velho naquela sua cantilena monótona e um tanto aguda, sobretudo quando

estavam na carruagem, cujo sacolejo ajudava Bayard a ouvir um pouco melhor.

“Nhô Bayard tá de volta”, comentou Simon em tom coloquial.

O Bayard Velho ficou sentado, perfeita e furiosamente imóvel por um átimo,

enquanto seu coração disparava, um pouco rápido e leve demais, maldizendo o

neto em um instante de fúria; ficou tão imóvel que Simon virou-se e o

surpreendeu com o olhar pousado nos campos ao longe. Simon elevou um pouco

o tom da voz.

“Chegou no trem das duas”, continuou. “Saltou pelo outro lado e se meteu

no mato. Um empregado da ferrovia viu ele. Mas não tinha chegado em casa

quando saí. Achei que tivesse com o sinhô.”

A poeira se agitava sob os cascos dos cavalos e formava atrás uma nuvem

preguiçosa. Destacando-se nas cercas vivas cada vez mais densas, a sombra

deles corria em surtos espasmódicos, com raios de rodas tremeluzentes e

passadas alongadas, movendo-se em vão e sem avançar.

“Nem mesmo desceu na estação”, prosseguiu Simon, com uma espécie de

exasperação aflita, “a estação construída por seus próprio parente. Saltou do

outro lado como um vagabundo. E nem tava de roupa de soldado. Só com um

paletó, como um caixeiro ou algo assim. E quando lembro daquelas bota

brilhante e a calça amarela e aquele cinturão duplo que tinha quando veio pra

casa ano passado...”

Olhou de novo para trás. “Coroné, será que esse pessoal lá de fora fez mal

pra ele?”

“O que você quer dizer?”, perguntou Bayard. “Ele estava mancando?”

“Sei não, chegar assim de fininho na própria cidade. Descer na moita na

própria ferrovia que o vô dele construiu, como um zé-ninguém. Aquele pessoal

de fora fez algo pra ele ou então botaram a polícia trás dele. Sempre disse pra

ele, quando foi da outra vez pra guerra, que o nhô Johnny num tinha nada que se

meter lá...”

“Toca pra frente!”, disse Bayard. “Toca pra frente, maldito traste preto e

velho.”

Simon estalou a língua para os cavalos e os incitou a um passo mais

animado. O caminho seguia por entre cercas vivas, paralelamente às espantosas

momices de suas sombras. Mais além dos eucaliptos, das robínias e das massas

de trepadeiras, os campos recém-abertos ou sendo abertos estendiam-se em

direção a manchas de mata verdejantes de novo e entremeadas de cornisos e

olaias. Adiante dos arados laboriosos, torrões viscosos de terra revirada reluziam

úmidos ao sol.

Essa era a região de terras altas, encostas inclinadas que se destacavam no

azul contínuo dos morros, mas logo o caminho descia abrupto até um vale de

campos amplos e férteis, esplendidamente sonolentos na tarde calmosa, e em

seguida adentrava as terras do próprio Bayard e, de tempos em tempos, um

lavrador acenava para a carruagem em movimento. Depois a estrada acercou-se

dos trilhos da ferrovia e os atravessou, e por fim a casa erguida por John Sartoris

surgiu entre as robínias e os carvalhos, e Simon cruzou o portão de ferro e seguiu

pelo caminho de acesso em curva.

Junto a um canteiro de sálvia, um dia, muito tempo antes, havia estacado

uma patrulha ianque. Simon parou a carruagem ali com um floreio e Bayard

desceu, e Simon voltou a estalar a língua para a parelha, rolou o charuto para um

ângulo mais descontraído e tomou a estrada de volta para a cidade.

Bayard ficou parado diante de sua casa. A alva simplicidade dela sonhava

tranquila em meio às antigas árvores trespassadas pelos raios do sol. A glicínia

que trepava por um dos lados da varanda havia florescido e caído, e uma débil

nuvem em pétalas destroçadas dispersava-se palidamente ao redor de suas raízes

escuras e das raízes de uma roseira presa à mesma armação. Lenta mas

constantemente, a roseira sufocava as outras trepadeiras. Agora florescia

densamente com botões tão pequenos quanto dedais, exibindo flores abertas não

maiores do que dólares de prata, uma miríade delas, sem perfume e imprestáveis

para serem colhidas.

Mas a própria casa estava calma e serenamente benigna, e ele subiu à

varanda deserta com colunas, atravessou-a e entrou no vestíbulo.

A casa estava em silêncio, profundamente desprovida de movimentos ou

sons. Ele parou no meio do vestíbulo.

“Bayard.”

Com seus balaústres brancos e passadeira vermelha, a alta e esguia curva da

escada conduzia até as sombras no andar de cima. Do centro do teto pendia um

candelabro com pingentes e anteparos de cristal, antes usado com velas mas

agora adaptado para lâmpadas elétricas. À direita da entrada, junto às portas

sanfonadas que davam para uma sala escura de onde emanava uma atmosfera de

majestade solene e raramente perturbada, um grande espelho repleto de grave

obscuridade era como uma poça imóvel de água noturna. No lado oposto do

saguão, uma trama de raios de sol recaía inclinada através da porta, e de um

ponto além da faixa de sol uma voz elevou-se e caiu em um tom menor de firme

preocupação, como um canto. Não se distinguiam as palavras, mas Bayard não

poderia ouvi-las de qualquer modo. Ele ergueu a voz de novo.

“Jenny.”

O canto cessou e, enquanto se voltava para a escada, uma mulata alta

apareceu sob os raios inclinados de sol na porta de trás e entrou sibilante na casa.

Seu vestido azul desbotado estava erguido e preso com alfinetes na altura dos

joelhos, e viam-se nele manchas escuras e irregulares de umidade. Embaixo, as

canelas eram retas e magras como as de uma ave pernalta, e os pés descalços

mais pareciam manchas de café com leite sobre o escuro piso polido.

“Sinhô tava chamando, coroné?”, disse ela, alçando a voz para transpor a

surdez do velho. Bayard parou com a mão apoiada no balaústre de nogueira e

contemplou do alto o rosto agradável e amarelado da mulher.

“Veio alguém aqui de tarde?”, perguntou.

“Não, sinhô, por quê?”, respondeu Elnora. “Veio ninguém, não, isso posso

dizer. Nhá Jenny cabou de ir pro clube na cidade”, acrescentou.

Bayard continuou com um pé apoiado no degrau de cima, o olhar brilhante e

fixo.

“Que diabos! Por que vocês negros nunca falam a verdade?”, explodiu de

repente. “Então é melhor que não me digam nada!”

“Deus do céu, coroné, quem é que vinha aqui, se o sinhô e a nhá Jenny não

tivesse chamado?” Mas ele já estava galgando os degraus, batendo furiosamente

os pés. A mulher o fitou e então ergueu a voz: “O sinhô quer o Isom ou outra

coisa?” Ele não se voltou. Talvez não a tivesse ouvido, e ela ficou parada

enquanto o via sumir. “Tá ficando gagá”, murmurou e, virando-se com os

sibilantes pés descalços no vestíbulo, voltou para o lugar de onde tinha saído.

Bayard parou de novo ao chegar ao vestíbulo de cima. As janelas voltadas

para o Oeste estavam fechadas com persianas de treliça, através das quais se

infiltravam os raios de sol em faixas amareladas que se dissolviam e só faziam

acentuar a escuridão. No outro lado, uma porta alta dava para a estreita varanda

com grade de onde se descortinavam o panorama do vale e, a Leste, o

semicírculo acolhedor das colinas. Ladeando a porta, janelas estreitas exibiam

vitrais multicoloridos que, juntamente com a portadora, constituíam o legado

que, no leito de morte, a mãe de John Sartoris lhe deixara, e que sua irmã mais

nova trouxera da Carolina em uma canastra cheia de palha no ano de 1869.

Virginia Du Pre ali chegou com trinta anos de idade, após dois anos de

casada e sete de viuvez — uma mulher esbelta com uma delicada réplica do

nariz dos Sartoris e aquela indômita e absoluta expressão de enfado que toda

sulina aprendera a exibir, trazendo apenas a roupa do corpo e a canastra de vime

repleta de vidros coloridos. Foi ela quem lhes contou como Bayard Sartoris

havia morrido, antes da segunda batalha de Manassas. Desde então repetira a

história inúmeras vezes (e com oitenta anos continuava a fazer isso, em geral nas

ocasiões menos oportunas), e à medida que envelhecia, a própria história

tornava-se cada vez mais complexa, adquirindo um esplendor brando como o do

vinho envelhecido; e isto foi se agravando até que a temerária travessura de dois

rapazes insensatos e inconsequentes, inebriados da própria juventude, tornara-se

um ponto focal galante e requintadamente trágico ao qual a história da raça fora

alçada desde os velhos pântanos miasmáticos da indolência espiritual por dois

anjos valorosamente caídos e extraviados, alterando o curso dos acontecimentos

humanos e depurando a alma dos homens.

Esse Bayard da Carolina revelara-se excessivo até mesmo para os Sartoris.

Não por ser uma ovelha negra, mas antes um estorvo, cujas qualidades eram

todas positivas e imprevisíveis. Dele eram os olhos azuis risonhos e os cabelos

compridos com cachos trigueiros que recobriam as têmporas. Com a tez

afogueada, o rosto estampava a mesma expressão de estupidez franca e corajosa

que se imagina no semblante de Ricardo Coração de Leão prestes a seguir para a

Cruzada. Certa vez arremeteu com sua matilha de sabujos por entre um rústico

tabernáculo que servia de local para uma revivescência metodista; meia hora

depois (após alcançar a raposa), ali retornou sozinho e passou montado em seu

cavalo entre o grupo tomado de indignação. Tão somente em espírito de pura

diversão: acreditava com demasiada firmeza na Providência, como

demonstravam com clareza todos os seus atos, para que pudesse ter qualquer

convicção religiosa. Por isso, quando o forte Moultrie caiu e o governador

recusou-se a entregá-lo, os Sartoris foram invadidos por discreto contentamento,

pois agora Bayard teria algo com que se ocupar.

Na Virgínia, como ajudante de ordens de Jeb Stuart, não lhe faltou o que

fazer. Sobretudo como ajudante-de-ordens, pois ainda que Stuart contasse

numerosa família militar, eram todos soldados tentando ganhar uma guerra e

precisando de sono ocasionalmente: Bayard Sartoris era o único disposto, e até

ansioso, para adiar o sono até uma época em que a monotonia tivesse retornado

ao mundo. Mas aquilo, para ele, era um feriado.

A guerra também foi uma dádiva para Jeb Stuart, e logo em seguida, na

sombria e sangrenta obscuridade das campanhas na Virgínia setentrional, ele

com trinta anos e Bayard Sartoris com vinte e três destacaram-se por breve

período como duas estrelas flamejantes, coroados com os viçosos louros da

Fama e com as murtas e rosas da Morte, imprevisíveis e repentinos como

meteoros no turvo firmamento militar do general Pope; impondo-lhe, como

relutante traje, aquele renome que sua capacidade como soldado jamais lhe teria

conquistado. E ainda em espírito de pura diversão: tanto Jeb Stuart como Bayard

Sartoris, e os atos deles o demonstram com clareza, não eram movidos por

absolutamente nenhuma convicção política.

A tia Jenny contou a história pela primeira vez assim que veio morar com

eles. Era época de Natal e estavam todos sentados diante do fogo de nogueira

que crepitava na lareira da biblioteca reconstruída — a tia Jenny com expressão

triste e decidida, e John Sartoris com barba e traços de falcão, assim como as três

crianças e um hóspede, um engenheiro escocês que John Sartoris conhecera no

México em 1845 e que o ajudava na construção da ferrovia.

As obras na estrada de ferro haviam sido interrompidas no período das férias,

e John Sartoris e o engenheiro tinham cavalgado no crepúsculo desde o canteiro

de obras nas colinas ao Norte, e agora ali estavam, após o jantar, acomodados

diante da lareira. O sol se pusera avermelhado, a geada deixava o ar quebradiço

como vidro fino e nesse instante Joby trouxe outra braçada de lenha para

queimar. Quando juntou uma tora ao fogo, as chamas estalaram e saltaram no ar

seco, lançando brasas agonizantes para fora da lareira.

“É Natal!”, exclamou Joby, com o grave e simples deleite de sua raça,

empurrando as toras incandescentes com o cano de mosquete ianque que ficava

no canto da chaminé até que as fagulhas se elevassem em redemoinho pelo

escuro ventre da chaminé em revoltos véus dourados. “Cês viram isso,

crianças?” A filha mais velha de John Sartoris tinha vinte e dois anos e se casaria

em junho, Bayard estava com vinte e a mais nova, com dezessete; e mesmo a tia

Jenny, a despeito de toda a sua viuvez, também continuava sendo criança para

Joby.

Em seguida, devolveu o cano de mosquete ao nicho e aproximou do fogo

uma comprida lasca de pinho a fim de acender as velas. Mas, a tia Jenny o

impediu, e ele deixou a sala — uma figura trôpega em uma velha casaca formal,

grande demais para o seu corpo encurvado e grisalho de velhice; e então a tia

Jenny, sempre referindo-se a Jeb Stuart como o senhor Stuart, pôs-se a contar a

história.

Tinha algo a ver com um anoitecer em abril, e também com café.

Ou melhor, com a falta de café; e a família militar de Stuart estava reunida na

escuridão perfumada, sob a lua nova, conversando sobre damas e prazeres

passados, pensando em casa. Ao longe na escuridão os cavalos moviam-se

invisíveis, com ruídos repousantes, as fogueiras do bivaque reduziam-se a pontos

incandescentes como vaga-lumes exaustos, e em algum lugar, nem longe nem

perto, o ordenança do general tocava ao acaso acordes prolongados em um

violão. Assim estavam aninhados na pungência da primavera e na tristeza

imemorial da juventude, esquecidos das lides e da glória, e recordando, em vez

disso, outros anoiteceres na Virgínia, com violinos entre miríades de velas e

elegantes e sérias mesuras reciprocadas com riso ligeiro e pés ainda mais

ligeiros, imaginando “Quando verei isto de novo? Terei tal ventura?” — até

serem levados pela conversa a um estado de turbulenta nostalgia e as palavras

irem se tornando cada vez mais breves e escassas. Então o general ergueu-se e

trouxe-os de volta ao mencionar o café, ou melhor, a falta dele.

Essa conversa de café começou a morrer em seguida com uma cavalgada por

trilhas noturnas e depois por matas escuras como breu, onde os cavalos

avançavam passo a passo e os cavaleiros estendiam os sabres e os mosquetes

para não serem arrancados das selas por galhos invisíveis, e assim continuaram

até que a floresta se tornou mais rala com os espectros da alvorada e um grupo

de vinte cavaleiros viu que já estava bem atrás das linhas federais. Depois o

alvorecer acentuou-se ainda mais e, pondo de lado todo empenho de

dissimulação, eles retomaram o galope e toparam com atônitos grupos de piquete

retornando calmamente a seus acampamentos, e pelotões de trabalho partindo

com picaretas, machados e pás à luz dourada da manhã, e investiram aos gritos

contra o outeiro onde o general Pope e seu estado-maior faziam o desjejum al

fresco.

Dois homens capturaram um gordo major. Os outros perseguiram

brevemente os oficiais em fuga até o refúgio no mato fechado, mas a maioria

acorrera para a barraca com a despensa particular do general, de onde emergiam

agora sobraçando os despojos após a devastação ciclônica. Stuart e os três

oficiais que o acompanhavam frearam suas montarias bailarinas junto às mesas,

um deles agarrou um enorme e enegrecido bule de café e o ofereceu ao general,

e, enquanto o inimigo gritava e disparava mosquetes das árvores, brindaram uns

aos outros com o escaldante café amargo e sem leite, como se fosse uma taça da

amizade.

“Ao general Pope, senhor”, exclamou Stuart, saudando o oficial capturado.

E, após beber, estendeu o bule de café.

“Vou aceitar, senhor”, replicou o major. “E graças a Deus ele não está aqui

para responder em pessoa.”

“Notei que ele parecia estar com pressa”, comentou Stuart. “Algum

compromisso urgente, talvez?”

“Exatamente, senhor. Com o general Halleck”, assentiu secamente o major.

“Lamento que o tenhamos como adversário em vez de Lee.”

“Também lamento, senhor”, respondeu Stuart. “Aprecio o general Pope em

uma refrega.” Toques de clarim soavam entre árvores próximas e distantes,

propagando o alerta em ecos alados de uma brigada à outra arranchadas na

floresta, os tambores conclamavam nervosamente às armas e rajadas erráticas de

mosquetões explodiam e se rarefaziam ao longo dos postos avançados, como o

baque seco de um leque sendo aberto, pois o nome de Stuart voando de um

piquete a outro povoara de espectros cinzentos os serenos bosques floridos.

Stuart virou-se na sela, os homens se aproximaram, contiveram os cavalos e

o fitaram atentos, os rostos circunspectos e impacientes como espelhos refletindo

a chama que consumia incessantemente o líder deles. Em seguida, do flanco,

espoucou algo como uma descarga organizada, arrancando o bule da mão de

Bayard Sartoris e zunindo e estalando com ferocidade entre as ramagens

matizadas sobre suas cabeças.

“Faça o favor de montar, senhor”, solicitou Stuart ao major cativo e, embora

ostentasse impecável cortesia, seu tom perdera toda ligeireza.

“Capitão Wylie, creio que sua montaria é a mais robusta: o senhor se

incomodaria...?” O capitão tirou o pé do estribo e ergueu o prisioneiro até a

garupa do cavalo. “Adiante”, gritou o general e girou, esporeando o cavalo baio,

e, com a tonitruante coordenação de um único centauro, lançaram-se todos

outeiro abaixo e se enfiaram no mato bem no ponto de onde viera a saraivada de

balas, antes que esta pudesse se repetir. Formas vestidas de azul saltaram e se

dispersaram à frente e sob os cavaleiros, que avançaram brutalmente por entre as

árvores com suas Miniés zumbindo como marimbondos. Stuart levava na mão o

chapéu emplumado, e seus longos cachos trigueiros, sacudidos ao ritmo da

arremetida veloz, mais pareciam chamas galhardas e fumegantes do tumultuoso

e ardente esplendor de sua ousadia.

Na retaguarda, em um dos flancos, os mosquetões ainda disparavam e

espoucavam sobre os espectros evanescentes, e de uma brigada a outra dispersa

no mato em festa os clarins soavam inoportunos alarmes. Stuart afastou-se pouco

a pouco para a esquerda, deixando para trás todo o alvoroço. A mata se abriu e

eles formaram uma coluna enquanto galopavam. O major capturado saltava e

sacudia-se na garupa do capitão Wylie, e o general puxou as rédeas, ficando ao

lado do valente cavalo negro que resfolegava sob o duplo fardo.

“Lamento incomodá-lo, senhor”, iniciou com refinada cortesia.

“Se fizer a gentileza de indicar a mais próxima patrulha montada de suas

tropas, terei o maior prazer em capturar uma montaria para o senhor.”

“Sou-lhe muito grato, general”, respondeu o major. “Mas os majores podem

ser substituídos com muito mais facilidade do que os cavalos. Por isso, prefiro

não incomodá-lo.”

“Como o senhor preferir”, replicou Stuart secamente, esporeando o cavalo e

retornando à frente da coluna. Agora galopavam por um débil resquício de

caminho. Este serpenteava por entre as paliçadas viçosas de arbustos baixos, e

eles o seguiram em passo rápido mas controlado, desembocando de repente em

uma clareira, diante de um atônito esquadrão de cavalaria ianque que

interrompeu seu movimento e depois o retomou com vigor.

Sem vacilar, Stuart rodopiou com seu grupo e o conduziu de volta à floresta.

Balas de pistolas silvavam sobre suas cabeças, e as explosões secas eram tão

triviais quanto os galhos despedaçados acima do estrondo convergente dos

cascos. Stuart abandonou a trilha e eles se lançaram temerariamente pelo mato

rasteiro. No encalço deles vinha a cavalaria nortista aos berros, e Stuart conduziu

o grupo em um círculo compacto, até que todos estacaram resfolegantes em um

denso matagal pantanoso, enquanto seus perseguidores passavam velozmente ao

largo.

Mais adiante, retomaram o caminho e o rumo anteriores, silenciosos e

absolutamente alertas. À esquerda avançavam seus perseguidores imediatos, o

ruído esvaindo-se ao longe. Então voltaram a cavalgar a meio galope. Como a

mata se adensava, foram obrigados a trotar e depois seguir a um passo lento.

Embora não se ouvissem mais tiros nem toques de clarim, mesclado ao silêncio,

acima do forte e intenso resfolegar dos cavalos e das pulsações de seus próprios

corações nos ouvidos, havia algo sem nome — um retesamento que se estirava

de uma árvore a outra como uma névoa invisível, preenchendo os bosques

matutinos e orvalhados com um presságio, embora pássaros relampejassem aos

saltos entre as árvores, sem se dar conta ou sem se importar.

Algo esbranquiçado reluziu adiante, entre as árvores; Stuart ergueu a mão e

todos detiveram as montarias, observando-o em silêncio e prendendo o fôlego

para ouvir melhor. Depois ele voltou a avançar e rompeu através dos arbustos até

outra clareira. Os cavaleiros o seguiram e logo se viram diante do outeiro com a

mesa de desjejum abandonada e a despensa saqueada. Trotaram cautelosamente

por ali e estacaram junto à mesa enquanto o general rabiscava algo

apressadamente em um pedaço de papel. A clareira estava silenciosa e não havia

ameaça sob o sol dourado que se erguia no céu; ali havia uma paz profunda e

duradoura como um vinho dourado, ainda que sob essa solidão e permeando-a

estivesse à espera aquele inefável presságio, paciente e sinistro em sua

incubação.

“A sua espada, senhor”, solicitou Stuart. O prisioneiro desembainhou a arma

e entregou-a a Stuart, que a usou para prender ao tampo da mesa a nota

rascunhada. Esta dizia:

“Cumprimentos ao general Pope da parte do general Stuart, que

lamenta não tê-lo encontrado de novo.

Amanhã voltará a entrar em contato.”

Stuart agarrou as rédeas. “Vamos embora”, disse.

Desceram a colina e atravessaram a clareira vazia. Com um meio galope

confortável, alcançaram a estrada que haviam cruzado no amanhecer; o caminho

de volta para casa. Stuart virou-se para trás e olhou de relance para o prisioneiro

e para o valente cavalo negro sob o duplo fardo. “Se o senhor nos conduzir a

uma patrulha montada, eu poderia proporcionar-lhe uma montaria adequada”,

ofereceu de novo.

“Pretende o general Stuart, comandante de cavalaria e os olhos do general

Lee, colocar em risco a sua própria segurança, a de seus homens e a de sua causa

a fim de proporcionar conforto temporário a um reles prisioneiro?”, indagou o

major. “Não há aí nenhuma bravura, e sim a temeridade de um garoto

imprudente e teimoso. Há quinze mil homens num raio de três quilômetros em

volta; nem mesmo o general Stuart pode vencer sozinho tantos homens, ainda

que sejam ianques.”

“Não pelo prisioneiro, senhor”, retrucou Stuart com altivez, “mas pelo oficial

padecendo a fortuna da guerra. Nenhum cavalheiro faria por menos.”

“Um cavalheiro nada tem a ver com esta guerra”, replicou o major. “Não há

lugar aqui para ele. É um anacronismo, como as anchovas. Pelo menos, o

general Stuart não capturou nossas anchovas”, acrescentou em provocação.

“Talvez ele envie o próprio Lee para buscá-las.”

“Anchovas”, repetiu Bayard Sartoris, que galopava ao lado, e então fez meia-

volta. Stuart gritou na direção dele, mas Sartoris fez um sinal com a mão

imprudente e teimosa e disparou adiante; quando o general se virou para segui-

lo, uma patrulha ianque fez fogo da margem da estrada e se embrenhou no mato,

soando o alarme. De imediato outros mosquetões dispararam de todos os lados, e

da floresta à direita veio o ruído de um destacamento considerável subitamente

mobilizado, e atrás deles, na direção do outeiro invisível, estourou uma

saraivada. Um terceiro oficial esporeou o cavalo e agarrou a rédeas de Stuart.

“Senhor, senhor!”, exclamou. “O que pretende fazer?”

Stuart manteve sob controle o cavalo que empinava, enquanto se ouvia outra

descarga atrás deles, esvaindo-se em tiros isolados e dispersos, até espoucar de

novo, com o barulho à direita crescendo e se aproximando.

“Vamos até lá, Alan”, disse Stuart. “Ele é meu amigo.”

O outro, porém, não largava as rédeas. “Tarde demais”, exclamou. “Sartoris

vai acabar morto e você cairia prisioneiro.”

“Vamos embora, senhor, eu suplico”, acrescentou o major cativo.

“O que é a vida de um homem comparada a uma crença renovada na

humanidade?”

“Pense em Lee, pelo amor de Deus, general!”, implorou seu ajudante de

ordens. “Vamos embora!”, gritou para os homens, esporeando o próprio cavalo e

arrastando o do general, enquanto um destacamento de cavalaria federal saía dos

bosques na retaguarda deles.

“E foi assim”, concluiu a tia Jenny, “que o senhor Stuart seguiu adiante

enquanto Bayard voltou atrás para buscar as anchovas, com todo o exército de

Pope disparando contra ele. Cavalgando, ele gritava ‘Iaaaííí, iaaaííí, vamos lá,

pessoal!’, enquanto subia o outeiro e saltava com o cavalo sobre a mesa de

desjejum, conduzindo-o até a barraca saqueada da intendência, e ali um

cozinheiro escondido sob os destroços colocou o braço para fora e disparou nas

costas de Bayard com uma pequena pistola.

“O senhor Stuart abriu caminho a ferro e fogo e conseguiu voltar para casa

perdendo apenas dois homens. Ele sempre falava muito bem de Bayard. Dizia

que era um bom oficial e um cavaleiro de escol, mas também que era imprudente

demais.”

Permaneceram calados à luz do fogo. As chamas saltavam e crepitavam na

lareira e fagulhas se elevavam em inquietas fumaradas rodopiantes chaminé

acima, e a breve carreira de Bayard Sartoris atravessou como uma estrela

cadente a escura planície de sua lembrança e sofrimento comuns, iluminando-o

de um brilho efêmero como uma trovoada silenciosa, deixando em sua esteira

uma espécie de radiância. O hóspede, o engenheiro escocês, ouvira a história

sentado, em silêncio. E depois de um tempo falou.

“Quando voltou atrás, ele não tinha certeza de que encontraria as anchovas,

não é?”

“O major ianque disse que havia”, retrucou tia Jenny.

“É.” O escocês voltou a cismar. “E o senhor Stuart retornou no dia seguinte,

como disse no bilhete?”

“Voltou na tarde do mesmo dia”, respondeu tia Jenny, “para saber de

Bayard.” Cinzas suaves como penugens rosadas destacaram-se incandescentes,

caindo na lareira e perdendo toda a cor. John Sartoris inclinou-se na direção do

fogo e cutucou com o cano do mosquetão ianque os troncos que ainda

queimavam.

“Aquele foi o exército mais danado que o mundo já viu, na minha opinião”,

comentou.

“É verdade”, concordou tia Jenny. “E Bayard era o mais danado deles.”

“É mesmo”, admitiu John Sartoris, gravemente. “Bayard era fogo.”

O escocês então voltou a falar. “Esse senhor Stuart, que disse que seu irmão

era imprudente, quem era ele?”

“Era o general de cavalaria Jeb Stuart”, respondeu tia Jenny. Ela ficou

pensativa a contemplar o fogo; seu rosto pálido e indômito exibiu por um

instante uma ternura serena. “Ele tinha um senso de humor peculiar”,

acrescentou. “Nada jamais lhe pareceu tão divertido quanto ver o general Pope

em sua camisola de dormir.” Ela voltou a sonhar com algum lugar remoto, para

além dos baluartes rubros das brasas. “Coitado”, disse ela, e então concluiu em

tom mais baixo: “Dancei uma valsa com ele em Baltimore em 58”, e sua voz era

altiva e calma como estandartes tombados em meio à poeira.

Mas agora a porta estava fechada, e o pouco de luz que passava pelos vitrais

era profundamente solene. À esquerda de Bayard estava o quarto do neto, o

quarto no qual a mulher de seu neto e a criança dela haviam morrido em outubro

passado. Ele parou diante da porta, antes de abri-la sem fazer ruído. As persianas

estavam cerradas e o quarto tinha aquela calma opressiva da desocupação, e ele

fechou a porta e seguiu adiante com os desatentos pés de chumbo dos surdos, até

o seu próprio quarto, batendo a porta com força atrás de si, como costumava

fazer.

Sentou-se e tirou os sapatos, feitos sob medida duas vezes ao ano em um

estabelecimento de St. Louis, e, apenas de meia, aproximou-se da janela,

olhando lá de cima para a égua selada e amarrada a uma amoreira no pátio

traseiro e para um menino negro esguio como um cão de caça, intensamente

imóvel ao lado do animal. Desde a cozinha, o incessante canto em tom menor de

Elnora avançava e recuava, inaudível por Bayard, sobre a cena langorosa.

Ele foi até o armário e retirou um par de velhas botas de montaria, colocou-

as e ajustou-as batendo no chão, pegou um charuto no umidor sobre o criado-

mudo e ficou parado com o charuto apagado entre os dentes. Por cima do pano

do bolso, sua mão apalpara o cachimbo, e então ele o extraiu de lá e voltou a

examiná-lo, parecendo-lhe que ainda ouvia a voz do velho Falls em animada

recapitulação: “O coroné tava lá, refestelado na cadeira, os pé com meia apoiado

na grade da varanda, fumando esse mesmíssimo cachimbo. A veia Louvinia tava

sentada no degrau, cascando uma panela de ervilha pra janta. E oia que, naquele

tempo, às vez uma pessoa tava bem contente quando tinha só ervilha pra comer.

E você tava sentado no fundo, encostado na coluna. Eles não queriam ninguém

mais lá além da sua tia, a de antes da chegada da sinhá Jenny. O coroné tinha

mandado as duas menina pra Memphis, pro seu bisavô, quando foi pra Virgínia

com aquele regimento que virou casaca e votou para que ele deixasse de ser

coroné. Votou assim porque ele não dava moleza com os ladrão de acampamento

sorrateiro que aparecia com uma espingarda achada por aí e se considerava

soldado. Você inda era pequeno, acho. Quantos ano você tinha na época,

Bayard?”

“Catorze.”

“Quanto?”

“Catorze. Mas será que tenho de dizer isso toda vez que você vem com essa

maldita história?”

“E lá tava você sentado quando eles apareceram no portão e vieram trotando

pelo caminho da carruagem.

“A veia Louvinia deixou cair a panela com ervilha e soltou um grito, mas o

coroné mandou que calasse a boca e fosse buscar as bota e pistola dele e levasse

elas pra porta dos fundos, enquanto você ia ao estábulo cilhar o garanhão. E

quando os ianque chegaram e pararam — bem ali onde agora tem aquele

canteiro de flores –, não tinha ninguém, só o coroné, sentado ali como se nunca

tivesse ouvido falar em ianque.

“Os ianque ficaram montado, conversando entre eles, sem saber se era ou

não era a casa certa, e o coroné também ficou ali sentado com os pé só de meia

apoiado na grade, olhando embasbacado pra eles como um capiau. O oficial

ianque mandou um deles ir até o estábulo e procurar o garanhão, e em seguida

disse pro coroné: “‘Diga lá, rapaz, onde é que mora o rebelde John Sartoris?’

“‘Mora um tiquinho pra adiante na estrada’, diz o coroné, sem nem mesmo

piscar. ‘Uns dois quilômetro, por aí. Mas cê não vai achar ele lá agora, não. Ele

saiu para lutar contra os ianque.’

“‘Bem, é melhor você vir com a gente para mostrar o caminho, mesmo

assim’, diz o oficial ianque.

“Aí o coroné se levantou bem devagar e disse que ia pegar os sapato e a

bengala, e entrou mancando na casa, e eles ficaram esperando lá fora.

“Assim que saiu da vista deles, ele pertou o passo. A veia Louvinia tava

esperando ele no fundo, com o casaco, as bota, as pistola e a merenda de pão de

milho. O outro ianque tinha ido pro estábulo, e o coroné pegou as coisa da

Louvinia, enrolou tudo no casaco e começou a cruzar o pátio de trás como se

tivesse dando uma volta. Foi aí que o ianque chegou no estábulo.

“‘Não tem nenhum animal por aqui’, diz ele.

“‘Tem não. O capitão tá chamando você’, diz o coroné, seguindo em frente.

Ele podia sentir o olho do ianque nas costa dele, fixando entre os ombro o ponto

em que ia mandar bala. O coroné contou que aquilo foi a coisa mais difícil que

fez na vida, cruzar o pátio de costa praquele ianque, sem poder sair correndo. Ele

tava mirando pro canto do estábulo, aí a casa ia ficar entre eles, e o coroné disse

que parecia que tava andando um ano, sem conseguir avançar e sem coragem de

olhar pra trás. O coroné disse que nem mesmo tava pensando em nada, a não ser

que tava contente de as menina não tá por ali. Disse que nem chegou a pensar

em sua tia lá na casa, porque, disse, ela era uma Sartoris de verdade e podia

muito bem dar conta de qualquer dúzia de ianque.

“Então o ianque gritou algo pra ele, mas o coroné continuou andando, sem

olhar pra trás nem fazer nada. Aí o ianque gritou de novo e o coroné disse que

podia ouvir o cavalo se mexendo e decidiu que era hora de passar sebo nas

canela. Virou o canto do estábulo bem na hora em que o ianque deu o primeiro

tiro, e quando o ianque chegou lá, ele tava já no chiqueiro, correndo pelas moita

de figueira-brava no rumo do riacho, onde você tava esperando com o garanhão,

escondido nos chorão.

“E você ficou lá plantado, segurando o cavalo, enquanto a patrulha ianque

vinha berrando atrás e o coroné tentava colocar as bota. E aí ele disse procê dizer

pra sua tia que ele num ia voltar pra janta.”

“Mas por que você está me contando tudo isso, depois de tanto tempo?”, ele

havia perguntado, com o cachimbo entre os dedos, e aí o velho Falls dissera que

um asilo não era um lugar apropriado para aquilo.

“Isso era um troço que tava sempre no bolso dele e dava prazer pra ele

naquela época. A história era outra, acho, quando tava construindo a estrada de

ferro. Aí sempre dizia nas noites de sábado que a gente ia acabar tudo no asilo.

Só que nisso passei na frente dele. Cheguei lá antes dele. Ou então talvez tenha

pensado no cemitério, ele andando de um lado pro outro na obra com um alforje

de dinheiro, noite e dia, tando só um dormente adiante do asilo, como dizia. Foi

aí que as coisa mudou. Quando teve de começar a matar gente. Aqueles dois

nortista agitando os negro, e ele entrou direto no lugar em que tavam sentado

atrás de uma mesa com as pistola à frente, e também aquele ladrão, e aquele

outro fulano que ele matou, todos com a mesma pistola danada. Quando alguém

começa a matar gente por precisão, aí não tem mais como parar. E quando isso

acontece, a pessoa ela mesma já tá morta.”

Estava estampada na testa de John Sartoris a sombra escura da fatalidade e

da sina, naquela noite em que, sentado à luz das velas na sala de jantar, girava

uma taça de vinho entre os dedos enquanto falava com o filho. A ferrovia estava

pronta, e naquele dia ele fora eleito para a legislatura estadual depois de uma luta

dura e amarga, e a sina estava delineada em sua testa, assim como a exaustão.

“E é assim”, disse ele, “que Redlaw vai me matar amanhã, pois não vou

levar a arma. Estou cansado de matar... Passa o vinho, Bayard.”

E no dia seguinte ele estava morto, como se apenas aguardasse por aquilo

para se livrar do canhestro sacolejar dos ossos e do alento, e, despojado da

frustração da própria carne, agora podia enrijecer e moldar aquilo que dele

emanava com a semelhança fatal de seu sonho; para ser evocado como gênio ou

divindade nas tediosas reminiscências de um velho analfabeto ou em um

chamuscado cachimbo do qual até mesmo o cheiro rançoso de tabaco queimado

havia muito sumira.

O Bayard Velho despertou e colocou o cachimbo sobre a cômoda.

Em seguida saiu do quarto, desceu a escada com passos ruidosos e saiu pelos

fundos.

O moleque negro acordou de imediato, desatou a égua e estendeu as rédeas.

O Bayard Velho montou e, por fim, lembrando-se do charuto, o acendeu. O

negro abriu a porteira do pátio e, trotando à frente, abriu também a outra

porteira, permitindo que o cavaleiro entrasse no campo mais além. Bayard saiu

cavalgando, deixando um rastro pungente de fumaça. De algum lugar surgiu um

perdigueiro malhado que seguiu os calcanhares da égua.

De pé e descalça na cozinha, Elnora molhou o esfregão no balde e o passou

de novo no chão.

O pecador levanta do banco dos aflito,

O pecador pula pro banco dos contrito;

Quando o pregador pergunta o motivo,

Diz, “Tanta mulher como eu tem o pregador”.

Ó Senhor, ó Senhor! Na igreja as coisa num anda nada bem.

2.

O destino de Simon era uma imensa casa de tijolos bem no alto da rua. O

terreno abrigara uma bela e antiga casa colonial, construída entre magnólias e

carvalhos e arbustos floridos. Mas a casa havia sido destruída por um incêndio, e

algumas das árvores foram derrubadas para dar lugar a uma confusão

arquitetônica tão espantosamente imponente que chegava a ter um quê de

majestade. Era um monumento à frugalidade (e o mausoléu das aspirações

sociais de suas mulheres) de um homem da serra originário de um povoado

conhecido como Curva do Francês e que, como dizia a senhorita Jenny Du Pre,

acabara construindo a casa mais bela da Curva do Francês no local mais

aprazível de Jefferson. O serrano aguentara ali por longos dois anos, durante os

quais as mulheres da casa ficavam sentadas na varanda a manhã toda com toucas

rendadas e passavam as tardes com vestidos de seda colorida, circulando pelo

vilarejo em uma charrete com rodas de borracha; em seguida, o serrano vendeu a

casa para um recém-chegado à cidade e levou suas mulheres de volta para a

roça, e sem dúvida colocou-as para trabalhar de novo no eito.

Vários carros estacionados no meio-fio conferiam ao local um ar formal de

festividade, e Simon, com seu toco de charuto inclinado, avançou até lá, puxou

os arreios e teve uma breve e animada altercação com um negro sentado ao

volante de um carro parado junto ao poste de amarrar os cavalos. “Nunca

atrapalhe uma charrete dos Sartoris, moleque”, concluiu Simon, quando o outro

moveu o carro, permitindo-lhe o acesso ao poste. “Se quiser ficar no caminho

dos outros, pode ficar, mas não atrapalha nenhum veículo do coroné ou da sinhá

Jenny. Eles num tão pra esse tipo de coisa.”

Ele desmontou e amarrou os cavalos e, com o coração amolecido após dar a

bronca e de alma lavada por ter conseguido o que queria, Simon parou e

examinou o carro com curiosidade e não pouco desdém, este ligeiramente

mesclado a uma respeitosa inveja, dirigindo-se afavelmente ao motorista. Mas

não por muito tempo, pois Simon tinha irmãs no Senhor na cozinha da casa, e

por isso seguiu até o quintal, pelo caminho de cascalho que dava nos fundos. Ele

podia ouvir os ruídos da festa ao passar sob as janelas — a conversa ininterrupta

e ininteligível com que as senhoras brancas podiam se entreter sem esforço e que

lhes pareciam um adjunto necessário (ou inevitável) dos momentos de diversão.

O fato de ser uma reunião de carteado não teria parecido paradoxal nem

surpreendente para Simon, pois o tempo e muita experiência absorvida haviam

incutido nele uma requintada tolerância diante das extravagâncias dos brancos e

das senhoras de qualquer cor.

O serrano erguera a casa tão próxima da rua que a maior parte do gramado

original, com suas velhas e imponentes árvores, acabou ficando na parte dos

fundos. Antes havia ali desordenadas moitas de extremosas, lilases e jasmins, e

uma profusão de madressilva nas cercas e nos troncos das árvores, mas após o

incêndio da construção anterior, estas haviam tomado conta do lugar e

transformado sua rude informalidade em uma selva labiríntica e perfumada,

apreciada por sabiás e tordos, onde meninos e meninas passavam as noites de

primavera e verão, em meio a nuvens de vaga-lumes e ao coro dos noitibós, e em

geral também do trêmulo líquido e estridente de uma coruja. Aí o serrano

adquiriu a propriedade, derrubou algumas das árvores para erguer a casa junto à

rua conforme a praxe no campo, acabou com a selva, pintou de cal as árvores

restantes e estendeu as cercas do estábulo, do chiqueiro e do galinheiro entre os

troncos fantasmagóricos. Mas não morou ali tempo suficiente para ter a ideia de

construir garagens.

Algo da desolação estéril do período em que ali viveu já se atenuara agora, e

seu atual proprietário havia semeado outras plantas — jasmim, lilás e verbena –,

à sombra das quais colocou mesas e cadeiras de ferro verde, assim como uma

piscina e uma quadra de tênis; Simon avançou com discreta segurança e, em

meio ao murmúrio despojado de consoantes das vozes femininas, adentrou a

cozinha, sendo recebido pelos olhares de uma mulher magra com um fúnebre

turbante roxo, segurando um biscoito com maionese, e de uma outra, imensa sob

o avental manchado de seu ofício, que bebia sorvete derretido de um prato.

“Eu vi ele na rua, e ele tava um caco; ele não se cuida...”, dizia a visitante

quando Simon entrou, mas todas interromperam a conversa e deram-lhe as boas-

vindas.

“Olha aí o irmão Strother”, exclamaram ambas ao mesmo tempo.

“Chega mais, irmão. Como vai o sinhô?”

“Mal e mal, senhoras”, respondeu Simon, tirando o chapéu e guardando

dentro dele o restolho do charuto. “Uma dor miserável nas costa tá me

infernizando. E com vocês, tudo bem?”

“Bem, obrigado, irmão”, respondeu a visitante. Simon puxou a cadeira que

lhe ofereceram para junto da mesa.

“O que vai comer, irmão?”, indagou solícita a cozinheira. “Tem as coisa da

festa, e tem umas verdura, e também um pouco de sorvete que sobrou do

almoço.”

“Acho que vou querer um pouco de sorvete e de verdura, irmã Rachel”,

respondeu Simon. “Num tenho muito gosto mais pra coisa de festa.” Erguendo-

se com majestosa deliberação, a cozinheira foi bamboleando até um armário

buscar um prato. Era uma das melhores cozinheiras de Jefferson; nenhuma

patroa ousava protestar contra as animadas reuniões nos domínios de Rachel.

“Mas que véio safado esse!”, exclamou a visita. “Comendo sorvete nessa

idade!”

“Tem sessenta ano que como sorvete”, disse Simon. “Por que vou pará

agora?”

“É isso mesmo, irmão Strother”, concordou a cozinheira, colocando o prato

diante dele. “Come sorvete enquanto pode. Espera um minuto que vou… Ei,

Meloney”, ela parou de falar quando entrou uma jovem mulata com elegante

avental branco e touca impecável, trazendo uma bandeja com pratos contendo os

resquícios de monumentos comestíveis, copiados de estampas em revistas

femininas, nem substanciosos nem nutritivos, com os quais as convivas vinham

amortecendo o paladar antes do jantar, “pega uma taça de sorvete pro irmão

Strother, querida.”

A jovem jogou a bandeja na pia e lavou uma taça sob a torneira enquanto

Simon a observava com seus olhos pequenos e imóveis.

Enxugou às pressas a taça com um pano de prato em uma mostra requintada

de desdenhosa negligência e, com o nariz empinado, atravessou ruidosamente a

cozinha com seus saltos altos, sempre sob o olhar de Simon, batendo a porta ao

sair. Só então Simon virou a cabeça.

“Sim, senhora”, repetiu ele, “tanto tempo que venho tomando sorvete que

num vou deixar de fazer isso agora.”

“Bem, mal não faz, enquanto a gente puder digerir”, concordou a cozinheira,

levando de novo o pires aos lábios. A jovem retornou e, com a cabeça ainda

virada para o outro lado, colocou a taça de líquido viscoso diante de Simon, que,

oculto por esse movimento, pousou a mão na coxa dela. A jovem bateu com

força na parte de trás da cabeça grisalha de Simon com sua mão espalmada.

“Nhá Rachel, fala pra ele parar com essa mão boba”, exclamou.

“Você não tem vergonha?”, perguntou Rachel, sem rancor. “Um velho de

cabelo branco, com os filho criado e um pé na cova?”

“Deixa estar, mulher”, respondeu Simon com placidez, pondo uma colherada

de espinafre em seu sorvete derretido. “Lá dentro num tão já preparando pra

sair?”

“Deve tá”, respondeu a visita, colocando outro biscoito na boca com um

gesto de elegante civilidade, “parece que tão falando mais alto.”

“Então voltaram a jogar”, corrigiu Simon. “A conversa só baixou porque

tavam comendo. Sim, senhor, voltaram pro jogo. É assim com os branco. Os

negro não consegue jogar carta no meio de tanta barulheira.”

Mas estavam mesmo se despedindo. A senhorita Jenny Du Pre acabara de

relatar uma história que fez com que as outras três mulheres em sua mesa

evitassem se entreolhar com certo constrangimento, como costumava ocorrer.

Ela viajava muito pouco e jamais frequentava salas de fumantes nos vagões

Pullman, e todos se perguntavam onde, e de quem, ouvia tais histórias. E

costumava repeti-las em toda parte, e a qualquer hora, escolhendo os momentos

e os ouvintes menos apropriados com uma audácia gélida jovial. Os jovens

gostavam dela, e ela era muito requisitada como acompanhante de grupos que

faziam piquenique.

Agora ela anunciava pela sala, dirigindo-se à anfitriã. “Vou embora, Belle”,

afirmou. “Acho que estamos todas cansadas de sua reunião. Eu, pelo menos,

estou exausta.” A anfitriã era uma mulher roliça e juvenil, e seu rosto habilmente

maquiado com ruge revelava uma absorção histérica quase repousante, mas

quando a senhorita Jenny assomou-lhe à consciência com a iminência da partida,

despertou de vez, seu semblante recobrou a expressão familiar de tensa e vaga

insatisfação, e emitiu os protestos de praxe, mas com petulante sinceridade,

como o faria uma criança bem-educada.

Mas a senhorita Jenny estava irredutível. Ela se levantou e sua mão enrugada

e fina afastou migalhas invisíveis do colo de seu vestido negro de seda. “Se ficar

mais um pouco, vou perder a hora do grogue de Bayard”, explicou com sua

franqueza costumeira. “Vamos lá, Narcissa, eu levo você para casa.”

“Estou de carro, obrigada, senhorita Jenny”, respondeu com voz grave de

contralto a jovem enquanto se erguia também; e todas as outras se levantaram

em um movimento concertado e sibilante em meio à petulante modulação dos

protestos da anfitriã, e se dirigiram lentamente ao vestíbulo, formando outros

grupinhos diante dos espelhos, animadas e estridentes. A senhorita Jenny

avançou firmemente em direção à porta.

“Vamos, vamos”, insistiu ela. “Harry Mitchell não vai gostar de ver essa

barulheira quando chegar do trabalho.”

“Então ele que fique sentado no carro, lá na garagem”, retrucou

incisivamente a anfitriã. “Eu queria mesmo que não fosse agora, senhorita Jenny,

mas não vou insistir.”

Esta, contudo, limitou-se a dizer “Até mais, até mais” com fria afabilidade e,

com sua delicada réplica do nariz dos Sartoris e aquelas costas eretas de

granadeiro que só perdiam em rigidez para as costas de outra pessoa na cidade

— as do seu sobrinho Bayard –, postou-se no alto dos degraus, seguida por

Narcissa Benbow, que exalava como que um aroma daquela aura de grave e

serena calma na qual habitava. “Belle não estava falando de brincadeira”,

comentou a senhorita Jenny.

“A respeito do que, senhorita Jenny?”

“Sobre o Harry... Ora, onde será que aquele negro desgraçado se enfiou?”

Desceram os degraus e, dos carros parados junto à calçada, vieram explosões

abafadas dos motores sendo ligados, enquanto as duas percorriam o breve

caminho margeado de flores até a rua. “Sabe onde está o meu motorista?”,

perguntou a senhorita Jenny ao negro no carro mais próximo.

“Ele foi lá pro fundo, sinhá.” O negro abriu a porta e deslizou para fora as

pernas, vestidas com uma calça de uniforme militar e polainas de linóleo. “Vou

chamar ele.”

“Obrigada. Bem, graças a Deus, ainda bem que acabou”, acrescentou ela.

“Pena que as pessoas não tenham o bom senso ou a coragem de distribuir os

convites e, depois, fechar a casa e ir embora. Toda a graça das festas está nos

preparativos e na chegada.” Senhoras desciam pelo caminho em grupos

animados e entravam nos carros ou partiam a pé, despedindo-se umas das outras

com exclamações altas e pouco musicais. O sol já estava baixo, atrás da casa de

Belle, e quando passavam da sombra para os raios oblíquos do sol, as mulheres

adquiriam um resplendor delicado como o de papagaios. Narcissa Benbow

estava vestida de cinza, os olhos eram cor de violeta e no seu rosto estampava-se

a calma tranquila dos lírios.

“Não as festas de crianças”, protestou ela.

“Estou falando dessas reuniões, não de diversão”, disse a senhorita Jenny.

“Falando em crianças… alguma notícia do Horace?”

“Ó, não lhe disse ainda?”, respondeu de imediato a outra. “Ontem recebi um

telegrama. Desembarcou em Nova York na quarta. Mas a mensagem era tão

confusa! Não consegui entender o que escreveu, a não ser que teria de ficar em

Nova York por uma semana ou algo assim. Tinha mais de cinquenta palavras.”

“Era uma mensagem normal?”, indagou a senhorita Jenny. Diante da

confirmação da outra, ela concluiu: “Horace deve ter ficado rico, como dizem os

soldados a respeito de todos os que serviam na A.C.M. Bem, se por causa da

guerra alguém como Horace aprendeu a ganhar dinheiro, até que isso acabou

sendo uma coisa boa.”

“Senhorita Jenny! Como pode falar assim, depois do que houve com o

John... depois de...”

“Bobagem”, replicou a senhorita Jenny. “A guerra apenas deu ao John uma

boa desculpa para se matar. Se não tivesse sido assim, ele teria encontrado outro

jeito que teria incomodado todo mundo em volta.”

“Senhorita Jenny!”

“Sei do que estou falando, minha cara. Vivi com esses cabeças-duras dos

Sartoris durante oitenta anos e jamais vou dar a qualquer fantasma deles a

satisfação de derramar uma lágrima por sua causa. O que dizia a mensagem de

Horace?”

“Era sobre algo que estava trazendo para casa”, respondeu a outra, com o

rosto sereno tomado por uma espécie de exasperação afetuosa.

“Era uma mensagem tão incoerente... Horace nunca conseguiu dizer nada

claramente quando estava longe.” Ela voltou a cismar, olhando para a rua

ladeada por carvalhos e olmos, entre os quais recaíam os raios de sol em listras

tigradas regulares. “Será que ele acabou adotando um órfão de guerra?”

“Órfão de guerra?”, repetiu a senhorita Jenny. “É bem mais provável que seja

a mãe de um órfão de guerra.”

Simon despontou no canto da casa, limpando a boca com a mão, e atravessou

gingando e apressado o gramado. Não se via seu charuto.

“Não, isso não”, disse a outra logo a seguir, séria e preocupada. “A senhorita

não acha que ele faria isso, acha? Não, não, ele não faria isso; Horace não faria

tal coisa. Ele não faz nada sem falar antes comigo. Ele teria me escrito; tenho

certeza de que faria isso. A senhorita não acha mesmo que isso parece coisa do

Horace, acha? Uma coisa assim?”

“Humpf”, fungou a senhorita Jenny, através de seu acentuado nariz

normando. “Um inocente como Horace, perdido com aquele ar confiável entre

todas aquelas mulheres desesperadas por homem? Ele jamais iria perceber algo

até que fosse tarde demais. Aposto que, em toda cidade na qual passou mais de

uma semana, sua hospedeira ou alguma outra costumava guardar o jantar no

forno para quando chegasse tarde ou recusar açúcar para outros homens, a fim de

adoçar o café dele. Alguns homens nascem para encontrar mulheres dispostas a

ser capacho deles, assim como outros nascem para ser traídos... Quantos anos

você tem?”

“Ainda tenho vinte e seis, senhorita Jenny”, respondeu tranquilamente.

Simon desamarrou os cavalos e agora estava ao lado da charrete em sua

postura especial para a senhorita Jenny. Não era a mesma daquela diante do

banco; agora notava-se nele uma deferência galante e protetora. A senhorita

Jenny examinou a serenidade impassível da outra.

“Por que você não arruma um marido e deixa aquele bebê se virar sozinho?

Lembre-se do que vou dizer, não dou nem seis meses para que alguma mulher se

derreta toda pelo privilégio de enxugar os pés dele, e aí ele nem vai se lembrar

de você.”

“Eu prometi à mamãe”, respondeu a outra em voz baixa, sem se alterar. “Só

não entendo por que não podia me mandar um telegrama compreensível.”

“Ora”, a senhorita Jenny virou-se para a carruagem. “Talvez afinal seja

mesmo só um órfão”, disse, tranquilizando-a de modo nada animador.

“Bem, logo vou ficar sabendo de tudo”, concluiu a outra, voltando-se e

caminhando até um carro pequeno, parado no meio-fio, cuja porta abriu.

A senhorita Jenny acomodou-se na charrete e Simon montou em seguida e

apanhou os arreios. “Avise quando tiver mais notícias”, ainda gritou com a

charrete em movimento. “Venha quando quiser e leve mais flores.”

“Obrigada. Até mais.”

“Vamos, Simon.” A charrete voltou a se mover, e de novo Simon guardou as

novas para quando estivessem fora da cidade.

“Nhô Bayard voltou pra casa”, comentou, retomando o mesmo tom

coloquial.

“Onde ele está?”, perguntou imediatamente a senhorita Jenny.

“Ainda não veio pra casa”, respondeu Simon. “Acho que foi pro cemitério.”

“Besteira”, retrucou a senhorita Jenny. “Nenhum Sartoris jamais foi ao

cemitério mais de uma vez... O coronel sabe que ele voltou?”

“Sim senhora. Eu disse pra ele, mas acho que não acreditou que eu tava

dizendo a verdade.”

“Está dizendo que ninguém o viu além de você?”

“Eu também não vi ele”, negou Simon. “Um empregado da ferrovia viu ele

pulando do trem e me contou...”

“Ô negro desgraçado e burro!”, explodiu a senhorita Jenny. “E aí você foi lá

e falou uma besteira dessas para o Bayard? Você não podia ter pensado um

pouco antes de abrir a boca?”

“O empregado da ferrovia viu ele”, teimou Simon. “Acho que reconheceu

nhô Bayard quando viu ele.”

“Bem, e onde é que ele está, então?”

“Deve tá no cemitério”, sugeriu Simon.

“Toca para a frente e presta atenção no caminho.”

A senhorita Jenny encontrou o sobrinho no escritório, acompanhado de dois

perdigueiros. A sala tinha as paredes cobertas por estantes contendo fileiras de

pesados tomos de direito encadernados em couro pardo, dos quais emanava uma

atmosfera de meditação empoeirada e imperturbada, e uma miscelânea de obras

de ficção histórico-românticas (havia tudo de Dumas, e a firme sucessão dos

volumes agora constituía toda a leitura de Bayard, e sempre um daqueles

volumes estava em seu criado-mudo), assim como uma coleção de objetos

disparatados — saquinhos com sementes, velhas esporas, freios e fivelas de

arreios todos enferrujados, brochuras sobre doenças de animais e plantas, caixas

de fumo ornamentadas que ganhara de presente em várias ocasiões e

aniversários e jamais usara, inexplicáveis fragmentos de rocha e raízes e vagens

secas –, todos coletados um por vez e por razões que havia muito se perderam

em sua memória, mas mesmo assim continuavam a ser guardados. Na sala havia

um armário enorme, com um cadeado na porta, e uma grande mesa coberta por

outros objetos variados, e também uma escrivaninha com tampo de correr

trancada (chaves e trancas eram uma de suas obsessões), assim como um sofá e

três grandes poltronas de couro. Essa sala costumava ser chamada de escritório,

e Bayard agora estava sentado ali de chapéu e botas de montaria, transferindo

bourbon de um pequeno barrilete para um decantador com tampo de prata,

enquanto os cães o observavam com solene gravidade.

Um dos cães era muito velho e estava quase cego. Passava grande parte do

dia deitado ao sol no pátio ou, nos dias quentes de verão, na fresca e empoeirada

obscuridade ao lado da cozinha. Todavia, no meio da tarde, ia até a frente da

casa, e ali esperava tranquilo e sério até que a carruagem despontasse no

caminho; e quando Bayard acabava de descer e entrar, ele regressava ao pátio

dos fundos, e ali ficava até que Isom trouxesse a égua e Bayard aparecesse e a

montasse. Então juntos passavam a tarde vagando em silêncio e sem pressa pelos

prados e campos e bosques em suas mutações sazonais — o homem em seu

cavalo e o perdigueiro malhado gravemente ao lado, enquanto o crepúsculo de

suas vidas avançava até o encerramento pacífico naquela terra benéfica em que

ambos se haviam criado.

O cão mais jovem não completara dois anos e tinha uma índole inquieta

demais para a pacatez geral daquele relacionamento, e ainda que por vezes os

acompanhasse, ou surgisse de repente, desengonçado e ansioso, de alguma parte

para encontrá-los no meio do caminho, não conseguia ficar junto deles por muito

tempo, e logo saía correndo, balançando a língua e a plumagem tensa e delicada

da cauda, atrás dos odores enlouquecedores e esquivos com os quais o mundo o

circundava e o tentava em todas as moitas, matos e ravinas.

As botas de Bayard estavam molhadas até os canos e as solas, empastadas de

lama, e ele se inclinava absorto sobre o barrilete e a garrafa diante da discreta

curiosidade dos cães. O barrilete estava virado para cima e ele, com um sifão e

um tubo de borracha, transvasava cuidadosamente o licor espesso e escuro para

o decantador.

A senhorita Jenny adentrou, seu chapéu escuro ainda equilibrado bem no alto

de sua cabeça grisalha, e os cães a fitaram, o velho com grave dignidade, o

jovem com mais rapidez, batendo a cauda no chão em timidez servil. Bayard, no

entanto, não ergueu a cabeça. A senhorita Jenny fechou a porta e lançou um

olhar impassível às botas dele.

“Seus pés estão encharcados”, afirmou. Mesmo aí ele não levantou os olhos,

mas continuou a segurar levemente o tubo no gargalo enquanto o nível da bebida

aumentava sem parar no decantador. Às vezes a surdez era bastante conveniente

para ele, mais conveniente do que real, talvez; mas quem saberia ao certo? “É

melhor você subir e tirar essas botas”, ordenou a senhorita Jenny, erguendo a

voz. “Deixa que eu termino de encher o decantador.”

No interior da serena torre fortificada de sua surdez, porém, ele permaneceu

impassível até que o decantador estivesse cheio; só então apertou o tubo e o

levantou, para que o resto escoasse de volta ao barrilete. O cão velho não se

movera, mas o jovem recuara para trás de Bayard, onde ficou imóvel e alerta, a

cabeça apoiada nas patas dianteiras cruzadas, observando a senhorita Jenny sem

piscar e com um olhar úmido. Bayard retirou o tubo do barrilete e a fitou pela

primeira vez. “O que você disse?”

A senhorita Jenny deu-lhe as costas, foi abrir a porta e gritou algo na direção

do vestíbulo, provocando uma reação alarmada na cozinha, logo seguida pela

aparição em carne e osso de Simon. “Vá buscar os chinelos do coronel”, ordenou

ela. Quando se voltou de novo para dentro do quarto, nem Bayard nem o

barrilete estavam visíveis, mas da porta aberta do armário projetavam-se os

quartos traseiros do cão curioso e o tenso tremelicar de sua cauda barométrica;

em seguida, Bayard enxotou o cão com os pés, saiu do armário e trancou a porta.

“Simon já chegou?”, perguntou.

“Ele já vem”, respondeu ela. “Acabei de chamá-lo; sente-se e tire essas botas

molhadas.” Nesse momento Simon chegou com os chinelos, Bayard sentou-se

obedientemente e tirou as botas sob o olhar implacável da senhorita Jenny. “As

meias estão secas?”, perguntou ela.

“Tão, sinhá, não tão molhada, não”, respondeu Simon. Mas ela se abaixou e

verificou com a mão.

“Ora, ora”, resmungou Bayard irritado, mas a senhorita Jenny apalpou-lhe

ambos os pés de modo brusco e imperturbável.

“Não é de todo sua culpa se elas não estão”, disse ela em voz alta para

vencer a muralha da surdez dele. “E você tinha de vir com essa história sem pé

nem cabeça...”

“O homem da ferrovia viu ele”, repetiu Simon obstinadamente, colocando os

chinelos nos pés de Bayard. “Num disse que fui eu que vi ele.” Em seguida ficou

em pé e limpou as mãos na calça.

Bayard bateu os pés para ajustar os chinelos. “Traga as coisas do grogue,

Simon.” Então, volvendo a cabeça para a tia, num tom que tentou tornar

espontâneo: “Simon falou que o Bayard chegou no trem da tarde”. Mas a

senhorita Jenny já voltara a ralhar com Simon.

“Volte aqui e pegue essas botas e leve para junto do fogão”, disse ela. Simon

voltou, esgueirou-se rapidamente pela lareira e agarrou as botas. “E leve esses

cães para fora daqui também”, acrescentou. “Graças a Deus ele não teve a ideia

de entrar aqui com o cavalo.” Imediatamente o cão mais velho aproximou-se dos

pés de Simon e, seguido pela vivacidade contida do mais novo, os dois partiram

com a mesma premeditação fingida com que tanto Bayard quanto Simon se

sujeitavam à ríspida implacabilidade da senhorita Jenny.

“Simon disse que...”, repetiu Bayard.

“O Simon falou bobagem”, replicou a senhorita Jenny. “Há sessenta anos

que você convive com o Simon e ainda não aprendeu que, mesmo se tropeçar na

verdade, ele não vai se dar conta?” E ela foi atrás de Simon desde o quarto até a

cozinha e, enquanto a espigada e amarelada filha deste debruçava-se sobre o

tabuleiro de biscoitos e Simon enchia uma jarra de vidro com água fresca e fatias

de limão e a colocava em uma bandeja com um açucareiro e dois copos altos, a

senhorita Jenny ficou à porta e o fustigou de tal modo que encrespou ainda mais

o que restava dos cabelos grisalhos na cabeça de Simon. Ela dominava os

recursos da língua com perfeição, mas, quando irada, chegava facilmente a

alturas sublimes. Possuía uma clareza incisiva, uma simplicidade vívida e um

audacioso uso da metáfora que faria inveja ao próprio Demóstenes e que era

entendido até pelas mulas e de cujo propósito mesmo os mais obtusos logo se

davam conta; e sob a torrente de sua fúria, a cabeça de Simon balançava cada

vez mais prostrada, e a elegante pretensão de alheamento desprendia-se dele

como penugem velha, até que ele levantou a bandeja e, desviando-se, escapuliu

do aposento. A voz da senhorita Jenny o acompanhou, atenuando-se sem esforço

e ampliando-se cada vez mais de modo a incluir alertas e recomendações para a

futura conduta de Simon e Elnora e todos os descendentes deles, existentes e

problemáticos, ao longo dos anos vindouros.

“E da próxima vez”, concluiu, “que você, ou qualquer ferroviário, guarda-

freio ou carregador vir ou ouvir algo que ache que pode ser do interesse do

coronel, é melhor que venha me procurar antes; e eu me encarrego de contar

tudo depois.” Ainda lançou um olhar furibundo a Elnora para que não restasse a

menor dúvida e regressou ao escritório, onde o seu sobrinho misturava

cuidadosamente açúcar e água nos dois copos.

Envergando uma jaqueta branca, Simon também fazia as vezes de mordomo

— um pau para toda obra, por assim dizer. Só que não se tratava de pau, mas de

uma prataria tão requintada e branda que algumas das colheres agora estavam

tão finas quanto uma folha de papel ali onde gerações de dedos as haviam

segurado; uma prataria que Joby, o avô de Simon, havia enterrado por um tempo

sob o piso alcalino do estábulo, enquanto Simon, então com três anos e vestindo

apenas um trapo imundo, observava tudo com o sério interesse infantil em uma

brincadeira fascinante.

Um eflúvio de sua ocupação principal sempre agarrava-se a ele, mesmo

quando estava escovado e enfeitado para a igreja e vestia sem muita elegância

uma sobrecasaca descartada por Bayard. Sempre que adentrava a sala de jantar

com os pratos, sempre que se apoiava com desleixo no aparador enquanto

respondia às perguntas abruptas da senhorita Jenny ou prosseguia uma conversa

descosida que ele e Bayard haviam iniciado em algum momento anterior do dia,

esse eflúvio espalhava, sobretudo ao deixar o aposento, uma vaga nostalgia do

estábulo. Nessa noite, porém, limitou-se a trazer os pratos e os servir,

recolhendo-se em seguida à cozinha: Simon dera-se conta de que, mais uma vez,

havia falado demais.

Com um xale branco de lã nos ombros para protegê-la da friagem do

anoitecer, a senhorita Jenny monopolizava a conversa, submergindo a si mesma

e ao sobrinho em uma abundância de trivialidades — episódios irrelevantes,

disse-me-disse e fofocas –, uma atitude que não se coadunava em nada com sua

índole. Ela tinha suas opiniões e costumava expressá-las com vigor e um humor

selvagem, mas raramente se rebaixava a falar de mexericos. Bayard, por sua vez,

encerrara-se na torre fortificada da surdez, erguendo a ponte levadiça e baixando

a grade de ferro, refugiando-se ali onde era impossível saber se ouvia ou não os

outros, enquanto seu ser corpóreo jantava calmamente.

Logo que terminaram de comer, a senhorita Jenny fez soar o sininho de prata

que ficava ao lado de sua mão, Simon abriu a porta da copa e voltou a sentir o

gélido desagrado dela, então fechou a porta e ficou ali à espreita até que

deixassem a sala.

No escritório, Bayard acendeu o charuto e a senhorita Jenny o seguiu,

arrastando a cadeira para junto da mesa sob a lâmpada e abrindo o jornal diário

de Memphis. Ela apreciava a humanidade em suas mutações mais pitorescas,

preferindo a vivacidade de uma fantasia ao fato acinzentado mais impecável, por

isso assinava a folha vespertina mais escandalosa, mesmo que só lhe chegasse às

mãos no dia seguinte, e lia com implacável avidez relatos de incêndios

criminosos, assassinatos, atos dissolutos e adultérios; e logo mais a cena

americana iria lhe proporcionar muita diversão sob a forma de guerras de

traficantes de bebidas alcoólicas, mas este momento ainda não chegara.

Fumando o charuto, o sobrinho acomodara-se além do suave círculo de luz

projetado pela lâmpada, os pés apoiados na borda da lareira, ali onde as suas

solas, assim como antes dele as solas de John Sartoris, haviam há muito

desgastado o verniz. Ele não estava lendo, e de tempos em tempos a senhorita

Jenny lançava-lhe um olhar por sobre os óculos e a borda superior do jornal.

Depois retomava sua leitura, e não se ouvia nada na sala além do farfalhar

esporádico do papel.

Pouco depois ele se levantou, num de seus característicos movimentos

abruptos, e ela o observou cruzar o aposento e sair batendo a porta. Ela

continuou a ler mais um pouco, mas acompanhando com atenção o andar pesado

dele no vestíbulo, e quando deixou de ouvi-lo, levantou-se, pôs de lado o jornal e

o seguiu até a porta da frente da casa.

A lua despontara além da escura muralha oriental da serra e brilhava pouco

enfática sobre o vale, elevando-se como um balão infantil atrás dos carvalhos e

das alfarrobeiras que ladeavam o caminho de entrada. Sob o luar, Bayard sentara

com os pés apoiados no parapeito da varanda. O charuto reluzia

intermitentemente, e o estridular monótono dos grilos erguia-se da relva ao lado,

assim como mais longe, desde as árvores, o coaxar feérico de sapos jovens

elevava-se como incontáveis bolhinhas prateadas. Um ligeiro e vago odor de

alfarrobeira pairava no ar, intangível como anéis de fumo evanescentes, e dos

fundos da casa, de dentro do vestíbulo escuro, a voz de Elnora flutuava em tom

menor e desprovido de sentido.

A senhorita Jenny avançou tateando pelas trevas diante da porta e, junto da

obscuridade hiante e menos densa do espelho, tirou do cabide o chapéu de

Bayard e o levou ao sobrinho, colocando-o em sua mão.

“Não fique muito aí fora. Ainda não estamos no verão.”

Ele resmungou algo incompreensível, mas pôs o chapéu na cabeça, e ela

virou-se e retornou ao escritório, onde acabou de ler o jornal e o colocou

dobrado sobre a mesa. Depois, apagou a luz com um estalido e subiu os degraus

escuros até o seu quarto. Dali de cima, a lua brilhava sobre as árvores e

derramava-se em largas faixas prateadas através das janelas viradas para o Leste.

Antes de acender a luz, ela seguiu até a parede que dava para o Sul e ali abriu

uma janela, sobre os grilos e as rãs e, em alguma parte, um sabiá. Diante da

janela havia uma magnólia, mas esta ainda não estava florida, tampouco a

madressilva aglomerada ao longo da cerca do jardim. Mas não iria demorar

muito, e dali de cima era possível abarcar todo o jardim, distinguir as gardênias,

os lilases e os acantos em botão sob o luar, que recaía sobre o sono bronzeado

deles e sobre os outros brotos e enxertos originários dos longínquos jardins da

Carolina que conhecera na infância.

Logo além do canto da casa, desde a cozinha invisível, a voz de Elnora

brotava em uma suspensão langorosa e cadente. “Toda essa gente que fala no céu

acaba bem longe dali”, cantava Elnora, e então ela e Simon saíram ao luar e

seguiram na direção do barraco dele, logo abaixo do estábulo. Simon acendera

afinal o charuto, deixando atrás de si um rastro evanescente e fedorento. Mas

quando haviam sumido, aquela pungência malcheirosa ainda parecia pairar ao

lado dos arbustos de lilases ao lado da cerca do jardim e atravessar o luar