Biblio "SEBO"

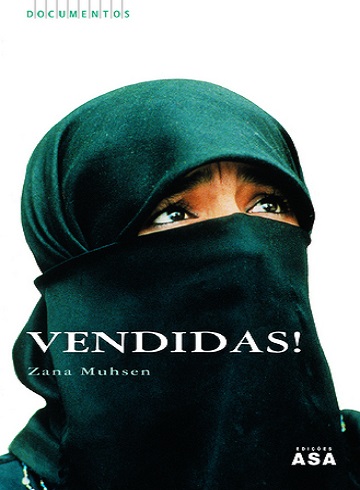

O desejo perfeitamente natural de conhecer o país do seu pai mergulhou Zana e Nadia numa situação trágica. Essas duas jovens inglesas, nascidas e criadas em Birmingham, perfeitamente integradas no seu meio e cuja vida era idêntica à de todas as adolescentes da sua idade, foram vendidas pelo pai, casadas à força e retidas no Iémen contra sua vontade. Para sobreviverem, tiveram de se integrar numa sociedade retrógrada e de se tornar escravas da sua segunda cultura.

Aí, brutalmente separadas da família, incapazes de comunicar com o seu meio envolvente, já que não falavam árabe, tiveram de viver cada qual numa aldeia diferente. Nada resiste à solidão, nem mesmo a mais tenaz das vontades. Nada é mais difícil do que readquirir coragem quando não há ninguém para nos apoiar... Zana, porém, nunca deixou de lutar...

Quando estava retida como refém no Irão, eu mesma fiquei surpreendida com a força e a determinação de que consegui dar mostras ‑ mas eu era uma mulher adulta. Zana não passava de uma criança. Onde terá ela descoberto uma tal coragem?

Zana e Nadia permaneceram detidas no Iémen durante sete anos antes do seu caso ser tornado público. Quando os media alertaram a opinião mundial, o governo iemenita teve de tomar uma decisão para salvar a face. Zana não perdeu essa oportunidade de fugir, mas para regressar a Inglaterra e tentar salvar a irmã teve de deixar para trás o filho de dois anos.

Ao contar, hoje, a sua história, Zana dá testemunho de uma realidade que muitos têm ainda dificuldade em reconhecer. Fala também em nome das mulheres do terceiro mundo, que nunca tiveram oportunidade de dar testemunho do seu sofrimento porque estão oprimidas e subjugadas.

Sempre que uma voz se ergue contra a opressão, faz eco das vozes que se ergueram antes dela e daquelas que um dia se hão‑de erguer.

Chama‑se Mackenzie. Eu chamo‑lhe Mackie. É mais engraçado. Amo‑o e estou certa de que ele me ama. Mas aos quinze anos as coisas não se dizem assim.

Diz‑se:

‑ Vais sentir a minha falta, Mackie?

‑ Vou... Mas tu, vais de férias, isso é óptimo. Eu fico em Birmingham o Verão inteiro, uma estopada.

E então terminada a dança, chegada a hora de nos separarmos, para o papá e mamã não darem escândalo, dizemos de novo:

‑ Bem, então adeus Mackie... - E o beijo, ao canto dos lábios, diz o resto.

- Adeus...

E o olhar que se demora diz ainda um pouco mais.

Foi ontem, era à noite. Ao alvorecer, no aeroporto de Londres, após horas de caminho de autocarro, uma chávena de chá e um sonho constituem a minha ração de sobrevivência. O papá e a mamã não despregam de mim o olhar e eu estou terrivelmente nervosa.

‑ Mamã? Se eu não gostar daquilo, posso voltar logo?

- Claro, podes voltar quando quiseres... O que é que se passa? Parecias tão contente por partir.

‑ Nada... está tudo bem, só que... se não gostasse...

‑ Tu, que gostas tanto de sol, isso admirar‑me‑ia... logo que lá estiveres, esqueces a Inglaterra.

Inibi‑me de fazer a pergunta diante do papá e dos seus amigos, para não os vexar. O papá deixou‑me partir com eles para o Iémen, seu país natal. Abdul Khada e o seu filho Mohammed convidaram‑me para casa deles, viajam comigo, são muito simpáticos e generosos. Uma tal pergunta da minha parte tê‑los‑ia ofendido seguramente.

Abdul Khada é um amigo do meu pai, de quarenta e cinco anos, cabelo preto frisado, bigode extremamente farfalhudo e uma elegância algo contraída. Ao lado do meu pai, sempre ligeiramente curvado, mantém‑se erecto, com ar de seguro de si, dominador, apesar da sua estatura relativamente modesta. O seu filho mais velho, Mohammed, mais baixo, corpulento, gordo mesmo, parece simpático, como frequentemente os gordos, mais afável e caloroso. Na realidade, o pai tem uma cara rebarbativa, a dar para o feio, enquanto que o filho é atraente. Mohammed é casado e tem dois filhos. Em verdade, sei pouca coisa acerca deles. Eles são, acima de tudo, os amigos do papá.

- Tens medo do avião, Zana?

‑ Não há‑de ser nada, mamã...

Na verdade, tenho medo, mas não me agrada dizê‑lo. É esse o meu carácter. Mentalmente, sinto‑me forte, sólida. Contudo, este baptismo de voo, que me vai levar para milhares de quilómetros de casa, provoca‑me uma espécie de tremura interior, a impressão de que o perigo me espreita, com um buraco estranho no estômago, mais como uma bola de vazio. Não sei como identificar esta sensação. Digamos que esta primeira viagem de avião, a primeira da minha vida de adolescente, é emocionante, mas eu não o confessaria.

‑ Preferia partir ao mesmo tempo que a Nadia.

‑ A tua irmã vai ter contigo dentro de quinze dias apenas, nem sequer hás‑de dar pelo tempo a passar.

A mamã tem confiança em mim, sabe‑me razoável. Verifica a minha compostura, alisando‑me ao de leve a saia às flores.

‑ Vais aproveitar o sol de lá. Escreves‑me à chegada, logo que tiveres visto o teu irmão e a tua irmã. Onde está a tua mala?

Tenho a mala entre os pés calçados com sandálias de couro. Só levo roupas leves, uma muda de saias e.T‑shirts, alguns artigos de higiene, os meus preciosos livros e a minha música. Aquela é a minha primeira mala, novinha, castanha; a da Nadia é azul. Corremos os grandes armazéns de propósito, na semana anterior, e eu estava mais contente do que hoje com a ideia de ir de viagem.

Homens de negócios, armados com as suas attaché‑cases, correm para apanhar os primeiros aviões da manhã. De súbito, o aeroporto anima‑se, o painel luminoso crepita, afixando números de voos para todo o Mundo. É um espectáculo fascinante. Todas aquelas luzinhas representam quase todo o Planeta e aqui, na sala de espera, dou‑me estupidamente conta de que o Mundo é enorme.

O meu pai e os seus amigos voltam do terraço, de onde se vêem os aviões descolar. Por detrás do seu bigode hirsuto, o papá está bastante sorridente. De mãos nos bolsos, o corpo ligeiramente inclinado para a frente, os ombros flectidos, na sua atitude preferida, conversa em árabe com os seus amigos. O sorriso é raro nele. A sua cara e a sua habitual expressão taciturna dão‑lhe mais o aspecto de um ser ávido de natureza.

‑ És respeitosa com o meu amigo Abdul Khada, quando estiveres com a familia, mostra‑te bem‑educada.

‑ Sim, papá.

‑ Vamos, está quase na hora!

Abdul avança à nossa frente, seguido do seu filho Mohammed. Apresenta os passaportes, os bilhetes, e trata das formalidades enquanto que eu abraço a mamã em frente da cancela que nos vai separar. O meu nervosismo aumenta. O papá, que não é do tipo terno e só dá beijos nas festas sagradas, inclina‑se, com um último conselho, para um beijo rápido que mal me aflora a cara:

‑ Confio‑te ao meu amigo Abdul Khada, que é um homem muito respeitado na sua terra. Ouve o que ele diz, obedece. O seu convite é muito generoso... Estás‑me a ouvir, Zana?

‑ Sim papá.

Oiço como que por entre um nevoeiro, montes de ideias estúpidas atropelam‑se‑me na cabeça: "E se o avião cair? E se eu decidisse não partir agora, esperar pela Nadia?" Impossível, o papá teria um terrível acesso de fúria. Enquanto judiciosamente transponho a alfândega e a polícia, seguindo os meus dois guias, vejo a minha mala afastar‑se em cima do tapete rolante e desaparecer por detrás das pequenas cortinas de plástico, que voltam a fechar‑se com um estalido definitivo. Estamos de partida, viro o pescoço para dizer mais uma vez adeus à mamã. Gostaria que ela também viesse. Sinto‑me vulnerável, sozinha com estes dois homens de bigodaça e olhar sombrio.

Diante de nós, o enorme terreiro. O avião, ao fundo da pista. O vento cola‑me a saia de flores às pernas. De respiração algo entrecortada, volto‑me, para tentar vislumbrar uma vez mais a mamã por detrás dos vidros do terminal, mas já não consigo distinguir as caras. Como cabelos a cada rajada de vento. O gosto do shampoo da véspera fica‑me no canto dos lábios, misto de baunilha e mel que cheira a férias.

Esta viagem será formidável, magnífica, coisa de que, desde o princípio, eu e Nadia não deixámos de nos convencer. Simplesmente, tenho medo de subir para aquela águia grande, imóvel, que espera, de borco, escancarada para me engolir inteira. Quanto mais avanço, mais ela cresce! Nunca teria imaginado que um avião fosse tão grande. Nunca tinha visto nenhum de perto, só quando eles passavam pelo céu de Birmingham como flechas reluzentes, com a sua cauda de fumo branco.

O meu coração bate: "Vou de férias, vou de férias." Não paro de repetir para comigo a fórmula mágica. Parto para seis semanas de sol, de mar, de liberdade, de descobertas, com desconhecidos, para um país desconhecido. Eis‑me, pela primeira vez, atirada para o Mundo.

Ainda na véspera o papá dizia, ao ver‑nos sair, à minha irmã e a mim:

- Não venham tarde! Tenham cuidado com os rapazes! Não falem com os desconhecidos na rua!

Continua rígido e picuinhas em relação à educação das filhas.

Ainda ontem eu estava protegida, no nosso meio, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, com o papá e a sua autoridade, a mamã e o seu sorrisinho triste. A Nadia e eu festejámos a nossa partida para férias com uns amigos e por uma vez o nosso pai se não mostrou demasiado exigente em explicações. Antes pelo contrário, mostrou‑se mesmo simpático. Habitualmente, quando quero sair para ir ter com a minha amiga Lynette, por exemplo, ou simplesmente para sair um pouco de casa, suspeita sempre de qualquer coisa de anormal. Optei, por isso, na maioria das vezes, por me escapulir sem dizer nada, contando com a mamã para as consequências. Se ele soubesse que eu fumo, se ele soubesse que tenho um namorico... Que história! Apanhava por certo um tabefe e uma descompostura a propósito dos costumes dissolutos da juventude inglesa. às vezes, detesto‑o. Tenho quinze anos, farei dezasseis este Verão, e gostaria de um pouco mais de liberdade. A Nadia também. Em Birmingham, as raparigas da nossa idade são muito mais livres com os seus pais.

Ao subir aquela escada atrás de Abdul Khada, ao voltar‑me uma vez mais para ver o terminal, agora tão longe, torno a pensar na minha irmã para esquecer este avião.

Pobre Nadia, aquela história descabida do pretenso roubo do expositor impede‑a de partir ao mesmo tempo que eu. Teve de esperar pela autorização da assistente social encarregada de a vigiar e de repente as datas de viagem deixaram de poder coincidir. A mulherzinha foi mesmo lá a casa, para se informar da razão destas férias no estrangeiro. A mamã explicou‑lhe tudo, os amigos do papá, a oportunidade de conhecer os nossos irmãos e irmãs, o sol, que não nos faria mal... É verdade que em Birmingham o sol frequentemente se esquece de nós.

Em princípio, só a Nadia devia partir. A Ashia, a nossa irmã mais nova, e eu estávamos um pouco invejosas. Para Ashia, foi a negativa. Era pequena demais. Eu insisti. Primeiro, no interesse de Nadia. Aborrecia‑me vê‑la partir sozinha. Nunca foi a parte nenhuma sem mim. Depois, pelo Iémen. O papá falava‑nos de um país magnífico, gabava a beleza das paisagens, as travessias do deserto em camelo, as casas alcandoradas nas falésias e sobranceiras ao mar azul, a areia dourada, as palmeiras, o sol, os castelos no cimo das dunas, as casas coloridas...

Imaginávamos esse país como aqueles cenários maravilhosos que se vêem nos anúncios de refrigerantes ou de barras de chocolate, um lugar de sonho. Além disso, ao anunciar‑lhe esta viagem, o papá dissera à Nadia:

‑ Na quinta dos meus amigos, poderás montar a cavalo, em pêlo, e galopar ao sol.

Eu sonhava com isso. Como sonhava em ver pela primeira vez o meu irmão e a minha irmã. Eles, foram para lá um dia, muito antes de eu nascer, com três e quatro anos de idade, e o papá quis que ficassem com os meus avós. Sei que, de início, a mamã não estava de acordo. Estava mesmo tentada a mandá‑los voltar, mas devido à sua dupla nacionalidade anglo‑jemenita, não o conseguiu. Hájá alguns anos que ela não fala disso e ninguém em casa evoca esse assunto. Os filhos mais velhos da familia vivem no Iémen, tão‑só. Em Birmingham, somos cinco: a Nadia, a Ashia, a Tina e o nosso irmão mais novo Mo, o último da família.

Suponho que a mamã se resignou à vontade do papá. É ele o homem, o varão, o chefe. No entanto, ao fim de todos estes anos e de todos estes filhos, eles nunca se casaram. Mas todos nós nos chamamos Muhsen, o apelido do pai.

Assim, eu, Zana Muhsen, tenho um apelido e um nome próprio iemenita, mas sou inglesa em todos os poros da minha pele e todos os recantos do meu cérebro. A Nadia é como eu, e, sendo diferente, parece‑se comigo. Sinto‑a mais frágil e ingénua do que eu.

Em relação àquela história completamente absurda de roubo, por exemplo, eu ter‑me‑ia batido com todas as minhas forças, com unhas e dentes de fora. Ela submeteu‑se à injustiça. Quando se limitara a agitar uma pulseira, gritando: ‑ Compras‑ma, mamã? ‑, o vendedor pretendeu que ela a tirara do expositor para a roubar. Resultado: queixa, juiz, tribunal e multa, mais a vigilância daquela tal assistente social. E o papá teve muita dificuldade em aceitar aquela história. Não nos acompanhou ao tribunal, mas não parou de se queixar junto dos seus amigos árabes. Tinha "vergonha" de ver arrastar o seu nome na lama. A sua filha estava "marcada"... Era uma "ladra desprezível" e ele ia repor‑nos no bom caminho, ensinar‑nos a forma de nos comportarmos como verdadeiras mulheres árabes! Segundo ele, encontrávamo‑nos em perigo moral. Estávamos proibidas de usar mini‑saias, de nos darmos com os pretos e de ouvir música de "negro"!

Suponho que talvez aquele vendedor fosse racista, como o papá. A Nadia e eu temos a pele trigueira, assim como a mamã, que já é mestiça, nascida de pai paquistanês e de mãe inglesa. Isso dá‑nos um aspecto "exótico".

Eu pergunto muitas vezes à mamã:

‑ Mas o que é que o papá tem contra os negros?

‑ Não sei, pergunta‑lhe...

Nunca me atrevi a perguntar‑lhe. Limitei‑me ajulgar entender que, no Iémen, os negros eram escravos e que ele continuava a considerá‑los como tal, inferiores.

Quando, no café‑restaurante do papá, ajudamos no serviço, para os pratos de fritos e de peixe, é‑nos permitido falar com os clientes negros, muito obrigado! Em contrapartida, mal estamos na rua, há a proibição paterna de lhes dirigirmos a palavra... Se ele soubesse que tenho um namoradinho das Antilhas!

Abdul Khada faz‑me sinal para ocupar um lugar entre uma senhora e ele. Mohammed instala‑se um pouco mais afastado.

Por enquanto, roo uma unha e de bom grado fumaria um cigarro, mas os letreiros impedem‑mo. A angústia da descolagem reapossa‑se de mim. A angústia do desconhecido também. Parece que vamos voar durante dez horas, até a uma escala na Síria. Depois, mudaremos de avião, para irmos para Sanaa, a capital do Iémen do Norte. Cidade lendária, misteriosa e magnífica, parece. Daí dirigir‑nos‑emos, não sei como, para a aldeia de Abdul Khada.

Vejo‑me já estendida ao sol, de olhos postos no céu, com os pés no Mar Vermelho. Será como que um fabuloso banho de areia, de água e de luz. A Nadia e eu regressaremos douradas como mel de acácia e revigoradas para muito tempo. Quando voltar, terei dezasseis anos e farei o meu curso de puericultura. Adoro crianças. A Nadia voltará para o colégio por mais algum tempo.

Os reactores rugem, cruzo os dedos para esconjurar a má sorte e entabulo uma conversa nervosa com a minha vizinha. Devo falar realmente muito depressa, pois ela tranquiliza‑me:

‑ Não tenha medo, tudo há‑de correr bem, os reactores vão fazer mais barulho ainda, depois o avião vai rolar sobre a pista, descolará e nós descobriremos toda a cidade lá de cima, vai ver, é magnífico quando o céu está limpo.

Tenho as mãos húmidas. As articulações dos dedos embranquecem, à força de apertar os apoios dos cotovelos como se me fosse afundar a todo o momento.

Nesse minuto tenho um pressentimento, mas tão vago que não consigo defini‑lo. Deve ser o medo da descolagem. Afinal, isso é decerto normal da primeira vez. Mas sinto já saudades da mamã. Tremendamente. Não sei porquê, volto a pensar naquele dia em que, correndo na rua, fui abalroada por um carro. Tinha mais ou menos cinco anos. Revejo‑me voar pelo ar, com a sensação de atravessar o tempo e todas as eras do Mundo. O carro projectou‑me tão alto que tornei a cair no chão, de cabeça para diante, sobre os joelhos, na posição de um feto. Ouvi chegar a ambulância, sem me mexer, sozinha no asfalto, com o meu sofrimento e o meu medo.

Essa é, até agora, a minha única recordação triste. Gosto da minha vida em Birmingham, gosto da minha família, do meu futuro, dos meus amigos e do Mackie. E de música. Como não estou junto da escotilha, a visão planetária de Londres escapou‑me. Deixo o meu país de olhos fechados, até que o avião retome a horizontal e que a tremura, lentamente, me abandone.

Ao meu lado, Abdul Khada já ressona. Ressonará durante dez horas, até à Síria.

Uma sensação de calor asfixiante tolhe‑me a garganta; com o peito oprimido, desço a es cada do avião sem saber de todo onde estamos. Julguei ouvir, alguns minutos antes da aterragem, que estávamos a chegar a algum lado, mas sem conseguir compreender exactamente aonde. Aliás, eu estava por demais ocupada a cerrar os dentes para fazer a mais infima pergunta a Abdul Khada.

- De onde vem este calor? São os reactores do avião?

Ele solta uma gargalhada.

- Isto éo tempo, é a temperatura normal aqui,já não estás na velha e húmida Inglaterra!

A minha reflexão divertiu‑o muito e ele olha‑me com um arzinho superior.

‑ Onde estamos nós?

- Na Síria.

"O que faço eu, Zana Muhsen, na Síria? Porque é que não fiquei em Sparkbrook com a mamã e a Nadia?" Bem posso olhar à minha volta que nada vejo de anormal. Toda a gente caminha tranquilamente pela pista em direcção aos edifícios do aeroporto, ninguém parece encontrar o que quer que seja de estranho. Excepto o facto de a respiração se tornar um exercício penoso. O nariz seca, os pulmões retraem‑ se, esfalfamo‑nos à procura de ar. Então, digo para comigo: "Bem, haja calma, nada está a correr mal, vais de férias, fizeste uma escala na Síria, na realidade estás de viagem. São as surpresas do clima. E a Nadia em breve vai ter contigo. Não vale a pena perder a cabeça."

Caminho como os outros, com os outros, para apagar do espírito este desejo brutal de procurar uma porta de saída, alguém a quem dizer: "Por favor, leve‑me para casa."

Está tanto calor cá dentro como lá fora, muita gente deambula, arrastando consigo malas e embrulhos, à procura, como nós, do seu avião de correspondência. Abdul Khada informa‑se, em árabe, e traduz‑me:

- Temos de esperar, há ali uma sala, o avião só chega daqui a um bocado.

Pensei que um bocado... seriam alguns minutos, mas os minutos correm e transformam‑se em horas. Outros esperam como nós, mexem‑se, estendem‑se nos bancos de madeira, parecem achar tudo aquilo costumeiro, normal. Pressinto‑os familiarizados com aquele género de esperas intermináveis. Não têm a minha impaciência e não sofrem com aquele calor tórrido. Encharco‑me em Coca‑Cola, transpiro e volto ao princípio. Cada garrafa ingerida torna a desaparecer sob a forma de água. Debaixo da minha T‑shirt nascem incessantemente regos de transpiração. A planta dos pés cola‑se‑me ao interior das sandálias de couro. Daria o que quer que fosse para tomar um duche fresco.

Ao cabo de uma hora, ou mais, decido ir aos lavabos para me refrescar. Abdul Khada indica‑me o local uma porta ‑ e ao abri‑la o odor apodera‑se de mim. Um cheiro nauseabundo. É uma pequena divisão, pejada de gente que espera, e as latrinas estão à vista, simples buracos no chão, imundícies por todo o lado. Sufocada, torno a sair logo a seguir e precipito‑me para Abdul, para lhe explicar.

‑ Há certamente outro sítio para os turistas? Lavabos limpos, normais?

Ele tem de novo aquele riso, os dentes brancos sob o bigode, como se eu tivesse proferido uma estupidez.

‑ Não sejas tão esquisita!

Deve tomar‑me por uma inglesa pretensiosa, mas como fazer para nos refrescarmos num sítio tão fedorento? Saí tão depressa que nem tive tempo de vislumbrar uma torneira. De resto, por certo que não existiam. Água. Dir‑se‑ia que a água não existe.

Torno a sentar‑me no banco de madeira, sem nada acrescentar. Antes morrer que lá voltar.

Aqui, o tempo não passa, estagna. Chegámos ao princípio da tarde. Agora a noite cai e a multidão reduz‑se pouco a pouco, à medida que os aviões iluminados atraem grupos de pessoas como borboletas da noite.

Tendo‑se esvaziado o aeroporto, as poucas conversas ecoam como numa igreja. Abdul Khada e Mohammed não são muito faladores e sinto‑me cada vez mais deprimida. Encontramo‑nos aqui há sete horas. A noite caiu por completo. Lá fora apenas se vêem algumas luzes vermelhas ou brancas. Estou farta de Coca‑Cola, suja, empoeirada, e tenho dores de cabeça.

Por fim, um homem vem fazer‑nos sinal para abandonarmos a sala de espera, e o pequeno grupo desagrega‑se. Satisfaz‑me fazer, enfim, qualquer coisa, mexer‑me, caminhar na noite morna, mas aquilo que vislumbro à nossa frente não é reconfortante. Um pequeno avião, nada a ver com o Jumbo a jacto que nos trouxe até aqui. Tem um ar tão miserável, tão frágil. Um passarinho vulnerável.

Desta vez instalo‑me junto da escotilha sobranceira à asa. Infelizmente para mim, pois no momento da descolagem essa asa começa a estremecer de tal forma que temo vê‑la despedaçar‑se.

O tempo pára uma vez mais. Horas intermináveis. São cinco da manhã e estamos a chegar a Sanaa quando, enfim, uma voz fanhosa fala pelo altifalante. Li num prospecto inglês que essa cidade é por vezes designada "o tecto da Arábia".

Os sobressaltos do pequeno avião já não me amedrontam, dado estarmos a chegar. Olho o céu azul e rosa através da escotilha. Chegámos enfim ao Iémen, vou finalmente poder refrescar‑me e restabelecer‑me um pouco.

Na pista, o ar que nos acolhe é completamente diferente do de Damasco. Tão leve, tão puro, que atordoa e tira o fôlego. Isso a acrescer ao cansaço de todas aquelas horas de viagem e de espera sem sono e sem alimento, sinto‑me completamente ébria.

‑ Aqui está mais fresco...

Abdul Khada respira a plenos pulmões o ar do seu país e diz, sorrindo:

‑ Sanaa é a cidade mais fresca do Iémen, mas ainda é cedo...

‑ Para onde vamos agora?

‑ Para Taez, no Sul, não longe da minha aldeia. Vais conhecer a minha família.

Este aeroporto, que atravessamos por entre o ar leve, está construído fora da cidade, no deserto. Nas cercanias, nada. De novo uma sensação estranha ao vermo‑nos numa pista de betão, com aquela paisagem à nossa volta.

Ao chegarmos ao edifício da alfândega, noto que, na fila, os viajantes me olham com ostentação. Pelo menos, para as minhas roupas, que não para a minha cara. Trago uma T‑shirt de algodão e uma saia às flores que me tapa os joelhos, não vejo em mim nada de especial, e no entanto os olhares são insistentes. Sobretudo os dos homens, pois as mulheres são menos numerosas, usam véu e vestido comprido. Aquela curiosidade é‑me algo irritante.

‑ Porque é que eles olham assim para mim?

Continuando a sorrir, Abdul Khada responde negligentemente:

‑ Não leves a mal, não há por aqui muitas mulheres vestidas como tu, não estão habituados. Mas nas cidades, há muitas mulheres modernas e que se vestem muito pior do que tu!

"Muito pior do que eu? Então visto‑me mal, de forma indecente? É bom que saiamos daqui depressa. De resto, gostava de ver o deserto."

Este deserto é decepcionante, não tem nada da paisagem romântica, ondulante, de dunas de areia, que vemos nos filmes, como eu esperava. Vislumbro apenas algumas casas de pedra degradadas, que parecem abandonadas, e à nossa frente trilhos de pistas sinuosas.

Passados dez minutos, um táxi, um grande automóvel branco, pára diante de nós para nos levar. Lá dentro há seis lugares. Abdul, Mohammed e eu instalamo‑nos à retaguarda. Esta deve ser aqui a forma de levar seis pessoas num táxi, de uma assentada. Tenho tanta fome, tanta sede, tanto sono, e estou de tal forma desiludida com esta chegada desértica e com a viagem que se anuncia que nem sequer observo a paisagem. Parece que temos de rodar quatro horas antes de chegar a Taez.

Os dois homens conversam em árabe com o motorista e eu cabeceio, embalada pelos solavancos da estrada, não tendo nem vontade de fazer perguntas nem de que eles me traduzam a sua conversa. Nada me interessa, gostava de recuperar, de dormir, dormir, e dormir mais ainda, mas se possível numa boa cama, e depois de um duche e de uma refeição conveniente. Há vinte e quatro horas que não consegui nem lavar‑me, nem comer, nem dormir...

Finalmente, Taez, e nova decepção. Tudo se me afigura minúsculo, as ruas estreitas, as casas sujas, as lojas que se ligam umas às outras, uma confusão inextricável, onde, apriori, se não distingue nada de preciso nem de notório. O bairro que atravessamos é sujo, poeirento, e seguramente muito pobre. As casas brancas são de betão, com telhados em terraço e minúsculas janelas gradeadas. E o calor, este maldito calor asfixiante em que se misturam os odores, os persistentes maus cheiros dos animais, os fumos dos automóveis e as especiarias.

O automóvel é constantemente detido pela turba, que não parece prestar‑lhe mais atenção do que a um burro. Alguns conduzem, aliás, burros e camelos com mais precauções do que o nosso motorista conduz o seu carro.

Só ouço alarido, só respiro poeira, só vejo detritos por todo o lado, frutos podres, restos de comida espalhados ao acaso pela rua, esmagados pelas rodas dos automóveis e pelos pés dos transeuntes.

Nos postais do meu pai, as casas tradicionais, milenares, pareciam magníficas, com as suas cores, as suas esculturas de renda branca. Aqui, muito pelo contrário, só vejo uma amálgama de imundícies, de animais e de táxis.

Algumas mulheres, raras, vestidas à ocidental; todas as outras vestidas conforme a tradição árabe, incluindo o véu. Na realidade, de modernismo, como dizia Abdul Khada, não estou longe de representar o pior.

Casualmente, vislumbro enfim, num cruzamento, algumas casas de cores estranhas, creme, açafrão, que atraem a luz, depois ruínas apenas, pedras amontoadas no chão.

Após a travessia do centro da cidade, Abdul Khada informa‑me, em inglês, de que vamos a casa de um seu amigo.

- Passamos lá a noite, tu precisas de dormir, amanhã partimos de novo para a aldeia.

- Está bem.

Teria aceite o que quer que fosse, desde o momento que se tratasse de parar em qualquer sítio e de nos lavarmos.

O grande automóvel vira com dificuldade para uma rua tão pequena que a carroçaria quase raspa pelas casas, abrindo caminho por entre os transeuntes. Distingo portas de madeira, janelas curiosamente ornamentadas com decorações brancas, paredes de tijolo ou de pedra, mas é‑me impossível ver os andares de cima, pois rasamos as paredes. Abdul Khada e o motorista discutem em árabe, parecem procurar a casa. Finalmente, paramos diante de uma grande porta castanha.

‑ Chegámos... ‑ diz Abdul Khada. E imediatamente a porta gira sobre si mesma, enquanto nós saímos do táxi para o calor e a poeira.

O amigo de Abdul Khada traz um turbante encarnado enrolado na cabeça, uma camisa e uma espécie de saia comprida, de algodão, sem costura, que lhe cai até aos tornozelos. Recebe‑nos sem me prestar muita atenção e não fala uma palavra de inglês.

Penetramos num corredor de betão com o chão coberto por um linóleo com motivos coloridos, depois numa sala bastante grande, onde caminhamos por cima de tapetes, belos tapetes de motivos complicados e tons múltiplos. Algumas esteiras e almofadas servem de cadeiras. Parece‑me que Abdul Khada me disse que o seu amigo era bastante rico... Aparentemente, os únicos sinais de riqueza estão ali. Com uma televisão a um canto e uma ventoinha eléctrica, que refresca um pouco a atmosfera, em cima de uma mesa.

Estou de tal forma cansada, comi tanta poeira e transpirei tanto que tenho os nervos tensos como elásticos prestes a rebentar. O homem conversa durante um instante com Abdul Khada e indica‑me a casa de banho.

‑ Podes ir tomar duche e mudar‑te... Zana.

Entro numa divisão bastante grande, de estilo ocidental, mas sempre ornamentada com um buraco ao jeito de retrete. Pouco me importa, desde que me possa lavar. Este é um verdadeiro duche, e depois de ter vestido roupas frescas sinto‑me um pouco melhor. Na sala, os homens sentaram‑se para conversar e à minha chegada levantam‑se todos ao mesmo tempo. Abdul Khada diz‑me que vão sair para fazer compras, para podermos comer. Nenhum me propõe sair com eles e deixam‑me sozinha naquele grande salão.

Sinto‑me um pouco perdida, sentada em cima de uma almofada a um canto da sala, mas quase de imediato abre‑se uma porta e uma mulher, seguida de duas raparigas, vem instalar‑se ao meu lado. Não as vi ao entrar. Suponho tratarem‑se da mulher e das duas filhas do nosso anfitrião. Aqui, sabê‑lo‑ei mais tarde, as mulheres nunca entram numa sala quando os homens lá se encontram. Tornam‑se invisíveis, aguardando as ordens para os servir ou preparar bebidas, ou apresentar os jovens filhos varões às visitas.

Tenho, desde logo, a impressão de que elas só entraram para me observarem tranquilamente. Não dizem uma palavra de inglês. Bem gostaria de conversar com elas, de fazer perguntas acerca da cidade, acerca da aldeia para onde vou, sobre a distância, mas estou condenada ao silêncio e a um sorriso de tempos a tempos.

O meu cansaço é tão grande, aquela solidão e impossibilidade de comunicar tão estranhas, que sinto de súbito a garganta embargada. Esfomeada, tão longe de casa, debilitada ao ponto de já não aguentar as costas direitas, eis que irrompo em soluços, como se me tivessem abandonado para sempre. Então a mulher abeira‑se de mim e beija‑me nas faces, as filhas aproximam‑se e tentam consolar‑me por gestos, com mímicas, sorriem‑me com o olhar, lastimando‑me, e eu sinto‑me na verdade perfeitamente disparatada por me ter ido abaixo daquela forma. Também por gestos, dou‑lhes a entender que gostaria de um lápis e de papel. Uma das filhas sai e no regresso traz aquilo que eu pedi; agradeço‑lhe com um sorriso e torno imediatamente a desfazer‑me em lágrimas. É impossível impedi‑las de correr. Uma verdadeira crise, silenciosa, enquanto me esforço por desenhar objectos na folha de papel e por escrever a palavra em inglês, ao lado.

Não sei por que faço eu aquilo. Para que serve desenhar uma garrafa, ou uma casa, ou um avião, num pedaço de papel de embrulho, diante de três mulheres árabes, nas entranhas de uma casa de Sanaa, no tecto da Arábia? No entanto, uma das raparigas copia de novo, desajeitadamente mas com boa vontade, tudo aquilo que eu faço. Desenhos e palavras. E quanto mais eu choro mais a mãe se entristece, ao ponto de se pôr a chorar juntamente comigo. De tal forma que no regresso dos três homens, estamos as duas transformadas em fontes de lágrimas. Abdul Khada parece surpreso e preocupado.

‑ O que é que se passa? Por que estás tu a chorar dessa forma?

‑ Não sei, pergunte antes a esta mulher por que chora ela!

Ele interroga então a mãe em árabe e traduz‑me:

‑ Ela chora porque está desolada por ti, gostaria muito de falar contigo, mas é incapaz.

O olhar daquela mulher está cheio de intensa compaixão. É verdade que ela parece sentir para comigo uma real comiseração. Na altura, não compreendi a sua atitude, mas ela "sabia". Desejaria ter‑me prevenido do perigo. Estou‑lhe grata, mas infelizmente já era tarde demais. A armadilha estava montada, já nada me podia salvar naquele dia de Julho de 1980, em que eu ainda me julgava de férias. Não havia a menor saída de emergência. Eu estava presa. E não o sabia. Ela julgava ver‑me chorar pelo meu destino. Eu chorava apenas de cansaço e de fome, sem conhecer o meu verdadeiro perigo.

à minha volta, todos falavam em árabe, comiam com os dedos alimentos desconhecidos; julguei reconhecer frango cozido, bolachas de farinha com manteiga, frutos; bebiam qualquer coisa branca, um género de leite coalhado. Eu pensava vagamente na mamã, na Nadia, em Inglaterra, no restaurante onde tínhamos de servir as batatas fritas e o peixe, a cerveja em canecas, na música, nos meus amigos... Tudo aquilo me parecia já tão distante, estava verdadeiramente perdida, sozinha no tecto do mundo árabe.

Pouco comi. Tinha o estômago vazio, mas o meu cansaço era demasiado para poder saciar‑me convenientemente. Só pensava em dormir. A mulher trouxe‑me um lençol, deitei‑me sobre uma esteira e mergulhei num sono pesado e profundo, com os olhos a arder de lágrimas secas, como uma criança fatigada.

5 dias sucedem‑se. De manhã, acordou‑me um cheiro agradável a ovos e cebolas. Os choros da véspera estão esquecidos. Levanto‑me, lavo‑me, e, em muito melhor forma, como com apetite. Já só penso nas férias. Despedimo‑nos da família e pergunto a Abdul Khada se podemos dar um passeio pela cidade.

‑ Gostava de comprar recordações para levar para casa.

- Terás todo o tempo para o fazer mais tarde. Hoje, partimos para as colinas do Maqbana.

- Onde é que isso fica?

‑ No sul.

- O que vamos nós lá fazer?

- Ver o resto da minha família, ficaremos em minha casa.

‑ É longe?

‑ O caminho é longo e difícil, a estrada não está toda alcatroada, só ao princípio.

Todos aqueles nomes, Maqbana, Taez, me não dizem absolutamente nada. Nunca vi um mapa do Iémen, não havia nenhum em Birmingham. A experiência da véspera leva‑me a tomar precauções. Levo comigo frutos e caramelos de sumo de laranja, para não ter fome nem sede.

Deixamos a casa, fresca e calma. Logo que transposta a porta, somos de novo completamente dominados pelo calor e pela poeira. Sobretudo pelo calor, como uma massa asfixiante, que sedenta e provoca um nó no estômago.

‑ Devias mandar uns postais para casa e dizer‑lhes que está tudo bem, que chegaste bem. Ponho‑os no correio na cidade, chegam mais depressa a Inglaterra.

Abdul Khada tem razão e imediatamente me encarrego dessa tarefa. Para a mamã, um postal representando Bab aí yaman, que não vi, cuja localização ignoro, mas que a cores é bonito. Um outro para a Lynette, com casas de tijolo vermelho e janelas brancas. Abdul Khada pede‑me que me despache. Vislumbro de passagem lojas de roupa, de cerâmica, de legumes, expositores de qat, aquelas folhas que os iemenitas mastigam. Não há tempo para divagar, Abdul Khada mete ao bolso os postais em que, de pé na rua, escrevi duas frases rápidas.

‑ Como é que se vai para a aldeia? De táxi, como ontem?

‑ De Land Rover, é o único automóvel que consegue circular na estrada das colinas.

Aguardamos, debaixo do sol, a chegada do veículo, que ele alugou especialmente para a viagem.

‑ Não há autocarro?

‑ Para lá, não.

Lá... nas colinas do Maqbana, é tudo quanto tenho de saber. Abdul Khada poucas informações turísticas dá. O Sol está no seu zénite quando finalmente subimos para o Land Rover. Se bem entendi, o condutor é o marido da sobrinha de Abdul Khada. Leva a crer que este homem é parente de toda a gente que encontramos.

Não somos os únicos viajantes: doze passageiros, contando com Abdul Khada, com Mohammed e comigo. E duas mulheres apenas, sentadas à frente, completamente cobertas de preto. São umas privilegiadas, pois nós amontoamo‑nos todos na retaguarda, acotovelando‑nos, apertados como sardinhas.

Durante cerca de uma hora, a estrada é relativamente plana e lisa. Dizem‑me que foi construída pelos alemães. A paisagem circundante nada tem de cativante. Silvados, terra árida e, lá em cima, o Sol. A única distracção são as barragens na estrada e as verificações de documentos. De trinta em trinta quilómetros, ou quase, o Land Rover é detido por soldados armados, por polícias.

‑ Porque é que eles, aqui, fazem isto tantas vezes?

Abdul Khada encolhe os ombros distraidamente.

‑ É para verificar a licença de viagem.

‑ Não se pode viajar sem licença?

‑ Não. Cada tribo tem as suas fronteiras. Dantes, havia muitas guerras entre tribos, pessoas que se matavam; o exército está à espreita e agora há paz.

A paz, mas eles estão todos armados com espingardas e não param de pôr o dedo no gatilho, como se estivessem prontos a disparar. A maioria dos homens mastiga qat, a droga local. Olhos pretos, bigodes, espingardas, tudo menos apaziguadores. Mas há um tal número de barragens desse género que acabo por me habituar; de resto, os soldados não parecem interessar‑se particularmente por um ou outro de entre nós. Observam os papéis e fazem sinal para seguir.

Ao cabo de uma hora deixamos, pois, a estrada, para tomar um caminho que leva às colinas. A paisagem continua igualmente monótona, uniforme. As aldeias sucedem‑se e assemelham‑se. Por vezes, algumas ruínas. Pedras caídas no chão, estaladas pelo calor. O cenário é hostil. Só de quando em quando vislumbro algumas silhuetas furtivas. De tempos a tempos, uma criança escanzelada, e alguns carneiros, ou uma vaca, no deserto pedregoso. Pergunto‑me o que arranjarão aqueles animais para comer, à parte as esporádicas urzes ressequidas. à passagem do Land Rover, algumas galinhas, entretidas a debicar nos escombros de velhos edifícios esboroados, dispersam‑se, cacarejando. Matilhas de cães escanzelados revolvem o lixo em frente das casas, devorados pelas pulgas, coçando‑se como histéricos.

Por vezes, quando o Land Rover atravessa pequenas aldeias, passamos por mulheres veladas, que transportam jarros ou bidões de água à cabeça. Aí, o espectáculo é menos sinistro. Os homens estão sentados diante das casas e conversam, e logo que o automóvel abranda à sua frente param de falar e encaram os passageiros. Devo chamar particularmente a atenção, pois eles fitam‑me intensamente. Os seus olhos não me largam um segundo, como que fascinados e reprovadores, enquanto alguns passageiros descem.

Por vezes, alguns interpelam Abdul Khada, sem pararem de mastigar o seu qat e de cuspir jactos de saliva. Suponho que lhe dão as boas‑vindas ao país, porquanto há quatro anos que ele partira. E suponho igualmente que falam de mim. Como não entendo, contento‑me em sorrir e em cumprimentar educadamente com a cabeça, para imediatamente desviar o olhar.

"Sê bem‑educada e respeitadora", recomendou‑me o papá. Sou‑o tanto quanto me é possível.

As casas são todas iguais, os mesmos telhados achatados, as mesmas paredes de uma cor estranha, castanho sujo, o que se compreende. O material empregue, explica‑me Abdul Khada, é essencialmente bosta de vaca seca, aplicada sobre pedra. Dir‑se‑iam velhas de centenas de anos, com as suas minúsculas janelas fechadas por portadas, para as proteger do sol. Nem uma verdura, nem um jardim, ruelas por entre nuvens de poeira.

O tempo passa. O tempo não tem realidade neste caminho de terra e pedregulhos. Parece que vamos para o fim do Mundo.

à tarde, chegamos enfim àquilo que me parece um verdadeiro oásis. Rolámos durante algum tempo ao longo de um rio verdejante, surgiram campos de cultura, árvores de fruto. A aldeia parece próspera.

‑ Onde estamos nós?

- A aldeia chama‑se Risean. Vamos parar para beber.

Aqui, tudo é diferente e simpático. Campos de batatas, cenouras, cebolas, alfaces, couves, plantações de especiarias olorosas e desconhecidas. Apercebo mesmo cepas de vinha, mas sobretudo árvores de fruto em abundância. Um verdadeiro pomar. Amêndoas, nozes, pêssegos, alperces, pêras, limões, e outros que nunca vi. Fico a saber que aqueles estranhos frutos são romãs. O local agrada‑me, é um pequeno paraíso. Espero que a aldeia de Abdul Khada seja assim. Muito gostaria de passar férias num sítio tão encantador e tão limpo.

Nas outras aldeias, só dificilmente vislumbravamos pessoas; aqui, está toda a gente na rua, ao sol, todos a trabalhar. Os camponeses são negros e habitam pequenas casas de palha, cabanas cuja pobreza chama a atenção no meio daquela verdura, daqueles campos cuidadosamente cultivados. Gostava de fazer inúmeras perguntas em relação a eles, mas Abdul Khada apenas consente em dar‑me uma informação: chamam‑se Akhdam e são escravos.

Bebemos um delicioso sumo de frutos encamado, depois Abdul Khada faz sinal para voltarmos para o Land Rover.

Abdul Khada parece muito contente.

- Hás‑de gostar da minha aldeia... - diz‑me ele, sorrindo.

‑ Sim, com certeza.

Estou ansiosa por conhecer mais gente, por travar conhecimentos, por viver a aventura das férias.

‑ Temos belíssimas macieiras, e também laranjeiras.

‑ Deve ser o máximo.

A angústia da véspera desapareceu por completo. Torno a mergulhar na contemplação da paisagem, enquanto espero a chegada à terra de Abdul Khada. Imagino uma aldeia como aquela que acabamos de deixar. Mas eis que o cenário muda de novo. Acolhe‑nos um deserto árido, estalado pelo sol, idêntico ao anterior, triste e sem vida. Aguardo com impaciência o oásis seguinte.

Que não virá. Avançamos por entre as colinas; a estrada, mais um caminho, torna‑se íngreme, e o condutor do Land Rover passa para primeira, para subir ao longo de uma parede quase vertical, batendo em pedras e fragmentos de rocha a cada volta da roda. Eu sou sacudida, balançada, tal como o resto dos passageiros. Subitamente o automóvel detém‑se no meio de parte nenhuma.

- É aqui que descemos ‑ limita‑se a dizer Abdul Khada.

Mohammed desce, eu desço, ele cumprimenta os viajantes, o Land Rover faz meia‑volta numa nuvem de poeira e nós para ali ficamos, com as nossas malas, na berma da estrada.

Olho à minha volta: nem uma casa, nem vivalma, nada. Colinas nuas a perder de vista, algumas moitas dispersas, como tufos de cabelos doentes.

‑ Onde é que o senhor mora?

Ele aponta o dedo em direcção a uma colina por detrás de nós.

‑ Ali em cima.

Abdul sorri de orelha a orelha, pega na minha mala e, lentamente, começamos a subir um caminho pedregoso e a pique. Em direcção a onde? Em direcção a quê? Começo de novo a ficar preocupada. Quem me dera não ter feito aquela viagem, nunca ter partido nem subido para aqueles malditos aviões. As minhas sandálias derrapam e escorregam‑me dos pés a cada pedra; tenho calor, sede, e sinto‑me suja de novo. Quando, finalmente, atingimos o cimo da colina, uma aldeia estende‑se à nossa frente e eu tenho um suspiro de alívio. Não é tão bonita como a anterior, mas vou poder lavar‑me. Há dois dias que isso é uma obsessão. Poeira, calor, sujidade, só penso em meter‑me num duche.

O espectáculo daquela aldeia é curioso. As casas todas iguais, agarradas à colina, ao redor outras colinas, moitas ainda e sempre, algumas árvores, raras. Tudo aquilo parece suspenso entre o céu e a Terra e de lá de baixo, ao primeiro olhar, só se vê uma montanha de poeira branca e aquelas casas fantasmáticas.

- Qual é a sua casa? ‑ pergunto eu educadamente, esperando que Abdul me indique a mais próxima de nós.

‑ Aquela, lá em cima!

Indica com o braço esticado uma casa isolada, para lá da aldeia, no cimo de uma colina mais alta.

Aves de rapina desenham círculos a toda a volta. Aquilo dir‑se‑ia o covil de um urso. A julgar pelo que vejo, é preciso subir a vertente daquele precipício abrupto, por degraus escavados na rocha, para lá chegar.

Fico um instante a retomar o fôlego e a contemplar aquela casa, estupefacta com o seu isolamento. É sobranceira a toda a aldeia e domina aquele universo seco, vazio e selvagem. Vista lá de baixo, parece grande, mas nada acolhedora nem confortável. Como é que se pode viver lá em cima durante um ano ou uma vida?

Avançamos pelo caminho em direcção a uma primeira casa, que Abdul Khada me explica pertencer ao seu irmão Abdul Noor. Um pequeno edifício de rés‑de‑chão, porta única e duas janelas, situado no preciso alinhamento da casa de Abdul Khada, lá em baixo, de tal forma que pondo‑se alguém em pé no telhado da casa lá de baixo, poderia perfeitamente conversar com alguém lá em cima. Na condição de gritar, bem entendido. Mas essa casa é minúscula. É‑me difícil imaginar quem consiga viver lá dentro e como.

Passamos por ela e Abdul Khada conduz‑me à beira do abismo.

‑ Eu não consigo subir isto!

‑ Claro que consegues... olha para o caminho.

Aquilo, um caminho? É quase inexistente e não vejo para onde leva. Ao fim de alguns passos difíceis, surge um minúsculo caminho de cabras ao longo da parede e inicio corajosamente a escalada, esforçando‑me por não olhar para os montes de pedras lá em baixo.

Apenas estamos a meio caminho, os calhaus esboroam‑se sob os meus passos, as minhas sandálias derrapam e eu caio dolorosamente de joelhos por entre uma avalanche de pedras. Solto um tal grito que Abdul Khada me pega por uma mão e me iça, puxando‑me como um peso morto.

É‑nos necessária meia hora para chegarmos ao cume daquele maldito rochedo, onde aquela maldita casa está empoleirada. Estou suada, completamente encharcada, todos os meus músculos crispados. Os dois homens, esses, parecem habituados. Um olhar rápido lá para baixo provoca‑me vertigens. Quando penso que terei de voltar a descer...

Alcandorada lá mesmo em cima, como que no topo do Mundo, aquela casa confronta uma paisagem árida e desolada. Em dezenas de quilómetros e tão longe quanto o meu olhar alcança, só se vêem colinas, montanhas, nada de vivo no horizonte. Aquilo é uma minúscula ilha suspensa. Suspensa no silêncio do crepúsculo. O Sol desaparece por detrás das montanhas distantes, levando consigo ligeiras nuvens violeta, e eu fico durante um bocado de fôlego entrecortado diante daquela paisagem.

"Como é que aqui cheguei? Por que espécie de caminho?" Não tenho qualquer referência, ignoro onde fica a última aldeia que encontrámos, já não sei de onde viemos. Perdida. E aquele silêncio... Nem uma voz humana, nem um grito de animal.

A noite está a cair e também eu sou uma ilha em suspensão naquele céu estranho. Estou dividida entre duas sensações. "Serei um fantasma numa paisagem fantasma?... Não, eu sou Zana Muhsen, estou de viagem ao estrangeiro, este cenário é real, não tenho medo. Tudo é normal, só que desconhecido."

Abdul Khada e Mohammed passam‑me à frente e são acolhidos por vozes humanas. Quebra‑se o silêncio. Descubro a família.

Eis os pais de Abdul Khada. A avó, Saeeda, muito pequenina, de espinha curvada, cabeça grisalha e magra como uma criança. E o avô cego, Sala Saef. Um homem impressionante, muito alto, extremamente magro, uma cara como que talhada em madeira velha, escavada por dois olhos brancos, mortos, e coroada por cabelos igualmente brancos. Depois, Abdul Khada quer apresentar‑me a sua mulher, Ward, mas já Mohammed me mostra a sua própria família, a mulher, Bakela, e as suas duas filhinhas, Shiffa e Tamanay, com cerca de oito e cinco anos.

Eu sorrio, inclinando a cabeça, esperando compreender o que eles dizem. Abdul Khada não se dá ao trabalho de mo traduzir, mas eles, extremamente acolhedores, parecem contentes por me verem. Sou uma convidada de honra.

As três mulheres e as miudinhas usam roupas tradicionais, idênticas às que vi nas outras aldeias. Vestidos de algodão de todas as cores, por cima de calças tufadas de algodão sem costura, ornamentadas com uma guarnição bordada, e chinelas nos pés. Uns lenços pintalgados cobrem‑lhes as cabeleiras. Disseram‑me que é norma rigorosa para as mulheres não mostrarem o cabelo lá fora, na rua, por exemplo, ou quando vão fazer compras. No caso de encontrarem outros homens, tudo deve estar tapado por um grande lenço preto. Em sua casa, ou à porta, podem deixar descair os lenços, mostrar uma franja de cabelo.

Oiço, por toda a casa, o ligeiro ruído das chinelas que toda a gente usa nos pés. O género de sandálias de plástico fabricadas em Hong Kong que por vezes se vêem em Inglaterra, nos pés dos veraneantes. O avô é o único a usar sapatos tradicionais, sólidas solas de madeira, ornadas por uma correia de couro atada em cima.

Muito distante das outras, a casa de Abdul Khada é também muito maior. Uma grande porta principal, pintada de cinzento, dá acesso ao interior, onde imediatamente se tropeça numa escada de madeira que conduz ao primeiro andar.

Entrar naquela casa é como entrar numa cave. Está tão escuro que preciso de alguns minutos antes de conseguir distinguir as coisas. Por todo o lado correm galinhas que se nos metem por entre as pernas e por detrás da porta de um estábulo ouve‑se o bater de cascos de animais. Tal como se lhes sente o cheiro.

Transpomos alguns degraus de pedra para o andar de cima, onde vive a família. As paredes, os pavimentos, igualmente de pedra, estão cobertos por uma espécie de argamassa que cheira a bosta de vaca e tem a consistência da areia endurecida. Toda a casa cheira a estábulo. Ao cimo da escada, entramos numa espécie de pequeno vestíbulo despido, se exceptuarmos algumas almofadas apinhadas a um canto. Todas as divisões dão para esse local de vida principal. Portas de madeira espessa, muito estreitas e dotadas de volumosas fechaduras, dão acesso aos quartos. Para entrarmos neles temos de nos pôr de lado.

Ward, a esposa de Abdul Khada, leva‑me ao meu quarto. É uma mulher sem beleza, da mesma idade que o marido. De tez olivácea, cabelos castanhos, engelhada e balofa ao mesmo tempo, observa as pessoas com os seus olhinhos matreiros, agitando as mãos gastas, em que tilintam pulseiras de ouro. A profusão de jóias que ostenta só acentua a impressão de que aquela mulher envelheceu antes de tempo. Os brincos, ouro sobre uma pele flácida, os anéis, ouro sobre uns dedos deformados, são aqui o símbolo da mãe de família, o reconhecimento do homem pela escravatura consentida no lar.

Esgueiro‑me para dentro da minúscula divisão, o chão coberto por um linóleo, e julgo compreender ser esse um luxo que só existe naquele quarto. Cinco janelinhas minúsculas e estreitas ‑ duas numa parede, três noutra proporcionam uma pequena brisa e um pouco de luz do exterior. àquela hora, nada, para além do negro das colinas, se distingue em ambas as direcções. Um candeeiro a óleo ilumina o tecto e liberta um cheiro a fumo.

Anacrónico, a um canto, um aparelho de televisão; devem tê‑lo ligado para a minha chegada. A imagem é a preto e branco, não muito nítida, e o som roufenho. Bem posso rodar o botão em todos os sentidos, só existem canais árabes, impossíveis de entender.

‑ Comprei‑o para ti, para não te aborreceres ‑ diz‑me orgulhosamente Abdul Khada.

É simpático da sua parte, mas não vejo o que possa fazer com aquele aparelho. De resto, não tenho a intenção de passar as minhas férias fechada naquele quarto. Passarei todo o dia lá fora, ao ar fresco. Não creio que consiga habituar‑me àquele cheiro persistente a fumeiro, a estábulo, a bosta seca nas paredes.

O único móvel do quarto é um colchão de arame, em que está pousada uma enxerga, extremamente fina, da espessura de um polegar, uma almofada e um cobertor. Junto à parede, uma espécie de plataforma um pouco elevada, feita da mesma mistura de areia e de bosta de vaca. Isso serve de banco, de cadeira, de sítio onde nos sentarmos quando não estamos deitados. Ao chegar, reparei no mesmo do lado de fora da casa. Os dois velhos, o pai cego e a mãe de Abdul Khada estavam aí sentados, em cima de uma pequena enxerga idêntica à minha. Aquele deve ser o seu local de repouso durante o dia, para apanharem sol e verem a paisagem. Neste país, respeitam‑se os anciãos. Foram eles que constituíram a família e toda a gente deles cuida.

Um outro quarto está reservado a Mohammed, à sua mulher e às duas filhas que, dada a exiguidade da divisão, dormem no chão. O mesmo em relação aos avós, e um outro, estreito

e comprido, para Abdul Khada e a sua mulher Ward. Terminamos a visita à casa tomando uma escada que leva ao telhado, onde a família passa a maior parte do seu tempo.

Num recanto da escada, uma minúscula cozinha, com um fogão de lenha e uma pequena estufa a óleo. Abdul Khada explica‑me que o fogão serve para fazer os chapatis, espécie de bolachas de farinha que constituem a base da alimentação iemenita. Junto à cozinha, a casa de banho. Descubro‑a quando peço discretamente a Abdul Khada para me mostrar os lavabos. Ele aponta‑me então um minúsculo armário na parede da cozinha e abre‑o.

Para entrarmos, temos de nos baixar. Lá dentro, a escuridão é total, excepção feita a um círculo de luz pálida proveniente de um buraco no chão daquele sinistro recanto. A rudimentar instalação surpreende‑me, ainda assim. Mas do que estava eu à espera? Aqui, as retretes dão para o vazio, o tecto é tão baixo que só nos podemos movimentar de costas curvadas, sendo‑nos os gestos limitados pelas quatro paredes. Uma bacia cheia de água serve de lavatório, sendo impossível usá‑la de outra forma que não acocorando‑nos por cima do buraco. E tudo o que cai por esse buraco escorre pelas pedras da casa, para se ir derramar nas moitas de cardos. O sol encarrega‑se do resto...

Embaraça‑me usar aquele sítio e com o tempo resignar‑me‑ei a lá ir à noite, quando não está ninguém ali ao lado, na cozinha. Se me é necessário ir lá durante o dia, tomo a precaução de subir ao telhado e de me certificar de que não há ninguém nas imediações. Tem‑se sempre a impressão de se ser visto.

É igualmente complicado arranjarmo‑nos. Há que usar uma outra bacia de água, fria, naturalmente, e não há sabão. Felizmente, trouxe o meu de Inglaterra. Nessa noite, não me perguntei de onde diabo podia vir aquela água. No entanto, não havia torneira, não havia água corrente. Usei‑a sem pensar nisso, como se estivesse em Inglaterra; depois daquele longo périplo pelo deserto e pelas montanhas, precisava de me refrescar. Nos dias seguintes, dei‑me conta do trabalho infernal que a utilização daquela água exigia.

Não tenho fome. Isto é tudo tão estranho. Sinto‑me intimidada, incomodada. Preciso de tempo para retomar a consciência e reflectir na sequência da viagem. Sento‑me no chão de linóleo do "meu" quarto e contento‑me em observar a família sentada em círculo, no vestíbulo, ao redor da comida. É uma cena insólita. Instalou‑se cada um deles numa almofada, iluminados pelo candeeiro a óleo, e comem chapatis desfeitos em leite, contidos numa grande tigela única pousada no chão, ao meio da sala. Pegam naquela mistela com as mãos, fazem com ela uma bolota e comem‑na por cima de uma tigela individual mais pequena.

Os seus gestos são hábeis. Observo‑os com curiosidade. A comida a granel na concha de uma mão, ligeiramente sacudida ao voltar, transforma‑se nessa bolota que o polegar projecta para a boca. E volta‑se ao princípio...

Todos eles falam, riem muito, e eu, sozinha no meu canto, digo para comigo que nunca conseguirei comer daquela forma. Mas estou fascinada por aquele espectáculo, testemunha emudecida incapaz de compreender a mais infima palavra. Eis‑me, assim, no meio de uma família iemenita, em plena refeição da noite. Aquela cena vai‑se‑me gravar na memória como uma fotografia de férias. Estou ansiosa por contá‑la às minhas amigas.

Eles bebem água. Há pouco ofereceram‑me aquilo a que chamam vimto, uma espécie de xarope de cássis concentrado, misturado com água, que aqui se compra especialmente para as festas. E a festa desta noite é o regresso dos homens, pai e filho, bem como a minha chegada. Eu, Zana Muhsen, convidada de honra, trazida até cá pelo senhor da casa, Abdul Khada, cuja ausência foi tão longa que o oprimem com uma infinitude de perguntas; é ele o centro da atenção. Faz por si só as despesas da conversa. Todos o escutam respeitosamente. Ele tirou o fato de viagem e vestiu umas calças de ganga, bem como uma camisa sem colarinho. Observo‑o, o nariz adunco, os olhos muito pretos, a boca dissimulada por um bigode hirsuto. Irmãos de uma mesma tribo, aqui, os homens assemelham‑se extremamente.

No fundo, é uma sorte estar cá. Poucos estrangeiros viajam para o Iémen. Sinto‑me aceite, vou saber tudo acerca deles, da sua vida, dos seus costumes, e poder contar montes de coisas no meu regresso a Inglaterra.

Com o seu olhar fixo, de um azul morto, o avô é impressionante. Bakela prepara‑lhe as bolotas, que lhe enfia na boca como a uma criança. Ela é bonita e, ao lado do ancião, ajuventude do seu rosto, radiosa. A tez pálida resplandece, enquadrada por volutas de cabelos pretos lustrosos, encaracolados. Vigia atentamente cada porção de alimento, franzindo umas espessas sobrancelhas que se unem na fronte. O ancião fala pouco, abre a boca a cada bolota e torna a fechá‑la, como um autómato.

Vão‑se agora deitar e eu posso esgueirar‑me para a casa de banho, para aí me arranjar de improviso ao abrigo das escutas indiscretas. Depois, volto às apalpadelas para o meu quarto e instalo‑me na cama, esgotada. É dura e muito desconfortável, e apesar dos meus esforços, continuo a sentir‑me suja. Além disso, a fome que há pouco me faltava abre‑me agora um buraco no estômago.

"O que faço eu aqui? Nesta cama dura como pedra, neste quarto a cheirar a bosta de vaca... Isto é só uma aventura, não ficarei por muito tempo nestas estranhas paragens."

O sono atingiu‑me de súbito como uma cacetada. Nessa noite nem sequer sonhei.

Fui acordada pelo canto do galo. A alvorada filtra‑se através das janelinhas. O tempo necessário para me aperceber de onde me encontro, e salto da cama para olhar lá para fora. As montanhas circundantes têm um aspecto impressionante, dramático. Recortam‑se no céu como gigantes ameaçadores à luz daquele nascer do dia. Agarrada à pequena abertura que dá para o vazio, tenho a impressão de estar ainda no avião.

Oiço passos por trás da minha porta e barulhos de água; um cheiro a fritos dispersa‑se pela casa. As mulheres recebem‑me inclinando a cabeça, sem pararem de falar entre elas. O pequeno‑almoço é composto por chapatis. Que, na realidade, são uma espécie de panquecas, à base de farinha, de água e de manteiga, que se comem mal saem do forno de lenha. O cheiro é adocicado, agradável, o gosto açucarado, mas tem de se comê‑las rapidamente senão endurecem e transformam‑se em pequenas bolachas de pedra. Há também chá preto e açúcar, que Ward, a mulher de Abdul Khada, deita para um grande recipiente. Oferecem‑me leite, que o chefe da casa mandou comprar na mercearia da aldeia, especialmente para me agradar, já que os Ingleses bebem chá com leite. Agradeço-lhe educadamente.

Embora a atmosfera desta casa seja estranha e os seus habitantes também, reconheço que eles fazem tudo o que podem para me serem agradáveis. Seria despropositado fazer ar de impaciência e perguntar quando poderia finalmente ver o meu irmão Ahmed e a minha irmã Leilah. No entanto, morro de vontade. Nunca os vi, eles não falam a mesma língua que eu, mas representam uma parte da minha família e estou curiosa por conhecê‑los finalmente. Em Birmingham, não me fazia a pergunta. Para ser franca, tinha‑me mesmo esquecido da sua existência, e como a mamã já não fala deles, não constituíam de todo uma preocupação para a Nadia e para mim.

Brinco com as crianças diante de casa enquanto espero que Abdul Khada me diga o que vamos fazer. A brincadeira consiste em aprender palavras em árabe. Pedra, mão, cabeça, casa, etc. As duas miudinhas, Shiffa e Tamanay, são enternecedoras e cheias de vida. Shiffa tem oito anos, a irmã mais nova quatro, e parecem‑se como duas bonecas. Os mesmos cabelos compridos, rebeldes e pretos, pelas costas, ornados por um lencinho pintalgado. O mesmo olhar castanho‑escuro, mas radioso de alegria. Duas crianças encantadoras, com quem gosto de brincar. Mas as horas passam, o dia esvai‑se, depois mais uma noite, sem que Abdul Khada me fale em viagem. Desceu à aldeia, sem me propor que fosse com ele, e só reapareceu à noite.

O avô ficou todo o dia no banco em frente de casa, ao sol, cego e silencioso, ouvindo os risos das crianças. As mulheres passaram a maior parte do seu tempo a carregar água e a cozer chapatis. Eu usei de artimanhas de sioux para ir ao cubículo da latrina sem ninguém dar por isso. à noite, tentei comer como os outros e a minha falta de jeito fez rir Abdul Khada. Ele deu‑se conta da minha dificuldade em me sentar no chão e em me servir das mãos. De tal forma que no dia seguinte se decidiu a levar‑me de comer ao quarto, tive direito a um prato, a um garfo e a comida especialmente cozinhada para mim. Compreendeu igualmente que eu me aborrecia.

‑ Queres vir à aldeia ver as lojas? Esta tarde levo‑te lá.

Boa notícia! Abdul Khada vai comprar‑me cigarros. Não que eu seja uma grande fumadora (em Inglaterra, fumo sobretudo às escondidas, uma ou duas vezes por dia, mais por desafio do que por necessidade), mas aborreço‑me e o meu último maço acabou. Aqui, as mulheres não fumam, não têm autorização, segundo o que consegui perceber, mas Abdul Khada não me considera como elas. Eu sou inglesa. Ele trata‑me como sua igual.

Se pudesse ter adivinhado... Se soubesse que tudo aquilo não passava de uma farsa, que aquela casa, aquela família eram a pior das armadilhas... Mas nada, absolutamente nada, me pode por ora preocupar. Ele mostra‑se realmente simpático e atencioso. Eu sou a convidada, aquela a quem se dedica tempo, que se leva a visitar as redondezas.

Há dois caminhos para chegar à aldeia, lá em baixo. A distância a percorrer é a mesma, a única diferença é que, sozinhas, as mulheres não têm o direito de escolher o seu itinerário. Com um homem, podem tomar o caminho à vista, cruzar‑se com outras pessoas; sozinhas, passam por detrás da casa. Um costume.

A aldeia comporta uma centena de casas, muito próximas umas das outras. A de Abdul Khada é a única afastada. à nossa passagem, muita gente o cumprimenta. Ele é conhecido

e parece estar, de uma forma ou de outra, aparentado com todos os homens que encontramos.

A maior parte dos que param para lhe falar têm a mesma idade que ele e trabalharam outrora em Inglaterra. Conhecem o suficiente da minha língua para me perguntarem cortesmente se

gosto do Iémen, se estou contente por cá estar, coisas de todo banais.

As lojas da aldeia, três ao todo, mais parecem cabanas. Uma grade corrediça metálica serve‑lhes de porta de entrada. Nem montra, nem expositor. As prateleiras, presas de esguelha às paredes, aqui cobertas de cal branca, estão quase vazias. Lá dentro pouco se vê, apesar dos candeeiros a óleo pendurados no tecto. Há um vendedor de tecidos, o merceeiro e uma espécie de bazar, onde se pode comprar Coca‑Cola, cigarros. O aprovisionamento é restrito, as conservas escassas. Acho tudo aquilo bastante sujo e pobre.

As casas são todas idênticas: dois pisos, o estábulo no rés‑do‑chão. O cheiro dos animais, das ovelhas, das vacas, dos carneiros, das galinhas, é omnipresente. O calor torna‑o por vezes insuportável para a inglesa que eu sou. De posse dos meus cigarros, em breve percorro aquelas ruas apinhadas de detritos de toda a espécie. Aqui, as pessoas não têm nenhum sítio para se livrarem dos lixos e despejam‑os muito simplesmente diante de casa ou então queimam‑nos de tempos a tempos.

Não vejo nenhum turista, sou eu a única estrangeira, não há qualquer linha telefónica, nem electricidade, e o primeiro aglomerado importante e algo moderno fica para sul, a duas horas de caminho, próximo da fronteira entre os dois Iémens. É a cidade de Taez, onde fui no primeiro dia.

Tenho muita dificuldade em me situar, aqui. Devemos estar a duzentos quilómetros de Sanaa, a capital, talvez mais, mas a estrada era tão complicada e tortuosa que tive a sensação de fazer mil. Não existe nenhum mapa das estradas, não existem postais da aldeia e, seja como for, não há correio à vista. Se quiser escrever da aldeia, terei de dar o meu correio a Abdul Khada, que o entregará a alguém que por sua vez o entregará ao primeiro aldeão que for a Taez. Estamos realmente no fim do mundo, mas, contas feitas, a aventura por enquanto agrada‑me.

Abdul Khada demora‑se a dar notícias suas aos homens que o interpelam. Perguntam‑lhe como está a família, que eu não conheço, em Inglaterra. Em que tipo de fábrica é que ele trabalhou. Perguntam‑lhe também como vai o seu restaurante em Hays. Quer dizer que é dono de um restaurante. Não sabia. Como não sei onde fica essa cidade de Hays de que eles falam. Ninguém se surpreende com a minha presença ao seu lado. O meu pai é amigo dele, isso é o bastante.

Na realidade, nesta aldeia, Abdul Khada não é rico nem poderoso, é um homem que não me parece pretencioso nem autoritário, um cidadão comum, pertencente à classe média, que vive como os outros aldeões, no mesmo tipo de casa, com a sua família‑tribo por que é financeiramente responsável.

Este primeiro passeio pela aldeia correu bem e no caminho de regresso converso aprazivelmente com o meu guia:

- Onde fica essa tal cidade de Hays?

‑ Perto da estrada principal que leva a Sanaa. O meu filho ajudou‑me a abri‑lo.

‑ O Mohammed?

‑ Não. O meu filho mais novo, o Abdullah. Mostrei‑te ontem a fotografia dele.

‑ Ah, sim.

Na realidade, não prestei muita atenção. Sei vagamente que Abdul Khada tem outro filho, vi circular uma fotografia, mas não tenho dela qualquer recordação precisa.

De regresso a casa, sentamo‑nos no banco cá fora, na companhia dos avós e das duas miudinhas. O Sol começa a pôr‑se; seja como for, está melhor cá fora do que lá dentro. Os cheiros, a promiscuidade, as paredes escuras, sobretudo a falta de luz incitam‑me a sair.

Eles falam entre si. Eu observo, lá em baixo, a aldeia que vi de perto. Já agora, como é que ela se chama? Hockail... é isso. Um pequeno aglomerado de casas na montanha. Chamam‑lhes colinas, por aqui, mas eu nunca vi colinas tão altas em Inglaterra. Encontramo‑nos certamente num grande planalto rochoso muito alto, sobrepujado, por seu turno, de outras colinas. Não sou lá muito forte em geografia e aqui a geografia parece não servir para nada. Há por certo que ter nascido neste sítio para nele nos sabermos orientar. Se tivesse de voltar a partir sozinha, teria demasiado medo de me perder, e perder‑me‑ia com certeza.

Por vezes acho este sítio bonito, selvagem, com todas aquelas rapaces a voltear no céu, aquele mar de colinas no horizonte infinito. Sobretudo à noite, ou de manhã, quando a luz o torna uma paisagem lunar. Um outro planeta. Mas as mais das vezes acho‑o demasiado sujo, demasiado quente, demasiado poeirento, demasiado longe de tudo e do conforto mínimo: uma torneira, um autoclismo, um verdadeiro colchão, uma cadeira, uma mesa para comer.

Esta noite, o vento está um pouco penetrante, refrescante por assim dizer, pois aqui nunca nada é fresco e deve chover de dez em dez anos...

Esta noite sinto‑me menos isolada, conheci pessoas, tenho cigarros, falei inglês.

- Cá está o meu filho, Abdullah...

Toda a família se levanta para receber o recém‑chegado. Eu também. Um garoto. Tem catorze anos e parece ter oito. De aspecto enfezado, doente mesmo, é muito magro e pálido, de estranhas feições crispadas, ar insatisfeito consigo e com o mundo. Não é propriamente bonito, o pobre rapaz, com o seu grande nariz, desmesurado num rosto tão infantil. Ward, sua mãe, precipita‑se para tomar conta do seu saco de viagem e para o beijar. O resto da família cerca‑o, depois Abdul Khada toma‑me pela mão e apresenta‑me o seu filho:

‑ Este é o meu filho Abdullah.

Estendo formalmente a mão, como fiz com os outros ao princípio. A mão dele é flácida, mais pequena do que a minha, sem consistência. Creio que desvia ligeiramente os olhos:

talvez pela minha indumentária ocidental, ou por timidez. Dir‑se‑ia incapaz de levantar um balde de água; Abdul Khada disse‑me, no entanto, que fora ele que o ajudara a instalar e a pintar de novo o seu restaurante.

Tornamos a sentar‑nos no grande banco e retomo a minha conversa com Abdul Khada, sem prestar especial atenção a Abdullah, excepção feita a um olhar de tempos a tempos, para ser bem‑educada. Ele parece mais curioso em conhecer‑me.

Dado começar o Sol a pôr‑se por detrás da montanha e o ar refrescar realmente, entramos e eu vou instalar‑me no meu quarto com Abdul Khada e os outros. Desde o segundo dia que eles ganharam esse hábito de vir conversar comigo aos "meus" aposentos, antes da refeição da noite.

Abdul Khada senta‑se no banco coberto com a colcha, eu fico à sua esquerda, o seu filho Abdulla à direita. Ao cabo de um breve momento, os outros levantam‑se. O avô e a avó, Ward, Mohammed, a sua mulher e as filhas. Deixam‑nos sozinhos aos três. Imagino que vão tratar da refeição. Estou no meu lugar preferido, junto à janela, para receber o ar fresco lá de fora. O rapaz, sentado, de pernas pendentes, não diz nada e fixa os desenhos do linóleo.

O silêncio reina agora na divisão e dou‑me conta de que eles fecharam a porta do quarto ao saírem uns atrás dos outros.

Abdul Khada fala, o tom da voz nada tem de solene e diz como diria qualquer coisa trivial:

- Este é o teu marido.

A breve frase levou tempo a chegar‑me à consciência. Estava a brincar. Fito Abdul Khada, perplexa, não sabendo se me posso permitir rir ou não.

‑ O quê?

‑ O Abdullah é o teu marido - repete ele sem se zangar, mas o tom é um pouco mais firme, e eu esforço‑me por me concentrar.

"Terei eu ouvido bem aquelas palavras, terei compreendido bem o seu sentido? Terá ele dito "O Abdullah é o teu marido", ou "O Abdullah podia ser teu marido"? Talvez tenha dito outra coisa..." Não. Disse realmente "marido" e olha para mim, olha para Abdullah, que por seu lado continua a fitar o linóleo em silêncio. De súbito, o coração começa‑me a bater tão violentamente no peito que entro completamente em pânico.

‑ Mas... ele não pode ser o meu marido ‑ consigo balbuciar com a respiração entrecortada.

Continuo a não conseguir convencer‑me de ter ouvido bem, respondo no vazio, para dizer qualquer coisa, não percebo nada do que se passa. "Para onde foram os outros? Participarão eles nesta brincadeira duvidosa?"

Mohammed apareceu, insinuando a cabeça através da porta. Aproximo‑me dele.

‑ Do que é que ele está a falar, Mohammed?

A resposta é firme, clara:

‑ O Abdullah é o teu marido, Zana. É o que o meu pai acaba de te dizer.

Tem um ar realmente sério. A coisa parece‑lhe evidente.

O que é que se passa aqui? Pergunto‑me o que na realidade foram eles meter na cabeça. Não, é impossível, eles não podem. É ridículo. Pura e simplesmente ridículo. Não consigo sequer analisar aquela frase mentalmente. Tudo aquilo é irreal.

‑ Mas, afinal, como é que ele podia ser meu marido? Eu não tenho marido. Não tenho idade para ter marido, o que é que se passa? O que querem vocês dizer, afinal?

‑ O teu pai combinou tudo.

‑ O meu pai? Combinou o quê?

‑ O casamento, em Inglaterra. Para ti e para a tua irmã Nadia também.

‑ A Nadia, casada? E com quem?

‑ Com o filho do Gowad.

"Mas quem é o Gowad? Já nem sei. Ah, sim, é o outro amigo do papá, aquele que acompanhará a Nadia de férias. De férias! Eu vim de férias, a Nadia virá de férias... O papá... teria o papá combinado aquilo? Como é que se pode combinar em Inglaterra o casamento das duas filhas com garotos daqui?"

‑ Não é verdade. Começa porque isso é impossível.

‑ É verdade. Nós temos as certidões de casamento, elas comprovam que é verdade. Vocês estão ambas casadas, e quanto a ti, Zana, o teu marido é o Abdullah. Como julgas tu que vocês poderiam vir para o Iémen se não estivessem casadas...

Já não o oiço, flutuo. Não paro de dizer para comigo: "Isto não é possível, isto não é possível..." Para aqui estou, sentada neste banco; este garoto ao meu lado continua a olhar para os pés, ou para os desenhos do chão. Não disse nada, aliás ninguém disse nada.

De súbito, ocorre‑me uma coisa. "Como sou ingénua, eles sabiam, todos sabiam, as mulheres, os velhos, os homens, o meu pai, porventura a minha mãe? A minha mãe, não. Impossível. Mas os outros sabiam. E prometeram‑nos o sol, o mar, as palmeiras, para nos trazerem para esta maldita aldeia. Alguma coisa está mal. Tudo isto é impossível! Ilegal! Isto não vai resultar, não pode funcionar assim. Não se casam as pessoas sem lhes dizer. Eu não assinei nada. Não me perguntaram nada. Este género de situação não existe em parte nenhuma. Estou a ter um pesadelo, ou então eles tentam intimidar‑me. Mas eu não hei‑de ceder."

As ideias rodopiam‑me incessantemente na cabeça, enquanto Mohammed e o seu pai conversam em árabe. Em breve o pequeno Abdullah se intromete. Não compreendo o que eles dizem. Um outro homem vem mesmo falar com eles à soleira da porta. Como se eu não estivesse ali, como se nada de horripilante se passasse. Por fim, saem, talvez por eu estar a desfazer‑me em lágrimas. Seja como for, sou excluída mal eles começam a falar em árabe.

"Quero voltar para casa, para a mamã. Não posso ficar aqui nem mais uma hora. Preciso de alguém a quem contar a minha história, que componha tudo isto. Há com certeza alguém na aldeia. Mas como fazer para ir à aldeia em plena noite... Por aquele caminho infernal. O que hei‑de eu fazer? Como resolver esta história de doidos?"

O quarto escurece e eu para ali fico, no escuro, sentada a fitar o vazio.

Sinto‑me petrificada, enregelada, incapaz de fazer um gesto, de pensar o que quer que seja de inteligente. Como se tivesse caído, violentamente, num precipício sem fim e a cabeça não me tivesse acompanhado.

Não me lembro de quanto tempo fiquei assim no escuro. Talvez uma hora. Imaginava que eles tivessem saído sem comer. Eles... os homens, Abdul Khada e os seus dois filhos. Procurava entender como pudera acontecer tudo aquilo. No aeroporto, o meu pai, sorridente, descontraído, aconselhando‑me a respeitar o seu amigo, gabando a minha sorte de ir passar férias ao Iémen no seio daquela família... Ele enganou‑me. A mamã não deve ter suspeitado, senão não me teria deixado partir.

Procuro lembrar‑me do que realmente se passou, pelo menos do que me disseram acerca da minha irmã Leilah e do meu irmão Ahmed. É vago, impreciso. Pretendera o meu pai que tinham partido de férias, como eu, muito pequenos, para visitarem os avós paternos. E depois, ao fim de algumas semanas, declarou que eles seriam educados aqui. E mais nada. A mamã tentou fazê‑los voltar, mas como, e por que o não conseguiu ela? Irá acontecer‑me a mesma coisa?

Abdullah volta para o quarto. Apesar da escuridão, sei que é ele, dada a sua pequena estatura. É pouco maior do que o meu maninho Mo. E agora é noite escura e apercebo‑me de que tenciona dormir aqui, comigo. Abdul Khada está de pé atrás dele. Quase grito:

- Ele não dorme aqui. Quero ficar sozinha.

‑ Ele é o teu marido. Tens de dormir com ele!

Dito isto, numa voz dura, malévola, empurra o garoto lá para dentro e bate com a porta. Oiço o ferrolho fechar‑se do outro lado. Estamos presos.

Esforço‑me por não olhar para Abdullah; quanto a ele, mantém‑se em silêncio. Aquele garoto está quase mudo desde que chegou. Sinto‑o andar pelo quarto. Não sabe onde se enfiar, nem o que fazer. A simples ideia de partilhar a cama com ele repugna‑me. Vou instalar‑me no banco, mesmo por baixo da janela, e enrolo‑me na coberta. Ele instala‑se na cama, oiço‑o respirar, sem lhe distinguir a cara à luz fraca da Lua que passa através da portada. Pergunto‑me o que pensa ele. Pergunto‑me se vai adormecer. A mim, isso é‑me impossível. Está fora de questão dormir.

De olhos esbugalhados, fito o tecto por onde correm lagartixas. Não as tinha visto na primeira noite, demasiado cansada que estava para isso. Há lagartixas por cima da minha cabeça. Oiço também as hienas e os lobos uivarem na montanha. Este país é um horror. "Areia branca e palmeiras ao sol", dizia o meu pai... A raiva invade‑me ao ponto de me gelar os ossos. Não passo de um bloco de gelo e de raiva.

O outro, o garoto, respira regularmente, dorme. Para ele, a situação nada tem de angustiante. Eu ouvirajá dizer que no Iémen se casavam os filhos muito novos. Tomara aquilo por um costume sem consequências, imaginando que se tratava de uma promessa de casamento e não de uma realidade, que não os metiam na mesma cama aos dez, catorze anos. Ele tem catorze anos e está na minha cama. Que fique por lá. Eu nunca hei‑de dormir com ele, nunca. Eles não podem obrigar‑me a isso. É impossível.

As horas passam lentamente. Coladas ao tecto, as lagartixas devem ter adormecido, também elas, enquanto que eu conservo os olhos abertos, sem conseguir baixar as pálpebras. Se adormecesse, deixaria de controlar a situação. Ele poderia saltar‑me para cima. Embora, magro e adoentado como é, depressa me desembaraçasse dele. Mas háo pai. É ele o verdadeiro problema. Aquele homem é mau e eu não me apercebera disso. Representou a farsa durante toda a viagem: sorrisos e salamaleques. Eu passeio‑te, eu compro‑te cigarros, eu ofereço‑te leite, um prato e um garfo para comeres.

Eu sou inglesa, não sou iemenita. Jamais me vergarei aos seus costumes de selvagens. Esta noite conseguiu impressionar‑me, mas amanhã será dia e eu fugirei para a aldeia à procura de ajuda, para avisar a minha mãe, procurar alguém que me leve a Taez, telefonar, escrever, para que me venham buscar, e sobretudo para que a mamã não deixe a Nadia partir. Aquele Gowad, que pretende casá‑la com o filho... Isto é tudo uma loucura. Inimaginável.

Eu amo o Mackie. Mesmo que só estejamos na fase do namorico, estou certa dos meus sentimentos. Amo um inglês da minha idade. Não me vão meter à força na cama de um árabe de catorze anos cuja existência eu ignorava até esta noite.

Julgava ter resistido ao sono, mas não foi o caso. Devo ter adormecido durante algum tempo, pois a cama está vazia. O rapaz saiu sem que eu me desse conta e já veio a alvorada.

Permaneço imóvel, tentando repor as ideias em ordem, descobrir de que forma agir agora. "Não tenho documentos, não tenho passaporte, Abdul Khada ficou com eles, bem como com o bilhete de avião, que não devia incluir o regresso. Como sair daqui? Eu ignoro mesmo onde me encontro exactamente. É claro que viajei com toda a liberdade e de olhos bem abertos, mas é como se nada tivesse visto... Não conseguiria sequer tornar a encontrar o sítio onde o automóvel nos deixou. Não saberia que direcção tomar. Não tenho dinheiro. Há que encontrar o meio de prevenir a mamã, de impedir a Nadia de vir e de ela me vir buscar depois."

Abdul Khada abre a porta com violência.

‑ Tu não dormiste com ele! Porquê? ‑ grita em inglês, com os olhos turvos de cólera e a boca contorcida.

O filho deve ter‑lhe dito que eu dormira no banco.

‑ Nem pensar! Eu não durmo com ele!

Quase gritei também. Violência por violência, não tenho outra resposta. Ele bate de novo com a porta, deixando‑me sozinha, sem comentários, e o pânico torna a invadir‑me. Vale mais ficar aqui enclausurada neste quarto escuro, ou sair e tentar falar com alguém? Sair.

Ward, a mulher de Abdul Khada, está na cozinha. Acaba de ir buscar água. Como falar com ela? Aquela mulher gorda de cara desagradável tem uma expressão má, uns olhinhos duros. Desde a minha chegada que não pára de me olhar para as roupas. A minha saia e a minha T‑shirt não lhe agradam. Deve considerar‑me uma rapariga impura, desavergonhada.