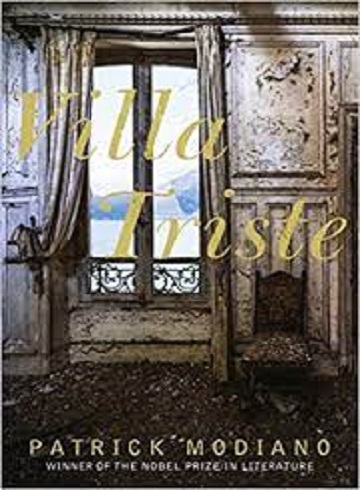

Biblio VT

Uma pequena cidade da província francesa, à beira de um lago e próxima à Suíça.

É nessa estação de termas que, aos 18 anos, o narrador, um apátrida, veio se refugiar, para escapar de uma ameaça que sentia pairar a sua volta e combater osentimento de insegurança e pânico. Medo de uma guerra, de catástrofe iminente? Medo do mundo exterior? Ele se escondia, pois, no início daquele mês de julho, em meio a uma multidão de veranistas, quando conheceu dois seres de aparência misteriosa que o iriam arrastar.

Vila triste é a evocação, pelo narrador, daquele verão de quase 15 anos atrás e das figuras de Yvonne Jacquet e René Meinthe, em torno das quais passam, como pirilampos, Daniel Hendrickx, Pulli, Fossorié, Rolf Madéja e muitos outros. Ele tenta fazer reviver os rostos, a fragilidade dos instantes, as atmosferas daquela estação já distante. Mas tudo desfila e se desvela como se visto através do vidro de um trem, como a lembrança de uma miragem e de um cenário de papelão, perpassados por uma música em que se entrecruzam diversos temas: o desarraigado que em vão busca ligações, o tempo que passa e a juventude perdida.

I

Eles destruíram o hotel de Verdun. Era um prédio curioso, diante da estação, orlado por uma varanda cuja madeira apodrecia. Comerciantes em viagem vinham dormir

ali entre dois trens. Tinha a reputação de um hotel de passagem. O café vizinho, em forma de rotunda, também desapareceu. Chamava-se café dos Cadrans ou do Avenir?

Entre a estação e os gramados da praça Albert I havia agora um grande vazio.

A rua Royale, em si, não mudou, mas por causa do inverno e da hora tardia, tem-se a impressão, ao percorrê-la, de se atravessar uma cidade morta. Vitrines da livraria

Chez Clément Marot, de Horowitz, o joalheiro, Deauville, Genève, Le Touquet e da confeitaria inglesa Fidel-Berger... Mais longe, o salão de cabeleireiros René

Pigault. Vitrines de Henry à la Pensée. A maioria dessas lojas de luxo fecha fora da estação. Quando começam as arcadas, se vê brilhar, no fundo, à esquerda, o

néon vermelho e verde do Cintra. Na calçada oposta, na esquina da rua Royale e da praça do Pâquier, a Taverne, que a juventude freqüentava durante o verão. Ainda

é a mesma clientela hoje?

Nada mais resta do grande café, de seus lustres, de seus espelhos e das mesas com guarda-sóis que transbordavam pela calçada. Em torno de oito horas da noite,

eram idas e vindas de

mesa em mesa, grupos que se formavam. Gargalhadas. Cabelos louros. Tilintar de copos. Chapéus de palha. De vez em quando uma saída de praia acrescentava sua nota

sarapintada. Preparavam-se as festividades da noite.

À direita, lá embaixo, o Casino, uma construção branca e compacta, que só abre de junho a setembro. No inverno, a burguesia local joga bridge duas vezes por semana

na sala de bacará e o grill-room serve de local de reunião do Rotary Club da província. Atrás, o parque de Albigny desce num suave declive até o lago com seus

salgueiros-chorões, seu quiosque com música e o embarcadouro onde se toma o barco vetusto que faz ida-evolta entre as pequenas localidades à beira da água: Veyrier,

Chavoires, Saint-Jorioz, Éden-Roc, Port-Lusatz... Enumerações demais. Mas é preciso cantarolar certas palavras, incansavelmente, como cantiga de ninar.

Segue-se a avenida de Albigny, orlada de plátanos. Ela acompanha o lago e no momento em que se curva para a direita, distingue-se um portão de madeira branca: a

entrada do Sporting. De cada lado de uma aléia de cascalho, diversas quadras de tênis. Em seguida, basta fechar os olhos para lembrar da longa fileira de cabines

e da praia de areia que se estende por cerca de trezentos metros. No plano de fundo, um jardim inglês em torno do bar e do restaurante do Sporting, instalados

num antigo laranjal. Aquilo tudo forma quase uma ilha, que por volta de 1900 pertencia ao fabricante de automóveis GordonGramme.

Na altura do Sporting, do outro lado da avenida de Albigny, começa o bulevar Carabacel. Ele sobe, num cordão, até os hotéis Hermitage, Windsor e Alhambra, mas se

pode também pegar o funicular. No verão, funciona até meia-noite e se espera por ele numa pequena estação que tem o aspecto exterior de um chalé. Aqui, a vegetação

é mista e já não sabemos se estamos nos Alpes, na borda do Mediterrâneo ou mesmo nos trópicos. Pinheiros guarda-sóis. Mimosas. Abetos. Palmeiras. Seguindo o bulevar

pelo flanco da colina, descobre-se o panorama: o lago

10

inteiro, a cadeia de Aravis e, do outro lado da água, aquele país fugidio que se chama Suíça.

O Hermitage e o Windsor abrigam apenas apartamentos mobiliados. Não destruíram, porém, a porta rotativa do Windsor e a vidraça que prolongava o saguão do Hermitage.

Lembrem-se: ela era tomada de buganvílias. O Windsor datava dos anos 1910 e sua fachada branca tinha o mesmo aspecto de merengue que as do Ruhl e do Negresco em

Nice. O Hermitage, de cor ocre, era mais sóbrio e mais majestoso. Lembrava o hotel Royal de Deauville. Sim, como um irmão gêmeo. Foram mesmo convertidos em apartamentos?

Luz alguma nas janelas. Seria preciso ter a coragem de atravessar os saguões escuros e galgar as escadarias. Talvez então se percebesse que ninguém mora aqui.

O Alhambra, esse, foi arrasado. Mais nenhum vestígio dos jardins que o cercavam. Eles vão, com certeza, construir um hotel moderno em seu lugar. Um breve esforço

de memória: no verão, os jardins do Hermitage, do Windsor e do Alhambra muito se aproximavam da imagem que se pode ter do éden perdido ou da terra prometida.

Mas em qual dos três havia aquele imenso canteiro de dálias e aquela balaustrada onde as pessoas se apoiavam para olhar o lago, lá embaixo? Pouco importa. Teremos

sido as últimas testemunhas de um mundo.

É muito tarde, inverno. Distingue-se mal, do outro lado do lago, as luzes molhadas da Suíça. Da vegetação luxuriante de Carabacel, restam apenas algumas árvores

mortas e tufos mirrados. As fachadas do Windsor e do Hermitage estão negras e como que calcinadas. A cidade perdeu seu verniz cosmopolita e veranil. Reduziu-se

às dimensões de uma capital de província. Uma cidadezinha escondida no fundo da província francesa. O tabelião e o subprefeito jogam bridge no Casino desativado.

Madame Pigault igualmente, a diretora do salão de cabeleireiros, quarentona loura e perfumada de Shocking. Ao lado dela, Fournier filho, cuja família tem três fábricas

de têxteis em Faverges, e Servoz, dos laboratórios farmacêuticos de Chambéry, excelente jogador de golfe. Parece que a senhora Servoz, morena

como a senhora Pigault é loura, circula sempre ao volante de uma BMW entre Genebra e sua vila em Chavoires, e gosta muito de gente nova. É freqüentemente vista

com Pimpin Lavorel. E poderíamos dar mil outros detalhes igualmente insípidos, igualmente constrangedores sobre a vida cotidiana dessa pequena cidade, porque as

coisas e as pessoas com certeza não mudaram em 12 anos.

Os cafés estão fechados. Uma luz cor-de-rosa se filtra através da porta do Cintra. Querem que entremos para verificar se os lambris de acaju não mudaram, se a lâmpada

do abajur escocês está no lugar, do lado esquerdo do bar? Não retiraram as fotografias de Émile Allais, tiradas em Engelberg quando ele trouxe o campeonato mundial.

Nem as de James Couttet. Nem a foto de Daniel Hendrickx. Estão alinhadas por cima das filas de aperitivos. Amarelaram, é claro. E na semipenumbra, o único cliente,

um homem afogueado, usando um casaco xadrez, bolina distraidamente a garçonete. Ela tinha uma beleza ácida no início dos anos sessenta, mas depois, ficou pesada.

Ouve-se o barulho dos próprios passos na rua Sommeiller deserta. À esquerda, o cinema Régent continua idêntico a si mesmo: sempre esse reboco cor de laranja e

as letras Régent em caracteres ingleses de cor granada. Eles deviam pelo menos modernizar a sala, mudar as poltronas de madeira e os retratos Harcourt das vedetes

que decoravam a entrada. A praça da Estação é o único local da cidade onde brilham algumas luzes e onde ainda reina um pouco de animação. O expresso para Paris

passa à meia-noite e seis. Os soldados em licença da caserna Berthollet chegam em pequenos grupos ruidosos, com a mala de metal ou papelão na mão. Alguns cantam

Meu belo pinheiro: a aproximação do Natal, sem dúvida. Na plataforma n22 eles se aglutinam, se dão tapas nas costas. Dir-se-ia que partem para ofront. Em meio

a todos aqueles capotes militares, um terno civil de cor bege. O homem que o veste não parece padecer de frio; tem em volta do pescoço um lenço de seda verde,

que aperta com a mão nervosa. Ele vai de grupo em grupo,

12

vira a cabeça da esquerda para a direita com uma expressão esgazeada, como se procurasse um rosto no meio daquela multidão. Ele acaba de interrogar um militar,

mas este e seus dois companheiros o inspecionam dos pés à cabeça, zombeteiros. Outros soldados se voltaram e assobiam a sua passagem. Ele finge não prestar atenção

alguma e mordisca uma piteira. Agora, encontra-se à parte, em companhia de um jovem caçador alpino todo louro. Este parece aborrecido e de vez em quando lança

olhares

furtivos a seus camaradas. O outro se apóia sobre seu ombro e lhe sussurra alguma coisa ao ouvido. O jovem caçador alpino tenta libertar-se. Então, ele lhe passa

um envelope para o bolso do casacão, olha-o sem nada dizer e, como começa a nevar, levanta a gola do casaco.

Esse homem se chama René Meinthe. Leva bruscamente a mão esquerda à testa, e lá a deixa, feito viseira, gesto que lhe era familiar, há 12 anos. Como envelheceu...

O trem chegou à estação. Eles entram de assalto, acotovelam-se pelos corredores, descem os vidros, passam as malas. Alguns cantam É apenas um adeus..., mas a maioria

prefere urrar Meu belo pinheiro... Neva mais forte. Meinthe se mantém de pé, imóvel, com a mão na testa. O jovem lourinho, detrás do vidro, examina-o com um sorriso

um tanto mau no canto dos lábios. Toca no boné de caçador alpino. Meinthe lhe faz um sinal. Os vagões desfilam levando as pencas de militares a cantar e agitar

os braços.

Ele afundou as mãos nos bolsos do casaco e se dirige para o restaurante da estação. Os dois garçons arrumam as mesas e varrem à volta delas com largos gestos indolentes.

No bar, um homem de impermeável arruma os últimos copos. Meinthe pede um conhaque. O homem lhe responde num tom seco que não está mais servindo. Meinthe pede

de novo um conhaque.

- Aqui - responde o homem, arrastando as sílabas - não servimos bichas.

E os outros dois, atrás, caíram na gargalhada. Meinthe não se mexe, fixa um ponto diante de si, com ar cansado. Um dos

13

garçons apagou os apliques da parede esquerda. Resta somente uma zona de luz amarelada, em volta do bar. Eles esperam de braços cruzados. Vão quebrar a cara dele?

Quem sabe? Talvez Meinthe vá bater com a palma da mão no balcão gorduroso e gritar: " Sou a rainha Astrid, a RAINHA DOS BELGAS!", com a inclinação e o riso insolente

de outrora.

O que fazia eu aos 18 anos à beira desse lago, nessa famosa estação termal. Nada. Morava numa pensão familiar, dos Tilleuls, no bulevar Carabacel. Eu poderia ter

escolhido um quarto na cidade, mas preferia me ver nas alturas, a dois passos do Windsor, do Hermitage e do Alhambra, cujo luxo e densos jardins me davam segurança.

Eu morria de medo, sentimento que depois nunca me deixou; mas era bem mais vivo e irracional naquela época. Eu tinha fugido de Paris com a idéia de que aquela cidade

tornavase perigosa para pessoas como eu. Lá reinava um ambiente policial desagradável. Ataques demais para meu gosto. Bombas explodiam. Eu gostaria de dar uma precisão

cronológica e, uma vez que os melhores pontos de referência são as guerras, de que guerra, de fato, se tratava? Da que se chamava Argélia, bem no início dos anos

sessenta, época em que se andava de carro conversível na Flórida e as mulheres se vestiam mal. Os homens também. Eu, tinha medo, mais ainda do que hoje e tinha

escolhido esse lugar como refúgio porque estava situado a cinco quilômetros da Suíça. Bastava atravessar o lago, ao menor alarme. Em minha ingenuidade, eu acreditava

que quanto mais a gente se aproxima da Suíça mais chances tem de escapar. Eu ainda não sabia que a Suíça não existe.

A "estação" tinha começado em 15 de junho. As galas e festividades iam se suceder. Jantar dos "Embaixadores" no Casino. Turnê de canto de Georges Ulmer. Três apresentações

de Escutem bem, senhores. Fogos de artificio no 14 de julho, lançados do golfo de Chavoires, balés do marquês de Cuevas e outras coisas ainda que me retornariam

à memória se eu tivesse à mão o programa editado pelo departamento de turismo. Conservei-o e estou certo de tê-lo encontrado entre as páginas de um dos livros

que li este ano. Qual? Fazia um tempo "soberbo" e os freqüentadores previam sol até outubro.

Só muito raramente eu ia tomar banho. Em geral, passava meus dias no saguão e nos jardins do Windsor e acabava me convencendo de que ali, pelo menos, não me expunha

a risco algum. Quando o pânico me tomava - uma flor que abria lentamente suas pétalas, um pouco acima do umbigo - eu olhava a minha frente, para o outro lado do

lago. Dos jardins do Windsor, percebia-se um vilarejo. Cinco quilômetros, se tanto, em linha reta. Poder-se-ia vencer essa distância a nado. À noite, com uma

pequena lancha a motor, levaria uns vinte minutos. Mas é claro. Eu tentava me acalmar. Cochichava, articulando as sílabas: "À noite, com uma pequena lancha a motor..."

Ficava tudo melhor, eu retomava a leitura de meu romance ou de uma revista inofensiva (tinha me proibido de ler jornais e ouvir noticiários no rádio. Toda vez que

ia ao cinema, tinha o cuidado de chegar depois das Atualidades). Não, acima de tudo, nada saber sobre a sorte do mundo. Não agravar esse medo, esse sentimento de

catástrofe iminente. Interessar-se apenas pelas coisas anódinas: moda, literatura, cinema, music-hall. Esticar-se nas grandes espreguiçadeiras, fechar os olhos,

relaxar, acima de tudo relaxar. Esquecer.

Por volta do fim da tarde, eu descia à cidade. Avenida de Albigny, sentava-me num banco e acompanhava a agitação à borda do lago, o tráfego dos pequenos veleiros

e pedalinhos. Era reconfortante. Por cima, as folhas dos plátanos me protegiam. Eu seguia meu caminho a passos lentos e precavidos. Praça

16

do Pâquier, sempre escolhia uma mesa recuada na varanda da Taverne e pedia sempre Campari com soda. E contemplava toda aquela juventude a minha volta, à qual,

aliás, eu pertencia. Eram em número cada vez maior, à medida que a hora passava. Ainda escuto seus risos, lembro os topetes jogados nos olhos. As meninas usavam

calças pescador e shorts de vichy. Os meninos não desprezavam o blazer com escudo e o colarinho da camisa aberto com um lenço. Usavam cabelo curto, o chamado corte

"Rond-Point". Preparavam suas festas. As meninas chegavam com vestidos apertados na cintura, muito rodados, e sapatilhas. Esperta e romântica juventude que mandariam

para a Argélia. Eu não.

Às oito horas, eu voltava para jantar na casa dos Tilleuls. Aquela pensão familiar, cujo exterior, em minha opinião, lembrava um pavilhão de caça, recebia, todo

verão, uma dezena de freqüentadores. Todos eles tinham ultrapassado os sessenta e minha presença, inicialmente, os irritava. Mas eu respirava muito discretamente.

Com uma grande economia de gestos, um olhar voluntariamente terno, um rosto congelado - bater o menos possível as pálpebras - esforçava-me para não agravar uma

situação já precária. Eles perceberam minha boa vontade e acho que acabaram me vendo com melhores olhos.

Fazíamos as refeições numa sala de jantar em estilo saboiano. Eu teria podido iniciar uma conversa com meus vizinhos mais próximos, um velho casal bem cuidado que

vinha de Paris, mas por certas alusões, achei ter escutado que o homem era ex-inspetor de polícia. Os outros jantavam também aos casais, exceto um senhor de bigode

fino e cara de cocker spaniel, que dava a impressão de ter sido abandonado ali. Pelo zunzum das conversas, eu o escutava às vezes soltar breves soluços que pareciam

latidos. Os hóspedes passavam para o salão e se sentavam suspirando nas poltronas estofadas de cretone. A senhora Buffaz, proprietária dos Tilleuls, servia uma infusão

ou um digestivo qualquer. As mulheres falavam entre si. Os homens jogavam uma partida de canastra. O senhor com cara de

17

cachorro acompanhava a partida, sentado recuadamente, depois de ter tristemente acendido um havana.

E eu ficaria de boa vontade ali com eles, na luz doce e tranqüilizante das lâmpadas do abajur de seda rosa-salmão, mas teria sido necessário lhes falar ou jogar

canastra. Será que aceitariam que eu estivesse lá, sem nada dizer, olhando-os? Eu descia outra vez à cidade. Às nove horas e 15 minutos, precisamente - logo depois

das Atualidades - entrava na sala do cinema Régent ou então optava pelo cinema do Casino, mais elegante e mais confortável. Encontrei um programa do Régent que

data daquele verão.

CINEMA RÉGENT

De 15 a 23 de junho: Terna e violenta Elisabeth de H. Decoin De 24 a 30 de junho: Ano passado em Marienbad de A. Resnais De 12 a 8 de julho: R.P.Z. chama Berlim

de R. Habib De 9 a 16 de julho: O testamento de Orfeu de J. Cocteau De 17 a 24 de julho: O capitão Bamba de P. Gaspard-Huit De 25 de julho a 2 agosto: Quem

é o senhor, Sorge? de Y. Ciampi De 3 a 10 de agosto: A noite de M. Antonioni De lia 18 de agosto: O mundo de Suzie Wong De 19 a 26 de agosto: O círculo vicioso

de M Pecas De 27 de agosto a 3 de setembro: O bosque dos amantes de C. Autant-Lara.

Eu reveria de bom grado algumas cenas desses velhos filmes.

Depois do cinema, ia de novo beber um Campari na Taverne. Os jovens já tinham desertado. Meia-noite. Deviam estar dançando em algum lugar. Eu observava aquelas

cadeiras todas, as mesas vazias e os garçons que punham para dentro os guarda-sóis. Fixava o grande jato d'água luminoso do outro lado da praça, diante da entrada

do Casino. Ele mudava de cor sem cessar. Eu me divertia contando quantas vezes virava verde. Um passatempo, como outro qualquer, não é ? Uma vez, duas vezes,

três vezes. Quando chegava ao número 53, eu me levantava. Mas, na maior parte das vezes, nem me dava o trabalho de fazer essa brincadeira. Eu cismava, bebendo pequenos

goles mecânicos. Lembram-se de Lisboa durante a guerra? Todos aqueles sujeitos abatidos nos bares e no saguão do hotel Aviz, com malas e baús, esperando um navio

que não viria? Pois bem, eu tinha a impressão, vinte anos depois, de ser um deles.

As raras vezes em que usava meu terno de flanela e minha única gravata (gravata azul-noite semeada de flores-de-lis que um americano me deu em cujo avesso estavam

bordadas as palavras "International Bar Fly". Fiquei sabendo mais tarde que se tratava de uma sociedade secreta de alcoólatras. Graças a essa gravata podiam reconhecer

uns aos outros e prestar pequenos favores), acontecia de eu entrar no Casino e ficar alguns minutos no umbral do Brummel para ver o pessoal dançando. Eles tinham

entre trinta e sessenta anos, e se notava, às vezes, uma menina mais nova em companhia de um esbelto qüinquagenário. Clientela internacional, bastante "chique"

e que ondulava com os sucessos italianos ou acordes do calipso, aquela dança da Jamaica. Em seguida, eu subia até o salão de jogos. Às vezes assistíamos a grandes

apostas. Os jogadores mais faustosos vinham da Suíça tão próxima. Lembro-me de um egípcio muito tenso, de cabelo ruivo lustroso e olhos de gazela, que acariciava

pensativamente com o indicador seu bigode de major inglês. Ele jogava fichas de cinco milhões e diziam-no primo do rei Faruk.

19

Sentia alívio de me encontrar outra vez ao ar livre. Voltava lentamente na direção de Carabacel pela avenida de Albigny. Nunca tinha visto noites tão belas, tão

límpidas, como naquela época. As luzes das vilas à beira do lago tinham uma cintilação que ofuscava os olhos e nelas eu ouvia alguma coisa de musical, um solo

de saxofone ou de trumpete. Eu percebia também, muito leve, imaterial, o farfalhar dos plátanos da avenida. Esperava o último funicular sentado no banco de ferro

do chalé. A sala era iluminada apenas por uma vigia e eu me permitia deslizar, com uma sensação de confiança total, para dentro daquela penumbra violácea. O que

eu podia temer? O ruído das guerras, o fragor do mundo, para chegar até aquele oásis de férias, tinham que atravessar uma parede acolchoada. E quem teria a idéia

de vir me procurar entre os distintos veranistas?

Eu descia na primeira estação: Saint-Charles-Carabacel e o funicular continuava subindo, vazio. Parecia um verme gordo brilhante.

Eu atravessava o corredor dos Tilleuls na ponta dos pés, depois de ter tirado os mocassins, pois os velhos têm o sono leve.

20

Ela estava sentada no saguão do Hermitage, num dos grandes sofás do fundo e não tirava os olhos da porta rotativa, como se esperasse por alguém. Eu ocupava uma

poltrona a dois ou três metros dela, e a via de perfil.

Cabelo acobreado. Vestido de xantungue verde. E os sapatos de salto agulha que as mulheres usavam. Brancos.

Um cachorro estava deitado aos pés dela. Ele bocejava e se espreguiçava de vez em quando. Um dogue alemão, imenso e linfático com manchas pretas e brancas. Verde,

ruivo, branco, preto. Essa combinação de cores me causava uma espécie de entorpecimento. Como fiz para me ver ao lado dela, no sofá? Quem sabe o dogue alemão

tenha servido de intermediário, ao vir, em seu andar preguiçoso, cheirar-me?

Reparei que ela tinha os olhos verdes, manchas muito ligeiras de rubor e que era um pouco mais velha do que eu.

Passeamos naquela manhã nos jardins do hotel. O cachorro abria o cortejo. Seguíamos uma aléia recoberta por uma cúpula de clematites com grandes flores cor de malva

e azuis. Eu afastava as folhagens em cachos dos cítisos; bordejávamos gramados e moitas de alfena. Havia - se minha memória for boa - plantas de pedrinhas em tons

de geada, espinheiros cor-de-

21

rosa, uma escada ladeada de bacias vazias. E o imenso canteiro de dálias amarelas, vermelhas e brancas. Debruçamo-nos na balaustrada e olhamos o lago, embaixo.

Nunca pude saber exatamente o que ela tinha pensado de mim durante esse primeiro encontro. Talvez me tenha tomado por um rapaz de família milionário que se entediava.

O que a divertiu, em todo caso, foi o monóculo que eu usava no olho direito para ler, não por dandismo ou afetação, mas porque eu via muito menos com esse olho

que com o outro.

Não falamos. Ouço o murmúrio de um esguicho d'água que gira, no meio do gramado mais próximo. Alguém desce a escada em nosso encalço, um homem, cujo terno amarelo

pálido distingui de longe. Ele nos faz um aceno com a mão. Está de óculos escuros e enxuga a testa. Ela me apresenta a ele pelo nome de René Meinthe. Ele logo

retifica: "doutor Meinthe", ressaltando as duas sílabas da palavra doutor. E afeta um sorriso. Devo me apresentar, por minha vez: Victor Chmara. É o nome que escolhi

para preencher minha ficha de hotel em casa dos Tilleuls.

- O senhor é amigo da Yvonne? Ela responde que acaba de me conhecer no saguão do Hermitage e que leio com monóculo. Decididamente, isso muito a diverte. Ela me

pede que eu ponha o monóculo para mostrálo ao doutor Meinthe. Faço-o. "Muito bem", diz Meinthe, balançando a cabeça com ar pensativo.

Então ela se chamava Yvonne. Mas e o sobrenome? Esqueci. Bastam, portanto, 12 anos, para a gente esquecer o estado civil das pessoas que foram importantes em nossa

vida. Era um nome suave, muito francês, algo parecido com Coudreuse, Jacquet, Lebon, Mouraille, Vincent, Gerbault...

René Meinthe, à primeira vista, era mais velho do que nós. Em torno de trinta anos. De estatura mediana, tinha um rosto redondo e nervoso e os cabelos louros puxados

para trás.

22

Tornamos a ganhar o hotel atravessando uma parte do jardim que eu não conhecia. As aléias de cascalho eram aí retilíneas, os gramados simétricos e cortados à inglesa.

Em volta de cada um deles flutuavam platibandas de begônias ou gerânios. E sempre o doce, reconfortante murmúrio dos jatos d'água que regavam o canteiro. Pensei

nas Tulherias de minha infância. Meinthe nos propôs tomar um drinque e depois almoçar no Sporting.

Minha presença lhes parecia completamente natural e se poderia jurar que nos conhecíamos desde sempre. Ela me sorria. Falávamos de coisas insignificantes. Eles

não me faziam nenhuma pergunta, mas o cachorro punha a cabeça contra meus joelhos e me observava.

Ela se levantou dizendo que ia buscar um lenço no quarto. Então estava hospedada no Hermitage? O que fazia aqui? Quem era ela? Meinthe tinha tirado do bolso uma

piteira e mordiscava. Então notei que era cheio de tiques. A longos intervalos, a maçã esquerda do rosto crispava-se como se tentasse segurar um monóculo invisível,

mas os óculos escuros escondiam pela metade esse tremor. Às vezes esticava o queixo para a frente e poder-se-ia imaginar que estava provocando alguém. Por fim,

seu braço direito de vez em quando era sacudido por uma descarga elétrica que se comunicava à mão e esta traçava arabescos no ar. Todos esses tiques se coordenavam

entre si de uma maneira muito harmoniosa e conferiam a Meinthe uma elegância inquieta.

- O senhor está de férias? Eu respondi que sim. E tinha sorte de estar fazendo um tempo tão "ensolarado". E eu achava aquele lugar de férias "paradisíaco".

- É a primeira vez que o senhor vem? Não conhecia? Percebi uma ponta de ironia em sua voz e me permiti lhe perguntar por minha vez se ele próprio passava as férias

aqui. Ele hesitou.

- Oh, não exatamente. Mas conheço este lugar há muito

23

tempo... - Estendeu o braço casualmente na direção de um ponto no horizonte e, numa voz frouxa:

- As montanhas... O lago... O lago... Tirou os óculos escuros e pousou sobre mim um olhar doce e triste. Sorria.

- Yvonne é uma menina maravilhosa - disse ele. Ma-ra-vi-lho-sa.

Ela andava na direção de nossa mesa, com um lenço de musselina verde amarrado em volta do pescoço. Ela me sorria e não tirava os olhos de mim. Alguma coisa se

dilatava do lado esquerdo de meu peito, e decidi que aquele era o dia mais lindo de minha vida.

Entramos no automóvel de Meinthe, um velho Dodge creme, conversível. Sentamo-nos os três no banco da frente, Meinthe ao volante, Yvonne no meio e o cachorro atrás.

Ele deu a partida brutalmente, o Dodge derrapou no cascalho e quase esfolou o portão do hotel. Seguimos lentamente o bulevar Carabacel. Eu não escutava mais o

barulho do motor. Meinthe o tinha cortado para descer na banguela? Os pinheiros guardasóis. dos dois lados da estrada, cortavam os raios de sol e isso produzia

um jogo de luzes. Meinthe assobiava, eu me deixava embalar por um ligeiro balanço e a cabeça de Yvonne pousava a cada curva sobre meu ombro.

No Sporting, estávamos a sós na sala do restaurante, aquele antigo laranjal protegido do sol por um salgueiro-chorão e tufos de rododendros. Meinthe explicava

a Yvonne que tinha de ir a Genebra e voltaria à noite. Pensei que eram irmãos. Mas não. Não se pareciam nada.

Um grupo de umas 12 pessoas entrou. Escolheram a mesa vizinha a nossa. Vinham da praia. As mulheres vestiam marinheiras em tecido de espuma colorido, os homens,

roupões de banho. Um deles, mais alto e mais atlético do que os outros, com o cabelo louro ondulado, falava alto. Meinthe tirou os óculos

24

escuros. Ficou muito pálido, de repente. Apontou o louro alto com o dedo e uma voz superaguda, quase num assobio:

- Aí, lá está a Carlton... A maior POR-CA-LHO-NA da região...

O outro fez que não ouviu, mas seus amigos viraram-se para nós, de boca aberta.

Entendeu o que eu disse, a Carlton? Durante alguns segundos, fez-se um silêncio absoluto na sala do restaurante. O louro atlético estava de cabeça baixa. Seus

vizinhos, petrificados. Yvonne, ao contrário, não tinha se mexido, como se estivesse habituada a tais incidentes.

- Não tenha medo - sussurrou Meinthe, inclinando-se em minha direção -, não é nada, absolutamente nada...

Seu rosto tinha ficado liso, infantil, não se notava nem mais um tique. Retomamos a conversa e ele perguntou a Yvonne o que queria que ele lhe trouxesse de Genebra.

Chocolate? Cigarros turcos?

Ele nos deixou diante da entrada do Sporting, dizendo que poderíamos nos reencontrar por volta das nove horas da noite, no hotel. Yvonne e ele falaram de um tal

de Madeja (ou Madeya), que estava organizando uma festa, numa vila, à beira do lago.

- O senhor vem conosco, hein? - perguntou Meinthe. Eu o olhava caminhar em direção ao Dodge e ele avançava por meio de sucessivas sacudidelas elétricas. Ele deu

a partida, como da primeira vez, cantando pneu e, mais uma vez, o automóvel roçou o portão antes de desaparecer. Ele erguia o braço para nós, sem virar a cabeça.

Eu estava sozinho com Yvonne. Ela me propôs dar uma volta nos jardins do Casino. O cachorro andava na frente, cada vez mais mole. Às vezes, sentava-se no meio

da aléia e era preciso gritar seu nome, "Oswald", para que consentisse em seguir caminho. Ela me explicou que não era a preguiça, mas a

25

melancolia que lhe dava aquele ar casual. Ele pertencia a uma variedade muito rara de dogues alemães, todos tomados de uma tristeza e de um tédio vital congênitos.

Alguns chegavam a se suicidar. Eu quis saber por que tinha escolhido um cachorro de humor tão sombrio.

- Porque são mais elegantes que os outros - explicou ela com vivacidade.

Logo pensei na família dos Habsburgos, que tinha contado entre suas fileiras certos seres delicados e hipocondríacos como aquele cão. Punha-se aquilo na conta dos

casamentos consangüíneos e chamavam seu estado depressivo de "melancolia portuguesa".

- Esse cachorro - disse eu - sofre de "melancolia portuguesa". - Mas ela não ouviu.

Chegamos diante do embarcadouro. Umas dez pessoas subiam a bordo do Amiral-Guisand. Tiravam o passadiço. Apoiadas na rede de proteção, crianças agitavam as mãos,

gritando. O barco se distanciava e tinha um charme colonial e decaído.

- Uma tarde - disse Yvonne - teremos que andar nesse barco. Vai ser divertido, você não acha?

Ela me chamava de você pela primeira vez, e tinha dito essa frase com um entusiasmo inexplicável. Quem era ela? Eu não ousava perguntar.

Nós seguimos a avenida de Albigny e as folhagens dos plátanos nos ofereciam suas sombras. Estávamos sozinhos. O cão nos antecedia uns vinte metros. Ele já nada

tinha de sua languidez habitual, e andava de modo altivo, com a cabeça erguida, fazendo às vezes umas viradas bruscas e desenhando movimentos de quadrilha, à

maneira dos cavalos de carrossel.

Sentamo-nos à espera do funicular. Ela pousou a cabeça em meu ombro e eu experimentei a mesma vertigem que tinha sentido quando descíamos de carro o bulevar Carabacel.

Ainda a ouvir dizer: "Uma tarde... andar... barco... divertido, você não acha?", com seu sotaque indefinível, que eu me questionava se era húngaro, inglês ou

saboiano. O funicular subia lentamente e

26

a vegetação, dos dois lados da via, parecia cada vez mais densa. Ela ia nos engolir. Os cachos de flores se amassavam de encontro aos vidros e, de vez em quando,

uma rosa ou um galho de alfena era levado na passagem.

Em seu quarto, no Hermitage, a janela estava entreaberta e eu ouvia a batida regular das bolas de tênis, as exclamações distantes dos jogadores. Se ainda existiam

gentis e reconfortantes imbecis de roupa branca lançando bolas por cima de uma rede, isso queria dizer que a terra continuava girando e que tínhamos algumas horas

de prazo.

Sua pele estava semeada de manchas de rubor muito leves. Combatia-se na Argélia, ao que parecia.

A noite. E Meinthe que nos esperava no saguão. Vestia um terno de linho branco e um lenço turquesa impecavelmente amarrado em torno do pescoço. Ele tinha trazido

cigarros de Genebra e insistia que experimentássemos. Mas nós não tínhamos nem um instante a perder - dizia ele - senão estaríamos atrasados para a casa de Madeja

(ou Madeya).

Dessa vez, descemos com toda pressa o bulevar Carabacel. Meinthe, com a piteira nos lábios, acelerava nas curvas, e ignoro por que milagre chegamos sãos e salvos

à avenida de Albigny. Voltei-me para Yvonne e fiquei surpreso pois seu rosto não exprimia medo algum. Cheguei a ouvi-la rir num momento em que o automóvel deu

um giro.

Quem era esse Madeja (ou Madeya) a cuja casa estávamos indo? Meinthe me explicou que se tratava de um cineasta austríaco. Ele acabava de rodar um filme na região

- exatamente em La Clusaz - uma estação de esqui, a vinte quilômetros de distância, e Yvonne tinha atuado nele. Meu coração bateu.

- A senhora faz cinema? - perguntei a ela. Ela riu.

27

- Yvonne vai se tornar uma grande atriz - declarou Meinthe, apertando fundo o acelerador.

Ele falava a sério? A-triz de ci-ne-ma. Talvez eu já tivesse visto a fotografia dela na Cinémonde ou naquele Anuário do cinema, descoberto no fundo de uma velha

livraria de Genebra e que eu folheava durante minhas noites de insônia. Acabei gravando o nome e o endereço dos atores e "técnicos". Hoje alguns fragmentos me

vêm à memória:

JUNTE ASTOR: Fotografia Bernard e Vauclair. Rua BuenosAyres, 1- Paris - VIP.

SABINE GuY: Fotografia Teddy Piaz. Comédia - Turnê de canto - Dança.

Filmes: Os clandestinos..., Os velhinhos fazem a lei... Senhorita Catástrofe..., A polca das algemas... Bom dia, doutor etc.

GORDINE (FILMES SACHA): Rua Spontini, 19 - Paris - XVI KLE. 77-94. Sr. Sacha Gordine, GER.

Yvonne tinha um "nome de cinema" que eu conhecia? A minha pergunta, ela murmurou: "É um segredo" e pôs o indicador sobre os lábios. Meinthe acrescentou, com um

riso agudo inquietante:

- O senhor compreende, ela está aqui incógnita. Íamos pela estrada da beira do lago. Meinthe tinha diminuído a marcha e ligado o rádio. O ar estava quente e deslizávamos

através de uma noite sedosa e clara como jamais vi depois, exceto no Egito ou na Flórida de meus sonhos. O cachorro tinha apoiado o queixo na parte côncava de meu

ombro e seu bafo me queimava. À direita, os jardins desciam até o lago. A partir de Chavoire, a estrada era orlada de palmeiras e de pinheiros guarda-sóis.

Nós passamos o vilarejo de Veyrier-du-Lac e nos metemos num caminho em declive. O portão ficava em nível inferior da estrada. Sobre uma placa de madeira, esta inscrição:

"Villa les Tilleuls"(o mesmo nome de meu hotel). Uma aléia de

28

cascalho bastante grande, ladeada de árvores e de uma massa de vegetação abandonada, levava à entrada da casa, grande edifício branco em estilo Napoleão III, com

portas

cor-de-rosa. Alguns automóveis estavam estacionados uns de encontro aos outros. Atravessamos o vestíbulo para desembocar numa peça que devia ser o salão. Lá, na

luz peneirada que duas ou três lâmpadas difundiam, vislumbrei umas dez pessoas, umas de pé junto às janelas, outras embaixo, sobre um sofá branco, o único móvel,

parecia. Eles se dedicavam a beber e mantinham conversas animadas, em alemão e em francês. Um pick-up colocado ali mesmo no assoalho difundia uma melodia lenta a

que se misturava a voz muito grave de um cantor repetindo:

Oh, Bionda gari... Oh, Bionda girl... Bionda girl...

Yvonne tinha me segurado o braço. Meinthe lançava olhares rápidos em torno de si, como se procurasse alguém, mas os membros daquela reunião não prestavam a menor

atenção em nós. Pela porta da sacada alcançamos uma varanda com balaustrada de madeira verde onde se encontravam espreguiçadeiras e poltronas de vime. Uma lanterna

chinesa desenhava sombras complicadas em forma de renda e entrelaços e se podia dizer que os rostos de Yvonne e de Meinthe tinham sido bruscamente encobertos

por pequenos véus.

Embaixo, no jardim, diversas pessoas se apertavam em torno de um bufê que parecia que ia desabar de tanta comida. Um homem muito alto e muito louro nos acenava

e caminhava em nossa direção, apoiando-se numa bengala. Sua camisa de linho bege, muito aberta, parecia uma túnica do Saara, e eu pensava naqueles personagens

que se encontravam antigamente nas colônias e que tinham um "passado". Meinthe me apresentou a ele: Rolf Madeja, o "diretor". Ele se inclinou para beijar Yvonne

e pousou a mão no ombro de Meinthe. Chamava-o de "Menthe", com um sotaque mais britânico do que alemão.

29

Levou-nos em direção ao bufê e aquela mulher loura, também alta como ele, aquela Walkiria de olhar afogado (ela nos fixava sem nos ver, ou então contemplava alguma

coisa através de nós), era sua esposa.

Tínhamos deixado Meinthe em companhia de um jovem com fisico de alpinista e íamos, Yvonne e eu, de grupo em grupo. Ela beijava todo mundo e quando lhe perguntavam

quem eu era, ela respondia: "um amigo." Pelo que entendi, a maior parte daquelas pessoas tinha participado do "filme". Dispersaram-se pelo jardim. Aí tudo se

via muito bem devido ao clarão da lua. Seguindo as atéias invadidas pelo capim, descobria-se um cedro de altura assustadora. Tínhamos atingido o muro da cerca,

atrás do qual se escutava o marulho do lago e permanecemos ali, um longo momento. Daquele lugar se percebia a casa, que se erguia no meio do parque abandonado

e se ficava surpreso com sua presença, como se se acabasse de chegar àquela cidade antiga da América do Sul onde, parece, uma casa de ópera em estilo rococó,

uma catedral e hotéis particulares em mármore de Carrara estão hoje enterrados sob a floresta virgem.

Os convidados não se aventuraram a ir tão longe quanto nós, com exceção de dois ou três casais que discerníamos vagamente e que aproveitavam a mata luxuriante e

a noite. Os outros se mantinham diante da casa ou na varanda. Juntamo-nos de novo a eles. Onde estava Meinthe? Talvez lá dentro, no salão. Madeja se aproximou e

com seu sotaque meio britânico meio alemão nos explicava que de bom grado ficaria aqui mais 15 dias, mas tinha que ir a Roma. Alugaria de novo a vila em setembro

"quando a montagem do filme estivesse terminada". Ele pega Yvonne pela cintura e não sei se a bolina ou se seu gesto tem alguma coisa paternal:

- Ela é muito boa atriz. Ele me fixa e noto em seus olhos uma bruma cada vez mais compacta.

- O senhor se chama Chmara, não é? A bruma se dissipa de repente, seus olhos brilham com um fulgor azul mineral.

30

- Chmara... é mesmo Chmara, hein? Eu respondo: sim, na ponta dos lábios. E seus olhos, de novo, perdem sua dureza, borram-se, até se liquefazerem completamente.

Sem dúvida ele tem o poder de governar seu brilho à vontade como se ajusta um par de binóculos. Quando quer se voltar para si mesmo, então os olhos se embaçam

e o mundo exterior não é mais que uma massa fluida. Conheço bem esse procedimento porque o emprego com freqüência.

- Havia um Chmara, em Berlim, no tempo... - me dizia ele. - Não é, Ilse?

Sua mulher, esticada numa espreguiçadeira na outra extremidade da varanda, tagarelava com dois jovens e se voltou com um sorriso nos lábios.

- Não é, Ilse? Havia um Chmara no tempo, em Berlim. Ela o olhava e continuava sorrindo. Depois, virou de novo a cabeça e retomou sua conversa. Madeja sacudiu os

ombros e apertou a bengala com as duas mãos.

- Sim... Sim... Esse Chmara morava na aléia Kaiser... O senhor não está acreditando em mim, hein?

Ele se levantou, acariciou o rosto de Yvonne e andou na direção da balaustrada de madeira verde. Ficou lá, de pé, compacto, a contemplar o jardim sob a lua.

Nós estávamos sentados um ao lado do outro, sobre dois pufes, e ela apoiava a cabeça contra meu ombro. Uma moça morena cuja blusa cavada deixava ver os seios (a

cada gesto um pouco mais brusco, pulavam para fora do decote) nos estendia dois copos cheios de um líquido cor-de-rosa. Ela ria às gargalhadas, beijava Yvonne,

suplicava em italiano que bebêssemos aquele coquetel que ela tinha preparado "especialmente para nós". Chamava-se, se me lembro bem, Daisy Marchi e Yvonne me

explicou que fazia o papel principal no "filme". Também ia fazer uma grande carreira. Era conhecida em Roma. E já ela nos abandonava, rindo cada vez mais e sacudindo

os longos cabelos, para juntar-se a um homem de cerca de cinqüenta anos, porte esbelto e rosto grisalho que estava à porta da sacada, com um copo na mão. Este

era Harry Dressel, um holandês, um dos

atores do "filme". Outras pessoas ocupavam as poltronas de vime ou se apoiavam na balaustrada. Algumas cercavam a mulher de Madeja, que sorria sempre, com os olhos

ausentes. Pela porta da sacada, escapavam um murmúrio de conversas e uma música lenta e melosa mas, desta vez, o cantor de voz grave repetia:

Abat-jour Che sofonde la luce blu...

Madeja passeava no gramado na companhia de um homenzinho careca que lhe batia na cintura, de modo que era obrigado a se abaixar para falar. Passavam e voltavam a

passar na frente da varanda. Madeja cada vez mais pesado e curvo, seu interlocutor cada vez mais empinado na ponta dos pés. Ele emitia um zumbido de zangão e

a única frase que pronunciava utilizando a linguagem dos homens era: "va bene Rolf...va bene Rolf... va bene Rolf...vabenerolf..." O cachorro de Yvonne, sentado

à borda da varanda numa posição de esfinge, acompanhava o vaivém virando a cabeça da direita para a esquerda, da esquerda para a direita.

Onde estávamos? No coração da Haute-Savoie. É inútil me repetir esta frase reconfortante: "no coração da

Haute-Savoie". Penso, antes, num país colonial ou nas ilhas

Caraíbas. Senão, como explicar aquela luz suave e corrosiva, aquele azul noite que deixava os olhos, as peles, os vestidos e os ternos de alpaca fosforescentes?

Aquelas pessoas todas estavam cercadas de uma eletricidade misteriosa e se esperava, a cada gesto delas, que se produzisse um curto-circuito. Seus nomes - alguns

me ficaram na memória e lamento não tê-los anotado todos na hora: eu os teria recitado à noite, antes de dormir, ignorando a quem pertenciam, sua consonância me

teria bastado - seus nomes evocavam aquelas pequenas sociedades cosmopolitas dos portos livres e balcões ultramarinos: Gay Orloff, Percy Lippitt, Osvaldo Valenti,

IIse Korber, Roland Witt von Nidda, Geneviève Bouchet, Geza Pellemont, François Brunhardt...Que

32

vieram a ser? O que dizer-lhes nesse encontro em que os ressuscito? Já nessa época vai fazer 13 anos em breve - me davam a sensação de ter, há muito, queimado suas

vidas. Eu os observava, escutava-os falar debaixo da lanterna chinesa que salpicava os rostos e os ombros das mulheres. A cada um eu emprestava um passado que

recortava o dos outros, e eu gostaria que me revelassem tudo: quando Percy Lippitt e Gay Orloff se encontraram pela primeira vez? Um dos dois conhecia Osvaldo Valenti?

Por intermédio de quem Madeja passou a se relacionar com Geneviève Bouchet e François Brunhardt? Quem, dessas seis pessoas, tinha introduzido no seu círculo Roland

Witt von Nidda? (E cito apenas aqueles cujos nomes guardei.) Uma quantidade de enigmas que supunha uma infinidade de combinações, uma teia de aranha que passaram

dez ou vinte anos a tecer.

Era tarde e procurávamos Meinthe. Ele não se encontrava nem no jardim, nem na varanda, nem no salão. O Dodge tinha desaparecido. Madeja, com quem cruzamos na escadaria

exterior, em companhia de uma menina de cabelo louro muito curto, nos declarou que "Menthe" acabava de sair com "Fritzi Trenker" e com certeza não iria voltar.

Deu uma gargalhada que me surpreendeu e apoiou a mão no ombro da menina.

- Minha bengala de velho - declarou ele. O senhor entende, Chmara? Depois nos deu as costas, bruscamente. Atravessava o corredor apoiando-se com mais força no ombro

da jovem. Tinha o aspecto de um velho lutador de boxe cego.

Foi a partir desse momento que as coisas tomaram outro rumo. Apagaram as lâmpadas do salão. Restava apenas uma vigia na chaminé cuja luz rosa era apagada por grandes

zonas de sombra. À voz do cantor italiano sucedeu-se uma voz feminina, que se interrompia, enrouquecia a ponto de não se compreender mais as palavras da canção

e de se imaginar se era o lamento de uma moribunda ou um grunhido de prazer. Mas a voz de repente se purificava e as mesmas palavras voltavam, repetidas em doces

inflexões.

33

A mulher de Madeja estava deitada atravessada no sofá e um dos jovens que a cercavam na varanda inclinava-se sobre ela, começava a desabotoar lentamente seu vestido.

Ela fixa o teto, os lábios entreabertos. Alguns casais dançam, um pouco colados demais, fazendo gestos um tanto preciosos demais. Na passagem vejo o estranho

Harry Dressel acariciar com a mão pesada as coxas de Daisy Marchi. Perto da porta da sacada, um espetáculo prende a atenção de um pequeno grupo: uma mulher dança

sozinha. Ela tira o vestido, a combinação, o sutiã. Nós nos juntamos ao grupo, Yvonne e eu, por ociosidade. Roland Witt von Nidda, o rosto alterado, a devora com

os olhos: ela está só de meias e ligas e continua a dançar. De joelhos, ele tenta arrancar as ligas da mulher com os dentes, mas ela sempre se esquiva. Afinal,

decide-se por tirar esses acessórios ela própria e continua a dançar completamente nua, girando em torno de Witt von Nidda, roçando-o, e este se mantém imóvel,

impassível, com o queixo estendido, o busto encurvado, toureiro grotesco. Sua sombra contorcida aparece na parede e a da mulher - desmesuradamente aumentada - varre

o teto. Logo não há mais, por aquela casa toda, senão um balé de sombras que se perseguem umas às outras, sobem e descem as escadas, soltam gargalhadas e gritos

furtivos.

Contíguo ao salão, um cômodo de canto. Estava mobiliado com uma escrivaninha maciça com inúmeras gavetas, como eram, suponho, no ministério das Colônias, e uma

grande poltrona de couro verde escuro. Refugiamo-nos ali. Lancei um último olhar ao salão e ainda vi a cabeça da senhora Madeja lançada para trás (estava apoiando

a nuca no braço do sofá). Sua cabeleira loura caía até o chão, e aquela cabeça dir-se-ia que acabava de ser cortada. Ela pôs-se a gemer. Eu mal distinguia o outro

rosto, próximo ao dela. Ela soltava gemidos cada vez mais fortes e pronunciava frases desordenadas: "me mata... me mata... me mata... me mata". Sim, lembro-me

de tudo isso.

O chão do escritório estava coberto por um tapete de lã muito grosso e nós nos deitamos ali. Um raio, ao nosso lado,

34

desenhava uma barra cinza-azulada que ia de um canto do cômodo ao outro. Uma das janelas estava entreaberta e eu ouvia farfalhar uma árvore cuja folhagem acariciava

o vidro. E a sombra dessa folhagem cobria a biblioteca com uma rede de noite e de lua. Estavam ali todos os livros da coleção do "Máscara".

O cão adormeceu diante da porta. Nenhum ruído mais, nenhuma voz nos vinha do salão. Quem sabe todos tinham deixado a vila e só nós permanecíamos? Flutuava no escritório

um perfume de couro velho e me perguntei quem teria arrumado os livros nas prateleiras. A quem pertenciam? Quem vinha à noite fumar um cachimbo aqui, trabalhar

ou ler um dos romances ou escutar o sussurro das folhas?

Sua pele tinha tomado um matiz opalino. A sombra de uma folha vinha tatuar sua espádua. Às vezes, ela se abatia sobre seu rosto e dir-se-ia que estava de máscara.

A sombra descia e lhe amordaçava a boca. Eu gostaria que o dia jamais se levantasse, para ficar com ela encoscorado no fundo daquele silêncio e daquela luz de

aquário. Um pouco antes da aurora" ouvi uma porta bater, passos precipitados acima de nós e o barulho de um móvel virado. E depois gargalhadas. Yvonne tinha adormecido.

O dogue sonhava soltando, a intervalos regulares, um gemido surdo. Entreabri a porta. Não havia ninguém no salão. A vigia continuava iluminada, mas sua claridade

parecia mais fraca, não mais cor-de-rosa, mas verde muito claro. Dirigi-me à varanda para tomar ar. Ninguém também sob a lanterna chinesa que continuava brilhando.

O vento a fazia oscilar e formas dolorosas, umas de aparência humana, corriam pelas paredes. Embaixo, o jardim. Eu tentava definir o perfume que se desprendia daquela

vegetação e invadia a varanda. Mas sim, hesito em dizê-lo pois isso se passava na Haute-Savoie: eu respirava um cheiro de jasmim.

Atravessei outra vez o salão. A vigia sempre difundindo sua luz verde pálida, em ondas lentas. Pensei no mar e naquele líquido gelado que se bebe nos dias de calor:

menta diabolo. Ouvi ainda explosões de riso e sua pureza me espantou.

35

Vinham de muito longe e se aproximavam de repente. Não conseguia localizá-las. Eram cada vez mais cristalinas, voláteis. Ela dormia, a maçã do rosto apoiada sobre

o braço direito, estendido para a frente. A barra azulada que a lua projetava através do cômodo iluminava a fenda dos lábios, o pescoço, a nádega esquerda e o calcanhar.

Sobre suas costas aquilo fazia como que um cachecol retilíneo. Eu prendia a respiração.

Revejo o balanço das folhas atrás do vidro e aquele corpo cortado em dois por um raio de lua. Por que, às paisagens da Haute-Savoie que nos cercam, superpõe-se

em minha memória uma cidade desaparecida, a Berlim de antes da guerra? Talvez porque ela "trabalhasse" num "filme" de "Rolf Madeja". Mais tarde me informei a

respeito dele e fiquei sabendo que tinha debutado muito novo nos estúdios da U.F.A. Em fevereiro de 45, tinha começado seu primeiro filme, Confettis für zwei,

uma opereta vienense muito frívola e muito alegre cujas cenas ele rodava entre dois bombardeios. O filme ficou inacabado. E eu, quando evoco essa noite, avanço

entre as casas pesadas da Berlim de outrora, bordejo cais e bulevares que não existem mais. Da Alexander-Platz, caminhei em linha reta, atravessei o Lust-Garten

e a Sprée. A noite cai sobre as quatro fileiras de tílias e castanheiros e sobre os bondes que passam. Estão vazios. As luzes tremem. E você, você me espera naquela

gaiola de verdura que brilha no final da avenida, o jardim de inverno do hotel Adlon.

36

IV

Meinthe olhou atentamente o homem de impermeável que arrumava os copos. Este acabou por baixar a cabeça e de novo absorveu-se no trabalho. Mas Meinthe permanecia

diante dele, congelado num irrisório alerta. Em seguida, voltou-se para os outros dois que o examinavam, com sorriso mau e o queixo apoiado na ponta do cabo da

vassoura. A semelhança física deles era marcante: os mesmos cabelos louros cortados à escova, o mesmo bigodinho, os mesmos olhos azuis salientes. Inclinavam o

corpo, um para a direita, o outro para a esquerda, de maneira simétrica, tanto se poderia imaginar que fosse a mesma pessoa refletida num espelho. Essa ilusão Meinthe

deve ter tido, porque se aproximou dos dois homens lentamente, com a sobrancelha franzida. Quando estava a alguns centímetros deles, deslocou-se para observá-los

de costas, a três quartos e de perfil. Os outros não se mexiam, mas se adivinhava que estavam prestes a se soltar e esborrachar Meinthe com uma saraivada de murros.

Meinthe desviou deles e recuou para a saída do restaurante, sem lhes tirar os olhos de cima. Eles permaneceram ali, petrificados, sob a claridade avara e amarelada

que destilava o aplique da parede.

Ele agora atravessa a praça da Estação, com a gola do

37

jaquetão levantada e a mão esquerda crispada sobre o lenço, como se estivesse ferido no pescoço. Neva um pouquinho. Os flocos são tão leves e finos que flutuam

no ar. Ele se embrenha pela rua Sommeiller e pára diante do Régent. Lá estão passando um filme muito antigo que se chama La dolce vita, Meinthe se abriga sob o

toldo do cinema e olha as fotografias do filme uma por uma, ao mesmo tempo em que tira do bolso do jaquetão uma piteira. Ele a aperta entre os dentes e apalpa

todos os outros bolsos à procura - sem dúvida - de um Carne!. Mas não encontra. Então seu rosto é tomado por tiques, sempre os mesmos: crispação da bochecha esquerda

e movimentos secos do queixo - mais lentos e mais dolorosos do que há 12 anos.

Ele parece hesitar quanto ao caminho a seguir: atravessar e pegar a rua Vaugelas que se junta à rua Royale ou continuar descendo a rua Sommeiller? Um pouco mais

em baixo, à direita, a placa verde e vermelha do Cintra. Meinthe a fixa, piscando os olhos. CINTRA. Os flocos voam em turbilhão em torno daquelas seis letras e

tomam também eles uma cor verde e vermelha. Verde cor de absinto. Vermelho campari...

Ele anda em direção àquele oásis, com as costas encurvadas, as pernas tesas e, se não fizesse esse esforço de tensão, certamente escorregaria na calçada, boneco

desarticulado.

O cliente de casaco xadrez continua lá, mas já não importuna a garçonete. Sentado diante de uma mesa, bem no fundo, bate com o indicador esticado repetindo numa

vozinha que podia ser a de uma senhora muito velha: "E zim... bum-bum... e zim... bum-bum..." A garçonete, por sua vez, lê uma revista. Meinthe sobe num dos tamboretes

e lhe pousa a mão sobre o braço.

- Um porto claro, minha pequena - cochicha ele.

38

V

Deixei os Tilleuls para morar com ela no Hermitage. Uma noite, vieram me buscar, Meinthe e ela. Eu acabava de jantar e esperava no salão, sentado bem perto do

homem com cara de cocker spaniel triste. Os outros atacavam sua canastra. As mulheres tagarelavam com a senhora Buffaz. Meinthe parou no vão da porta. Vestia um

terno cor-de-rosa muito claro e de seu bolso pendia um lenço verde escuro.

Eles se voltaram para ele. - Senhoras... Senhores murmurou Meinthe inclinando a cabeça. Depois caminhou em minha direção e se endireitou: Estamos esperando-o. Pode

mandar descer sua bagagem.

A senhora Buffaz me perguntou brutalmente: - O senhor está nos deixando? Eu estava de olhos baixos. - Isto ia acontecer mais dia menos dia, madame - respondeu

Meinthe, num tom sem réplica.

- Mas ele poderia ao menos nos avisar com antecedência.

Compreendi que aquela mulher sentia um ódio súbito em relação a mim e que não hesitaria em me entregar à polícia sob o menor pretexto. Fiquei entristecido.

39

- Senhora ouvi Meinthe responder -, esse moço não pode fazer nada, ele acaba de receber uma ordem de missão assinada pela rainha dos belgas.

Eles nos encaravam, petrificados, com as cartas na mão. Meus habituais vizinhos de mesa me inspecionavam com um ar ao mesmo tempo surpreso e enojado, como se acabassem

de perceber que eu não pertencia à espécie humana. A alusão à "rainha dos belgas" foi acolhida com um murmúrio geral e quando Meinthe, sem dúvida querendo enfrentar

a senhora Buffaz que estava a sua frente, de braços cruzados, repetiu, martelando as sílabas:

- Ouviu, madame? A RAINHA DOS BELGAS... - o murmúrio aumentou e me provocou uma fisgada no coração. Então, Meinthe bateu no chão com o salto, esticou o queixo e

gritou muito rapidamente, embaralhando as palavras:

-Não disse tudo à senhora, madame... A RAINHA DOS BELGAS sou eu...

Houve gritos e movimentos de indignação: a maior parte dos hóspedes tinha se levantado e formava um grupo hostil, diante de nós. A senhora Buffaz avançou um passo

e temi que ela desse uma bofetada em Meinthe ou em mim. Essa última possibilidade me parecia natural: eu me sentia o único responsável.

Eu gostaria de pedir perdão àquelas pessoas ou que um golpe de vara mágica apagasse da memória delas o que acabava de acontecer. Todos os meus esforços para passar

desapercebido e me dissimular num local seguro tinham sido reduzidos a nada, em alguns segundos. Eu sequer ousava lançar um último olhar em volta do salão onde

após os jantares um coração inquieto como o meu tinha se sentido tão em paz. E quis mal a Meinthe, por um breve instante. Por que lançar a consternação entre aqueles

pobres hóspedes que jogavam canastra? Eles me tranqüilizavam. Na companhia deles, eu não corria risco algum.

A senhora Buffaz de bom grado teria nos jogado veneno na cara. Seus lábios ficavam cada vez mais finos. Eu a perdôo.

40

Eu a havia traído, de certa forma. Eu tinha sacudido a preciosa relojoaria que eram os Tilleuls. Se ela estiver me lendo (o que duvido; e aliás, os Tilleuls já

não existem), gostaria que soubesse que eu não era um mau rapaz.

Foi preciso descer as "bagagens" que eu tinha arrumado à tarde. Compunham-se de um baú de três malas grandes. Continham escassas roupas, todos os meus livros, meus

velhos catálogos e os números de Match, Cinémonde, Music-hall, Détective e Noir et blanc dos últimos anos. Aquilo pesava muito. Meinthe, querendo deslocar o baú,

quase foi esmagado por ele. Conseguimos, à custa de esforços inauditos, deitá-lo transversalmente. Em seguida, levamos uns vinte minutos para arrastá-lo pelo corredor

até o patamar da escada. Escorávamos, Meinthe na frente, eu atrás, e nos faltava fôlego. Meinthe se deitou totalmente sobre o assoalho, com os braços em cruz e

os olhos fechados. Eu voltei a meu quarto e bem ou mal, vacilando, transportei as três malas até a beira da escada.

A luz se apagou. Fui tateando até o interruptor, mas era inútil acioná-lo, continuava escuro. Embaixo, a porta entreaberta do salão deixava filtrar uma vaga claridade.

Distingui uma cabeça que se inclinava na abertura: a da senhora Buffaz, eu tinha quase certeza. Logo compreendi que ela devia ter retirado um dos fusíveis para

que descêssemos a bagagem na escuridão. E isso me causou um riso nervoso louco.

Empurramos o baú até enfiá-lo na escada pela metade. Estava em equilíbrio precário sobre o primeiro degrau. Meinthe agarrou-se ao corrimão e deu um chute raivoso:

a mala deslizou, pulando a cada degrau e fazendo um barulho assustador. Poderse-ia pensar que a escada ia desmoronar. A cabeça da senhora Buffaz apareceu outra

vez de perfil na abertura da porta do salão, cercada de outras três ou quatro. Ouvi guinchar: "olhem só esses porcos..." Alguém repetia numa voz sibilante a palavra

"polícia". Peguei uma mala em cada mão e comecei a descer. Não via nada. Aliás, preferia fechar os olhos e contar baixo para ter coragem. Um-dois-três. Um-dois-três...

Se escorregasse,

41

seria arrastado pelas malas até o térreo e aniquilado pelo choque. Impossível fazer uma pausa. Minhas clavículas iam arrebentar. E aquele horrível riso louco

voltava a me tomar.

A luz voltou e me ofuscou. Eu me encontrava no térreo, entre as duas malas e o baú, embotado. Meinthe me seguia, a terceira mala na mão (ela pesava menos porque

continha apenas meus negócios de toalete) e bem que eu gostaria de saber quem foi que me deu força para chegar vivo até lá. A senhora Buffaz me estendeu a nota,

que acertei com o olhar fugidio. Depois ela entrou no salão e bateu a porta atrás de si. Meinthe se apoiava contra o baú e batia no rosto com o lenço enrolado

feito bola, com os pequenos gestos precisos de uma mulher que se empoa.

- É preciso continuar, meu velho - disse ele, apontando a bagagem -, continuar...

Arrastamos o baú até a escada exterior. O Dodge estava estacionado perto do portão dos Tilleuls e eu adivinhava a silhueta de Yvonne, sentada na frente. Ela fumava

um cigarro e nos fez sinal com a mão. Conseguimos apesar de tudo alçar a mala ao banco de trás. Meinthe se prostrou de encontro ao volante e eu fui buscar as três

malas, no vestíbulo do hotel.

Alguém estava imóvel na frente do balcão da recepção: o homem com cara de cocker spaniel. Ele andou em minha direção e parou. Eu sabia que ele queria me dizer

alguma coisa mas as palavras não saíam. Achei que ia soltar seu latido, aquele gemido doce e prolongado que eu era sem dúvida o único a escutar (os hóspedes dos

Tilleuls continuavam sua partida de canastra ou sua conversação). Ele permanecia ali, com as sobrancelhas franzidas, a boca entreaberta, fazendo esforços cada

vez mais violentos para falar. Ou estava sentindo náusea e não conseguia vomitar? Ao cabo de alguns minutos retomou a calma e me disse numa voz surda : "O senhor

está indo na hora. Até à vista, senhor."

Ele me estendia a mão. Vestia um casaco grosso de tweed e calça de tecido bege ao avesso. Eu admirava os sapatos dele;

42

de camurça cinzenta com solas de crepe muito, muito grossas. Estava certo de ter encontrado esse homem antes de minha estada nos Tilleuls, e isso devia remontar

a uns dez anos. E de repente... Mas sim, eram os mesmos sapatos, e o homem que me estendia a mão aquele que tanto tinha me intrigado no tempo de minha infância.

Ele ia às Tulherias toda quinta-feira e todo domingo com um barco miniatura (uma reprodução fiel do Kon Tiki) e o via evoluir pelo lago, mudando de posto de observação,

empurrando-o com a ajuda de uma vara quando encalhava contra a margem de pedra, verificando a solidez de um mastro ou de uma vela. Às vezes, um grupo de crianças

até mesmo de gente grande acompanhava aquela manobra e ele lhes lançava um olhar furtivo como se receasse sua reação. Quando lhe perguntavam sobre o barco, respondia,

gaguejando: sim, era um trabalho muito demorado, muito complicado, construir um Kon Tiki. E, enquanto falava, acariciava o brinquedo. Por volta das sete horas da

noite, levava o barco e se sentava num banco para enxugá-lo, com a ajuda de uma toalhaesponja. Eu o via em seguida dirigir-se à rua Rivoli, com o Kon Tiki debaixo

do braço. Mais tarde, devo ter pensado freqüentemente naquela silhueta que se afastava no crepúsculo.

Ia lembrá-lo de nossos encontros? Mas sem dúvida ele tinha perdido o barco dele. Eu disse por minha vez: "Adeus, senhor". Empunhei as duas primeiras malas e atravessei

lentamente o jardim. Ele andava a meu lado, silencioso. Yvonne estava sentada no pára-lama do Dodge. Meinthe, ao volante, tinha a cabeça deitada no banco e os olhos

fechados. Arrumei as duas valises na mala do carro, atrás. O outro espiava todos os meus gestos com interesse ávido. Quando atravessei de novo o jardim, me precedia,

e se voltava de vez em quando para ver se eu continuava lá. Ele levantou a última mala com um gesto seco e me disse: " o senhor permite..."

Era a mais pesada. Eu tinha arrumado nela os catálogos. Ele a pousava a cada cinco metros e tomava ar. Cada vez que eu fazia menção de pegá-la, me dizia:

43

- Por favor, senhor... Quis ele próprio erguê-la ao banco de trás. Conseguiu com muito esforço, depois ficou lá. Os braços balançando, o rosto um pouco congestionado.

Não prestava atenção alguma em Yvonne e Meinthe. Cada vez mais parecia um cocker spaniel.

- Veja, senhor murmurou ele - ... eu lhe desejo boa sorte.

Meinthe deu a partida suavemente. Antes de o automóvel entrar na primeira curva, virei-me. Ele estava de pé no meio da estrada, bem perto de um poste que iluminava

seu casaco grosso de tweed e suas calças bege ao avesso. Só lhe faltava, em suma, o Kon Tiki debaixo do braço. Há seres misteriosos - sempre os mesmos - que se

põem de sentinela a cada encruzilhada de sua vida.

44

VI

No Hermitage, ela não só dispunha de um quarto mas também de um salão mobiliado com três poltronas estofadas de estampado, uma mesa redonda de acaju e um divã.

As paredes do salão e as do quarto estavam cobertas por um papel que reproduzia as telas de Jouy. Mandei pôr o baú num canto do cômodo, de pé, para ter a meu alcance

tudo que suas gavetas continham. Pulôveres ou velhos jornais. As malas, eu mesmo as empurrei para o fundo do banheiro, sem abri-las, pois é preciso estar pronto

de um instante a outro e considerar um refúgio provisório cada quarto onde se dá com os costados.

Além disso, onde poderia eu arrumar minhas roupas, meus livros e catálogos? Os vestidos e sapatos dela enchiam todos os armários e alguns ficavam em desordem sobre

as poltronas e o divã do salão. A mesa de acaju estava coberta de produtos de beleza. O quarto de hotel de uma atriz de cinema, pensava eu. A desordem que os

jornalistas descrevem, na Ciné-Mondial ou na Vedettes. A leitura de todas essas revistas muito me tinha impressionado. E eu sonhava. Então evitava os gestos muito

bruscos e as questões por demais precisas, para não despertar.

Já na primeira noite, acho, ela me pediu para ler o roteiro do filme que acabava de rodar sob a direção de Rolf Madeja.

45

Fiquei muito emocionado. Chamava-se: Liebesbriefe aufdem Berg (Carta de amor da montanha). A história de um instrutor

de esqui chamado Kurt Weiss. No inverno, ele dá cursos às ricas estrangeiras de férias naquela estação elegante de Vorarlberg. Seduz todas, graças à pele queimada

e à grande beleza física. Mas acaba se apaixonando loucamente por uma delas, mulher de um industrial húngaro, e esta retribui seus sentimentos. Eles vão dançar

no bar muito "chique" da estação debaixo dos olhares enciumados das outras mulheres. Em seguida, Kurtie e Lena terminam a noite no hotel Bauhaus. Juram-se amor

eterno e falam da vida futura num chalé isolado. Ela tem de partir para Budapeste, mas promete voltar o mais rapidamente possível. Agora, na tela, a neve cai;

depois cascatas cantam e as árvores se cobrem de folhas novas. É a primavera e, daqui a pouco, eis o verão. Kurt Weiss exerce seu verdadeiro oficio, de pedreiro,

e é com dificuldade que se reconhece nele o belo instrutor bronzeado do inverno. Toda tarde, escreve uma carta a Lena e espera a resposta. Uma moça da região o

visita de vez em quando, Eles vão fazer longas caminhadas juntos.

Ela o ama, mas ele pensa sem cessar em Lena. Ao final de peripécias que me esqueci, a lembrança de Lena pouco a pouco se esvai, em favor da moça (Yvonne fazia

esse personagem) e Kurtie compreende que não se tem o direito de desprezar uma solicitude tão terna. Na cena final, eles se beijam sobre um fundo de montanhas e

pôr-do-sol.

O quadro de uma estação de esportes de inverno, de seus costumes e freqüentadores me parecia muito "batido". Quanto à jovem

que Yvonne encarnava, era "um ótimo papel para uma iniciante".

Comuniquei a ela minha opinião. Ela me escutou com muita atenção. Fiquei orgulhoso dela. Perguntei-lhe em que data poderíamos ver o filme. Não antes do mês de

setembro, mas Madeja vai fazer, sem dúvida, uma projeção em Roma daqui a 15 dias "das tomadas de ponta a ponta". Nesse caso, ela me

levaria lá pois "queria tanto saber o que eu achava de sua interpretação"...

46

Sim, quando tento rememorar os primeiros instantes de nossa "vida em comum", escuto como numa fita magnética usada nossas conversas relativas a sua "carreira".

Quero me tornar interessante. Adulo-a... "Esse filme de Madeja é muito importante para a senhora, mas agora será necessário encontrar alguém que a valorize de verdade...

Um rapaz de gênio... Um judeu, por exemplo..." Ela, cada vez mais atenta. "O senhor acha?" "Sim, sim, tenho certeza".

A candura de seu rosto me espanta, a mim, que só tenho 18 anos. "Você acha mesmo?", diz ela. E à nossa volta a desordem do quarto é cada vez maior. Acho que não

saímos durante dois dias.

De onde vinha ela? Muito depressa compreendi que não morava em Paris. Falava de lá como uma cidade que mal conhecia. Tinha estado brevemente duas ou três vezes

no WindsorReynolds, um hotel da rua Beaujon de que me lembrava bem: meu pai, antes de seu estranho desaparecimento, ali marcava encontros comigo (a memória me

falha: foi no saguão do Windsor-Reynolds, ou no do Lutetia que o vi pela última vez?). Fora o Windsor-Reynolds só guardava de Paris a rua ColonelMoll e o bulevar

Beauséjour, onde tinha "amigos" (eu não ousava perguntar que amigos). Ao contrário, Genebra e Milão recorriam sempre em sua conversa. Tinha trabalhado em Milão e

em Genebra também. Mas que tipo de trabalho?

Olhei seu passaporte, às escondidas. Nacionalidade francesa. Domiciliada em Genebra, praça Dorcière, 6B. Por quê? Para minha grande surpresa, tinha nascido na cidade

de Haute-Savoie onde nos encontrávamos. Coincidência? Ou era originária da região? Ainda tinha família aqui? Arrisquei uma pergunta indireta sobre o assunto, mas

ela queria me esconder alguma coisa. Respondeu-me de modo muito vago, dizendo que tinha sido educada no estrangeiro. Não insisti. Com o tempo, pensava, terminarei

sabendo de tudo.

47

Ela também me fazia perguntas. Eu estava de férias aqui? Por quanto tempo? Tinha logo adivinhado, disse-me, que eu vinha de Paris. Declarei que "minha família"

(e senti grande volúpia ao dizer "minha família") queria que eu fizesse um repouso de vários meses, em função de minha saúde "precária". A medida que lhe fornecia

essas explicações, via uma dúzia de pessoas muito circunspectas, sentadas em volta de uma mesa, num cômodo com lambris: o "conselho de família", que ia tomar decisões

a meu respeito. As janelas do cômodo davam para a praça Malesherbes e eu pertencia àquela antiga burguesia judia que se fixou por volta de 1890 na planície Monceau.

Ela me perguntou à queima-roupa: "Chmara é um nome russo. O senhor é russo?" Então pensei em outra coisa: morávamos, minha avó e eu, num térreo próximo da Étoile,

mais exatamente na rua Lord-Byron, ou na rua de Bassano (necessito de detalhes precisos). Vivíamos da venda de nossas "jóias de família" ou penhorando-as no crédito

municipal da rua Pierre-Charron. Sim, eu era russo, e me chamava conde Chmara. Ela pareceu impressionada.

Durante alguns dias não tive mais medo de nada nem de ninguém. E, em seguida, aquilo voltou. Velha dor alucinante.

Na primeira tarde que saímos do hotel, tomamos o barco Amiral-Guisand, que fazia a volta do lago. Ela exibia óculos escuros de armação grossa e lentes opacas e

prateadas. A gente se refletia neles como num espelho.

O barco avançava preguiçosamente e levou pelo menos vinte minutos para atravessar o lago até Saint-Jorioz. Eu franzia os olhos por causa do sol. Ouvia os murmúrios

distantes de lanchas a motor, os gritos e as gargalhadas das pessoas que se banhavam. Um avião de turismo passou, bem alto no céu, arrastando uma bandeirola onde

li estas palavras misteriosas: TAÇA HOULIGANT... A manobra foi muito demorada, antes de

48

aportarmos - ou melhor, do Amiral-Guisand ir de encontro ao cais. Três ou quatro pessoas subiram, entre elas um padre vestindo batina de um vermelho berrante, e

o barco retomou seu cruzeiro resfolegante. Depois de Saint-Jorioz, dirigiu-se a uma localidade chamada Voirens. Depois, seria Port-Lusatz e, um pouco mais longe,

a Suíça. Mas daria meia-volta a tempo e ganharia o outro lado do lago.

O vento lhe jogava na testa uma mecha de cabelo. Ela me perguntou se seria condessa caso nos casássemos. Disse isso num tom de brincadeira por trás do qual adivinhei

uma grande curiosidade. Respondi que se chamaria "condessa Yvonne Chmara".

- Mas é mesmo russo, Chmara? - Georgiano - disse eu. - Georgiano... Quando o barco parou em Veyrier-du-Lac, reconheci de longe a vila branca e rosa de Madeja.

Yvonne olhava na mesma direção. Uma dezena de jovens se instalou na ponte, a nosso lado. A maioria usava roupa de tênis e sob as saias brancas pregueadas as meninas

deixavam ver coxas grossas. Todos falavam com o sotaque dental que se cultiva para os lados do Ranelagh e da avenida Bugeaud. E me perguntei por que aqueles rapazes

e moças da boa sociedade francesa tinham, uns, ligeira acne, e outros, alguns quilos a mais. Sem dúvida aquilo tinha a ver com sua alimentação.

Dois membros do bando discutiam os méritos respectivos das raquetes Pancho Gonzalès e Spalding. O mais volúvel usava uma barba em toda a volta do rosto e uma camisa

enfeitada com um pequeno crocodilo verde. Conversa técnica. Palavras incompreensíveis. Burburinho doce e embalador, sob o sol. Uma das meninas louras não parecia

insensível ao charme de um moreno de mocassins e blazer com escudo, que se esforçava para brilhar diante dela. A outra loura declarava que "a festa era para depois

de amanhã à noite" e que os "pais lhes deixariam a vila". Barulho da água contra o casco. O avião voltava sobre nós e reli a estranha bandeirola: TAÇA HOULIGANT.

49

Iam todos (pelo que entendi) ao tênis clube de MenthonSaint-Bernard. Seus pais deviam ter vilas à beira do lago. E nós? Aonde íamos? E nossos pais, quem eram? Yvonne

pertencia a uma "boa família" como nossos vizinhos? E eu? Meu título de conde era, na verdade, algo diferente de um pequeno crocodilo verde perdido numa camisa branca...

"Estão chamando o senhor conde Victor Chmara ao telefone." Era como fragor de címbalos.

Nós descemos do barco em Menthon, com eles. Andavam a nossa frente, com as raquetes na mão. Seguíamos uma estrada ladeada de vilas cujo exterior lembrava chalés

de montanha e onde, já há muitas gerações, uma burguesia sonhadora passava as férias. Às vezes, essas casas eram escondidas por massas de abetos ou pinheiros.

Vila Primevère, Vila Edelweiss, Les Chamois, Chalé Marie-Rose... Eles tomaram um caminho, para a esquerda, que levava até as redes de uma quadra de tênis. Seu

zumbido e seus risos diminuíram.

Nós viramos para a direita. Um painel indicava: Grande Hotel de Menthon. Uma via particular subia uma encosta muito áspera até uma esplanada semeada de cascalho.

De lá, tinha-se uma vista tão vasta, mas mais triste, quanto a que se oferecia dos terraços do Hermitage. As margens do lago, desse lado, pareciam abandonadas.

O hotel era muito antigo. No saguão, plantas verdes, poltronas de rotim e grandes sofás forrados com tecido xadrez. Vinha-se para cá nos meses de julho e agosto

em família. Os mesmos nomes alinhavam-se no registro, nomes compostos franceses: Sergent-Delval, Hattier-Morel, PaquierPanhard... E quando pedimos um quarto, achei

que "conde Victor Chmara" ali ia cair como uma mancha de gordura.

À nossa volta, crianças, suas mães e seus avós, todos de uma grande dignidade, preparavam-se para ir à praia, levando bolsas cheias de almofadas e toalhas. Alguns

jovens cercavam um moreno alto, de camisa cáqui de exército aberta no peito e cabelo muito curto. Ele se apoiava em muletas. Os outros lhe faziam perguntas.

50

Um quarto de canto. Uma das janelas se abria sobre a esplanada e o lago, a outra tinha sido fechada. Um espelho grande e uma mesa pequena coberta com uma toalhinha

de renda. Uma cama com barras de cobre. Ficamos lá, até o cair da noite.

Enquanto atravessávamos o saguão, percebi-os fazendo a refeição da noite na sala de jantar. Estavam todos com roupas de cidade. As próprias crianças usavam gravatas

ou vestidinhos. E nós éramos os únicos passageiros no passadiço do AmiralGuisand. Ele atravessava o lago ainda mais lentamente do que na ida. Parava diante dos

embarcadouros vazios e retomava seu cruzeiro de velho bote cansado. As luzes das vilas cintilavam sob o verde. Ao longe, o Casino, iluminado por projetores. Naquela

noite certamente havia festa. Eu gostaria que o barco tivesse parado no meio do lago ou atracasse num dos pontões meio desmoronados. Yvonne tinha adormecido.

Jantávamos freqüentemente com Meinthe, no Sporting. As mesas ao ar livre, cobertas de toalhas brancas. Sobre cada uma delas, lâmpadas com dois abajures. Vocês

conhecem a fotografia do jantar do baile dos Pequenos Leitos Brancos, em Cannes, em 22 de agosto de 1939, e a que eu guardo comigo (meu pai aparece nela no meio

de um pessoal que sumiu), tirada no dia 11 de julho de 1948 no Casino do Cairo, na noite de eleição da miss Beleza do Banho, a jovem inglesa Kay Owen? Pois bem,

as duas fotos poderiam ter sido tiradas no Sporting, naquele ano, enquanto estávamos jantando. Mesma decoração. Mesma noite "azul". Mesma gente. Sim, eu reconhecia

certas caras.

Meinthe usava cada vez um smoking de cor diferente e Yvonne vestidos de musselina ou de crepe. Ela adorava coletes e lenços. Eu estava condenado a meu único terno

de flanela e a minha gravata do International Bar Fly. Nos primeiros tempos, Meinthe nos levava à Sainte-Rose, uma boate à beira do lago, depois de Menthon-Saint-Bernard,

em Voirens, exatamente.

51

Conhecia o gerente, chamado Pulli, que, me disse ele, estava com a permanência proibida. Mas aquele homem com início de barriga e olhos de veludo parecia ser a

doçura em pessoa. Ele ciciava. A Sainte-Rose era um lugar muito "chique". Ali se encontravam os mesmos veranistas ricos do Sporting. Ali se dançava num terraço

com pérgula. Lembro-me de ter apertado Yvonne contra mim pensando que jamais poderia viver sem o cheiro da pele e dos cabelos dela, e os músicos tocavam Tuxedo

Junction.

Em suma, tínhamos sido feitos para nos conhecermos e nos entendermos.

Voltávamos para casa muito tarde e o cão dormia no salão. Desde que me instalei com Yvonne no Hermitage, sua melancolia se agravava. A cada duas ou três horas -

regularidade de metrônomo - ele dava a volta no quarto, depois ia se deitar outra vez. Antes de passar para o salão, parava alguns minutos na frente da janela

de nosso quarto, sentava-se, com as orelhas em pé, talvez acompanhando com os olhos a evolução do AmiralGuisand pelo lago ou contemplando a paisagem. Eu ficava

espantado com a discrição triste daquele animal e emocionado ao surpreendê-lo em sua função de vigilante.

Ela vestia uma saída de praia com largas listas laranja e verde e se deitava na cama, atravessada, para fumar um cigarro. Na mesa de cabeceira, ao lado de um batom

ou vaporizador, estavam sempre jogadas cédulas. De onde vinha aquele dinheiro? Há quanto tempo ela morava no Hermitage? Tinham-na instalado lá enquanto durasse

o filme. Mas agora que havia terminado? Ela queria muito - explicou - passar a "temporada" naquele local de férias. A "temporada" ia ser muito "brilhante". "Férias",

"temporada", "muito brilhante", "conde Chmara"... quem mentia a quem naquela língua estrangeira?