Biblio VT

O segredo da Verdade é o seguinte: não existem fatos, só existem histórias.

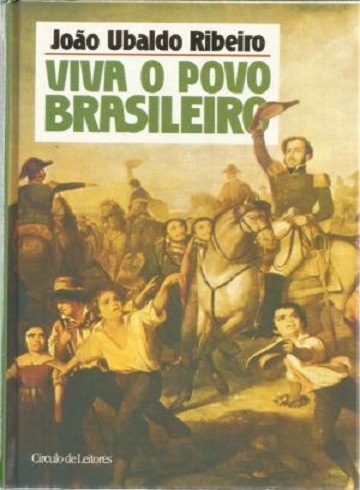

Contudo, nunca foi bem estabelecida a primeira encarnação do alferes José Francisco Brandão Galvão, agora em pé na brisa da Ponta das Baleias, pouco antes de receber contra o peito e a cabeça as bolinhas de pedra ou ferro disparadas pelas bombardetas portuguesas, que daqui a pouco chegarão com o mar. Vai morrer na flor da mocidade, sem mesmo ainda conhecer mulher e sem ter feito qualquer coisa de memorável. É certamente com a imaginação vazia que aqui desfruta desta viração anterior à morte, pois não viveu o bastante para realmente imaginar, como até hoje fazem os muito idosos em sua terra, todos demasiado velhos para querer experimentar o que lá seja, e então deliram de cócoras com seus cachimbos de três palmos, rodeados pelo fascínio dos mais novos e mentindo estupendamente. E talvez falte apenas um minuto, talvez menos, para que os portugueses apareçam à frente deste sol forte de inverno na baía de Todos os Santos e façam enxamear sobre ele aquelas esferazinhas de ferro e pedra que o matarão com grande dor, furando-lhe um olho, estilhaçando-lhe os ossos da cabeça e obrigando-o a curvar-se abraçado a si mesmo, sem nem poder pensar em sua morte. No quadro “O alferes Brandão Galvão Perora às Gaivotas”, vê-se que é o 10 de junho de 1822, numa folhinha que singra os ares, portada de um lado pelo bico de uma gaivota e do outro pelo aguço de uma lança envolvida nas cores e insígnias da liberdade.

.

.

.

.

.

.

Já mortalmente atingido, erguendo-se com um olho a escorrer pela barba abaixo, ele arengou às gaivotas que, antes distraídas, adejavam sobre os brigues e baleeiras do comandante português Trinta Diabos. Disse-lhes não uma mas muitas frases célebres, na voz trêmula porém estentórea desde então sempre imitada nas salas de aula ou, faltando estas, nas visitas em que é necessário ouvir discursos. Pois, se depois da metralha portuguesa não havia ali mais que as aves marinhas, o oceano e a indiferença dos acontecimentos naturais, havia o suficiente para que se gravassem para todo o sempre na consciência dos homens as palavras que ele agora pronuncia, embora daqui não se ouçam, nem de mais perto, nem se vejam seus lábios movendo-se, nem se enxergue em seu rosto mais que a expressão perplexa de quem morre sem saber. Mas são palavras nobres contra a tirania e a opressão sopradas pela morte nos ouvidos do alferes, e são portanto verdadeiras. Coisas opostas, a glória em vida e a glória na morte, somente esta parece perseguir a alma sempre encarnante do alferes. Do contrário, não estaria ele ali, naquele dia e naquele lugar, podendo ter ido a outra parte qualquer do Recôncavo onde o povo se reunisse para beber e para aclamar o Regente e Imortal Príncipe Dão Pedro, Defensor Perpétuo do Hemisfério Austral. Já finado e herói, com suas cada vez mais alargadas palavras às gaivotas circulando de boca em boca, o alferes não ouviria a alta proclamação que em muitas festas se fez na cidade do Catu, como não veria diversas outras que se seguiram desde o dia pressagioso em que o Senado da Câmara da Bahia, fervendo de ressentimento e ódio porque a Corte embarcara em seus navios para Portugal do mesmo jeito alheio com que chegara, recusou registro à Carta Régia em que se nomeava comandante d’Armas o brigadeiro Inácio Madeira de Melo. O povo brasileiro se levantava contra os portugueses e discursos caudalosos ribombavam pelas paredes das igrejas, boticas e salões onde os conspiradores

profetizavam a glória da América Austral, fulcro de esplendor, fortuna e abundância. Em toda parte sagravam-se novos heróis, um a cada dia em cada povoado, às vezes dois ou três, às vezes dúzias, com as notícias de bravuras voando tão rápido quanto as andorinhas que passam o verão na ilha. Assim foi ao arribar ao porto da Bahia a famosa corveta Regeneração, que trazia de volta, agora anistiados, importantes heróis, levados presos por sedição ao castelo de São Jorge, na capital opressora. Envoltos nas brumas da lenda, esses homens do Destino logo dilataram por todas aquelas terras a reputação de seu valor incomparável, a beleza de seu cada gesto, a força certeira de cada coisa dita, o caráter jamais quebrantado por fraqueza humana. E não podia o coração de José Francisco senão bater mais depressa, o queixo tremelicar e a cabeça girar, quando, como se houvesse tambores rufando pelas abas da capa de debruns escarlates, o grande guerreiro tenente João das Botas, passageiro da Regeneração, desembarcou ao pôr do sol para visitar a ilha em segredo e falou a alguns homens que o boticário reunira na Ponta das Baleias. Ouviu dele furente denúncia contra os deputados brasileiros que em Lisboa se tinham oposto à anistia. Mal podendo continuar a respirar, escutou como o Brasil representava a liberdade, a opulência, a justiça e a beleza, negadas até agora pela iniquidade dos portugueses, que tudo de nós queriam e nada davam em troca. Aprendeu a dizer com desprezo o nome de um dos deputados e, mais tarde, já envergando o gibão verde de punhos agaloados que lhe tinha dado a viúva de um anspeçada, sua madrinha cega e velha, já habituado a sentir um aperto no peito ao vislumbrar os milicianos agrupandose aqui e ali, o nome desse deputado seria a única coisa que saberia dizer nas reuniões da botica. Discursavam quase sempre o boticário e seu frequente visitante, o alto e inspirado orador Sousa Lima, mas os demais podiam arriscar uma palavra ou outra enquanto os grandes revolucionários tomavam fôlego e, assim, cofiando os punhos do gibão e ostentando a barba rala que seus 17 anos lhe conferiam, o alferes Brandão Galvão resmungava com aspereza: Gonçalves Ledo, traidor cobarde! Então, correndo o olhar inconformado pela sala como querendo acompanhar os movimentos de uma mosca aflita, esmurrava o joelho, grunhia uma imprecação ininteligível e voltava a seu silêncio quieto. Agradava-lhe que, apesar de repetir as palavras e gestos quase todas as noites, pois custava a aprender coisas novas e das letras só conhecia as iniciais do apelido, os outros conspiradores o ouvissem sempre como se estivesse dizendo algo muito necessário nunca antes escutado, e alguns lhe ecoassem os resmungos com acenos quase solenes. Antes que a morte lhe trouxesse a glória e lhe emprestasse o dom das belas palavras, talvez até pensasse de quando em vez que, se não fosse pela roupa agaloada e pelos arrepios vagos mas sublimes que a menção da guerra lhe causava, a vida de moço de pescaria que antes levava, bastardo e pobre, seria apesar de tudo preferível. O trabalho de pescar, embora incerto pela própria natureza, era coisa que sucedia como as noites e os dias e, se demandava atenção e disciplina, também despertava um sentimento arrebatador de liberdade, que o alferes não entendia bem mas percebia, principalmente quando, com os peixes transfigurados numa massa de prata latejante esbatendo as redes e canoas, os homens em fim de pescaria suspiravam fundo e riam sem razão. Não fazia ideia do que ia acontecer, tinha vergonha disto e, sempre que reunia coragem para indagar, perdia-a no último instante e apenas resmungava outra vez. Não sabia onde ficava Portugal, sabia somente que para lá voltara seu pai assim que ele nasceu. Algumas vezes se esgueirou por ali de noite, para ver de longe o barco de guerra

português Dona Maria da Glória, fundeado igual a uma nave assombrada no porto da Ponta da Cruz. Como não tinha arma de fogo, pois de objetos militares só possuía o gibão, apertava nos dedos uma fisga de três pontas, enrodilhado na escuridão, espiando o barco e sentindo o fôlego se apressar, pensando de olhos fechados em abordar o navio e matar os portugueses com sua arma de içar peixes. Esperava ver o rosto medonho do comandante Manoel Pereira da Silva, de quem diziam ser dos mais cruéis reinóis entre todos os malvados que enviava a Corte tirânica, mas nunca enxergou nada além da sombra de um cachorro magro deslizando pelas beiradas do ancoradouro e nunca ouviu nada além da água chocalhando contra o casco do barco, os sussurros que a noite amplifica, fazendo soar como uma assembleia de tagarelas as passadas dos caranguejinhos que saem no escuro. Dos seus deveres de alferes nada conhecia, nem mesmo o que significava o posto, nem mesmo se era alferes. Suspeitava até que, para ser alferes, havia necessidade de alguma coisa mais que simplesmente o chamarem por esse título, como aconteceu pela primeira vez na botica e terminou por se tornar uso de todos na Ponta das Baleias. Pode ser que, se não tivesse medo de encontrar-se sozinho com outros alferes ou comandantes ou pilotos ou capitães ou outras tantas figuras de expressão severa, catadura esculpida e veste galardoada, se pudesse entender certas palavras cujos sons, em segredo e angústia solitária, lhe lembravam apenas objetos imaginários estapafúrdios, se não tivesse tanto desconhecimento de tudo, a lhe pesar na cabeça como uma cervilheira de chumbo, houvesse ido a Cachoeira, onde os conspiradores já tanto se exaltavam que voavam entre as nuvens e sentiam um sangue diverso banhando o corpo por dentro, pronto para irrigar os mares e gerar nas espumas mais e mais heróis, mais e mais deuses e deusas da Liberdade, como se via nas estampas e se desenhava com a mente, pelo fio das palavras dos oradores. O rio Paraguaçu, muito pardo, placidamente enganoso, quase letárgico no fundo do vale, fazia, só por uma mirada até a curva onde sumiria, pressentir que suas muitas entidades se aprestavam para o embate, e todos os dias alguém, a qualquer hora, estava de pé numa margem sua, o olhar colado no horizonte e o pensamento pintando visões de batalhas. Mas o alferes só se inteirava desses e de outros portentos por ouvir contar, pois temia deparar-se com outro soldado, que lhe fizesse perguntas. Que percebia de armas e estratagemas de guerra? Em quantos combates havia pelejado e que memórias reunira para contar aos companheiros e à família? Que acha de todas as lutas do Brasil, que opinião tem sobre a nossa Independência, que grandes comandantes, mal recuperando o alento depois de sofrida refrega, lhe disseram “deem-me dez como você, meu bravo, e o orbe terrestre será nosso”? Onde fica mesmo o Brasil, sabendo-se que certamente isto aqui é Brasil, mas não é todo o Brasil, e pode o bom soldado ignorar onde fica o Brasil? Não, José Francisco não sairia da Ponta das Baleias, não só porque não desejava, como porque o destino já lhe trançava sobre a cabeça a coroa de louros e espinhos que ia assinalar sua condição de herói. Ali à Ponta das Baleias, na data inscrita na folhinha alada do quadro, com grande sanha e fúria, os portugueses desferiram seu primeiro ataque contra os revolucionários da ilha de Itaparica. Sabedor de que se conspirava, por informações do português João de Campos, que será xingado e amaldiçoado em toda a Eternidade cada vez que se fizer um discurso sobre o alferes Brandão Galvão e sua plateia de gaivotas, o voluntarioso general Madeira, tendo de sofrear sem testemunha ou amparo as

rédeas do Hemisfério Austral, enviou ao povoado da Ponta das Baleias o comandante Trinta Diabos e sua frota de brigues. Durante muito tempo depois desse ataque, mesmo séculos depois, as pessoas se persignariam ao lembrar o Dona Maria da Glória transfigurado num monstro marinho de fogo e fumaça, faluas baixadas dos brigues acometendo a praia com os remos assemelhados a ouriços mortais, lanças e alabardas faiscando as pontas cada vez mais perto. Sucumbiu somente, como estava escrito, o alferes Brandão Galvão, antes mesmo que os portugueses pisassem na areia, pois ele era muito visível, uma dessas formas que quem carrega arma virgem sente compulsão de alvejar, os punhos do gibão reluzindo e a silhueta magra cortando as tábuas mortiças do ancoradouro. Abatido logo quando a primeira falua passou a disparar projéteis para todos os lados, pôde somente reconhecer que aquelas mordidas do ar subitamente vivo e sibilante o matavam, quando então perorou às gaivotas. Nem viu João de Campos saltar à frente do primeiro grupo para apontar com o dedo gordo e sebento, banhas tremendo por dentro dos culotes frouxos, as casas dos conspiradores. Felizmente, ao despontarem os brigues bordejando a enseada, somente o alferes permanecera no posto que designara para si próprio, pois os outros, do boticário aos oradores, dos milicianos ao cura, dos marinheiros aos mariscadores, bateram em retirada para os matos dos lados de Amoreiras, assim impedindo, com sua ação astuta, pronta e corajosa, que os quadros da Revolução sofressem baixas de consequências inestimáveis. Embravecidos e correndo sobre a imensa coroa de areia firme como uma hoste de demônios, os portugueses praticaram tamanhas atrocidades que livros de versos foram escritos sobre elas e o ódio dos muitos ofendidos ainda hoje não se aplacou de todo nos corações de seus descendentes. A artilharia que ficou na praia e na fortaleza foi aviltada, a pólvora ensolvada, as peças de ferro cravadas e postas a rolar pelo capim e pelo barro. A igreja de São Lourenço foi invadida, arrancado o manto de Nosso Senhor dos Martírios, destruído o oratório de Vera Cruz. E tantos sacrilégios se cometeram que, não já estivesse Deus do lado brasileiro por justiça e vocação, para ele se bandearia agora, diante da algozaria do inimigo. A botica foi quase demolida, houve grandes prejuízos, mas José Francisco, por só ter no mundo uma mãe entrevada, uma irmã nem donzela, duas galinhas, uma fisga de três pontas e um gibão de punhos agaloados, não trouxe nem representou prejuízo. Pelo contrário, legou ao povo suas palavras às gaivotas, no dia em que, montando guarda às costas da terra mais brasileira que existe, foi ceifado pela garra ímpia e sem misericórdia de Portugal, na Ponta das Baleias.

O comportamento das almas inopinadamente desencarnadas, sobretudo quando muito jovens, é objeto de grande controvérsia e mesmo de versões diametralmente contraditórias, resultando que, em todo o assunto, não há um só ponto pacífico. Em Amoreiras, por exemplo, afirma-se que a conjunção especial dos pontos cardeais, dos equinócios, das linhas magnéticas, dos meridianos mentais, das alfridárias mais potentes, dos polos esotéricos, das correntes alquímico-filosofais, das atrações da lua e dos astros fixos e errantes e de mais centenas de forças arcanas — tudo isso faz com que, por lá, as almas dos mortos se recusem a sair, continuando a trafegar livremente entre os vivos, interferindo na vida de todo dia e às vezes fazendo um sem-número de exigências. Dizia-se que era por causa dos tupinambás que lá moravam, que com mil artes e manhas de índios amarravam as almas dos mortos até que eles

pagassem os obséquios que morreram devendo, ou resolvessem qualquer pendência de que foram partes. Mas depois dos tupinambás vieram os portugueses, espanhóis, holandeses, até franceses, e os defuntos, mesmo não havendo mais índios para os amarrar, continuaram por lá, desafiando as ordens dos padres e feiticeiros mais respeitados para que se retirassem. Em seguida, chegaram os pretos de várias nações da África e, não importa de onde viessem e que deuses trouxessem consigo, nenhum deles jamais pôde livrar-se de seus mortos, tanto assim que foram os que melhor aprenderam a conviver com essa circunstância, não havendo, por exemplo, órfãos e viúvos entre eles. Os muitos deles que não conseguiram suportar viver na companhia de uma memória infinita e na presença de tudo o que já existiu mudaram-se para lugares bem longe de Amoreiras e jamais comem qualquer coisa vinda de lá. Há partes do Recôncavo em que as almas jovens desencarnadas sem aviso cedem a um primeiro impulso e por engano entram na barriga de uma cabra ou jega ou num ovo de galinha. Uma vez entradas, não podem sair até que nasça, se crie e morra ou seja matado o animal em que entraram, razão por que há quem venha ao mundo preferindo inanição a comer das carnes de certos bichos, isto porque já encarnaram nesses bichos uma ou várias vezes e os conhecem por dentro, não cessando jamais de ser parentes. Existe a possibilidade de que se proceda a extração de uma alma assim vitimada pela inexperiência, mas isto requer poderes acima de humanos e uma conjunção de fatores mais que delicada, de maneira que a maioria das famílias afligidas pela presença de uma alma encarnada em um de seus animais prefere agir com resignação e caridade. Em outras partes, as almas se apossam não de animais, mas de árvores, cabendo discussão sobre se o fazem de propósito, sustentando alguns que a alma, sobressaltada com o que se passou durante a encarnação de que saiu e muito inquieta por se saber imortal, acha melhor a condição de planta que a de gente ou bicho. A alma não aprende nada enquanto alma, necessita da encarnação para aprender, e sobram razões para acatar a opinião segundo a qual, como planta, ela aprende melhor que como homem, notadamente as árvores grandes que dão frutos. Não é possível negar tampouco que em todo o Recôncavo são encontradas almas penadas e não haveria como duvidar do testemunho de tantas e tantas pessoas que com elas cruzam e as ajudam por meio de velas, novenas, orações e sacrifícios. Inúmeras almas penadas mantêm-se nesta situação de forma bem transitória e, na verdade, não estão penando, mas descansando antes de subir para o Poleiro das Almas, onde, mais cedo ou mais tarde, terão de vencer um grande medo e encarnar outra vez. Não há necessidade de obrigá-las a fazer isso, porque é insuportável não poder aprender absolutamente nada, de forma que, a todo instante, multidões delas não conseguem mais conter-se e, despencando precipitosamente do Poleiro das Almas em voos dardejantes, baixam para encarnar. São acontecimentos muito complicados, cujo inteiro entendimento escapa aos mais sábios homens e confrarias, razão decerto por que é tão forte a corrente que pretende haver sido o alferes Brandão Galvão a primeira encarnação daquela alminha tão atordoada e assustada que abandonou o corpo sagrado do herói e, como as almas são mais leves que o ar e muitas não sabem voar direito, ficou um pouco ao sabor do vento que movera a frota portuguesa e, oscilando na aragem entre a fortaleza e a ilha do Medo, atentou com grande amor, desencanto e desamparo para o corpo lá embaixo refletindo a luz do sol em seus punhos militares. Mas pensar que o alferes foi a primeira encarnação daquela alminha solta no nordestal que vem baixando é mais coisa da

vaidade humana, a qual busca mudar o mundo à feição de sua necessidade. Sim, que maior glória haveria para o povo do que ter sido esse herói inspirador e eloquente a primeira encarnação de uma almazinha nova, uma alma especialmente gerada para cimentar fortemente o orgulho de todos e exibir a fibra da raça? Assim, porém, não aconteceu. Há poucas almas novas, embora todos os dias algumas sejam criadas, na grande sopa cósmica que rodeia os planetas e as constelações. Sabe a moderníssima Biologia que, há muitos e muitos milhões de anos, não existiam seres vivos, mas as substâncias que hoje os compõem boiavam soltas no caldo primordial dos mares e então, num lindo dia de sol, a luz bateu sobre algumas dessas substâncias bem na hora em que o balanço das ondas as aproximava, com o resultado de que apareceu algo vivo pela primeira vez. A mesma coisa que os sábios mostram ser tão simples se dá com as alminhas novas, quando se formam na grande sopa cósmica. As alminhas são como certas partículas de matéria, também descritas pela moderníssima ciência, que têm cor, sabor e preferências, mas não têm corpo nem carga. Tanto as alminhas quanto as partículas não obstante existem, tudo dependendo da inquantidade de nada que não entra em sua incomposição e, com quase toda a certeza, de outras condições científicas, tais como pressão, temperatura e a presença de bons catalisadores para reações de nada com nada. Então, nas amplidões siderais, imensuráveis e copiosas não massas de nada escorrem, obviamente sem qualquer velocidade que lhes seja inerente, para juntar-se nas proximidades de algum poleiro d’almas. Se o nada procura os poleiros d’almas ou se os poleiros d’almas procuram o nada, não há como saber. O fato é que, nas vizinhanças de um poleiro d’almas, o que ocorre é nada, nada por todos os lados, uma infinitude de nada inimaginável em toda a sua inextensão. Nada e mais nada e mais nada e mais nada ali se vai aglomerando, até o ponto em que se acumula tanto nada que ele se transmuta num nada crítico e desta maneira surge algo desse nada. Não mais é, essa repentina não forma do nada, que uma almazinha nova, inexperiente e inocente como todas as criaturas muito jovens, por isso mesmo sujeita a grande número de percalços, pois a única coisa que sabe é que deve ir para o Poleiro das Almas, empoleirar-se com as outras e esperar a hora em que terá de encarnar para aprender. E, na verdade, a almazinha que ficou tanto tempo desconsolada e errante depois que, ainda tão verde e indefesa, se viu obrigada a abandonar o corpo do alferes Brandão Galvão, não era originalmente uma alma brasileira, pois é muito difícil que as almas se destinem a nascer somente numa nacionalidade qualquer, ou venham a apegar-se a alguma. No caso dessa, tudo começou, como tantos eventos importantes, por obra do acaso. Quando, fortuitamente, o Poleiro das Almas está repleto de almazinhas recém-nascidas, a agitação febril de tantos jovens ansiosos pelo aprendizado e pelo cumprimento de suas sinas chega a fazer fibrilar o cosmo e a perturbar um pouco o perfeito funcionamento dos relógios astrais e demais mecanismos celestes. Nesses casos, é comum que, em revoadas nervosas e espasmódicas, como lavandeiras que estejam a mariscar e sejam espantadas por uma pedra, as almas novas desçam iguais a flechas em direção ao planeta, chispando de um ponto a outro com a velocidade de relâmpagos, até acharem um ovo, um útero, uma semente, algo vivo para animar. E, naturalmente, não descem como desceriam se fossem corpos, talvez propriamente nem desçam, já que suas trajetórias são simultaneamente perpendiculares aos planos de todas

as três dimensões e, se não é possível compreender isto, é porque pouco se compreende de quartas, quintas ou sextas dimensões, inclusive as almazinhas, que, assim, antes de chegarem, nunca sabem onde estão. E dá-se muito que a primeira encarnação das almazinhas não seja em gente, mas em bicho ou planta, podendo supor-se que, bem antes de entrar na barriga desiludida da mãe do alferes, essa almazinha fora macaco ou papagaio, em algum lugar das grandes matas do Recôncavo. Como, naquela época, a maior parte dos macacos e papagaios não tinha tantos problemas sérios quanto agora, é de crer-se que a almazinha haja tentado voltar para a mesma espécie, mas não conseguiu resistir, apesar do medo intenso que isto sempre provoca nas almas, à oportunidade de encarnar em gente. Sucedeu assim que a almazinha, solta entre os matos e bichos, foi virtualmente sugada, certa feita, pela forte atração exercida sobre ela pela barriga de uma tupinambá em cujo interior acabara de acontecer, fazia poucas horas, uma concepção. Talvez tenha principiado aí a colaboração de circunstâncias singulares que terminou por fazer da alma do alferes uma alma brasileira. Nasceu índia fêmea por volta da chegada dos primeiros brancos, havendo sido estuprada e morta por oito deles antes dos doze anos. Sem nada entender, mal saía do corpo da menina e iniciava nova subida ao Poleiro das Almas, quando outra barriga de gente a chupou como um torvelinho e eis que a almazinha nasce índio outra vez e outra e outra, não se pode saber exatamente quantas, até o dia em que, depois de ter vivido como caboclo no tempo dos holandeses, enfurnado nos matagais e apicuns com três ou quatro mulheres e muitas filhas e comendo carne de gente volta e meia, passou um certo tempo no Poleiro das Almas, com temor de novamente encarnar em homem ou mulher. E seguramente alguma coisa deve estar escrita, porque essa alma, tiritando de receio e aflição no espaço escuro entre os mundos, fez tenção firme de evitar o Hemisfério Austral na descida seguinte, mas, como não tinha efetivamente aprendido coisa alguma, sabendo melhor ser papagaio do que gente, terminou por revoar de maneira fatídica e, dezoito anos, dois meses e vinte dias antes do 10 de junho de 1822, achou-se por dentro das vísceras da mulher franzina que logo a iria parir, no corpo do futuro alferes Brandão Galvão, herói da Independência. Alferes este que, nem bem terminara sua alminha de assistir de longe ao enterro simples que lhe fizeram, já tinha o nome exaltado onde quer que houvesse revolucionários patriotas reunidos, já era evocado como exemplo de valentia e eloquência, já se tornava objeto de dissertações arroubadas e pungentes. Talvez haja também a alminha passado demasiado tempo em Amoreiras, durante suas vagâncias desencarnadas pela ilha, pois que as almas não têm muito senso de tempo. Mas talvez nem seja verdade que ela teria sido encantada pelos engodos, ardis e necromancias que se entrelaçam no ar de Amoreiras, porque, cada vez com mais assiduidade e interesse, deu para frequentar os locais onde o alferes recebia homenagens, deu para vibrar de satisfação, com uma felicidade que jamais experimentara, quando pormenores de sua fala às gaivotas eram lembrados ao povo pelos declamadores, em alexandrinos sinfônicos, ordens inversas arrebatadoras, proparoxítonas troantes como tonéis martelados, metáforas cujos contornos jamais se dissolviam, adornando o ar de esculturas gelatinosas e frementes. Admirou-se mais e mais de si mesma, ouviu tantos relatos de prodígios obrados por homens tais como aquele que fora, que não pensava em mais nada. E assim, uma bola azul elétrico invisível suspensa pelos muitos ventos que povoam o firmamento, a almazinha adiava e ansiava o instante em que se tomaria de perdida paixão e se

tornaria uma alma brasileira para todo o sempre, contribuindo para entender-se este fenômeno lembrar que, sim, as almas não aprendem nada, mas sonham desvairadamente.

Pirajá, 8 de novembro de 1822.

Sentado debaixo de uma jaqueira com as pernas esticadas e abertas, comendo um pão de milho meio seco e dando dentadas enormes num pedaço de chouriço assado, Perilo Ambrósio Góes Farinha resolveu reclamar com os dois escravos que lhe faziam companhia, embora eles não tivessem cometido falta alguma e apenas o observassem de olhos famintos. Estava irritado com a comida. Sempre fora assim, desde pequeno, muito sensível a decepções relativas a comida. Podia ser apenas uma expectativa frustrada, podia ser qualquer coisa, até mesmo alguém que conseguisse chegar antes a um naco em que estivesse de mira feita, apesar da boca cheia e da atenção vigilantíssima que costumava dar a toda a comida sobre a mesa, enquanto devorava fragorosamente a que empilhava nas duas ou três selhas de louça da terra que lhe serviam de pratos. Lembrou, como de hábito sentindo o peito ofender-se e doer a solidão pesada da injustiça, que o pai ameaçara pela décima ou trigésima vez expulsá-lo da vila e da fazenda, ao vê-lo atacar uma das irmãs com um chuço de assar porque ela se apossara primeiro de um pedaço de carne distante mas cobiçado. Não tinha como alcançar aquela salpresa a resplender entre maxixes e jilós na outra ponta da mesa, nem mesmo podia reservála para si com gritos e ameaças, porque o atrapalhava a boca ingurgitada de toras de toucinho com farinha que calcava com ânsia por todos os espaços da boca e, ao mesmo tempo, não se permitia deixar de angustiar-se por medo de furtarem de suas pilhetas abarrotadas bocados já antecipados aos fungos e suspiros, se parasse de lhes dar atenção ainda que alguns instantes. Então não cabia fazer nada, a não ser, com os olhos de uma baleia ferida, voar por cima daquele intolerável abismo entre ele e o pedaço de carne e, antes que a irmã mordesse o que era dele, transfixar-lhe a mão com o chuço preto e gorduroso. Por que me perseguem? — pensou em gritar ainda, revoltado, mas, enquanto carregavam para dentro a irmã com o espeto atravessado da palma às costas da mão, as negras levantando uma algazarra descabida, o pai arrancou-lhe a lasca de carne de entre os dentes em meio a uma chuva de tabefes, obrigando-o a sair da mesa e não mais comer naquele dia. Dentro do quarto em que o pai o trancou, ardeu de ódio e despeito e chorou quase o tempo todo, em soluços esganiçados tão fundos que às vezes pensava que nunca teriam fim. Entre outras vinganças com as quais sonhava de quando em quando e acordava pingando suor, jurou em voz alta que um dia obrigaria aquela irmã a passar fome enquanto ele comesse diante dela, pois jamais, agora que fora ingratamente magoado, existirá em toda a Terra carne suficiente para matar a fome por aquele pedaço usurpado e arrancado à força de seus dentes desesperados. Expulso de casa, sim, tinha sido, muito depois. Mas isso não queria dizer mais nada agora, chegou quando todos os seus outros rancores já o envenenavam a cada momento do dia. — Pois dão-me água a beber! — falou, com a voz mais estridente e alta que o normal, como sempre acontecia quando se dirigia aos negros. — Água! Não basta que tenha de comer

esta massamorda pestífera, há também que lavar a goela com água! Anda lá, dá-me cá esta cabaça! Feliciano, o negro mais jovem, saiu do sol onde seu amo o obrigara a ficar junto com o outro e apanhou lentamente a cabaça para passá-la. — Avia-te, estafermo! — gritou Perilo Ambrósio. Puxando a rolha pela cordinha que a atravessava na parte mais grossa, bebeu ruidosamente alguns goles, baixou a cabaça e deu um pontapé na perna de Feliciano, tão forte quanto lhe consentia a posição escarrapachada. — Ficas com esta cara de merda, sem dúvidas porque deixei-os ao sol — e lá os deixo pela Eternidade, se tanto me der na telha! — e porque querem botar essas bocas de estrumo cá na cabaça de onde bebo esta água imunda que me trazem! Por que me deitaram desta água imunda à cabaça? Por quê? Responde, pedaço d’asno, bosta do demônio! E, se te deixo ao sol, por isso devias ter-me em melhor conta, pois que lá te faço um grande favor, que teus miolos hão de estar acostumados a ser cozidos pelo sol das Áfricas e assim te confortas um pouco. E não me faças cá esta feição de monge silenciário, macaco deslavado, não me faças feição alguma, os negros não têm alma e têm quanto direito a expressar-se quanto o têm porcos e galinhas! O que hás de expressar é a vontade de teu amo, como o que tereis ambos de relatar sobre a minha bizarria e valentia neste combate contra as hostes do Madeira, a padecer a mais triste condição, a comer desta gafanha mortal, a beber desta água pestilencial, na companhia de dois negros sujos e fedorentos que peidam como bugres bêbedos e arrefecemme cá o ânimo de luta, isto é o que tens de expressar e mais que te ordene! Levantando um pouco de poeira, um grupo de cavaleiros repontou na estrada de barro que passava pela borda da mata. Perilo Ambrósio teve um sobressalto. — Acode-me cá! — disse ao escravo, que lhe estendeu a mão para que se levantasse, o que fez penosamente, a barriga decidida a permanecer no chão, enquanto ele arfava com os joelhos dobrados em grande esforço. — Que tens, não mais podes com peso? Não saíste à tua mãe então, que muitas vezes a fodi deitando-lhe em cima todas estas arrobas e não me recordo que houvesse ficado amassada e, se não já se tivesse tornado numa burra pelancuda e cheia da gafa que apanhou aos cães, ainda ia eu lá muitas vezes àquele rabo preto. Mas não há de ser nada — acrescentou com um riso obsceno, passando a mão gorda e peluda pelo traseiro de Feliciano —, pois destes cus da tua família ainda não tive cá o meu quinhão completo, e chegará o dia em que te chamarei a meu quarto para que te ponhas de quatro pés e te enfie toda esta chibata pelo vaso de trás, que nisto lá hás de ser bom. Mas então são milicianos que lá vêm? São os homens do Madeira em debandada? Estão a tirar uma peça de artilharia, por isso que demoram e vão tardar, ainda bem. Crês que são mesmo dos nossos? Tens vistas melhores que as minhas, olha bem. Se me mentes, se me dizes que são dos nossos e não são, será tua última velhacaria, pois que te esfolo antes que cá cheguem. Ouve lá, são mesmo dos nossos? Como passa a batalha, não posso arriscar-me, como passa a batalha? Nem mesmo o som da batalha chegava-lhes agora como antes, embora antes tampouco houvesse o retumbo tremendo que esperavam. Perilo Ambrósio, que escolhera aquele ponto bem distante da luta para passar o dia, pois aguardava somente que vencessem os brasileiros para juntar-se a eles em seguida, temia que o combate não tivesse terminado ainda e que, por

algum azar, fosse obrigado a tomar parte nele. Se queria que os brasileiros prevalecessem, não era por ser brasileiro — e na verdade se considerava português —, mas porque, expulso de casa, abominado pelos pais e por todos os parentes, sob ameaça de deserdação, deliberara adquirir fama de combatente ao lado dos revoltosos. Desta maneira, seu pai, fiel à Corte, já foragido e acusado de todos os crimes e perfídias concebíveis, poderia perder tudo com a vitória brasileira, passando os bens muito justamente confiscados a pertencer ao filho varão, distinto pelo denodo empenhado na causa nacional. Preferia Perilo Ambrósio que a família fosse degredada para muito longe, talvez para Angola, entre pretos cozinhando homens para devorar e moscardos traficando moléstias fatais, mas, na impossibilidade disto, conformavase com a ideia, que o fazia rolar horas a fio na cama a esfregar uma mecha de cabelo entre os dedos com ar estúpido, de tornar-se senhor absoluto da fazenda, dos negros, das casas e de tudo mais. O que aconteceria com a família não importava agora, era assunto para mais tarde, depois que a situação presente fosse aproveitada da melhor forma. Eram dos nossos, não havia dúvida. Alguma coisa, pressentia-se daqui, acontecera com as rodas de uma carreta que transportava um canhão pequeno. Dois burros castanhos se esticavam junto às guias da carreta, que mal se movia, apesar da força empregada. Cinco ou seis cavaleiros paradeavam as montarias para a frente e para trás como numa cavalhada, alguns infantes se mexiam em volta da roda direita, a poeira levantada pelos cascos foscava o ar, que ao redor era muito claro, e assim tudo se via como numa pintura antiga, ouvindo-se os estalos do chicote do carreiro, as imprecações e os gritos um pouco depois de haverem acontecido. — Que tiram as duas mulas? — perguntou Perilo Ambrósio, franzindo os olhos para estudar as figuras distantes. — Arrastam um canhãozito de campo, um falconete, é assim que lhe chamam? Trabalho esforçadíssimo, haviam que parar e arranjar a roda, pois que se lhe despega uma, é o que de cá se percebe. Creio que devo ir ter com eles. Quem nos regulares tem os quatro galões e as agulhetas de prata ou oiro? Há uns que vão sempre com dragonas a abanar-lhes os ombros, além de outros ornamentos. A ver cá: depois do cabo de esquadra, segue-se o furriel, temos então os cadetes e daí por cima são todos grandes capitães, sargentos-mores e mestres de campo. Ouve lá, acreditas que nos deem boa acolhida e que nos tenham por voluntários desgarrados do Barros Falcão? Como passa a batalha, isto é o que cabe saber, isto sim! Pois, se lá formos e ainda não tiver passado, é mais certo do que o Bom Senhor nos céus que nos chamarão a marchar com eles. Então conto-lhes um par de histórias, que é de mentiras e patranhas que se faz a narração da guerra. E, afinal, estávamos do outro lado do rio e bem que nos podia ter apanhado de rebate o inimigo, não podia? Mas, sim, em questões de batalhas não se leva à conta quem se mostra cansado da lide, ela ainda continua. Não, não, se devo ter razões com aquele comandante, não hão que ser simples razões, sem nada a mostrar por elas. E então lá não vou sem antes cuidar de alguns aprestos. Anda cá, estafermo de fumo, anda! Apura-te, infeliz! Pouco depois, somente na companhia de Feliciano, Perilo Ambrósio saudou um tenente, que, ao ver os dois se aproximando, afrouxou a brida e galopou em direção a eles, estacando no miolo de uma nuvem de barro avermelhado. — Ferimento à bala? — perguntou, pois, assim que parou, percebeu que Perilo Ambrósio trazia o braço esquerdo numa tipoia empapada de sangue, assim como o jaleco e a

camisa. — Ainda pode andar bem? Vê-se que perde muito sangue. — Meu comandante, vinte almudes de sangue tivera, todos os vinte os daria gostosamente, e mais os tivera que os daria pela liberdade — respondeu Perilo Ambrósio, com a voz débil e cortada de ofegos lacrimosos. — Mas é português, não é? — Sim, meu comandante, foi Portugal onde primeiro vi a luz e entre portugueses fui criado, pois que o são meu pai e minha mãe, como hão de ser também os vossos maiores. Mas, se lá vi a luz, cá no Brasil foi que vi a vida e, se falo desta maneira, isto se deve ao que forcejaram desde sempre por meter-me na cabeça, eis que até aos estudos na Corte quiseram enviar-me, não houvera eu lutado para não formar-me em meio aos inimigos da liberdade e da Independência. Meu pai, sim, muito infelizmente, se alia à causa do opressor e isto me parte o coração, sendo eu brasileiro mais que por presença aqui, senão porque me sinto tão nativo a estas terras quanto as aves e os bosques. Eis por que saí da casa dos meus pais, renunciei à fazenda e ao espólio e vim cá combater até não me restar alento, ainda que de pouca valia seja. E já vínhamos desde a madrugada, sem descanso, para nos juntarmos aos homens do grande mestre de campo coronel Barros Falcão, quando, ao vencermos a travessia do rio, pilhou-nos um magote deles. Não fora a bizarria do negro Inocêncio, que vinha na nossa companhia e atacou dois sabreadores inimigos, quando já sucumbia eu pelo balaço de algum escopeteiro que nos fez fogo por trás, aqui não estávamos agora. Esse negro Inocêncio, fiel e bravo, continua lá sob a árvore, malferido, talvez à morte, não pode mexer-se nem ser carregado. Mas ainda estou pronto para o combate, meu Senhor comandante, e no aguardo das ordens de Vossa Mercê. — Não, meu bravo, meu camarada — disse o tenente, com os olhos detidos de admiração, o corpo inclinado para a frente, as mãos na maçaneta da sela. — É necessário que descanses, que cures as tuas feridas. Aqui por este fianco, um pouquinho na direção do Sul, as forças do Madeira nos sufocam, há quem afirme que recebeu reforços de três ou quatro mil homens, porventura muitos mais. Mas também nós temos acolhido reforços de toda parte e não podemos deixar que nossos bons camaradas, os que lutam e derramam sangue pela insurreição, fiquem sem amparo e assistência. Aqueles lá, menos um, estão montados mas são praças a pé, moços de cavalariça que se engajaram. Um deles mostrará o caminho por onde irão encontrar alguma ajuda, algum lenitivo para essas feridas. Não podes perder mais sangue, já foi demais. — Não, meu comandante, minhas feridas já as pensou este outro negro que me acompanha e cuja bravura e dedicação são dignas de uma verdadeira pessoa, tanto assim que, a triunfar a causa brasileira como Deus há de ser servido prover, minha tenção é dar-lhe carta de alforria, para que se veja tão livre quanto seremos os brasileiros, embora seja a única propriedade que possuo no mundo. Temo que seja tarde, pois esvaía-se em sangue e já desfalecia quando o deixamos em busca de ajuda, mas causa-me cuidado maior que eu aquele negro lá ao pé da árvore, que com tanta valentia se houve na defesa de sua pátria e de seu amo. Cá por mim posso arranjar-me. Um daqueles cavalicoques que me cedais para mim será um palafrém real e nele, mesmo em marcha descansada, hei de chegar a algum pouso onde me deem abrigo, pois são muitos os amigos que tenho em toda parte e mais incontáveis ainda os

corações generosos. Com um meneio de cabeça curto e enérgico, o tenente, que não parecia ter mais de vinte anos e ao falar via-se que fazia esforço para a voz soar mais grave do que de fato era, disse “pois muito bem” em tom marcial e, segurando o chapéu armado que balançava um pouco frouxo no cocuruto, galopou de volta a seu grupo. Fazendo apear um dos praças depois de levá-lo até Perilo Ambrósio, passou o cavalo e uma quartinha de água, acenou como quem esboça uma saudação. Com o negro Feliciano cabisbaixo mas ligeiro à frente, Perilo Ambrósio oscilava devagar, montando o cavalo em marcha andadeira, já quase chegando aonde a estrada dobrava por trás dos matos e desaparecia em outra direção. Parou um momento, olhando de longe o tenente desmontar junto da árvore onde tinham estado, andar alguns passos, curvar-se brevemente, tirar e recolocar o chapéu e talvez benzer-se — a distância era grande demais para se ter certeza. O tenente montou outra vez e chouteou de volta a seu grupo emoldurado de poeira. Perilo Ambrósio ficou contente em verificar que tudo resultara muito bem até o último pormenor, embora já antes estivesse seguro de que o tenente encontraria Inocêncio morto. Afinal, quando o sangrara à faca para lambuzar-se de seu sangue e assim apresentar-se ao tenente, terminara por dar-lhe mais cuteladas do que planejara, já que os braços e as mãos lhe fugiram do controle e golpeou o negro como se estivesse tendo espasmos. Melhor que haja morrido logo e não se pode negar que de um modo ou de outro deu sangue ao Brasil, pensou Perilo Ambrósio, voltando as costas e cutucando mansamente as ilhargas do cavalo para tomar de vez a estrada.

Cachoeira, 5 de março de 1826.

Sim, não passou o Imperador aqui mais que um par de horas e a Princesa Imperatriz no capitânea da flotilha estava, no capitânea ficou, mas este domingo cujo sol festeja em todas as casas, plantas e águas, esta manhã em que o ar respirado quase faz as pessoas flutuar, as cores da rua da Matriz e da praça da Vila, os vestidos e guarda-sóis de todos os matizes, os sinos dobrando como se tivessem enlouquecido, os homens que ainda saem de calções de cetim branco e sapatilhas como numa corte antiga, as barracas e bandeirolas do dia da visita, os cheiros de cozidos e coentro e pimenta fresca e peixe e frituras africanas, o céu azul-ferrete emoldurando as fortalezas falsas que construíram para agradar Sua Majestade, as pilhas de frutas junto ao rio, os pretos e pretas luzindo entre panos berrantes e falas como flautas exóticas, os meninos correndo entre as árvores em suas fatiotas de ver Deus, os telhados reverberando luz e calor, alguém cantando, alguém olhando o rio, alguém pescando, as portas e janelas abertas, as flores em vasos altos e ramalhudos, tudo isto, sentido daqui da porta da Matriz, passada a missa e começado o dia, parece mostrar que o Imperador do Brasil e seu Perpétuo Defensor ali reside e ali está, para daqui a pouco emergir de um dos três sobrados que lhe destinaram como paços, dando o braço à Imperatriz e, alto e belo como um deus, sair para passear entre os cortesãos e o povo, cumprimentando o sol e com ele rivalizando em esplendor. Tudo isto prova que vale a pena viver, pensou Perilo Ambrósio, barão de

Pirapuama, de pé à saída da Matriz, enxugando o suor do pescoço com um lenço de brocado inglês. Empinou a grande pança, farejou os ares, certificou-se com um olhar de que a caleça atrelada a um par de cavalos brancos, corpulentos e castrados estava de prontidão no lugar que ordenara, com os dois pretos cocheiros espigados na boleia, de roupas também pretas e colarinhos duros que lhes chegavam quase às orelhas. Considerou vagamente a ideia de repreendê-los por haverem saído do ponto preciso que lhes havia determinado e terem preferido ficar debaixo de uma mangueira para evitar o sol. Mas logo desistiu disso. Sentia-se benevolente e, além do mais, à sombra também os cavalos e a caleça, que tantas despesas e aborrecimentos lhe causavam, ficavam protegidos do calor. Sabia que, ao subir à caleça para voltar à casa-grande do engenho, teria vontade de procurar, nas roupas dos negros, nos bancos e nas coberturas, manchas de resina pingada da mangueira e, se as encontrasse, poderia perder a cabeça novamente, como cada vez mais lhe acontecia com os pretos. Mas depois pensaria nisso, não se irritaria agora, tinha saído da missa, tinha mais uma vez dado tanto em pitanças que a mão do sacristão quase não suportou o peso das moedas, tinha sentido o coração confranger-se e os olhos úmidos ao soar do tintinábulo na hora da Eucaristia, tinha visto, nas feições de tantos que o saudavam, afeto, admiração e orgulho em serem por ele reconhecidos e, apesar de não gostar de andar e ter um certo asco de algumas das pessoas que certamente lhe falariam e até procurariam tocá-lo, decidiu caminhar pela rua da Matriz abaixo, desfrutando destes ares alegremente carregados do primeiro domingo depois da visita do Imperador e da felicidade, hoje tão completa, de se saber importante para Deus e para os homens. Socou o lenço volumoso no bolso sem dobrá-lo, ajeitou o chapéu na cabeça e principiou uma marcha paquidérmica em direção à praça. Malditos punhos de renda, malditas mulheres que obrigam a tirar o chapéu e repetir as mesmas saudações. O sota-cocheiro, com o gogó caroçudo saltando entre as abas do colarinho, correu da caleça, esperando ter de ajudálo a subir, como era sua função. — Leça-leça? — perguntou o negro. Não sabia falar ainda a língua dos brancos, era negro novo. Perilo Ambrósio parou e olhou para aquela figura muito alta, grotescamente espadaúda dentro do casaco preto. — Leça? — repetiu o preto com um sorriso aparvalhado. — Vai-vai? Zenho, vai? — Negro imundo — disse Perilo Ambrósio, sem saber bem por quê. — Ngmundo — ecoou o preto. — Ngmundo leva leça, vai-vai? — Não, não vou para o engenho agora — respondeu Perilo Ambrósio, depois de algum tempo em silêncio, ouvindo o negro repetir “leça-leça” e fazer com os braços os gestos de quem carrega alguma coisa com cuidado. — Volta para lá e me espera. Volta! — Vota — falou o preto, com o mesmo sorriso assustador. — Sim, volta. O preto fechou o sorriso tão repentinamente quanto o havia aberto e, antes de dar meia-volta, pareceu indeciso sobre que lado escolher, meneou o tronco, finalmente correu de volta à caleça. — Miolo mole — decidiu Perilo Ambrósio. Mas isto não foi suficiente para tranquilizá-lo, porque se viu obrigado a reconhecer que, diante daquele negro abobalhado e seu sorriso desagradável, sentira mais uma vez uma

espécie de medo. Talvez até mesmo o houvesse escolhido para servir na caleça não somente pelo porte, pela saúde e pela força que o tornavam um escravo invejado, digno de um barão. É possível que tivesse sido também para colocar aquele medo à prova, aquele medo inexplicável e quase corporal que sempre o assediava ao falar com ele. Talvez, se ele entendesse, não o chamasse de negro imundo. Não, não, é claro que chamaria, também não era assim. Seria medo? Como ter medo de uma coisa sua, mais um negro seu entre dezenas e dezenas, uma coisa com a qual podia fazer o que quisesse? Sim, mas também se tem medo de um novilho bravo, de um animal qualquer, até mesmo da bicada de um ganso, cujo pescoço se pode torcer com uma só mão. Não, não era medo, era apenas a sensação desconfortável que todos têm ao conversar com um demente, apenas isto. Contudo, melhor estaria aquele negro servindo na residência da cidade, carregando para a praia os barris de merda produzidos pela casa, bombeando e carreando água e fazendo outros serviços pesados, como pedia seu tamanho. Bem, mas são somente coisinhas importunas, que surgem à mente para tentar estragar um dia como este, quando a praça já desponta à frente com seu povaréu domingueiro e todas as coisas estão ao alcance da mão e do desejo e nada mais inebriante do que, assim em paz com a consciência, perceber que tudo refletia seu poder. Não era corriqueira, apesar de tudo, a chegada tão natural e sem pompa de um barão a esta praça, onde as figuras do Imperador e de seu séquito ainda pareciam mover-se, perto do barracão luxuoso em que Sua Majestade recebera as chaves da cidade e do qual até os pardos libertos puderam aproximar-se para ouvir as vozes da Corte, acentos e tons tão diversos dos daqui, que as damas finas e os homens elevados imitam, alguns com perfeição. Se não mais estavam ali o Imperador, seus almirantes, seus vasos de guerra e seus aparatos reais, toda a aura imperial se transferia para os grandes nobres da terra, os que, como Perilo Ambrósio, mesmo não tendo nascido em Cachoeira e mal a conhecendo, haviam alargado sua fama e fortuna por todas as terras do Recôncavo. Não pertencia sua figura austera e imponente um pouco a todo o povo de Cachoeira? Não era ele também, de certa forma, um nobre de Cachoeira, alguém que aquele povo podia citar com orgulho e dizer aos forasteiros “cá também temos os nossos nobres barões”? Sim, era, pensou Perilo Ambrósio. Eu sou um barão, disse mentalmente. Não precisava mais repetir isto do jeito obsessivo de antigamente, querendo convencer-se de uma coisa absurda a que sua própria cabeça resistia, nos primeiros dias depois da confirmação do baronato. Eu sou o barão de Pirapuama, sou eu. Pirapuama queria dizer baleia, na língua dos bugres. Isto não se pôde confirmar com a certeza que ele desejara, porque os índios praticamente não existiam mais e os poucos que havia ou se escondiam nos cafundós das matas ou passavam o tempo furtando e mendigando para beber, cair pelas calçadas e exibir as doenças feias que sua natureza lhes trazia. Mas todos no Recôncavo e fora dele sabiam que pirapuama era baleia e, se não fosse, seria, pois afinal estava ali o barão das Baleias, aquele que, na esteira de incontáveis sofrimentos e tribulações, lutando pela Pátria, enfrentando ódio e incompreensão, obrigado a combater a própria família, era hoje o maior entre os senhores da pesca dos grandes bichos marinhos que todo mês de junho vinham galhardear os corpanzis no meio das ondas verdes da baía de Todos os Santos. Pirapuama, nome que afirmava a singularidade nacional, que proclamava orgulhoso sua origem austral, atada àquelas terras e a

seus habitantes originais, os nobres selvagens de antanho. Quanta luta, quanto sacrifício, pensou Perilo Ambrósio, novamente enxugando o suor com o farto lenço de brocado cujas rugosidades e farpilhas amaldiçoava, mas cuja exibição estudadamente casual aos olhares dos passantes lhe fazia vir a compulsão irrefreável de mais uma vez esfregá-lo lentamente pelas enxúndias da papada e, concluído o enxugamento, tirar do bolso um flaconete de cristal, para, com o dedo indicador sobre a boca da garrafinha, derramar no pano gotas de um perfume que aromava tudo em torno, maravilhando os moleques com aquelas essências que, saídas de uma pedra reluzente, invadiam o universo. Muito bem, de fato a Revolução premiara seus heróis. E de fato tinha sido muito mais fácil do que imaginara antes, tomar de sua família todas as propriedades. Até mesmo quando, com o pai já capturado, preso e acusado de traição, encontrou o ouro em pó que se dizia estar enterrado ilegalmente nos fundos da casa-grande do engenho, guardou a maior parte do que achou em segredo e levou um punhado às autoridades, como triste evidência de que sua família era efetivamente tudo de mau que se dizia dela e até um pouco mais. Chorara ao entregar aquele ouro, não de pena, mas por reconhecer que, por mais que seu coração de filho se rebelasse, não podia, em nome da Pátria e do povo que fizera a Revolução, esconder a conduta inimiga do pai, da mãe, das irmãs, de todos os que viviam naquela casa de onde se vira expulso por ser o único brasileiro. Desprendimento tinha, podia guardar tudo para si e passar o resto de seus dias na paz, obscuridade e conforto simples de quem, cumprido o dever para com a Nação, não abriga razões para celebrar além da satisfação da consciência, tamanha a adversidade que por todos os lados o vitimou. Mas nada quis, nada pediu. Exaurido e exangue em Pirajá, mal haviam suas feridas deixado de segregar linfa vital, estivera sempre na linha de frente, aconselhando, ministrando, orientando, servindo de mil maneiras, até o momento glorioso em que, escorraçado por entre as sombras da noite e a borrasca que lhe enviaram os deuses do Novo Mundo, o general Madeira zarpou fugido, de volta a Portugal. Sim, a Revolução premiou seus heróis, pensou outra vez Perilo Ambrósio, sopesando a frase, que achou elegante e expressiva. A alguns ela pagara em merecido dinheiro, como aconteceu, a mandado do próprio lorde Cochrane, em Itaparica. Lá, antes mesmo da fuga de Madeira, um certo capitão Tristão Pio dos Santos foi portador, como se contava, de uns tais mil pesos duros para dividir entre os comandantes do 25 de Junho, do Dona Januária e do Vila de São Francisco, por tantas e tão bravosas façanhas cometidas no mar da Bahia. Que vinham a ser mil pesos duros, quantia de som tão forte, a evocar dilúvios de patacas e cruzados? Ninguém do povo da ilha e do Recôncavo sabia, mas se sabia desses e de outros, muitos outros, grandes prêmios, tanto assim que, se agora havia engenhos, moendas, fazendas, fábricas de óleo de baleia, barões, condes, viscondes, nobres da terra, pessoas miliardárias de que o povo podia orgulhar-se, era isto muito porque a Pátria soubera recompensar os que por ela deram tudo, os grandes comandantes, capitães e pilotos de tropas, os que suportaram, nos ombros infatigáveis, o fardo de conduzir e inspirar o povo à vitória pela liberdade e pela felicidade. Retinem ali, naquele frontispício, as armas de Dão Pedro, por ele mesmo desenhadas. Naquele mesmo lugar, ele já vira a esfera armilar de Dão Manuel ser trocada pelo escudo de Portugal, Brasil e Algarve, que, por sua vez, no dia 3 de julho, fora escaqueirado a talhadeira e coberto pela argamassa que fixaria pelos séculos o símbolo da nova era. Símbolo abençoado e benfazejo, arauto da explosão de prêmios e recompensas, a

própria Natureza parecendo fazer desmoronar dos céus patrimônios e fazendas ricas, medalhas e pensões, títulos e concessões, comendas e cargos vitalícios, benesses mais fartas e generosas que a própria terra bendita sobre a qual se desdobrava agora o manto da liberdade. Esses mesmos homens que tinham comandado na guerra comandariam agora na paz — e Perilo Ambrósio lembrou com um arrepio de orgulho sua admirada máquina a vapor, sua abundante produção de açúcar, melaço e aguardente, suas extensas propriedades, as apólices que comprara tão generosamente e que tanto o ressaltaram no apreço da Junta da Fazenda e do Conselho Provisório, sem cujo apoio talvez o baronato não viesse. O progresso está aí, no trabalho de homens como ele. Através dele mesmo, os escravos, pretos rudes e praticamente irracionais, encontravam no serviço humilde o caminho da salvação cristã que do contrário nunca lhes seria aberto, faziam suas tarefas e recebiam comida, agasalho, teto e remédios, mais do que a maioria deles merecia, pelo muito de dissabores e cuidados que infligiam a seus donos e pela ingratidão embrutecida, natural em negros e gentios igualmente. O povo em geral, este tinha muitas fazendas a que agregar-se, muitos ofícios a praticar, podia vender e comer o que pescasse nas águas agora libertadas, podia, enfim, levar a mesma vida que levava antes, com a diferença sublime de que não mais sob o jugo opressor dos portugueses, mas servindo a brasileiros, à riqueza que ficava em sua própria terra, nas mãos de quem sabia fazê-la frutificar. Vou beber um refresco, resolveu Perilo Ambrósio, mas, antes de poder chegar ao quiosque armado para a festa que nunca mais queria terminar, já o rodeavam em rapapés e já os moleques o admiravam à distância, desviando o olhar quando ele os encarava. Muitos bons dias, senhor barão, como passou o senhor barão? Tinha chegado a uma conclusão sobre como portar-se diante do populacho e dos pequenos funcionários e comerciantes que o cercavam, pescoços espichados, faces solenes, para ouvir suas opiniões sobre o mundo e os acontecimentos. Sempre falara com desenvoltura, isto não era problema, mas calhava bem fazer algumas pausas, alguns gestos expressivos, mostrar a profundeza de espírito de onde retirava suas observações. Sacou o lenço da algibeira, cheirou-o com discrição. Era certo que Sua Majestade Imperial estava muito propenso a aceitar a petição cachoeirense para passar de vila a cidade, com o invencível nome de Petrópolis? Sim, era certo, Sua Majestade lhe tinha manifestado essa intenção pessoalmente, quando estivera com ele em Itaparica, logo antes da visita a Cachoeira. Na ocasião, aliás, tinha tido a oportunidade de discorrer a Sua Majestade Imperial a respeito do quadro pintado por mestre Almerindo Conceição, mostrando a peroração do alferes Brandão Galvão às gaivotas, no fatídico e inesquecível 10 de junho. E, curioso, Sua Majestade, embora emocionado pela história do alferes, embora interessado nos pormenores do quadro — que, aliás, não pode ser comparado à verdadeira arte, como a praticada nos países adiantados, e deve ser tomado por um valioso documento, nada mais —, preferiu opinar com mais vagar sobre a explanação do barão de Pirapuama, que qualificou de exemplarmente erudita. Sua Majestade é muito generoso, disse o barão, ordenando com um aceno que lhe trouxessem um refresco de cajá. Tinha o senhor barão chegado a palestrar com a Princesa? Muito de passagem, somente algumas palavras, pois que ela não se sentia bemdisposta com o calor e a maior parte do tempo gastou-a em seus aposentos, abanada e arejada pelas damas de companhia. Como sabe o refresco? Sabe-me bem, sabe-me muito bem, que não

só à Senhora Dona Princesa incomoda este sol canicular. Normalmente, esperaria que a caleça, chamada por um grupo pressuroso de meninos assim que mostrou a intenção de ir embora, viesse buscá-lo onde estava, mas desta vez preferiu encontrá-la a meio caminho, andando como se a pequena multidão estivesse presa a ele por um elástico. Tirou da algibeira uma sacola de camurça, deu moedas aos meninos, velhos e aleijados que o sitiaram. Uma velha recurvada e coberta por um xale preto lhe beijou a mão, disse-lhe que conheceu muito o senhor seu pai e a senhora sua mãezinha, antes que tivessem sido corridos para Portugal. Já a velha estava sendo empurrada pelo meirinho Desidério, envergonhado por haver ela mencionado assunto tão molestoso para o barão, quando Perilo Ambrósio o deteve e, com a naturalidade simples dos grandes homens e heróis, disse-lhe: deixa-a, Desidério, também eu, ai de mim, sinto falta de meus pais e da família, fortuna muito maior do que a que hoje pesa nas minhas omoplatas. Congelou-se a paisagem, silenciaram todos. E Perilo Ambrósio, mordendo o lábio inferior, falou exatamente da maneira que havia planejado com tanta frequência: — Entre a Pátria e a família, minha boa mulher, Deus há sempre de me dar forças para escolher a primeira, eis que vale mais o destino de um povo que a sina de um só. Notou que Desidério, arrebatado, reproduzia, somente com os lábios, as palavras que ele pronunciava e que logo todos comentariam e repetiriam, na pungência de sua franqueza dolorosa, de sua coragem amarga. Afagou o ombro da velha, estendeu-lhe uma moeda e, em movimentos pausados, marchou para a caleça, sob o silêncio grávido dos que agora meditavam no muito que tinha dito em discurso tão miúdo. Apoiou-se no negro sem olhar para ele, subiu à caleça, enxugou o suor pela última vez e, cruzando as mãos por cima da barriga, acomodou-se para balançar e cochilar durante a viagem. No céu de Cachoeira, misturada à luminosidade e à vibração quente do firmamento, a almazinha do alferes Brandão Galvão, ainda entontecida pela visão do Imperador, com as grandezas que se sucediam de roldão e com o lindo quadro em que já acreditava piamente, acompanhou os atos do barão lá de cima, estremecendo de admiração e reverência.

2

Vera Cruz de Itaparica, 20 de dezembro de 1647.

O caboco Capiroba apreciava comer holandeses. De início não fazia diferença entre holandeses e quaisquer outros estranhos que aparecessem em circunstâncias propícias, até porque só começou a comer carne de gente depois de uma certa idade, talvez quase trinta anos. E também nem sempre havia morado assim, no meio das brenhas mais fechadas e dos mangues mais traiçoeiros, capazes de deixar um homem preso na lama até as virilhas o tempo suficiente para a maré vir afogá-lo lentamente, entre nuvens cerradas de maruins e conchas anavalhadas de sururus. Isto só aconteceu depois dos muitos estalidos, zumbidos e assovios que sua cabeça começou a dar, no ver de alguns porque era filho de uma índia com um preto fugido que a aldeia acolheu, o qual, de medo, nunca saiu de casa a não ser pela noite para se mudar quando era preciso, tendo por esta razão desenvolvido uns certos parentescos com morcegos e bacuraus e deixado de enxergar à luz do dia. E a verdade é que desde menino o caboco sofreu um pouco, meio preto, meio índio e o pai o mais do tempo virado num bicho noturno, enxergando com os ouvidos e se escondendo do sol nas árvores folhudas. Mas os estalidos, zumbidos e assovios, bem como o grande esquentamento que lhe incinerava o juízo e provocava nele os comportamentos mais estranhos já vistos, apareceram pela primeira vez logo após a chegada dos padres, os quais vieram com a intenção de não sair e passaram a chamar todo aquele povoado e suas terras de Redução. Nada se deu de supetão, mas a cada dia na Redução o caboco se via mais infernado pelos estalidos, zumbidos e assovios, que muitas vezes entravam em erupção a um só tempo como uma orquestra de diabos, durante a doutrina da manhã ou durante a doutrina da tarde, ou ainda qualquer ocasião em que um dos padres estivesse falando, o que era quase sempre. Até o dia em que, já desesperado por não poder ver um padre sem ter de desabalar correndo com a cabeça entrando pelo meio das pernas, aquela zoada estrondosa lhe explodindo a caixa da ideia, roubou duas mulheres e fugiu para as brenhas, nunca mais havendo regressado. Uns sustentam que continuou a saber falar perfeitamente, outros que deixou de falar e foi virar morcego tal qual o pai, podendo até voar com as asas pretas desses animais — coisa que o pai nunca conseguiu fazer, nem mesmo no dia em que todos o encorajaram, para que escapasse pelos ares dos portugueses a quem os padres o entregaram, por se tratar de negro fugido, coisa ilícita, nada de ilícito sendo permitido numa Redução. E que o caboco come gente, às vezes engordando um ou outro no cercado, é por demais sabido, tendo isto, contudo, principiado por acaso. Quando os padres chegaram, declarou-se grande surto de milagres, portentos e ressurreições. Construíram a capela, fizeram a consagração e, no dia seguinte, o chão se abriu para engolir, um por um, todos os que consideraram aquela edificação uma atividade absurda e se recusaram a trabalhar nela. Levantaram as imagens nos altares e por muito tempo ninguém mais morria definitivamente, inclusive os velhos cansados e interessados em se finar logo de uma vez, até que todos começaram a protestar e já ninguém no Reino prestava atenção às

cartas e crônicas em que os padres narravam os prodígios operados e testemunhados. Deitavase um velho morto ao pé da imagem e, depois de ela suar, sangrar ou demonstrar esforço igualmente estrênuo, o defunto, para grande aborrecimento seu e da família, principiava por ficar inquieto e terminava por voltar para casa vivo outra vez, muitíssimo desapontado. Assim, não se pode alegar que os padres só obtiveram êxitos, mas conseguiram bastante de útil e proveitoso, apesar de tudo isso haver piorado os sofrimentos da cabeça do caboco Capiroba. De manhã, assim que o sol raiava, punham as mulheres em fila para que fossem à doutrina. Depois da doutrina das mulheres, que então eram arrebanhadas para aprender a tecer e fiar para fazer os panos com que agora enrolavam os corpos, seguia-se a doutrina dos homens, sabendo-se que mulheres e homens precisam de doutrinas diferentes. Na doutrina da manhã, contavam-se histórias loucas, envolvendo pessoas mortas de nomes exóticos. Na doutrina da tarde, às vezes se ensinava a aprisionar em desenhos intermináveis a língua até então falada na aldeia, com a consequência de que, pouco mais tarde, os padres mostravam como usar apropriadamente essa língua, corrigindo erros e impropriedades e causando grande consternação em muitos, alguns dos quais, confrangidos de vergonha, decidiram não dizer mais nada o resto de suas vidas, enquanto outros só falavam pedindo desculpas pelo desconhecimento das regras da boa linguagem. E, principalmente, deu-se forte atenção ao Bem e ao Mal, cujas diferenças os habitantes da Redução não compreendiam se explicadas abstratamente, e então, a cada dia, acrescentava-se um novo item a listas que todos se empenhavam em decorar com dedicação. Matar um bicho: pôr na lista do Mal? Não. Sim. Não. Sim, sim. Não, a depender de outras coisas da lista do Mal e das coisas da lista do Bem. Sim, talvez. Poucos — e muito menos o caboco Capiroba — podiam gabar-se de conhecer essas listas a fundo e apenas dois ou três sabiam versões, que decoravam como se fossem rezas e que, cada vez que eram repetidas, mudavam um pouco e se tornavam ainda mais misteriosas. Mas a sabedoria dessas questões do Bem e do Mal foi posta em evidência e sobejamente provada quando tudo começou a acontecer conforme o previsto na doutrina. Antes da Redução, a aldeia era composta de gente muito ignorante, que nem sequer tinha uma lista pequena para o Bem e o Mal e, na realidade, nem mesmo dispunha de boas palavras para designar essas duas coisas tão importantes. Depois da Redução, viu-se que alguns eram maus e outros eram bons, apenas antes não se sabia. Mulher má não quer ir à doutrina, quer andar nua, não quer que o padre pegue na cabeça do filho e lhe besunte a testa de banha esverdeada, dizendo palavras mágicas que podem para sempre endoidecer a criança. Feio, feio, mulher má. Mulheres boas não falam com mulher má, mulher má fica sozinha, marido de mulher má também homem bom, mulher má cada vez mais sozinha, fica com gênio muito ruim, parece maluca. Cada vez mais maluca, castigo do céu porque é mulher má. Homens maus também se desmascaram, também acabam pagando. Homem mau diz que história do padre não tem nem pé nem cabeça, tudo besteirada, vai pescar. E também fica cada vez mais sozinho, bebe aguardente, ninguém conversa com ele, homem mau sempre pior, pior, castigo pesado por maldade, morre afogado e bêbado, vai para um lugar onde o fogo queima sem cessar e lagartos perniciosos atacam o dia inteiro. E, finalmente, teve-se notícia da Tentação, antigamente tão dissimulada que ninguém a notava, mas hoje surpreendida nos locais mais insuspeitados, a ponto de, ao saírem da doutrina, muitos jovens passarem o tempo todo querendo avaliar se tudo o que ocorre não será a Tentação em seus disfarces múltiplos e

ficarem em grande apreensão, sem nem poder dormir, para não deixar que a Tentação os enrede. Nesse longo rosário de sucessos, entre a Tentação, o Bem, o Mal, as ressurreições, os pecados, os castigos, as penitências, o inferno e todas as alvíssaras trazidas pelos padres com a Salvação e as Boas-Novas, os acontecimentos da cabeça do caboco Capiroba teriam de chamar a atenção mais cedo ou mais tarde, e isto se deflagrou com grande escândalo no dia em que, depois de se enervar até ranger os dentes e andar de um lado para o outro como se quisesse costurar o chão, ele amanheceu febril e com ínguas pelo corpo todo, mastigando palavras só ouvidas no tempo em que seu pai ainda falava a língua com a qual nascera e sempre usara antes de virar bicho. Felizmente, no meio de um mundo que de súbito lhe parecia feito de sombras, cada vez mais obscurecente, ele passava momentos de luminosidade, quando conseguia conversar e até mesmo rir. Do contrário, talvez tivesse o destino dos outros e outras que se revelaram endemoninhados absolutos, permanentemente carregando algum diabo do cão do inimigo do belzebu do tinhoso das profundas nas entranhas e na mente, resistindo a tudo o que os padres faziam para livrá-los da maldição. Estes, na maior parte, viviam amarrados ou encarcerados, alguns em tão triste condenação natural pela posse demoníaca que, quando os padres os visitavam para aspergir-lhes água benta e exibir-lhes cruzes, cadáveres hirtos, coroas de espinhos, corações sangrantes e demais símbolos da Nova Vida, eram atacados por convulsões, cataplexias, esgares licenciosos e vários temidos sintomas outros de danação. O caboco Capiroba, entretanto, nos intervalos de seus cada vez mais frequentes tormentos da cabeça, era pessoa franca, cordata e de boa paz, justificando inteiramente a confiança dos padres, que o deixavam desamarrado a maior parte do tempo e observavam com satisfação que ele normalmente não se retorcia todo à vista de cruzes, cadáveres sagrados, coroas de espinhos, corações hemorrágicos e semelhantes sinais do Amor Divino. Foi assim desamarrado que ele e toda a coletividade da Redução escutaram a famosa história do cruel sofrimento e grandes trabalhos havidos pela boa gente cuja embarcação soçobrou às costas desta mesma terra aqui, fazia muito tempo. Ninguém se lembrava desse evento, fosse por memória ou por ouvir contar, mas os padres não mentiam e, por via de consequência, a história era verdadeira, o que provocou, desse dia em diante, inescapável desconfiança entre os habitantes da Redução, cada um achando que o outro era personagem secreto dessa história. A qual era a prosopopeia de tal boa gente naufragada que veio dar à terra quando ali existiam muitos gentios em estado de brabeza e nenhuma cristandade, de forma que os ditos gentios mataram toda essa boa gente para comer, a cada manhã abatendo um a cacetadas depois de rituais malvadíssimos, não se importando com as súplicas que os padecentes lhes dirigiam, nem se dando conta do choro e clamor que se levantava dos desafortunados a serem comidos nos dias seguintes. E tanto se cevaram nessa carne humana os gentios e a ela tanto se acostumaram que nem lhes passou pelas mentes brutas a ideia de ao menos poupar o sacerdote e santo homem daquela expedição malfadada, mesmo quando ele lhes falou do grande pecado que cometiam e da ofensa mortal que, ao comê-lo, perpetrariam contra Deus e todo o seu rebanho. Com uma lágrima a lhe escorrer pela face pálida, o bom padre fechou os olhos diante de um selvagem altíssimo e terrificante, de dentes limados em

serra para melhor rasgar a carne inocente da gente de Deus, executando uma dança monstruosa, intercalada de imprecações satânicas e invocações pagãs, antes de baixar o tacape. E assim, nos olhos de Deus, tais gentios muito se desmereceram e caíram fundo, fundíssimo, de onde talvez jamais pudessem voltar à luz. E com essas e outras razões e enredos mostrou-se que não se devia mais comer gente, ato dos piores entre os mais pecaminosos, costume pérfido que, se antes os moradores da Redução nunca tinham ouvido falar dele, agora os fazia estremecer por haverem sido capazes de tais malfeitorias e os dispunha a para sempre arrepender-se em penitências. E, enquanto a maioria encontrou alguma dificuldade em compreender como tinham feito alguma coisa que nunca souberam que tinham feito, no caso do caboco Capiroba houve uma piora da moléstia da cabeça, a qual foi logo atacada por tamanha saraivada de estalidos, zumbidos, assovios e esquentamentos que, na madrugada posterior à narração da triste história, ele roubou as duas mulheres e desapareceu. Seis dias depois, desalentado e faminto, assando um saguizinho mirrado para comer na companhia das mulheres, aconteceu ter visto pelo moital um movimento de pássaros espaventados. Foi espiar escondido e reconheceu um dos padres, certamente decidido a ir buscá-lo à força por amor, para amarrá-lo e respingar-lhe água benta até que o espírito imundo o abandonasse. O caboco Capiroba então pegou um porrete que vinha alisando desde que sumira, arrodeou por trás e achatou a cabeça do padre com precisão, logo cortando um pouco da carne de primeira para churrasquear na brasa. O resto ele charqueou bem charqueado em belas mantas rosadas, que estendeu num varal para pegar sol. Dos miúdos prepararam ensopado, moqueca de miolo bem temperada na pimenta, buchada com abóbora, espetinho de coração com aipim, farofinha de tutano, passarinha no dendê, mocotó rico com todas as partes fortes do peritônio e sanguinho talhado, costela assada, culhõezinhos na brasa, rinzinho amolecido no leite de coco mais mamão, iscas de fígado no toucinho do lombo, faceira e orelhas bem salgadinhas, meninico bem dormidinho para pegar sabor, e um pouco de linguiça, aproveitando as tripas lavadas no limão, de acordo com as receitas que aquele mesmo padre havia ensinado às mulheres da Redução, a fim de que preparassem algumas para ele. Também usaram umas sobras para isca de siri e de peixinho de rio, sendo os bofes e as partes moles o que melhor serve, como o caboco logo descobriu. O padre, porém, não sustentou o caboco Capiroba e suas mulheres muito tempo, por três ou quatro razões, a primeira das quais era a pequenez da carcaça e a carne nodosa que, mesmo no filé, apresentava pedaços revoltantes pela dureza e resistência a trato e tempero. A segunda foi que tanta provisão terminou por azedar, nesta atmosfera assombrosamente rica em reimas e princípios putrificadores, sobrando somente a carne de sol e a linguiça. A terceira razão, a quarta e as que porventura ainda pudessem ser enumeradas estariam todas subordinadas a que eles se agradaram de carne de gente, de forma que o caboco Capiroba forcejou mais e mais em caçar um ou outro branco entre aqueles que a cada dia pareciam aumentar, em quantidade e qualidade, por toda a ilha. No primeiro ano, comeu o almoxarife Nuno Teles Figueiredo e seu ajudante Baltazar Ribeiro, o padre Serafim de Távora Azevedo, S.J., o alabardeiro Bento Lopes da Quinta, o moço de estrebaria Jerônimo Costa Peçanha, dois grumetes, quatro filhos novos de ouvidores da Sesmaria, uns agregados, um ou outro oficial espanhol por lá passando, nada de muito famoso. No segundo ano, roubou mais duas mulheres e comeu Jacob Ferreiro do Monte, cristão-novo, sempre lembrado por seu sabor exemplar da

melhor galinha ali jamais provada; Gabriel da Piedade, O.S.B., que rendeu irreprochável fiambre defumado; Luiz Ventura, Diogo Barros, Custódio Rangel da Veiga, Cosme Soares da Costa, Bartolomeu Cançado e Gregório Serrão Beleza, minhotos de carnes brancas nunca superadas, raramente falhando em escaldados; Jorge Ceprón Nabarro, biscainho de laivo azedo e enérgico, tutano suculento, tripas amplas; Diogo Serrano, sua esposa Violante, seu criado Valentim do Campo e suas graciosas filhas, Teresa, Maria do Socorro e Catarina, grupo desigual mas no geral consistente, de paladar discreto e digestão desimpedida; Fradique Padilha de Évora, algo velho e esfiapado, mas o melhor toucinho que por lá se comeu, depois de bem salgado; Carlos de Tolosa e Braga, de quem se fizeram dois troncudos pernis; seis marinheiros do capitão Ascenso da Silva Tissão, todos de peito demais rijo e um travo de almíscar, porém de louvada excelência nos guisados e viandas de panela funda; o quartelmestre Lourenço Rebelo Barreto, saudoso pela textura inigualável da sua alcatra, e muitos outros e outras. No terceiro ano, o caboco roubou mais duas mulheres e viu nascer umas quantas filhas, de maneira que, com muitas bocas para sustentar, passou a consumir um número maior de brancos, a ponto de, em alguns períodos, declarar-se uma certa escassez. Até que, bastante tempo depois, as frutas do verão dando em pencas e caindo pelo chão, os insetos em grande atividade e as mantas de tainhas saracoteando irrequietas por toda a costa da ilha, saiu para tentar a sorte meio sem esperança e voltou arrastando um holandês louro, louro, já esquartejado e esfolado, para livrar o peso inútil na viagem até a maloca. O flamengo tinha o gosto um pouco brando, a carne um tico pálida e adocicada, mas tão tenra e suave, tão leve no estômago, tão estimada pelas crianças, prestando-se tão versatilmente a todo uso culinário, que cedo todos deram de preferi-lo a qualquer outro alimento, até mesmo o caboco Capiroba, cujo paladar, antes rude, se tornou de tal sorte afeito à carne flamenga que às vezes chegava mesmo a ter engulhos, só de pensar em certos portugueses e espanhóis que em outros tempos havia comido, principalmente padres e funcionários da Coroa, os quais lhe evocavam agora uma memória oleosa, quase sebenta, de grande morrinha e invencível graveolência. Rês melhor que essa, tão pálida e translúcida, encorpada e ao mesmo tempo delicada ao tato e ao delibamento, ao mesmo tempo rija e macia, ao mesmo tempo salutar e saborosa, ao mesmo tempo rara e fácil de caçar, rês como essa não havia cá nem jamais haveria, cabendo ao homem aproveitar sem questionar o que lhe dadiva a Natureza, pois que do jeito que se dá se tira, não sendo outra a fábrica da vida. Este ano, em cujo início o caboco e sua sempre aumentada família comeram o primeiro holandês, houve ampla fartura, sendo às vezes mais fácil pegar um ou dois deles nos matos que acertar bolo de lama em guaiamum. Mesmo assim, quando uma daquelas cabeças de espiga acenava suas melenas douradas entre as touceiras, ou quando se via o vulto lento de um deles deter a marcha para aspirar os ares como um veado incauto, a emoção da caçada subia ao peito do caboco, o coração saltava e a boca secava na antecipação do cerco, captura e abate daquele belo animal, que, com sua tenacidade, argúcia e resistência, sublinhava o que de mais transcendente e nobre existe na cinegética. Ao encurralá-lo finalmente e matá-lo com um golpe tão rápido quanto possível, às vezes tendo tempo de ouvir os sons sem sentido que emitia antes de tomar a cacetada final, o caboco Capiroba se inflava de orgulho e respeito pela sua presa, frequentemente observando ao jantar a galanteria do comportamento dela e a

honra em que consistia mastigar e engolir aquele taco do que antes fora sua perna, braço ou lombo. Desde que o caboco se entendia, esses recém-chegados de pelos amarelos e fala diferente da dos outros brancos passavam por ali entre idas e vindas confusas, sempre em luta contra os já instalados, incendiando plantações e trovejando de barcos bojudos em direção à praia. Mas nunca houvera tantos deles quanto agora, às vezes em bandos como formigas ruças, erigindo paliçadas e devesas, escarafunchando a ilha e ocupando as fortificações como se tivessem tomado o lugar dos outros definitivamente. Tanto melhor para a família do caboco, que não sabia a quem agradecer pela abundância, pois estava claro que não era às divindades e santas figuras de que lhes falaram os padres da Redução, já que tanto detestavam que se comesse gente, embora o tivessem ensinado a todos por suas narrações. Se não indicasse a experiência que a guarda e engorda de gente era empresa de resultados duvidosos, teria de muito começado um pequeno criatório, no apicum cercado de mangue fechado onde agora residia praticamente todo o tempo. De qualquer sorte, na noite que começava a trazer uma escuridão retinta e o ar pegajoso antecedente às trovoadas, o caboco Capiroba, carregando oito braças de corda de piaçaba fina enroladas num ombro, uma coita de ferro tirada de um mateiro comido, uma rede de malha forte e o cacete de matar gente, contava agafanhar dois ou três holandeses vivos ou mais ou menos vivos, levá-los de volta e criá-los para corte algum tempo. Achava que estava ficando velho, só lhe nasciam filhas com todas as mulheres, a vida se tornava cada vez mais difícil e então queria passar uns dias descansando, sem o trabalho pesado da caça. Deu um suspiro fundo e começou a atravessar o baixio, tendo cuidado para não molhar a rede e a corda.