Biblio VT

Depois da enchente (1957)

O terror, que só terminaria 28 anos depois (se terminasse), começou, até onde sei ou consigo saber, com um barco feito de uma folha de jornal flutuando por uma sarjeta cheia da água da chuva.

O barco balançou, quase virou, se endireitou, mergulhou corajosamente nos redemoinhos traiçoeiros e continuou a seguir pela rua Witcham em direção ao sinal de trânsito que indicava a interseção dela com a Jackson. As três lentes verticais de todos os lados do sinal estavam escuras naquela tarde do outono de 1957, e as casas também estavam escuras. Vinha chovendo sem parar havia uma semana, e dois dias antes os ventos também chegaram. Muitas partes de Derry ficaram sem energia, que ainda não tinha voltado.

Um garotinho de capa de chuva amarela e galochas vermelhas corria alegremente ao lado do barco de jornal. A chuva não havia parado, mas estava diminuindo, enfim. Ela caía no capuz amarelo da capa de chuva do garoto, soando para ele como chuva em um telhado de galpão... um som confortável, quase aconchegante. O garoto de capa amarela era George Denbrough. Ele tinha 6 anos. Seu irmão, William, conhecido pela maior parte das crianças da Escola Derry (e até pelos professores, que jamais usariam o apelido na frente dele) como Bill Gago, estava em casa, se recuperando de uma gripe violenta. Naquele outono de 1957, oito meses antes de os verdadeiros horrores começarem e 28 anos antes do confronto final, Bill Gago tinha 10 anos.

Bill tinha feito o barco com que George agora brincava. Ele o fez sentado na cama, com as costas apoiadas em vários travesseiros, enquanto a mãe tocava “Für Elise” no piano na sala de estar e a chuva batia sem parar na janela do quarto.

Depois de três quartos do quarteirão no sentido de quem ia para o cruzamento e para o sinal de trânsito apagado, a rua Witcham estava bloqueada ao trânsito por um fogareiro e quatro cavaletes laranja. Em cada cavalete estava pintado DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS DE DERRY. Atrás deles, a chuva jorrava de canais entupidos com galhos, pedras e pilhas grudentas de folhas de outono. A água primeiro abriu brechas no asfalto, depois arrancou pedaços inteiros, isso no terceiro dia de chuva. Ao meio-dia do quarto dia, pedaços grandes da superfície da rua desciam pelo cruzamento da Jackson com a Witcham como canoas em miniatura. Naquele momento, muitas pessoas em Derry já tinham começado a fazer piadas nervosas sobre arcas. O Departamento de Obras Públicas tinha conseguido deixar a rua Jackson aberta, mas a Witcham estava intransitável dos cavaletes até o centro da cidade.

Mas todos concordavam que o pior tinha terminado. O rio Kenduskeag tinha subido até quase a margem no Barrens e poucos centímetros abaixo das laterais de concreto do canal que o espremia pelo centro da cidade. Naquele momento, um grupo de homens — Zack Denbrough, pai de George e de Bill, entre eles — estava retirando os sacos de areia que haviam empilhado no dia anterior com pressa e pânico. A inundação da véspera e os danos causados por ela pareceram quase inevitáveis. Deus sabia que tinha acontecido antes: a inundação de 1931 foi um desastre que custou milhões de dólares e quase duas dúzias de vidas. Isso foi muito tempo antes, mas ainda havia pessoas vivas o suficiente para lembrarem e assustarem os outros. Uma das vítimas da inundação foi encontrada 40 quilômetros a leste, em Bucksport. Os peixes tinham comido os olhos desse cavalheiro infeliz, três dos dedos dele, o pênis e a maior parte do pé esquerdo. Preso no que restava das mãos dele havia o volante de um Ford.

Mas agora o rio estava baixando, e quando a nova represa da hidrelétrica de Bangor fosse erguida rio acima, ele deixaria de ser uma ameaça. Ou era o que dizia Zack Denbrough, que trabalhava na hidrelétrica. Quanto ao resto, bem, as inundações futuras podiam se cuidar sozinhas. A questão era passar por essa, ter a energia de volta e esquecer. Em Derry, esquecer tragédias e desastres era quase uma arte, como Bill Denbrough descobriria ao longo do tempo.

George parou nos cavaletes, na beirada de uma abertura na superfície de asfalto da rua Witcham. Essa abertura fazia uma diagonal quase exata. Acabava do outro lado da rua, uns 12 metros colina abaixo de onde ele estava agora, à direita. Ele riu alto (o som de alegria solitária e infantil pareceu iluminar aquela tarde cinzenta) quando uma onda na água levou o barco de papel pela cachoeira em miniatura formada pelo asfalto quebrado. A água desesperada abriu um canal que descia pela diagonal, e assim o barco viajou de um lado a outro da rua Witcham, com a corrente carregando-o tão rápido que George teve que correr para acompanhar. As galochas espalhavam água em jatos enlameados. As fivelas emitiam um som alegre enquanto George Denbrough corria em direção à sua estranha morte. E a sensação que tomou conta dele naquele momento foi amor claro e simples pelo irmão Bill... amor e um toque de arrependimento por Bill não poder estar lá para ver e participar. É claro que ele tentaria descrever para Bill quando chegasse em casa, mas sabia que não conseguiria fazer Bill enxergar do jeito que conseguiria fazer com que ele enxergasse se as posições estivessem trocadas. Bill era bom em ler e escrever, mas mesmo na idade dele, George era esperto o bastante para saber que aquele não era o único motivo para Bill só ter A no boletim, e nem para os professores gostarem tanto das redações dele. Contar era apenas parte do talento. Bill era bom em ver.

O barco quase voou pelo canal em diagonal, só uma página arrancada da seção de classificados do Derry News, mas agora George o imaginava como uma lancha torpedeira em um filme de guerra, como os que ele via às vezes no cinema de Derry com Bill nas matinês de sábado. Um filme de guerra com John Wayne lutando contra os japoneses. A proa do barco de jornal jogava jatos de água para os dois lados enquanto corria, depois chegou à vala no lado esquerdo da rua Witcham. Um novo jorro de água subia pela abertura no asfalto naquele ponto e criava um redemoinho grande, e pareceu a ele que o barco seria inundado e viraria. Ele se inclinou de maneira alarmante, mas George se alegrou quando se endireitou, virou e desceu rapidamente para o cruzamento. George correu para alcançá-lo. Acima da cabeça dele, um sopro forte de vento de outubro balançou as árvores, agora quase sem o peso das folhas coloridas por causa da tempestade, que naquele ano foi uma ceifeira das mais cruéis.

Sentado na cama, com as bochechas ainda vermelhas de calor (mas com a febre baixando, assim como o Kenduskeag), Bill terminou o barco. Mas quando George esticou a mão para pegá-lo, Bill o tirou do alcance dele.

— A-Agora pega a p-p-parafina.

— O que é isso? Onde fica?

— Fica na pra-pra-prateleira do porão quando você está descendo — disse Bill. — Em uma caixa que diz Gu-Gu-ulf... Gulf. Traz pra mim, junto com uma faca e uma t-tigela. E uma c-caixa de fu-fu-fósforos.

George foi obedientemente buscar os objetos. Ele conseguia ouvir a mãe tocando piano, não “Für Elise” agora, mas uma outra música da qual ele não gostava tanto; era uma música que parecia seca e barulhenta. Ele conseguia ouvir a chuva caindo regularmente nas janelas da cozinha. Eram sons agradáveis, mas a ideia do porão não era nada agradável. Ele não gostava do porão e não gostava de descer a escada do porão, porque sempre imaginava que havia alguma coisa lá embaixo no escuro. Era bobagem, é claro, o pai e a mãe sempre diziam, e, mais importante de tudo, Bill dizia que era bobagem, mas mesmo assim...

Ele não gostava nem de abrir a porta para acender a luz porque sempre pensava (era uma coisa tão idiota que ele não ousava contar para ninguém) que, enquanto estivesse tateando atrás do interruptor, uma garra horrível pousaria de leve sobre o pulso dele... e o puxaria para baixo, para a escuridão com cheiro de terra e umidade e legumes podres.

Idiotice! Não existiam coisas com garras, peludas e cheias de ódio assassino. De vez em quando alguém ficava louco e matava muita gente (às vezes Chet Huntley contava sobre coisas assim no noticiário noturno), e é claro que existiam comunistas, mas não existia nenhum monstro estranho morando no porão. Mesmo assim, a ideia não sumia. Naqueles momentos intermináveis em que ele procurava o interruptor com a mão direita (com o braço esquerdo segurando a maçaneta com força total), aquele cheiro do porão parecia se intensificar até encher o mundo. Aromas de terra e umidade de legumes estragados se misturavam com o aroma inconfundível e inescapável, o cheiro do monstro, a apoteose de todos os monstros. Era o cheiro de uma coisa para a qual ele não tinha nome: o cheiro da Coisa, agachada, espreitando e pronta para atacar. Uma criatura que comeria qualquer coisa, mas que estava particularmente faminta por carne de garoto.

Ele abriu a porta naquela manhã e tateou eternamente em busca do interruptor, segurando a maçaneta com o aperto habitual, com os olhos fechados com força, a ponta da língua saindo do canto da boca como uma trepadeira em agonia em busca de água em um lugar de seca. Engraçado? Claro! Pode apostar! Olha pra você, Georgie! Georgie tem medo do escuro! Que bebezão!

O som do piano vinha do que o pai chamava de sala de estar e a mãe chamava de sala de visitas. Parecia música do outro mundo, bem distante, como conversas e risadas em uma praia lotada no verão devem parecer para o nadador cansado que luta contra a corrente.

Seus dedos encontraram o interruptor! Ah!

Eles o viraram...

... e nada. Nada de luz.

Ah, droga! A energia!

George puxou o braço como se estivesse dentro de uma cesta cheia de cobras. Deu um passo para longe da porta do porão, com o coração disparado no peito. Não havia energia, é claro. Ele tinha esquecido. Que porcaria! E agora? Voltar e dizer para Bill que não podia pegar a caixa de parafina porque não havia energia e ele tinha medo de alguma coisa pegá-lo quando ele estava na escada do porão, uma coisa que não era um comunista nem um assassino em série, mas uma criatura muito pior do que os dois? Que a criatura deslizaria parte do corpo podre entre os degraus da escada e agarraria seu tornozelo? Outros poderiam rir dessa fantasia, mas Bill não riria. Bill ficaria zangado. Bill diria: “Vê se cresce, Georgie... Você quer o barco ou não?”

Como se esse pensamento fosse uma dica, Bill gritou do quarto:

— Você m-m-morreu aí, G-Georgie?

— Não, estou pegando, Bill — gritou George na mesma hora. Ele esfregou os braços para tentar fazer os arrepios sumirem e a pele ficar lisa de novo. — Só parei pra tomar um copo de água.

— Então a-anda logo!

Então ele desceu os quatro degraus até a prateleira do porão, com o coração como um martelo quente batendo na garganta, o cabelo da nuca em pé, os olhos ardendo, as mãos frias, certo de que a qualquer momento a porta do porão se fecharia sozinha, bloqueando a luz branca que entrava pelas janelas da cozinha, e ele ouviria A Coisa, algo pior do que todos os comunistas e assassinos do mundo, pior do que os japoneses, pior do que Átila, o Huno, pior do que as coisas de cem filmes de terror. A Coisa, rosnando profundamente; ele ouviria o rosnado naqueles segundos lunáticos antes de ser atacado e ter as entranhas arrancadas.

O cheiro de porão estava pior do que nunca por causa da inundação. A casa deles ficava no alto na rua Witcham, perto do topo da colina, e eles tinham escapado do pior, mas ainda havia água parada lá embaixo que tinha entrado pela velha base de pedras. O cheiro era suave e desagradável, e fazia você querer respirar superficialmente.

George mexeu nas coisas na prateleira o mais rápido que conseguiu: latas velhas de graxa de sapatos Kiwi e trapos sujos de graxa, um lampião de querosene quebrado, dois vidros quase vazios de Windex, uma velha lata achatada de cera Turtle. Por algum motivo, essa lata chamou a atenção dele, e ele passou quase trinta segundos olhando para a tartaruga na tampa com uma espécie de assombro hipnótico. Mas então ele a jogou de volta... e ali estava enfim, uma caixa quadrada com a palavra GULF escrita.

George a pegou e subiu correndo a escada o mais rápido que conseguiu, ciente de repente de que a parte de trás da camisa estava para fora da calça e certo de que isso seria sua desgraça: a coisa no porão permitiria que ele chegasse quase na saída e agarraria a parte de trás da camisa, o puxaria para trás e...

Ele chegou à cozinha e fechou a porta. Ela bateu com força. Ele se recostou nela com os olhos fechados, o suor brotando nos braços e na testa, com a caixa de parafina presa com força na mão.

O piano tinha parado, e a voz da mãe chegou até ele:

— Georgie, não dá pra bater a porta com mais força da próxima vez? Quem sabe você consegue quebrar alguns dos pratos na cômoda se realmente tentar?

— Desculpa, mãe — gritou ele em resposta.

— George, seu bosta — disse Bill no quarto. O tom de voz foi baixo para a mãe deles não ouvir.

George sufocou um risinho. O medo já tinha ido embora; fugiu dele tão facilmente quanto um pesadelo desaparece para o homem que acorda com pele fria e ofegante; que sente o corpo e olha para os arredores para ter certeza de que nada aconteceu, e então começa a esquecer. Metade já sumiu quando os pés tocam o chão; três quartos quando ele sai do chuveiro e começa a se secar; tudo quando ele termina o café da manhã. Tudo some... até a próxima vez, quando, durante o pesadelo, todos os medos serão lembrados.

Aquela tartaruga, pensou George, indo até a gaveta da bancada em que ficavam os fósforos. Onde vi uma tartaruga assim antes?

Mas nenhuma resposta surgiu, e ele descartou a pergunta.

Ele pegou uma caixa de fósforos na gaveta, uma faca do cepo (segurando a parte afiada cuidadosamente longe do corpo, como o pai o ensinara) e uma pequena tigela da cômoda da sala de jantar. Em seguida, voltou para o quarto de Bill.

— Q-Que cuzão você é, Gi-Georgie — disse Bill de maneira afável, e afastou algumas das coisas de garoto doente na mesa de cabeceira: um copo vazio, uma jarra de água, Kleenex, livros, um vidro de Vick-VapoRub, cujo cheiro Bill associaria durante toda a vida com peitos encatarrados e narizes escorrendo. O velho rádio Philco estava lá também, tocando não Chopin nem Bach, mas uma música de Little Richard... Só que bem baixinho, tão baixinho que parecia que tinham roubado todo o poder primordial de Little Richard. A mãe deles, que estudara piano clássico em Juilliard, odiava rock-and-roll. Ela não apenas desgostava; abominava.

— Não sou cuzão — disse George, sentado na beirada da cama de Bill e colocando as coisas que reuniu na mesa de cabeceira.

— É, sim — disse Bill. — Não passa de um grande cuzão marrom, você.

George tentou imaginar um garoto que não passasse de um grande cuzão com pernas e começou a rir.

— Seu cu é maior do que Augusta — disse Bill, também começando a rir.

— Seu cu é maior do que o estado todo — respondeu George. Isso fez os garotos rirem por quase dois minutos.

O que seguiu foi uma conversa sussurrada do tipo que significa muito pouco para qualquer pessoa além de garotos pequenos: acusações de quem era o cuzão maior, quem tinha o cuzão maior, que cuzão era o mais marrom, e assim por diante. Por fim, Bill disse uma das palavras proibidas (acusou George de ser um cuzão grande e marrom de merda) e os dois começaram a rir com descontrole. A gargalhada de Bill virou um ataque de tosse. Quando finalmente começou a passar (a essas alturas o rosto de Bill tinha ficado de um tom arroxeado que George observou com alarme), o piano parou de novo. Os dois olharam na direção da sala de estar, prestando atenção ao som de arrastar do banco do piano, aos passos impacientes da mãe. Bill escondeu a boca na dobra do cotovelo para sufocar as últimas tosses e apontou para a jarra ao mesmo tempo. George serviu um copo de água, que ele bebeu todo.

O piano recomeçou a tocar “Für Elise”. Bill Gago nunca esqueceu essa melodia, e mesmo muitos anos depois, ela sempre lhe deixava com a pele dos braços e das costas arrepiada; seu coração ficava apertado e ele lembrava: Minha mãe estava tocando isso no dia que Georgie morreu.

— Vai tossir mais, Bill?

— Não.

Bill pegou um Kleenex na caixa, fez um som retumbante no peito, cuspiu catarro no lenço, amassou-o e jogou na lixeira ao lado da cama, que estava cheia de lenços amassados do mesmo jeito. Em seguida, abriu a caixa de parafina e colocou um cubo da substância na palma da mão. George o observou com atenção, mas sem falar nem perguntar. Bill não gostava que George falasse enquanto ele fazia coisas, mas George aprendera que, se ficasse de boca fechada, Bill costumava explicar o que estava fazendo.

Bill usou a faca para cortar um pequeno pedaço do cubo de parafina. Botou o pedaço na tigela, acendeu um fósforo e colocou em cima da parafina. Os dois garotos observaram a pequena chama amarela enquanto o vento jogava chuva na janela de tempos em tempos.

— Temos que proteger o barco da água, senão vai ficar molhado e afundar — disse Bill.

Quando ele estava com George, a gagueira ficava leve, e às vezes ele nem gaguejava. Mas na escola, ficava tão forte que falar era impossível. A comunicação era encerrada e os colegas de Bill olhavam para outro lugar enquanto Bill segurava as laterais da mesa, com o rosto ficando quase tão vermelho quanto o cabelo e os olhos apertados por tentar fazer uma palavra sair da garganta teimosa. Às vezes, na maioria delas, a palavra saía. Outras vezes, ela simplesmente se recusava. Ele foi atropelado por um carro quando tinha 3 anos e jogado na lateral de um prédio; ficou inconsciente durante 7 horas. A mãe disse que foi o acidente que causou a gagueira. George às vezes tinha a sensação de que o pai (e o próprio Bill) não tinha tanta certeza.

O pedaço de parafina na tigela estava quase completamente derretido. A chama do fósforo diminuiu e ficou azul ao envolver o palito de papelão, e depois sumiu. Bill enfiou o dedo no líquido e puxou de volta com um ligeiro assobio. Deu um sorriso de desculpas para George.

— Quente — disse ele.

Depois de alguns segundos, ele mergulhou o dedo de novo e começou a espalhar a cera nas laterais do barco, onde ela rapidamente secou e formou uma cobertura leitosa.

— Posso fazer um pouco? — perguntou George.

— Pode. Mas não deixa cair no cobertor senão mamãe vai te matar.

George mergulhou o dedo na parafina, que agora estava morna, mas não quente, e começou a espalhar do outro lado do barco.

— Não coloca tanto, seu cuzão! — disse Bill. — Quer afundar ele no cruzeiro de inauguração?

— Desculpa.

— Tudo bem. Vai d-devagar.

George terminou o outro lado e ergueu o barco nas mãos. Estava um pouco mais pesado, mas não muito.

— Muito legal — disse ele. — Vou sair e botar ele pra velejar.

— É, faz isso — disse Bill. Ele parecia repentinamente cansado; cansado e ainda não muito bem.

— Queria que você pudesse vir — disse George. Ele queria mesmo. Bill às vezes ficava mandão depois de um tempo, mas sempre tinha as ideias mais legais e quase nunca batia. — É seu barco, na verdade.

— Veleiro — disse Bill. — Isso aí é um v-veleiro.

— Veleiro, então.

— Eu também queria poder ir — disse Bill, mal-humorado.

— Bem... — George se mexeu inquieto com o barco nas mãos.

— Coloca suas coisas de chuva — disse Bill —, senão vai acabar com gr-gripe como eu. Deve pegar de qualquer jeito, dos meus gi-germes.

— Obrigado, Bill. É um barco legal. — E fez uma coisa que não fazia havia muito tempo, um gesto que Bill nunca esqueceu: se inclinou e beijou a bochecha do irmão.

— Agora você vai pegar com certeza, seu cuzão — disse Bill, mas pareceu mais alegre mesmo assim. Ele sorriu para George. — Coloca tudo no lugar. Senão mamãe vai ter um tru-troço.

— Claro.

Ele pegou o material e atravessou o quarto, com o barco precariamente equilibrado sobre a caixa de parafina, que estava inclinada em cima da tigela.

— Gi-Gi-Georgie?

George se virou para olhar para o irmão.

— Toma c-cuidado.

— Claro. — Ele franziu um pouco a testa. Era o tipo de coisa que a mãe dizia, não o irmão mais velho. Era tão estranho quanto se Bill tivesse lhe dado um beijo. — Claro que tomo.

Ele saiu. Bill nunca mais o viu.

Agora aqui estava ele, correndo atrás do barco pelo lado esquerdo da rua Witcham. Estava correndo rápido, mas a água estava ainda mais rápida, e o barco estava se afastando. Ele ouviu um rugido profundo e viu que 50 metros abaixo na colina a água na vala estava caindo em um bueiro ainda aberto. Era um semicírculo longo e escuro acompanhando o meio-fio, e enquanto George olhava, um galho seco, com o tronco tão escuro e brilhoso quanto pele de foca, caiu na bocarra do bueiro. Ficou na beirada por um momento e escorregou para dentro. Era para lá que seguia seu barco.

— Ah, merda, merdinha — gritou ele consternado.

Ele aumentou a velocidade, e por um momento achou que conseguiria pegar o barco. Mas um de seus pés escorregou e ele caiu, arranhou um joelho e gritou de dor. Da nova perspectiva do nível da calçada, ele viu o barco balançar duas vezes, momentaneamente preso em outro rodamoinho, e desaparecer.

— Merda, merdinha! — gritou ele de novo, e bateu com o punho no chão. Isso também doeu, e ele começou a chorar um pouco. Que maneira idiota de perder o barco!

Ele se levantou e andou até o bueiro. Ficou de joelhos e espiou lá dentro. A água fazia um som oco e úmido ao cair na escuridão. Era um som apavorante. Lembrava-o de...

— Hã! — O som foi arrancado dele como se puxado por uma corda, e ele se encolheu.

Havia olhos amarelos lá dentro, o tipo de olhos que ele sempre imaginou, mas nunca realmente viu no porão. É um animal, pensou ele com incoerência, só isso, um animal, deve ser um gato que ficou preso lá embaixo...

Ainda assim, ele estava pronto para correr, iria correr em um segundo ou dois, quando seu painel de controle mental tivesse lidado com o choque provocado pelos dois olhos amarelos brilhantes. Ele sentiu a superfície áspera do macadame sob os dedos e a fina camada de água fria fluindo ao redor. Viu-se se levantando e se afastando, e foi quando uma voz, perfeitamente lógica e um tanto agradável, falou com ele de dentro do bueiro.

— Oi, Georgie — disse a voz.

George piscou e olhou de novo. Ele mal conseguia acreditar no que via; era como algo saído de uma história inventada, ou um filme em que você sabe que os animais vão falar e dançar. Se ele fosse dez anos mais velho, não teria acreditado no que estava vendo, mas não tinha 16 anos. Tinha seis.

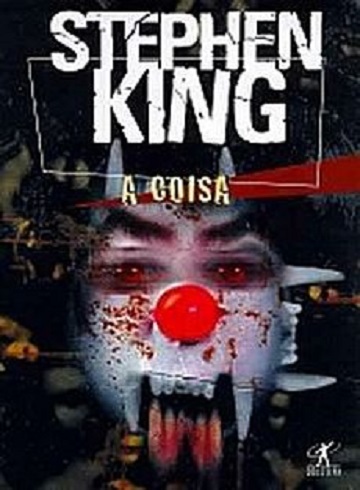

Havia um palhaço no bueiro. A luz lá dentro não era nada boa, mas era boa o bastante para George Denbrough ter certeza do que estava vendo. Era um palhaço, como no circo ou na TV. Na verdade, ele parecia um cruzamento entre o Bozo e Clarabell, que falava apertando a buzina no programa Howdy Doody dos sábados de manhã. Buffalo Bob era o único que conseguia entender Clarabell, e isso sempre fazia George morrer de rir. O rosto do palhaço no bueiro era branco, havia tufos engraçados de cabelo vermelho de cada lado da cabeça careca e havia um grande sorriso de palhaço pintado sobre a boca. Se George estivesse vivo um ano depois, ele certamente pensaria em Ronald McDonald antes de Bozo ou Clarabell.

O palhaço segurava vários balões de todas as cores, como lindas frutas maduras, em uma das mãos.

Na outra, segurava o barco de papel de George.

— Quer seu barco, Georgie? — O palhaço sorriu.

George sorriu também. Não conseguiu evitar; era o tipo de sorriso que você tinha que retribuir.

— Claro que quero — disse ele.

O palhaço sorriu.

— “Claro que quero.” Isso é ótimo! Isso é muito bom! E que tal um balão?

— Bem... claro! — Ele esticou a mão... mas puxou de volta com relutância. — Não devo aceitar coisas de estranhos. Meu pai falou.

— Seu pai é muito sábio — disse o palhaço no bueiro, sorrindo. Como, perguntou-se George, eu pude pensar que os olhos dele eram amarelos? Eram de um azul intenso e saltitante, a cor dos olhos da mãe dele, e de Bill. — Muito sábio mesmo. Portanto, vou me apresentar. Eu, Georgie, sou o sr. Bob Gray, também conhecido como Pennywise, o Palhaço Dançarino. Pennywise, este é George Denbrough. George, este é Pennywise. E agora, nos conhecemos. Não sou um estranho pra você, e você não é um estranho pra mim. Certim?

George riu.

— Acho que sim. — Ele esticou a mão de novo... e recolheu a mão de novo. — Como você chegou aí embaixo?

— A tempestade me jogoooou longe — disse Pennywise, o Palhaço Dançarino. — Jogou todo o circo bem longe. Você consegue sentir o cheiro do circo, Georgie?

George se inclinou para a frente. De repente, sentiu cheiro de amendoim! Amendoim quente torrado! E vinagre! Do tipo branco que se coloca na batata frita por um buraco na tampa! Sentiu cheiro de algodão-doce e bolinhos doces fritos e o odor leve e intenso de bosta de animal selvagem. Sentiu o aroma alegre de serragem. Ainda assim...

Ainda assim, debaixo de tudo havia o cheiro de inundação e folhas em decomposição e sombras escuras de bueiro. Esse cheiro era úmido e podre. O cheiro do porão.

Mas os outros cheiros estavam mais fortes.

— Pode apostar que consigo sentir — disse ele.

— Quer seu barco, Georgie? — perguntou Pennywise. — Só estou repetindo porque você não parece tão ansioso. — Ele o ergueu e sorriu. Estava usando uma roupa de seda larga com grandes botões laranja. Uma gravata berrante, azul-elétrica, caía pela frente do peito, e havia grandes luvas brancas em suas mãos, do tipo que Mickey Mouse e o Pato Donald sempre usavam.

— Sim, claro — disse George, olhando para dentro do bueiro.

— E um balão? Tenho vermelho e verde e amarelo e azul...

— Eles flutuam?

— Flutuam? — O sorriso do palhaço se alargou. — Ah, sim, claro que sim. Flutuam! E tem algodão-doce...

George esticou a mão.

O palhaço agarrou seu braço.

E George viu o rosto do palhaço mudar.

O que ele viu então era terrível o bastante para fazer suas piores fantasias da coisa no porão parecerem doces sonhos; o que ele viu destruiu sua sanidade em um golpe de uma garra.

— Eles flutuam — repetiu a coisa no bueiro com uma voz rouca e rindo. Ela segurou o braço de George em um abraço grosso e serpenteante, puxou George para aquela escuridão terrível onde a água corria e rugia e gritava ao levar a carga de destroços da tempestade em direção ao mar. George virou o pescoço para longe daquela escuridão e começou a gritar na chuva, a gritar loucamente para o céu branco de outono curvado sobre Derry naquele dia de 1957. Seus gritos eram agudos e cortantes, e em toda rua Witcham as pessoas foram até as janelas ou saíram correndo para as varandas.

— Eles flutuam — rosnou a coisa —, eles flutuam, Georgie, e quando você estiver aqui embaixo comigo, também vai flutuar...

O ombro de George bateu no cimento do meio-fio, e Dave Gardener, que ficou em casa em vez de ir trabalhar no The Shoeboat naquele dia por causa da enchente, viu apenas um garotinho de capa de chuva amarela, um garotinho que gritava e se contorcia na vala com água lamacenta passando sobre o rosto que fazia os gritos parecerem borbulhar.

— Tudo aqui embaixo flutua — sussurrou a voz podre que ria, e de repente houve um som de rasgo e uma onda flamejante de dor, e George Denbrough se foi.

Dave Gardener foi o primeiro a chegar, e apesar de só ter chegado 45 segundos depois do primeiro grito, George Denbrough já estava morto. Gardener o segurou pelas costas da capa de chuva, puxou-o para a rua... e começou a gritar quando o corpo de George foi virado em suas mãos. O lado esquerdo da capa de George estava vermelho-vivo. Sangue fluía para o bueiro pelo buraco esfarrapado onde ficava o braço esquerdo. Um pedaço de osso, horrivelmente branco, aparecia no tecido rasgado.

Os olhos do garoto estavam direcionados para o céu branco, e quando Dave cambaleou para trás, na direção dos outros que já corriam em desespero pela rua, começaram a se encher de chuva.

Em algum lugar abaixo, no bueiro que já estava cheio até a capacidade total com água de escoamento (não poderia haver ninguém lá embaixo, exclamaria depois o xerife do condado para um repórter do Derry News com uma fúria frustrada tão grande que era quase dor; o próprio Hercules teria sido levado naquela corrente fortíssima), o barco de George seguiu pelas câmaras escuras e longos corredores de concreto que rugiam e gritavam de tanta água. Por um tempo, seguiu ao lado de uma galinha morta que flutuava com as garras amarelas e reptilianas apontadas para o teto molhado; depois, em algum cruzamento a leste da cidade, a galinha foi levada para a esquerda enquanto o barco de George seguiu em frente.

Uma hora depois, quando a mãe de George estava sendo sedada na emergência do Derry Home Hospital e quando Bill Gago estava sentado estupefato e silencioso na cama, ouvindo o pai chorar roucamente na sala de estar onde a mãe tocava Für Elise no momento em que George saiu, o barco saiu por um buraco no concreto como uma bala saindo do cano de um revólver e seguiu velozmente por um canal até um córrego qualquer. Quando chegou ao borbulhante e transbordante rio Penobscot 20 minutos depois, os primeiros pedaços de azul começaram a aparecer no céu. A tempestade acabou.

O barco mergulhou e balançou, e às vezes ficava cheio de água, mas não afundou; os dois irmãos o tinham protegido bem. Não sei onde afundou, se é que afundou; talvez tenha chegado ao mar e navegado lá para sempre, como um barco mágico de contos de fadas. Só sei que ainda estava flutuando e navegando na onda da enchente quando passou pelas fronteiras da cidade de Derry, no Maine, e lá ele saiu dessa história para sempre.

Depois do festival (1984)

O motivo de Adrian estar usando o chapéu, seu namorado choroso diria mais tarde para a polícia, foi por ter ganhado na barraca Jogue até Ganhar na feira do Bassey Park apenas seis dias antes de sua morte. Ele sentia orgulho do chapéu.

— Estava usando porque amava essa merdinha de cidade! — gritou o namorado, Don Hagarty, para os policiais.

— Calma, calma. Não há necessidade pra esse tipo de vocabulário — disse o policial Harold Gardener para Hagarty.

Harold Gardener era um dos quatro filhos de Dave Gardener. No dia em que seu pai encontrou o corpo sem vida e com apenas um braço de George Denbrough, Harold Gardener tinha 5 anos. Neste dia, quase 27 anos depois, ele tinha 32 e estava ficando calvo. Harold Gardener reconhecia a realidade da dor e do sofrimento de Don Hagarty, e ao mesmo tempo achava impossível levar a sério. Esse homem, se você quisesse chamá-lo de homem, estava usando batom e uma calça de cetim tão apertada que quase dava para ver as rugas do cacete dele. Com dor ou sem dor, com sofrimento ou sem sofrimento, ele era, afinal, apenas um veado. Como seu amigo, o falecido Adrian Mellon.

— Vamos repassar tudo — falou Jeffrey Reeves, o parceiro de Harold. — Vocês dois saíram do Falcon e viraram em direção ao canal. E depois?

— Quantas vezes preciso contar pra vocês, seus idiotas? — Hagarty ainda estava gritando. — Eles mataram ele! Empurraram pela lateral! Era apenas mais um dia na Cidade Macho pra eles! — Don Hagarty começou a chorar.

— Mais uma vez — repetiu Reeves pacientemente. — Vocês saíram do Falcon. E depois, o quê?

Em uma sala de interrogatório no mesmo corredor, dois policiais de Derry estavam falando com Steve Dubay, de 17 anos; no escritório do escrivão no andar de cima, mais dois estavam interrogando John “Webby” Garton, de 18 anos; e na sala do chefe de polícia no quinto andar, o chefe Andrew Rademacher e o promotor público assistente Tom Boutillier estavam interrogando Christopher Unwin, de 15 anos. Unwin, que usava calça jeans surrada, uma camiseta suja de graxa e pesadas botas de couro, estava chorando. Rademacher e Boutillier o tinham levado porque o avaliaram precisamente como o elo mais fraco da corrente.

— Vamos repassar tudo — disse Boutillier nessa sala ao mesmo tempo que Jeffrey Reeves dizia a mesma coisa dois andares abaixo.

— A gente não queria matar ele — disse Unwin, chorando. — Foi o chapéu. A gente não conseguia acreditar que ele ainda estava usando o chapéu depois, você sabe, depois do que Webby disse na primeira vez. E acho que a gente queria assustar ele.

— Pelo que ele disse — comentou o chefe Rademacher.

— É.

— Pro John Garton na tarde do dia 17.

— É, pro Webby. — Unwin recomeçou a chorar. — Mas tentamos salvar ele quando vimos que estava com dificuldade... pelo menos eu e Stevie Dubay tentamos... a gente não pretendia matar ele!

— Para com isso, Chris, não enrola a gente — disse Boutillier. — Vocês jogaram o veadinho no canal.

— É, mas...

— E vocês três vieram pra encarar e esclarecer as coisas. O chefe Rademacher e eu apreciamos isso, não é, Andy?

— Pode apostar. Tem que ser homem pra admitir o que fez, Chris.

— Então não se ferre mais mentindo agora. Vocês pretendiam jogar ele assim que viram ele com o amigo bicha saindo do Falcon, não é?

— Não! — Chris Unwin protestou com veemência.

Boutillier pegou um maço de Marlboro no bolso da camisa e colocou um cigarro na boca. Ofereceu o maço para Unwin.

— Cigarro?

Unwin pegou um. Boutillier precisou seguir a ponta com um fósforo para conseguir acender, pelo tanto que a boca de Unwin tremia.

— Mas quando vocês viram que ele estava usando o chapéu? — perguntou Rademacher.

Unwin tragou profundamente, baixou a cabeça, o que fez o cabelo oleoso cair por cima dos olhos, e expeliu a fumaça pelo nariz, que era coberto de pontos pretos de cravos.

— É — disse ele, quase baixo demais para ser ouvido.

Boutillier se inclinou para a frente com os olhos castanhos brilhando. O rosto estava predatório, mas a voz estava gentil.

— O que, Chris?

— Eu disse é. Acho que sim. Jogar ele, sim. Mas não matar. — Ele ergueu o olhar naquele momento, com o rosto desesperado e infeliz e ainda incapaz de compreender as gigantescas mudanças que aconteceram em sua vida desde que ele saiu de casa para aproveitar a última noite do Festival do Canal de Derry com seus dois amigos às 19h30 da noite anterior. — Matar ele, não! — repetiu ele. — E aquele cara debaixo da ponte... Eu ainda não sei quem ele era.

— Que cara era esse? — perguntou Rademacher, mas sem muito interesse. Eles também já tinham ouvido essa parte antes, e nenhum dos dois acreditou. Cedo ou tarde, homens acusados de assassinato quase sempre surgem com um misterioso outro cara. Boutillier até tinha um nome para isso: chamava de “Síndrome do Homem de Um Braço”, por causa daquela velha série de TV, O Fugitivo.

— O cara de roupa de palhaço — disse Chris Unwin, e tremeu. — O cara com os balões.

O Festival do Canal, que ia de 15 a 21 de julho, foi um enorme sucesso, como concordava a maior parte dos residentes de Derry: uma ótima coisa para o moral e para a imagem da cidade... e para os cofres. O festival de uma semana aconteceu para marcar o centenário da abertura do canal que passava pelo meio da cidade. Foi o canal que abriu completamente Derry para o comércio de madeira nos anos 1884 a 1910; foi o canal que deu à luz os anos de crescimento de Derry.

A cidade estava decorada de leste a oeste e de norte a sul. Buracos que alguns residentes juravam não serem tapados havia anos ou mais foram preenchidos e nivelados. Os prédios da cidade foram reformados por dentro e pintados por fora. O pior das pichações no Parque Bassey (a maior parte declarações cheias de lógica antigay como MATEM TODOS OS VEADOS e AIDS É DE DEUS, SEUS BICHAS DOS INFERNOS!!) foi lixado dos bancos e das paredes de madeira da pequena passarela coberta sobre o canal conhecida como Ponte do Beijo.

Um Museu do Canal foi montado em três lojas vazias no centro com exposições organizadas por Michael Hanlon, um bibliotecário local e historiador amador. As famílias mais antigas da cidade emprestaram de bom grado seus tesouros quase inestimáveis, e durante esta semana de festival, quase 40 mil visitantes pagaram 25 centavos por cabeça para olhar cardápios de restaurantes dos anos 1890, ferramentas de lenhadores dos anos 1880, brinquedos de criança dos anos 1920 e mais de 2 mil fotos e nove filmes da vida em Derry nos últimos cem anos.

O museu foi patrocinado pela Sociedade de Senhoras de Derry, que vetou alguns dos itens de exposição propostos por Hanlon (como a notória prisão em forma de cadeira dos anos 1930) e fotos (como as da gangue Bradley depois do famoso tiroteio). Mas todos concordaram que foi um grande sucesso, e ninguém queria mesmo ver essas coisas velhas e nojentas. Era tão melhor acentuar o positivo e eliminar o negativo, como dizia a velha canção.

Havia uma enorme barraca listrada de bebidas no Parque Derry, e shows de bandas lá todas as noites. No Parque Bassey, havia brinquedos de parque de diversão levados pelo Smokey’s Greater Shows e jogos organizados pela população. Um bondinho especial circulava pelas seções históricas da cidade de hora em hora e acabava nessa área barulhenta e agradável de fazer dinheiro.

Foi aqui que Adrian Mellon ganhou o chapéu que levaria à sua morte, a cartola de papelão com a flor e a faixa que dizia EU ? DERRY!

— Estou cansado — disse John “Webby” Garton. Como seus dois amigos, ele estava usando uma imitação inconsciente das roupas de Bruce Springsteen, embora, se perguntado, ele provavelmente chamaria Springsteen de fracote ou boiola e declararia admiração por grupos de heavy metal “do cacete” como Def Leppard, Twisted Sister ou Judas Priest. As mangas da camiseta azul lisa tinham sido cortadas, deixando à mostra os braços bastante musculosos. O cabelo castanho volumoso caía sobre um dos olhos; esse toque era mais John Cougar Mellencamp do que Bruce Springsteen. Havia tatuagens azuis em seus braços, símbolos misteriosos que pareciam desenhados por uma criança. — Não quero mais falar.

— Só nos conte sobre a tarde de terça na feira — disse Paul Hughes. Ele estava cansado, chocado e consternado por todo esse negócio sórdido. Pensou mais de uma vez que parecia que o Festival do Canal de Derry estava terminando com um evento final sobre o qual todo mundo de alguma forma sabia, mas que ninguém ousou colocar na programação diária de eventos. Se tivessem feito isso, ficaria assim:

Sábado, 21h: Último show com a Derry High School Band e Barber Shop Mello-Men.

Sábado, 22h: Grandioso show de fogos.

Sábado, 22h35: O sacrifício ritual de Adrian Mellon encerra oficialmente o Festival do Canal.

— Foda-se a feira — respondeu Webby.

— Só o que você disse pra Mellon e o que ele disse pra você.

— Ah, Deus. — Webby revirou os olhos.

— Vamos lá, Webby — disse o parceiro de Hughes.

Webby Garton revirou os olhos e começou tudo de novo.

Garton viu os dois, Mellon e Hagarty, andando com afetação, com os braços na cintura um do outro e rindo como duas garotas. A princípio, ele achou mesmo que eram duas garotas. Mas reconheceu Mellon, que tinha sido mostrado a ele antes. Quando ele olhou, viu Mellon se virar para Hagarty... e eles se beijaram rapidamente.

— Ah, cara, vou vomitar! — gritou Webby, enojado.

Chris Unwin e Steve Dubay estavam com ele. Quando Webby mostrou Mellon, Steve Dubay disse que achava que a outra bicha se chamava Don alguma coisa e que ele tinha dado carona a um garoto da Derry High e tentado dar em cima dele.

Mellon e Hagarty começaram a andar em direção aos três garotos de novo, afastando-se da barraca Jogue até Ganhar e indo em direção à saída da feira. Webby Garton mais tarde contaria aos policiais Hughes e Conley que seu “orgulho cívico” fora ferido ao ver uma porra de veado usando um chapéu que dizia EU ? DERRY. Era uma coisa boba, aquele chapéu, uma imitação de papel de uma cartola com uma enorme flor no alto balançando em todas as direções. A tolice do chapéu aparentemente feriu o orgulho cívico de Webby ainda mais.

Quando Mellon e Hagarty passaram, cada um com o braço passado pela cintura do outro, Webby Garton gritou:

— Eu devia te fazer comer esse chapéu, seu come-bunda de merda!

Mellon se virou para Garton, piscou de um jeito paquerador e disse:

— Se você quer comer alguma coisa, querido, sei de uma coisa muito mais gostosa do que o meu chapéu.

Nesse ponto, Webby Garton decidiu rearrumar o rosto da bicha. Na geografia do rosto de Mellon, montanhas subiriam e continentes mudariam de lugar. Ninguém sugeria que ele chupasse pau. Ninguém.

Ele partiu para cima de Mellon. Alarmado, Hagarty tentou afastar Mellon, mas ele se manteve firme e sorrindo. Garton mais tarde contaria aos policiais Hughes e Conley que tinha certeza de que Mellon estava doidão de alguma coisa. Estava mesmo, concordaria Hagarty quando essa ideia fosse passada para ele pelos policiais Gardener e Reeves. Estava alto de comer dois donuts fritos banhados em mel na feira durante todo o dia. Ele consequentemente não conseguiu reconhecer a verdadeira ameaça que Webby Garton representava.

— Mas Adrian era assim — disse Don, usando um lenço de papel para secar os olhos e espalhando a sombra cintilante que estava usando. — Ele não tinha muita noção de quando precisava se proteger. Era um desses tolos que pensam que as coisas vão terminar bem.

Ele poderia ter ficado muito ferido naquele momento se Garton não tivesse sentido uma coisa bater em seu cotovelo. Era um cassetete. Ele virou a cabeça e viu o policial Frank Machen, outro membro da elite de Derry.

— Deixa pra lá, amiguinho — disse Machen para Garton. — Cuida da sua vida e deixa esses gayzinhos em paz. Vai se divertir.

— Você ouviu de que ele me chamou? — perguntou Garton com irritação. Agora, estava acompanhado de Unwin e Dubay; os dois, ao sentirem cheiro de problema, tentaram afastar Garton dali, mas Garton os empurrou e teria se virado contra eles com socos se tivessem insistido. A masculinidade dele tinha recebido um insulto que ele sentia precisar ser vingado. Ninguém sugeria que ele chupasse pau. Ninguém.

— Acredito que ele não te chamou de nada — respondeu Machen. — E você falou com ele primeiro, acredito eu. Agora anda, filho. Não quero ter que mandar de novo.

— Ele me chamou de bicha!

— Então você está com medo de ser? — perguntou Machen, parecendo genuinamente interessado, e Garton ficou de um tom vermelho profundo.

Durante essa conversa, Hagarty estava tentando com desespero cada vez maior puxar Adrian Mellon para longe da cena. Agora, pelo menos, Mellon estava indo.

— Tchau, tchau, amor! — gritou Adrian alegremente por cima do ombro.

— Cala a boca, cu frouxo — disse Machen. — Sai daqui.

Garton voou para cima de Mellon, e Machen o segurou.

— Posso te prender, meu amigo — disse Machen —, e pela forma como você está se comportando, pode não ser tão má ideia.

— Na próxima vez que eu te encontrar, vou te machucar! — gritou Garton pelas costas do par que se afastava, e cabeças se viraram para olhar para ele. — E se você estiver usando esse chapéu, vou te matar! Essa cidade não precisa de bichas como você!

Sem se virar, Mellon balançou os dedos da mão esquerda (as unhas estavam pintadas de vermelho-cereja) e rebolou ainda mais ao caminhar. Garton pulou de novo.

— Mais uma palavra ou mais um movimento e você vai preso — disse Machen calmamente. — Acredite em mim, meu rapaz, pois estou falando sério.

— Vem, Webby — disse Chris Unwin com constrangimento. — Se acalma.

— Você gosta de caras assim? — perguntou Webby para Machen, ignorando completamente Chris e Steve. — Hã?

— Sou neutro em relação a quem gosta de morder fronha — disse Machen. — Sou a favor mesmo é de paz e sossego, e você está perturbando aquilo de que eu gosto, cara de pizza. Quer ir dar uma volta comigo ou não?

— Vem, Webby — disse Steve Dubay baixinho. — Vamos comprar cachorro-quente.

Webby foi, ajeitando a camisa com movimentos exagerados e tirando o cabelo dos olhos. Machen, que também deu depoimento na manhã seguinte à morte de Adrian Mellon, disse: “A última coisa que ouvi ele dizer quando estava se afastando com os amigos foi: ‘Na próxima vez que eu der de cara com ele, ele vai estar encrencado.’”

— Por favor, preciso falar com a minha mãe — disse Steve Dubay pela terceira vez. — Tenho que pedir pra ela aliviar com meu padrasto, senão vou levar muita porrada quando chegar em casa.

— Daqui a pouco — disse o policial Charles Avarino. Tanto Avarino quanto seu parceiro, Barney Morrison, sabiam que Steve Dubay não ia para casa naquela noite e talvez nas próximas também não. O garoto não parecia perceber o quanto essa prisão era pesada, e Avarino não ficaria surpreso de descobrir mais tarde que Dubay tinha largado a escola aos 16 anos. Naquela época, ele ainda estava na escola de ensino fundamental Water Street Junior High. O QI dele era de 68, de acordo com o teste que fez em uma das três passagens pelo sétimo ano.

— Nos conte o que aconteceu quando vocês viram Mellon saindo do Falcon — disse Morrison.

— Não, cara, melhor não.

— E por que não? — perguntou Avarino.

— Já falei demais, eu acho.

— Você veio pra falar — disse Avarino. — Não é verdade?

— Bem... é... mas...

— Escuta — disse Morrison calorosamente, sentando-se ao lado de Dubay e entregando um cigarro a ele. — Você acha que eu e o Chick aqui gostamos de bichas?

— Não sei...

— A gente parece que gosta de bichas?

— Não, mas...

— Somos seus amigos, Steve — disse Morrison solenemente. — E acredite, você, Chris e Webby precisam de todos os amigos que puderem ter agora. Porque amanhã todas as pessoas de bom coração desta cidade estarão gritando pelo sangue de vocês.

Steve Dubay pareceu levemente alarmado. Avarino, que conseguia quase ler a mentezinha de merda desse palhaço, desconfiava que ele estava pensando no padrasto de novo. E, apesar de Avarino não gostar da pequena comunidade gay de Derry (como qualquer policial da força, ele gostaria de ver o Falcon fechado para sempre), ele ficaria feliz em levar Dubay para casa ele mesmo. Ficaria feliz, na verdade, de segurar os braços de Dubay enquanto o padrasto batia no moleque até ele virar patê. Avarino não gostava de gays, mas isso não significava que acreditava que eles deviam ser torturados e assassinados. Mellon foi brutalmente atacado. Quando o tiraram de debaixo da ponte do canal, os olhos dele estavam abertos e saltados de pavor. E esse cara aqui não fazia ideia nenhuma do que tinha ajudado a fazer.

— A gente não queria machucar ele — repetiu Steve. Essa era a frase padrão quando ele ficava ligeiramente confuso.

— É por isso que você quer ser sincero com a gente — disse Avarino com seriedade. — Deixar claros os fatos verdadeiros da questão, pra quem sabe tudo isso não passar de uma coisa à toa. Não é verdade, Barney?

— Verdadeira — concordou Morrison.

— Mais uma vez, o que você diz? — disse Avarino com persuasão.

— Bem... — disse Steve, e começou a falar lentamente.

Quando o Falcon foi aberto em 1973, Elmer Curtie pensava que sua clientela consistiria basicamente em passageiros de ônibus, pois a rodoviária ao lado atendia três linhas diferentes: Trailways, Greyhound e Aroostook County. O que ele não percebeu foi quantos dos passageiros que andam de ônibus são mulheres ou famílias com crianças pequenas. Muitos dos outros deixavam as garrafas em sacos de papel e nem saíam do ônibus. Os que saíam costumavam ser soldados ou marinheiros que não queriam mais do que uma cerveja rápida ou duas; não dava para entornar durante uma parada de dez minutos.

Curtie começou a perceber algumas dessas verdades por volta de 1977, mas já era tarde demais: ele estava com contas até as orelhas e não tinha como sair do vermelho. A ideia de queimar o bar para receber o seguro lhe ocorreu, mas a não ser que ele contratasse um profissional para provocar o incêndio, ele achava que seria pego... e não tinha ideia de onde encontrar incendiários profissionais, de qualquer modo.

Em fevereiro daquele ano, ele decidiu que esperaria até o dia 4 de julho; se as coisas não parecessem estar mudando até lá, ele simplesmente andaria até a construção ao lado, entraria num ônibus e veria como as coisas eram na Flórida.

Mas nos cinco meses seguintes, um tipo de prosperidade incrível e silenciosa chegou ao bar, que era pintado de preto e dourado por dentro e decorado com pássaros empalhados (o irmão de Elmer Curtie fora taxidermista amador especializado em pássaros, e Elmer herdara tudo quando ele morreu). De repente, em vez de vender sessenta cervejas e vinte drinques por noite, Elmer servia oitenta cervejas e cem drinques... 120... às vezes até 160.

A clientela era jovem, educada, quase exclusivamente masculina. Muitos se vestiam de maneira extravagante, mas aqueles eram anos em que roupas extravagantes ainda eram quase a norma, e Elmer Curtie só reparou que seus clientes eram quase exclusivamente gays em 1981, mais ou menos. Se os residentes de Derry o ouvissem dizer isso, teriam rido e dito que Elmer Curtie devia pensar que todos nasceram ontem, mas o que ele dizia era perfeitamente verdade. Como o marido da esposa traidora, ele foi praticamente o último a saber... E quando soube, não se importou. O bar estava dando dinheiro, e apesar de haver quatro outros bares em Derry que davam lucro, o Falcon era o único em que os clientes baderneiros não quebravam o estabelecimento todo. Não havia mulheres por quem brigar, e esses homens, gays ou não, pareciam ter aprendido um segredo para se dar bem uns com os outros que seus similares heterossexuais não sabiam.

Depois que ficou ciente das preferências sexuais dos clientes regulares, ele passou a ouvir histórias absurdas sobre o Falcon em todos os lugares. Essas histórias circulavam havia anos, mas até 1981 Curtie não as tinha ouvido. Os contadores mais entusiastas dessas histórias, descobriu ele, eram homens que não se deixariam arrastar até o Falcon por medo de os músculos do pulso ficarem frouxos, ou algo do tipo. Mas pareciam saber de todo tipo de coisa.

De acordo com as histórias, você podia entrar lá em qualquer noite e ver homens dançando coladinhos, esfregando os membros bem na pista de dança; homens beijando de língua no bar; homens fazendo boquete no banheiro. Havia supostamente um quarto nos fundos para onde você ia se quisesse passar um tempinho na Torre de Poder: havia um sujeito enorme de uniforme nazista lá com o braço lubrificado até o ombro e que teria prazer em cuidar de você.

Mas nenhuma dessas coisas era verdade. Quando pessoas com sede saíam da rodoviária para tomar uma cerveja ou um uísque com soda, elas não sentiam nada de incomum no Falcon. Havia muitos homens, claro, mas não era nada diferente de milhares de bares de trabalhadores em todo o país. A clientela era gay, mas gay não era sinônimo de burro. Se eles queriam ser ousados, iam para Portland. Se queriam ser muito ousados, iam para Nova York ou Boston. Derry era pequena, Derry era provinciana e a pequena comunidade gay de Derry entendia a sombra sob a qual existia perfeitamente bem.

Don Hagarty frequentava o Falcon havia dois ou três anos na noite de março de 1984 em que apareceu com Adrian Mellon. Antes disso, Hagarty era do tipo que avalia o terreno e raramente aparecia com a mesma companhia mais de seis vezes. Mas no final de abril ficou óbvio até para Elmer Curtie, que ligava bem pouco para coisas assim, que Hagarty e Mellon tinham um relacionamento firme.

Hagarty era projetista em uma empresa de engenharia em Bangor. Adrian Mellon era repórter freelancer que publicava em qualquer lugar que conseguisse: revistas de companhia aérea, revistas femininas, revistas regionais, suplementos dominicais, revistas com cartas de sexo. Estava escrevendo um romance, mas talvez isso não fosse sério; ele vinha trabalhando nisso desde o terceiro ano de faculdade, 12 anos antes.

Ele tinha ido a Derry para escrever uma reportagem sobre o canal, a serviço do New England Byways, uma revista bimestral publicada em Concord. Adrian Mellon aceitou o trabalho porque conseguiu tirar da Byways dinheiro para três semanas de despesas, incluindo um bom quarto no Derry Town House, e juntar todo o material de que precisava em cinco dias, talvez. Durante as outras duas semanas, ele podia juntar material suficiente para talvez quatro outras reportagens regionais.

Mas durante o período de três semanas, ele conheceu Don Hagarty e, em vez de voltar para Portland quando as três semanas pagas acabaram, ele se viu em um pequeno apartamento na travessa Kossuth. Ele morou lá por apenas seis semanas. Depois disso, foi morar com Don Hagarty.

Aquele verão, Hagarty contou a Harold Gardener e Jeff Reeves, foi o mais feliz da vida dele. Ele devia estar atento, disse ele; devia saber que Deus só coloca um tapete debaixo de caras como ele para puxar de debaixo dos pés.

A única sombra, disse ele, era a reação extravagante de militância de Adrian a favor de Derry. Ele tinha uma camiseta com os dizeres O MAINE NÃO É RUIM, MAS DERRY É ÓTIMA! Tinha uma jaqueta dos Derry Tigers. E, é claro, havia o chapéu. Ele dizia achar a atmosfera vital e criativamente revigorante. Talvez houvesse alguma coisa nisso: ele tinha tirado o arrastado romance da caixa pela primeira vez em quase um ano.

— Então ele estava mesmo escrevendo o romance? — Gardener perguntou a Hagarty, não se importando realmente, mas querendo manter Hagarty falando.

— Estava... Estava escrevendo páginas e páginas. Disse que podia ser um péssimo romance, mas não ia ser mais um péssimo romance inacabado. Ele esperava concluir antes do aniversário, em outubro. É claro que ele não sabia como Derry era de verdade. Achava que sabia, mas não tinha passado tempo o suficiente aqui pra sentir o cheiro da verdadeira Derry. Eu ficava tentando falar pra ele, mas ele não ouvia.

— E como Derry é de verdade, Don? — perguntou Reeves.

— Parece muito com uma prostituta morta com vermes saindo da boceta — disse Don Hagarty.

Os dois policiais olharam com assombro silencioso.

— É um lugar ruim — disse Hagarty. — É um esgoto. Vocês querem dizer que não sabem disso? Vocês dois moram aqui a vida toda e não sabem disso?

Nenhum dos dois respondeu. Depois de um tempo, Hagarty prosseguiu.

Até Adrian Mellon entrar em sua vida, Don planejava ir embora de Derry. Morava lá havia três anos, mais por ter aceitado um período longo de aluguel de um apartamento com a vista do rio mais fantástica do mundo, mas agora o contrato estava quase terminado e Don estava feliz. Era o fim das longas viagens de transporte público para ir e voltar de Bangor. Era o fim das energias estranhas. Em Derry, ele disse uma vez para Adrian, parecia que eram sempre 13 horas. Adrian podia achar que Derry era um lugar ótimo, mas o lugar assustava Don. Não era só a atitude homofóbica da cidade, uma atitude claramente expressa pelos pregadores da cidade e pelas pichações do Parque Bassey, mas era uma coisa que ele nunca conseguiu identificar. Adrian rira.

— Don, todas as cidades dos Estados Unidos têm um contingente de pessoas que odeiam os gays — disse ele. — Não me diga que não sabe disso. Afinal, estamos na era de Ronnie Moron e Phyllis Housefly.

— Vem pro Parque Bassey comigo — respondeu Don depois de ver que Adrian estava realmente falando sério, e que o que ele realmente estava dizendo era que Derry não era pior do que qualquer outra cidade de tamanho mediano do interior. — Quero te mostrar uma coisa, meu amor.

Eles foram para o Parque Bassey de carro. Isso aconteceu em meados de junho, cerca de um mês antes do assassinato de Adrian, Hagarty contou para os policiais. Ele levou Adrian para as sombras escuras e vagamente desagradáveis da Ponte do Beijo. Apontou para uma das pichações. Adrian precisou acender um fósforo e segurar abaixo do texto para conseguir ler.

ME MOSTRA SEU PAU, SUA BICHA, E VOU CORTAR ELE FORA.

— Sei o que as pessoas acham dos gays — disse Don baixinho. — Levei uma surra em uma parada de caminhões em Dayton quando era adolescente; alguns caras de Portland colocaram fogo nos meus sapatos em frente a uma lanchonete enquanto um policial velho e gordo ficava dentro da viatura rindo. Já vi muita coisa... mas nunca vi nada assim. Olha ali. Dá uma lida.

Outro fósforo revelou ENFIE PREGOS NOS OLHOS DE TODOS OS VEADOS (POR DEUS)!

— Quem escreve essas frases tem um problema sério de loucura. Eu me sentiria melhor se achasse que era só uma pessoa, um doente isolado, mas... — Don passou o braço lentamente na direção da extensão da Ponte do Beijo. — Tem muitas dessas coisas... e acho que não foi uma pessoa que escreveu todas. É por isso que quero sair de Derry. Lugares demais e pessoas demais parecem sofrer de loucura profunda.

— Ah, espera até eu terminar meu romance, tá? Por favor? Outubro, eu prometo, nem um dia a mais. O ar é melhor aqui.

— Ele não sabia que era com a água que ele precisaria tomar cuidado — disse Don Hagarty com amargura.

Tom Boutillier e o chefe Rademacher se inclinaram para a frente, os dois sem falar. Chris Unwin estava sentado com a cabeça baixa, falando em tom monótono para o chão. Essa era a parte que eles queriam ouvir; essa era a parte que ia mandar pelo menos dois cretinos para Thomaston.

— A feira não estava boa — disse Unwin. — Já estavam tirando todos os brinquedos maneiros, sabe, como a Roda do Demônio e a Queda de Paraquedas. Já tinham colocado uma placa nos Carrinhos Bate-Bate escrito “fechado”. Não tinha nada aberto, só brinquedos de bebê. Então fomos pra área dos jogos, e Webby viu o Jogue até Ganhar; pagou cinquenta centavos e viu aquele chapéu que a bicha estava usando e jogou pra pegar um, mas ficava errando, e cada vez que ele errava, o humor dele piorava, sabe? E Steve, o cara que costuma sair por aí dizendo esfria a cabeça, tipo esfria a cabeça pra isso, esfria a cabeça praquilo, e por que você não esfria essa porra duma vez, sabe? Só que ele estava com o humor fodido porque tomou um comprimido sabe? Não sei que tipo de comprimido. Um comprimido vermelho. De repente até era legal. Mas ele fica atrás de Webby até eu achar que Webby ia bater nele, sabe. Ele fica repetindo: Você não consegue nem ganhar o chapéu daquela bicha. Deve estar muito doidão se não consegue nem ganhar o chapéu daquela bicha. Então a dona acaba dando um prêmio pra ele apesar do aro não ter acertado nada, porque acho que ela queria se livrar de nós. Não sei. Talvez não. Mas acho que sim. Era uma coisa de fazer barulho, sabe? Você sopra, ela enche e desenrola e faz um barulho de peido, sabe? Eu tinha um. Ganhei no Halloween ou no Ano-Novo ou numa porra de feriado. Achava bem legal, só que perdi. Ou pode ser que alguém tenha tirado do meu bolso na merda de parquinho da escola, sabe? Aí a feira está fechando e estamos saindo e Steve ainda está no pé de Webby por ele não ter conseguido ganhar o chapéu da bicha, sabe, e Webby não está falando muito e sei que isso é mau sinal, mas eu estava bêbado, sabe? Então eu sabia que tinha que mudar de assunto, mas não conseguia pensar em nada, sabe? Então quando entramos no estacionamento, Steve diz: Aonde você quer ir? Pra casa? E Webby diz: Vamos passar na porta do Falcon primeiro pra ver se aquela bicha está por lá.

Boutillier e Rademacher trocaram um olhar. Boutillier ergueu um único dedo e bateu na bochecha; apesar de o pateta de botas não saber, estava falando agora de assassinato em primeiro grau.

— Então eu falo não, tenho que ir pra casa, e Webby diz: está com medo de passar na porta daquele bar gay? E eu digo: porra, não! E Steve ainda está alto, eu acho, e diz: vamos fritar carne de veado! Vamos fritar carne de veado! Vamos fritar...

A sincronia foi perfeita para tudo dar errado para todo mundo. Adrian Mellon e Don Hagarty saíram do Falcon depois de duas cervejas, passaram andando pela rodoviária e deram as mãos. Nenhum dos dois pensou no que estava fazendo; era apenas uma coisa que eles faziam. Eram 22h20. Eles chegaram na esquina e viraram à esquerda.

A Ponte do Beijo ficava quase 700 metros rio acima dali; eles pretendiam cruzar a ponte da rua Main, que era bem menos pitoresca. O Kenduskeag estava baixo, como era comum no verão, com no máximo 1,20 metro de água deslizando apaticamente pelos pilares de concreto da ponte.

Quando o Duster chegou ao lado deles (Steve Dubay tinha visto os dois saindo do Falcon e apontou para eles alegremente), eles estavam na metade da extensão.

— Dá uma fechada! Dá uma fechada! — gritou Webby Garton. Os dois homens tinham acabado de passar debaixo de um poste de luz e ele viu que estavam de mãos dadas. Isso o enfureceu... mas não tanto quanto o chapéu. A enorme flor de papel estava balançando loucamente de um lado para o outro. — Dá uma fechada, porra!

E Steve deu.

Chris Unwin negaria participação no que se seguiu, mas Don Hagarty contou uma história diferente. Ele disse que Garton saiu do carro quase antes de ele parar, e que os outros dois foram rapidamente atrás. Houve conversa. Não foi boa. Não houve tentativa de irreverência nem de flerte falso da parte de Adrian naquela noite; ele reconheceu que eles estavam com um problema bem grande.

— Me dá esse chapéu — disse Garton. — Me dá, bicha.

— Se eu der, você vai deixar a gente em paz? — Adrian estava ofegante de medo, quase chorando, olhando de Unwin para Dubay e Garton com olhos apavorados.

— Me dá essa porra!

Adrian entregou o chapéu. Garton tirou um canivete do bolso esquerdo da calça jeans e cortou-o em dois pedaços. Esfregou os pedaços no traseiro da calça. Em seguida, jogou no chão e pulou em cima.

Don Hagarty se afastou um pouco quando a atenção deles estava dividida entre Adrian e o chapéu. Ele disse que estava procurando um policial.

— Agora vocês vão nos deixar em p... — começou a falar Adrian Mellon, e foi nessa hora que Garton deu um soco na cara dele, empurrando-o contra a cerca da ponte da altura da cintura. Adrian gritou e levou as mãos à boca. Sangue jorrou entre seus dedos.

— Ade! — gritou Hagarty, e saiu correndo de novo. Dubay esticou o pé para derrubá-lo. Garton chutou-o na barriga e o derrubou da calçada para a rua. Um carro passou. Hagarty ficou de joelhos e gritou. O carro não diminuiu. Ele contou a Gardener e Reeves que o motorista nem olhou para trás.

— Cala a boca, veado! — disse Dubay, e chutou-o na lateral do rosto. Hagarty caiu de lado na sarjeta, semiconsciente.

Alguns momentos depois, ele ouviu uma voz, de Chris Unwin, mandando-o ir embora antes que ele recebesse o que o amigo estava recebendo. Em seu próprio depoimento, Unwin confirmou que deu esse aviso.

Hagarty conseguia ouvir baques surdos e o som de seu amante gritando. Adrian parecia um coelho em uma armadilha, ele contou à polícia. Hagarty rastejou de volta até o cruzamento e as luzes intensas da rodoviária, e quando estava a uma certa distância, se virou para olhar.

Adrian Mellon, que tinha 1,65 metro e pesava apenas uns 60 quilos, estava sendo empurrado de Garton para Dubay para Unwin em uma espécie de brincadeira. O corpo dele se balançava como o corpo de uma boneca de pano. Eles estavam dando socos nele, golpeando, rasgando as roupas. Ele disse que, enquanto olhava, Garton deu um soco na virilha de Adrian. O cabelo de Adrian caía sobre o rosto. Sangue jorrava da boca e encharcava sua camisa. Webby Garton usava dois anéis pesados na mão direita: um era um anel da Derry High School, o outro ele tinha feito em uma aula, com as letras DB de metal entrelaçadas em alto-relevo com 7 centímetros. As letras representavam Dead Bugs, uma banda de heavy metal da qual ele gostava muito. Os anéis cortaram o lábio superior de Adrian e quebraram três dentes de cima perto da gengiva.

— Socorro! — gritou Hagarty. — Socorro! Socorro! Estão matando ele! Socorro!

Os prédios na rua Main continuaram escuros e secretos. Ninguém saiu para ajudar, nem da única ilha branca de luz que marcava a rodoviária, e Hagarty não via como isso era possível: havia pessoas lá. Ele as tinha visto quando passou com Ade. Será que ninguém sairia para ajudar? Ninguém?

— SOCORRO! SOCORRO! ESTÃO MATANDO ELE, SOCORRO, POR FAVOR, PELO AMOR DE DEUS!

— Socorro — sussurrou uma voz bem baixa à esquerda de Don Hagarty... e em seguida, uma risada.

— Expulsa o vagabundo! — Garton estava gritando agora... gritando e rindo. Todos os três, contou Hagarty a Gardener e Reeves, estavam rindo enquanto surravam Adrian. — Expulsa o vagabundo! Por cima da grade!

— Expulsa o vagabundo! Expulsa o vagabundo! Expulsa o vagabundo! — cantarolou Dubay, rindo.

— Socorro — disse a voz baixa de novo, e apesar de ser uma voz grave, a risadinha soou depois de novo, e era como a voz de uma criança que não consegue se controlar.

Hagarty olhou para baixo e viu o palhaço, e foi nesse ponto que Gardener e Reeves começaram a relevar tudo que Hagarty dizia, porque o resto era delírio de um lunático. No entanto, mais tarde, Harold Gardener se viu em dúvida. Depois, quando soube que o garoto Unwin também viu um palhaço, ou disse ter visto, ele começou a se questionar. O parceiro nunca teve dúvidas ou nunca admitiria.

Hagarty disse que o palhaço parecia um cruzamento entre Ronald McDonald e aquele velho palhaço da TV, o Bozo. Ou era o que ele pensou no princípio. Foram os tufos desgrenhados de cabelo que levaram essa comparação à mente. Mas considerações posteriores fizeram com que ele achasse que o palhaço não se parecesse nem com um, nem com outro. O sorriso pintado no rosto branco era vermelho, não laranja, e os olhos eram de um prateado cintilante estranho. Lentes de contato, talvez... Mas uma parte dele achou na hora e continuou a achar que talvez prateada fosse a verdadeira cor daqueles olhos. Ele usava uma roupa larga com grandes botões laranja em forma de pompom; nas mãos, havia luvas de desenho animado.

— Se você precisar de ajuda, Don — disse o palhaço —, pode pegar um balão.

E ofereceu vários que segurava na mão.

— Eles flutuam — disse o palhaço. — Aqui embaixo, todos nós flutuamos; em pouco tempo, seu amigo também vai flutuar.

— Esse palhaço chamou você pelo nome — disse Jeff Reeves com uma voz totalmente sem expressão. Ele olhou por cima da cabeça baixa de Hagarty para Harold Gardener, e um olho deu uma piscadela.

— Chamou — disse Hagarty sem levantar o olhar. — Sei como parece.

— Então vocês jogaram ele por cima — disse Boutillier. — Expulsa o vagabundo.

— Eu não! — disse Unwin, erguendo o olhar. Ele tirou o cabelo dos olhos com uma das mãos e olhou para eles com desespero. — Quando vi que eles realmente pretendiam fazer aquilo, tentei puxar Steve, porque eu sabia que o cara podia se machucar... Eram uns 3 metros até a água...

Eram 7. Um dos guardas do chefe Rademacher já tinha medido.

— Mas parecia que ele estava louco. Os dois ficavam gritando “Expulsa o vagabundo! Expulsa o vagabundo!”, e então pegaram ele. Webby segurou por debaixo dos braços e Steve pela parte de trás da calça, e... e...

Quando Hagarty viu o que eles estavam fazendo, correu na direção deles gritando “Não! Não! Não!” a plenos pulmões.

Chris Unwin o empurrou para trás; Hagarty caiu na calçada e bateu os dentes.

— Quer ir também? — sussurrou ele. — Corre, querido!

Eles jogaram Adrian Mellon da ponte na água. Hagarty ouviu o som dele caindo no rio.

— Vamos sair daqui — disse Steve Dubay. Ele e Webby estavam indo para o carro.

Chris Unwin foi até a amurada e olhou para baixo. Ele viu Hagarty primeiro, deslizando e se agarrando na grama da margem cheia de lixo para chegar até a água. E então, viu o palhaço. O palhaço estava arrastando Adrian do outro lado com um dos braços; os balões estavam na outra mão. Adrian estava encharcado, engasgado, gemendo. O palhaço girou a cabeça e sorriu para Chris. Chris disse que viu os olhos prateados brilhantes e os dentes à mostra, dentes grandes, disse ele.

— Como o leão do circo, cara — disse ele. — Eram mesmo enormes.

Ele disse que viu o palhaço enfiar um dos braços de Adrian Mellon para trás, para ficar por cima da cabeça.

— E depois, Chris? — disse Boutillier. Ele estava entediado com essa parte. Contos de fadas o entediavam desde os 8 anos.

— Sei lá — disse Chris. — Foi aí que Steve me agarrou e jogou no carro. Mas... acho que ele mordeu o sovaco dele. — Ele ergueu o olhar para eles agora, com incerteza. — Acho que foi isso que ele fez. Mordeu o sovaco dele. Como se quisesse comer ele, cara. Como se quisesse comer o coração dele.

Não, disse Hagarty quando ouviu a história de Chris Unwin na forma de perguntas. O palhaço não arrastou Ade na outra margem, ao menos não que ele tenha visto — e ele concordou que não era um observador indiferente àquelas alturas; ele já estava completamente enlouquecido.

O palhaço, disse ele, estava de pé perto da margem oposta com o corpo encharcado de Adrian nos braços. O braço direito de Ade estava esticado atrás da cabeça do palhaço, e o rosto do palhaço estava mesmo na axila direita de Ade, mas ele não estava mordendo. Estava sorrindo. Hagarty conseguiu vê-lo olhando por debaixo do braço de Ade e sorrindo.

Os braços do palhaço apertaram e Hagarty ouviu costelas se quebrarem.

Ade gritou.

— Flutue conosco, Don — disse o palhaço pela boca vermelha sorridente, e apontou com uma das mãos com luvas brancas para debaixo da ponte.

Balões flutuavam debaixo da ponte, não uma dezena ou uma dezena de dezenas, mas milhares, vermelhos e azuis e verdes e amarelos, e impresso em cada um havia EU ? DERRY!

— Bem, isso faz parecer que havia muitos balões — disse Reeves, e deu outra piscadela para Harold Gardener.

— Sei como parece — repetiu Hagarty com a mesma voz sombria.

— Você viu esses balões — disse Gardener.

Don Hagarty levantou as mãos lentamente na frente do rosto.

— Eu os vi tão claramente quanto consigo ver meus dedos neste momento. Milhares deles. Não dava nem pra ver a parte de baixo da ponte, porque eram muitos. Estavam tremendo um pouco, meio que balançando pra cima e pra baixo. Havia um som. Tipo um grito meio baixo e estranho. Eram as laterais deles se tocando. E fios. Havia uma floresta de fios brancos de teia de aranha. O palhaço levou Ade lá pra baixo. Consegui ver a roupa dele roçando nos fios. Ade estava fazendo terríveis sons de engasgo. Comecei a ir atrás dele... e o palhaço olhou pra trás. Vi os olhos dele e imediatamente entendi quem ele era.

— Quem era, Don? — perguntou Harold Gardener baixinho.

— Era Derry — disse Don Hagarty. — Era esta cidade.

— E o que você fez? — falou Reeves.

— Eu corri, seu burro — disse Hagarty, e caiu em lágrimas.

Harold Gardener ficou na dele até o dia 13 de novembro, a véspera do dia em que John Garton e Steven Dubay seriam julgados no Tribunal do Distrito de Derry pelo assassinato de Adrian Mellon. Ele procurou Tom Boutillier. Queria falar sobre o palhaço. Boutillier não queria, mas quando viu que Gardener poderia fazer alguma coisa idiota sem orientação, ele falou.

— Não tinha palhaço, Harold. Os únicos palhaços na rua aquela noite eram aqueles garotos. Você sabe disso tão bem quanto eu.

— Temos duas testemunhas...

— Ah, isso é besteira. Unwin decidiu incluir o Homem de Um Braço, no melhor estilo “nós não matamos o pobre veadinho, foi o homem de um braço” assim que entendeu que tinha se metido em confusão de verdade dessa vez. Hagarty estava histérico. Ele ficou de lado vendo os garotos matarem o melhor amigo dele. Não teria me surpreendido se tivesse visto discos voadores.

Mas Boutillier sabia que não era isso. Gardener conseguia ver nos olhos dele, e a atitude esquiva do promotor assistente o irritou.

— Para com isso — disse ele. — Estamos falando de testemunhas independentes aqui. Não me venha de merda.

— Ah, você quer falar de merda? Está me dizendo que acredita que havia um palhaço vampiro debaixo da ponte da rua Main? Porque essa é a minha ideia de merda.

— Não, não exatamente, mas...

— Ou que Hagarty viu um bilhão de balões lá embaixo, cada um com a mesma coisa que havia impressa no chapéu do amante dele? Porque isso também é minha ideia de merda.

— Não, mas...

— Então por que você está me incomodando com isso?

— Para de me interrogar! — gritou Gardener. — Os dois descreveram o mesmo e nenhum dos dois sabia o que o outro estava dizendo!

Boutillier estava sentado à mesa, brincando com um lápis. Agora ele colocou o lápis sobre a mesa, ficou de pé e andou até Harold Gardener. Boutillier era 12 centímetros mais baixo, mas Gardener deu um passo para trás frente à raiva do homem.

— Você quer que a gente perca esse caso, Harold?

— Não. É claro que n...

— Quer que essas pragas ambulantes fiquem livres?

— Não!

— Certo. Ótimo. Como nós dois concordamos com o básico, vou te dizer exatamente o que acho. Sim, devia haver um homem debaixo da ponte naquela noite. Talvez até estivesse usando uma roupa de palhaço, apesar de eu já ter lidado com testemunhas o suficiente pra saber que devia ser um vagabundo ou um passante usando um bando de roupas descartadas por outras pessoas. Acho que devia estar lá embaixo procurando moedas caídas ou restos de comida, metade de um hambúrguer que alguém jogou fora ou talvez o farelo do fundo de um pacote de salgadinho. Os olhos deles fizeram o resto, Harold. Isso é possível?

— Não sei — disse Harold. Ele queria ser convencido, mas considerando a correspondência exata das duas descrições... não. Ele não achava possível.

— A questão é a seguinte. Não ligo se era o Palhaço Kinko ou um cara de terno do tio Sam de muletas ou Hubert, o Homossexual Feliz. Se introduzirmos esse sujeito no caso, o advogado deles vai cair em cima disso antes de você conseguir dizer “Jack Robinson”. Ele vai dizer que os dois cordeirinhos inocentes com cabelos recém-cortados e roupas novas não fizeram nada além de jogar o cara gay chamado Mellon da ponte de brincadeira. Vai observar que Mellon ainda estava vivo depois que caiu; eles têm o testemunho de Hagarty assim como o de Unwin pra isso.

“Os clientes dele não cometeram assassinato, ah, não! Foi um psicopata de roupa de palhaço. Se introduzirmos isso, é o que vai acontecer e você sabe.”

— Unwin vai contar essa história de qualquer jeito.

— Mas Hagarty não — disse Boutillier. — Porque ele entende. Sem Hagarty, quem vai acreditar em Unwin?

— Bem, nós — disse Harold Gardener com uma amargura que surpreendeu até ele mesmo —, mas acho que nós não vamos contar.

— Ah, me dá um tempo! — rosnou Boutillier, levantando as mãos. — Eles mataram o cara! Não só jogaram ele da ponte. Garton tinha um canivete. Mellon foi esfaqueado sete vezes, inclusive uma vez no pulmão esquerdo e duas vezes nos testículos. Os ferimentos batem com a lâmina. Quatro das costelas dele foram quebradas. Dubay fez isso com o abraço de urso. Ele foi mesmo mordido. Havia mordidas nos braços, na bochecha esquerda, no pescoço. Acho que foram Unwin e Garton, apesar de só termos conseguido uma correspondência clara, e mesmo essa não deve estar clara o bastante pra ser usada no tribunal. Então, tudo bem, um pedaço de carne sumiu do sovaco dele, e daí? Um deles gostava mesmo de morder. Deve ter ficado até de pau duro quando estava fazendo isso. Aposto em Garton, apesar de jamais conseguirmos provar. E o lóbulo da orelha de Mellon sumiu.

Boutillier parou e olhou para Harold com raiva.

— Se permitirmos essa história de palhaço, nunca vamos conseguir mandar prender os três. Você quer isso?

— Não, já falei.

— O cara era fruta, mas não estava machucando ninguém — disse Boutillier. — E então, do nada, aparecem esses três babacas de botas de motoqueiro e roubam a vida dele. Vou colocar os três na cadeia, meu amigo, e se eu souber que os cuzinhos apertados deles foram arrombados em Thomaston, vou mandar cartões dizendo que espero que quem fez isso tenha aids.

Muito ardoroso, pensou Gardener. E as condenações também vão ficar muito bem no seu registro quando você concorrer à vaga principal em dois anos.

Mas ele foi embora sem dizer mais nada, porque também queria ver os três presos.

John Webber Garton foi condenado por homicídio culposo em primeiro grau e sentenciado a dez a vinte anos na Prisão Estadual de Thomaston.

Steven Bishoff Dubay foi condenado por homicídio culposo em primeiro grau e sentenciado a 15 anos na Prisão Estadual de Shawshank.

Christopher Philip Unwin foi julgado separadamente como menor e condenado por homicídio culposo em segundo grau. Foi sentenciado a seis meses no Instituto de Treinamento para Garotos de South Windham, com liberdade condicional.

Na época em que este texto é escrito, as três sentenças estão em recurso; Garton e Dubay podem ser vistos em qualquer dia olhando garotas ou jogando moedas no Parque Bassey, não longe de onde o corpo desfigurado de Mellon foi encontrado flutuando contra um dos pilares da ponte da rua Main.

Don Hagarty e Chris Unwin saíram da cidade.

No julgamento principal, o de Garton e Dubay, ninguém mencionou um palhaço.

Seis telefonemas (1985)

Stanley Uris toma um banho

Patricia Uris contou mais tarde para a mãe que devia ter percebido que alguma coisa estava errada. Ela devia ter percebido porque Stanley nunca tomava banho de banheira no começo da noite. Tomava banho de chuveiro todas as manhãs e às vezes ficava na banheira tarde da noite (com uma revista em uma das mãos e uma cerveja gelada na outra), mas banhos de banheira às 19h não eram do estilo dele.

E havia a coisa com os livros. Devia tê-lo alegrado; mas, de alguma forma obscura que ela não entendia, pareceu tê-lo aborrecido e deprimido. Cerca de três meses antes daquela noite terrível, Stanley descobriu que um amigo de infância dele tinha virado escritor. Não escritor de verdade, contou Patricia para a mãe, mas romancista. O nome nos livros era William Denbrough, mas Stanley às vezes o chamava de Bill Gago. Ele leu quase todos os livros do sujeito; na verdade, estava lendo o último na noite do banho, a noite de 28 de maio de 1985. Patty mesma pegara para ler um dos primeiros, por pura curiosidade. Acabou parando depois de apenas três capítulos.

Não era apenas um romance, disse ela para a mãe mais tarde; era um livrodeterror. Ela falou dessa maneira, como se fosse uma palavra só, como teria dito livrodesexo. Patty era uma mulher doce e gentil, mas não muito articulada. Ela queria contar à mãe o quanto aquele livro a assustara e por que a incomodara, mas não conseguiu.

— Era cheio de monstros — disse ela. — Cheio de monstros atrás de criancinhas. Havia mortes e... não sei... sentimentos ruins e dor. Coisas assim. — Na verdade, ela o achou quase pornográfico; essa era a palavra que ficava escapando dela, provavelmente porque ela nunca a falou em toda a vida, embora soubesse o que significava. — Mas Stan parecia ter redescoberto um dos amiguinhos de infância... Ele falou em escrever pra ele, mas eu sabia que ele não ia... Eu sabia que aquelas histórias o faziam se sentir mal também... e... e...